Discover 日本文化ラジオ

日本文化ラジオ

日本文化ラジオ

Author: セバスチャン高木の日本文化ラジオ

Subscribed: 163Played: 2,287Subscribe

Share

© セバスチャン高木の日本文化ラジオ

Description

日本文化は知れば知るほど面白い、最高のエンタメだっ!4つの番組でさまざまな日本文化の楽しみをお届けします。

①『日本文化はロックだぜ』浮世絵は世界最高のコンテンツビジネス?、江戸のメディア王「蔦屋重三郎」とは?『源氏物語』は政治ドラマだった!知られざる日本の歴史、偉人、古典文学、芸術文化...etc幅広いテーマでお届けします。

②『漆チャンネル』世界初!?漆滅亡への危機意識から始まった番組。縄文時代以降、日本の文化をさまざまな形で伝えてきた蒔絵の歴史、制作過程、材料など、漆にまつわる超ディープな話を漆坊主こと彦十蒔絵代表若宮隆志さんと日本文化愛好家セバスチャン高木がお届けします。

③『穴窯ラヂオ』穴人こと信楽の陶芸家篠原希さんとセバスチャン高木がお届けする熱々陶芸トーク。古くから伝わり一度途絶えた穴窯とは?その魅力や歴史、陶芸家の普段の生活は?陶芸とパン作りの共通点があった!など陶芸をさまざまな切り口でお届けします。

④『棺バカ一代』棺を愛しすぎた社長、共栄の栗原さんとセバスチャン高木が棺のこと、エンディングのこと、プロレスなど、さまざまなテーマでトーク。棺に入るのは一生に一度、でもエンディングについて考えることは一生もの!

①『日本文化はロックだぜ』浮世絵は世界最高のコンテンツビジネス?、江戸のメディア王「蔦屋重三郎」とは?『源氏物語』は政治ドラマだった!知られざる日本の歴史、偉人、古典文学、芸術文化...etc幅広いテーマでお届けします。

②『漆チャンネル』世界初!?漆滅亡への危機意識から始まった番組。縄文時代以降、日本の文化をさまざまな形で伝えてきた蒔絵の歴史、制作過程、材料など、漆にまつわる超ディープな話を漆坊主こと彦十蒔絵代表若宮隆志さんと日本文化愛好家セバスチャン高木がお届けします。

③『穴窯ラヂオ』穴人こと信楽の陶芸家篠原希さんとセバスチャン高木がお届けする熱々陶芸トーク。古くから伝わり一度途絶えた穴窯とは?その魅力や歴史、陶芸家の普段の生活は?陶芸とパン作りの共通点があった!など陶芸をさまざまな切り口でお届けします。

④『棺バカ一代』棺を愛しすぎた社長、共栄の栗原さんとセバスチャン高木が棺のこと、エンディングのこと、プロレスなど、さまざまなテーマでトーク。棺に入るのは一生に一度、でもエンディングについて考えることは一生もの!

577 Episodes

Reverse

松尾芭蕉の『おくのほそ道』を車で辿る旅に出かけたセバスチャン高木。芭蕉の旅の目的や、旅とは過程を楽しむものという言葉の本当の意味!?こんなことをしなければ絶対に行かない場所との出会いなど様々な気づきを聞くと、より『おくのほそ道』が味わい深いものになってきました。おくのほそ道について解説したpodcastはこちらhttps://open.spotify.com/playlist/29OPGJ48yJ004Axb9b2yAZ?si=ae429d775c6f4a5a

今年の夏休みは車で『おくの細道』をたどる旅にでかけたセバスチャン高木。5日間で1000キロ走った旅での発見とは!?セバスチャン悩み相談も絶賛募集中!X(旧:Twitter)の#セバスチャン悩み相談 でお待ちしております

前回に引き続き、本居宣長が古事記を研究した理由に迫ります。賀茂真淵との出会いをきっかけに、本居宣長の古事記論がどう深まっていくのか知ると、彼独特の研究スタンスに驚くばかりです。

本居宣長は35歳から35年間(!)かけて古事記研究に没頭しました。その理由は外的要因と内的要因にわかれるそう。かつてからの憧れであった賀茂真淵との出会いをたどります。

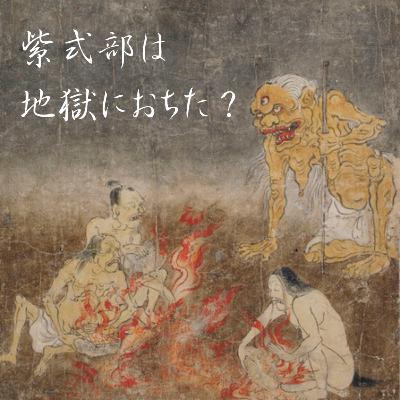

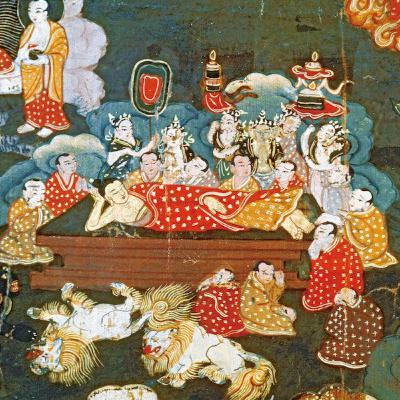

平安時代末期には『源氏物語』を執筆した紫式部は地獄に落ちた!という説があった!?その背景や異議を唱えた本居宣長の主張を読み解きます。画像出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

本居宣長による『あはれ』論は30年の歳月をかけてどんな境地に辿り着いたのか!?処女作「排蘆小舟」時代以降の彼の思考の軌跡を15分にギュギュッと凝縮して辿ります。

今回も取り上げるのは本居宣長の処女作『排蘆小舟』。書かれていたディスり、「道」という言葉の意味合い、僧侶と好色の関係など、歌の心を大切にした彼ならではの説が展開。つい陥っちゃう「べき」論から解放されるような回です。

本居宣長シリーズ。今回は処女作と言われている「排蘆小舟(あしわけをぶね)」の内容や構成をご紹介。本居宣長が和歌で一番いいたかったことがよくわかる作品です。

新シリーズ開始!今回のテーマは本居宣長です。国学者、として知られていますが具体的にどんな人物だったのか?当時の時代背景などを交えて、彼の生い立ちや思想を辿ります。

一杯のお茶といっしょに、日本文化を楽しむ!日本文化の入り口マガジン「和樂web」による、知的好奇心をくすぐる雑談ラジオ。編集長セバスチャン高木と編集部スタッフが、毎回ひとつの記事についてあれこれ語ります。2020/6/1(月)に紹介する記事は「137の偉人の死の名言集」https://intojapanwaraku.com/culture/2581/担当はスタッフきむらです。(13分)・エンディングノートに対する違和感・セバスチャン高木にとっての「死」・小説家、梅崎春生の死の名言・偉人たちの死を知ることで、私たちは何を得られる?・大切な人とのお別れと『ハリー・ポッター』ダンブルドアの名言・死における「~すべき」からの解放・ヘレンケラーの死の名言

ありがとうございます!コメントご紹介/平安末期に新古今和歌集が作られた時代背景や後鳥羽院の狙い/古今和歌集を超える新たな表現を追求し、和歌の蓄積があったこそ生まれた、新古今和歌集の面白さとは?/特典音声は、11月18日の能の歩き方の感想https://audiobook.jp/audiobook/257709

今週もありがとうございます。おたより紹介/905年の古今和歌集から300年。新古今和歌集を読むとどんな歩みを進んできたかわかる!ということで、本歌取りや百首歌など、キーワードごとに読み解きます/特典音声は、伊勢物語が気になるお年頃なセバスチャン高木https://audiobook.jp/audiobook/257709

「遺産どうこうじゃなくて、死ぬことに自分で関わるってどういうこと?」終活のノウハウじゃなく、死について考えることこそが第一歩だ!とセバスチャン高木が熱弁 。スマホの通知に依存する「現代の死」と 、ロダンの言葉をヒントに「利用されない死」の理想を追求します 。そして、収録中に起こったPCのバッテリー切れを「これぞ理想の最期!」と大絶賛 !エネルギーが切れたらコンポストへGO! な、わけのわからないようで深い40分。

コメントであらたなセバスチャン高木の力が発覚!/11月18日(火)「能の歩き方」新作能「漆供養」制作秘話。ご参加お待ちしていますhttps://www.tpac.info/events/detail/id=869&state=off /鴨長明「無名抄」にも登場!千載和歌集の特徴とは/撰者、藤原俊成自身が一番優れていると思っている歌は?/俊成の本歌取りが面白すぎる!/後撰和歌集~千載和歌集の意義とは?/特典音声は、ノート計画、その後https://audiobook.jp/audiobook/257709

コメントありがとうございます!いろんな気づきがありますね。/わからないことを大切にしよう宣言!/会社を休んできてね11月18日(火)「能の歩き方」にてここだけでしか聞けない新作能「漆供養」制作秘話。こうやって文化ができるんだ!をお話ししますhttps://www.tpac.info/events/detail/id=869&state=off/『好色一代男』 日本舞踊 山村流 舞ざらえ」第2回公演決定https://note.com/smappa_jpnbunka/n/nd342e84143fc /いよいよ本題、7番目の勅撰和歌集『千載和歌集』/後白河法皇が編纂を命じた背景/平家と源氏が争っていた時代!編纂したのは藤原俊成。その方針は?/構造をバクっと掴む/平家滅亡の裏で……胸熱エピソード/特典音声はサッチーの悩み、記録がまとまらない問題にセバスチャン高木がばしっと回答https://audiobook.jp/audiobook/257709

まずはお便り紹介!本編では日本三大怨霊の一人、崇徳院の生涯を取り上げます。政治に翻弄され、和歌に心を託した天皇の苦悩と、その後の伝説的な怨霊譚をご紹介。そして詞花和歌集に収録された和歌から伝わる崇徳院の人柄とは。特典音声はサッチーおすすめの漫画https://audiobook.jp/audiobook/257709

彦十蒔絵 仮名序展への感想、ありがとうございます/今回は彦十蒔絵のことを語る!/他者の物語におのれの心情を託すって、どういうこと?/心と技は表裏一体/若宮さんが夢に出てきた!/彦十蒔絵 仮名序展のインスタライブはこちらからhttps://www.instagram.com/reel/DP-VBaOkUKe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/特典音声は塩出麻美個展「Apple2」でサッチーが一番驚いたことhttps://audiobook.jp/audiobook/257709

セバスチャン高木が制作した、亡き人への思いを込めた「ストーリーブック」は言葉でできた「棺」。この経験から、棺メーカーである共栄は、木の棺だけでなく、本やアート、音楽など、故人を悼み送るためのあらゆる「素材」で棺の概念を拡張すべきだと提言します 。エンディングビジネスの可能性を深掘り!彦十蒔絵の仮名序展は東京六本木で開催中!10月19日まで。https://hikoju-makie.com/event/event-detail/#1503/その他、栗原さんなしで栗原さんのご家族と神保町のカレーを食べた話など盛りだくさんのテーマでお届けします。

いつもありがとうございます!コメントの紹介/10月19日(日)まで開催中の彦十蒔絵 仮名序展の1作品だけを超解説!アイデアが生まれるまでとそこに込められた日本文化をお話しします/特典音声は10月11日〜藝大アートプラザでスタートした「time after time〜時の軌跡〜」展https://hikoju-makie.com/event/event-detail/#1503

番組史上初!?コメント4名の方からいただきました!ありがとうございます^^/大事なことだからもう一度。読書とは/詩花和歌集の狙い/出た頃は批判の嵐......でも取り組みを聞くと面白いゾ!/まるで絵巻物のような展開/彦十蒔絵 仮名序展は10/11-10/19!いよいよ今週!/特典音声は10月3日の春画展ラジオ局「わ」オフ会の感想 https://hikoju-makie.com/event/event-detail/#1503