Discover Zeitgeschichte erleben. Der Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

Zeitgeschichte erleben. Der Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

Zeitgeschichte erleben. Der Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

Author: Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

Subscribed: 7Played: 165Subscribe

Share

© All rights reserved

Description

Bei "Zeitgeschichte erleben" featuren wir unsere besten Veranstaltungen, exklusive Interviews und Gesprächsreihen rund um Politik, Gesellschaft und Geschichte. Wir erinnern an das Leben und politische Wirken Willy Brandts – und schlagen Brücken von damals in die Gegenwart.

145 Episodes

Reverse

Siegfried Aufhäuser zählte in der Weimarer Republik zu den prominentesten Akteuren der Angestelltengewerkschaften. Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände (AfA) rief er 1920 zum Generalstreik gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch auf. Im Reichstag profilierte sich der linke SPD-Abgeordnete vor allem in der Sozialpolitik und war maßgeblich am Gesetz zur Arbeitslosenversicherung und der Etablierung der Arbeitsgerichtsbarkeit beteiligt. Nach dem 30. Januar 1933 versuchte er vergeblich, seine Partei und die Gewerkschaften von einem Generalstreik gegen die NS-Machtübernahme zu überzeugen. Aufhäuser, der als Jude und Sozialist jederzeit mit seiner Verhaftung rechnen musste, entschloss sich im Mai 1933 zur Flucht aus Deutschland. Nach Exilstationen in Paris, Prag und London gelangte er 1939 nach New York, wo er als Journalist arbeitete und sich in der German Labour Delegation sowie im Council for a Democratic Germany engagierte. 1951 kehrte er nach West-Berlin zurück, wo er im Alter von 67 Jahren den Vorsitz des Landesverbandes der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft übernahm.

Der Historiker Christian Zech zeichnet das bewegte politische Leben Siegfried Aufhäusers in seinen verschiedenen Facetten nach und eröffnet mit seiner Biografie neue Blickwinkel auf die Geschichte der Angestelltengewerkschaften, der Sozialdemokratie und der Remigration jüdischer NS-Verfolgter nach 1945. Nach der Vorstellung seines Buches diskutiert der Autor mit dem Historiker Ernst Piper.

Eintritt frei. Eine Anmeldung ist über das Online-Formular erbeten. Die Veranstaltung wird im Anschluss als Podcast zum Nachhören zur Verfügung gestellt.

In Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München−Berlin

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

„Die Vereinigung Europas ist nicht nur eine Frage der Qualität unserer Existenz“, betonte Willy Brandt 1973. „Sie ist eine Frage des Überlebens zwischen den Giganten und in der zerklüfteten Welt der jungen und der alten Nationalismen.“

Heute ist Brandts Mahnung mehr denn je von Aktualität: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, neue geopolitische Spannungen und die wachsende Unsicherheit über die amerikanische Rolle haben die Lage auf dem Kontinent grundlegend verändert. Zugleich wandelt sich das weltpolitische Gefüge durch den Aufstieg neuer globaler Mächte, während zunehmender Nationalismus und rechtspopulistische Strömungen den inneren Zusammenhalt Europas gefährden.

Der ehemalige französische Premier- und Außenminister Jean-Marc Ayrault zeigte im Willy-Brandt-Vortrag vom 9. Dezember 2025 Wege auf, wie Europa diesen Herausforderungen mutig und selbstständig begegnen kann. Im Anschluss diskutierte er mit Tobias Cremer, MdEP, über die Perspektiven europäischer Handlungsfähigkeit in einer sich wandelnden Welt. Lisa Louis, freie Journalistin, moderierte das Gespräch.

Der Willy-Brandt-Vortrag wird in Kooperation zwischen der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Universität Bonn und der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung durchgeführt. Seit 2021 nimmt die Reihe alljährlich im Dezember Willy Brandts Wirken für Demokratie und Frieden – national wie international – in den Blick. Prominente Gäste aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft diskutieren Brandts Errungenschaften und seine Einflüsse auf unsere heutige Gesellschaft – aktuell und retrospektiv. Was bleibt? Wovon können wir heute wieder profitieren? Aber auch: Was ist neu einzuordnen?

Eine Frage der Weltordnung. Flucht und humanitärer Interventionismus im Mittleren Osten, 1979-1991

Buchpräsentation und Diskussion am 4. November 2025 im Forum Willy Brandt Berlin in der Veranstaltungsreihe "Zeitgeschichte im Dialog"

Flucht entwickelte sich seit den späten 1970er Jahren zu einem globalen Politikfeld. Mit dem Afghanistan-Krieg, dem Iran-Irak-Krieg und dem zweiten Golfkrieg geriet der Mittlere Osten ins Zentrum politischer Debatten, humanitärer Hilfe und menschenrechtspolitischen Engagements. Die Studie von Agnes Bresselau von Bressensdorf gibt Einblick in die tägliche Arbeit der Hilfsorganisationen in den Flüchtlingslagern der Region, ihre Vernetzung mit der afghanischen und kurdischen Diaspora in Deutschland und Westeuropa sowie ihre Bedeutung für die internationale Politik. Auf diese Weise entsteht ein Gesamtpanorama von Flucht und humanitärer Hilfe in dieser Region, die bis heute die europäische und globale Fluchtpolitik maßgeblich prägt.

Auf die Vorstellung des Buches durch Agnes Bresselau von Bressensdorf (Institut für Zeitgeschichte München–Berlin) folgt ein Kommentar von Heike Wieters (Humboldt-Universität zu Berlin). Die anschließende Podiumsdiskussion wird von Hermann Wentker moderiert.

In Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München−Berlin

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Willy Brandt Lecture 2025 - Was heißt hier Staatsräson

Vortrag von Ronen Steinke am 7. Oktober in Berlin

Was heißt hier Staatsräson? Unter dieser Fragestellung widmete sich die diesjährige Willy Brandt Lecture einem Begriff, der seit Angela Merkels Rede vor der Knesset 2008 mit Blick auf die deutsch-israelischen Beziehungen immer wieder für Diskussionen sorgt. Am 7. Oktober, dem zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und des Beginns des Gaza-Kriegs, sprach der Journalist und Autor Ronen Steinke in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften über die Geschichte und Gegenwart der bundesdeutschen Israel- und Nahostpolitik.

Den Abend eröffnete Bundestagspräsident a. D. Wolfgang Thierse. In seinem Vortrag erinnerte Ronen Steinke einleitend an Willy Brandts Staatsbesuch in Israel 1973 und diskutierte anschließend die oft aufgestellte Behauptung, dass die Israel- und Nahostpolitik der Bundesrepublik bis heute vor allem von vergangenheitsbezogenen Erwägungen bestimmt oder sogar gehemmt werde – aus Sicht von Steinke ein Mythos. Im Bühnengespräch mit der ZEIT-Journalistin Mariam Lau wurden die im Vortrag aufgeworfenen Thesen vertieft und neue Denkanstöße für den gesellschaftlichen Diskurs rund um das Verhältnis Deutschlands zu Israel und zur Frage einer friedlichen Zukunft für den Nahen Osten gegeben.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte vor 50 Jahren entstand eine neue, blockübergreifende europäische Sicherheitsordnung. Ihr waren lange Vorbereitungen vorausgegangen, wobei nicht zuletzt die Neue Ostpolitik Willy Brandts entscheidende Weichen für die am 3. Juli 1973 in Helsinki begonnenen und am 1. August 1975 abgeschlossenen Verhandlungen gestellt hatte. Gemeinsam bekannten sich große und kleine Staaten beiderseits des „Eisernen Vorhangs“ zur Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen, zum gemeinsamen Handel, zu einem weitreichenden Informationsaustausch vor allem in militärischen Fragen und zur Umsetzung der Menschenrechte als Ankerpunkte eines gemeinsamen Sicherheitssystems. Es begann der KSZE-Prozess mit mehreren Nachfolgekonferenzen, bei denen die beteiligten Staaten über die jeweils erzielten Fortschritte Bericht erstatteten. Zahlreiche oppositionelle „Helsinki-Gruppen“ nutzten diesen Prozess dazu, mutig auf die weiterhin schlechte Menschenrechtssituation in den Staaten des Warschauer Pakts hinzuweisen und auf deren Verbesserung zu pochen. Nach dem Ende des Kalten Krieges entstand als Nachfolgeorganisation die OSZE, die bis heute u. a. dafür zuständig ist, in Konflikten über Grenzverläufe zu schlichten oder die Einhaltung der Menschenrechte zu überwachen.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Unterdrückung der Opposition in Russland und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, aber auch die Schwächung der Menschenrechte insgesamt und neue imperiale Tendenzen werfen die Frage auf, ob der KSZE-Prozess überhaupt noch von Bedeutung ist für unsere Gegenwart. Liegt das damals beschlossene System in Trümmern? Ist es ein Anachronismus in einer heute ganz anderen Welt? Oder können uns die damaligen Lösungsansätze dabei helfen, auch im 21. Jahrhundert Verständigung und Frieden zu stiften?

Diese Fragen diskutieren wir mit der polnischen Journalistin Anna Alboth, der russischen Germanistin und Gründungsmitglied der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, und Bundestagspräsident a. D. Wolfgang Thierse. Das Gespräch moderiert Frank Wolff von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Vorträge von Sophie Nübling, Niels Schröder und Andreas Wilkens am 19. Juni 2025 im Forum Willy Brandt Berlin.

Über viele Jahrzehnte fand der Widerstand von Frauen gegen den Nationalsozialismus wenig Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz waren zahlreiche Frauen – ob in Widerstandsgruppen oder durch individuelle Aktivitäten – zwischen 1933 und 1945 im Kampf gegen das NS-Regime aktiv. Das in letzter Zeit stark wachsende Interesse an diesem Thema zeigte jüngst der große Erfolg einer entsprechenden Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.

Am Beispiel drei ausgewählter Biografien fragt die Podiumsveranstaltung nach spezifisch weiblichen Widerstandserfahrungen in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft und danach, wie sich der Blick von Wissenschaft und Gesellschaft darauf im Laufe der acht Jahrzehnte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verändert hat. Wann und wodurch rückte auch der Widerstand von Frauen in den Fokus von Forschung und Öffentlichkeit? Und wie steht es heute um die Präsenz, Repräsentanz und auch das „Framing“ von weiblichen Widerstandsbiografien in der historisch-politischen Bildung, in Ausstellungen, aber auch in Medien und Publizistik?

Impulsvorträge unser Lübecker Kollegin Sophie Nübling zu Willy Brandts erster Lebensgefährtin, der SAP-Politikerin Gertrud Meyer (1914-2002), des in Frankreich lehrenden Historikers Andreas Wilkens zur Sozialistin und Journalistin Hilda Monte (1914-1945) und des Autors und Illustrators Niels Schröder zur SPD-Politikerin und Journalistin Tony Sender (1888-1964).

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Am 3. Juni verwandelte sich der Willy-Brandt-Platz in Unkel in eine Bühne für Mut und bewegende Worte. Zwanzig Schülerinnen und Schüler der Stefan-Andres-Realschule plus Unkel präsentierten dort im Rahmen des Demokratie-Slams 2025 ihre selbst geschriebenen Texte zum Thema „Mut und Migration“.

Seit April hatten die Jugendlichen in Workshops mit dem Willy-Brandt-Forum Unkel an ihren Texten gearbeitet. Unterstützt wurden sie inhaltlich vom Forum sowie in der Vortragstechnik von der Slammerin Anna Lisa Azur, die auch die Moderation der Veranstaltung übernahm. Die Ergebnisse waren persönlich, politisch und berührend – von Erfahrungen mit Flucht und Alltagsrassismus bis hin zum Mut, eigene Träume zu verfolgen.

Die Veranstaltung, die bereits zum zweiten Mal stattfand, ist in Rheinland-Pfalz bislang einzigartig. Sarah Wördemann, Leiterin des Willy-Brandt-Forums, betonte in ihrer Eröffnungsrede: „Demokratisches Miteinander bedeutet, sich eine Meinung zu bilden, sie zu äußern und darüber zu debattieren.“ Die Jugendlichen zeigten eindrucksvoll, wie das gelingen kann – mit klugen Gedanken, klarer Haltung und viel Mut.

Unser Dank gilt allen voran den Schülerinnen und Schülern für ihre Mitarbeit und tollen Performances, der Stefan-Andres-Realschule plus Unkel als Kooperationspartner sowie der Stadt Unkel und dem brightlights-eu Verein.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Von Territorialfragen und Wirtschaftsbeziehungen zu Menschenrechten im Mittelmeerraum – Grenzfragen prägen Europas Gegenwart und Zukunft. Wie sie dies tun, liegt auch daran, wie man sich ihre Vergangenheit vergegenwärtigt. Grenzen waren im sich einigenden Europa stets Gegenstand kontroverser Diskussionen und Ausdruck großer Spannungen zwischen Integration und nationaler Eigenständigkeit. In der politischen Debatte stehen sie für vielfältige Sicherheitsfragen mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Während in den ersten Jahrzehnten der europäischen Integration Sicherheit vor allem durch den Abbau von Zöllen, Migrationshindernissen und nationalen Souveränitätsansprüchen erreicht werden sollte, stehen heute zunehmend Migrationseinschränkungen und der Schutz der nationalen Souveränität im Mittelpunkt der Diskussion. Der vermehrte Rückgriff auf Grenzkontrollen und restriktive Maßnahmen ist damit kein schlichter migrationspolitischer Akt, sondern stellt grundlegende Fragen nach dem Verhältnis zwischen nationaler Eigenständigkeit und europäischer Solidarität neu.

Anlässlich des 30. Jahrestages der Umsetzung des Schengen-Abkommens und des EU-Beitritts Österreichs nimmt diese Podiumsdiskussion die langfristigen und gegenwärtigen Dynamiken der europäischen Grenz- und Migrationspolitik kritisch in den Blick. Was bedeuten diese Daten heute – markieren sie schlichte Jahrestage, festliche Jubiläen oder mit Blick auf Schengen gar Gedenktage? Im Kontext der Wanderausstellung „Willy Brandt: Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer“, die derzeit ihre letzte Station in Wien macht, diskutieren Anuscheh Farahat, Sabine Hess, Dirk Rupnow und Frank Wolff aus interdisziplinärer Perspektive über Bedeutung und Entwicklungslinien von Migrations- und Grenzpolitik im Rahmen der europäischen Einigung bis heute. Das Panel wird moderiert von der Publizistin Cathrin Kahlweit, der ehemaligen langjährigen Wien-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung.

Die Veranstaltung fand am 5. Juni 2025 an der Universität Wien statt.

In Kooperation mit dem RECET Festival der Geschichts- und Sozialwissenschaften "Migration & Transformation"

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Verwaltungsstaat – Die Verwaltungskultur der deutschen Innenministerien 1919-1975

Verwaltung besitzt und besaß eine zentrale und häufig unterschätzte Funktion für den Staat. Doch wie genau funktionierte sie? Und worin unterschied sie sich im 20. Jahrhundert in Deutschland angesichts der tiefgreifenden Systemumbrüche? Frieder Günther untersucht diese Fragen anhand der Verwaltungskultur der deutschen Innenministerien in der Weimarer Republik, der NS-Diktatur, der Bundesrepublik und der DDR. Er richtet den Fokus dabei sowohl auf die auffälligen Kontinuitäten, etwa im Hinblick auf den Aufbau, die Bezeichnungen und die Kompetenzen, arbeitet aber auch die deutlichen Unterschiede beim Personal, beim Selbstverständnis, bei den internen Abläufen und bei der Funktion heraus.

Auf die Vorstellung des Buches durch Frieder Günther (Institut für Zeitgeschichte München–Berlin) folgt ein Kommentar von Staatssekretärin a. D. Juliane Seifert vom Bundesministerium des Innern. Die anschließende Podiumsdiskussion wird von Hermann Wentker moderiert.

Die Veranstaltung fand am 27. Mai 2025 im Forum Willy Brandt Berlin statt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Die Reihe „Zeitgeschichte im Dialog“ findet in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München–Berlin statt.

Wie wirkt sich die Wissenskrise – der fake news und fake science, des Misstrauens gegenüber der Wahrheit und den Fakten – auf die Rechtsprechung aus? Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch der Klimawandel oder die Sicherheitspolitik zeigen, dass hier große Herausforderungen liegen. Die Dinge sind unsicher geworden – wie lässt sich dann aber verlässlich – und „richtig” – Recht sprechen? Wie geht das Bundesverfassungsgericht damit um? Und was bedeutet das heute für die rechtsstaatliche Demokratie?

Anlässlich der Verfassungsfeier am 23. Mai 2025 in Lübeck sprach Susanne Baer. Sie war 12 Jahre lang Richterin des Bundesverfassungsgerichts, im Ersten Senat, und forscht und lehrt als Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist an der LSE London und der University of Michigan Law School, als Gast in Toronto, Linz, Luzern oder auch Rio de Janeiro sowie als Mitinitiatorin der Stiftung Forum Recht, des Law and Society Instituts und einer Law Clinic Grund- und Menschenrechte engagiert und befasst sich seit langem mit Recht als Praxis.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Bildnachweis: ©Olaf Malzahn

„Der Krieg ist aus!“ – dieser Satz fiel häufig in den letzten Kriegswochen vor 80 Jahren. Auch die amerikanische Kriegsreporterin Martha Gellhorn hat ihn notiert, als sie die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau durch Soldaten der US-Armee miterlebte.

Mit einer Lesung erinnern das Buddenbrookhaus, das Günter Grass-Haus und das Willy-Brandt-Haus gemeinsam mit dem Theater Lübeck an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren. Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters lesen Texte der drei Nobelpreisträger Thomas Mann, Günter Grass und Willy Brandt und weiterer Persönlichkeiten wie Martha Gellhorn, Erich Kästner oder Margret Bovari. Die Texte sind mehrheitlich Zeitdokumente von März bis Mai 1945, als Nazideutschland von den Alliierten Siegermächten befreit wurde und am 8. Mai 1945 endgültig kapitulierte. Ein Schwerpunkt der Lesung sind Zeitzeugenberichte über das Kriegsende in Lübeck.

Die Lesung der SchauspielerInnen Luisa Böse und Johannes Merz vom Theater Lübeck fand am 7. Mai 2025 in Lübeck statt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Bildnachweis: ©Olaf Malzahn

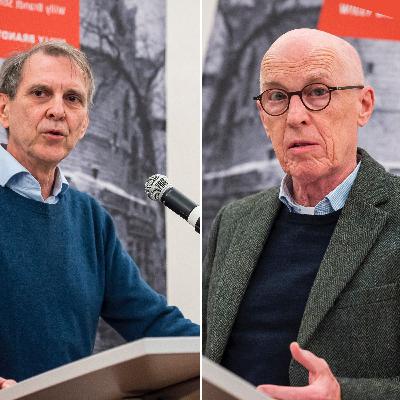

Podcast der Reihe "Zeitgeschichte im Dialog" vom 25. März mit Tatjana Tönsmeyer und Michael Roth

Auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs lebten in Europa 230 Millionen Menschen unter deutscher Herrschaft. Sie alle mussten sich mit den Besatzern arrangieren und machten Erfahrungen, die bis heute nachwirken: in ihrem Alltagsleben, am Arbeitsplatz, im Umgang mit Behörden und Militärs. Die Besatzer spalteten die Gesellschaften und schufen eine Atmosphäre, in der Gewaltanwendung immer eine Option darstellte – vor allem für Jüdinnen und Juden, die zusätzlich einer genozidalen Verfolgung ausgesetzt waren. Tatjana Tönsmeyer hat die erste Geschichte des deutsch besetzten Europas geschrieben, die die Perspektive der Besetzten und nicht der Besatzer einnimmt – und legt damit ein dunkles Erbe frei, das unterschwellig immer noch im Verhältnis der europäischen Nachbarn zu Deutschland präsent ist und vor dem Hintergrund der russischen Besatzung großer Gebiete der Ukraine von bedrückender Aktualität ist.

Auf die Vorstellung des Buches von Tatjana Tönsmeyer (Bergische Universität Wuppertal) folgt ein Kommentar des SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Roth. Die anschließende Diskussion wird von Kristina Meyer moderiert.

In Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München–Berlin

Podcast der Veranstaltung "80 Jahre Kriegsende in Unkel" am 8. März 2025 im Willy-Brandt-Forum Unkel

Am 7. März 1945 konnten Soldaten der 9. US-Panzer-Division die Eisenbahnbrücke bei Remagen völlig unerwartet unzerstört einnehmen und so war der zweite Weltkrieg im nur wenige Kilometer entfernten Unkel bereits einen Tag später beendet.

Am 8. März 2025 jährt sich das Kriegsende in Unkel nun zum 80. Mal. Anlässlich dieses Jahrestages lädt das Willy-Brandt-Forum alle Interessierten herzlich zu einem Vortrag und anschließendem Podiumsgespräch ein.

Wie war das Kriegsende am Rhein? Wie erinnern wir? Wer erinnert? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen wir uns gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Friedensmuseum Brücke von Remagen e.V. Das Friedensmuseum Remagen eröffnete 1980 seine Ausstellung. Ein Schwerpunkt der Ausstellung erinnert an den Bau, die Eroberung und die schweren Kämpfe im Brückenkopf, an denen deutsche, amerikanische, belgische und englische Soldaten beteiligt waren.Der zweite Schwerpunkt beleuchtet unter dem Titel “Brücken bauen – Botschaften für den Frieden” die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg und dokumentiert die über 200 Kriege seit 1945.

Andrew Denison vom Friedensmuseum wird einen Impuls zum Kriegsende am Rhein sowie zur Perspektive der Alliierten geben. An dem nachfolgenden Podiumsgespräch wird neben dem Friedensmuseum auch der Historiker Prof. Dr. Friedhelm Boll sowie unsere langjährige Ehrenamtliche und Zeitzeugin des Kriegsendes in Unkel, Sigrid Wesely, teilnehmen. Professor Boll beschäftigt sich seit vielen Jahren nicht nur mit der historischen Friedensforschung sondern insbesondere auch mit der biographischen Verarbeitung von Diktaturerfahrungen des Nationalsozialismus und des Stalinismus und arbeitete in diesem Zusammenhang mit vielen Zeitzeugen.

Foto: National_Archives_US_111-SC-201973

Eine Kooperationsveranstaltung des Friedensmuseums Brücke von Remagen e.V. und der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.

In der Diskussion um die Hintergründe des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beziehen sich viele Stimmen in Politik und Publizistik auf Willy Brandts Ostpolitik – aus teils ganz unterschiedlichen Motiven und mit verschiedenen Stoßrichtungen. Einige sehen in ihr die Ursünde, aus der alle folgenden Irrtümer der deutschen Russlandpolitik abzuleiten seien – von der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bis zum Appeasement gegenüber Putin. Andere wiederum wollen in ihr konkrete Handlungsanweisungen für den Friedensschluss erkennen. Gestritten wird auch darüber, ob die Politik des „Wandels durch Annäherung“ (Egon Bahr) die deutsche Einheit und die europäische Osterweiterung ermöglicht oder die Existenz der kommunistischen Diktaturen vielmehr verlängert habe.

Worin die Ziele, Inhalte und Methoden von Brandts Neuer Ostpolitik tatsächlich bestanden, darüber herrscht jedoch verbreitete Unkenntnis. Der Historiker Dr. Bernd Rother blickt zurück auf die Ursprünge und Ergebnisse jener Ostpolitik und fragt auch danach, inwieweit sie als Blaupause für den Weg zu einem Ende des Krieges und für eine friedliche Zukunft für die Ukraine dienen kann.

Im Anschluss an seinen Vortrag diskutiert Bernd Rother mit dem Publizisten Albrecht von Lucke.

Der gewaltsame Tod von Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 durch die iranische Sittenpolizei markierte den Beginn eines Aufstands, der weit über die Grenzen des Iran hinaus Hoffnung und Entsetzen zugleich geweckt hat. Frauen und Männer, Jung und Alt, erheben sich seitdem für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit – oft unter Lebensgefahr. Verhaftungen, Hinrichtungen und brutale Unterdrückung prägen den Alltag der Protestbewegung, während die internationale Gemeinschaft noch immer zögert, entschieden zu handeln.

In ihrem Buch „Unser Schwert ist die Liebe“ (S. Fischer 2023) erzählt Gilda Sahebi von der unerschütterlichen Kraft der Solidarität und des Widerstands. Sie bringt uns die Geschichten mutiger Menschen näher, die trotz all der Dunkelheit ihren Kampf mit Hoffnung und Liebe führen. Wie sieht der Alltag dieser Menschen aus? Welche Rolle spielen Musik, feministische Ideale und die Geschichte in dieser Revolte? Und was können wir daraus lernen – für uns, für die Welt?

Gilda Sahebi, im Iran geboren und in Deutschland aufgewachsen, ist ausgebildete Ärztin, Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin. Ihre Schwerpunkte sind Antisemitismus, Rassismus, Frauenrechte und die Lage im Nahen Osten. Moderation: Birgit Stammberger, Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung (ZKFL).

Die gemeinsame Veranstaltung das Frauenbüros der Hansestadt Lübeck, des ZKFL und des Willy-Brandt-Hauses Lübeck fand am 30. Januar 2025 in Lübeck statt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Bildnachweis: ©Olaf Malzahn

Der 80. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler durch Claus Graf Schenk von Stauffenberg hat im Sommer 2024 einige Resonanz in Wissenschaft und Medien gefunden. Unter den Neuerscheinungen zur Geschichte der Verschwörung des 20. Juli 1944 sticht eine Publikation heraus, die den Umgang der deutschen Gesellschaft mit diesem zentralen Ereignis in der Geschichte des Widerstands gegen das NS-Regime kritisch beleuchtet. In ihrem Buch „Das deutsche Alibi“, nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, analysiert die Historikerin und Journalistin Ruth Hoffmann Mythen und Leerstellen in den nach 1945 geführten Debatten rund um den 20. Juli. Bis heute wird wenig beachtet, dass abseits des engsten Kreises der Verschwörer aus Militär und Aristokratie auch zahlreiche Frauen und Männer aus ganz anderen sozialen Schichten und politischen Lagern an der „Operation Walküre“ beteiligt waren. Ruth Hoffmann dekonstruiert den Mythos „Stauffenberg-Attentat“ und zeichnet nach, wie der 20. Juli seit Gründung der Bundesrepublik aus ganz unterschiedlichen Motiven politisch instrumentalisiert wurde.

Nach der Vorstellung des Buchs durch Ruth Hoffmann folgt ein Kommentar von Fritz Felgentreu (Vorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Bund aktiver Demokraten e. V.). Moderiert wird die anschließende Diskussion von Kristina Meyer (Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung).

Die Veranstaltung fand am 3. Dezember 2024 im Forum Willy Brandt Berlin statt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Die Reihe „Zeitgeschichte im Dialog“ findet in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München–Berlin statt.

In „10 Minuten Krisen” blicken wir auf Ereignisse des Jahres 1974, die zum Rücktritt Willy Brandts vom Amt des Bundeskanzlers geführt haben. In der neuen Folge geht es um den Blick des französischen Nachbarn auf den Wechsel im Kanzleramt. Die Historikerin Hélène Miard-Delacroix erklärt im Gespräch auch, welche Rolle Brandts Persönlichkeit beim Rücktritt gespielt hat. Es wurde im Rahmen der Tagung "Kanzlerwechsel 1974" am 25. April 2024 in Berlin geführt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

Mastodon: social.bund.de/@BWBStiftung

Twitter: www.twitter.com/bwbstiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Die Rücktritte politischer Führungspersönlichkeiten werfen immer auch ein Schlaglicht auf die politische Verfassung und Kultur des betreffenden Landes. Sie verdeutlichen das Selbstbild von Akteuren, ihr Verständnis von Macht, Gewaltenteilung und Parlamentarismus – und nicht zuletzt akzeptierte und zumutbare Vorstellungen von politischer Moral und „common good“, dem Gemeinwohl.

2024 bietet sich als Ankerpunkt einer vergleichenden Betrachtung an – 50 Jahre nach den Rücktritten von Willy Brandt und Richard Nixon, 60 Jahre nach der Entlassung von Nikita Chruschtschow. Susanne Schattenberg (Universität Bremen), Kristina Meyer (Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung), Annette Schuhmann (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung) und Bernd Greiner (Berliner Kolleg Kalter Krieg) greifen dieses spannende Thema in ihrer Veranstaltungsreihe zum Kalten Krieg auf.

Die Veranstaltung fand am 5. November 2024 in Lübeck statt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

Mastodon: social.bund.de/@BWBStiftung

Twitter: www.twitter.com/bwbstiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Bildnachweis: ©Olaf Malzahn

Seit dem 24. Februar 2022 steht die deutsche Russlandpolitik vor einem Scherbenhaufen. Der in Potsdam lehrende Historiker Bastian Matteo Scianna hat mit seinem brandneuen Buch „Sonderzug nach Moskau. Geschichte der deutschen Russlandpolitik seit 1990“ die erste wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung zu einem der derzeit umstrittensten Themen der deutschen Zeitgeschichte vorgelegt. Er nutzte dazu bislang unzugängliches Archivmaterial aus dem In- und Ausland.

Der Autor zeigt in seiner Analyse, dass die Bundesrepublik mit ihrem Kurs in Europa keineswegs allein stand: Auch andere Länder glaubten an „Wandel durch Handel“ und wollten mit Russland zusammenarbeiten. Dass Deutschland als Prügelknabe behandelt wird, ist dennoch teilweise gerechtfertigt, hatte man sich dort doch nie auf den Ernstfall vorbereitet. Die Bundeswehr verkümmerte, die Ukraine wurde nicht aufgerüstet. Dialog, Entspannung und Einbindung waren noble Versuche, die aber ohne Abschreckung und durch energiepolitische Irrwege letztlich die Sicherheit Europas in Gefahr brachten.

Nach der Buchvorstellung diskutierte Bastian Matteo Scianna mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Serap Güler. Das Gespräch wurde moderiert von Manfred Sapper, dem Herausgeber der Zeitschrift „Osteuropa“.

Die Veranstaltung fand am 16. Oktober 2024 im Forum Willy Brandt Berlin in Kooperation mit dem Verlag C.H.Beck statt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

Mastodon: social.bund.de/@BWBStiftung

Twitter: www.twitter.com/bwbstiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Von Sahra Wagenknecht bis Boris Pistorius berufen sich ganz unterschiedliche Politiker auf Willy Brandt. Aber was tatsächlich Ziele, Inhalte und Methoden von Brandts Neuer Ostpolitik waren, darüber besteht eine verbreitete Unwissenheit.

Der Historiker Bernd Rother blickte zurück auf die Ursprünge und die Ergebnisse der Ostpolitik. Am Ende des Vortrags ging es auch um die Frage gehen, ob sie eine Blaupause für die Suche nach Frieden in der Ukraine sein kann. Anschließend sprach er mit Bernd Greiner (Berliner Kolleg Kalter Krieg).

Die Veranstaltung fand am 16. Oktober 2024 in Lübeck statt.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung online:

Webseite: www.willy-brandt.de/

Newsletter: www.willy-brandt.de/newsletter/

Instagram: www.instagram.com/bwbstiftung/

Facebook: www.facebook.com/BundeskanzlerWillyBrandtStiftung/

Mastodon: social.bund.de/@BWBStiftung

Twitter: www.twitter.com/bwbstiftung/

YouTube: www.youtube.com/@BWBStiftung

Bildnachweis: ©Olaf Malzahn