Discover 大美之颂—云冈石窟展 唐爸讲文博

大美之颂—云冈石窟展 唐爸讲文博

大美之颂—云冈石窟展 唐爸讲文博

Author: 复路娃FULUWA

Subscribed: 0Played: 1Subscribe

Share

© 上海弘骁文旅咨询有限公司@喜马拉雅FM

Description

朋友们,很高兴和大家在这里相遇。

我是唐爸,从世界500强的供应链经理跨行投身热爱的文旅行业深耕近10年。喜欢和大朋友、小朋友们一起聊文博、看展览和游世界。

「 大美之颂 —— 云冈石窟 千年记忆与对话 」

在搞击疫情的特殊时期,唐爸带您“游”云冈石窟,近距离 “听’”大美云冈。

此次展览于2020年12月26日到2021年3月28日

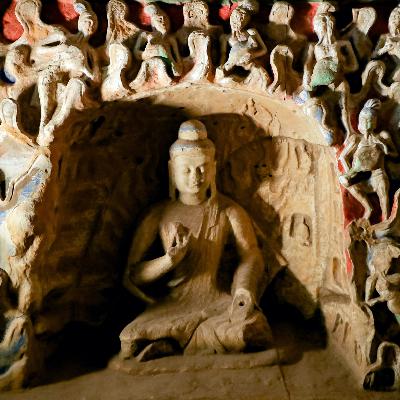

在上海宝龙美术馆展出120件臻品文物和世界首创的高精度3D技术复制的洞窟齐聚申城,为您全面展现北魏历史文化、建筑艺术,在这个特别的冬日里给您准备了一场文化盛宴。

唐爸作为国家金牌导游和世界遗产爱好者,用这份有声读物,为您开启云冈石窟的独特文化魅力之旅。

请跟随唐爸的声音,与云冈石窟来场千年记忆与对话,

让我们一起出发吧!

21 Episodes

Reverse

16. 云冈石窟展示着中华民族的开放包容与开拓创新的精神佛教“中国化” 上集说到12号窟前室左右两边都有弥勒的造型,但又和我们熟悉的弥勒不一样,这是什么回事儿呢?这就要说到佛教在进入中国之后,有一个逐渐“中国化”的过程,就拿这弥勒的造像来说吧!我们现在看到的这个弥勒也就是北魏时期的风格,是仿造了古印度佛教中的造型,最大的特点是就双腿交叉。而到了唐代,弥勒就有了本土化的艺术特征,大家熟悉的四川乐山大佛,就是这一时期的弥勒形象,虽然头上还保留了古印度造像中的发髻,但装饰显然已经有了一种中国古典韵味了,并且双腿不再交叉,而是垂直而坐。再后来到了五代的后梁时期,宁波雪窦山出了一个布袋和尚,自认为是弥勒的化身,后世尊奉他为我们汉传佛教的弥勒,他的形象就是我们现在所熟知的笑口常开和大肚能容的样子。云冈石窟,一座由北魏王朝主持兴建的皇家石窟,在经历了1500多年风雨之后,终于成为了中华民族的文化艺术宝库,而整个北魏的历史也镌刻在这雄伟的武州山上。从建国盛乐到定都平城,从跋山涉水到开疆拓土,从统一北方再到迁都洛阳,它承载了太多的历史记忆。从更大的方面来讲:佛教中国化的进程、民族大融合的过程、中华文化多样性的历程,也完整地呈现了出来。这就是云冈石窟,有着博大精深、丰富多彩的文化与内涵,展示着中华民族的开放包容和开拓创新的精神。

各民族的乐器、各民族的歌舞、各民族的建筑在这小小的洞窟中融为一体、相得益彰!民族大融合 如果您还在12号窟,现在请面对大门,和刚才一样,同样也是找到墙与窟顶的连接处,加上侧墙,是不是可以看到六位比伎乐天更加高大的人物呢?这六位叫“夜叉”,他们也是在演奏乐器,但只有一位例外。就是中间这位穿着红裤子的舞者,他光着膀子,扭动着身体,双手举过头顶在拍手,感觉正在拍打着节奏,考虑到他所处的C位,很有可能是这场音乐会的“指挥”!专家告诉我们,这位人物的舞姿是典型的“龟兹舞”,您看又是一个民族大融合的实例。建筑风格 除了音乐舞蹈之外,还有北魏时期的建筑风格也非常直观地展现在我们的面前。大家注意看左右两侧墙壁中上部,有一排屋顶。屋顶上方有着佛教中金翅大鹏的造型,有着鲜卑人崇尚的火纹造型,还有着代表着“螭尾”的月牙形,“螭尾”就是“龙生九子”中螭吻的尾巴。屋顶下檐则是中国古建筑中斗拱的部分,有像一个“人“字一样的“人字拱”和有像三叉戟一样的“一斗三升拱”,其中一侧的“一斗三升拱”上还有来自波斯的兽首纹饰。所以,这些就是12号窟最精彩的部分,各民族的乐器、各民族的歌舞、各民族的建筑在这小小的洞窟中融入一体、相得益彰。弥勒 我们再往下,无论是左侧墙还是右侧墙,中部都有三位人物,中间那位双腿交叉。唯一的区别就是一个戴着冠,而另一边没有。他是谁呢?他就是我们耳熟能详的“弥勒”,戴冠的是弥勒菩萨,没有戴冠的就是弥勒佛。您也许会问了,我们熟悉的不是应该胖胖的大肚弥勒嘛,没错他们都是弥勒。这倒底是怎么回事儿呢?我们下次再接着讲。

当我们进入12号窟的时,一个盛大的音乐歌舞场面便映入到你的眼帘。首先我们来看,在这12号窟的前室,有14位伎乐天(相当于演奏家),分别以不同的方式来进行演奏,他们在哪儿呢?我来告诉你。请你抬头,沿着正对着你的这堵墙往上看,找到墙和窟顶连接的部分。你有没有看见一排整齐划一的人物造型,他们在进行各种方式的演奏。 14位伎乐天的乐器 我们从左到右依次看,分别是:1、吹指,就是用手指作为乐器,并配合吹奏来进行表演的一种演奏方式;2、齐鼓,一种源于西凉地区的打击乐,现已失传;3、排萧;4、琵琶;5、横笛;6、古筝,这几种都比较熟悉,接下来,7、五弦琵琶,简称“五弦”,这乐器早年在中国已经失传,后来是根据流传于日本的唐朝五弦琵琶进行重新制作;8、筚篥,是一种吹奏乐器,像竖笛;9、箜篌,是一种弹拨乐器,类似于西洋乐器中的竖琴,但比竖琴要小很多;10、古琴;11、束腰鼓;12、义觜笛,就是带吹嘴的笛子;13、埙; 14、担鼓,也是一种源于西凉地区的打击乐,现已失传。你看,这14位伎乐天,再加上与上排的飞天相呼应,用今天的标准,是不是已经够成了一个演出乐团啦!

在进入12号窟前,让我们先在门口稍做停留,我来为大家介绍一下它的基本情况和外观特点。在我们面前的这个12号窟是用最新的高科技手段,精准到0.03毫米的3D打印技术一比一复制的,也就是说这件展品和在云冈现场看到的几乎一模一样,足以乱真,这也是“让文物走去”的重要一步。整个洞窟的复制项目由云冈研究院和浙江大学共同合作,从前期策划到制作完成共经历了六年的时间。先在浙江进行展出,上海是这次全国巡展的第二站,今年暑假它还将南下深圳进行展出。那您也许要问了,云冈这么多石窟,为什么单单要复制12号窟呢?有几个方面的原因:首先就是因为它的高度为7米,这和大多数展览馆的高度相仿,这样既不受展馆高度的限制,又能很好的展示洞窟的气势。其次,12号窟的题材特别好,整个洞窟是以音乐、歌舞等人物造型为主,所以又被称为叫“音乐窟”。第三,12号窟开凿于孝文帝时期,正是北魏政治稳定、经济发达和文化繁荣的时期,表现了北魏时期中国古代民族的大融合,寓意平等、交流、和谐等美好主题。12号窟是云冈石窟中期风格的代表,它一改早期大像大窟的风格,采用宫殿式建筑结构,分前后二室,正门面南,八棱形的立柱,在门前形成了三个开间。但外观风化严重,已经很难看出当年的面貌。下一集就让我们进入洞窟,开启一场佛国的音乐会吧!

釉陶眼 看完金佛头后,我们再来了解一件这次展览中非常重要的展品,请继续往前,右边靠墙有一排展柜,由近到远,请找到第二个展柜的最左边一件展品—不知您有没有看见一件像圆筒冰淇淋一样的东西。对了,它就是釉陶眼。这件釉陶眼可不同寻常。我们首先来看它的形状:一个半球体和一个圆锥体的组合,半球体上还涂着一层厚厚的的黑釉。您可能会说佛像的眼睛怎么会在这儿呢?这是因为在北魏之后的辽金时期,对于石窟的制作有了不同的工艺,特别是眼睛部分,由原来的在石头上雕刻变成了用陶器或其他材料镶嵌而成,让佛像的眼部显得更加立体和传神。您可以再仔细看看这件展品的侧面,有一块黏合过的痕迹,这就说明这件釉陶眼是从某一尊佛像上脱落下来的。佛教眼睛五个等级 在佛教中把眼睛分为五个等级:佛眼、法眼、慧眼、天眼和肉眼,有些已经成为了我们的常用词汇。比如:不入法眼、慧眼识才、肉眼凡胎等等。釉陶眼一段传奇经历 这只釉陶眼还有一段传奇经历:1932年有一位叫史克门的美国人来到云冈石窟,用了一块大洋从村民手中购得了这件釉陶眼。后来回到美国,史克门进入了后来非常有名的纳尔逊艺术博物馆工作,再后来又当上了这个博物馆的馆长,在1977年退休之后,他联系了在中国的朋友,希望还回这只釉陶眼,后来几经辗转,终于在1985年这只釉陶眼回到了阔别五十多年的家乡大同云冈,也成了到目前为止唯一一件从云冈流失到海外,又荣归故里的文物。好了,关于釉陶眼的故事讲完了。从下集开始,我们就正式介绍这次展览的王牌展品----12号窟。

现在请大家继续往前,走到一个长条型的展柜前,在右侧我们可以看到四枚金光闪闪的佛头。俗话说:人靠衣装、佛靠金装。您现在看到可是真正的千年镀金佛头啊!这是在云冈石窟的第19号洞窟前发现的,目前一共发现了三十八枚,这是其中的四枚。据考古人员推测,这应该是在石窟外墙佛龛内的镀金佛头,北魏末年郦道元的《水经注》中,对于云冈石窟有这样的描写:山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目所眺。可以想象,在当时隔着武周川向对岸的武周山眺望,绵延一公里的石窟群熠熠生辉、造像栩栩如生。这是何等的壮观啊!在镀金佛头的左侧又是几个件佛头像,虽然上面没镀金,但意义非常重大。中国考古十大新发现 这是因为它们的发现地比较特殊,是2011年在窟顶上发现一处“北魏辽金佛教寺院遗址“它的发现不但证实了《水泾注》中的所描绘的场景,还有助于了解云冈寺院在不同时代的布局和范围。为此这个遗址还被列为了2011年”中国考古十大新发现“。说到这个”中国十大考古新发现“我们上海也有两处,它们在哪儿呢?知道的朋友可以在评论区留言,我们一起学习,共同交流!

在上集我们讲了“昙媚造像碑”,现在请您转身,在它对面靠墙的地方,有一个展柜,里面陈列着两件文物,左边是“弟子像”,右边是“菩萨像”。在前面我们介绍过,由于开凿时间的先后,云冈石窟形成了三个时期的不同特色,特别在人像的制作方面也是风格迥异。这两件文物就是以实物的形式向我们展示了云冈石窟在不同时期的雕塑特点。我们先来看左边的“弟子像”:深邃的眼睛,高高的鼻梁,眉宇之间显出一丝淡淡的微笑,那几道雕刻精细的抬头纹,就是岁月刻在他脸上“年轮”。很明显这尊“弟子像”一看就不是我们中国人的脸。而旁边这尊菩萨像就完全不同,它头戴三面莲花宝冠,细目长眉、嘴角上翘,相比之下脸部的凹凸感没有这么强烈,非常符合中国传统古典美的标准。这两尊头像的发现地也是完全不同的,“弟子像”是1992年发现于20号窟前的遗址,经考古专家们判断,这应该是一枚用作雕刻石窟造像所使用的样本。而“菩萨像”是1993年在窟顶东侧北魏时期塔基遗址所出土的。所以,再次证实了,“昙曜五窟”所代表的是早期的风格,而东部的各窟都是北魏中后期在逐渐形成“汉化”后的作品。

下面我要介绍的这件文物在刚刚进门处的右边的展柜当中,它的全称是“北魏比丘尼昙媚造像记碑文”,简称“昙媚造像碑”,发现于1956年。什么是“比丘尼”呢?比丘尼是指女性的出家人,也就是民间俗称的“尼姑“。所以说,这块碑上的文章是一位名叫“昙媚”的比丘尼为建造佛像而写的。我们可以看到这个块碑并不大,高30厘米和一张A4纸的长度相仿,宽28厘米比A4张的宽度多了三分之一,整块碑只有110个字,但是它所涵盖的信息,却是对于研究云冈石窟和北魏的历史有着非常重要的价值。下面让我们一起来做一回考古学家,我教大家如何来判断这件文物的年代。先看碑文的最后一行有个日期“四年四月六日”,在“四年”前面还有半个字,就是月亮的“月”,我们可以判断出这里应该是个年号,纵观北魏所有年号,最后一个字带月字旁的只有明天的“明“这个字,一共有三个带”明“的年号,分别是孝文帝的”承明“、宣武帝的”景明“和长广王的”建明“,但只有”景明“这个年号是用到四年的。所以,我们很快就可以判断出这件文物制作的年份应该是”景明四年“,也就是公元503年,距今已经有1500多年的历史了。再有一点,就是这块碑上所用的字体是被称“前承汉隶,后启唐楷“,在今天书法艺术当中都具有重要地位的”魏碑体“。

大家可以先把目光投向第二单元,也就是展厅中央的展柜,其中有一个石狮子非常引人注目。这是1992年发现于15号窟的一个北魏时期的石狮子。你看它:体态俊美、昂首挺胸、飘逸灵动、气势如虹,这就是北魏时期石狮子的典型特征。与后来明清时期庄重威严的造型有很大的不同,北魏时期的石狮子甚至感觉看上去有些“萌”。您觉得呢?我们上海博物馆南门口的八个雕塑作品中,也有两件是仿北魏的狮子,大家如果有兴趣的朋友可以比较一下。大家都知道,狮子的原产地并不是在我们中国,而是在遥远的非洲大陆。中国在先秦以前是没有狮子的,后来狮子经过中东、印度再发展到西域,在汉代的时候由西域使者进贡而来,赠给当时的帝王。由于狮子威风凛凛,是百兽之王,深得各代帝王的喜爱。所以,人们一直以来喜欢把狮子作为神兽,镇守在大门口,这种做法一直沿用至今。可狮子和佛教又有什么关系呢?这是因为在佛教当中,有“狮吼”一词,意思就是佛祖在弘扬佛法。所以,当年的阿育王为传播佛教,在各地竖立的“阿育王柱”就是以狮子作为柱头而装饰的。我们在上海,可以在静安寺的门口,看到相类似的立柱。接下来,我们要来介绍一件在这次展览中,具有重要文献和参考价值的文物。它到底是什么呢?我们下期再接说。

早期和中期石窟艺术风格介绍上集我们说到,早期的云冈石窟主要沿习了古印度的犍陀罗、笈多以及凉州石窟等风格。我们下面来分别说说这些艺术风格的特征。在第一单元的墙上你可以看到几张照片,请先找到犍陀罗风格的佛头像。我们可以清楚地看到,人像的脸型有浓烈的异域风格,波浪卷发、眼窝凹陷、高额长鼻、嘴唇较薄;而产生于犍陀罗之后有笈多风格,则有了明显的变化,头发变成了螺发,脸型趋于椭圆,双耳垂肩,嘴唇增宽加厚;还有就是产生于凉州石窟的佛像风格,那就是一个字:大。我们继续来看一下下面这张示意图,在早期洞窟的右侧的1号到15号窟中,除了个别洞窟属于晚期风格外,基本是云冈石窟中期的风格和特色。这一时期主要是第七位皇帝,也就是那位为了进一步学习汉文化,把皇家的姓氏都改了的北魏孝文帝元宏,在迁都洛阳之前开凿的石窟。这一时期石窟的特点主要是佛像造型的多样化、中国化和世俗化,在内容方面表现也更为丰富。尤其是吸收了南朝的艺术风格,出现了一种面相清新、神情淡雅的“秀骨清像”。这次展览的重头戏,高科技3D复原的12号窟就是云冈石窟中期的典型代表。在参观12号窟之前我们应该先来欣赏一下这次展览中,几件非常有代表性的展品,它们是什么呢?请跟随我的脚步。我们下一集再接着说。

本集主要介绍了云冈石窟三个时期形成的不同风格。不知道你是不是来到了第一单元这块长条型的展板前,如果已经找到了它,那么就请你先来到展板的最左边。 在这展板上有一幅长卷,左边是云冈石窟的缩略图,右边是一幅更大的云冈石窟的示意图。我们先看缩略图,在它上面清楚地标注了从1号到45号洞窟所在的具体位置。这是为了方便管理,我们将整个长一公里的石窟群,从东到西依次编了号,但是在这里要说明的是,这个次序可不是当年建造石窟的先后顺序哦!如果按开凿的时间分,云冈石窟可分为早期、中期和晚期三个阶段,也就形成了三种不同的艺术造型和风格。在本次展览中,让我们主要来了解一下,云冈石窟的早期和中期两种不同风格的特色洞窟吧!先说早期洞窟,它是以16号到20号这五座石窟为代表,由于是由高僧昙曜所主持建造的,所以又称之为“昙曜五窟”。这一时期石窟最大的特点,就是“大像大窟”,你可不要听成是大象在哭哦。它是指一座石窟以一尊大佛为主体,突出它的重要地位。这主要是因为大佛象征着北魏的帝王,使人们在参拜大佛的同时,也感到了皇权的威严。在艺术上,主要沿习了古印度的犍陀罗、笈多以及我国凉州石窟等风格。那么这些风格的特征是什么呢?我们下一集再接着说。

石破惊天—是谁开凿了云冈石窟?上集最后我们留了一个问题。在太武帝拓跋焘“灭佛”的背景下,是谁下令开凿的云冈石窟呢?答案是:他的孙子,也就是北魏的第五位皇帝拓跋浚。在讲拓跋浚之前,咱得先说说关于他爹的一个故事,他爹也就是太武帝拓跋焘的太子—拓跋晃。当“灭佛”开始的时候,他犯难了。因为这位太子是个虔诚的佛教徒,更主要的是,当时有一位叫昙曜的高僧曾冒死进谏,将自己翻译的佛经全部交给太子,希望有朝一日这些佛经能重见天日,而自己则准备以身赴死。这位太子被感动了,他违抗王命,让昙曜逃往北魏王朝的圣山,也就是日后开凿云冈石窟的武周山避难。这位太子最后也被他父亲逼的走投无路,还没继位便离开了人世。轰轰烈烈的“灭佛运动”最终在这位太子的儿子拓跋浚当上皇帝之后结束了,拓跋浚为了改变“灭佛”带来的负面影响,积极鼓励复兴佛教,最大的成就,就是在公元460年,命令刚才我们提到的那位高僧昙曜,以皇家的名义在武周山开凿石窟,从此就拉开了云冈石窟的大幕。那么既然是皇家兴建,云冈石窟在规模和艺术风格上有什么特点呢?下面,您可以正式进入展厅,在第一展区有一个齐腰的长条型展板面前稍作停留,咱们再接着讲。

北魏 太武帝 拓跋焘的故事上篇我们讲到北魏开国皇帝拓跋珪为实行汉化政策,大力弘扬佛法。但是,到了北魏的第三位皇帝拓跋焘时,情况就发生了变化。先讲一个当时的情况,北魏为了巩固军事力量,所以实行的是全民皆兵的政策。但是,耍小聪明的历来都有,由于僧人可以免除兵役,所以越来越多的人选择皈依佛门,再加上寺院及僧人的权利也越来越大,这使得拓跋焘感到了不安。最后终于颁布了诏书,上演了一场“太武灭佛”的大戏,这使得正在发展的佛教遭到了沉重的打击。我们得稍微介绍一下,拓跋焘这位皇帝,他结束了两晋之后中国北方分裂的局面,对北魏版图的最终形成,做出了巨大的贡献。首先,他抗击北方的柔然,说到北魏和柔然之间的战争大家可能不太熟悉,但如果说到一个和这场战争有关的人,大家一定知道。对了,她就是在中国妇孺皆知的女英雄—花木兰。其次,拓跋焘饮马长江,和刘宋对峙,他也是中国历史上第一位攻打到长江边的北方少数民族帝王。另外,他击败了北凉,使北魏的疆土扩大到了西域,这对后来云冈石窟独特的艺术风格起到了关键的作用。那么,在这轰轰烈烈的“灭佛”背景下,云冈石窟到底是谁下令开凿的呢?我们下一集再接着讲。:)

北魏开国皇帝拓跋珪要了解云冈石窟,就必须先要了解一个古代的王朝,它就是北魏。北魏是由中国古代北方少数民族鲜卑人(拓跋部)所创立的一个政权,于公元386年建国,共持续了148年,一直到公元534年分裂成了东魏和西魏,至此北魏灭亡,历经14位帝王(另一说12位)。开国皇帝叫拓跋珪,他在盛乐(今内蒙古呼和浩特市和林格尔县)建立了北魏政权。由于希望学习我们汉族的政治体制,实行汉化政策,所以在公元398年就把都城从蒙古草原,迁到了长城以南的平城,也就是今天的山西大同地区。在思想方面积极弘扬佛法,北魏的高僧法果宣称“太祖明睿好道,即是当今如来”也就是说:皇帝开明睿智,就是当今的佛祖。随着佛教的兴盛,渐渐地使北魏的政权也稳固起来。但到了拓跋珪的孙子,也就是北魏的第三位皇帝拓跋焘时,情况发生了重大的变化。

云冈石窟的地理位置、历史沿革和主要特征1. 地理位置:山西省大同市,在距市区西面16公里的武周山南麓。2. 历史沿革:云冈石窟开凿于公元五世纪中叶,具体来说是公元460年的南北朝时期,距今已有1500多年的历史了。虽然开凿时间仅仅持续了64年,但由于是当时的北魏王朝主持兴建的,所以整个石窟气势恢弘,彰显皇家风范。2001年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。3. 主要特点:中国有“四大石窟”,除了云冈石窟外,还有甘肃敦煌的莫高窟、河南洛阳的龙门石窟和甘肃天水的麦积山石窟。虽说是四大石窟,但它们的特色各不相同,比如:莫高窟是以壁画而闻名于世、麦积山石窟是以泥塑为主要特征、而龙门石窟和今天的主角云冈石窟都是以石雕、石刻而享誉中外的。云冈石窟现存主要洞窟45个,大小造像5万余尊,最高的造像为17米,最小为2厘米。

大家好!我是唐爸,平时喜欢和大朋友、小朋友一起聊历史、看展览,所以也非常希望能够成为您的好朋友。 最近有一个非常引人注目的展览,这就是【大美之颂 云冈石窟 千年记忆与对话】,所以我特别制作了这套语音节目,帮助大家能够带着我的声音进入展馆,能够在看展的同时,了解更多的知识以及这些展品背后的故事。 如果您准备好的话,下面我们就开始吧!