Discover La Story Nostalgie

La Story Nostalgie

La Story Nostalgie

Author: Nostalgie Belgique

Subscribed: 48Played: 3,242Subscribe

Share

© Nostalgie Belgique

Description

Depuis plus de 20 ans, Brice Depasse vous emmène dans les coulisses des légendes du rock, de la pop, et des années 70 et 80 dans. Ce podcast incontournable vous fait voyager à travers les époques, en vous dévoilant les anecdotes les plus croustillantes et les histoires fascinantes des plus grands artistes de notre temps.

Avec "La Story Nostalgie", plongez dans l'univers des icônes comme les Beatles, les Rolling Stones, Johnny Hallyday, Madonna, Queen, ou encore Michael Jackson. Brice Depasse vous raconte les récits inédits derrière les albums mythiques, les concerts légendaires comme Live Aid, et les moments de gloire des groupes qui ont marqué l’histoire de la musique. Découvrez comment Freddie Mercury a captivé le monde entier, comment ABBA a conquis les charts, ou encore les secrets de studio qui ont façonné des tubes intemporels.

Chaque épisode est une plongée passionnante dans le making-of des carrières de ces artistes exceptionnels, avec des histoires qui vous feront revivre les vibrations du rock des seventies, l'effervescence des eighties, et bien plus encore. Brice Depasse vous fait redécouvrir des albums cultes, des sessions d’enregistrement mémorables, et les concerts qui ont marqué toute une génération. Que vous soyez fan des ballades de Jean-Jacques Goldman, des envolées vocales de Céline Dion, ou des shows spectaculaires de Robbie Williams, "La Story Nostalgie" est votre passeport pour un voyage musical inoubliable.

Laissez-vous emporter par les récits fascinants sur des artistes comme Daniel Balavoine, Serge Gainsbourg, France Gall, Michel Sardou, et Blondie, tout en explorant les liens entre musique et cinéma, des bandes originales aux collaborations légendaires. Ce podcast vous fait revivre l’esprit de Woodstock, les folles tournées, et les sessions d'enregistrement qui ont donné naissance à des albums de légende.

Que vous soyez un nostalgique des seventies ou un amoureux des eighties, "La Story Nostalgie" est le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de musique. Branchez vos écouteurs et laissez Brice Depasse vous raconter ses histoires inédites.

Avec "La Story Nostalgie", plongez dans l'univers des icônes comme les Beatles, les Rolling Stones, Johnny Hallyday, Madonna, Queen, ou encore Michael Jackson. Brice Depasse vous raconte les récits inédits derrière les albums mythiques, les concerts légendaires comme Live Aid, et les moments de gloire des groupes qui ont marqué l’histoire de la musique. Découvrez comment Freddie Mercury a captivé le monde entier, comment ABBA a conquis les charts, ou encore les secrets de studio qui ont façonné des tubes intemporels.

Chaque épisode est une plongée passionnante dans le making-of des carrières de ces artistes exceptionnels, avec des histoires qui vous feront revivre les vibrations du rock des seventies, l'effervescence des eighties, et bien plus encore. Brice Depasse vous fait redécouvrir des albums cultes, des sessions d’enregistrement mémorables, et les concerts qui ont marqué toute une génération. Que vous soyez fan des ballades de Jean-Jacques Goldman, des envolées vocales de Céline Dion, ou des shows spectaculaires de Robbie Williams, "La Story Nostalgie" est votre passeport pour un voyage musical inoubliable.

Laissez-vous emporter par les récits fascinants sur des artistes comme Daniel Balavoine, Serge Gainsbourg, France Gall, Michel Sardou, et Blondie, tout en explorant les liens entre musique et cinéma, des bandes originales aux collaborations légendaires. Ce podcast vous fait revivre l’esprit de Woodstock, les folles tournées, et les sessions d'enregistrement qui ont donné naissance à des albums de légende.

Que vous soyez un nostalgique des seventies ou un amoureux des eighties, "La Story Nostalgie" est le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de musique. Branchez vos écouteurs et laissez Brice Depasse vous raconter ses histoires inédites.

1177 Episodes

Reverse

1er septembre 1973, nous sommes au cœur de l’Afrique, au Nigeria, un pays étonnant dont les incroyables ressources en pétrole, gaz, fer et charbon ont produit une société à deux vitesses. Sa capitale, Lagos, est une ville étonnante, grouillante de population, polluée sous un climat tropical, et ceinturée de forêts luxuriantes.Alors qu’est-ce que vient y faire Paul McCartney, ancien leader des Beatles qui n’ont jamais vendu autant de disques avec les rééditions de tous les 45 Tours et des deux doubles 33 Tours, rouge et bleu ? Pas y fêter son premier succès mondial, Live and Let Die… Un triomphe, comme le film d’ailleurs, qui impose un nouvel acteur dans les habits de James Bond.Et bien figurez-vous que c’est encore une de ses idées à lui pour tirer le meilleur de sa créativité. Maintenant qu’il est bien rôdé avec un nouveau groupe, il compte y retrouver les grandes heures qui lui ont permis d’enregistrer des disques novateurs comme Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, tellement génial que quelques jours après sa sortie, Jimi Hendrix, en faisait déjà un cover sur scène, Paul avait éprouvé un indicible frisson en assistant au concert.Et donc, il demande à EMI, la multinationale qui le distribue, où ils possédent des studios. Un peu partout dans le Commonwealth. Los Angeles, Paris, Berlin, Tokyo, Athènes. Oui, euh, vous n’avez rien de plus … exotique ? Exotique ? Attendez … Johannesbourg, Bombay, Hong Kong, Lagos … Lagos, c’est où ? Au Nigeria.Paul se voyait en touriste la journée avec son band, au boulot le soir et la nuit, ce n’est pas exactement ça qui se produit. Déjà, juste avant le grand départ, il perd son bassiste et son batteur qui n’ont pas envie de risquer leur vie dans ce coupe-gorge. On leur en a parlé de Lagos !Et donc, les Wings sont réduit à trois quand, sortis de l’aéroport, ils découvrent des rues encombrées et des trottoirs débordant de miséreux, de malades, errant devant des maisons délabrées … et un studio entouré de hauts murs protégés par des bouquets de fils barbelés. Ambiance. Un studio … pas exactement comme celui d’Abbey Road. Un matériel très ancien, des micros qui ont souffert, des pièces mal insonorisées où il règne une chaleur humide insupportable. Et si ce n’était que ça. Rentrant un soir avec Linda, Paul subit un vol à main armée, entendez-moi, les mecs ont des armes de guerre, et perd ainsi les cassettes démos de tous ses titres. Il est aussi dérangé par Ginger Baker, l’ancien batteur du groupe Cream et partenaire d’Eric Clapton, expatrié là-bas, et franchement menacé par Fela, pape du jazz africain, et surtout chef tribal, qui n’entend pas non plus qu’un ex-Beatle enregistre à Lagos sans son autorisation.Mais rien n’y fait, on n’arrête pas un passionné, Paul arrondit les angles, sympathise avec tout le monde et enregistre un album aux sonorités franchement nouvelles, la pochette d’ailleurs, fallait oser. Le disque fait un triomphe montrant que, contre toute attente, non seulement, il peut y avoir un “après Beatles” mais surtout qu’il en était la machine débridée à entraîner la création. Et un musicien de scène qui n’a depuis jamais perdu l’enthousiasme de se retrouver face à un public …

Alors que John Lennon a quitté Londres pour New York après avoir retrouvé le sommet des classements et que George Harrison est devenu l’improbable N°1 des ex-Beatles toutes catégories de classement, Paul McCartney écume les cercles étudiants des Midlands au sud de l’Angleterre en passant par le Pays de Galles. L’aventure s’est d’ailleurs terminée à Oxford avec le ras-le-bol des musiciens qu’il a recrutés. C‘est vrai, les gars croyaient avoir une vie de palaces, avions et restos 3 étoiles en tournant avec un ex-Beatles, ils n’ont que le droit de s’entasser dans un mini van et partager la recette de concerts improvisés.Alors la suite, c’est-à-dire le continent européen, doit être un peu mieux organisée. Déjà, le bus de la tournée est un vieux double deck britannique repeint aux couleurs des Wings. Ça le fait pour la promo, en arrivant en ville, personne ne peut les louper, et sur la route, on peut profiter du ciel ouvert aménagé pour admirer le paysage pleinement et bronzer avec les enfants.Alors bien sûr, c’est pas top quand on doit annuler, faute de réservations. Oui, ça arrive, comme à Lyon. Les jeunes Français ont la tête ailleurs avec Led Zeppelin et Pink Floyd, la musique a vraiment changé, hein. Mais à l’Olympia, c’est le frisson, huit ans après la fameuse série avec les Beatles. Et que dire de ce vieux cinéma d’Anvers, juste après, le tout premier concert d’un Beatles en Belgique, car ils n’y ont jamais joué ! Vous y étiez peut-être, l’atmosphère est magique, et surtout, la surprise de pouvoir le regarder d’aussi près est totale. Mais bon ! Où est-il, le génie qui nous a donné Sgt Pepper, qui a entraîné tout le mouvement psychédélique, cassé les codes de la chanson, amené la musique baroque dans le rock ? La comparaison que font les journalistes, alors tout puissants sur les ventes de disques, n'est pas à l'avantage de la musique que propose McCartney. Lui, repart de zéro volontairement, à tous les niveaux, eux exigent la suite, un toujours plus haut, toujours plus fort.Et c’est là qu’intervient à nouveau George Martin, l’ancien producteur des Beatles, l’homme qui a composé leurs fabuleux arrangements orchestraux car il lui a été justement proposé de composer la BO du nouveau James Bond. Pourquoi ne demandez-vous pas à Paul McCartney de composer la chanson, dit-il au producteur Harry Saltzman ? OK, mais juste écrire alors, les génériques de James Bond, ce sont des interprètes soul. Après avoir lu le roman, McCartney, très inspiré, écrit le titre d’un trait au piano mais exige que son groupe en soit l’interprète.Quand Saltzman s’apprête à dire non, il resonge à ce moment où dix ans plus tôt, il a refusé de produire le film des Beatles A Hard days Night, n’y croyant pas un instant, et laissant la société de Charlie Chaplin, la United Artists, réaliser une excellente affaire. Alors il se ravise, dit oui, ouvrant, sans le savoir, un boulevard au retour de Paul McCartney sur le devant de la scène mondiale …

Février 1971, Paul McCartney enfile le veston qu’il portait deux ans plus tôt sur la pochette de l’album déjà mythique, Abbey Road. Seule différence, il ne se rendra pas pieds nus mais avec de belles chaussures, à son audience devant la Haute Cour de Londres où il va demander la dissolution des Beatles et de son contrat avec leur manager. En effet, le redoutable requin américain leur avait fait accepter de mettre même les revenus de leurs carrières solos dans leur label Apple. Il gardait donc la main sur tout et McCartney pouvait vendre autant de disques qu’il voulait, il allait continuer à gagner peu d’argent.Oh ça ne le dérange pas, vous savez. La preuve : il s’apprête à faire un truc impensable, une fois son procès gagné, un procès qui l’a affecté car il a été obligé de l’intenter contre ses copains d’adolescence. C’est la guerre ! Ainsi, il fait venir de New York les musiciens avec qui il vient d’enregistrer son nouvel album solo, RAM, une merveille entre nous, hein, même si la presse le descend joyeusement. Et quand les gars arrivent dans son repère de la presqu’île de Kintyre, ils découvrent qu’ils ne sont pas là pour des vacances écossaises mais pour créer un vrai groupe qui va enregistrer, là, dans cette ferme spartiate, au milieu des moutons.Le guitariste repart aussitôt pour New York mais les autres restent, alors Paul file au village téléphoner à Londres à son pote Denny Laine, ex-guitariste et chanteur des Moody Blues … ah non, c’est pas lui qui chante ce tube immortel des Moody blues, c’est Justin Hayward, le gars qui l’a remplacé quand il s’est barré en 1966. Qu’est-ce qu’il est devenu depuis, Denny Laine ? Et ben, pas grand chose, la preuve, après le coup de fil, il rapplique aussitôt après avoir accepté un salaire à la semaine.Paul a trouvé un nom pour ce groupe, Wings, les ailes, comme s’il allait s’envoler à nouveau. Et repartir vraiment à zéro, avec un premier album quasiment improvisé à la pochette bucolique, un peu trop d’ailleurs, on le reconnaît à peine. Tout comme la tournée. C’est vrai ! Après quelques coups de fil donnés depuis le village, les voilà partis avec un petit camion de location et un mini van dans lequel ils s’entassent. Oui, alors qu’il aurait été si simple de jouer sur le nom de Paul McCartney, ex-Beatle, toutes les portes se seraient ouvertes, Paul veut rejouer ses débuts. Ainsi en février 1972, une étudiante responsable d’un cercle de l’université de Nottingham se retrouve devant deux jeunes chevelus qui lui demandent s’ils ont une salle. Ben oui ? Vous pourriez venir, on est avec un artiste qui voudrait jouer ici ce soir ? Imaginez sa tête quand arrivée sur le trottoir, elle reconnaît dans le van, Paul McCartney qui lui tend la main, en disant qu’il est d’accord de jouer aux entrées.Le concert aura lieu le lendemain finalement, devant plus de 750 jeunes, imaginez l’ambiance. Et même s’il n’y aura pas une seule chanson des Beatles, le premier concert de Paul depuis ce stade de San Francisco en 1966 est une réussite. Ils ont même gagné 30 livres sterling chacun.

Quand Paul McCartney a acheté ce tas de pierre en 1966 pour une croûte de pain, il ne se doutait pas qu’il s’y réfugierait trois ans plus tard. Là-bas, au bout de la presqu’île de Kintyre en Ecosse, dans l’inconfort le plus total, il a entrepris de tout installer ou réparer lui-même, avec Linda, sa femme, leurs deux enfants et bien sûr, Martha, son chien, qu’il a rendu célèbre grâce à une chanson des Beatles.Paul est comme ça depuis l’adolescence. Il gamberge sans cesse, il a besoin d’être occupé sur un projet. Le duo Lennon-McCartney, le premier cahier de chansons composées à l’adolescence, les albums Sgt Pepper, Abbey Road, Let It Be, c’est lui. Faut toujours qu’il ait une idée pour aller plus loin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus rien, John Lennon a jeté l’éponge, alors Paul apprend à bricoler dans sa maison, vivant avec la nature, il est sans cesse occupé, ce qui l’empêche de réfléchir et lui permet de sortir de la dépression.Les journalistes qui arrivent à le retrouver malgré son éloignement de tout, l’énervent, surtout quand il les aperçoit au sommet d’une colline avec des jumelles. Alors, à contrecœur, il reçoit la BBC et le magazine Life pour couper l’herbe sous le pied des candidats au scoop.Pour la première fois depuis l’adolescence, Paul affronte le vide vertigineux de ne plus penser à la musique, et cela, durant des semaines, vous pensez ! John et lui écrivaient puis enregistraient avec George et Ringo tout un album, tout en donnant une vingtaine de concerts, en l’espace de cinq-six semaines. Heureusement, il y a la joie des enfants. C’est aussi une première pour lui. Deux filles en plus ! Lui qui, orphelin à l’adolescence, a vécu avec un père et un frère, trois gars à la maison ! Et donc, un soir Heather, la fille de Linda qu’il adoptera bientôt, lui demande de jouer une nouvelle chanson. Paul essaie de refuser gentiment, tente un “pas ce soir”, mais la petite lui tend déjà une guitare en disant : “allez, une chanson qui parle de maman”. Paul saisit l’instrument et se lance dans une improvisation … Est-ce un hasard ? Un besoin de soleil, de mer et de plage se fait alors sentir. Voilà la famille envolée quelques jours plus tard vers une île des Antilles puisretour à Londres où Paul se fait livrer à domicile un enregistreur à quatre pistes. Il pourrait se faire aider par la terre entière, et ben non ! Puisqu’il est désormais seul, il va faire un truc incroyable pour l’époque, fin 1969, il va enregistrer un album tout seul, en jouant de tous les instruments. L’album s’intitulera tout simplement Paul McCartney, il ne lui vaudra aucun hit, c’est vrai, même s’il est N°1 à sa sortie.Mais Paul n’attendra pas longtemps, l’année suivante déjà, ce sera le premier hit, le début d’une domination sur la décennie suivante après avoir été le maître des sixties. Non, qui aurait dit que ce gamin de Liverpool connaîtrait un tel destin.

Je ne vous apprends rien, on en a raconté de belles histoires, des trucs de fou sur la musique pop et on en raconte encore tous les jours. Et pourtant, la plus incroyable d’entre elles, on ne l’a jamais vraiment racontée. Ou plutôt, on ne l’a pas écoutée. Elle n’avait pourtant aucune chance de passer inaperçue puisque ses protagonistes étaient alors les gens les plus médiatisés au monde. Non vraiment, qui aurait pu se remettre en selle pour courir à la victoire après une chute pareille ? En effet, ce 20 septembre 1969, les Beatles sont réunis dans le quartier général de Apple, la firme de disques qu’ils ont créée il y a même pas deux ans. Et pourtant, il s’y est passé tellement de choses que cela semble déjà une éternité. En janvier dernier, ils jouaient sur le toit devant des caméras et un public médusé, après être passés à deux doigts de la séparation. Et puis Paul McCartney avait réussi à réunir tout le monde durant l’été pour un album qui allait sortir bientôt et qui s’annonçait déjà comme le meilleur qu’ils aient jamais enregistré. Une merveille ! Et justement, Paul, qui depuis deux ans, joue le rôle de locomotive pour que le groupe compose et enregistre, face à un John Lennon complètement démobilisé, est aujourd’hui, gonflé à bloc. Leur nouveau manager, dont il se méfie comme de la peste entre parenthèses, a en effet renégocié le contrat des Beatles avec EMI à un très bon tarif pour les 7 années à venir. Alors ils sont venus tous les quatre pour le signer quand John Lennon annonce à Paul qu’il quitte le groupe. C’est fini, les Beatles ! Mais bon, on n’en dit rien, hein, ce ne serait pas bon pour les affaires et le disque qui va sortir.Paul quitte les bureaux rapidement, en premier, il fait bonne figure devant les fans fidèles qui font le pied de grue, puis monte dans sa mini Morris pour regagner son domicile. Et là, durant tout le trajet, il est en pilote automatique. Mettez vous à sa place. Depuis l’adolescence, il n’a connu que les Beatles, un groupe local d’une ville ouvrière, devenu le plus grand phénomène que la Terre ait jamais porté. Lui, la superstar, est à présent sans-emploi.Alors Paul rentre chez lui et n’en sort plus. Il boit du soir au matin au grand désespoir de sa jeune épouse Linda. La rumeur idiote mais persistante prétendant qu’il est mort et a été remplacé par un sosie n’arrange rien, elle fait les gros titres, et voilà qu’il plonge dans la dépression. Il n’a plus rien dans la vie, même l’argent est bloqué à cause de leurs affaires. Plus rien ? Ah bon.Linda et lui, enfin surtout Linda, décident donc de repartir de rien, c’est-à-dire d’une ferme abandonnée du bout du monde qu’il a achetée trois ans plus tôt, en Ecosse. Aucun équipement, ça tombe bien, personne ne viendra l’ennuyer. Le début de l’histoire d’un improbable retour, celui d’un artiste condamné selon toute probabilité à prendre sa retraite à l’âge de 27 ans car brutalement privé de ses partenaires. Elle va démontrer que Paul avait bien été le moteur de la créativité spectaculaire des Beatles car il a continué à tourner à plein régime chez lui. Cette chanson que vous ne connaissez probablement pas et qui date de 1971, le prouve à l’envi.

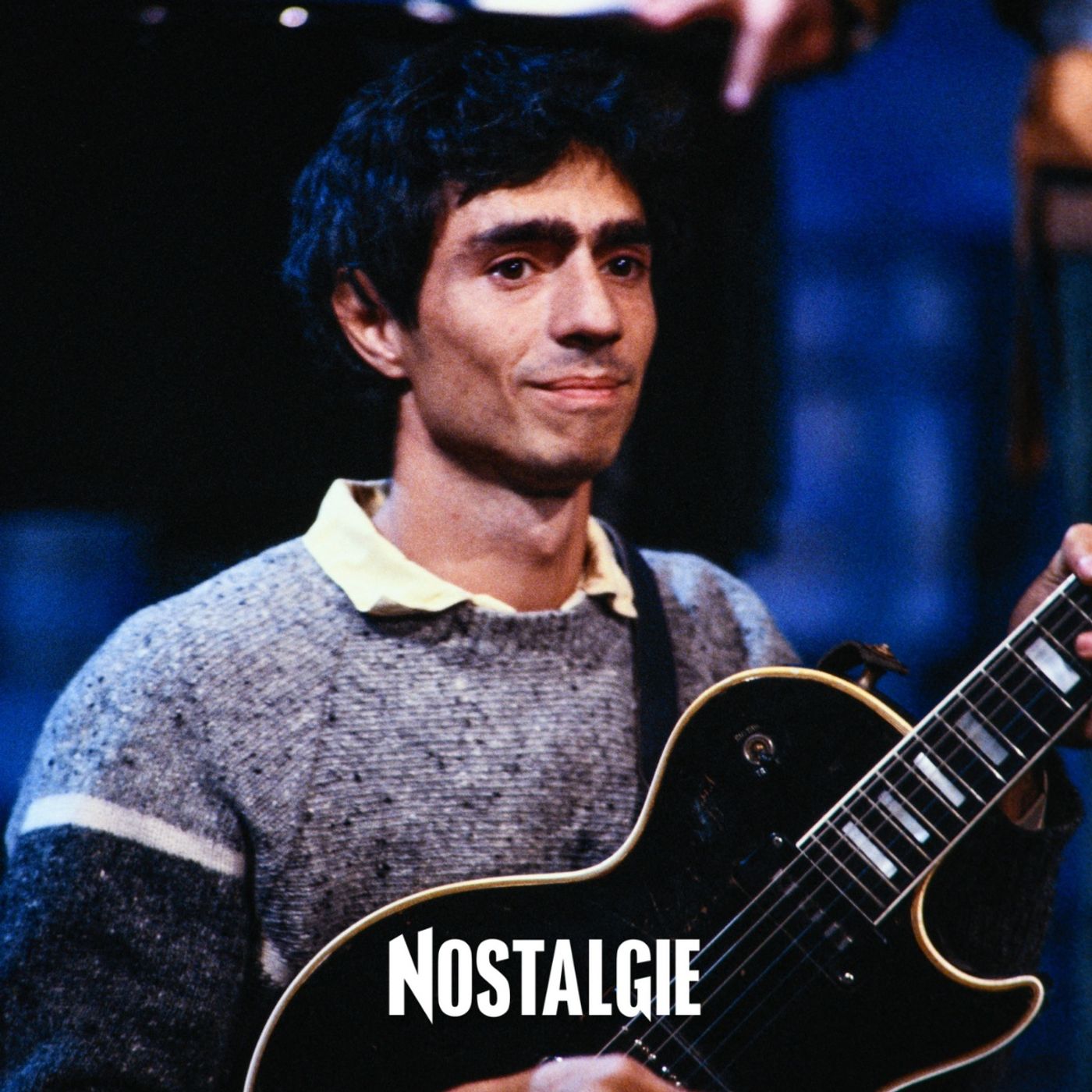

En 1986, la musique est en France, à l’heure des radios libres, du Top 50 et de Champs Elysées. Comme autrefois les yéyés, ces médias ont mis en lumière une nouvelle génération d’artistes de leur temps, de Mylène Farmer à Indochine, en passant par Jean-Jacques Goldman et Niagara.Et les Téléphone dans tout ça ? C’est vrai, ils viennent des années 70, eux ! Mais bon, après cinq albums, ne nous dites pas qu’ils n’ont plus rien à nous dire, comme le groupe anglais The Police !Ben faut croire que si. Quelques mois plus tôt, alors qu’ils sont à la recherche du producteur de leur prochain album, ils envisagent Quincy Jones, Monsieur Thriller, puis rapidement d’autres noms dont celui de Steve Lillywhite, le producteur des premiers U2. Ça vous étonne, hein ? Mais à ce moment, les Téléphone sont les petits chouchous de Richard Branson, le patron de Virgin qui a juré de faire d’eux des stars mondiales. Et on ne dit pas non au boss de Virgin, la boîte de disques la plus branchée de la planète.Alors le fameux Steve Lillywhite débarque à Paris lors d’une répétition de Téléphone puis passe la soirée dans une boîte parisienne avec Corinne, la bassiste. Une soirée où, la nuit aidant, elle déballe tout son mal-être. Oh elle ne fait dire que la vérité : au cours de l’enregistrement de leur dernier album, Dure Limite, ils ont fini chacun dans un hôtel différent tellement c’était la bagarre.Et donc le lendemain, Steve Lillywhite annonce au manager de Téléphone qu'il ne fera pas l’album d’un groupe en train de se séparer. Pour lui, il en est sûr, ce disque ne se fera pas. Le 24 mars 1986, alors que l’unique single qui est finalement sorti de tout ça est un énorme tube qui résonne sur les radios et les télés, le fidèle ami des débuts et manager de Téléphone annonce que le groupe prend une année sabbatique, précisant qu’il ne s’agit nullement d’une séparation déguisée. Mais c’est un album de Jean-Louis Aubert avec Richard, puis de Bertignac et Corinne qui suivront. Deux pour le prix d’un, serait-on tenté de dire quand on voit le verre à moitié plein. Mais force est de constater que pour formidables qu’ils soient, ce n’est plus pareil : il y avait en Téléphone quelque chose de nous. Ces quatre rockers nous renvoyaient et nous renvoient toujours au XXI° siècle, l’image de notre jeunesse et d’une époque. La fin des années 70 et le début des années 80 resteront comme la fin des sixties, ces moments où une génération a fait l’Histoire, rejetant le modèle dépassé des plus âgés. Une expression, une culture dans un temps où tout changeait, tout basculait et où il fallait écouter certains disques ou voir certains films pour comprendre ce qui se passait. Mais voilà, les meilleures choses ont une fin ; il faut qu’elles en aient une pour qu’on puisse refermer le livre et le ranger soigneusement afin qu’il ne s’abîme pas.

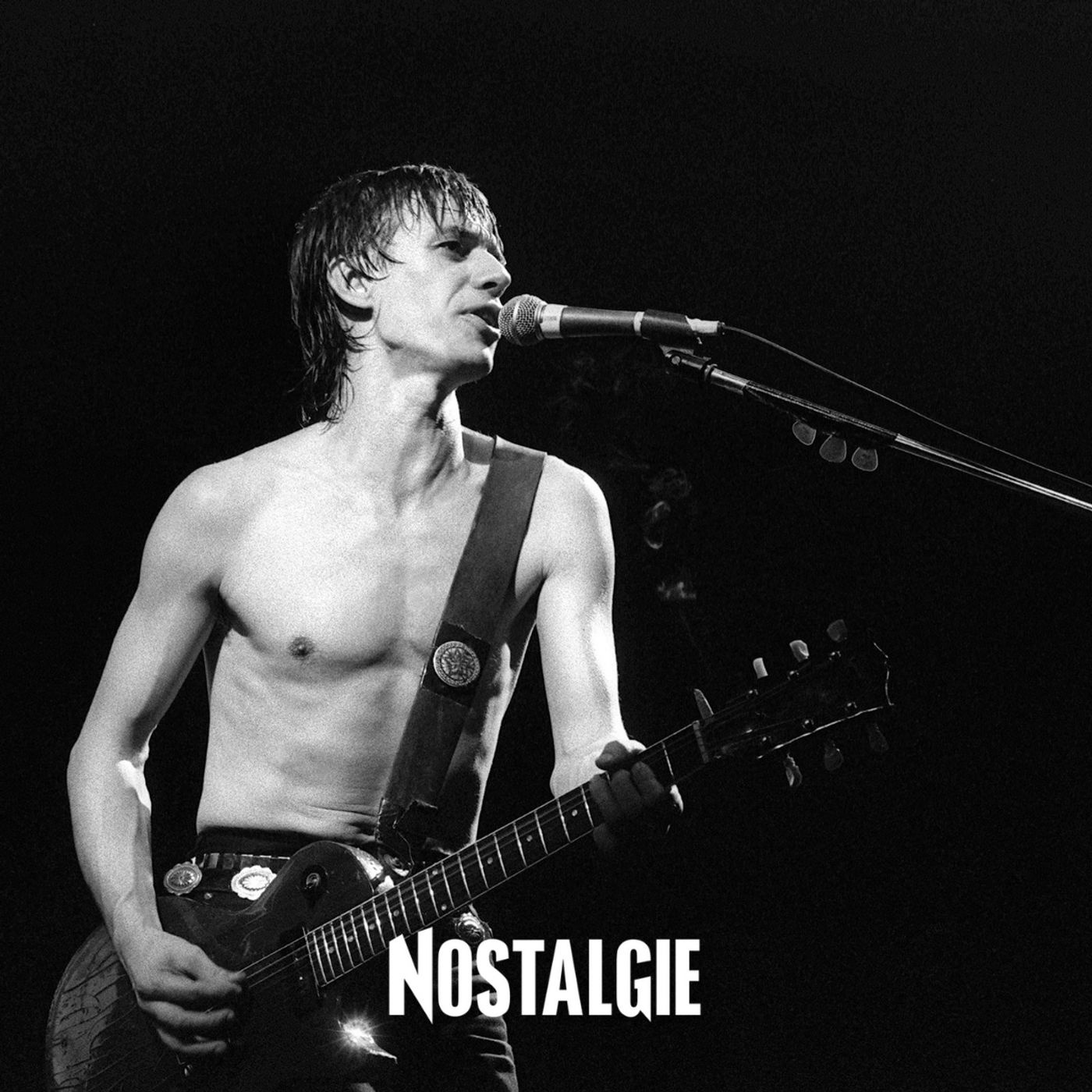

Milieu des années 80, The Police est devenu le plus grand groupe rock au monde, et Téléphone, celui de la francophonie. Pour nous en Belgique, c’est pareil, ça ne fait aucune différence, on les adore. Ça fait sept ans déjà qu’ils sont là, avec nous. Ah, nous ne sommes plus les mêmes qu’à l’époque de Roxanne ou La bombe humaine. On est des grands hommes maintenant. Mais eux, on voudrait qu’ils ne nous quittent jamais. On a un contrat. Ils doivent nous maintenir en vie, en contact avec ce qui nous a éblouis quand on avait 13-15 ans !Mais ce n’est pas à ça que songe Louis Bertignac, l’autre voix de téléphone quand il branche sa guitare, en répète ou récemment, en studio. Ben oui je joue fort, comme toujours. Qu’est-ce qui lui prend, Jean-Louis ? Il a oublié quand on se faisait saigner les doigts sur les cordes ou quoi ?Parfois, quand ça bloque, Jean-Louis pense aux autres. Pas par jalousie, hein, noon, par comparaison. Pour se rappeler pourquoi il fait ça. Et alors qu’ils se prennent la tête avec Jean-Louis et Corinne sur comment doit sonner Téléphone en 1986, une question lui traverse l’esprit : comment font les Rolling Stones ?Ils se supportent à peine depuis des années, on le sait. Ils se sont trahis, engueulés, quittés, retrouvés. Ils ont fait des carrières solo, des procès, des interviews assassines. Et pourtant, à plus de quarante piges, ils montent sur scène, ils jouent, et ça tient. Ne dites pas que c’est parce qu’ils s’aiment. Mais parce qu’ils ont décidé que le groupe passait avant tout.Jean-Louis cherche autre chose. Une musique plus claire, plus pop, plus française. Je le respecte pour ça, c’est pas le problème. Mais moi, je ne veux pas devenir un groupe qui s’explique lors d’interminables soirées qui se terminent la tête à l’envers et le cendrier plein. Je veux un groupe qui déborde, qui dérape, le rock, pour moi, c’est ça.Les Stones ont pigé un truc que nous, on n’a peut-être pas envie d’accepter : tu peux ne plus te comprendre, ne plus te ressembler, ne plus te parler et continuer quand même, parce que le nom du groupe est devenu plus grand que les humeurs et les ambitions de chacun.La différence avec les Stones, c’est peut-être ça. Eux ont accepté de jouer un rôle. Nous, on a toujours voulu être vrais.Louis repose la guitare. Il comprend soudain que la vraie question n’est pas comment ils font. Mais est-ce qu’on a envie de faire pareil ?De l’autre côté de la Manche, c’est pareil pour Sting qui est aux abonnés absents comme ses deux complices de Police. Je devrais dire ses anciens complices de Police. Et si Téléphone va en guise d’adieu, offrir un 45 Tours mélancolique dans lequel les quatre musiciens ne pourront pas tous se reconnaître, Police publiera un cover d’un ancien hit dans lequel nous, on aura de la peine à retrouver leur folle et furieuse folie d’être jeune et leur joie d’être ensemble.

Si 1986 a été une nouvelle année formidable au firmament de la musique pop, c’est aussi celle où on a appris qu’on avait perdu en chemin les groupes Téléphone et The Police. Avouez que, malgré l'incroyable foisonnement créatif de l’époque, ça faisait beaucoup pour leurs fans. Surtout pour ceux qui étaient fans des deux, et croyez-moi, en Belgique, il y en avait.Mais comme je vous l’ai raconté, nous aurions été bien étonnés d’être dans la pièce avec eux, lors des derniers instants. Dans leur tête, même. C’est vrai, imaginez Jean-Louis Aubert, au milieu des années 80… “Je me lève avec une chanson en tête, comme toujours. C’est idiot mais c’est comme ça que je mesure si ça va encore. J’attrape ma guitare, je gratte deux accords, je note une phrase sur un bout de papier. Le problème, ce n’est pas d’écrire. Le problème, c’est de savoir pour qui.Téléphone existe encore officiellement. Officieusement, ça fait un moment que le courant ne passe plus. Les malentendus sont permanents, nos attentes ne se rejoignent plus. J’arrive en studio. Louis est déjà là. Il joue fort, il envoie, il occupe l’espace comme d’hab. Corinne est en retrait, concentrée, trop peut-être, comme toujours. Quant à Richard, il tape, solide et fidèle, mais je crois qu’il en a marre d’être le lien entre nous tous.On parle d’un nouvel album, enfin, on va essayer. Je propose un morceau, pas une idée aboutie, non, juste une direction, Louis joue dessus immédiatement mais il joue contre, pas avec. J’arrête, je dis qu’il faut qu’on respire un coup. Les autres ne disent rien, Richard regarde sa montre. Ce silence-là, je le connais, c’est celui de la dernière tournée dans les loges, quand on arrivait chacun de notre côté. Les concerts étaient bons parce qu’on est devenus des pros mais plus personne n’avait envie de rester après, de prolonger la fête. Avant on parlait de tout, de rien, de conneries et surtout de musique. Aujourd’hui, chacun reste sur son territoire. Moi, je protège le mien, c’est-à-dire l’idée que Téléphone doit encore signifier quelque chose. Et là, je commence à comprendre que je suis peut-être le seul.Alors on réessaie après la pause, ça sonne. Ouais, objectivement, ça sonne. C’est du travail bien fait, mais il y manque l’essentiel : la joie. Je range ma guitare plus tôt que prévu, on va boire un verre pour en parler au bistrot d’à côté. Je sors avec cette sensation étrange que tout fonctionne mais que plus rien ne circule. Mes autres chansons ? Est-ce que je vais oser leur dire ce qui me fait le plus peur ? Que je ne peux pas les amener car le groupe ne saura pas ou ne voudra plus les jouer. Elles ne leur appartiennent plus.”

Même si rien n’a pu assombrir cette brillante année 1986, on a quand même morflé une paire de fois avec la disparition des groupes Téléphone et The Police. On leur en a voulu de se séparer. Ils n’avaient pas le droit, pas vrai ? C’était moche de leur part de ne pas penser à nous, de croire qu’on allait dire Ah bon ? Pas grave, on achètera leurs disques solos. Non, nous, ce qu’on aimait c’est ce qu’ils dégageaient ensemble, la musique qui en sortait.On ne pensait pas à eux, évidemment, à ce qu’ils vivaient. Tenez, si on se mettait le temps d’une journée dans la peau de Stewart Copeland, le batteur de Police ? Et le fondateur, le leader du groupe, on l’oublie. Et pas en 86, non, car tout a commencé à se lézarder déjà trois ans auparavant, lors de l’enregistrement de l’album Synchronicity.“Ce matin, je me suis levé tôt, mais pas aussi tôt que Sting. Nous sommes dans les Caraïbes, face à une mer turquoise, sous les palmiers, mais il est déjà au studio quand j’y arrive. On ne se dit plus bonjour, on communique à travers les ingénieurs du son et les assistants. Sting a déjà tout décidé pour ce nouveau morceau. Quant à Andy, il enregistre ses guitares à part.A midi, plus personne ne mange ensemble. Chacun disparaît de son côté. Alors j’essaie d’exister là où il reste de la place, je reste avec les ingénieurs, on parle de micros, de sons, de prises alternatives. C’est plus commode que d’évoquer le reste, on bosse mieux quand on évite les sujets dangereux.L’après-midi, on tente une nouvelle prise, puis Sting demande que je ne joue pas sur cette version, histoire de “voir ce que ça donne”. Je sais très bien ce que ça veut dire. Je sors de la cabine de prise de son, j’écoute derrière la vitre. Le morceau fonctionne sans moi et ça me fait mal. En fin de journée, Andy arrive, on échange trois mots, pas sur la musique, hein, la météo. Il place sa guitare sur la bande et je rentre seul. Et le lendemain ce sera pareil. Et le jour d’après aussi. Le plus terrible dans l’histoire, c’est que l’album sera énorme. Le plus gros succès que nous ayons jamais connu, ce qui n’est pas peu dire. Dans la presse, je lirai que nous sommes au sommet. Mais au sommet de quoi ? Je ne sais qu’une chose : un groupe capable de faire un disque pareil sans se parler n’est plus un groupe de rock. L’histoire est finie mais cela ne s’entendra que sur cette nouvelle version d’un tube du temps où on se marrait vraiment et qu’on a réenregistré juste avant notre rupture, en juillet 86. Ma clavicule me faisait souffrir. Quel idiot de me l’être pétée en jouant au polo. Résultat : je ne joue pas comme je devrais, comme je l’entends dans ma tête. On me parle de boîtes à rythme, de solutions, alors je râle, ce groupe s’est construit sur l’énergie rock et là, on me demande de devenir optionnel. Alors je donne le maximum mais c’est moins fort.

On a beau, à raison, encenser les années 80, ceux et celles qui les ont vécues savent qu’on a aussi paumé pas mal de nos héros en cours de route. Il y a eu des disparitions, on ne va pas les énumérer, on nous les rappelle régulièrement, mais surtout des séparations.Car si on n’y a pas tous fait gaffe sur le coup, se disant comme avec les Beatles qu’on allait y gagner, avec les carrières solos ça ferait plus de disques, force est de constater que ces groupes qui ne durent que le temps d’une jeunesse, d’une adolescence, ont laissé un goût de trop peu. Et dans le registre de ceux dont on apprécierait aujourd’hui avoir deux ou trois albums de plus à écouter et réécouter, il y a Téléphone et The Police. Vous saviez qu’ils se sont formés et séparés à quelques semaines d’intervalle. Avouez que comme coïncidence, c’est quand même troublant, non ?Fin 76, début 1977, ces Français et Brittons sont tout sauf des punks mais ils s’engouffrent joyeusement dans ce mouvement qui traduit alors ce qui colle le plus à leur jeunesse. Et c’est parce qu’ils sont dans les deux cas des musiciens chevronnés, passionnés, qu’ils vont aussi rapidement prendre leurs distances et ouvrir leurs horizons. Un peu trop d’ailleurs et c’est là que des dissensions vont apparaître entre les membres.C’est une époque où on sort un album par an, au moins, alors c’est vrai qu’entre 1977 et 1984, Police et Téléphone vont livrer chacun de leur côté cinq albums de chansons originales qui seront de plus en plus sophistiqués. La seule vraie différence entre les deux groupes, ce sont les racines jazz de Sting et Andy Summers, c’est vrai. Mais quel parallèle entre ces deux monstres, l’un français, l’autre britannique. Leur autre point commun, c’est la Belgique, notre petit pays, surtout si on en retient que sa partie francophone, où ils ont connu un succès phénoménal. C’est vrai, qui n’a pas chanté Roxanne, qui n’a pas eu quelque chose en lui qui ne tourne pas rond ?Alors en cette année 1986, on a pris le dernier single de Téléphone et de Police pour ce qu’ils étaient : leur nouveau disque, aucun des deux groupes n’ayant signifié spécifiquement qu’ils se séparaient, du moins pas tout de suite. Sans doute avaient-ils du mal à se l’avouer eux-mêmes, qu’il était temps de voler de leurs propres ailes, qu’on ne s’amusait plus ensemble, que le groupe n’était désormais plus aussi grand que toutes les individualités réunies ou simplement qu’on ne jouait plus la même musique. On change. Les seuls dindons de la farce, c’était nous, le public. On aurait aimé que la magie du temps passé à attendre leurs nouveaux disques, leur prochain concert, dans notre chambre avec les posters accrochés aux murs soit prolongée encore d’un ou deux tours, que toute cette histoire n’ait pas été juste une illusion.

La pochette de l’album The Freewheelin' Bob Dylan est aujourd’hui une des images les plus iconiques des années 60. On y voit deux jeunes gens qui marchent bras dessus bras dessous dans une rue enneigée de New York, serrés l’un contre l’autre pour résister au froid. Et on grelotte avec eux, c’est vrai, mais ce qu’on ne peut pas louper, c’est la lumière qui se dégage leur sourire. Une lumière dont on devine, bien évidemment, l’origine : l’amour et la jeunesse, le monde est à leurs pieds.Quand il la rencontre, Bob a vingt ans, pas vraiment d’adresse, et est financièrement raide. Il dort chez des gens sur des canapés, parfois par terre, traîne toute la journée à Greenwich Village, joue dans les petites salles pour le chapeau et vit avec une guitare, un harmonica, un carnet et l’idée obstinée que quelque chose va arriver.Suzanne Rotolo, c’est son nom, est plus jeune que lui, mais plus stable. Elle a un toit, un vrai travail, comme disaient les parents à l’époque, mais aussi des idées politiques et une curiosité immense. Quand Dylan arrive chez elle, il a vite fait de poser tout ce qu’il possède. Suze lui fait à manger : une soupe et des pâtes, rien d’extraordinaire, sauf que pour lui, ça compte énormément.Bob reste. Il parle beaucoup, écrit tout le temps, vit comme si chaque jour était décisif. Suze écoute, l’emmène au théâtre, aux manifestations, lui fait écouter autre chose que du folk. Ils marchent beaucoup, surtout le soir, parce que rester dehors ne coûte rien. Ils s’aiment fort, se disputent aussi. Bob peut être dur, absorbé par son art. La photo de cette pochette d’album qui va se vendre par millions, est prise en plein hiver 1963, dans Jones Street, à Manhattan. Il fait très froid et ils n’ont pas vraiment ce qu’il faut pour s’en protéger. Dylan n’est pas encore une voix mythique, c’est un garçon qui tient debout parce qu’une jeune femme marche à son bras. Vous devriez voir cette autre photo prise un instant plus tard, quand il l’embrasse, et elle fermant les yeux, le visage collé à son épaule à en mourir, c’est bouleversant.Quand l’album sort, et qu’on se met à entendre Blowin’ in the wind partout, les choses vont changer, c’est vrai. Bob va devenir Dylan. Suze, elle, va s’effacer peu à peu. Mais pour l’éternité, il reste cette image : avant la légende, un hiver, deux manteaux trop fins, et un amour en guise de soleil.Avant d’être une pochette mythique, The Freewheelin’ Bob Dylan est le souvenir d’un hiver new-yorkais, d’un artiste en attente de reconnaissance, et d’une jeune femme formidable qui l’a aidé à tenir le temps que sa voix trouve sa place. Alors on reste figé, comme cette photo que des milliers et des milliers de couples sont allés reproduire depuis dans Jones street. La vieille camionnette Volkswagen n’est plus garée sur la gauche de la rue mais le vent d’amour et de cette jeunesse insolente y souffle toujours. Rien ne pourra le faire tomber, pas même le ciel.

Ce 25 septembre 1976, c’est une histoire d’adolescents que je vais vous raconter, une vraie, que l’on pourrait situer quelque part entre La Boum et un film social britannique. Elle se passe à Dublin, à deux rues du port, dans une école secondaire un peu trop grande pour ceux qui la fréquentent. Et rien qu’en citant le nom de la ville, vous avez deviné déjà qui vont en être les héros, pas vrai ?Début d’année scolaire à Mount Temple, nous y retrouvons Paul Hewson, gamin du nord de la ville, orphelin de mère depuis l’enfance, élevé avec son frère par un père débordé. À la maison, ils forment un trio de mecs qui bricolent comme ils peuvent. Mais dans une Irlande ultra catholique des années 70, grandir sans femmes autour de soi ne donne pas le mode d’emploi pour comprendre les filles. Or Paul en a une en tête. Il l’a remarquée trois ans plus tôt, le jour de son arrivée dans l’école. Nouveau, un peu perdu, il avait demandé son chemin dans un couloir à deux filles avaient ri et étaient parties sans répondre. L’une d’elles s’appelait Alison Stewart. Ali. Depuis ce jour-là, Paul est amoureux à distance. Et puis ce 25 septembre, voilà qu’il tombe sur une petite annonce punaisée aux valves de l’établissement : Batteur cherche musiciens pour former un groupe. Le batteur s’appelle Larry Mullen. Paul le connaît de vue. Larry est un gars qui a de l’allure, une réputation, et surtout une copine superbe. L’après-midi même, Paul se retrouve dans la cuisine des parents Mullen, avec une poignée d’autres garçons, serrés les uns contre les autres. Dans la pièce surchauffée, Larry tape comme un forcené. Il a déjà trouvé son style avec la grosse caisse qui cogne dans le ventre et la une caisse claire qui claque. Il y a aussi un certain Adam Clayton à la basse, et surtout les frères Evans, des types un peu étranges, capables de fabriquer leurs propres guitares et, paraît-il, de faire exploser une cabane de jardin avec leurs expériences de chimie amusante.À la fin de la journée, quelque chose est né. Le groupe n’a pas encore de nom, mais il existe déjà. Ce sera bientôt U2. Pour Paul, c’est une révélation. Mais il y a un problème. Le plus jeune des frères Evans, Dave, futur The Edge, tourne lui aussi autour d’Ali. Et Paul le sent : s’il attend, il va perdre la partie. Alors il fait ce qu’il n’a jamais appris à faire. Il se lance et se déclare. Sans savoir comment ça marche, et donc, sans certitude de ne pas se prendre un râteau, le cauchemar des adolescents.Mais Ali dit oui.C’est le début d’une histoire qui commence bien avant la gloire, avant le Bono charismatique, avant les albums, les clips, les tournées, le triomphe. Elle commence avec un adolescent un peu paumé, une fille qu’il observe de loin et une décision prise à temps. Depuis ce jour-là, il y a un demi-siècle à présent, Paul et Ali Hewson ne se sont plus quittés. Et pendant que le monde apprenait à connaître Bono, lui savait déjà exactement qui il était, et avec qui il voulait avancer.

On a lu partout que Vanessa Paradis et Johnny Depp s’étaient rencontrés par hasard. La formule est jolie mais elle n’est pas exacte. L’histoire commence un soir à New York, dans une boîte de nuit où Vanessa accompagne son compagnon de l’époque, Lenny Kravitz. J’emploie le mot « accompagner » à dessein, car ces soirées-là ne sont jamais vraiment les siennes. Où qu’ils aillent, leur arrivée, ou plutôt celle de Lenny, déclenche une foule de regards, de mains tendues, de prénoms répétés à voix haute. Lenny présente, serre des mains, sourit, et puis le même scénario se répète sans cesse. Et là, au milieu de cette mécanique bien huilée, brusquement, une poignée de main différente. Une décharge. Vanessa lève les yeux et reconnaît Johnny Depp, verre dans la main gauche, Kate Moss accrochée à son bras. La foudre lui tombe dessus. Lui, en revanche, ne semble même pas l’avoir vue.Depuis Edward aux mains d'argent, Johnny Depp est devenu, pour beaucoup, l’homme le plus désirable de la planète. Vanessa n’est pas différente des autres. Durant les mois qui suivent, elle reste sur ce moment suspendu, elle en parle à ses amies. Mais rêver ne suffit pas. Vanessa est à nouveau célibataire, Johnny ne l’est pas. Et l’histoire pourrait s’arrêter là.Sauf que deux ans plus tard, elle apprend la séparation de Johnny Depp et Kate Moss. Et là, quelque chose s’enclenche. Vanessa aime les contes de fées, c’est sûr, mais elle sait aussi que les princesses trop passives finissent seules. Si elle ne s’aide pas elle-même, le ciel ne fera rien pour elle. Et le temps presse : un homme comme Johnny Depp ne reste jamais longtemps célibataire.Elle tente donc tout ce qui est possible. Elle se présente au casting du prochain film de Roman Polanski, prête à accepter un rôle secondaire, n’importe lequel, simplement pour être sur le même plateau que lui. Elle n’est pas retenue. Alors elle se fait inviter à une soirée très fermée où Johnny doit être présent. Mais il annule à la dernière minute.Heureusement, le cinéma est un monde en mouvement. Des tournages amènent en effet tout ce petit monde à Paris. Il y aura bien une occasion. Une occasion qui arrive, presque par surprise : Vanessa se retrouve en effet invitée à un dîner donné par Johnny Depp pour quelques amis. Mais qui l’a mise sur la liste ? Mystère. Ils se sont échangé trois mots, deux ans plus tôt, et pourtant elle est là.Quand Johnny entre dans la salle, il ne voit d’abord qu’un dos, à quelques mètres de lui, découvert par un décolleté vertigineux. Puis la femme se retourne, l’aperçoit, c’est Vanessa Paradis qui s’avance vers lui sans hésiter. Ce que Vanessa ignore encore, c’est que Johnny l’avait bien remarquée ce fameux soir à New York. Simplement, il n’avait jamais imaginé qu’elle ait été, elle aussi, frappée par le même coup de foudre. Johnny est un timide maladif, il déteste les mondanités, ne sait jamais où se poser, encore moins comment demander à quelqu’un de s’asseoir près de lui. Heureusement, d’autres ont compris. On les installe côte à côte.Et pour la première fois, Vanessa parle longuement avec un homme qui ne la regarde ni comme une icône, ni comme un trophée, elle est simplement elle-même. Même si l’on connaît la suite, il faut bien l’admettre : cette histoire-là est belle.

Au printemps 1967, les Beatles dominent le monde. Leur nouvel album Sgt. Pepper qui va une nouvelle fois le révolutionner est dans les tuyaux, la machine de génies tourne à plein régime. Mais sentimentalement, Paul McCartney est ailleurs, coincé dans un entre-deux inconfortable. Officiellement il est fiancé à l’actrice Jane Asher, la petite fiancée des Britanniques. Officieusement, leur histoire est figée, encombrée de silences et de va-et-vient, et Paul repousse depuis des semaines une conversation qu’il sait inévitable.Il vit depuis quelque temps une liaison secrète avec une jeune femme célibataire, Francie Schwartz, dont personne n’entendra jamais parler : une relation faite de rendez-vous discrets dans la peur permanente des médias. Francie tient à sa liberté, refuse toute idée de mariage, et Paul, pour la première fois, sent qu’il commence à vouloir une vie plus simple, plus stable, au milieu de ce tourbillon de succès.Ce soir-là, il sort seul, dans un club du centre de Londres. Il observe plus qu’il ne participe. Il connaît les lieux, les regards, les façons de s’approcher de lui. Et puis il remarque une jeune femme qui circule librement, un appareil photo en bandoulière. Elle s’appelle Linda Eastman. Américaine. Photographe. Du moins, c’est ce qu’elle dit. Quand elle lui parle, elle ne fait pas semblant de ne pas savoir qui il est, mais elle ne s’en sert pas non plus. Paul hésite une fraction de seconde avant de répondre. Avec elle, il ne sait pas très bien quel rôle jouer. Alors il n’en joue aucun, il est juste Paul.Soudain, le DJ lance un disque que personne ne connaît encore vraiment : A Whiter Shade of Pale. La salle ralentit. Paul tend la main. Ils vont sur la piste. Un slow. Paul sait qu’il est en train de faire quelque chose qu’il ne pourra pas expliquer facilement s’il rentre chez lui très tard. Ils dansent sans parler. Linda ne se colle pas, ne recule pas non plus. Paul sent le regard des autres, sait qu’on peut le reconnaître, qu’un détail peut circuler, qu’une photo peut exister. Mais il reste quand même. À la fin du morceau, il traverse la piste pour demander au DJ ce qu’il vient de passer. Il veut le nom. Lui seul saint pourquoi.Quand il revient, ils parlent encore. Pas des Beatles, ni de sa vie publique. Ils parlent des villes, des avions, de la fatigue, de ce que ça fait de vivre toujours ailleurs. Linda écoute sans relancer, sans orienter. Paul parle plus qu’il ne l’aurait soupçonné. La soirée se termine. Paul regarde l’heure. Il sait qu’en rentrant, il devra répondre à des questions. Il sait aussi qu’il ne pourra pas raconter cette soirée comme une simple sortie. Il accompagne Linda jusqu’à la porte. Ils échangent peu de mots. Pas de promesse. Pas de rendez-vous fixé. Juste un regard un peu plus long que les autres.Quand Paul se retrouve seul dans la rue, il comprend une chose très précise : s’il n’a encore rien commis d’irréparable, il sait déjà qu’il vient de se compliquer la vie. Mais il ne regrette rien.

On a tant raconté Rumours, l’album de Fleetwood Mac qui figure parmi les plus vendus de tous les temps, comme l’album des problèmes de couple de ses membres, qu’on en finit par oublier que, si certaines histoires d’amour finissent mal, elles n’en sont pas moins toutes belles quand elle commencent, grandes pourvoyeuses de joies, d’espoir et de lendemains qui chantent.Ainsi nous retrouvons la jeune Stevie Nicks, dix-huit ans, dans la Calfornie « peace and love » des années 60, elle se trouve dans une salle fort bruyante, le verre à la main, quand un garçon nommé Lindsey Buckingham monte sur scène avec sa guitare. Il joue sérieusement, très concentré, presque trop pour son âge. Oh, il ne cherche pas à séduire les filles en jouant au surdoué perdu dans un univers magique. Stevie le regarde faire et comprend immédiatement que ce garçon-là ne va pas seulement compter dans sa vie : il va en devenir le centre.Très vite, ils se mettent ensemble. Le couple quitte l’université, enchaîne les petits boulots, rentre le soir dans des appartements trop chers pour lui. Il y a des factures sur la table, un matelas posé à même le sol, peu d’argent, mais une guitare toujours à portée de main. Lindsey travaille les arrangements de ses morceaux avec une précision presque obsessionnelle. Stevie écrit dans des carnets, parle de ce qu’elle ressent, de ce qu’elle vit, de ce qu’elle espère. Ils avancent à deux au jour le jour, convaincus que la musique finira bien par payer.Et de fait 1973, enfin, ils enregistrent un disque à deux, Buckingham Nicks, dans lequel ils mettent tout : leur voix, leur amour, leurs tensions aussi. Mais quand l’album sort, il passe totalement inaperçu et le couple-duo se retrouve avec le sentiment d’avoir tout donné pour rien.Pendant ce temps, un groupe anglais à succès, Fleetwood Mac, est dans le doute alors qu’il doit enregistrer son dixième album. Déjà qu’il avait perdu son fondateur et compositeur, Peter Green, auquel il avait survécu miraculeusement, voilà que son remplaçant se barre aussi. Il reste un nom, c’est vrai, un public fidèle, mais plus vraiment de direction et les deux derniers fondateurs Mick Fleetwood et John Mac Vie se demandent sérieusement si l’aventure va continuer.Et là, alors que Mick Fleetwood est à Los Angeles pour tester le son d’un studio, il reste pétrifié lorsqu’il entend l’enregistrement témoin qu’un technicien a lancé. Cette guitare ! Claire, précise, originale. Mais qui est-ce ? Lindsey Buckingham.Fleetwood pense avoir trouvé le guitariste qui va sauver son groupe. Lindsey écoute sa proposition, puis précise calmement que s’il vient, ce sera avec sa femme Stevie car ils fonctionnent ensemble. Le croirez-vous, Fleetwood Mac accepte. Quand Stevie Nicks et Lindsey Buckingham rejoignent le groupe en 1975, ça s’entend immédiatement sur leur l’album qu’ils vont intituler Fleetwood Mac, tout simplement, comme si l’arrivée de ce jeune couple marquait un nouveau départ. Leurs voix se répondent, se complètent. Sur scène, ils se regardent, se soutiennent. Le succès arrive vite, il est prodigieux, la belle histoire de ces deux jeunes musiciens sans le sou, convaincus que l’amour et la musique suffit à tout faire tenir debout.

Quand vous écoutez sur Spotify l’album Unorthodox Jukebox de Bruno Mars, vous voyez celui avec le gorille qui choisit un morceau sur le clavier d’un vieux Wurlitzer, et ben, vous l’avez vu, l’ancien label de la marque Atlantic tourner en permanence sur l’application, comme si vous écoutiez un vieux 33 Tours. Maintes fois imité depuis quinze ans, Bruno Mars est pour nous le roi du funk et du rock vintage. Oh il n’a pas été le premier sur la balle, Lenny Kravitz a publié son premier album rock rétro que Bruno était encore ce petit prodige qui chantait et jouait sur la scène d’une chaîne d’hôtel à Hawaï avec le groupe de ses parents. Oui, Bruno Mars a suivi la voie de Lenny Kravitz, mais avec une sensibilité soul, alors qu’il est latino, à nul autre pareil. Laissant à Kravitz les six cordes de Jimi Hendrix, il ressort les batteries et percussions des rythmes funk comme sur son incroyable collaboration avec Mark Ronson ... Considéré comme le morceau de la décennie, le moins qu’on puisse dire c’est qu’on y entend la batterie et les cuivres de Earth Wind & Fire et les accents de la voix de James Brown … Il y a dans la musique de Bruno Mars, non pas des airs de marketing vintage qui n’a jamais aussi bien marché mais une allure de destination finale. C’est vrai que la musique pop d’aujourd’hui est sympa mais avouez qu’on n’a jamais rien fait de mieux que dans les années 80, 70, 60. Que la messe est dite ! Quand on le voit aujourd’hui, costume large, micro à l’ancienne, groove impeccable, on parle souvent de nostalgie, de rétro, d’hommage, d’un gars vivant dans un rétroviseur. Mais en réalité, Bruno Mars n’est jamais revenu en arrière. Il n’est jamais parti. Tout commence bien avant les Grammy, bien avant les stades, bien avant Uptown Funk. À Hawaï, quand il était encore enfant, Bruno montait sur scène déguisé en Elvis Presley. La banane, le costume, le déhanchement, ce n’était pas une attraction, pour lui. C’était son quotidien. Alors quand, adulte, on lui demande d’où viennent ces sons, ces grooves, cette façon d’occuper l’espace, il reste interloqué, comme si la question n’avait pas de sens. Ce qu’il fait aujourd’hui, c’est simplement la musique qu’il a toujours entendue à la maison. D’ailleurs, après Uptown Funk, on va lui proposer d’être plus moderne. Plus dans l’air du temps. Mais il refuse. Bruno ne joue pas à l’ancien. Il ne fait pas semblant. Il ne singe personne. Il continue simplement une conversation commencée bien avant lui. Le petit garçon qui imitait Elvis sur une scène de Waikiki n’a jamais changé de langage. Il a seulement appris à parler plus fort, à plus de monde. Et c’est peut-être ça, le secret de sa longévité. Dans un monde qui change de look sans arrêt, Bruno Mars a compris une chose essentielle : on peut évoluer, grandir, conquérir la planète entière sans jamais renier l’enfant qu’on a été. La modernité la plus intègre, c’est simplement de rester soi-même.

Je vais vous parler d’un temps où le rétro était ringard. Dans les années 70 quand les producteurs disco retournent dans les années 20 et 30 chercher des chansons pour les mettre au goût du jour, certaines font des succès, énormes parfois, mais il faut bien en convenir, c’est ringard, à tout le moins qualifié de vintage ou joliment désuet.C’est vrai, sauf s’il s’agit de faire une référence au texte de la chanson, on n’imagine pas un Michael Jackson, même s’il est fan de Fred Astaire, ou Alice Cooper, le voisin de Groucho Marx à Hollywood, chanter du Foxtrot. C’est pourtant ce qu’un certain Bruno Mars va faire dans les années 2010.Car même si les temps ont changé depuis les seventies, que les enfants écoutent les mêmes chansons que leurs parents, leur musique, à eux, est très différente. Que ce soit la pop ou le rap, on est dans le tout électro. Les vedettes mises en avant, ce sont des DJ, des producteurs, plus des musiciens. Et tout est extrêmement calibré, on est obligé de suivre une recette pour passer à la radio. En clair, on ne fait pas de la musique en suivant son inspiration mais en essayant de donner au public ce qu’il a envie d’entendre.Du moins, c’est ce qu’on croit. En tout cas, c’est ce que les gars du métier disent.Alors, après un premier essai d’album solo couronné de succès, dans un style qui est bien dans l’air du temps, pop crooner sucré, Bruno Mars pourrait se contenter de garder le cap puisqu’il vient déjà d’accomplir un miracle : personne ne croyait en lui. Et ben non, lui qui est fan de Prince, Sting, Michael Jackson, Elvis, James Brown va tous les convier dans son deuxième album. C’est vrai, les gars lui ont dit qu’avec ce qu’il venait de vendre, il pouvait faire tout ce qu’il voulait. Alors, allons-y !Et c’est vrai qu’on a tous reconnu la référence à Sting et The Police. Et que ça nous a fait vachement du bien d’entendre ça à la radio. On s’est dit que tout n’était pas perdu, que dans cette mer de produits qui se ressemblent tous, il y a toujours la possibilité d’une île.Une île qui va s’avérer être un continent puisque non seulement Bruno Mars va devenir l’artiste N°1 mondial de la décennie mais il va décomplexer tous ceux qui luttaient contre les esprits formatés de l’argent facile. On n’entendra rien de neuf, c’est vrai, Bruno Mars et ceux de sa génération ne sont pas les nouveaux David Bowie ou Stevie Wonder, mais ils marquent le retour des musiciens qui savent jouer, des surdoués de la chanson qui avaient trop manqués aux Ultratop et autres Billboards.

On connaît tous ce morceau, non ? On l’a entendu mille fois et pourtant en 2009, quand il est N°1 dans de très nombreux pays, on ignore tous le nom de ce chanteur featuring un titre de B.O.B. On ignore qu’il s’agit d’un certain Bruno Mars arrivé à Los Angeles six ans plus tôt dans le but de vivre de sa musique.Je devrais dire Peter Hernandez, ou plutôt Bruno Hernandez, ce sera finalement Bruno Mars. Pourquoi ? Parce qu’il lui arrive souvent de répondre aux filles qui lui demandent d’où il vient : de Mars !Six ans, c’est long quand on dort à droite, à gauche, sur un canapé. Los Angeles, c’est pas Honolulu, c’est vrai, les possibilités sont immenses pour un musicien. Mais voilà, Bruno est petit, n’a pas un physique de star pour les maisons de disques et pire que tout : on n’arrive pas à lui coller une étiquette. Mais quel genre de musique faites-vous ? Du rock, de la pop, du reggae, du R’N’B, faut vous choisir un public, mon vieux ! Choisir ? Mais c’est impossible ! J’aime toutes ces musiques.Et le moins qu’on puisse dire, c’est que commercialement, le présent que vit Bruno Mars ne donne pas tort à tous ces gars qui ne veulent pas de lui. C’est vrai, quand il signe avec la Motown, c’est déjà inespéré, incompréhensible. Pour lui, ce devrait être bingo, il devrait crier vous voyez ? Vous avez tous eu tort, bande de nazes !Mais ce n’est pas ce qui se passe. Les années de développement, de tests, de réunions se succèdent sans qu’un disque ne sorte. Un artiste sous contrat qui ne sort pas de disques. Mais quand Bruno finit par se faire remercier par la Motown, tout n’est pas perdu. Il s’y est fait copain avec deux gars qui ont les mêmes intérêts que lui dans cette musique d’hier, qu’on dit vintage, mais, il faut bien le dire, qu’on a jamais vraiment réussi à surpasser.Bruno et eux forment donc un trio de songwriters. Ils vont proposer leurs chansons aux autres, des gars qui ont un physique, une image, et parfois, comme les rappeurs, besoin d’une vraie voix pour chanter les refrains. C’est tout trouvé, ce sera celle de Bruno qui, lui, a appris dès son plus jeune âge à tout donner au public quand il se trouve devant un micro.Et ça se vérifie carrément à chaque fois. Vous voulez un autre exemple ? … (Billionaire) et vous avez remarqué, il assure tellement que c’est lui qui attaque, l’intro de la chanson, c’est dire si on a affaire à une perle rare. Et donc après avoir consécutivement volé deux fois la vedette à l’artiste qui a son nom sur la pochette du single, des producteurs se disent enfin : ce Bruno Mars ? Oui, t’as raison, même quand on le laisse au fond de la pièce, c’est quand même lui qui l’éclaire. Alors si on le mettait sur le devant de la scène pour voir ce que ça donne ?Deux cents millions de disques vendus et des dizaines de milliards de streams plus tard, ils ne l’ont toujours pas regretté.

1997, c’est la fin d’un monde pour le jeune Peter Hernandez, 12 ans. Nous sommes à Hawaï, et comme l’a montré le très beau film Les descendants, avec George Clooney, ce n’est pas seulement une île idyllique au milieu du Pacifique, mais une terre habitée avec tous ses drames humains. Jusque-là partagé entre l’école et surtout les spectacles dans le groupe de ses parents où il était le petit prodige imitant, entre autres, Elvis Presley, voilà que le groupe éclate avec le divorce de son père et sa mère.Les parents n’ayant plus de revenus, tout disparaît y compris le domicile familial. Avec sa mère, frères et sœurs, Peter vit au rythme du système D, logeant à gauche et à droite, là où on veut bien les héberger, toujours provisoirement.Avec papa, c’est encore pire, on dort dans la voiture, ou n’importe quel squat comme cette fois où un zoo abandonné fait l’affaire. Alors on l’imagine, le jeune Peter, passer son adolescence à essayer de terminer des études secondaires et enchaîner les petits boulots, et les spectacles, bien sûr, pour ce soir, finir avec le paternel sur un toit où ils seront à l’abri, à la fois du regard des gens sur leur misère et de la délinquance. Dans la rue, on vous agresse pour vous voler trois fois rien. Le soleil se couche sur un pays incroyablement beau et pourtant, Bruno, c’est comme ça que son père l’appelle depuis qu’il est tout môme, rêve d’un ailleurs.C’est vrai, c’est beau ici mais tout est vraiment compliqué. Il faut croire que son père a été exaucé quand, devant l’admiration du public pour cet enfant prodige du quartier de Waikiki chantant et dansant comme un adulte, il disait “pourvu qu’il ne grandisse jamais”. A 17 ans, Bruno ne mesure même pas 1m65. Alors il rêve de pousser de manière spectaculaire avant le cap fatal des 18 ans, et puis aussi, surtout, de devenir une star de la musique.C’est tout ce qu’il sait faire et tout ce qu’il a envie de faire. Mais le rêve tant attendu d’avoir un jour un grand producteur américain en vacances dans un resort qui vienne le voir après le spectacle pour lui proposer un contrat, a fait long feu.Non, Hawaï est trop petit pour ses rêves de réussite. D’ailleurs, que répondrait-il à ce producteur ? Quel est son genre de musique ? Le rock, le reggae, la pop, la soul ? Bruno aime tout. C’est à cause de ses parents, ça, ils écoutent de tout, de Police à James Brown. Alors, il ne lui reste qu’une chose à faire : le grand saut. Partir pour Los Angeles, là où sont les grandes firmes de disques, où habite Michael Jackson et puis Metallica et autrefois, Elvis Presley, quand il tournait ses films, dans les années 60.Mais comment vas-tu te débrouiller, là-bas, sans rien ? Et ben ici, alors, comment on fait ? L’errance et l’instabilité à LA vaut bien celle d’Honolulu. Là au moins, il pourra saisir sa chance qui, dit-on, ne sourit qu’aux audacieux.

Été 1989, la haute saison bat son plein sur l’île d’Hawaï, il y a des touristes partout. Plage et sports aquatiques pour les jeunes, excursions et soirées spectacles pour les parents. Des spectacles musicaux qui ne manquent pas. On a beau être à la fin d’une décennie marquée par les rythmes synthétiques de Depeche Mode à Technotronic et par les guitares survoltées de Metallica, il faut surtout faire plaisir à la génération précédente.C’est pourquoi sur la scène d’un de ces hôtels, ce soir, comme tous les soirs, le groupe de covers The Love Notes, va faire un carton avec des reprises qui vont rappeler bien des souvenirs aux touristes venus du continent. Les Love Notes, les notes d’amour, tout un programme pour une soirée lounge, c’est un groupe familial, formé par les Hernandez. Peter est New Yorkais d’origine, de Brooklyn, un beau cocktail de sang portoricain et d’Europe centrale, Bernadette, sa femme, elle, est d’origine philippine mais aussi portoricaine, comme lui. C’est ici à Hawaï qu’ils se sont rencontrés et étant musiciens tous les deux, l’idée du groupe familial est venue naturellement.Je dis familial car le clou du spectacle c’est l’arrivée sur scène de leur fils de quatre ans, habillé en Elvis Presley dans la tenue miniature de son légendaire concert à Hawaï en 1973. L’image de ce costume a beau être, pour cause de diffusion en mondovision par satellite, une première à l’époque, tellement ancrée dans la culture populaire, ce n’est pas ce déguisement ni la coiffure en banane qui provoquent l’émerveillement du public. C’est surtout la parfaite imitation du chant et du déhanchement d’Elvis par le petit Peter qui soulève l’enthousiasme. Quel talent !Les gens applaudissent, rappellent, Peter se démène à fond comme un adulte, mieux, comme vingt ans auparavant le petit Michael Jackson car Peter fait aussi bien qu’un adulte. Et c’est ça qui est époustouflant : sa façon d’aller chercher le public, le timing et la justesse absolus dans le chant, tout y est déjà. Et il n’a que quatre ans. A cet âge-là, les enfants commencent à peine à apprendre à lire et compter. Lui, sait déjà comment porter toute une salle.Une salle qui l’acclame debout, la soirée a été excellente. Le public, les patrons, les parents et le petit prodige sont heureux. Il faudrait que Bruno ne grandisse jamais, dit Peter en plaisantant. Ah oui, Bruno est le surnom qu’il lui a donné car, bébé, il était tellement costaud et trapu qu’il lui faisait penser à une star du catch des années 60 et 70, Bruno Sammartino. Un truc idiot dit comme ça mais c’est souvent ainsi que ça se passe dans nos vies, une référence, une identification rassurante à notre jeune temps. Comment pourraient-ils deviner que ce surnom va être celui que portera Peter Junior quand, devenu adulte, il deviendra la plus grande star de la planète sous le nom de Bruno Mars, une star qui revendique toujours le Elvis Presley des années 50 comme influence majeure.