Discover El Foco

El Foco

79 Episodes

Reverse

El invitado de este episodio es Yago Rodríguez, uno de los mejores analistas militares del país. Hablamos de la rivalidad de Estados Unidos y China, los sueños de autonomía de Europa, el riesgo de una escalada en Oriente Próximo, la amenaza de Marruecos para España y su nuevo libro: Por un pedazo de tierra (Deusto).

Más de 100 días después, el mundo pierde interés por los secuestrados de Hamás. Itzik Horn lucha para revertirlo. Sus hijos Iair y Eitan son dos de los 133 rehenes todavía cautivos de los yihadistas.

El invitado de este episodio es Borja Lasheras, el analista español con mayor y mejor conocimiento de Ucrania. Hablamos de los planes de Putin, el futuro de la UE, la traición republicana y la tecnología española de los misiles rusos.

La Unión Europea y Ucrania viven horas decisivas. Este episodio incluye el fragmento de una entrevista al historiador británico Timothy Garton Ash y mis conversaciones con tres politólogos ucranianos: Petro Burkovskyi, Mariia Zolkina y Oleksiy Haran.

En el episodio anterior, escuchamos al exministro de Exteriores israelí Shlomo Ben Ami avisar sobre el riesgo "apocalíptico" de un enfrentamiento con Irán. Apenas tres días después de que se emitiese el programa, la preocupación cobró un nuevo significado. Irán financió, preparó y autorizó el ataque de Hamás contra Israel. Y ahora amenaza con entrar en guerra contra la única democracia de la región, mientras agita a sus tentáculos del Líbano y otras organizaciones terroristas.

En este episodio, vamos a escuchar al profesor uruguayo-israelí Alberto Spektorowski, un hombre que asesoró a Ben Ami en las conversaciones con los palestinos, durante las reuniones de Camp David en el 2000, y que tiene un conocimiento profundo sobre la toma de su causa por los patrocinadores del terrorismo y las milicias islamistas. También sobre la sensibilidad de la izquierda española con quienes luchan contra Israel.

Hace unos días, Shlomo Ben Ami vino a Madrid, a invitación de la Universidad de Comillas, para impartir una conferencia sobre el proceso de paz en Palestina. Te preguntarás de qué paz estamos hablando, si salen noticias de muertos y heridos cada semana desde hace no se sabe cuánto. Pero hubo unos años donde los sueños de convivencia y armonía fueron posibles. Ben Ami lo sabe bien porque estuvo cerca de propiciarlos. Y nos lo contó a todos los que estuvimos allí dispuestos a escuchar.

La invitación a Ben Ami fue muy apropiada. Justo cuando se cumplen 30 años de los acuerdos de Oslo, la consumación de la conferencia de paz celebrada dos años antes en Madrid, donde residía como embajador de Israel en nuestro país. Luego, en el 2000, participó en la Cumbre de Camp David, en la que Bill Clinton medió en las negociaciones entre el israelí Ehud Barak y el palestino Yasser Arafat para resolver décadas de conflicto.

La paz era imposible, nos contó Ben Ami, porque Yasser Arafat no la deseaba. Lo único que deseaba era Jerusalén, y eso era imposible. Arafat, continuó, era un narcisista que no estaba dispuesto a pagar el precio de la paz ante su pueblo. Y a juicio de Ben Ami, los palestinos perdieron una oportunidad histórica por su culpa, porque Arafat prefirió ser una estrella internacional que el presidente de un Estado de 3.000 kilómetros cuadrados ubicado entre dos potencias hostiles.

La conferencia fue riquísima en matices. Muchas historias que compartió con nosotros aparecen en su libro Profetas sin honor. Pero estoy aquí para contaros algo más que sus recuerdos de un pedazo de la historia. A la conclusión de su conferencia, me reservó unos minutos que aproveche para pedirle opinión sobre la invasión de Ucrania, las alianzas de Israel con el mundo árabe y el riesgo de un choque con Irán.

Ben Ami me contó, entre tanto, cómo ha cambiado el mundo desde que Israel decidió cambiar de estrategia: desde que pasó de buscar la paz con el mundo árabe a través de Palestina a hacer la paz con el mundo árabe sin contar con Palestina.

Cristiano Ronaldo consiguió con su fichaje en el pasado mercado de invierno que el primer pensamiento al oír el nombre de Arabia Saudí sea para el fútbol. Fue la primera estrella en el paraíso saudí. Firmó por el Al Nassr. Y desde entonces no es raro ver en las plazas y los colegios de España camisetas de su equipo.

El contrato de Ronaldo es monstruoso. Hasta donde sabemos, firmó por dos años y medio a cambio de 500 millones de euros. Sin sumar las primas por incorporar el nombre de Arabia Saudí a sus publicaciones de Instagram, donde Cristiano Ronaldo es el deportista con más seguidores del planeta. 600 millones de personas están pendientes de sus pensamientos y posados en la red social más popular del mundo. Y eso concede un poder de influencia insuperable a un país que, hasta hace dos días, evocaba a algo muy distinto a la alegría del deporte y el espectáculo.

El 2 de octubre de 2018, Jamal Khassoghi fue asesinado en la embajada de su país. Asesinado y descuartizado. La inteligencia estadounidense despejó las dudas sobre quién ordenó su asesinato. No hay crimen sin verdugo. Y el verdugo fue Mohamed bin Salman. Príncipe de Arabia Saudí. Y heredero del trono más poderoso del mundo árabe.

Bin Salman negó las acusaciones. Nadie le creyó y la imagen del régimen quedó muy dañada. Porque Arabia Saudí ejecuta a decenas de ciudadanos cada año po publicar visiones distintas a las versiones oficiales. Pero ninguno de ellos obtiene más de un teletipo para el fondo de la hemeroteca. El juicio contra los 11 hombres supuestamente implicados en el asesinato no revirtió la nefasta opinión de los ciudadanos libres. De hecho, Arabia Saudí castigó el asesinato con otros cinco asesinatos, víctimas de la pena capital. Pero la verdad sea dicha. Los líderes europeos y americanos marcaron una distancia únicamente mediática con el príncipe.

Al cabo de unos años, el crimen de Khashoggi ha pasado a un tímido segundo plano. El veto europeo al petróleo ruso ha concedido una posición privilegiada a Arabia Saudí. Los ciclos históricos se están acelerando. Hace unos días, Arabia Saudí recibió la invitación de los BRICS para unirse al club en 2024. Y a principios de año nos sorprendió con una noticia. La de su reconciliación con Irán. Una reconciliación entre sunitas y chiítas auspiciada por China, el mediador silencioso.

Arabia Saudí es, en fin, un actor fundamental para comprender el mundo. Entrevisto a Ahmed Al Omran, reportero de The New York Times en Arabia Saudí, para desvelar los planes oficiales para promocionar el régimen dentro y fuera del país mediante el fútbol, los e-sports o el cricket. Y vuelve al programa el profesor Alberto Priego, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Comillas, para explicar los movimientos de Arabia Saudí para ampliar su influencia y diversificar su economía, altamente dependiente del petróleo.

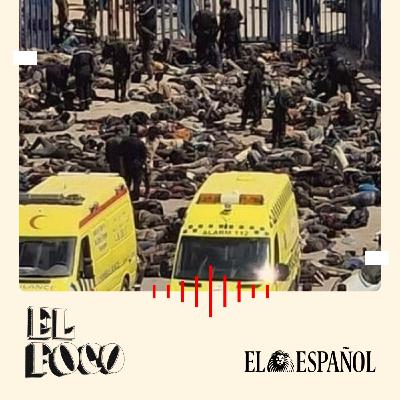

El 24 de junio de 2022, 2.000 hombres se agruparon en Nador, una ciudad marroquí vecina de Melilla, para abordar la última etapa de su viaje. La mayor parte de ellos procedían de Sudán, un país partido y gobernado por la violencia. Los 2.000 hombres recorrieron cientos y cientos de kilómetros durante meses con un único fin: saltar la valla de Melilla y entrar en suelo europeo. Los hombres se dirigieron a la frontera armados con hachas y mazos, dispuestos a cualquier cosa, como cualquiera puede comprender, para alcanzar la promesa de una vida mejor. Sin embargo, poco más de cien lo consiguieron. La mayoría desistió, desapareció o murió.

Las decenas de guardias civiles en sus puestos se encontraron con una situación incontrolable. La gendarmería marroquí actuó con brutalidad. Se dieron imágenes terribles, con muertos por caer a plomo desde lo alto de las alambradas o sencillamente por aplastamiento. Algunos migrantes entrevistados relataron a los periodistas que también murieron por los golpes de los agentes marroquíes. El número final de muertos no está claro. Algunas organizaciones no gubernamentales elevan el dato oficial de 23 muertos a 37, y cuentan las desapariciones por decenas. Unas horas después, Pedro Sánchez concedió una rueda de prensa en Bruselas y dio la enhorabuena a Rabat. Para entonces, las imágenes de la tragedia estaban en todo el mundo, y Marruecos se ocupó de titularla como “la masacre de Melilla”.

Este episodio es especial. Entrevistamos a Carlos Echeverría. Es el director del Observatorio de Ceuta y Melilla, subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED y uno de los analistas españoles que mejor conoce la realidad del Magreb.

El invitado de este episodio es Alberto Bueno. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada, profesor asociado de la Universidad de Leipzig y, como constatan sus análisis en el pódcast de Global Strategy, uno de los analistas más finos de la política y geopolítica alemana.

Mi propósito en este episodio es muy claro. Quiero que el oyente español se acerque conmigo al trauma de Alemania. Durante años, cayó en los cantos de sirena de Rusia, sacó partido de su gas barato, procuró acercar a Putin a Occidente. Pero, finalmente, llegó el desengaño. Los bálticos y algunos polacos tenían razón. Alemania se estaba equivocando.

Berlín necesitó la invasión a sangre y fuego de Ucrania para abrir los ojos. Con muchas dudas, se unió a la alianza occidental que respalda a la resistencia ucraniana contra el imperialismo ruso. Y después de mucho tiempo, desarrolló su primera estrategia de seguridad nacional. Si nos hubiesen dicho hace un par de años que Alemania consideraría Rusia su principal amenaza, lo mandaríamos al psiquiátrico. Pero así ha sido.

El pasado martes nos sobresaltó la noticia. Una explosión en la presa de Nova Kajovka, a sesenta kilómetros de Jersón, destina a la ruina y la muerte a miles de personas en la región. Volodímir Zelenski señaló rápidamente al responsable. Denunció que Rusia es el autor de un nuevo crimen de guerra. Uno de los peores desde que comenzó la invasión de Ucrania en 2014.

El agua comenzó a salir descontrolada. Las imágenes de la catástrofe no tardaron en asomar por las redes sociales. Las poblaciones de toda la región quedaron anegadas, con el agua sucia en todas partes, dejando el rastro de la destrucción a su paso. Zelenski anunció que, en una semana, informaría sobre las primeras evaluaciones de daños. Pero distintas organizaciones advirtieron, sin necesidad de esperas, sobre un perjuicio extraordinario. Algunas zonas tardarán décadas en recuperarse. Algunos daños son, directamente, irrecuperables.

En este episodio, abordamos la tragedia desde distintos ángulos. Jara Atienza entrevista a una voluntaria de las tareas de evacuación. Fermín Torrano cuenta lo visto y vivido en Jersón, incluso una fuga en lancha para escapar de las bombas rusas. Y Borja Lasheras analiza las evidencias de la autoría rusa y una crueldad que, semana a semana, se comprueba que carece de límites.

El invitado de este episodio es Miguel Roán. Roán es uno de los politólogos españoles que mejor conoce los Balcanes, a los que lleva dedicando más de 15 de años de estancias y estudios. Esta pasión y curiosidad, finalmente consolidada en conocimiento, se comprueba en sus análisis políticos y culturales, en Balcanismos y en su último libro, Belgrado brut. Crónica íntima de la ciudad blanca (Báltica Editorial).

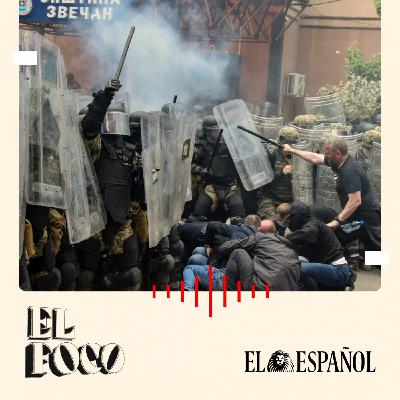

En esta ocasión, contacté con Roán para comprender lo que está sucediendo en Kosovo, una república limítrofe al sur con Albania y al noreste con Serbia. Esto es importante. En 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia. Pero más de la mitad de los países de las Naciones Unidas no reconocen su independencia. Entre ellos España y, por supuesto, Serbia. Pese a ser una nación de mayoría albanesa, en el norte de Kosovo habita la mayor parte de una minoría serbia que tampoco reconoce esa independencia y que, por tanto, defiende vivir en Serbia.

Hace un año, la imposición del Gobierno de Kosovo a sus ciudadanos serbokosovares de llevar matrículas kosovares en lugar de serbias desató una importante crisis. Ahora, la tensión regresa por las elecciones en cuatro municipios en el norte de Kosovo, donde el principal partido de los serbokosovares trató de sabotear el proceso. Lo que ha derivado en que en Zvecan, por ejemplo, pretenda gobernar con cien votos la opción de los albanokosovares en una comunidad de algo más de 15.000 serbokosovares.

Los disturbios han dejado decenas de militares de la misión de la OTAN heridos. Y como siempre que crece la tensión en los Balcanes, revive el pesimismo: ¿corremos el riesgo de que la violencia escale? ¿Hay formas de espantar, para siempre, los fantasmas de la guerra?

El invitado de este episodio es Eduardo de Castro. Desde 2019, es el presidente de Melilla. No se presenta a la reelección, pero sus últimas semanas están siendo de todo, menos tranquilas. De Castro llegó a la presidencia con el apoyo de los cuatro concejales del PSOE y los ocho de Coalición por Melilla, pese a ser el único representante electo de Ciudadanos.

Su posición para comprender y analizar los problemas internos y las presiones externas es privilegiada. El escándalo de los votos comprados le llevó a destituir, un día antes de esta llamada, a Mohamed Ahmed Al-Lal, consejero de Distritos detenido por la Policía Nacional. E investigado por una trama con un presupuesto millonario con un origen dudoso.

Y sobre Marruecos, De Castro cuenta la tortura de convivir con un vecino problemático. El acoso político. La asfixia económica. La tibieza en la respuesta. En esta entrevista hablamos de casi todo. Sobre el alcance de la injerencia marroquí. Sobre el lento avance de sus intereses en Melilla. Sobre la defensa de los intereses españoles ante Rabat desde Madrid y, especialmente, desde Bruselas. Yo me quedaría hasta el final y pegaría la oreja. Porque la conversación está llena de detalles.

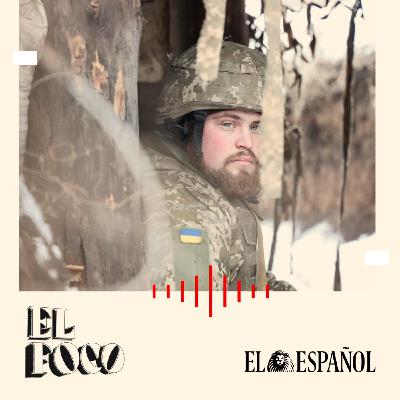

La invitada de este episodio es la periodista ucraniana Anna Korbut. Desde finales del año pasado, mantiene al público hispanohablante al día del horror ruso a través de UkraineWorld, una plataforma con cientos de miles de seguidores en todo el mundo. Korbut y sus compañeros no tienen un trabajo sencillo. Es cierto que Ucrania pelea ferozmente por su supervivencia. Y es cierto que la Unión Europea y Estados Unidos están volcados en una guerra que, poco a poco, se va asumiendo como propia. Pero es muy fácil perder la perspectiva.

Esto ya ocurrió en el pasado, hace casi una década, tras la atención inicialmente captada por el Euromaidán, la anexión de Crimea y la guerra del Donbás. Los ucranianos lo saben, y a menudo se preguntan: ¿cómo conseguir que su voz se siga escuchando en el mundo, pese a los esfuerzos rusos para impedirlo? Hay mucho de lo que hablar. Así que doy paso a la entrevista con Anna Korbut. A su voz se unen, desde posiciones muy cercanas al frente, la de los periodistas Stanislaw Kozliuk (The New York Times) y Maria Varenykova (The New York Times, Pulitzer 2023)

A menudo pensamos que sólo España afronta los traumas del pasado con frecuencia, con mayor o menor vehemencia, con mayor o menor interés partidista. Pero vale la pena contar el caso de Polonia. Porque es, probablemente, la mayor víctima de la Segunda Guerra Mundial. Fue torturada por la maquinaria atroz de la Alemania nazi. Y fue sometida a continuación y durante décadas por el totalitarismo soviético, que encontró en Varsovia uno de los satélites más útiles para Moscú.

Del futuro de Polonia nos ocuparemos en otro episodio, con toda seguridad. Pero, en esta ocasión, abordaremos ciertas cuitas internas. Porque las heridas del nazismo no han sanado. Muchos polacos sienten que no han sido compensados por tanto dolor. Y, sobre todo, por haberles arrebatado un futuro más próspero.

De ahí que Polonia iniciara un proceso para que Alemania asuma las reparaciones de guerra, por un importe cercano a los 1,3 trillones de euros, y compense al pueblo vecino por una destrucción sin límites, como explicó el primer ministro Mateusz Morawiecki en este diario.

El invitado de este episodio es Pelayo Menéndez. Es el responsable de tecnología de Indra en el Futuro Sistema Aéreo de Combate, mejor conocido como FCAS. No es poca cosa. Menéndez es uno de los ingenieros con mayor responsabilidad en el mayor proyecto militar en el que anda metido España, de la mano de Francia y Alemania. Las diferencias de visiones y consideraciones de cada uno de los tres países, especialmente entre franceses y alemanes, bloquearon el proyecto durante meses. Pero hace unos días se ratificó el salto a la fase 1B con la firma en Madrid de los tres ministros de Defensa y la inversión de 8.000 millones de euros adicionales.

Casi todo el proyecto avanza cubierto de secretismo. Lo que sabemos es que se trata de un complejo sistema en el que el avión de combate, comandado por un piloto, estará acompañado por drones sin tripulación y una tecnología de sensores complejísima. Pero es mucho más. Por supuesto, el NGWS/FCAS aspira a competir, en el mercado, con el F-35 estadounidense. Pero, ante todo, este sistema es una apuesta muy clara y muy cara por la autonomía estratégica de Europa.

El invitado de este episodio es Borja Lasheras. Fue asesor internacional de la Moncloa entre 2020 y 2021. Es actualmente asesor especial sobre Ucrania del Servicio Exterior e investigador principal del Center for European Policy Analysis. Y es el autor de Estación Ucrania, un libro sobre el país que comenzó a conocer hace casi una década y que no ha dejado de visitar.

Ahora vivimos tiempos de confusión, con China entregada a una campaña que procura acercar a Europa a sus posiciones y aislar a Ucrania de sus aliados. En ese esfuerzo está también Lula. Hace un par de semanas, el presidente brasileño acusó a Estados Unidos y Europa de alimentar la guerra. Lo hizo desde China. Y esta misma semana, en Madrid, añadió lo siguiente: "No sirve para nada decir quién tiene la razón o no".

A Lula no se le ven esos esfuerzos diplomáticos en Moscú, que es la única capital con la capacidad de parar la guerra. Tampoco se le ve particularmente preocupado por responder quién tiene la razón sobre las deportaciones masivas de niños ucranianos a Rusia, como habría hecho Stalin. Parte el alma.

El invitado de este episodio es Alberto Priego. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los mejores conocedores de la realidad israelí: cada vez más agitada, cada vez más incierta. En noviembre de 2022, Benjamin Netanyahu ganó las elecciones y comenzó su quinta etapa como primer ministro. Digamos que la popularidad pesó más que los escándalos de corrupción que arrastra. Y esto responde, en esencia, a la confianza de que, con la mano dura de Netanyahu, la nación judía es más segura en un entorno hostil. Sin embargo, los problemas no paran de crecer. Los ataques terroristas son constantes, instigados por Hamás y Hezbolá. La mano negra de Irán es difícil de disimular y la posibilidad de una guerra con el régimen de los ayatolás crece como la espuma.

La invitada de este episodio es Xiani P. Cheng. La analista hispano-taiwanesa es una de las investigadoras más destacadas en las campañas de desinformación y propaganda china, y lleva años y años alertando sobre los peligros de caer en la retórica y las trampas tendidas por Xi Jinping a los europeos. La ocasión es pintiparada para conversar sobre este tema, con Emmanuel Macron en Beijing. En esta conversación no sólo hablamos del esforzado optimismo de Macron o Sánchez, sino de lo que persigue Xi con estas recepciones. Porque China tiene un plan más grande que Ucrania, en lo que muchos historiadores y diplomáticos comprenden ya como la Segunda Guerra Fría. Y en este plan, por cierto, Taiwán aparece como una pieza fundamental del puzle.

El invitado de este episodio es Javier Borràs. Fue corresponsal de EFE en China, trabaja como analista de geopolítica y escribe en este periódico. Su perspectiva despierta mucho interés. Ha estudiado a fondo los mecanismos y las inercias del Partido Comunista de China. Ha seguido de cerca la trayectoria del presidente Xi Jinping, como líder y como hijo. Son elementos fundamentales para adivinar los planes de China. ¿Está cayendo Europa en la trampa tendida o está abriendo más oportunidades que amenazas?

El entrevistado de este episodio es Francisco de la Torre. El currículum de este economista es amplio, pero destacaremos que es inspector de Hacienda, exdiputado por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, colaborador de El Español y autor de Y esto, ¿quién lo paga? (Debate).

Tenemos muchos asuntos de los que hablar. Porque, en esta semana, se marcha el frío, pero se avistan nubes negras. En Estados Unidos, las quiebras del Silicon Valley Bank y Signature, dos bancos supuestamente medianos, obligaron a la Reserva Federal y al Departamento de Tesoro a intervenir, y a Joe Biden a dirigirse a la nación. Unos días después, descubrimos que Credit Suisse pidió liquidez al Banco Central de Suiza para no cerrar el negocio. Hasta 50.000 millones de euros de liquidez, realmente. Este no es un banco pequeño.

El trauma del colapso de Lehman Brothers está demasiado vivo. Las acciones de especuladores y prestamistas empobrecieron a cientos de millones de ciudadanos, arrastrados al desempleo, forzados a abandonar sus casas, en muchos casos. Los niveles de vida no han vuelto a ser lo que eran en 2008. Así que la pregunta natural, con estas noticia, es si tenemos motivos para la preocupación. ¿Ha aprendido el mundo del colapso de 2008 o estamos condenados a sufrir los mismos errores?