Discover 田舎坊主の読み聞かせ法話

田舎坊主の読み聞かせ法話

264 Episodes

Reverse

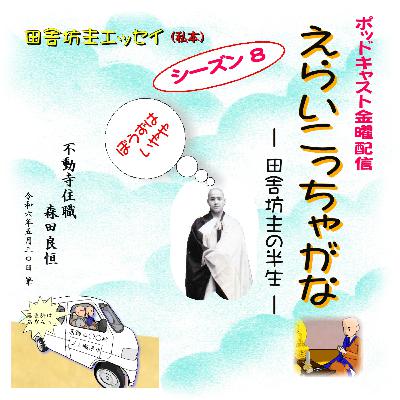

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

2026年明けましておめでとうございます本年もよろしくお願い致します合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌

「田舎坊主の読み聞かせ法話」シリーズ8はー田舎坊主の私本エッセイ集「えらいこっちゃがな―田舎坊主の半生―」です。坊主になるのがイヤだった三男坊の半生をお届けします。合掌