Discover “消防严”说消防

“消防严”说消防

“消防严”说消防

Author: 严知有理

Subscribed: 0Played: 0Subscribe

Share

© 严知有理@喜马拉雅FM

Description

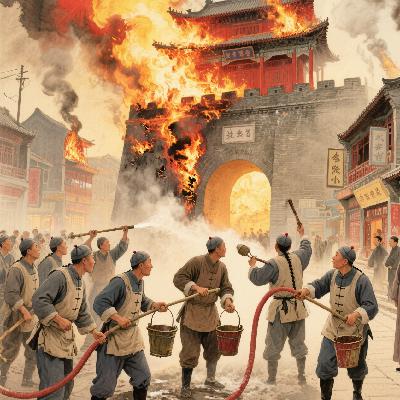

您以为古代火灾只能靠天命?错!没有119,古人照样能灭火防火。周朝有司煊,宋代有防隅、潜火军,元代、明代有救火兵丁,清朝有防范火班,到光绪二十八年(1902年),“消防”一词从日本舶来,才有了消防队之称。本专辑用轻松讲史的方式,带您穿越千年,揭秘中国乃至世界古代的消防制度、灭火科技和生活智慧。每一集都有一段“古代119”的传奇故事,听完你才知道,原来古人预防和应对火灾的智慧与实践如此惊叹,消防知识也变得更加直观、有趣,更易于被大众接受,从不同角度为传播消防历史文化做出了积极贡献,使更多人了解到消防历史的重要性和价值。最后,请注意:这不是冷知识,而是你从没认真听过的热知识!

28 Episodes

Reverse

2月13日下午,海淀区消防救援支队举办“赤马踏青 岁启新程”2026年新春慰问演出,本人重新走上阔别十几年的舞台,再次拿起麦克风演唱了歌曲。水平有限,业余爱好者,还请大家多多批评,海涵!

你好,我是消防严,今天,我将带您穿越2000年,看看烟花爆竹到底有多少“黑历史”:� 汉代人烧竹子,竟然是为了驱赶叫“山臊”的病毒妖怪?� 宋朝“百子炮仗”和军队的火器是亲戚?紫禁城三大火灾,两次竟因皇帝玩烟花?� 明清法律如何管烟花?清朝作坊门口必须放什么?� 从“爆竹”到“鞭炮”,改名背后是血的教训?看完这期,你会明白:古人智慧的闪光与局限。安全规章每一条背后,都是真的事故。如何在今天,既留住年味,又守住平安。安全不是禁止快乐,而是让快乐更安心。 关注我,听不一样的安全故事。

五百年前,徽州人用一道“马头墙”挡住了滔天大火;五百年后,我们该用什么挡住身边的火患?�我是“消防严”,今天带您看懂藏在徽派建筑里的防火密码——原来每一砖一瓦,都是智慧与清醒。

1900年北京大栅栏一场大火,竟烧出了中国第一支官办消防队!�民间“水会”救不了煤油火,清政府被迫转型。想知道百年消防车长啥样?戳视频看晚清的北京消防如何从“热心救援”走向“专业守护”!

晚清北京城着火靠谁救?竟是胡同大爷组成的"水会"!商户凑钱、慈禧发"锦旗",还有德国进口水车…这支不要工资的民间消防队,就是现代微型消防站的鼻祖!点击解锁老北京防火奇招。

530年无一场火灾,这座藏在紫禁城东边的神秘古建筑,靠什么做到的?它不用一根木头,却稳稳守护了几百年的皇家档案。原来古人早就把防火智慧刻进了砖瓦之间。我是“消防严”,带您走进——皇史宬,这座真正的防火堡垒。

故宫防火原来靠他们!康熙设八旗火班,雍正配“消防车”,揭秘紫禁城里的皇家消防队。这支专业队伍让清代火灾远少于明代,看完直呼古人太有智慧!点击了解故宫的灭火秘诀!

紫禁城600多年遭遇60余次大火!血的教训也促成了古人的消防智慧:内金水河的取水路线、常年满缸的吉祥缸、缩小殿宇体量与加宽防火间距、斜廊改为防火墙……短短3分钟,既是历史也是实用的防灾课,能让周围的朋友学会在日常中守护家园。点击观看,转给你在意的人。

您知道吗?故宫 600 年历经近 60 次火灾却未彻底焚毁!古人竟用内金水河当 “天然消防栓”,308 口铜缸组 成“灭火矩阵”,更靠防火墙和砖石建筑隔绝火患。从太和殿五次复建到延禧宫变身“水晶宫”的 构想,看明清帝王如何用科学智慧筑牢紫禁城的防火屏障!内容参考自:张淼:《中国传统消防设施研究与创新设计应用》;周乾:《故宫古建筑防火的传统科学方法》。

晚清时期,北京城的消防员不是专业队伍,而是胡同里扛着水桶的街坊大爷!这些老少爷们儿组成的“民间消防队”,在火场上拼过命,却也眼睁睁的看着前门箭楼着火无能为力。今天,我就给您掰开了揉碎了聊聊老北京“水会”的那些事儿。https://gaj.beijing.gov.cn/jcbwg/zgdc/jzzn/202007/t20200717_1950742.html本期内容根据2020年2月17日刊登于“北京日报客户端”的《老北京最早的消防员是他们!曾因组织不力导致前门箭楼被烧毁》改编创作,部分内容参考自“北京警察博物馆”网站、《北京老城特色文化精华区建筑色彩对比规律探究》、《庚辛国变期间京官奔赴行在研究》、《近代北京的“前三门”》、《正阳门箭楼:北京城的“守护者”》。

北京现代消防队的雏形,最早可以追溯到光绪二十八年(1902 年)工巡局设立的专职消防队,人数虽有300多,但装备不行,根本没有消防车,很落后。没想到在它诞生的15年后“张勋复辟”的闹剧上演,居然意外的“捞”了一辆消防车!

中国的始祖先人对火十分崇拜,也很重视,炎帝的部落就以火为图腾物。那么今天,我就问您讲讲中国的过年民俗与“火”有着怎样的联系。原稿来源:《中国消防》杂志

上海市虹口区吴淞路560号,是一栋别具风格的3层西洋式建筑,即虹口消防救援站的所在地,也是我国近代首支城市消防队——虹口救火会的旧址。本期,我就带您领略一下它的前世今生。原稿来源:《中国消防》杂志

苏轼,宋代著名诗人、散文家、新派画家、书法家。他满腹经纶,举世闻名,甚至今天的日本、韩国也推崇备至。但您可能不知道,苏轼的一生与火也有着不解之缘……来源:《中国消防》杂志