Discover EAM podcast

EAM podcast

EAM podcast

Author: El Antepenúltimo Mohicano

Subscribed: 9Played: 150Subscribe

Share

© 2025 El Antepenúltimo Mohicano

Description

Podcasts de la revista El Antepenúltimo Mohicano. Este es un espacio abierto para nuestros colaboradores o invitados, sin limitaciones de formatos o temas. Clásicos y no tan clásicos, películas de festivales, estrenos, especiales sobre géneros o directores... Creemos en la charla distendida y en la idea de que hablar de cine sirve para prolongar el disfrute de las películas.

Coordinan: José Luis Forte y Miguel Muñoz Garnica

https://www.elantepenultimomohicano.com/

Coordinan: José Luis Forte y Miguel Muñoz Garnica

https://www.elantepenultimomohicano.com/

49 Episodes

Reverse

Japón siempre ha sido un país infestado de fantasmas. Están presentes en su iconografía desde hace siglos, aunque gozaron de especial popularidad a comienzos del siglo XIX, cuando se convirtieron en uno de los temas favoritos del teatro kabuki y el ukiyo-e. De ese sustrato surgió uno de los relatos espectrales más queridos por el público: la historia de fantasmas de Yotsuya, en su origen una obra de kabuki y poco después motivo predilecto de los pintores. Oiwa, su protagonista, da cuerpo al 'yurei' prototípico: una figura femenina torturada, llena de rabia vengativa, con quimono blanco y el pelo negro largo y suelto.

A mediados de los años cincuenta del siglo XX, el 'kaidan' (historias del más allá) volvió a ponerse de moda. Una circunstancia que el cineasta Nobuo Nakagawa, el rey del género, aprovechó para filmar la hasta hoy adaptación más popular de la historia de Yotsuya, que solo en cine cuenta con más de treinta versiones. Nakagawa siguió fielmente el argumento original, añadiéndole modernidad en su uso de colores intensos y composiciones intrincadas.

En el cambio entre siglos, el furor japonés por los fantasmas regresó, y esta vez incluso atravesó fronteras de todo el mundo con sagas como «The Ring» o «La maldición». Dentro de esta nueva oleada, Kiyoshi Kurosawa lanzó el planteamiento más radical con «Pulse» (2001), que sacó a sus espectros de la iconografía tradicional e imaginó un mundo en el que internet permite que los fantasmas viralicen su eterna soledad.

Proponemos, así, un viaje entre dos historias japonesas de fantasmas de signo tan opuesto. Con este episodio, cerramos nuestro especial de Halloween de 2025. En él pueden escuchar las voces venidas del más allá de Miguel Muñoz Garnica, José Luis Forte y Lourdes Esqueda.

A finales de los años veinte, las sombras del expresionismo alemán se habían extendido. Numerosos cineastas con vocación artística se acercaron al terror para explorar las posibilidades plásticas en la representación de la locura y lo macabro que abrió «El gabinete del Doctor Caligari» (1920). Entre ellos, de los grandes maestros del cine silente que quisieron acercarse al género.

Jean Epstein, próximo a las vanguardias artísticas, había entregado ya varias obras redondas bajo el influjo del "impresionismo" cinematográfico cuando decidió adaptar «La caída de la casa Usher» de Edgar Allan Poe, un escritor al que admiraba y que consideraba precursor del relato cinematográfico. Epstein puso en escena una mansión Usher imbuida de la decadencia mórbida de Poe, rodeada de fango y árboles secos y azotada por un viento perpetuo. Incluso, consiguió una película llena de sonoridad pese a ser muda.

Carl Theodor Dreyer acometió el rodaje de una película de terror tras el enorme despliegue que supuso «La pasión de Juana de Arco» (1928). Inspirándose muy libremente en varios relatos de Joseph Sheridan Le Fanu, concibió «Vampyr» (1932). Una película en estado liminal como pocas lo han estado en la historia del cine, atrapada sin salida entre la realidad y la imaginación fantasiosa de su protagonista, entre el día y la noche, entre el cine sonoro y el mudo.

Las dos fueron, además, proyectos independientes que sus directores levantaron fuera del sistema de estudios. Y ambas dan testimonio de los grandes logors expresivos del cine mudo antes de que fueran barridos por el sonoro y el cine se convirtiera en otra cosa.

Este episodio es la segunda entrega de los programas especiales sobre terror con los que, a lo largo del mes de octubre, recorremos la antesala a Halloween. Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica, Julio Bernad y José Luis Forte.

Casi un siglo después, la imagen del monstruo de Frankenstein sigue ligada al rostro de Boris Karloff. Y más de medio siglo después, seguimos sin imaginar un doctor Frankenstein tan irresistible como el que encarnó Peter Cushing. Ambos iconos, uno fruto de la saga producida por la Universal en los años treinta, otro por las siete películas de Frankenstein que produjo la Hammer entre los cincuenta y los setenta, son fruto de amplias licencias respecto a la obra de Mary Shelley. Ni el "monstruo" que describió la autora en su novela se parece demasiado al de Karloff, ni su doctor hacía gala de la fría crueldad casi psicopática del personaje de Cushing.

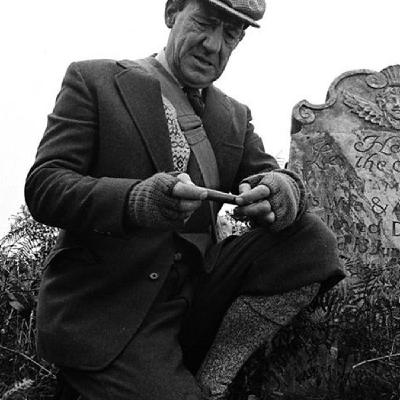

Nos proponemos en este podcast explorar estas variaciones que el mito de Frankenstein ha posibilitado. Para ello, hablamos de la novela y hemos escogido las dos mentadas sagas por ser sus adaptaciones más populares, y por incorporar a las versiones más interesantes, respectivamente, del monstruo y el doctor. En pos de una visión más autoral, hemos seleccionado solo las películas firmadas por los directores más prestigiosos de ambas sagas. Esto es, las dos entregas que dirigió James Whale para la Universal —«El doctor Frankenstein» (1931) y «La novia de Frankenstein» (1935)— y las cinco películas de Terence Fisher para la Hammer —«La maldición de Frankenstein» (1957), «La venganza de Frankenstein» (1958), «Frankenstein creó a la mujer» (1967), «El cerebro de Frankenstein» (1969) y «Frankenstein y el monstruo del infierno» (1974)—.

Con este episodio, además, abrimos una serie de programas especiales sobre terror con los que, a lo largo del mes de octubre, recorreremos la antesala a Halloween. Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica, Lourdes Esqueda, Érica Couto-Ferreira y José Luis Forte.

En los años cincuenta, la Universal encontró un filón en su ciclo de westerns de serie B, con más de cien produciones en su haber. Eran películas cortas (entre 70 y 80 minutos) pensadas para sesiones dobles en ámbitos rurales y pequeñas ciudades, rodadas en dos o tres semanas, con equipos muy especializados en el género y austeridad de medios. Solían contar con un vistoso Technicolor y un formato panorámico que atraía al público a las salas frente al implacable avance de la televisión.

Esta sencillez y falta de pretensiones es, precisamente, lo que da su toque distintivo a los westerns Universal. Son películas que tienen una eficacia sorprendente para sumergirnos en el universo del viejo Oeste, seducirnos con el encanto de los pequeños interiores o los grandes paisajes, y conducirnos por los tópicos del género (el tiroteo, la persecución a caballo, el forastero que entra en el saloon...) dándoles a la vez un toque nuevo.

Superada la fase épica del viejo Oeste, no hacen más que contarnos las pequeñas historias de su habitantes. Ya sea el reencuentro y la disputa entre dos viejos amigos por una concesión minera o la lucha de un sheriff por mantener la paz entre ganaderos y granjeros en un pequeño pueblo: estos son los argumentos de «Ambición maldita» (The Yellow Mountain, 1954) y «El último sol» (Star in the Dust, 1956). Ambas representan las mejores virtudes del western Universal, aun siendo títulos más bien desconocidos y firmados por dos cineastas sin renombre (Jesse Hibbs y Charles F. Haas). Por eso las elegimos para reivindicar el disfrute de estos westerns.

Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica, José Luis Forte y Lourdes Esqueda.

El cine japonés empezó la década de los sesenta con récords históricos de producción, taquilla y número de salas. Fue un auge al que siguió una caída brutal. Con la llegada de la televisión y los cambios en los hábitos de ocio, el sistema de estudios y las grandes productoras niponas quedaron al borde del colapso en pocos años.

En medio del derrumbe, las productoras probaron todo tipo de fórmulas, entre ellas dar carta blanca a jóvenes directores política y formalmente rompedores. El intenso choque generacional que vivía la sociedad japonesa también tomó la gran pantalla. De ahí que uno pudiera encontrarse con enormes contrastes en las carteleras. Por ejemplo, el de las dos películas estrenadas en 1967 que conducen este programa.

«Nubes dispersas», una producción de la Toho, fue la última película de Mikio Naruse: el único representante que seguía activo de los grandes directores de la vieja guardia, aquellos que empezaron a hacer películas durante la etapa muda. Desde la visión política de los nuevos directores, Naruse era un remanente de la tradición japonesa que pretendían erradicar. En «Nubes dispersas», el cineasta retomó su querencia por el melodrama añadiéndole dos elementos promovidos por la Toho para atraer al público, y menos habituales para el cineasta: el color y el formato Scope. El resultado es 100% Naruse, pero con unos ramalazos de modernidad que quizá no lo alejen tanto de los jóvenes cineastas de la época.

Mientras tanto, la venerable Nikkatsu, la productora más antigua de Japón, estaba desesperada por reencontrar la senda del éxito. Por ello, había contratado a un joven director de películas de yakuzas anárquicas, destructivas y disparatadas llamado Seijun Suzuki. Como ocurrió con otros experimentos similares, el estilo rompedor de Suzuki no casaba bien con las ideas de los directivos, ni su cine resultaba tan rentable como habían imaginado. La Nikkatsu ya había amonestado a Suzuki por hacer películas "antisociales". Su respuesta fue «Branded to Kill» (1967), donde llevó todavía más lejos su estilo experimental y su narrativa caótica. La jugada le valió el despido de la Nikkatsu y un hiato de diez años sin dirigir.

En este podcast, nos sumergimos en las crisis y contradicciones del panorama cinematográfico de Japón en 1967 y comentamos en profundidad ambas películas. Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica y José Luis Forte.

Canción: «Boomerang Baby», de Yuzo Kayama (protagonista de «Nubes dispersas»).

Ernst Lubitsch es conocido, sobre todo, por sus comedias americanas. Por una fórmula alquímica que combina el tono picante con la elegancia verbal y visual para sugerir sin mostrar: el famoso "toque Lubitsch". Pero no olvidemos que esta expresión, que aún perdura, era un eslogan publicitario de la Paramount. Se trataba de fijar al cineasta como creador inconfundible de unas comedias sexuales que barrían en taquilla, especialmente en la era pre-Code.

De ellas es un excelente ejemplo «Una mujer para dos» (Design for Living, 1933), cuyo éxito, sumado a su arrollador personaje femenino y su tratamiento desenfadado de un ménage à trois, inspiró la creación de la Liga de la Decencia, el Código Hays y la consiguiente censura que marcó el rumbo moral del cine clásico americano durante décadas.

Ahora bien, ¿hay Lubitsch más allá del recurrente "toque"? En su etapa estadounidense, el director austriaco se salió poco de la senda de la comedia romántica. Pero contamos con una valiosa excepción: en 1932, acometió la producción y dirección de «Remordimiento» (Broken Lullaby) como un proyecto personal y libre, adaptando una obra de teatro de Maurice Rostand sobre un excombatiente francés que busca la redención por haber matado a un soldado alemán durante la Gran Guerra. En ella, Lubitsch despliega toda su elegancia e inventiva visual al servicio de un contundente drama posbélico.

Podríamos hablar, entonces, de más de un "toque Lubitsch". Y a eso nos dedicamos en este episodio, que cuenta con la participación de José Luis Forte, Lourdes Esqueda y Miguel Muñoz Garnica.

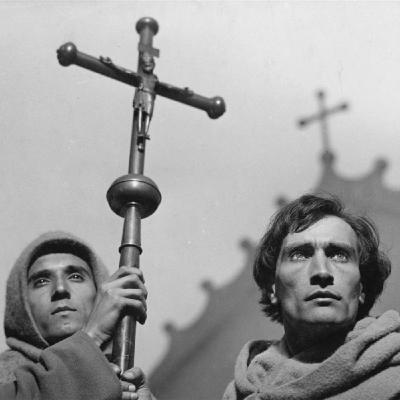

El demonio está entre nosotros... o, como poco, sus acólitos. Al menos así es en el mundo que pintan las tres películas de las que hablamos en este podcast. La afable pareja de vejetes que vive en el piso de al lado o una reunión social de gente educada y elegante pueden ser el disfraz bajo el que se ocultan miembros de una secta satánica. «La séptima víctima» (The Seventh Victim, Mark Robson, 1943), «La novia del diablo» (The Devil Rides Out, Terence Fisher, 1968) y «La semilla del diablo» (Rosemary's Baby, Roman Polanski, 1968) coinciden en mostrar una trama de conspiraciones para extender por el mundo la sombra del Maligno que se destapa bajo una apariencia de normalidad social. De paso, cada una de ellas constituye una lección cinematográfica, ya sea en el sugerir sin mostrar absolutamente nada («La séptima víctima»), en el fascinar aun mostrándolo todo («La novia del diablo») o en el hacernos reconstruir una turbia historia que corre paralela e invisible a la de la protagonista («La semilla del diablo»).

Participan en este humilde aquelarre Miguel Muñoz Garnica, Érica Couto y José Luis Forte.

Dos parejas de hombres, en dos camiones, deben transportar una carga a lo largo de cientos de kilómetros de caminos angostos, desfiladeros vertiginosos y carreteras mal asfaltadas. Por si fuera poco, la carga que transportan es nada menos que nitroglicerina altamente inestable: un movimiento más brusco de la cuenta, y estos hombres desaparecerán en una explosión fulminante. ¿Quién iba a ser tan suicida para ponerse en esta situación? Un puñado de expatriados, desesperados por conseguir dinero y salir del rincón de Centroamérica al que han ido a parar huyendo de la justicia en sus países de origen.

La versión más reverenciada de esta historia la firmó Henri-Georges Clouzot en 1953: «El salario del miedo» (Le salaire de la peur, 1953) sigue siendo un clásico del cine de aventuras, además de una visión demoledora de las dinámicas neocolonialistas que arrastra la extracción del petróleo. Menos conocido es el material original. Tres años antes, en 1950, Georges Arnaud había publicado su primera novela con el mismo título. Arnaud se basó en sus propias experiencias en los años en los que erró por Centroamérica buscándose la vida con trabajos arriesgados.

Dos décadas después, conocimos una nueva versión de la mano de William Friedkin: «Carga maldita» (Sorcerer, 1977) resultó un fracaso de taquilla y de crítica en su momento, pero el paso de los años ha visto su reivindicación como una de las obras maestras que nos dejó el director de «El exorcista».

En este episodio, comparamos y analizamos sendas películas y el libro de Arnaud. Al volante de este viaje al infierno se turnan Miguel Muñoz Garnica y José Luis Forte junto a un nuevo invitado a EAM Podcast: Julio Bernad, conductor en los podcasts «Silba y acudiremos» y «Dragones y replicantes».

Apenas un año separa al estreno de «Woman They Almost Lynched» (Allan Dwan, 1953) y el de «Johnny Guitar» (Nicholas Ray, 1954). A esta última, el tiempo la ha convertido en título mítico de la historia del cine, mientras que la primera ha quedado como una de esas maravillas por descubrir que abundan en el cine clásico. Las dos fueron westerns atípicos por su absoluto protagonismo femenino. Tanto sus heroínas como sus supuestas villanas son mujeres que se enfrentan en el duelo final de rigor, y que llenan la pantalla con su fuerza arrolladora. Ambas, además, surgieron como modestas producciones en el seno de la Republic.

En EAM analizamos con pasión este doble duelo. Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica, Lourdes Esqueda y José Luis Forte.

Tras varias décadas de esplendor, a mediados de los ochenta el cine de terror italiano empezaba a mostrar síntomas de agotamiento. El giallo, modelo dominante desde los setenta, fue dando paso al slasher y a la violencia desatada antes de que el género diera sus últimos estertores. Pero esta época final, y su manera de exacerbar los elementos típicos del giallo, resulta aún muy interesante. Para comprenderla mejor, hemos elegido tres películas representativas. «Phenomena» (1985) y «El síndrome de Stendhal» (1996) dan cuenta de la evolución creativa de Dario Argento, el maestro del género. Y «Deliria» (1987), ya más cercana al puro slasher, es la ópera prima del último gran talento que dio el fantaterror italiano: Michele Soavi, discípulo además de Argento.

Armados con sus cuchillos y pertrechados tras sus micros, participan en esta sesión sangrienta publicada el mismo día de Halloween Miguel Muñoz Garnica, José Luis Forte y Érica Couto.

Allá por 1886, el escritor Robert Louis Stevenson tuvo una pesadilla. Un hombre que se transformaba en una especie de doble maligno. Impresionado por la imagen, un Stevenson gravemente enfermo se encerró a escribir sin descanso. Tres días después, había terminado la primera versión de «El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde». Tras las críticas de su esposa, arrojó al fuego el manuscrito y volvió a escribir la historia. Tardó solo tres días más. Y en poco más de dos meses, el libro estaba revisado, corregido y publicado. De forma casi inmediata, causó sensación en todo el mundo angloparlante. Stevenson consiguió por fin el éxito que tanto se le había resistido.

De esta fascinación arrebatada por una imagen de la dualidad humana nació uno de los mayores mitos literarios del siglo XIX... y del XX. Y es que la historia nunca ha cesado de ser reinterpretada. Entre el teatro y el cine cuenta con más de 120 adaptaciones. La primera sobre las tablas apenas dos años después de su publicación, y la primera para la gran pantalla en 1908. Los creadores no se cansan de explorar, desde perspectivas muy diversas, esta lucha (o complementariedad) entre el bien y el mal dentro del ser humano.

Para este podcast, hemos seleccionado tres de esas adaptaciones. El clásico absoluto «El hombre y el monstruo», dirigida por Rouben Mamoulian en 1931; la fiel versión que Jean Renoir realizó para la TV en 1959, «El testamento del Doctor Cordelier»; y «Las dos caras del Dr. Jekyll», la inversión a la que Terence Fisher sometió a la novela en 1960. Además, traemos leído y analizado el libro de Stevenson. Con ello, analizamos ocho de los cientos de caras que el Dr. Jekyll ha tenido en su larga estirpe de dobles.

Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica, José Luis Forte, Lourdes Esqueda... y puede que algún doble inesperado.

Música: Messer Chups - Dracula Hates Killer Icicles

El cine de terror no pasaba por su mejor momento en los años cincuenta. Había bajado su producción, perdido parte del interés del público y, si bien la década nos dio clásicos absolutos del género, ninguno inició una corriente renovadora. Hasta que llegó 1957. Fue en ese año cuando Europa tomó el relevo. Desde Italia, Riccardo Freda intentó actualizar el terror gótico con «Los vampiros». Desde Reino Unido, la mítica Hammer hizo su primera incursión en el horror con «La maldición de Frankenstein», dirigida por el gran Terence Fisher. La película de Freda fracasó, pero el éxito rotundo del nuevo Frankenstein abrió el camino. Un año después, la Hammer lanzaba su igualmente exitosa «Drácula». A la vez, en otros lugares del mundo, las historias de vampiros resucitaron del olvido. Y en Italia, «La máscara del demonio» (1960) triunfó allí donde había fracasado «Los vampiros». Dirigida por el genial Mario Bava (que fue director de fotografía y asumió en parte la dirección del filme de Freda), su tirón en las salas de Estados Unidos dio el pistoletazo de salida a décadas de esplendor del terror italiano. Entre las productoras del país transalpino y la Hammer, espectadores de todo el mundo asistieron a la edad de oro del vampirismo y el terror gótico.

En el podcast de EAM abrimos un nuevo especial pre-Hallowen zambulléndonos en esta época apasionante para cualquier aficionado al terror. Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica y José Luis Forte.

Música: Messer Chups - Dracula Hates Killer Icicles

Rumer Godden fue una escritora entre dos mundos. Aunque nació en Inglaterra, pasó la mitad de su vida en el subcontinente indio. Entre idas y vueltas al Reino Unido, se crio en Bengala, prosperó en Calcuta y pasó una temporada en Cachemira. La mayoría de su obra versa sobre esta dualidad. En «Narciso negro», unas monjas destinadas al Himalaya chocan con la cultura local, incapaces de comprenderla o alterarla. En «El río», una chiquilla británica —alter ego de la propia Godden— descubre el amor, la muerte y la complejidad de la vida en Bengala, lugar que habita pero al que no pertenece del todo.

Godden no es demasiado conocida en el ámbito hispánico. Pero sus obras han dado lugar a dos clásicos absolutos del cine. Michael Powell y Emeric Pressburger adaptaron fielmente «Narciso negro» en 1947. Cuatro años después, Jean Renoir reescribió —con Godden como coguionista— la historia de «El río» y firmó una de sus películas más recordadas.

En EAM podcast, nos acercamos al universo creativo de Godden comentando tanto los dos libros los dos filmes que inspiraron. Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica, José Luis Forte y Lourdes Esqueda.

Nos volvemos a asomar en este programa a uno de nuestros géneros favoritos del cine clásico: el "americana", dedicado a contar historias ambientadas en el mundo rural de Estados Unidos. Lo hacemos mediante dos ilustres representantes como «Estrellas en mi corona» (Jacques Tourneur, 1950) y «Matar a un ruiseñor» (Robert Mulligan, 1962), que comparten no pocos rasgos. Entre ellos, una narración de la infancia y el pueblo evocados desde la edad adulta, cargada de recuerdos emotivos, y una visión incisiva del racismo estructural de estas pequeñas comunidades.

Participan Miguel Muñoz Garnica, José Luis Forte y Lourdes Esqueda.

Música: Olivia Newton-John - Take Me Home Country Roads

Entre 1904 y 1925, el erudito medievalista M. R. James se dedicó a recopilar y publicar lo que hasta entonces había sido un pasatiempo: los cuentos de fantasmas que había escrito para leerlos a sus colegas en las noches de Navidad. Una tradición inglesa que, gracias al escritor, ha pasado a la posteridad. A menudo, James es considerado el mejor autor de historias espectrales que ha existido jamás.

Medio siglo después, la BBC recuperó la tradición y produjo entre 1971 y 1978 la serie "A Ghost Story for Christmas". Se grabó un episodio por año, destinado a emitirse la noche de Navidad. De los ocho episodios, los cinco primeros fueron adaptaciones de M. R. James. Sin contar con un precedente directo: la versión de 1968 de "Silba y acudiré" (uno de los cuentos más populares del autor), también producida por la BBC.

En este podcast repasamos esas seis adaptaciones del maestro James, teniendo en cuenta también los relatos originales. Un regalo para cualquiera que disfrute de una buena historia de fantasmas. Tras los micros, Miguel Muñoz Garnica, José Luis Forte y un invitado de lujo: David Bizarro, especialista en cultura pop y cine fantástico.

Volvemos a traer al podcast a la iniciativa Top FilmTuiter (que ya protagonizó el episodio 23): una comunidad de usuarios de Letterboxd y Twitter que se dedica a elaborar listas por votación, explorando y, a veces, dando nuevas formas a los cánones de las mejores películas de la historia. En la última edición, 99 participantes han elegido las mejores películas de la década de 1920.

Comentamos los resultados y las películas ganadoras con tres de los organizadores de Top FilmTuiter: Juan Javato, Paloma Dato y Guillermo Martínez. Conducen el podcast Miguel Muñoz Garnica y José Luis Forte.

ENLACES

- Listado de las mejores películas de los años veinte: https://letterboxd.com/topfilmtuiter/list/resultados-finales-top-filmtuiter-1920s-tft20s/

- Informe de Power BI con resultados enriquecidos y estadísticas: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDQ0NWYxZjUtOWU4MS00Njg1LWJlNzQtNDlhMmY1ZDBmMDQ5IiwidCI6ImQzZGU4YTZjLWUwYzQtNDZmNC04MjAxLWVhOWY1YmYwYzFjOSIsImMiOjl9

Entrevistamos a Jaime Puertas Castillo, director de «Historia de pastores» (2024). Tras tener su estreno mundial en Rotterdam, ha sido presentada en la 27ª edición del Festival de Málaga. La película cuenta la historia de una estudiante y dos pastores en el altiplano de Granada en el año 2027. Entre ovejas, ruinas y drones, los personajes se encuentran, se visitan y se conectan alrededor de la leyenda de un cortijo que aparece y desaparece

Entrevista realizada por Dani M. Lourtau.

Entrevistamos a Macu Machín, directora de «La hojarasca» (2024). Tras su paso por la Berlinale, la película ha sido presentada en la 27ª edición del Festival de Málaga. «La hojarasca», a caballo entre el documental y la ficción, está protagonizada por la familia real de la directora: sus dos tías y su madre.

Entrevista realizada por Dani M. Lourtau.

Recuperamos nuestra sección dedicada a las películas que cumplen 100 años de vida. Par un año tan repleto de obras maestras como 1924 hemos escogido una de las epopeyas que Fritz Lang rodó en su etapa muda en Alemania. La adaptación del cantar de gesta de "Los nibelungos", que en su primera parte sigue las aventuras del héroe Sigfrido y en su segunda parte la venganza de Brunilda, un ángel de la destrucción.

Participan en el podcast Miguel Muñoz Garnica y José Luis Forte.

Música: Messer Chups - «Tchaikovsky Beat»

Recorremos un camino hacia «Alien, el octavo pasajero» (Ridley Scott, 1979), hito generacional, creadora de un imaginario de referencia y un gran éxito en su combinación de ciencia ficción y terror. Para trazar este camino, analizamos, junto a la película protagonizada por Sigourney Weaver, dos de sus precedentes más citadas, de las que «Alien» toma varios elementos argumentales: «El terror del más allá» (It! The Terror from Beyond Space, Edward L. Cahn, 1958) y «Terror en el espacio» (Terrore nello spazio, Mario Bava, 1965).

Con Miguel Muñoz y Garnica y José Luis Forte.

Música: The Neanderthals - Space Oddity