文化長河-山川行

Subscribed: 14Played: 44

Subscribe

© Radio Television Hong Kong

Description

承接《文化長河》節目的探索精神,今次第三輯「山川行」系列繼續帶觀眾穿州過省兼上山下海。共十集的文化紀錄片集沿著江河和山川深入探索,尋找被遺忘和失落中的中華文明。

中國的歷史本就以江河為起點,若黃河、長江文明是華夏文化的腹地,分佈於中國各地的山巒嶺嶽便是其心臟。有水才能孕育文明,有土壤才能讓人們繁衍生息,山川之間其實承載了中華文化,中國所包含的各個民族在當中受滋養,互相吸納、融合,令人文精神得以存續和延展開去。而探看源於山、水之間的民族、文化,正是今輯節目的焦點。

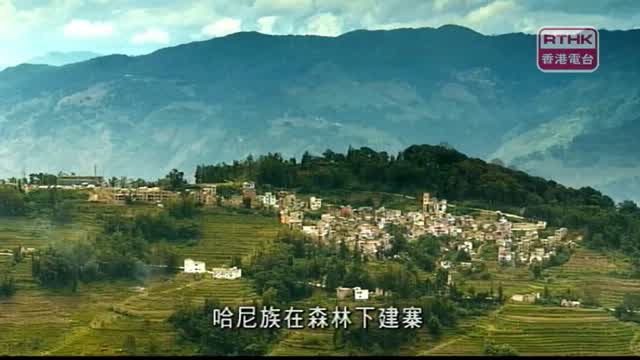

節目首集以中國的母親河為起點,前往聚居於青海循化縣、黃河上游岸邊的撒拉族,探看這些古代移民的生活。之後沿着山轉,再走到雲南元陽,親身體驗哈尼梯田之美及其融於自然的奧妙、紀錄哈尼族人的生活變化。然後,我們繼續走到鄰近中、緬邊界的怒江之上,探看傈僳族人溜索過河的絶技以及其基督教信仰的起源;又攀上河南太行山脈斷崖峭壁之上的郭亮村,行走險要的天梯和村民以血汗開鑿的絶壁長廊;之後,再走進隱於山西臨縣大山深處的窰洞,下海到福建沿海,了解傳统福船的建造技術及三都澳萬頃漁排上的生活,並追尋長江三峽支流神農溪中獨特而古老的行業──裸體縴夫所面臨的種種挑戰。藉此「身土不二」,以令觀眾體驗人類與環境兩者間的密切關係,並在珍惜水土資源上有所啓發。

旁白︰鍾景輝

公民教育委員會 聯合製作

歡迎登入節目特備網頁:http://rthk.hk/culturalheritage2012

節目於二O一二年三月三十一日起,逢星期六晚上2000-2030,無綫電視翡翠台播映。

中國的歷史本就以江河為起點,若黃河、長江文明是華夏文化的腹地,分佈於中國各地的山巒嶺嶽便是其心臟。有水才能孕育文明,有土壤才能讓人們繁衍生息,山川之間其實承載了中華文化,中國所包含的各個民族在當中受滋養,互相吸納、融合,令人文精神得以存續和延展開去。而探看源於山、水之間的民族、文化,正是今輯節目的焦點。

節目首集以中國的母親河為起點,前往聚居於青海循化縣、黃河上游岸邊的撒拉族,探看這些古代移民的生活。之後沿着山轉,再走到雲南元陽,親身體驗哈尼梯田之美及其融於自然的奧妙、紀錄哈尼族人的生活變化。然後,我們繼續走到鄰近中、緬邊界的怒江之上,探看傈僳族人溜索過河的絶技以及其基督教信仰的起源;又攀上河南太行山脈斷崖峭壁之上的郭亮村,行走險要的天梯和村民以血汗開鑿的絶壁長廊;之後,再走進隱於山西臨縣大山深處的窰洞,下海到福建沿海,了解傳统福船的建造技術及三都澳萬頃漁排上的生活,並追尋長江三峽支流神農溪中獨特而古老的行業──裸體縴夫所面臨的種種挑戰。藉此「身土不二」,以令觀眾體驗人類與環境兩者間的密切關係,並在珍惜水土資源上有所啓發。

旁白︰鍾景輝

公民教育委員會 聯合製作

歡迎登入節目特備網頁:http://rthk.hk/culturalheritage2012

節目於二O一二年三月三十一日起,逢星期六晚上2000-2030,無綫電視翡翠台播映。

10 Episodes

Reverse