Discover Aparici en Órbita

Aparici en Órbita

194 Episodes

Reverse

Hoy el mundo de la física está de fiesta debido al cumpleaños de la física cuántica. Un 29 de julio de 1925, hace hoy justo 100 años, Werner Heisenberg publicaba el artículo científico que se considera el inaugurador de esta noticia. Aparici aprovecha este aniversario para explicarnos qué es un cuanto en la física, porque funcionan a saltos y como Heisenberg pudo comprenderlos.

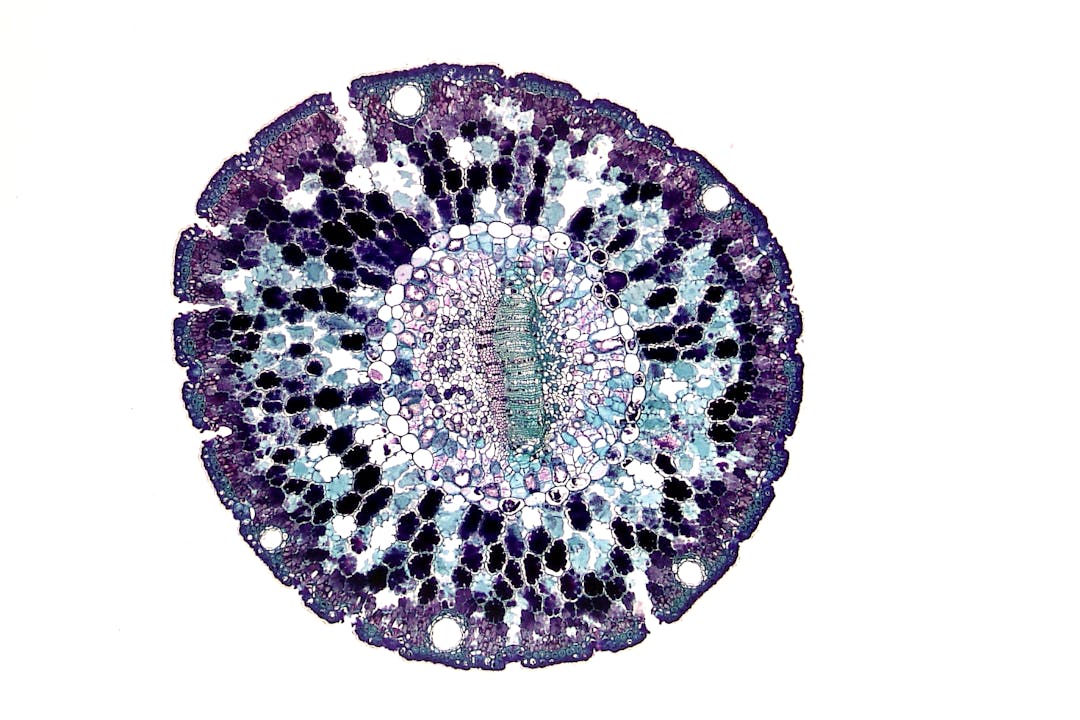

Con Alberto Aparici hablamos de la metamorfosis de los insectos y sobre las tres maneras diferentes que tienen estos animales de hacerse adultos. Los insectos son un grupo muy antiguo, mucho más que los mamíferos, y sus estrategias de crecimiento reflejan de dónde venían y cómo han cambiado por el camino. Entender el crecimiento de los insectos es entender su propia historia.

Con Alberto Aparici hacemos un repaso por algunos momentos poco afortunados de la historia de la ciencia. Viajamos al año 1834, a la costa sur de Argentina, en la Patagonia, a donde Darwin fue para encontrar y catalogar nuevas especies. En concreto, conocemos la anécdota de cuando Darwin se comió -de forma literal- su propio descubrimiento: el ñandú petiso, una especie no catalogada. También hablamos de la mala suerte del astrónomo francés Guillaume Le Gentil, que se perdió en dos ocasiones el acontecimiento científico del siglo: los tránsitos de Venus.

Alberto Aparici nos propone que miremos con otros ojos a las plantas. "Yo soy muy plantófilo, creo que se habla poco de plantas y que son una auténtica pasada. Seres muy inteligentes y muy desconocidos. Hablamos de la fotosíntesis, que todos estudiamos en la escuela. Y solemos hablar de ella así: 'la' fotosíntesis", nos cuenta.

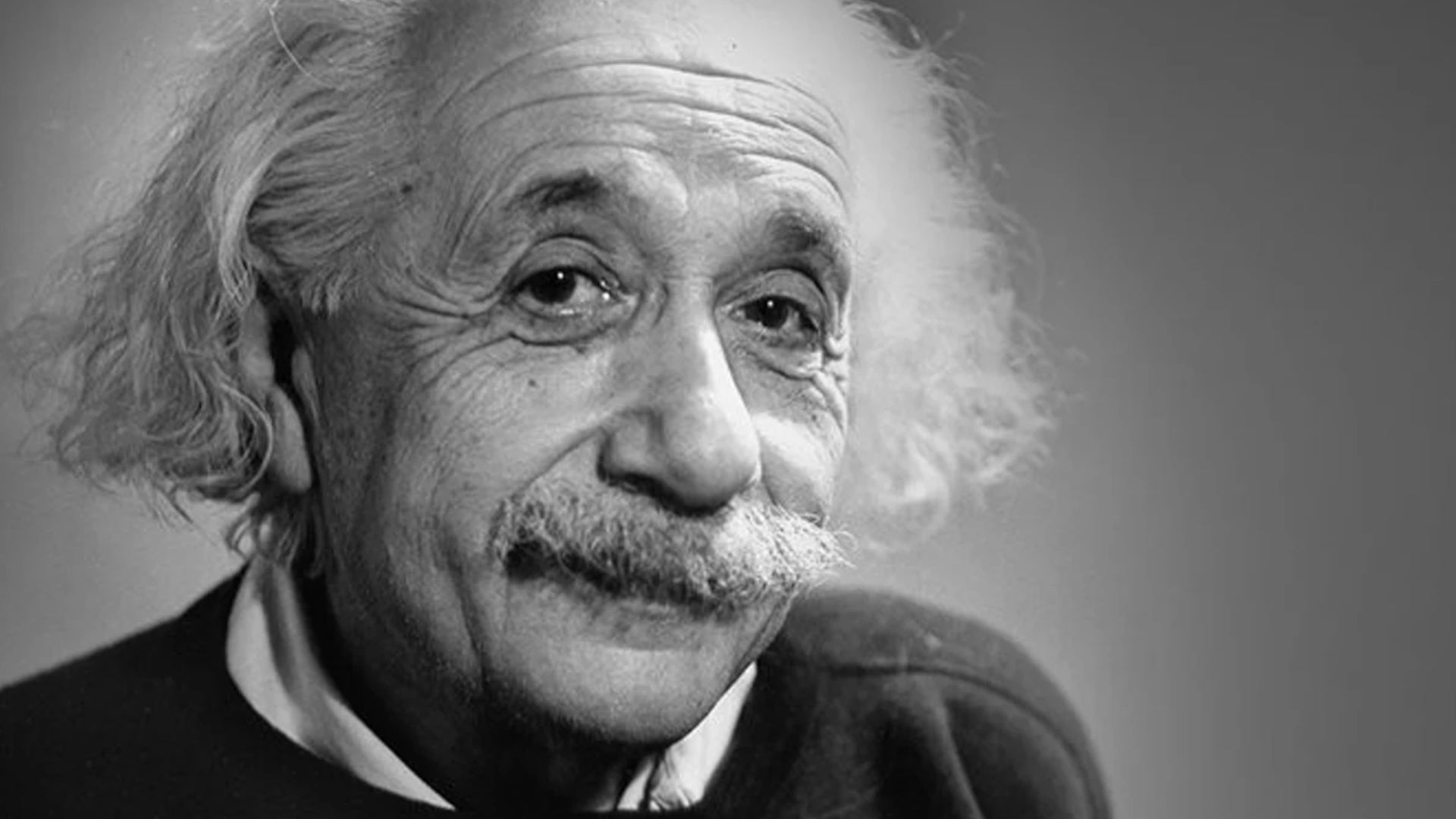

Para terminar la temporada escogemos a los representantes olímpicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas. Alberto Aparici y nuestro matemático Santi García Cremades forman parte del jurado científico, mientras que Begoña Gómez y Jorge Abad son los jueces 'populares'. ¿A quién elegiríamos como máximo representante de cada disciplina? Escogemos entre Isaac Newton y Albert Einstein como candidatos de Física, Antoine Lavoisier y Linus Pauling como candidatos de Química, Charles Darwin y Francis Crick como candidatos de Biología y Leonhard Euler y Carl Friedrich Gauss como candidatos de Matemáticas.

El análisis publicado recientemente de un hueso del oído interno excavado en el yacimiento arqueológico de la Cova Negra de Xàtiva ha dado pie a un fascinante hallazgo: los restos pertenecieron a una niña neandertal de 6 años que contó con el apoyo de su grupo familiar. Por esa razón, hablamos con Alberto Aparici y con Valentín Villaverde, profesor en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y autor del libro "La mirada neandertal" sobre la humanidad que existía en esta época histórica.

Las grandes extinciones del planeta han sido muy silenciosas. Los que las vivieron en primera persona no se daban cuenta de un fenómeno que sucedía a su alrededor, pero muy lentamente. Actualmente estamos en medio de una gran extinción. No ha caído ningún meteorito, no vemos el caos a nuestro alrededor, pero si medimos con detenimiento cuántas especies se han extinguido en los últimos 500 años y cómo afecta cada especie perdida a las que viven con ella, veremos que el "edificio ecológico" de la Tierra está cayéndose a pedazos. De esto hablamos con Rodolfo Dirzo, ecólogo y ganador junto a Gerardo Ceballos del Premio Fronteras del Conocimiento en Ecología y Biología por demostrar que la cantidad de extinciones que están ocurriendo en época histórica no son normales y que podemos estar en medio de la sexta extinción.

Ser de letras o ser de ciencias es una dicotomía errónea. En general, los seres humanos somos de cultura, de generosidad y de inquietud. Alberto Aparici invita al bioquímico, divulgador científico e investigador Carlos Biones para presentar su último libro 'A bordo de tu curiosidad'. La ciencia, las humanidades y las artes se unen para crear este libro de divulgación científica, una guía a los lectores por el laberinto de la ciencia a través de científicos, escritores, poetas o pintores. En definitiva, personas que tienen que ver con lo que realmente trata el libro: la curiosidad.

Un salto evolutivo es una nueva función, un nuevo rasgo, que aparece en el transcurso de la evolución, y puede aparecer de forma muy rápida o ser el resultado de muchos pequeños cambios. El bipedismo, la invención del vuelo o la colonización de la tierra por los animales, son algunos ejemplos de ello, pero todos han ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Con Alberto Aparici descubrimos un salto evolutivo que ocurrió una sola vez y cambió la historia de la vida para siempre: el nacimiento de la célula compleja. Hablamos de las células eucariotas -como las humanas- y las células procariotas -como las de las bacterias-, y del "eslabón perdido" del salto evolutivo entre estos dos tipos de células. Una conversación a la que invitamos a Daniel Tamarit, biólogo evolutivo, especialista en bacterias y arqueas y profesor en la Universidad de Utrecht; un arqueólogo de las células.

Hacemos un ejercicio de fusión de la ciencia y la música con motivo de la celebración de un evento especial en Valencia: una confluencia de físicos y músicos. Cinco estudiantes de composición se atrevieron a escribir sus obras basándose en conceptos de la física cuántica, y ayer pudimos escuchar el estreno de las cinco obras en el Museo de las Ciencias. Con Alberto Aparici, el físico Carlos Navarrete, y dos de los compositores, Clara Sempere y Quim Méndez hablamos de la unión de la física cuántica con la música y las ventajas que tienen los músicos a la hora de entender la física cuántica.

A la ciencia le falta ese trabajo "de calle", de que la gente la conozca lo suficiente como para poder decir algo de ella. Entonces, será una parte más de la cultura. Precisamente para ello existe un libro que no es de física ni de biología. Es un libro sobre las obras maestras de la física, la química, la biología… En él encontramos el equivalente de 'Las meninas' en las matemáticas; el equivalente de la 'Novena sinfonía' en geología. Las obras que no deberíamos perdernos y que han sido la referencia, la estrella polar de los diversos campos de la ciencia. El libro se llama 'El canon oculto', y su autor, José Manuel Sánchez Ron -físico, historiador de la ciencia y miembro de la RAE- nos acompaña junto a Alberto Aparici. Con ellos charlamos de la importancia del conocimiento científico y de cómo la ciencia nos ayuda a ir más allá de nosotros mismos.

Con Alberto Aparici desgranamos la popularísima serie de ciencia-ficción 'El problema de los tres cuerpos', una serie que no tiene mucho que ver con el ser, la existencia y la realidad (la metafísica), pero sí con las distancias, la materia y el movimiento (la física). A raíz de este estreno, analizamos los elementos de la física que aparecen en la serie; aciertos y errores de planteamiento que tienen como punto de partida el problema de los tres cuerpos, una cuestión legendaria en física (y que da nombre a la serie). ¿En qué consiste este problema? ¿Qué son los "sistemas caóticos" y en qué se diferencian con los "sistemas estables"? ¿Se conoce algún ejemplo de sistema de tres estrellas en nuestro universo? ¿El sistema solar cómo sería?

Alberto Aparici nos cuenta que se cumplen 200 años de la descripción del primer dinosaurio, Megalosaurus. Contamos su historia con Daniel Vidal, paleontólogo en la Universidad de Chicago.

Existe una luna en el universo que es el doble de grande que la nuestra y está cubierta por una atmósfera más densa que la de la Tierra. Una luna con temperaturas muy muy bajas, donde llueve metano mezclado con etano y donde hay islas "mágicas" que aparecen y desaparecen. Se trata de Titán, la luna de Saturno. Y hasta allí viajamos con Alberto Aparici y Ricardo Hueso, astrofísico de la Universidad del País Vasco, experto en atmósferas de otros planetas y amigo del programa, para conocer qué son esas islas que aparecen en Titán y, al tiempo, se esfuman. ¿Qué es lo que denominamos como 'nieve sucia'? ¿Cómo llueve en Titán? ¿Cómo son los mares y lagos de esta luna?

Con Alberto Aparici viajamos a la prehistoria de la radio, para conocer la historia de los otros padres de la radio, dos personas sin las cuales ni siquiera habría existido la idea de construir un aparato de radio: James Clerk Maxwell y Heinrich Hertz. ¿Cuál fue el experimento de Hertz para poner en práctica lo que eran únicamente ideas en la cabeza de Maxwell? ¿Qué son las ondas electromagnéticas y cómo funcionan? Con todo esto, acabamos hablando de la relación entre nuestras cocinas de inducción y los principios físicos de las ondas de radio, y de las ondas de radio que existen en la naturaleza.

¿Qué pensarán de nosotros los humanos del futuro? Imaginamos un futuro en que la mayor parte de la información de principios del siglo XIX se ha perdido, algo que nos ocurre a nosotros cuando miramos al pasado; que observamos los detalles, pero nos falta el contexto. La ciencia no puede contarnos la historia, esto es trabajo de los historiadores. Pero la ciencia sí puede decirnos qué estaba pasando en los alrededores de esos hechos históricos. Y con ese contexto, a veces, las piezas encajan mucho mejor. Esto ocurre, por ejemplo, con la primera aparición de la peste en el año 541 en Egipto, y explica cómo los árabes conquistaron la península ibérica en apenas unos años. De esto hablamos con José Soto Chica, historiador e investigador en el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. ¿Qué indicadores señalan que a principios del siglo VIII la península ibérica vivió un periodo duro de sequía? ¿Cómo influyó esto en la penetración de los ejércitos musulmanes? ¿En el norte de África no había sequía también? Y entonces, ¿cómo eran tan poderosos esos ejércitos?

La primera observación registrada de una galaxia ocurrió en 964 por el astrónomo persa Abderramán al-Sufi, quien observó en la constelación de Andrómeda "una pequeña nube". Esas "nubes" fueron "galaxias" tras el descubrimiento de Edwin Hubble de varias estrellas individuales en esa galaxia de Andrómeda. Durante años se creyó que una galaxia siempre estaba formada por un gran conjunto de estrellas, pero la cosa ha cambiado. En el siglo XXI las estrellas son un componente habitual, pero no esencial de las galaxias. Desde hace 25 años los científicos están empezando a descubrir "islas" de otro tipo: grandes nubes de gas, como cualquier galaxia, pero tienen muy pocas estrellas, así que son nubes muy oscuras. De estas galaxias oscuras hablamos con Alberto Aparici y Nacho Trujillo, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Universidad de La Laguna.

Con Alberto Aparici descubrimos cómo los renos pueden dormir mientras rumian. La clave está en que estos animales pueden estar en un estado de 'pseudosueño', algo que se ha descubierto haciendo un encefalograma a los renos y que se ha publicado en un artículo de la revista científica 'Current Biology'. ¿Cómo comen los animales rumiantes? ¿Por qué los renos han desarrollado esta capacidad? ¿Cuánto sabemos del sueño de los animales y hasta qué punto se parece al nuestro?

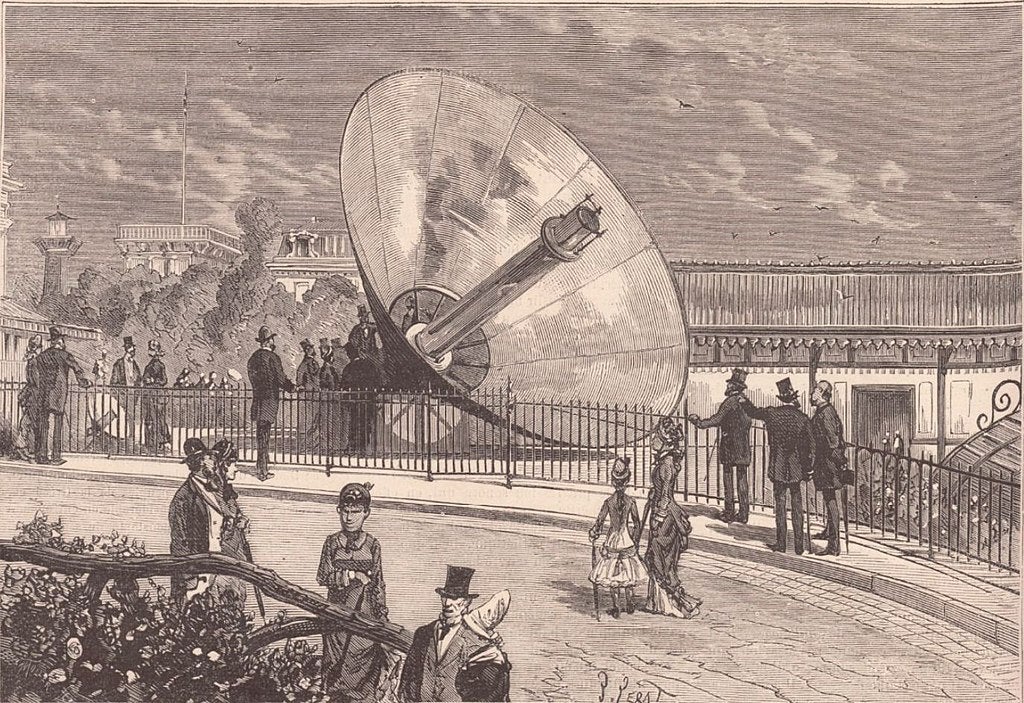

Con Alberto Aparici viajamos hasta una época que se asocia mucho a la Navidad: el siglo XIX de las fábricas, del carbón y de las máquinas que estaban cambiando el mundo. A propósito del libro 'El inventor', del escritor francés Miguel Bonnefoy, conocemos la historia real del matemático e ingeniero Augustin Mouchot. ¿Qué inventos ideó Mouchot? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cómo mezcló el sol, el agua y la geometría?

Con Alberto Aparici viajamos a un mundo muy diferente al actual, en el que había insectos gigantes y malas hierbas de 50 metros de altura. Son las selvas húmedas del periodo Carbonífero, hace 325 millones de años, los bosques que más drásticamente han cambiado la cara del planeta y marcaron un antes y un después.