Discover FM79.7MHz京都三条ラジオカフェ - FM79.7MHz京都三条ラジオカフェ:放送

FM79.7MHz京都三条ラジオカフェ - FM79.7MHz京都三条ラジオカフェ:放送

32 Episodes

Reverse

10月イベント企画が盛りだくさん!

寺町二条を中心に活動をしているジュニアリーダーズクラブのメンバーが、今年もハロウィンイベントを行うということで紹介しにくてくれました。

誰でも参加できるというこの催しは、参加者全員に楽しんでもらおうとメンバーの創意工夫が凝らされています。

どんな催しなのか、今井翔恵一さん、陶山諒太さん、黒川真裕さんが紹介してくれていますので、

聞きくださ

福島原発の処理汚染水の海洋放出は1回だけではありません。この後、どれくらい続けていかなければならないのか、わからないのです。

そもそも海洋放出ではない、もっと違った選択があることを原子力市民委員会では訴え続けているそうです。しかし、頑なに海洋放出ありきで話が出来上がりました。

一方、アメリカで廃炉になった原発に溜められていたトリチウム水を一旦はハドソン川に流そうと決まったらしいのですが

福島第一原発から発生している汚染水は増え続けています。冷却するために使った水だけでなく地下水が流れ込んでいるため減らすことが難しいのです。そもそも、汚染水は発生し続けていることを私たちは忘れてはいけません。

また、野村農水大臣が海洋放出しているアルプス処理した水を「汚染水」と発言してメディアも世間もざわつきました。でも、世界では「汚染水」「放射能汚染された水」というような表現をメディアなどで

福島第一原発の原子炉内の冷却機能が失われた炉心で、高温になった核燃料が周囲にある部品や構造物を巻き込みながら原子炉格納容器の底などに溶け落ちたデブリの冷却のために使われた水と、地下を流れる水が、壊れた格納容器内に流れ込み発生している大量の汚染水。これらはずっと発生し続けていますが、これまでは容器に貯められ保管されきました。

この汚染水を、ALPS(多核種除去設備)を使って処理し、海洋放出する

10月にハロウィンのイベントに参加したいと考える人もいるかもしれませんね。これまで自由に外で遊べなかった期間が長かっただけに、楽しみにしている人も多いでしょうね。

一方、このようなイベントでいつも問題になるのは「容器包装ごみ」や「食べ物ごみ」です。お祭り騒ぎが終わった後、まちの中にはペットボトルや食べ物のごみが散乱してたり、ごみがたくさん落ちていたりします。

今回、ゲストで来てくれたジ

あっという間に9月も後半に入りましたね。秋は色々なイベントが開催される時期でもありますが、今週と来週の2回にわたって、秋のイベントと環境への取り組みを上手に組み合わせたジュニアリーダーズクラブの催しを紹介します。

ジュニアリーダーズクラブとはどんな人たちがいるのか、何をする人たちなのかもあわせて話しながら、

10月29日(土)に京都市役所周辺で開催される「ハロウィンチャ

アントレプレナーシップ開発センター

★ジュニアリーダーズクラブの活動と今週末開催のウィンターフェスティバル★

以前にもご紹介したことのある「ジュニアリーダーズクラブ」。小学5年生から中学生のメンバーが寺町通商店街を拠点に、社会や地域の課題を解決しようと活動しています。

今回は、メンバーで考案したという「アニマーサルパズル」の紹介と、今週末1月29日(土)にジュニアリーダーズク

認定・特定非営利活動法人ミタイ・ミタクニャイ子ども基金

バイオマス・トイレプロジェクト/クライドファンディングで応援を!

ミタイ、ミタクニャイという単語の意味は、南米パラグアイの先住民族の言葉でグアラニ語で、男の子、女の子という意味を持つそうです。

今週も横浜国立大学教授で(特活)ミタイ・ミタクニャイ子ども基金理事長の藤掛洋子先生、パラグアイバイオトイレプロジェクト担当でインターンの江藤

認定・特定非営利活動法人ミタイ・ミタクニャイ子ども基金バイオトイレプロジェクト

今回はミタイ・ミタクニャイ子ども基金にZOOMを繋いでお話をお聞きしました。

ミタイ、ミタクニャイとは、南米パラグアイの先住民族の言葉グアラニ語で、「ミタイ=男の子」「ミタクニャイ=女の子」という意味だそうです。

お話をお聞きした横浜国立大学教授で(特活)ミタイ・ミタクニャイ子ども基金理事長の藤掛洋子先生は、

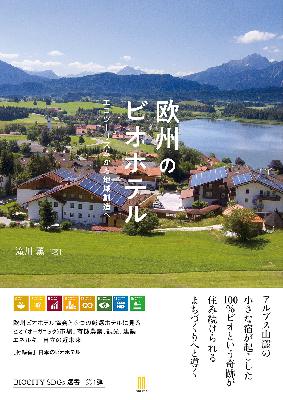

欧州のビオホテル〜エコツーリズムから地域創造へ出版:株式会社ブックエンド

ビオホテルの魅力について今週もお話を伺っています。

ビオホテルが地域に与える影響、最も大きいのは有機農業だとゲストの滝川薫さんは話されます。ビオホテルがあることで地域の有機農家を応援できるからです。

欧州のビオホテルは一件あたり年間平均で1600万円も有機農産物を購入しているそうです。全てが地域から調達できるわ

スイス在住のジャーナリスト滝川薫さんがゲストです。

滝川さんは、環境市民がドイツなどに調査視察に行ったときに現地のコーディネートや通訳としてお世話になっている方です。

今回、「欧州のビオホテル〜エコツーリズムから地域創造へ」という本を株式会社ブックエンドから出版されたのですが、美し風景の写真とビオホテルの写真がふんだんに使われていて、見るだけでも楽しい本です。また写真だけでなく

食べものから学ぶ世界史〜人も自然も壊さない経済とは?出版:岩波ジュニア新書

平賀さんは「美味しくない食べものの研究をしています」と自己紹介されることもあるそうです。もともと飢餓問題に関心があり何とかしたいと思ったことから、自らで農にも取り組んでいたそうです。

その後、イギリスのロンドン市立大学の食糧政策センターで「食べ物を取り囲む社会経済」を学んだそうですが、センターは食べ物を切り

「食べものから学ぶ世界史〜人も自然もかわさなお経済とは?〜」という本を書かれた平賀緑さんをゲストに迎えてお話をお聞きしました。

この本のタイトルにも興味を惹かれますが、わかりやすく書かれている内容にも興味津々。これを読むと世界の経済と食べものの結びつきがよくわかります。突き詰めていくと、食を通じて資本主義を分析しようとされたということなんです。

「えっ?そういうことだったのかぁ〜」が連

人間と動物が対等に幸せに共生できる社会をつくりたいと活動しているメンバーは、現在、保護犬や保護猫のためにブランケットやタオルを集めたり、保護動物についての情報発信や動物保護団体との交流の様子もSNSで紹介しているそうです。

日本でも最近は動物ウェルフェアについての方針を定める企業も少しずつ増えているようですが、そんな企業の一つである「味の素」のスープを学校内で販売し、その売り上げを動物団体に

環境市民では、ノートルダム女学院中学高等学校の高校生グローバル英語コースのグローバルワークショップの授業サポートを行っています。

SDGsを自分たちの身近なこととして捉え、目標を達成するために自分たちでできることを実際に活動として実践しています。

今回は、ノートルダム女学院中学高等学校、高校3年生の「Allforわん」のメンバーが2週に渡ってグループの活動について紹介してくれます。

「知井の新幹線問題を考える有志の会」代表の長野さんに北陸新幹線問題について4回連続でお話を伺っています。

最終回では「自治」という視点から北陸新幹線問題について考えます。

自治意識というものは、どのようにして芽生えるものなのでしょうか?

30世帯程度の集落で暮らす長野さん。その暮らしに対して、都市部では面倒なことは全て行政がサービスとして提供してくれるため、自分たちで考えるという

「知井の新幹線問題を考える有志の会」代表の長野さんに北陸新幹線問題について4回連続でお話を伺っています。

第3回目の今回は、里山の暮らしという視点から北陸新幹線事業について考えはじめます。

地域の存続をかけて移住促進に取り組む地域も多い中、コロナの影響も受けて、自然豊かな地域へ移住する人も増えていますね。

化石燃料へ依存した社会から、山の恵みといったバイオマスから様々な素材やエネ