Discover Hast du Alles?

Hast du Alles?

25 Episodes

Reverse

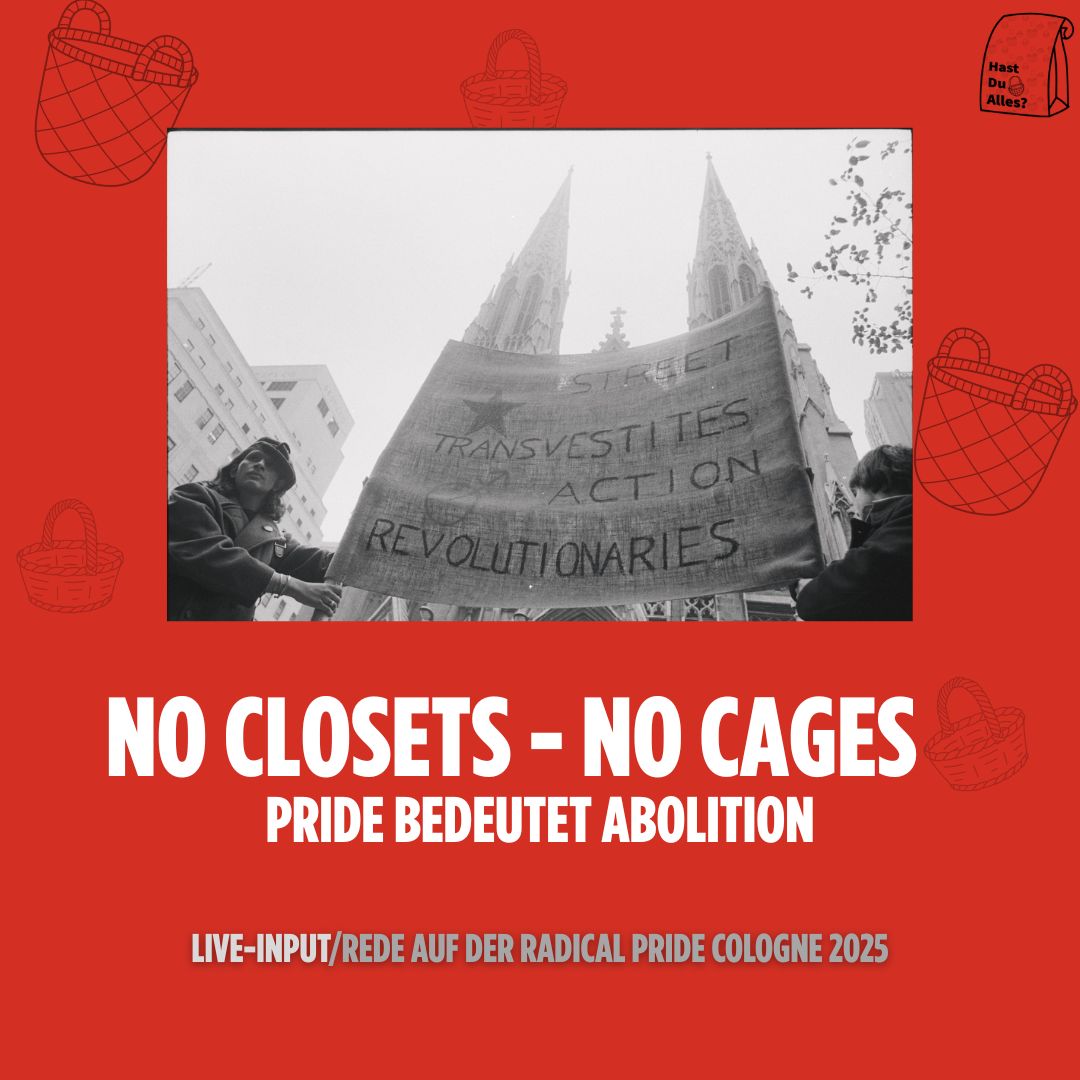

Die Geschichte von PRIDE geht weiter zurück, als die Riots in der Christopher Street. Radikale, queere Menschen haben aufbegehrt, sich langfristig organisiert und gleichzeitig wurde immer wieder von liberalen Queers versucht sie aus den Movements, die sie aufgebaut haben, zu verdrängen.

PRIDE ist die Geschichte des Widerstands gegen gesellschaftliche Normen. Nicht nur die Normen der Geschlechter, Liebe, Sexualität, sondern auch die Normen der Verdrängung, Polizeipraxis, der Kriege, der Käfige und des Kapitalismus. Der „Closet“ ist ein Ort, an dem Queere Teile von Identitäten isoliert werden. Gefängnisse, Grenzen und Lager sind Orte, an denen Menschen in der Vollständigkeit isoliert werden. Wir können nicht gegen Teile davon kämpfen und andere ignorieren. PRIDE bedeutet die Abolition aller Käfige und Grenzen.

Wir haben am 15.03, dem internationalen Tag gegen Polizeigewalt mit Aktivist*innen in Mannheim gesprochen, die sich gegen Polizeigewalt einsetzen. Ihr bekommt einen Einblick in Fälle der letzten Jahre, bei denen Menschen in Mannheim durch die Polizei schikaniert, angegriffen und/oder getötet wurden. Vor allem geht es um die Arbeit, die die Aktivist*innen vor Ort machen, um die Gewalt einzuordnen, aufzuarbeiten und daran zu arbeiten, dass sie unmöglich wird.

Ein herzliches Dank an die Initiative 2.Mai, das Antidiskriminierungsbüro Mannheim, respekt*land und die alte Feuerwache Mannheim für das ermöglichen des Podcasts.

Wenn ihr könnt, bitte spendet an die Initiative 2.Mai, um Prozesskosten zu decken. Ihr findet die Bankverbidnung auf der Startseite unter initiative-2mai.de .

Dieser Podcast wäre ohne das In-Haus in Köln nicht möglich. Wenn ihr aus irgendeiner Folge hier lernen konntet oder jemals vom Inhaus mit Räumen, Finanzen, Technik, Foto-Doku, Beratung oder oder bekommen habt, bitte spendet auch hier. Alles dazu findet ihr direkt auf der Startseite: ihaus.org.

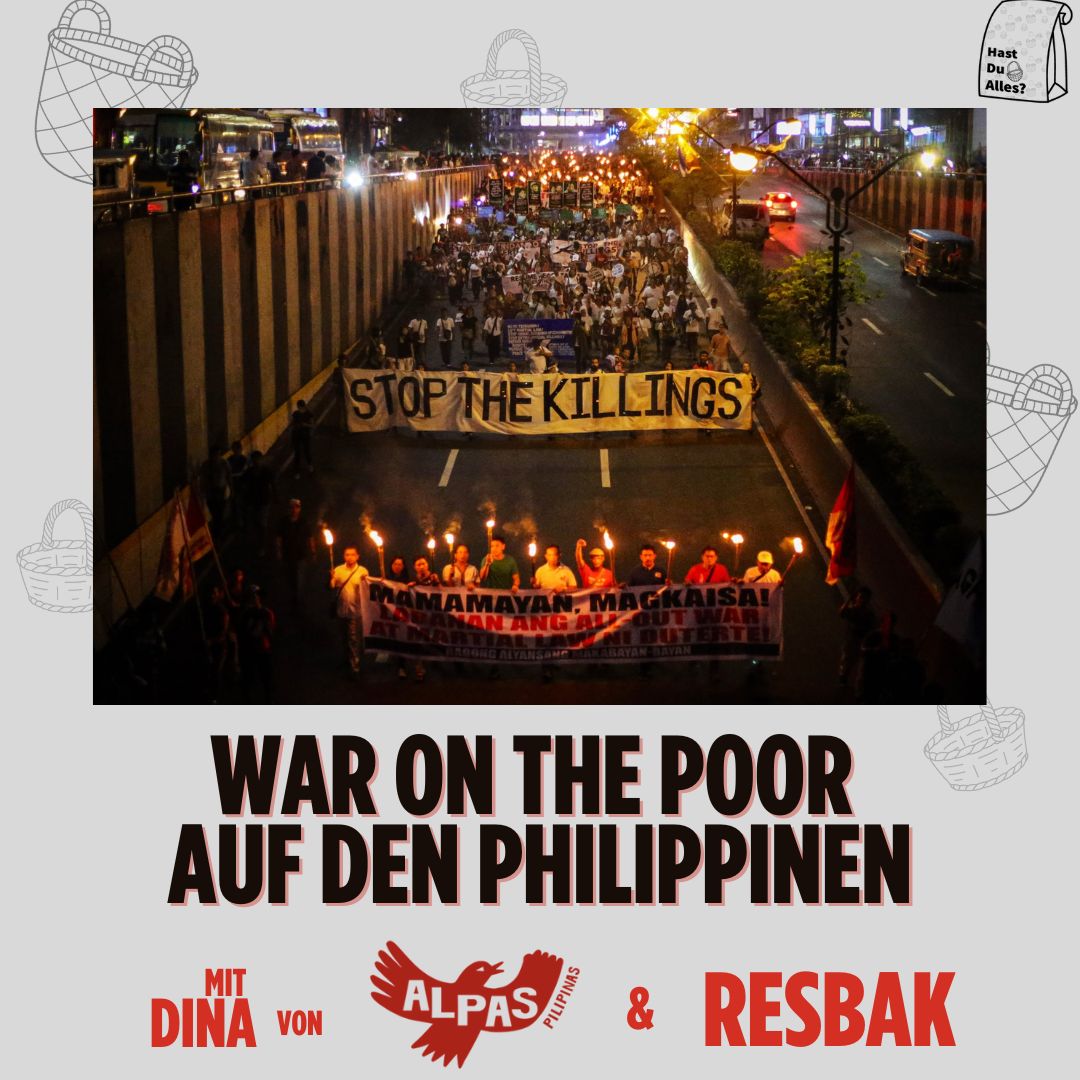

In dieser Folge spricht Dina von ALPAS Pilipinas und RESBAK über den sogenannten „War on Drugs“ auf den Philippinen, der in Wahrheit in Krieg gegen die Armen war. Dina gibt zur Orientierung eine kleine Einführung in den philippinischen Kontext, die Kolonialgeschichte und die damit verbundene Entstehung der Polizei, die maßgeblich mit an dem War on Drugs beteiligt war.

Cover Photo by Raffy Lerma

Im dritten Teil der Serie Love and Rage sprechen Şeyda und Cuso über die Zusammenhänge zwischen Abolitionismus und Feminismus. Sie üben Kritik an Formen des Feminismus, die auf Strafe, Aufrüstung, Militarisierung, Abschottung und Einsperrung abzielen. Von der sogenannten feministischen Außenpolitik, die Angriffe wie die Bombardierung von Rojava unterstützt, während sie „Jin, Jiyan, Azadî“ ruft, über die Forderung nach mehr Frauen in der Bundeswehr bis hin zur Erhöhung der Polizeipräsenz, um vermeintlich vor Übergriffen zu schützen: Es braucht abolitionistische Perspektiven, um keine weitere (staatliche) Gewalt zu produzieren.

Referenzen u.a.

- Daniel Loick und Vanessa E. Thompson: Abolitionismus Reader

- Sarah Lamble: Zehn Gründe dafür, den gefängnisindustriellen Komplex durch queere/trans Analysen und Aktionen zu demontieren

- Susan Stryker: Transgender History

- Sophie Lewis: Abolish the Family

- Silke van Dyk und Tine Haubner: Community Kapitalismus

- „Community-Kapitalismus“ von Silke van Dyk und Tine Haubner

Şeyda und Cuso sprechen gemeinsam wie Trauer, Wut, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit uns dabei Helfen die Ursachen von Krisen grundsätzlich in Frage zu stellen.

Beim gemeinsamen Nachdenken beziehen sie sich auf Arbeiten u.a. von Antonio Gramsci, Octavia Butler, Abdaljawad Omar, Judith Butler und Daniel Loick.

Kommt zum nächsten Teil am 08.11. im Oya Köln :)

Immer mehr Menschen wollen sich aktiv in Politik einbringen und Alternativen zum jetzigen System aufbauen und innerhalb des Systems konkret Dinge verändern und abschaffen. Gerade nach den Love and Rage Veranstaltungen fragen uns Menschen, wie sie aktiv werden können.

Diese Folge ist ein kleiner Guide angelehnt an Margaret Killjoys Guide for New Activists: https://margaretkilljoy.substack.com/p/a-short-and-incomplete-guide-for

Auch dazu: Intervention — “Policing Palestine Solidarity: Moral Urban Panics and Authoritarian Specters in Germany”

Vanessa E. Thompson and Pinar Tuzcu, https://antipodeonline.org/2024/05/15/policing-palestine-solidarity/

The German Question with Emily Dische Becker

https://open.spotify.com/episode/6EdMfbyf5f1m1ja9tFSKzs?si=e150d015dfa64a25

Eine politische Auseinandersetzung mit Liebe muss die gegenwärtige Gesellschaftsordnung kritisieren und Alternativen diskutieren. Ein Beispiel: sozialistische Praktiken und Konzeptionen.

Şeyda und Cuso diskutierten 18.04.2024 Ansätze der Genoss*innenschaft und revolutionären Liebe u.a. von Alexandra Kollontai und Joy James im Kulturbunker Köln. Der erst Teil der Reihe Love & Rage.

Nächster Teil: 07.07.2024 um 19:00h in der Pflanzstelle Köln Kalk.

In dieser kurzen Folge geht es darum, dass Cuso’s Problem mit Karneval nicht so sehr die Jeck*innen selbst sind, sondern das Problem eine Welt zu sein scheint, in der es Karneval braucht. Eine Welt, in der breite Kritik an Politik, Ausbeutung und Herrschaft nur als Spektakel inszeniert werden kann; in der Verkleidung, Spiel, Spaß, Rausch und Kollektivität im Alltag nur restriktiv Raum bekommen, sodass sie im Exzess und Meist auf den Rücken marginalisierter Gruppen nachgeholt werden.

In dieser kurzen Folge spricht Cuso auch mit Lisa, Fadi und Jonas aus dem Inhaus über ihre Perspektiven zu Karneval und was sie für Erfahrungen in Köln machen. Denn Cuso hat mal erfolglos versucht Karneval für sich zu entdecken und will eigentlich nur raus aus Köln, sobald es losgeht. Über dem ganzen schwebt die Frage wieso eine Welt ohne Karneval und eine Welt, in der jeden Tag Karneval ist, vielleicht sehr nah beieinander liegen würden.

Im zweiten Teil der Doppelfolge sprechen Toni und Luca über Alternativen zum kommerziellen CSD. Das beinhaltet klar zu benennen, wieso die Kommerzialisierung von Großveranstaltungen zu Pride nicht mit trans* und Queer Liberation einhergehen kann und wer unbedingt von den deutschen CSDs verschwinden muss. Gleichzeitig besprechen wir auch die bereits stattfindende abolitionistische Solidarität, die Qt* Gruppen schon heute in einer Praxis leben. Dabei geht es unter anderem um Strukturen, die sich nach dem tödlichen Angriff auf Malte in Münster gebildet haben und um transformative Gerechtigkeit im "kleinen", unmittelbaren und im Großen Sinne.

In diesem ersten Teil der Doppelfolge spricht Alexia über ihre Erfahrungen als trans*Frau im Knast und über ihre Arbeit für die Rechte der Menschen hinter Gittern. Das beinhaltet nicht nur die Solidarität mit inhaftierten trans* Personen. Alexia spricht von Strategien, die sowohl die konkreten Lebensbedingungen von Menschen in Gefängnissen verbessern, als auch über die Notwendigkeit Gefängnisse als solche abzuschaffen. Sie legt dabei Finger in die Wunden sozialer Bewegungen, wenn es um vermeintliche Errungenschaften und Lobbyarbeit im Namen von trans* Personen geht, die die marginalisiertesten oft nicht mitbedenken.

Danke, Alexia!

In this episode, Cathy from Gabriela Philippines speaks about how struggles for feminist liberation in the Philippines are connected to struggles in Germany. After a brief introduction to Gabriela's work as an organization, we discuss the power of working with a basis of communal connection when you want to organize people and the importance of a material analysis that sees gendered violence against ALL marginalized genders as constitutive for capitalism.

Thank you Cathy!

Zugänge zu Communities scheinen immer niedrigschwelliger zu werden und damit wird meistens die Arbeit gegen Rassismus gleichgesetzt. Sandra Karangwa regt dazu an zu reflektieren welche Aspekte davon wirklich befreiend sein könnten und was es brauchen würde, um konsequent antirassistische Kämpfe zu führen und eine effektive rassismukritische Praxis zu etablieren. Im Kern geht es darum, dass die Sehnsucht nach Zugehörigkeit leicht auf falschen Konstruktionen des Kolonialismus aufbauen kann.

Gemeinsam sprechen wir über die Rolle von nationalen Zugehörigkeiten, Internationalismus und darüber, wieso es kein Empowerment in kolonialen Hallen geben kann. Sandra thematisiert dabei ihre eigenen biografischen Bezüge ohne sie nur als individuelle Perspektive zu verstehen, sondern sie lässt uns an ihren Erfahrungen teilhaben und ordnet sie in rassistische Verhältnisse und Widerstandskämpfe ein.

Danke Sandra

In dieser Folge spricht Thomas über die Auseinandersetzungen mit Trauma und die Rolle, die Verletzungen dabei spielen, wie wir uns zur Welt, zu uns selbst und zueinander in Beziehung setzen. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie die Auseinandersetzung mit Spielen immer auch eine Auseinandersetzung mit Körpern ist und über die gesellschaftliche Konstruktion von Krankheitsbildern, die vor allem vor dem Hintergrund einer Verwertungslogik verstanden werden können. Wir reflektieren wie wichtig es ist, Verletzlichkeiten in Organizing-Prozessen anzuerkennen, um gute Räume miteinander zu schaffen und dass Menschen schon wertvoll sind, ohne etwas geleistet haben zu müssen. Dabei geht es nicht darum handlungsunfähig zu werden, sondern darum, sich der Umwelt zuzuwenden, um mit Taten zu heilen.

Seine Dissertation „Trauma im Computerspiel. Mediale Repräsentationen mentaler Grenzerfahrungen“ findet ihr kostenlos auf der Website des transcript Verlags.

Wenn ihr dahingehend unterstützen könnt, supportet den Band kritische Spielstudien auch finanziell bei Crowdfunding: tinyurl.com/kritische-spielstudien

In dieser Folge mit Zade geht es ums Organizen mit einem Fokus auf Klimagerechtigkeitsbewegungen und und Reflexionen von Kolonialität, die es innerhalb der Bewegungen braucht. Wir haben die Folge vor einigen Monaten aufgenommen, wo es viel um Reflexion und Aushandlungen von Aktionen ging, was nicht im Widerspruch zum Aktivismus steht, den es jetzt akut in Lützerath braucht, sondern Teil davon werden muss.

Zade spricht darüber, wie Most Affected People and Areas (MAPA) in Klimagerechtigketsbewegungen zentriert werden müssen, aber auch dass sich Umweltrassismus in der Stadt ausdrückt, in der wir die Folge aufnehmen. Außerdem geht es um Struggles an der Uni und den Antikolonialen Raum in Köln: Kämpfe in denen Zade ebenfalls aktiv ist.

Berena und Cuso sprechen über die Wichtigkeit Fragen der „Identität“ und der Klasse nicht voneinander zu trennen und wie sinnvoll es wäre, sich politisch an Stellen zu reiben, die nicht von dieser falschen Trennung ausgehen. In der Folge reflektieren wir auch wie wichtig es ist sowohl Klassenreduktionismus, als auch Identitätspolitische Fragen, die nur ein größeres Stück vom Kuchen wollen, zu kritisieren.

Wir sprechen darüber, dass es systematisch produzierte Zustände sind, die dazu führen, dass viele Personen Aufgaben, die politischen Wandel bringen sollen, grundsätzlich als Last wahrnehmen. Berena zieht Kampfeslust aus der Frage wie wir aus dem Modus herauskommen, indem selbst unser Empfinden so geknechtet ist, dass wir politische Arbeit als Anforderungen wahrnehmen. Hoffentlich weckt das Gespräch diese Motivation auch in euch.

Danke Berena!

Hast du Alles ist zurück mit einer zweiten Staffel! Im Pilot stellen wir uns als Hast du Alles Team vor.

Hast du Alles wird ab dieser Staffel gemeinsam mit Inhaus Media produziert. Das In-Haus ist ein selbstständiger Verein, der Sprachcafés, Beratung für Migrant*innen, Mediale Begleitung für politische Events und Räume für Gruppen, die politisch arbeiten, zu Verfügung stellt. Wir sprechen darüber, dass wir um den Stadtteil zu verändern, Menschen mit Vertrauen begegnen müssen und wieso das herausfordernd sein kann. Wir sprechen auch über die oft unsichtbare Arbeit hinter dem Podcast und wie wir auch das als politisch verstehen: Die Fotografie, Grafik- und Audioproduktion.

Im Staffelfinale sprechen wir darüber, was als Wissen wahr- und ernstgenommen wird und was das über unsere Gesellschaft und die Universitäten aussagt. Wir diskutieren, was unter sozialen Bewegungen verstanden wird, wie sich das verändern muss und über die Verbindungen von Wissen zwischen Communities und der Akademie. Dabei geht es um künstliche Trennungen von Wissensbeständen, die eigentlich untrennbar voneinander sind.

Checkt dazu auch das Buch „Migrantischer Feminismus“ aus.

Für anwendbare Materialien zu Dekolonisierung von Wissen und Universitäten in Europa werdet ihr sicherlich auch auf buildingbridges.space fündig.

Danke Encarnación und Pinar

Es ist Pride Month! Die Riots, die zu den heutigen Christopher Street Days führten richteten sich gegen die Auswirkungen einer profitorientierten Stadtpolitik und das Polizieren von Queeren und trans* BIPoCs, insbesondere trans* Frauen und Sexarbeitenden. In dieser Folge geht es um den Widerstand in den Jahren vor den Riots in der Christpher Street, welche Zustände diese Widerstände hervorbrachten, welche Allianzen sich gebildet haben und was das, was Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA passiert ist, mit Deutschland heute zu tun hat.

Was brauche ich, um lange in sozialen Bewegungen zu bleiben und wie schaffe ich es darin nicht nur zu überleben sondern auch, dass mir meine Kämpfe und der Struggle auch gut tun können? Einige der unendlich vielen Antworten darauf finde ich in der Arbeit mit meinem Körper und spreche in dieser Folge mit Pasquale über Ansätze, wieso wir Arbeit mit Körpern kollektiv in unserer politischen Praxis etablieren sollten. Pasquale Virginie Rotter @thelovinggaze (nichtbinär & Schwarz & oftmals ver_rückt) ist Autor:in, Somatic Coach, Empowerment-Prozessbegleiter:in und Healing Being mit den Schwerpunkten Empowerment, Intersektionalität und Körper.

Gemeinsam sprechen wir darüber, was es bedeuten könnte den Mut aufzubringen zu spüren was Rassismus mit uns macht, wie wir den eurozentrischen Fokus auf das Rationale überwinden könnten und welche Rolle unsere Körper und Emotionen dabei spielen. Diese Folge hat mir so viele Ideen mitgegeben, was wir in einer politischen Praxis selbst tun können um Verständnisse von Lernen zu erweitern und wie wir in Gruppen ausprobieren können Räume anders zu gestalten.

Danke Pasquale.

Wie sorgen wir für uns gegenseitig und für uns selbst? Wenn diese Punkte thematisiert werden, dann oft aus einer neoliberalen Selbstoptimierungslogik, die darauf abzielt Produktivität herzustellen. Mach Yoga, damit du länger arbeiten kannst. Praxen aus dem globalen Süden, die eigentlich möglich machen könnten anders und dekolonial über Gesellschaft nachzudenken, werden verwässert, in Geschenkpapier eingepackt und mit einem Dauerrabatt-Preisschild als „Achtsamkeit“ verkauft.

Die Frage nach Fürsorge in Räumen, die sich als politisch verstehen, nimmt immernoch zu wenig Raum ein, auch wenn feministische, intersektionale, abolitionistische Analysen uns zeigen, dass diese Aspekte nicht ein Add-On zur politischen Praxis sind, sondern zentral gedacht werden müssen. Das gilt für die Organisierung von Gesellschaft, welche Einrichtungen wir schaffen müssen, wie wir bestehende Institutionen verändern, aber auch für unser unmittelbares Umfeld und die Beziehungen, die uns am nächsten sind. Was sind Beispiele, an denen wir uns orientieren können um langfristig in Bewegung zu bleiben?

Darüber rede ich mit Xinan. Wir sprechen über falsche Versprechen vom Wohlfahrtsstaat im Kapitalismus, wie wir Supportsysteme aufbauen, die außerhalb von Institutionen liegen und darüber, dass es Strukturen barucht, die kleine Supportsysteme mit Ressourcen ausstatten. Wir reden darüber, was internalisierte kapitalistische Denkmuster mit dem Umgang mit uns selbst machen und wie wir aus einem „Mangel-Mindset“ rauskommen. Außerdem hört ihr wieso Kuscheltiere wichtig sind <3

![[Live] Revolutionäre Gefühle mit Şeyda Kurt [Live] Revolutionäre Gefühle mit Şeyda Kurt](https://s3.castbox.fm/e9/53/af/7376bd1af6bbf1c92b2e759b56e2daf930_scaled_v1_400.jpg)

![[Live] Liebe und Sozialismus mit Şeyda Kurt [Live] Liebe und Sozialismus mit Şeyda Kurt](https://s3.castbox.fm/e5/9b/70/d511ea210a0e53f927212b06ab0c88db49_scaled_v1_400.jpg)