Discover La Telaraña

La Telaraña

La Telaraña

Author: Huellas del Cambio

Subscribed: 0Played: 2Subscribe

Share

© 2025 Huellas del Cambio

Description

Una telaraña es un prodigio de la naturaleza; es vínculo y tejido, es arte y ciencia. Todo esto es también La Telaraña: el programa de conversaciones que reúne a científicos y artistas. En este espacio damos a conocer la trayectoria de destacadas figuras de las ciencias y las artes y establecemos relaciones entre sus conocimientos y procesos. La Telaraña se transmite por Amplify Radio (95.5 FM) todos los lunes a las 7 am (UTC−06:00)

141 Episodes

Reverse

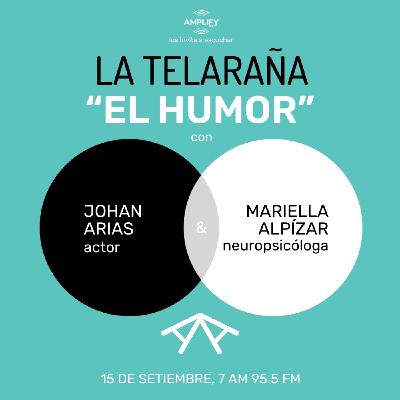

Con Mariella Alpízar (neuropsicóloga) y Johan Arias (actor). El humor puede considerarse como un mecanismo para enfrentar los problemas, un regulador emocional y un factor protector contra el estrés y la ansiedad. Por esa razón diferentes enfoques sobre la salud mental promueven el humor como una poderosa herramienta psicológica. El psiquiatra fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, lo definió como una manera de reducir tensiones y canalizar deseos reprimidos. El humor se acerca, además, a lo prohibido, y pone en duda al poder y lo hace tambalearse. Para conversar sobre el humor, sobre su uso terapéutico y sus expresiones estéticas, contamos con la presencia de la neuropsicóloga Mariella Alpízar y el actor Johan Arias, conocido como “Pepe Picaporte”.

Con Edgardo Moreno (microbiólogo) y Larissa Rú (escritora). Existen al menos tres tipos de situaciones en las que los humanos devoran a sus semejantes: en rituales, como los de algunas culturas antiguas; en situaciones de necesidad extrema, como es el caso del accidente aéreo de los jugadores de rugby en los Andes, en 1972; o bien, en su expresión más grotesca, en la práctica del canibalismo criminal. A lo largo de la historia, el canibalismo ha ejercido una extraordinaria fascinación en científicos, artistas, periodistas y ciudadanos. Se le investiga, se le emplea como motivo de relatos, películas o pinturas y, sobre todo, se le teme. En este episodio de La Telaraña conversamos sobre canibalismo con el microbiólogo Edgardo Moreno y la escritora Larissa Rú.

Con Juan David Morgan (escritor) y Camilo Retana (filósofo). Más que un espacio geográfico, Centroamérica constituye un espacio simbólico, identitario y social, cargado de historias y diversidad. Los procesos de escritura en esta región han estado determinados por la circunstancia de la resistencia, la lucha contra el olvido y la afirmación de las identidades, entre otros temas. Para conversar sobre el oficio de escribir y sobre la escritura ejercida desde Centroamérica, una región llamada por el poeta Pablo Neruda “la dulce cintura de América”, contamos con la presencia del escritor Juan David Morgan y el filósofo Camilo Retana.

Con Eva González CANINA (artista visual y cantautora) y John Vargas (entomólogo). El término mosca designa una gran variedad de especies de insectos voladores que pertenecen al orden de los dípteros, que se caracterizan por unas alas posteriores que se redujeron hasta quedar convertidas en dos pequeños dispositivos llamados halterios, que son los responsables de la extraordinaria agilidad de estos insectos durante el vuelo. En el arte, las moscas han sido utilizadas como metáfora de lo efímero, como símbolo de lo putrefacto o de la muerte y en el siglo II de nuestra era el escritor griego Luciano de Samósata escribió un elogio de la mosca. Para conversar sobre moscas, conta con la presencia del entomólogo forense John Vargas y la artista visual y cantautora Eva González Montero, conocida como CANINA.

Con Gabriela Chavarría (bióloga genetista) y Abel Guier (músico). La ciencia moderna, la generación de conocimiento, la producción de obras artísticas e incluso la naturaleza se basan en el método de la prueba y error: una técnica de aprendizaje que consiste en ensayar diferentes posibilidades para solucionar un problema determinado. Una teoría se contrasta y se prueba hasta demostrar que es verdadera o falsa. Una modificación evolutiva en determinado organismo prevalece en la medida en que sea funcional o, al menos, no perjudicial. Para conversar sobre prueba y error, sobre su aplicación en las ciencias y en disciplinas artísticas conversamos con la bióloga genetista Gabriela Chavarría y el músico Abel Guier.

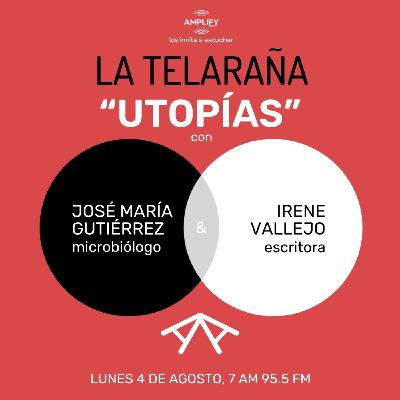

Con Irene Vallejo (escritora) y José María Gutiérrez (microbiólogo). El término utopía proviene del griego y se refiere a un lugar perfecto que, sin embargo, no existe. El primero en usarlo fue Tomás Moro, en 1516, en su libro Utopía, en el que describía una isla ficticia en la que se desarrollaba sociedad ideal, basada en la razón, la justicia y la igualdad. Desde entonces, muchos pensadores y escritores imaginaron utopías como formas de criticar los defectos de sus propias sociedades o de proponer modelos alternativos. En esta Telaraña conversaremos sobre utopías, sobre libros y sobre sociedades imaginarias, con la escritora Irene Vallejo y el microbiólogo José María Gutiérrez.

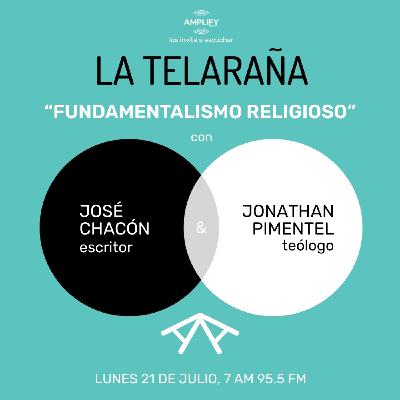

Con José Chacón (escritor) y Jonathan Pimentel (teólogo). El fundamentalismo religioso consiste, básicamente, en el establecimiento de un sistema estricto de creencias que se presenta como la religión infalible y desde ese lugar desarrolla agresivas estrategias de proselitismo y, en algunas ocasiones, actos violentos. Existen fundamentalismos muy diversos y con seguridad los más conocidos están relacionados con las grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Para conversar sobre fundamentalismo religioso, contamos con la presencia del escritor José Chacón y el teólogo Jonathan Pimentel.

Con Ricardo Rincón (médico) y Gabriela Larralde (escritora). El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo cuyos síntomas son muy variables. Por lo general, comienza con un temblor, apenas perceptible, en una mano, un pie o la mandíbula; aunque, también puede ocasionar rigidez, disminución del movimiento y problemas con el equilibrio. Se estima que entre cuatro y cinco millones de personas mayores de 50 años en todo el planeta padecen Parkinson. Diferentes textos egipcios y griegos recogen descripciones que podrían estar relacionadas con esta enfermedad, pero no sería hasta 1817 cuando James Parkinson publicó el que puede considerarse como el primer tratado sobre esta enfermedad que, precisamente, lleva su nombre. Tratándose de un trastorno tan generalizado, no es casual que muchos personajes célebres la hayan padecido, como el boxeador Mohammed Alí, la actriz británica Helen Miren y el líder del Partido Nazi alemán Adolf Hitler. Para conversar sobre la enfermedad de Parkinson, sobre sus determinaciones médicas y representaciones contamos con la presencia del médico Ricardo Rincón y la escritora Gabriela Larralde.

Con Marco Boza (médico) y Armel Hostiou. Este episodio está dedicado a los impostores: esas personas o entidades que usurpan o fingen otra identidad. A lo largo de la historia, los impostores han desarrollado engaños para beneficio propio o como forma de picardía y en nuestros días es cada vez más frecuente la suplantación de identidad en redes sociales. Por otro lado, en la naturaleza también hay casos relacionados con la figura del impostor. Uno de los más célebres es el pájaro cuco, que deja sus huevos en nidos ajenos para que sean empollados y luego las crías sean alimentadas por otra madre. De igual modo, desde el ámbito de las ciencias médicas también podríamos decir que existen células impostoras, que provocan daños a la salud. Para conversar sobre la figura del impostor, sobre las experiencias de suplantación de identidad y las formas en las que la ciencia y el arte las han abordado, contamos con la presencia del médico Marco Boza y el cineasta Armel Hostiou.

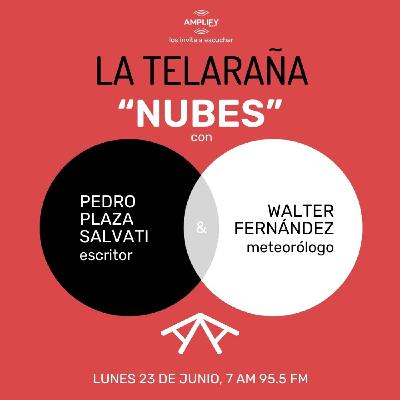

Con Pedro Plaza (escritor) y Walter Fernández (físico atmosférico). Si aventuramos una definición podríamos decir que las nubes son hidrometeoros compuestos por minúsculas gotitas de agua, de cristales de hielo o de ambos, que se suspenden en la atmósfera. Además, el término nube puede funcionar como metáfora de la abundancia: por eso se habla de nubes de pájaros, de insectos o de polvo. Existe toda una simbología de las nubes. El poeta español Ramón de Campoamor, por ejemplo, dijo que las nubes son ideas que el viento ha condensado. En los últimos años, se habla de la nube para designar el espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivos ubicado en Internet. Para conversar sobre las nubes, sobre sus características físicas y su simbología, contamos con la presencia del meteorólogo Walter Fernández y el escritor Pedro Plaza Salvati.

Con Camilo Retana (filósofo) y Gabriela Murillo (nutricionista). Nuestro próximo episodio está dedicado a lo light, tanto en su expresión más generalizada, como un tipo de alimento bajo en calorías, hasta su empleo como categoría irónica, que permite designar aquello que no tiene profundidad. En términos nutricionales, la etiqueta light significa que un producto tiene bajo contenido en calorías, grasas o sodio. Entonces se asocia la categoría light con lo ligero y se piensa, de manera equivocada y con mucha frecuencia, que cuanto más ligero sea un alimento, es más saludable. Lo light se asocia, además, con la sociedad del espectáculo, con la frivolidad y con los personajes famosos. Para conversar sobre lo light y sobre su uso como metáfora contamos con la presencia del filósofo Camilo Retana y la nutricionista Gabriela Murillo.

Con Soledad Castro (científica ambiental) y Diana Barquero (artista visual). Existe un amplio consenso alrededor de la suposición de que la piña es originaria del territorio que hoy ocupa Brasil. En su crónica de 1547, el conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo mencionó que "ninguna de las otras frutas se puede, con muchos quilates, comparar a esta". Tras la conquista, su consumo se popularizó en Europa y se convirtió en un símbolo de estatus. Hoy el tamaño del mercado de la piña se estima en alrededor de 28 mil millones de dólares y se espera que llegue a los 39 mil millones en 2029. Costa Rica, Filipinas e Indonesia son algunos de los principales exportadores de este fruto y desde los años setenta su producción se basa, de forma predominante, en el desarrollo de plantaciones intensivas que introducen presiones ecosistémicas y que afectan las dinámicas sociales de las comunidades. Para hablar sobre la piña, sobre su cultivo y sus impactos, contamos con la presencia de la científica ambiental Soledad Castro y la artista visual Diana Barquero.

Con Rodrigo Muñoz-González (comunicador) y Winston Washington (actor). El verbo vigilar se relaciona con custodiar o guardar, con el control y con el cuidado. En numerosos relatos mitológicos y religiosos existen referencias a la vigilancia. El Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, vigilaba a Adán y a Eva mientras estaban en el Edén. Esa vigilancia tuvo como resultado el castigo. En la actualidad nuestras actividades en Internet son rastreadas por algoritmos, casi un 80% de la población mundial tiene un teléfono inteligente, que funciona como un dispositivo de vigilancia, y solo en China hay más de 500 millones de cámaras que vigilan a la población. Para conversar sobre la sociedad de la vigilancia, sobre sus implicaciones y representaciones culturales, contamos con la presencia del comunicador Rodrigo Muñoz-González y el actor Winston Washington.

Con Habacuc (artista visual) y Óscar Jara (veterinario). No existe certeza sobre el lugar de origen de los perros, pero sabemos que descienden del lobo y que son el resultado de un proceso de domesticación. En Costa Rica, un estudio sobre tenencia de mascotas en Costa Rica, del año 2016, sugirió que la mitad de las familias ticas tenían al menos un perro. Desde de la Grecia Clásica, los perros suelen asociarse con valores como la lealtad. También, han protagonizado importantes hazañas como los viajes al espacio o a zonas inhóspitas del planeta. Y a pesar de que algunos perros se relacionan con el horror, como el Cadejos del folclor mesoamericano o el Cerberro que custodia las puertas del inframundo en la mitología griega, los perros se consideran en la mayoría de los casos tiernos y fieles queredores que sonríen con el rabo, como afirmaba el nicaragüense Rubén Darío. Para conversar sobre los perros, sobre sus representaciones en el arte y sus características físicas y etológicas, contamos con la presencia del veterinario Óscar Jara y el artista visual Guillermo Vargas.

Con Liz Rojas Rodríguez (curadora) y Sussy Vargas (artista visual). La fiesta es transformadora: no somos los mismos después de una fiesta. Puede que esta sea un matrimonio, una celebración de quince años, un turno, una tamaleada, una procesión o un bingo, pero siempre implica traspasar un umbral. Las fiestas ponen en duda la propia naturaleza del poder y del tiempo. No existen las fiestas individuales como tampoco existen las fiestas sin trabajo. La fiesta es, entonces, aquello que le proporciona sentido al trabajo y a la propia existencia. Sobre la fiesta y sus muchos significados tuvimos el gusto de conversar en La Telaraña con la curadora Liz Rojas Rodríguez y la artista visual Sussy Vargas.

Con Manuel Obregón (músico) y José María Gutiérrez (microbiólogo). La escucha está ligada a la buena convivencia. Escuchar es una forma de favorecer el encuentro. Supone reconocer y respetar a los demás. Quien sabe escuchar, sabe valorar el silencio. Y en un momento histórico en el que impera el exceso de ruido, esta podría ser una virtud muy importante. La escucha es todo lo contrario a la violencia. Es un proceso en el que se suspende, momentáneamente, el ego. En esta Telaraña, conversamos sobre el arte de escuchar con el microbiólogo José María Gutiérrez y el músico Manuel Obregón.

Con Blas Dotta (escritor) y Carmen Araya (antropóloga). La historia de la humanidad está muy vinculada con la historia de las ciudades. Por esa razón, pintores, fotógrafos, poetas y cineastas las han convertido en protagonistas de sus creaciones y arqueólogos, historiadores y científicos de diferentes disciplinas se han dedicado a estudiar su funcionamiento. Según el Banco Mundial, actualmente cerca del 56 % de la población mundial vive en ciudades y se espera que esa tendencia continúe. Se estima que para el año 2050 la población urbana aumentará a más del doble; es decir, que en ese momento casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Para conversar sobre la ciudades, y sobre las formas en que la ciudad integra y excluye a la vez, contaremos en nuestra próxima Telaraña con la presencia de la antropóloga María del Carmen Araya y el escritor Blas Dotta.

Con Florencia Urbina (artista visual) y Diego Soto (teólogo). De acuerdo con la tradición cristiana, el viacrucis es la ruta de Jerusalén por la que Jesús transitó su camino hacia el Calvario. Esta ruta permanece como calle de la ciudad antigua de Jerusalén y constituye un destino de peregrinación para los cristianos. Sin embargo, el viacrucis no es solamente una calle. La vía dolorosa tiene una dimensión simbólica y espiritual que es, tal vez, más importante que la física. El viacrucis implica peregrinación, meditación y rezo. Numerosos pensadores han reflexionado acerca del poderoso significado simbólico de este ritual e incluso lo consideran una metáfora de la vida. Para conversar sobre el viacrucis, sobre sus representaciones en el arte y sus interpretaciones teológicas, contamos con la presencia de la artista visual Florencia Urbina y el teólogo Diego Soto.

Con Manuel Obregón (músico) y César Sánchez (ornitólogo). Este episodio está dedicado a los tucanes: una familia de aves piciformes que alberga seis géneros y treinta y seis especies diferentes, cuya característica más distintiva es el extraordinario tamaño y la curiosa forma de su pico. Los tucanes están distribuidos a lo largo de América, desde México hasta Argentina. Los pueblos indígenas americanos aprovecharon con frecuencia el plumaje y el pico de los tucanes para fines ceremoniales y como ornamentos suntuosos, aunque estos usos no son exclusivos de estos pueblos. Por ejemplo, el rey Pedro I de Brasil usó para su coronación una capa confeccionada con plumas de pecho de tucán. Para conversar sobre tucanes, sobre su rol ecosistémico, su dimensión mística y sus representaciones, contamos con la presencia del ornitólogo César Sánchez y el músico Manuel Obregón.

Con Marino Protti (geólogo) y Sofía Soto-Maffioli (historiadora del arte). Cuando hablamos del infierno pensamos generalmente en fuegos, demonios y dolores insoportables. Lo definimos por oposición al cielo y, por esa razón, lo asociamos a menudo con las profundidades de la tierra. Sin embargo, el físico estadounidense Carl Sagan dijo alguna vez que lo más parecido al infierno es Venus: un planeta con una atmósfera cargada de dióxido de carbono, en cuya superficie es casi imposible cualquier forma de vida. En India, Mesopotamia y Grecia aparecieron nociones que se referían al inframundo, pero sin duda, a partir de Edad Media, la Iglesia Católica ha sido la más efectiva divulgadora de la idea del infierno más generalizada en nuestros días. Para conversar sobre el infierno, sobre sus representaciones y el papel que ha jugado en la historia de la humanidad, contamos en nuestra próxima Telaraña con la presencia del geólogo Marino Protti y la historiadora del arte Sofía Soto Maffioli.

Comments

United States

United States