Discover Podlog

Podlog

Podlog

Author: Moritz Klenk

Subscribed: 23Played: 799Subscribe

Share

© 2025 Moritz Klenk

Description

Mein tägliches Podcast-Logbuch. Ich mache mir Notizen zu Fragen meines Tages, spreche von selbstauferlegten Aufgaben (wie tägliches Podcasten), von den Qualen und Freuden einer geisteswissenschaftlichen Dissertation, von gelesenen und ungelesenen Texten, von Freunden, Bekannten und Fremden, Beobachtungen unterwegs oder nirgendwo besonderes... "Einfach dies - das, verschiedene Dinge". Die Folgen sind zwischen sehr kurz und möglicherweise sehr lang. Man kann nichts erwarten, aber darauf kann man sich verlassen... oder auch nicht. Wie gesagt.

366 Episodes

Reverse

OK. Los geht's. Oh wei... was habe ich mir da aufgehalst?

Mit dieser ersten (nicht 00er!) Folge beginne ich meinen täglichen Podcast, den ich im Jahr 2017 versuche zu bestreiten. Aufgezeichnet habe ich in München, wo ich über Silvester bei Freunden zu Besuch war und so fand sich heute zu Beginn auch nur ein winziges bisschen Zeit. Es geht kurz um meine Idee zu diesem Podcast, aber die wird sich mit dem selben hoffentlich noch entwickeln - grob nach dem anderswo bereits erprobten Motto: woher soll ich wissen, was ich tue, wenn ich mich nicht in einem Podcast darüber sprechen höre? Meine Vorfreude ist tatsächlich viel höher, als man es der heutigen Aufzeichnung anhören kann. In den kommenden Tagen werde ich ein bisschen mehr darüber nachdenken. Bislang müssen diese 15 Sätze genügen. Erwartet nichts besonderes; es war wirklich nur ein »Hallo, da kommt jetzt mehr«.

Folge vom 2. Januar 2017. Sollte eigentlich ganz kurz werden, wurde dann doch etwas länger. Ein paar Gedanken zum täglichen Podcasten, ein paar Kommentare vorgelesen und kommentiert, und noch ein paar Gedanken zum täglichen Podcasten. Und dann zum Thema des Tages: »Detox: Just do it, don't write about it!« ... aber warum? Ich hab heute über diesen Tweet ( https://twitter.com/ordinal/status/814770349460099072 ) von @ordinal samt flowchart nachgedacht. Warum eigentlich nicht darüber schreiben? Wer wird hier eigentlich gestört? Passend zum Jahresanfang also ein paar Gedanken zum eigenen Detox... von was auch immer.

3. Januar 2017, dritte Folge von Podlog. Heute ohne Themen und die in ungefähr folgender Reihenfolge: Themenmangel; protestantische Arbeitsethik im Urlaub; Bücher, die man nicht gelesen hat; Gespräche bei Familientreffen an Weihnachten; globaler Kapitalismus und seine Kriege.

4. Januar 2017, vierte Folge. Warum mache ich das, mit diesem Podcast, wie kam ich auf die Idee? Die Frage kam heute über Twitter von Stefan M Seydel. Das weiss ich noch nicht genau, aber vielleicht ungefähr und mit offenem Ende... In meinem Versuch einer Antwort geht es u.a. um Selbstgespräche, um die Frage, was dieses Medium mit einem macht, was es kann, und wie man es kennenlernen kann, im täglichen Miteinander. Ich lese ein bisschen Hannah Arendt, und kommentiere Kommentare - über die ich mich sehr freue! Über die (Selbst-) Suggestivität von gesprochener Sprache, das immer mitgeführte und so naheliegende Nein, und andere Anmerkungen.

5. Januar 2017, die fünfte Folge. Ich hatte mir heute vorgenommen, ein paar Gedanken zur Frage nach dem Zusammenhang von globalem Kapitalismus und Krieg(en) zu notieren. Irgendwo angefangen, man fängt immer mittendrin an (nach Deleuze/Guattari im Rhizom, nach Bensaïd in eine Welt zu verändern... siehst du, was ich sehe?). Ich lese dabei etwas von Walter Benjamin und etwas von Daniel Bensaïd und mache mir dabei noch meine eigenen Gedanken. Man fängt irgendwo an, bricht irgendwo ab, und morgen ist dann ein neuer Tag. Tägliches Podcasten als Befreiung von dem Druck, abschliessende Gedanken formulieren zu müssen? Hm.

Quellen:

Benjamin, Walter. 2013. Über den Begriff der Geschichte. In: Gesammelte Schriften, Band I.II Abhandlungen, hg. von Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, Theodor W. Adorno, und Gershom Scholem, 691–704. 6. Aufl. suhrkamp taschenbuch wissenschaft 931. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (Hier vorgelesen: S. 696)

Bensaïd, Daniel. 2006. Eine Welt zu verändern: Bewegungen und Strategien. Hg. von Jour-Fixe-Initiative Berlin. 1. Aufl. Münster: Unrast-Verl. (Hier vorgelesen: S. 165-168)

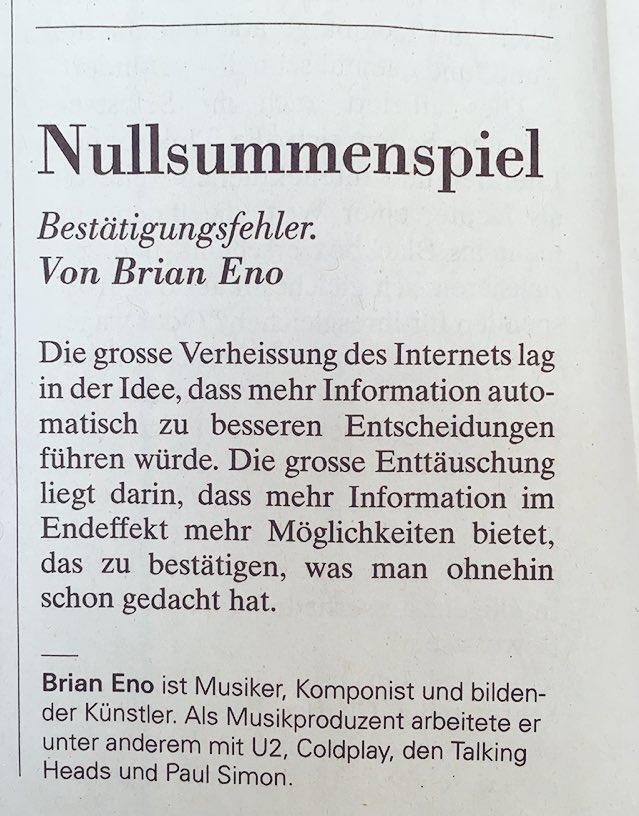

6. Januar 2017, die sechste Folge. Ich wollte es ganz kurz machen, nur ein paar Minuten. Daran muss ich wirklich noch arbeiten. Ich hatte drei Themen: ein paar Nachträge und Ergänzungen zu gestern, meinen ersten ausgesprochenen Gedanken zu der Frage nach dem Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg; die grossartige Folge A!164 – Reputationsschaden des Aufwachen-Podcasts; und ein kleiner, fast unscheinbarer Tweet der @NZZ der Sorte "Bestätigungsfehler". Zumindest hatte ich heute das Podlog noch einmal anders genutzt. DAS interessiert mich gerade ja eigentlich am meisten daran...

7. Januar 2017, die siebte Folge von Podlog. Ich hatte heute schon sehr lange mit Martin telefoniert und eigentlich schon befürchtet, ich hätte mich leergequatscht. Aber dieses tägliche Podcasten ist wirklich ein Phänomen. Ich hatte dann doch noch drei Themen/Sachen zu sagen. Ich notiere, was heute morgen fast ein tweet geworden wäre, antworte auf einen Kommentar von Günther, der einen wichtigen Nachtrag zum Thema Kapitalismus und Krieg liefert, und lese das wunderschöne Zitat von Susan Sontag vor, das Daniela als Nachtrag zu protestantischen Arbeitsethik geschickt hatte. Wenn man es so sagt: ein reicher Tag.

8. Januar 2017, die achte Folge. Ich notiere heute meine - zugegeben ärgerlichen (vielleicht im doppelten Sinn) - Gedanken zu einem Artikel von Bernhard Pörksen, den man hier lesen kann. Der Text ist zumindest eines der wichtigsten Dokumente der aktuellen Debatte zum Thema post-faktisch. Dokument und Zeugnis der Debatte, weil er das grosse Jammern der Professoren niederschreibt, an das sich später sonst vielleicht niemand mehr erinnern wollte. Und dabei geht es doch um etwas ganz anderes: es geht um politische Verantwortung, Positionen, freie Rede...

Quelle: Pörksen, Bernhard. 2016. Wissenschaft: Die postfaktische Universität , ZEIT Campus. Die Zeit , 30. Dezember. http://www.zeit.de/2016/52/wissenschaft-postfaktisch-rationalitaet-ohnmacht-universitaeten (zugegriffen: 8. Januar 2017).

9. Januar 2017, die neunte Folge. Ich greife den Faden von gestern auf und notiere mir ein paar Überlegungen, zunächst im Anschluss an den Briefwechsel von Armin Nassehi und Götz Kubitschek, dann aber auch im Anschluss und in der Diskussion mit dem Briefwechsel von Kubitschek und Leggewie (Teil I und Teil II). Es geht um die Frage nach der Brauchbarkeit der Unterscheidung von Rechts und Links und darum, dass während man diese Frage stellt, die Unterscheidung wirkt, gebraucht wird, der Diskurs läuft und sich zunehmend radikalisiert. Und bei all dem stellt sich mir dies als Frage und Gegenstand auch besonders als Fragen eines Podcast-Logbuchs: Was heisst das für das Verhältnis von Wissenschaft und Politik? Von politischem Denken und wissenschaftlicher Reflexion? Wie darüber nachdenken und wie vor allem: darüber sprechen und schreiben? Was heisst freie Rede und Podcasten hier? Was verlangt das von mir und ist, was ich hier mache, ein Beitrag? Eine Frage? Ja was?

10. Januar 2017, die zehnte Folge. Ich notiere Nachträge, zu den Themen der vergangenen Tage, zu den Briefwechseln von Kubitschek mit Nassehi und Leggewie, zu meinem Telefonat mit Christian, zum Kommentar von Günther und auch zu ein paar meiner Überlegungen im Anschluss.

11. Januar 2017, die elfte Folge. Ich wusste nicht, dass es so eine Folge wird. Ich nutze den vollen Tag heute dazu, mir einmal Gedanken über dieses tägliches Podcasten zu machen und mich zu fragen, was es eigentlich mit mir macht. Was ist das für eine Art nachzudenken, zu notieren, zu sprechen? Ich hab so viele Fragen und sehr wenige Antworten, aber die Folge ist mir wichtig. Es geht um Sprechen und Schreiben, Sprechen und seine Zeit, über peinliche Hegellektüren und was man stattdessen lesen könnte.

12. Januar 2017, die zwölfte Folge. Ich podcaste heute von unterwegs, genauer auf dem Rückweg von Witten nach Köln, zuerst vom eisigen Bahnhof und dann aus dem Zug. Ich war zur Fakultätsratssitzung an der Uni und notiere meine Gedanken dazu. Konkret: zu Fragen akademischer Selbstverwaltung, der prekären Situation des Mittelbaus, den Unmöglichkeiten solcher Besprechungen und schliesslich auch über die Frage warum und wozu ich solche Beobachtungen und Gedanken im Podlog notieren möchte. Wann kommen denn bloss die schönen Beobachtungen und Momente...?

13. Januar 2017, die dreizehnte Folge. Ich komme heute wieder nicht zu Bourdieu, dafür zum Sonntagssoziologen, genauer zu seinem Kommentar hier. Was bedeutet es, wenn man überrascht ist, in den Argumentations- und Umgangsformen seines Nazigegenübers die eigenen Formen zu entdecken? Worauf weist das hin, welche Erkenntnis ist dadurch überhaupt erst möglich? Ein paar Notizen...

14. Januar 2017, die vierzehnte Folge. Heute war Demonstrationssamstag von Koeln gegen Rechts gegen eine Nazi-Demo in Köln Kalk und das war dann auch mein Thema heute. Ich frage mich nach der besonderen Form politischen Ausdrucks und Handelns und der Bedeutung körperlicher Anwesenheit für Demonstrationen, denke mit David Graeber über einen Vergleich des Handelns und des Zeigens, mit Markus Schroer über Inklusion und Exklusion, mit Armen Avanessian, Anke Hennig und Rena Schwarting über minimale Metanoia oder wie ein ganzer Tag durch wenige Gedanken und Ereignisse bestimmt werden kann.

Quellen:

Graeber, David. 2009. Direct Action: An Ethnography. Edinburgh: AK Press.

Avanessian, Armen und Anke Hennig. 2014. Metanoia: spekulative Ontologie der Sprache. Orig.-Ausg. Internationaler Merve-Diskurs 407. Berlin: Merve.

Schroer, Markus. 2004. Gewalt ohne Gesicht: Zur Notwendigkeit einer umfassenden Gewaltanalyse. In: Gewalt: Entwicklungen, Strukturen, Analyseprobleme, hg. von Wilhelm Heitmeyer und Hans-Georg Soeffner, 2246 : Kul:151–173. Edition Suhrkamp. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schulz, Stefan und Rena Schwarting. A!158 - Fake Fake Fake. Aufwachen-Podcast. https://aufwachen-podcast.de/2016/11/23/a158-fake-fake-fake/ (zugegriffen: 14. Januar 2017).

15. Januar 2017, die 15. Folge. Endlich bin ich dazu gekommen, die Einleitung aus Bourdieus Meditationen: Kritik der scholastischen Vernunft zu lesen. Was ursprünglich eine Idee für den Fall war, sollte mir mal nichts einfallen, über das ich reden könnte, entpuppte sich als zentrales Thema des Tages. Ich lese die Stelle im Ganzen vor und kommentiere anschliessend die für mich besonders wichtigen Stellen. Es geht um Intellektualismus, Ideologiekritik, Säue, die durch Dörfer des öffentlichen Diskurses getrieben werden, und Fragen zum Podcasten selbst. Was ist diese Form der Notiz unter dem Gesichtspunkt des geforderten Anti-Intellktualismus? Kann man sich so davon befreien? Und wenn nicht: was hilft es vielleicht trotzdem? Bourdieus Text ist einfach fantastisch!

Quelle (für wer mitlesen möchte):

Bourdieu, Pierre. 2004. Meditationen: Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Übers. von Achim Russer, Hélène Albagnac, und Bernd Schwibs. suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1695. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

16. Januar 2017, die 16. Folge. Heute finde ich nicht mehr Kraft als nur noch einen Kommentar von Günter zu besprechen, der mich die letzten Tage immer mal wieder und aus unterschiedlichen Gründen beschäftigt hatte. Es geht um Hegel Denken (und Lesen), um die Unmöglichkeit über Hegel zu sprechen, ohne ins Intellektualistische abzudriften, ach, mir scheint ich scheiter einfach heute am Kommentar zum Kommentar. Aber das muss auch mal erlaubt sein... morgen scheitere ich wieder an was anderem. Versprochen.

17. Januar 2017, die 17. Folge. Mein Tag war heute voll von weitestgehend automatisierter Computer neu aufsetzen und Daten sichern/transferieren Berschäftigung, aber der gescheiterte Kommentar des Kommentars von gestern hat mich nicht ganz losgelassen. Und so ist die Folge heute ein darüber Nachdenken. Nichts grosses, vielleicht nur einen winzigen Schritt weiter, wenn überhaupt... aber ich habe den Eindruck, ich komme zumindest meinen Zweifeln näher. Dialektische Verzweiflung zur Nacht.

18. Januar 2017, die 18. Folge. Ich nehme nach drei Stunden NoRadioShow Podcast auf und trotzdem, obwohl erschöpft, ist mir diese Notiz wirklich viel wert. Ich denke über die Unmöglichkeit zu populären Themen und Theorien beizutragen nach und frage mich (ohne Antwort), was ich hier sehen kann, fragen kann, wie man sich hier verhält. Viele Abbrüche, mit anderen Worten: viele Anfänge.

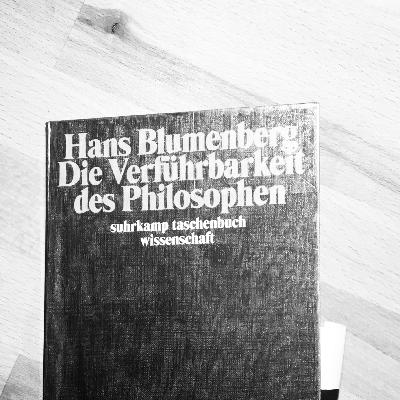

19. Januar 2017, die 19. Folge. Ich spreche heute wie versprochen den Text zu "Gefälligkeiten. Über einen riskanten Aspekt des Umgangs mit Theorien" von Hans Blumenberg ein und kommentiere heute nicht, lass das für einen anderen Tag.

Quelle: Blumenberg, Hans. “Gefälligkeiten. Über einen riskanten Aspekt des Umgangs mit Theorien.” In Die Verführbarkeit des Philosophen, 18–35. suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1755. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005.

20. Januar 2017, die 20. Folge. Heute war schon der Tag im Zeichen des Podcasts gestanden, weil morgen der zweite Teil meines Podcastseminars in Witten ansteht. Und dann kamen heute morgen noch die Tweets (hier und hier) von @sms2sms dazu und nervten mich... Was ich hier mache sei "Senden" und im Modus der "Buchdrucker"... Das ist doch Unsinn. Darüber habe ich heute nachgedacht und hier 'notiert'.

Tweets hier: https://twitter.com/radiotheorie/status/822333914522013696