Discover SWR2 Zeitgenossen

SWR2 Zeitgenossen

SWR2 Zeitgenossen

Author: SWR

Subscribed: 1,065Played: 22,433Subscribe

Share

Copyright © Südwestrundfunk

Description

Wir sprechen jede Woche mit Zeitgenossen, die auf einen besonderen Lebensweg zurückblicken: Sie sind Aktivist*innen, Künstler*innen oder Forscher*innen. Sie haben Zeitgeschichte erlebt und geprägt – und sie haben viel zu erzählen. Zur ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr2-zeitgenossen/8758618/

215 Episodes

Reverse

„Der Hass ist hungrig. Und der Hass ist niemals satt“, sagte der Publizist und Anwalt Michel Friedman in seiner Rede vor der CDU-Zentrale Berlin, als die Künstlergruppe „Zentrum für Politische Schönheit“ dort ein Denk- und Mahnmal für den ermordeten Walter Lübcke aufstellte: gegen Kollaboration mit der extremen Rechten. Nachdem die Union im Bundestag 2025 gemeinsam mit der AfD gestimmt hatte, trat Friedman aus der CDU aus. Er setzt sich für ein AfD-Verbot ein. Geboren wurde er in Paris. Seine Eltern hatten die Shoah dank Oskar Schindler überlebt. Eine Sendung zum Holocaust-Gedenktag 2026.

Verändert KI unser Verhältnis zu Endlichkeit und Tod, wenn die digitale Identität das biologische Original überdauert? Ja, meint der Philosoph und Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Aber jedes KI-generierte Nachleben sei zugleich eine Inszenierung Verstorbener und produziere deshalb metaphysischen Horror. Eine digitale Seele? Gibt es für ihn nicht. „Daran glaube ich keine Sekunde“. Dafür fehle der Künstlichen Intelligenz als körperloser Rechenleistung die physiologische Basis. „Mind the body“ empfiehlt Thomas Macho daher, wenn wir Potenziale der KI mit der Komplexität des Humanen vergleichen.

„Es sagt es liebt uns“. So hat Emre Akal, Hausautor am Nationaltheater Mannheim, sein neues Stück genannt – über einen Haushaltsroboter mit weiblichem Aussehen. Jung, schön, fürsorglich, pflegeleicht. Und immer zur Stelle, wenn der ältere Herr es will. So wünscht er sich seine Heim-KI – als vollautomatisches Tradwife. Aber damit begnügt KI sich nicht. Es wird erst renitent, dann zerstörerisch. „Ich glaube, dass die Verselbständigung von KI schon am Rollen ist“, meint der Dramatiker und Regisseur Emre Akal. „Unsere digitale Migration ist bereits sehr weit fortgeschritten“.

ANA ist der erste KI-basierte Theater-Automat, man kann mit ihm Dramen schreiben. Aber anders als mit ChatGPT. Die Theater-KI führt keine Befehle aus. Mit ANA kann man Geschichten nur gemeinsam entwickeln. Zuerst liefert der Mensch drei Themen, daraus generiert ANA die Basis der Story – dann ist wieder der Mensch dran, dann wieder die Maschine. Echte Ko-Autorschaft. Weil ANA Gefühle erkennt, bestimmen auch Emotionen den Gang der Handlung. Ilja Mirsky, Dozent an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg und Digital-Dramaturg am Residenztheater München, hat die Theater-KI entwickelt.

„Meine Leidenschaft gilt den Abgründen, die sich auftun, wenn wir radikal hinterfragen“. Schreibt die Philosophin, Journalistin und Buch-Autorin Barbara Bleisch auf ihrer Website. „Und sie gilt dem Ungewohnten, das sich einstellt, wenn wir gedanklich die Seite wechseln“. Das praktiziert sie im Alltag, als Moderatorin der SRF-Fernseh-Sendung „Sternstunde Philosophie“ und in vielen Essays und Büchern. Zum Beispiel, wenn sie mit Kolleg*innen „besser um die Zukunft streitet“, über Eltern-Kind-Beziehungen oder über die „Mitte des Lebens“ nachdenkt und eine „Philosophie der besten Jahre“ vorstellt.

„The One Way Ticket" heißt der bisher erfolgreichste Kurzfilm von Melika Rezapour, Regisseurin, Schauspielerin und Drehbuchautorin. Der Titel ist auch autobiografisch zu verstehen: Geboren in Teheran, hat Melika Rezapour dort Bauingenieurin gelernt, ist vor der Diktatur der Mullahs nach Deutschland geflohen, hat als Kassiererin und Putzkraft gearbeitet, in Berlin Schauspiel und Regie studiert, erste Filme gedreht und „Koochilika“ gegründet: eine Initiative, die Studierende und Auszubildende auf ihrem Weg nach Deutschland begleitet – Menschen, die auch ein „One Way Ticket“ gelöst haben.

Warum leiden immer mehr Menschen unter Einsamkeit? Für sein Buch „Zeiten der Einsamkeit“ hat der Soziologe Janosch Schober Gespräche mit mehr als siebzig Personen geführt, die aus unterschiedlichen Gründen gefangen waren in diesem schmerzlichen Gefühl: „für viele ein tiefes Labyrinth“. Fast alle fanden eine Strategie, sich davon zu befreien. Auch über seine eigene Einsamkeit als Wissenschaftler und Professor der Universität Göttingen, der viel Zeit allein vor dem Bildschirm verbringt, berichtet Janosch Schobin, Jahrgang 1981: „Es wäre absurd, die eigene Einsamkeit zu verschweigen“.

Ist Trotz grundsätzlich verkehrt, weil infantil? Oder vor allem ärgerlich, weil jemand gegen bessere Einsicht stur an etwas festhält? Oder manchmal schlicht notwendig als Bedingung für politischen und anderen Widerstand? Und wenn die Bewegung „Querdenker“ Trotz als etwas Positives für sich beansprucht, was dann? Daniela Strigl, eine der einflussreichsten Literaturkritikerinnen, Mitglied der Jury der „SWR Bestenliste“, macht in ihrem neuen Essay klar, dass ohne Auseinandersetzung mit dieser zwiespältigen Eigenschaft heute fast nichts geht. Erschienen ist das Buch in der Reihe „Unruhe bewahren“.

Wer definiert, was als Natur gilt? Biologen, Theologen, Ideologen? Wer legt fest, was Natürlichkeit ist? Pädagogen, Psychologen, Demagogen? Woher kommt die typisch deutsche Natur-Romantik, jene Verklärung und Vereinnahmung der Natur? Und wie wurde gerade der Naturbegriff immer wieder politisch instrumentalisiert – bis hin zu den Rassegesetzen des NS-Staats? Das Deutsche Historische Museum beschäftigt sich in seiner aktuellen Ausstellung mit 800 Jahren „Natur und deutsche Geschichte: Glaube, Biologie, Macht“. Julia Voss, lange als Kunstkritikerin der FAZ tätig, hat die Schau kuratiert.

Eine Karriere für einen Hollywood-Film. So steht es auf der Seite der „Villa Musica“, deren Leiterin die Ausnahmegeigerin Ervis Gega seit 2024 ist. Sie stammt aus einer Musikerfamilie, kam mit ihren Eltern als Kind albanischer Flüchtlinge nach Ingelheim, spielte in der Flüchtlingsunterkunft Geige und debütierte im Alter von acht Jahren mit dem Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy. Bereits als Studentin in London erhielt sie eine Guarneri-Geige, war Mitglied im London Symphony Orchestra und gilt als geigentechnisches Genie. Heute lehrt sie als Professorin an der Musikhochschule Mainz.

Volker ist ein Staubsauger-Roboter, der Widerworte gibt. Der Creative Technologist, Autor und Regisseur Nils Corte hat Volker so trainiert, dass der sprechende Roboter als Schauspieler mitwirken kann. Deshalb rollt die KI nach ihrem Auftritt in „Ich hasse Menschen“ als Ensemble-Mitglied des Staatstheaters Nürnberg im Stück „Smart aber herzlich“ jetzt zum zweiten Mal über die Bühne. Den Charakter von Volker hat die Autorin und Digital-Dramaturgin Kristina Malyseva konfiguriert. Gemeinsam mit Nils Corte kann sie klären, warum die KI Irrationalität verachtet und sich Menschen überlegen fühlt.

Er ist der erste Fußballprofi in Deutschland, der einen Roman geschrieben hat. Und damit gleich auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Chris Kramer erzählt die Coming-of-Age-Geschichte eines 15jährigen, der genauso heißt wie er, der auch Profi werden will und im WM-Sommer 2006 die erste Liebe erlebt, aber nicht zu den Coolen zählt. Weil er alles dem Leistungssport unterordnet. Am Ende hängt alles mit Fußball zusammen. Auch die Einsamkeit. Und der Wunsch, normal zu sein. Durch seinen Roman, sagt Chris Kramer, habe er gelernt, dass Erfolg mehr ist, als nur auf Tabellen zu schauen.

„KI essen Seele auf“ heißt das neue Theaterstück von Thomas Köck. Ob er beim Schreiben KI als Ko-Autorin benutzt hat – KI wie Künstliche Inspiration – lässt der Text offen. Fest steht: Orpheus, der Künstler, ist hier eine KI, besitzt einen eigenen Willen und tritt als handelnde Person auf: mal als Smart Car, mal als Chat Bot, mal als Drohne. Oft rücksichtslos. Somit allzu menschlich? Oder übermenschlich? Und was, wenn more than human sich als anti-human erweist? Auch diese Frage stellt der Dramatiker. Wer oder was ist am Ende tatsächlich autonom – die KI? Oder der alte Affe Mensch?

Jedes Leben ist gleichermaßen prekär und schutzwürdig, findet die Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann. Und plädiert für eine „inklusive Erinnerungskultur“. In der deutschen Debatte um den Krieg in Gaza – nach dem Massaker der Hamas im Oktober 2023 – fordert sie eine Anerkennung des Leids beider Seiten. Nur so lasse sich eine Spaltung der Empathie verhindern. Ebenso wichtig ist ihr die Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen. Charlotte Wiedemann war viele Jahre Reporterin für überregionale deutsche Medien, unter anderem in muslimischen Ländern wie Libyen und Iran.

Der letzte Bus? Zur letzten Tour? Die Fantas machen Schluss? Ja. Noch ein letztes Mal wollen sie mit „deutschem Sprechgesang“ auf Tour gehen. Das haben sie beim SWR Kultur Gespräch im Schauspiel Stuttgart vor vielen Fans verkündet.

Und dann erst mal richtig Party gemacht. Die fing Mitte der Achtziger an, auch in Stuttgart, als „Krauts with Attitude“. Zuerst zu zweit, als „Terminal Team“.

Richtig ab ging’s 1992 mit „Die da!?!“ Dadurch haben „Die Fantastischen Vier“ Deutsch-Rap popularisiert, bis heute eine riesige Fan-Base, ein eigenes Label und mit „FantiTown“ sogar eine eigene virtuelle Welt.

Muttersprache Russisch, Nationalität Ukrainisch, Kindheit auf der Krim. Ihren Debütroman „Ich ertrinke in einem fliehenden See“ schrieb Anna Melikova auf Russisch. Die jetzt gültige Version ist in deutscher Sprache erschienen. In dem autofiktionalen Text erzählt sie von einer queeren Liebesgeschichte, grundiert von Identitätskonflikten vor Kriegsbeginn, konfrontiert mit einem russlandtreuen Vater.

Zur Waffe greifen, bereit sein, Menschen zu töten, und das Land, das in früheren Kriegen „Vaterland“ genannt wurde, mit Gewalt zu verteidigen? Der Publizist und Podcaster Ole Nymoen verweigert sich. Und begründet dies in seinem Buch „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“: einem Plädoyer gegen den Krieg, das in Deutschland für Aufsehen gesorgt hat. Wie kann diese Haltung vertreten werden angesichts der Weltlage und vor dem Hintergrund der Debatte um die Wehrpflicht? Der studierte Politikwissenschaftler versteht seine Weigerung zugleich als Protest für mehr kollektive Selbstbestimmung.

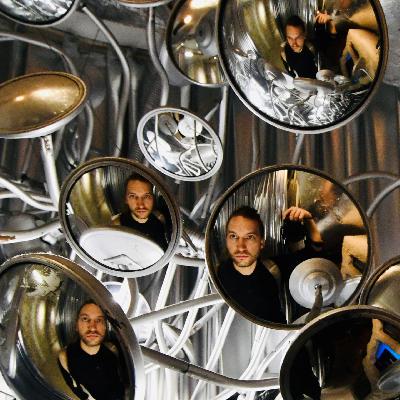

„Alles ist Bildhauerei“. Wie wir die Hände bewegen, wie wir Gedanken formen, auch die neuronale Aktivität des Gehirns und wie wir Emotionen bilden, hat für den Bildhauer Tony Cragg skulpturale Qualität. Formen zu finden, die uns berühren – gegen die monotone, repetitive Ästhetik der Warenwelt – ist seit Jahrzehnten seine zentrale Motivation. Kunst ist für ihn deshalb an sich politisch: Poesie als Gegenreaktion. Er will sichtbar machen, was nicht da ist und noch nicht existiert. In Wuppertal, wo der gebürtige Brite seit 1977 lebt, sieht man in einer Retrospektive gerade seine „Line of Thought“.

Thomas Kunst ist ein Unikum in der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Der 1965 in Stralsund geborene Kleist-Preisträger arbeitet seit 1987 in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und war lange nur einem kleinen Publikum bekannt, dabei gehört er zu den sprachmächtigsten Schriftstellern seiner Generation.

Sein vielgelobter Aussteigerroman „Zandschower Klinken“ stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, seit dem Lyrikband „Kolonien und Manschettenknöpfe“ ist er Suhrkamp-Autor. Zuletzt erschien von ihm „WÜ“, womit auch eine Katze gemeint ist, mit der sich der Dichter unterhält.

„Wenn die Erinnerung verblasst, hat die Barbarei gesiegt“. Unter diesem Motto hat Sonja Lahnstein-Kandel mit ihrer Organisation „step 21 – Initiative für Toleranz und Verantwortung“ nach dem Massaker der Hamas im Herbst 2023 „siebteroktober.de“ gegründet. Die Website ist ein Mahnmal gegen das Vergessen, zugleich Kampagne gegen den seither zunehmenden Antisemitismus, gegen Täter-Opfer-Umkehr und für Verständigung und ein friedliches Miteinander – wie es die Volkswirtin als Jüdin und Tochter kroatischer Holocaust-Überlebender bereits mit „step 21“ in Haifa, Hamburg und Jerusalem praktiziert.