Discover hr2 Notenschlüssel

hr2 Notenschlüssel

hr2 Notenschlüssel

Author: hr2

Subscribed: 28Played: 641Subscribe

Share

© Hessischer Rundfunk

Description

Klassische Musik – noch Fragen? Paul Bartholomäi gibt ganz persönliche Antworten: In jedem Podcast entschlüsselt er ein anderes Werk, lässt Zusammenhänge hörbar werden, führt in die Welt der Komponisten. Weitere Folgen gibt’s hier ab dem 23. September.

58 Episodes

Reverse

Wann blieb je vor diesem Orchesterwerk des Nordamerikaners Charles Ives Musik derart offen? Was für eine Frage soll das sein? Warum obendrein laufen die drei Klanggruppen nebeneinanderher, als wüssten sie nichts voneinander?

Der erst posthum zu einem der "Väter der Moderne" erklärte Charles Ives gibt mit seinem fünfminütigen Stück so manches Rätsel auf. Paul Bartholomäi stellt sich diesen Rätseln, sucht im Aufbau einer Pizza das musikalische Rezept dieses Orchesterstücks, lässt Ives selbst zu Wort kommen und wirft auch einen Seitenblick auf andere Werke von Ives, um die eine oder andere Frage zur "Unbeantworteten Frage" vielleicht doch beantworten zu können.

Verdi konnte ja schon komisch sein. Wenn er sich langweilte, schrieb er ein Streichquartett, als er eigentlich schon das Komponieren aufgeben wollte, legte er noch mit "Otello" und "Falstaff" nach, und dann machte sich der alte Herr auch noch ans Werk, ans geistliche, um "Vier heilige Stücke" zu komponieren.

Was hat ihn da nur geritten, wo er doch in seinen Opern für die Geistlichkeit seine schwärzesten Klänge aufgehoben hatte? Stoff für Paul Bartholomäi, über die vier so unterschiedlich besetzten und komponierten Stücke nachzudenken: Nahm der alte Kauz Verdi die geistliche Musik überhaupt ernst? Wie löste er als Komponist die Schwierigkeiten der vier vertonten Texte? Und wies der späte Verdi vielleicht sogar einen Weg in die musikalische Zukunft des 20. Jahrhunderts?

Ein skurriles Spar-Theaterstück aus den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs, verfasst in der sicheren Schweiz, wurde zu einem epochemachenden Werk - aber ist bis heute selbst eher unbekannt: Nicht allzu oft kann man Igor Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" auf der Bühne erleben, obwohl sie nur für sieben Instrumente und vier Sprechrollen geschrieben ist, also wirklich ein Stück, das mit geringem Budget aufgeführt werden kann.

Als geschäftstüchtiger Komponist extrahierte Strawinsky zwei Suiten aus seiner Partitur, die etwas häufiger live zu hören sind - in zwei stilbildenden historischen Aufnahmen auch im Notenschlüssel.

Aber worum geht es eigentlich in dieser Geschichte nach einem alten russischen Märchen? Was ist das Besondere an Strawinskys Wahl der Instrumente und seiner Partitur? Paul Bartholomäi versucht, diese Fragen zu beantworten und wirft auch einen kleinen Blick in die Komponistenwerkstatt Igor Strawinskys.

Humor ist so ungefähr das letzte, woran man beim alten Johann Sebastian Bach denkt, der einen von dem bekannten Portrait missmutig anblickt und mit grausamer Unerbittlichkeit bis zu siebenstimmige Fugen für Messen oder Passionen schreibt. Und doch hatte Bach Humor, sogar musikalischen.

Der Beweis: die so genannte "Bauernkantate" "Mer hahn en neue Oberkeet". Worin Bachs musikalischer Humor besteht, warum der reife Bach eine solche Kantate komponiert haben könnte und was das Werk mit dem zwanzig Jahre älteren Brandenburgischen Konzert gemeinsam hat - Paul Bartholomäi deutet diese "Musik aus Bachs unterster Schublade".

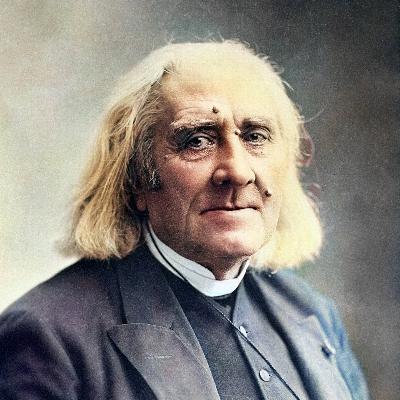

Franz Liszt, der unaufhörliche Produzent von pianistischem Virtuosengeflitter, was will der mit dem "Faust" von Goethe? Eine Sinfonie, die obendrein Beethovens Neunte imitiert und am Schluss, reichlich schwach und unmotiviert, einen Solisten und einen Chor ins Feld führt - was das Stück für Aufführungen unprofitabel teuer macht...

Ein Fall für Paul Bartholomäi: Im "Notenschlüssel" zeigt er, wie hochintelligent Liszt als Komponist mit dem Faust-Stoff umgeht, indem er ihn auf drei Figurenporträts beschränkt und diesen Figuren ein treffendes, sorgsam und mit viel Verstand designtes musikalisches Gewand schneidert - und so ganz nebenbei hat Liszt, lange vor Schönberg, wohl die erste Zwölftonreihe komponiert, und zwar sehr prominent gleich zu Beginn des Werkes.

Man könnte auf den Gedanken kommen, Chopin sei nur auf der Erde gewesen, um sein ganzes kurzes Leben lang einen Schwanengesang zu schreiben, unendlich schön, aber auch unendlich traurig. Einer der traurigsten Sätze ist wahrscheinlich der berühmte Trauermarsch, um den Chopin eine ganze Klaviersonate herumkomponiert hat.

Robert Schumann meinte, Chopin habe in dieser b-Moll-Sonate vier seiner tollsten Kinder zusammengekoppelt - Paul Bartholomäi ist anderer Meinung und erläutert die Zusammenhänge in der Sonate, Chopins Anspruch jenseits von Salon und polnischen Nationalklängen und vergleicht die Interpretationsansätze verschiedener Pianistinnen und Pianisten.

Kurt Weill und Bertolt Brecht - wer denkt da nicht an den Dauerbrenner "Dreigroschenoper"? Am Anfang der legendären Zusammenarbeit stand das Mahagonny "Songspiel", mit dem sich die beiden auf das musikalisch-ästhetisch neue Terrain vortasteten. Theodor W. Adorno hörte die Musik "als sei sie aus Lumpen und Abfall und Sentimentalität zusammengeflickt" - und das war durchaus nicht boshaft gemeint.

Paul Bartholomäi stellt das "Songspiel", die Vorstudie zur späteren abendfüllenden Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", vor, wirft einen Blick in die Arbeit der beiden Künstler vor ihrem gemeinsamen Wirken und beleuchtet auch ästhetische Fragen zu dieser musikdramatischen Revolution.

Wenn Komponisten in die Seele ihrer Kinder blicken, wird leicht daraus Musik. Robert Schumann schenkte seiner Tochter Marie zum 7. Geburtstag einige Klavierstücke, die sie selbst spielen sollte.

Das wurde der Grundstock für Schumanns "Album für die Jugend", eine Sammlung, die bis heute im Klavierunterricht Kinderhände in Bewegung bringt.

Warum der in der Realität vielleicht gar nicht so glücklich agierende Papa Schumann mit diesen Stücken musikalisch Neuland betritt, was für einen Einfluss die Komposition jenseits der musikalischen Aspekte auf die Situation der Familie Schumann hatte und was das 1848 entstandene Werk vielleicht mit Politik zu tun haben könnte, das alles untersucht Paul Bartholomäi bei seinem kursorischen Durchgang durch Schumanns "Album für die Jugend".

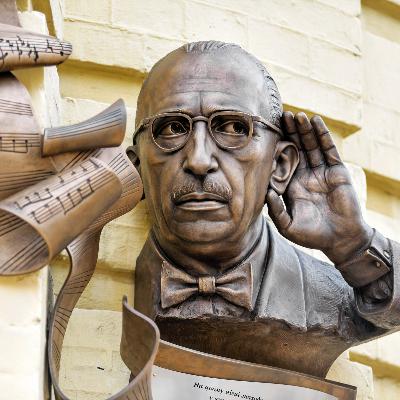

Musik für ein Sportfest! Und das hört man auch. Was gibt es denn an dieser Festmusik für den Turnverein "Sokol" - das heißt Falke - in Brünn zu entschlüsseln?

Paul Bartholomäi muss diesmal nicht eine komplizierte Musik durchleuchten, sondern erst einmal erklären, was es an dieser einfachen Fanfaren-Musik für den Sport überhaupt zu erklären gibt.

Zunächst ist es wohl der Komponist Leos Janáček - wo gehört der eigentlich hin? Also außer, dass er in Brünn jahrzehntelang eine Lokalgröße war. Und ist die einfache Sportvereinsmusik wirklich so lokal, wie sie zunächst scheint? Hat sie vielleicht gar eine politische Dimension? Um die kleine Sinfonie von knapp 25 Minuten Dauer mit ihren rätselhaften Satztiteln scheinen sich doch ein paar offene Fragen zu ranken.

Wie war das noch mit den Iphigenien? Die in Aulis und die in Tauris? Beide Dramen sind schon von Euripides überliefert und durchziehen die Literatur- und Operngeschichte - auch bei Christoph Willibald Gluck. Und der machte aus der aulischen Iphigenie eine seiner "Reformopern".

Natürlichkeit, Schlichtheit, Schnörkellosigkeit sollten die Oper neuen Stils prägen, und Gluck setzte das auch eifrig um. Das gefiel noch Richard Wagner, der den alten Gluck als einen seiner Vorläufer betrachtete - und eine deutsche Bearbeitung der "Iphigenie in Aulis" fabrizierte. Paul Bartholomäi lässt diese Version anklingen, führt in die vieldiskutierte "Opernreform" Glucks ein und vergleicht auch Glucks verschiedene Versionen der Oper.

Warum blieb Schuberts "Unvollendete" unvollendet? Natürlich kann in einer Sendung zu Schuberts Sinfonie-Fragment in h-Moll diese viel diskutierte Frage nicht ausgelassen werden.

Aber dieser Schlager des sinfonischen Repertoires wirft noch viel mehr Fragen auf: Welches Sinfonie-Konzept verfolgt Schubert in den beiden vollendeten Sätzen? Warum ähneln sich die Themen im Kopfsatz so stark? Wie gelangt Schubert zu den heftigen Kontrasten? Kann man Biographisches zur Deutung heranziehen?

Paul Bartholomäi greift zunächst zur Vokalmusik, schlägt sozusagen im Wörterbuch von Schuberts Liedern nach und findet dort einen Schlüssel zu dem singulären Werk und seiner Stellung in Schuberts vollendeten und unvollendeten Sinfonien.

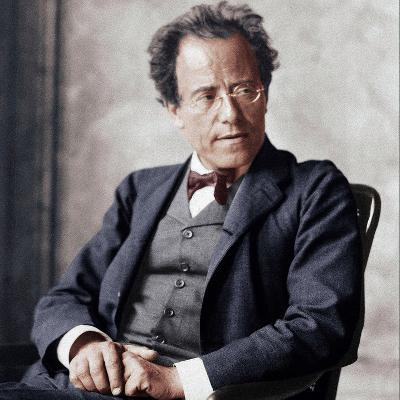

"Des Knaben Wunderhorn" - was hat Gustav Mahler an den so unfertig scheinenden Gedichten aus der Sammlung alter deutscher Lieder von Achim von Arnim und Clemens Brentano gereizt? Wo doch seine berühmten Liedkomponisten-Kollegen aus dem 19. Jahrhundert weitgehend an den ungeschliffenen Diamanten der bereits 1806 erschienenen und sehr erfolgreichen Sammlung vorbeigegangen waren.

Vielleicht war es gerade die Unausgegorenheit der Zeilen; sie sind eigentlich eher "Fetzen, Streiflichter, Aromen" - findet Paul Bartholomäi: Mahlers Musik nistet genau in den offenen Spalten und Lücken der Texte. Mit dem Schlüssel der "Wunderhorn-Vertonungen" lässt sich auch die Tür zu Mahlers Sinfonien öffnen: Die zweite, die dritte und die vierte Sinfonie nehmen direkt Bezug auf "Wunderhorn-Lieder". Wo hat Mahler die elementare Einfachheit der Musik her? Paul Bartholomäi wagt eine kühne These...

Nein, natürlich gibt es um 1720 noch keine Klavierkonzerte, diese Gattung entstand erst ein paar Jahre später. Oder gab es doch schon eins? Denken darf man schon, dass Bachs 5. Brandenburgisches Konzert das erste Klavierkonzert ist, findet Paul Bartholomäi, auch wenn es die gestrenge Musikwissenschaft natürlich verbietet; denn es gibt in dem Konzert ja drei Solisten: Cembalo, Flöte und Violine. Aber das Cembalo drängelt sich unter ihnen ständig vor...

Das scheinbar so bekannte 5. Brandenburgische Konzert hat noch weitere Eigenartigkeiten zu bieten - Paul Bartholomäi deckt sie auf und versucht Deutungen, ob es sich nun um die von Antonio Vivaldi und Louis Marchand übernommenen Themen, die nicht ganz übersichtliche Entstehungsgeschichte, die abweichende Frühfassung oder auch um heutige Interpretationen handelt.

Wer versteht schon die Handlung von Shakespeares "Sommernachtstraum"? Am ehesten wohl ein Fernsehzuschauer, der sich von Programm zu Programm klickt. So jedenfalls stellt Paul Bartholomäi sich vor, wie Shakespeare dieses bunte Theater entworfen haben könnte.

Und Felix Mendelssohn? Der erfand dazu schon mit 17 Jahren eine fantastische Ouvertüre in romantischen Farben, und einige Jahre später komponierte er noch eine komplette Schauspielmusik hinzu - wahrscheinlich eine der bekanntesten Schöpfungen des hochgebildeten und hochkultivierten deutschen Komponisten.

Deutsch? Seine Zeitgenossen empfanden ihn als den womöglich größten Exponenten deutscher Musikkultur - die Nachwelt allerdings seit Richard Wagner begann, das anders zu sehen und den betont evangelischen Musiker mit antisemitischen Angriffen zu verunglimpfen. Wie jüdisch oder wie deutsch war Mendelssohn? Auch an diesem Thema geht Paul Bartholomäi bei seinem Streifzug durch Mendelssohns Sommernachtstraum-Musik nicht vorbei.

Was trieb den jungen Klavierkomponisten Johannes Brahms dazu, mit 22 Jahren drei Klavierquartette komponieren zu wollen - eine Gattung, die vor ihm nur von wenigen Komponisten mit dauerhaft erfolgreichen Produkten bedacht wurde?

"Klavier plus…" lag dem musikalisch geselligen Brahms jedenfalls am Herzen. Konnte er sich damit vielleicht auch ein Stückchen weiter den Weg zur großen Sinfonie bahnen? Dass die drei umfangreichen Klavierquartette von Brahms sinfonische Ausmaße und Ansprüche haben, ist vielen aufgefallen, und Arnold Schönberg hat das kurzerhand in die Tat umgesetzt: Er fertigte 1937 eine Orchesterbearbeitung des ersten Klavierquartetts op. 25 von Johannes Brahms an.

Paul Bartholomäi serviert eine Kostprobe aus dieser Brahms-Sinfonie von fremder Hand, wirft einen Blick auf die beiden Schwesterwerke des g-Moll-Quartetts, führt die Arbeitsweise des Komponisten vor, der - wie vor ihm schon Beethoven - aus kleinen Bausteinen große Gebäude konstruiert, und lässt natürlich auch die autobiographischen Hinweise des stets ironischen Brahms nicht aus.

Kennen Sie Künstler, die in Rente gehen oder sich zur Ruhe setzen? Gioachino Rossini war einer der wenigen, der seine musikalische Karriere als Opernkomponist früh beendet hat - mit 37 Jahren.

Doch anders als die Legende erzählt, hat er sich danach nicht nur der Kochkunst gewidmet, sondern durchaus noch komponiert, meist Klaviermusik für seine Abendgesellschaften. Knapp 15 Bände dieser Stücke hat er gesammelt und ihnen den ironischen Titel "Alterssünden" gegeben.

Paul Bartholomäi blättert durch diese Sammlung und stellt die schönsten, die skurrilsten, die absonderlichsten oder die überraschendsten dieser kleinen Klavierwerke vor, zeigt die Vielfalt dieser "musikalischen Partyhäppchen" auf und zieht Querverbindungen zu Chopin oder Satie.

Vielleicht erscheint heute die ellenlange und etwas schwerfällige Riesenkomödie von Richard Wagner um die nach peniblen Regeln singenden Handwerker und die hübsche junge Frau, die - vollkommen politisch unkorrekt - als Preis für einen Gesangswettbewerb ausgesetzt wird, altbacken und wirklich nicht mehr zeitgemäß, zumal sie auch in der NS-Zeit keine besonders rühmliche Rolle gespielt hat...

Und doch: "Die Meistersinger von Nürnberg" zählen bis heute zu den Opern, die mit Sicherheit zu einem ausverkauften Saal führen. Paul Bartholomäi nimmt sich das gut vierstündige Musiktheaterstück vor, lässt den historischen "Meistersang" hören, bringt wunschkonzertverdächtige Schlüsselszenen und erläutert Wagners musikalische Komik sowie Vielschichtigkeit der Szenengestaltung.

Zweihundert Jahre später geboren - Hector Berlioz würde wahrscheinlich Fantasy-Computerspiele musikalisch bebildern oder gar komplett erfinden.

Als Kind der "Romantik" jedoch schuf er ein Standardwerk der Orchesterliteratur, das bis heute als bahnbrechend gilt. Neu waren nicht nur der extrem aufgefächerte Orchestersatz oder die programmatischen Anmoderationen der Sätze durch Berlioz selbst, sondern vor allem die grandiose Inszenierung des "romantischen Künstlers": der unverstandene, leidende, dämonische, einsame, aber vor allem geniale Außenseiter.

Paul Bartholomäi stellt dieses Subjekt der "Symphonie fantastique" vor, untersucht die Mittel dieses großen instrumentalen Kinos und deutet auch die Person des Orchestermalers Hector Berlioz.

Warum vernichtet der gütige Gott böse und gute Menschen gleichermaßen? Das fragte man sich auch 1755 nach dem wohl verheerendsten Erdbeben Europas, das in Lissabon zehntausende Opfer gefordert hatte. Wie passt eine solche Katastrophe in die "beste der möglichen Welten"? Die Aufklärer kamen in Erklärungsnot. Kant, Lessing, Voltaire und auch noch Goethe äußerten sich. Und: Georg Philipp Telemann ließ die Musik sprechen.

In seiner "Donnerode" vertont er eine relativ simple, von musikalischen Möglichkeiten ausgehende Deutung. Paul Bartholomäi beleuchtet die seinerzeit bekannte Kantate und lässt auch die Diskussion der Philosophen nachklingen.

Mit dem "Jeunehomme-Konzert" hat Mozart sein erstes Klavierkonzert mit Weltgeltung komponiert, und er hat es selbst auch öffentlich gespielt. Mit diesem Konzert, das prosaisch heute den Namen "Klavierkonzert Es-Dur KV 271" trägt, hat er, so sagt man, eine neue Stufe in der noch jungen Gattung erklommen.

Warum man dieses Konzert vielleicht besser mit den Ohren des Musikenthusiasten und nicht mit denen des Fachmanns hören sollte, wer die ominöse "Madame Jeunehomme" wirklich war, von der das Konzert seinen Populartitel hat, und was an dem Konzert denn so neu war - das versucht Paul Bartholomäi zu ergründen.