Discover Küstory

Küstory

Küstory

Author: Stefan Magnussen, Laura Potzuweit

Subscribed: 3Played: 37Subscribe

Share

Description

Geschichte(n) von der Waterkant.

Regionalhistorischer Podcast zu Personen, Ereignissen, Themen und Institutionen der Schleswig-Holsteinischen Regionalgeschichte, von den Wikingern bis zur Fehmarnbeltquerung.

Hosts: Dr. Stefan Magnussen und Laura Potzuweit, Regionalhistoriker*innen aus Kiel

Regionalhistorischer Podcast zu Personen, Ereignissen, Themen und Institutionen der Schleswig-Holsteinischen Regionalgeschichte, von den Wikingern bis zur Fehmarnbeltquerung.

Hosts: Dr. Stefan Magnussen und Laura Potzuweit, Regionalhistoriker*innen aus Kiel

26 Episodes

Reverse

In diesem Jahr feiert Holstein Kiel sein 125-jähriges Jubiläum, doch wie genau vergegenwärtigt man über hundert Jahre Vereinsgeschichte? Dieser Frage gehen wir in dieser Episode nach. Dabei stellen wir euch verschiedene Ansätze vor, die vereinsintern und -extern, mit weniger oder mehr Aufwand, umgesetzt werden können, um in der Öffentlichkeit zukünftig eine größere Sichtbarkeit der Clubhistorie zu erreichen. Als Sprecher fungieren Paul, Ole und Eric. Für die Recherche waren Lennard und Asena verantwortlich. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektseminars „125 Jahre Holstein Kiel. Studentische Forschungen zum Vereinsjubiläum“ am Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Der Fußballverein Holstein Kiel kann auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken. Besonders in den letzten Jahren konnte sich der Club aus dem Norden sukzessive im deutschen Profifußball etablieren und steigern. Mittlerweile ist die KSV in der 1. Fußballbundesliga angekommen und bestreitet 2024/25 ihre Debütsaison in Deutschlands höchster Spielklasse. Noch dazu ist Holstein Kiel der erste Verein aus Schleswig-Holstein, dem dieser Aufstieg gelang. In diesem Podcast geben die Studierenden Sarah, Henrik und Stefan Einblicke in die 125-jährige Vereinshistorie. Was lässt sich über den Weg Holstein Kiels in die Bundesliga sagen? Welche Akteure spielten eine Rolle? Was bedeutet der Club für die Stadt? Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektseminars „125 Jahre Holstein Kiel. Studentische Forschungen zum Vereinsjubiläum“ am Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

In dieser kleinen Bonusepisode sprechen wir mit den Studierenden über die Erfahrung, erstmals einen Podcast erstellt zu haben

15 Männer und Frauen des Gutes Schmoel wurden durch Graf Christian von Rantzau der Hexerei beschuldigt und hingerichtet. Aber konnte der Graf einfach so über seine Leibeigenen richten? Weit gefehlt! In der dritten Episode erklärt Sara, weshalb kurze Zeit später die Herzöge von Holstein ihrerseits einen Prozess gegen den Grafen führten, und schildert, wie sich dieses Ereignis in die allgemeine Geschichte der Hexenverfolgung in Schleswig-Holstein einbettet.

Einer der berühmtesten Hexenprozesse fand 1686 auf Gut Schmoel im heutigen Kreis Plön statt. Graf Christian von Rantzau verurteilte insgesamt 15 Personen seines Gutes zum Tode. In dieser Episode schildern Christian und Celina den Prozess und wie es dazu kommen konnte.

Wir alle können etwas mit dem Begriff Hexen anfangen und verbinden mit ihnen gewisse Bilder. Dabei gibt es "das" Bild der Hexe eigentlich gar nicht. In der ersten Episode geht unser Moderator Henrik mit Max auf eine Reise in die Welt der Hexen in der Popkultur.

Am 28. und 29. März 1955 wurden die Bonn-Kopenhagener-Erklärungen unterzeichnet. Durch sie verständigten sich die noch junge Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Dänemark auf einen gegenseitigen Umgang mit den Minderheiten beiderseits der Grenzen - Regelungen, die bis heute Geltung haben und somit wesentlich zur Gegenwart des Landes Schleswig-Holstein beitragen. Aber wo blieb in diesem Prozess die friesische Minderheit?

In dieser Folge hat Stefan den Historiker Alexander Schwerdtfeger-Klaus zu Gast. Alexander leitet aktuell das Archiv und das Museum im ostwestfälischen Warburg – das ist zwar auch eine Hansestadt und somit prinzipiell für unsere Region interessant. Wir haben ihn aber aus einem anderen Anlass eingeladen. Alexander hat sich nämlich im Rahmen seiner Doktorarbeit jahrelang mit dem sogenannten älteren Stadtbuch aus Eutin beschäftigt. Er konnte dadurch nicht nur die Quelle ganz neu einordnen und verfügbar machen, sondern auch wichtige Informationen zum Leben in einer spätmittelalterlichen Stadt im östlichen Holstein gewinnen. Im letzten Jahr erhielt er dann auch für seine Forschungen den Forschungspreis der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte.

Anlässlich der diesjährigen Jahresversammlung gibt es in diesem Monat gleich zwei Episoden. In der neuen Episode sprechen wir mit dem Geschichtsstudenten Manuel Ovenhausen, dessen Bachelorarbeit in diesem Jahr mit dem Nachwuchspreis der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte ausgezeichnet wird.

Wir unterhalten uns mit Manuel nicht nur die ersten Bischöfe, sondern klären auch, weshalb es eigentlich eine neue Studie brauchte. Es geht aber auch um die Überraschungen, Kuriositäten und Mythen, denen er während seiner Studie begegnete - und am Ende klären wir die Frage, wann man diese Studie denn auch endlich wird lesen können.

Mit dem Rad das Land zwischen den Meeren erkunden - das klingt nach einer sehr modernen Idee. Dabei hat man schon vor mehr als 100 Jahren im Prinzip genau dasselbe getan, als Pioniere wie Gregers Nissen das Fahrrad für sich entdeckten und es binnen weniger Jahre zu einem Massenphänomen machten.

Zum Start einer neuen Reihe von Gesprächen über die schleswig-holsteinische Landesgeschichte haben wir uns mit Lars Amenda getroffen. Gemeinsam sprechen wir über diese Pioniere und über die Frage, was genau die Menschen um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert am Fahrrad und dem Radsport reizte.

Es kommt nicht oft vor, dass regionalhistorische Themen weltweit besprochen werden. Aber diese Nachricht eroberte die Medien im Sturm: Die Kirche von Rungholt wurde entdeckt! Hinter dieser Entdeckung steht ein Team aus Forscherinnen und Forschern aus Schleswig, Kiel und Mainz, die seit vielen Jahren zur versunkenen Stadt im Wattenmeer forschen. In der aktuellen Episode sprechen wir über die bisherige Forschung zu Rungholt und wie das aktuelle Projekt es schaffen will, den Mythos mit konkreten Daten zu untermauern.

Dithmarschen ist eine der spannendsten historischen Regionen in Schleswig-Holstein. Grund genug also, um uns in nach fünf Episoden schon wieder mit der südlichen Westküste des Landes zu beschäftigen. Dieses mal geht es um das Innenleben dieser Region - genauer gesagt, um eine der zentralen Quellen für diese Region: das 1447 verfasste Dithmarscher Landrecht.

Diese stand im Zentrum einer Tagung, die im Juni im Dithmarscher Landesmuseum stattfand. In der aktuellen Episode haben wir die langjährige Direktorin des Dithmarscher Landesmuseums, Jutta Müller, zu Gast. Mir ihr sprechen wir über das Landrecht, seine Bedeutung und was uns die Tagung an neuen Erkenntnissen brachte. Es geht aber auch um das Landesmuseum als solche und die Frage, weshalb Dithmarschen eigentlich ein Landes- und kein Kreismuseum hat.

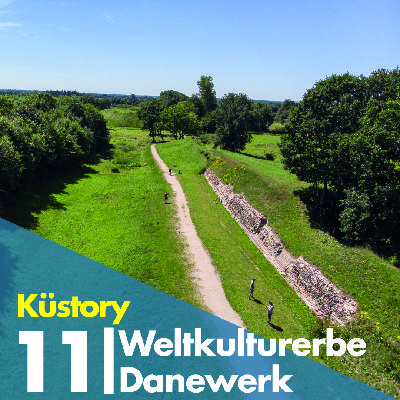

Das Danewerk ist das größte Kulturdenkmal des Nordens. Über eine Strecke von knapp 30 Kilometern ziehen sich seine Wälle von der Schlei bis zur Treene. Die Bedeutung der Wälle zieht sich jedoch auch quer durch die Geschichte der Region. Kaum eine Epoche verging, ohne dass am Danewerk gebaut wurde. Allerdings steht es in der öffentlichen Wahrnehmung weit hinter der nahegelegenen Siedlung Haithabu zurück, mit der es seit 2018 das UNESCO-Weltkulturerbe "Archäologische Grenzkomplex Haithabu und Danewerk" bildet. Zeit also, um uns mal näher mit diesem spannenden Denkmal auseinanderzusetzen!

Am 8. Mai 1945 endete mit der Kapitulation der Wehrmacht der Zweite Weltkrieg - zumindest in Europa. Doch wie soll man sich an diesen Tag erinnern? Auf diese Frage hat jede Generation seine eigenen Antworten gefunden. Seit dem Sommer 2020 ist der 8. Mai in Schleswig-Holstein nun offiziell ein Gedenktag. Doch was bedeutet das eigentlich? Und weshalb gerade in Schleswig-Holstein?

In der neuen Episode von Küstory unterhalten wir uns mit Uta Körby und Detlev Kraack. Beide gehören zum Initiativkreis "Gedenktag 8. Mai", einem Netzwerk, das sich federführend für diesen Gedenktag einsetzte. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie der 8. Mai in Schleswig-Holstein eigentlich aussah und was dieser Tag für Menschen im Norden bedeutete. Es geht aber auch um den Gedenktag und die Arbeit des Initiativkreises. Wir unterhalten uns darüber, von wo der Impuls zum Gedenktag eigentlich ausging, welche Hoffnungen man an ihn knüpfte und wie das Programm in diesem Jahr aussehen wird.

Schleswig-Holstein gilt heute eher als fußballerische Provinz. Dabei gab es durchaus Jahre, in denen der Norden, seine Vereine und Gesichter ganz oben mitmischten. Aber habt ihr schon einmal vom Adolf Jäger, Arthur Beier oder Olaf P. Blaschke gehört? Und weshalb haben legendäre Nationalspieler wie Paul Janes oder Ottmar Walter einst in Schleswig-Holstein ihre Schuhe geschnürt?

Anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung ist nun das Buch "Von Malente, Meistern und Meeren" erschienen. Es erzählt erstmals die Geschichte des Fußballs zwischen den Meeren, von den frühsten Anfängen bis zum immer populärer werdenden Fußball der Frauen. Mit Tim Cassel und Christian Jessen haben wir uns zwei der an der Entstehung beteiligten Personen eingeladen. Eigentlich wollten wir uns über die gesamte Geschichte unterhalten, aber am Ende blieben wir doch bei den spannenden Pionierjahren hängen. Wir sprechen aber auch das Jubiläumsjahr und weshalb Rudi Völler mal in Malente anrufen sollte. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja noch einmal zu einer zweiten Halbzeit?

In dieser Bonusepisode zum Nachlass von Max Planck berichtet der Kieler Lehramtsstudent Hauke Seier über das Schicksal von Erwin Planck, dem zweiten Sohn Max Plancks, der im Januar 1945 von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde.

Die Ereignisse der letzten Kriegsjahre machten auch vor einem großen Wissenschaftler wie Max Planck nicht halt. 1943 wurde auch seine Wohnung in Berlin-Grunewald zerstört, wodurch auch große Teile seiner privaten Unterlagen verloren gingen. Planck selbst floh nach Göttingen, wo er eine notdürftige Unterkunft fand. Im Gespräch mit Laura erzählt der Kieler Student Marco Büchmann vom Schicksal Max Plancks in den letzten Kriegsmonaten.

Diese Episode entstand als Ergebnis des praxisorientierten Seminars "Max Planck in Kiel. Sicherung, Sichtung und Auswertung seines unbekannten Nachlasses", das im Wintersemester 2022/23 am Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel angeboten wurde. Da wir Küstory als Forum für eine breite Vielfalt an der Auseinandersetzung mit der Regionalgeschichte verstehen, haben wir uns kurzfristig entschlossen, dem Thema Max Planck eine ganze Trilogie zu widmen. Die einzelnen Episoden können zwar losgelöst voneinander gehört werden. Solltet ihr jedoch noch nichts im Nachlass gehört haben, so beginnt doch am besten bei unserem Gespräch mit Anne Krohn und Michael Bonitz!

Er gehört zu den ganz Großen Namen der deutschen Wissenschaft: Max Planck. Er entdeckte die Quantenphysik, erhielt den Nobelpreis und gab der größten deutschen Forschungseinrichtung seinen Namen. Was viele aber nicht wissen: geboren wurde er in Kiel!

Seit 2020 befindet sich sein privater Nachlass in der Universität seiner Heimatstadt, wo er von einem interdisziplinären Team bearbeitet wird. Karen und Laura haben in der aktuellen Episode die Historikerin Anne Krohn und den Physiker Prof. Dr. Michael Bonitz zu Gast. In dem Gespräch geht es einerseits um den Forscher. Wir sprechen über seine Entdeckung der Quantenphysik, die Verleihung des Nobelpreises und seine große Bedeutung für die Wissenschaft im frühen 20. Jahrhundert. Wir unterhalten uns aber auch über den Nachlass, wie dieser seinen Weg nach Kiel fand und was uns dieser über den Privatmann Max Planck erzählt.

Diesen Monat haben Stefan und Karen ihren Kollegen Stefan Brenner zu Gast. Stefan ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Abteilung für Regionalgeschichte und hat jüngst ein neues Buch zu den Beziehungen Dithmarschens zu den Hansestädten in der Region verfasst.

Wir sprechen darüber, welches Verhältnis die Region Dithmarschen zu Städten wie Lübeck, Hamburg oder Lüneburg hatte und warum gerade die Jahre zwischen der Schlacht von Hemmingstedt (1500) und der "letzten Fehde" (1559) eine hansische Epoche waren. Wir sprechen aber auch über den Entstehungsweg des Buches. Es geht darum, wie Stefan den Weg zur Regionalgeschichte geführt hat und mit welchen Projekten er sich jetzt beschäftigen wird - und was dann mit der Hanse zu tun hat.

In der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gibt es heute eine Sammlung von 31 krankhaft deformierten weiblichen Becken. Sie wurden Frauen entnommen, die im 19. Jahrhundert im Kieler Geburtshaus während einer Geburt oder dem folgenden Wochenbett verstarben. Auch wenn diese Becken als Teil der Sammlung über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind, weiß man über die Biographien dieser Frauen bis heute wenig.

In dieser Episode haben Laura und Stefan den Historiker Dr. Christian Hoffarth von der Universität Kiel und den Mediziner Prof. Dr. Ibrahim Alkatout vom UKSH zu Gast. Beide beschäftigen sich seit Jahren wissenschaftlichen mit dieser Sammlung und verfassen gerade ein Buch, das nicht nur das Thema der Geburt im 19. Jahrhundert beleuchtet, sondern auch erstmals die Geschichte einiger dieser Frauen erzählen möchte.

Wir sprechen gemeinsam über dieses Vorhaben und welche Einblicke es in das Thema der Armut und Geburt im 19. Jahrhundert ermöglicht. Wir reden über die Hintergründe dieser Sammlung und der Geschichte der Frauen, aber auch darüber, was die Ärzte damals dazu bewegte, diese deformierten Becken zu sammeln. Uns interessieren aber auch die persönlichen Wege unserer Gäste, was sie zu diesem Thema gebracht hat und wie sie von der interdisziplinären Zusammenarbeit profitieren.