Discover wissensART

wissensART

148 Episodes

Reverse

Was ist wahr, was ist falsch, was ist Schein.

Diese Frage beschäftigte Frieder Danielis lebenslang. Er diskutierte sie mit dem Philosophen Martin Buber, dem Historiker Eric Hobsbawm und dem Schriftsteller Elias Canetti. Allesamt Geistesgrößen des 20. Jahrhunderts.

Wer waren diese Männer, die das Denken einer Generation prägten? Martin Buber, das war der große Denker, der wusste, dass sich das Ich am Du entfaltet, Eric Hobsbaum, war der marxistisch orientierte britische Universalhistoriker mit sozial- und wirtschaftshistorischen Schwerpunkten, der das deutsche Kaiserreich, das britische Empire, das Nazireich und schließlich auch das Sowjetreich überlebte und Elias Canetti, das war der bulgarisch, britische Schriftsteller, der 1981 den Literaturnobelpreis erhalten hat. Viele dieser Gespräche haben im Salon des österreichischen Diplomaten Ingo Mussi und seiner Frau Renate stattgefunden. Auch Georg Eissler, der österreichische Maler ging dort ein und aus. Was für ein Umfeld für die Entfaltung des malerischen Talents des Autodidakten Frieder Danielis. Aus Reichenhall war er als Bub nach Salzburg gekommen, um ins Gymnasium zu gehen. Bald jedoch faszinierten ihn die Bilder in den Auslagen der Galerie Welz. Er schmiss die Schule hin und arbeitete in der Buchhandlung und der Galerie Welz. Bald zog es ihn jedoch nach Venedig, Mailand, Udine, nach London und nach New York. Dort hatte er mit seiner geliebten Frau Susan Salm bis zu seinem Lebensende eine kleine Wohnung. Aber auch Venedig und Wien nannte er sein Zuhause. Empfing dort wie da Freunde, bekochte sie und genoss die Musik von Susan Salm, wenn sie am Cello übte. Stets war das Musikalische, das Leichte in seinen Arbeiten präsent, vor allem in jenen, die ich kenne, die in meinem Besitz sind.

"Mozart springt kopfüber über die Brücke", heißt eines davon, gemalt mit Farbkreide und Farbstiften. "Mein Quartett" heißen vier Pastellwerke in der Größe von 33 x 39 cm. Ganz besonders sind auch sechs Skizzen, die der Künstler mit Wasserfarben malte und die von der Rahmenhandlung Wohlleb in einem wunderschönen Rahmen zusammengefügt wurden.

Themen in Bildzyklen zusammenzufassen, war charakteristisch für Frieder Danielis. Sein Interesse galt der Veränderung und Abwandlung eines fortlaufenden Grundthemas. Innerhalb eines Bildzyklus entstanden durchdachte Kompositionen. Formen und Strukturen variierten - genauso Materialien und Techniken. So entstanden Pastelle und Gouachen auf Papier, sowie Eitemperaarbeiten auf Leinwand.

Vorwiegend bemalte Frieder Danielis die gesamte Fläche. Die exzellente Qualität des Papiers kommt dennoch zur Geltung. Meist erfreut ein bewegendes Leuchten in heller oder starker Farbigkeit das Auge. Manchmal sind es auch Pastelltöne. Unbeschwert und leicht. Es muss wohl so um das Jahr 1955 gewesen sein, da setzte der Knabe Frieder Danielis unbeschwert und leicht zu einem Sprung über die Mauer des Schlosses Leopoldskron in Max Reinhards Garten an.Dort fotografierte er mit der Kamera seines Bruders; fotografierte die kleinen Putti, Pferdchen und Statuen und fragte sich, was ist wahr, was ist falsch und was ist Schein.

Vieles lässt sich erahnen, denn kein Werk ist final, keine Linie zu Ende gezogen, so als warte es auf eine neue Interpretation. Macht das nicht neugierig? Nach Terminvereinbarung unter der e-mail wissensart@wissensart sind die Werke in der Salon Galerie zu sehen.

©Elisabeth J. Nöstlinger

Werke von Frieder Danielis befinden sich in öffentlichen Sammlungen, u. a. in Wien in der Albertina und im Wien Museum; im Rupertinum Salzburg; im Museo Civico Triest; im Lindau-Museum, Altenburg und San Franciso Museum of Modern Art, Kalifornien.

Die Lyrikerin spielt mit Sprache, sieht Worte als ihr Instrument, komponiert mit ihnen eine Sprachmelodie. Viele Jahre hat Siljarosa Schletterer Geige gespielt, doch dann hat sie sich doch entschieden, sich das Verbindende einer poetischen Gesellschaft zum Lebensziel zu machen. Dabei steht das Zusammenspiel von Musik und Sprache im Mittelpunkt ihres Schaffens. Die Geige hat sie zur Seite gelegt.

Ihr erstes Buch hat Siljarosa Schletterer den Flüssen gewidmet. Es heißt Flussdikdate. Die Texte sind direkt an Flüssen und Seen entstanden, personifizieren diese Gewässer und erkunden, was Wasser "diktieren" kann. Koordinaten und Orte spielen dabei eine wichtige Rolle.

„Entschämungen, Körperkantate“, erschienen bei Limbus Lyrik 2025 ist das neueste Buch von Siljarosa Schletterer. Musik, Körper und Sprache finden in diesem Buch zu einem neuen Rhythmus. Und wie der Titel des Lyrikbandes schon sagt, geht es darin um Körper, um Scham und wie sich das transgenerationelle Trauma in unserem Gedächtnis und Körper festsetzt.

© Siljarosa Schletterer, Copyright: Dino Bossnini

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

https://www.bmeia.gv.at/

https://www.limbusverlag.at/

https://wissensart.at

Auskunft: wissensart@wissensart.at

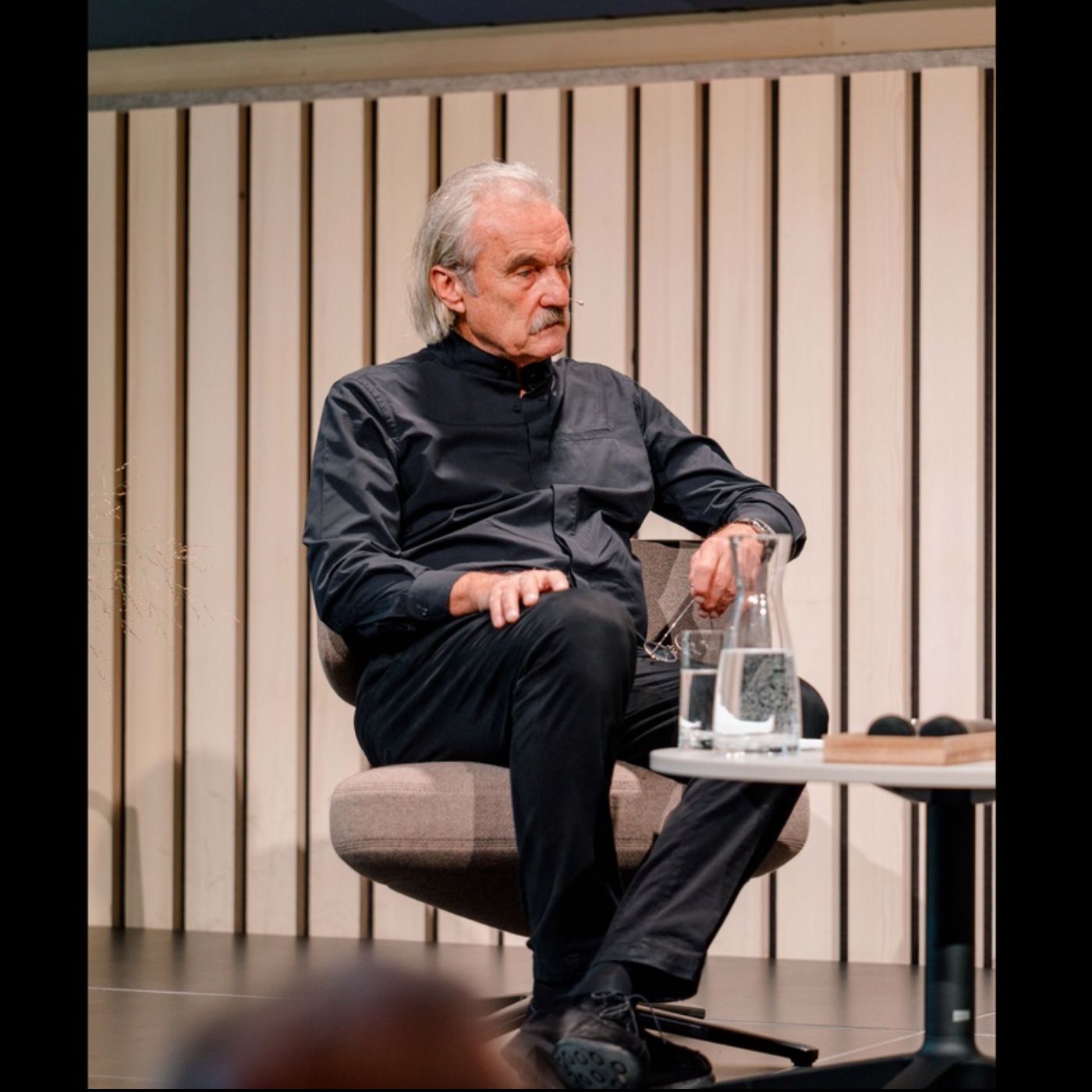

Alois Hotschnig ist Romancier. Meist dauert es Jahre, bis er ein neues Buch veröffentlicht, aber wenn es dann so weit ist, ist es große Erzählkunst, die zu lesen ist.

„Der Silberfuchs meiner Mutter“ ist kürzlich in englischer Sprache erschienen. Grund genug für das ACFNY und das ACFDC, also das Austria Cultural Forum New York und Washington DC, Alois Hotschnig für eine Lesung einzuladen. Für den Autor war das ein nach Hause kommen, war er doch bereits 1992 Gast im Kulturinstitut, so hieß es damals noch, in New York. Wenn er über diese Erlebnisse erzählt, leuchten noch heute seine Augen. Eine lebenslange Freundschaft habe sich aus der Begegnung mit dem seinerzeitigen Leiter des Kulturinstitutes ergeben, ein lebenslanges Begegnungsglück, erzählt der vielfach ausgezeichnete Autor. Mit den Namensgeber:innen der Preise hat Alois Hotschnig eine literarische Beziehung. Es sind diese Erich Fried, Italo Svevo, Anton Wildgans, Anna Seghers und Christine Lavant. Im „Kunst im Gespräch“ erzählt Alois Hotschnig über diese poetische Beziehung.

Alois Hotschnig gilt als verwegener Erzähler – und gehört dennoch zu den ruhigeren Vertretern seiner Zunft. Der Schweizer Essayist Markus Bundi ist Hotschnigs schriftstellerischen Weg bereits seit 2015 nachgegangen – und hat seinen hellsichtigen Lektürereport mit „Vom Verschwinden des Erzählers“ überschrieben. In Hotschnigs Texten, so Bundis Beobachtung, gibt es keine erkennbare Erzählinstanz mehr, kein „Ich“, „Er“ oder „Sie“, der, die oder das die Lesenden durch das Erzählte führt. Es wird nichts vorgekaut oder nachgebetet. Der Text entfaltet sich – ohne Sicherheitsnetz, aber bisweilen mit doppeltem Boden. Er lässt sich nicht einfach (weg-)lesen. Er fordert für sich ein, erlesen zu werden. Gilt das auch für Alois Hotschnig selbst?

© Rupert Larl

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

https://www.bmeia.gv.at/

https://wissensart.at

Auskunft: wissensart@wissensart.at

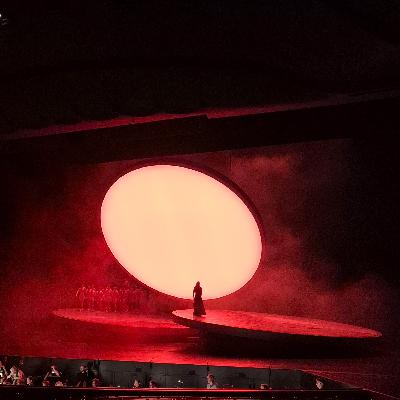

Was für ein Drama! Was für eine Liebesgeschichte, gleich zu Beginn der Salzburger Festspielsaison! Carmen, die Oper von Georges Bizet, ist „das dunkelste und grausamste Werk des Sommers“, befindet der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, „ihre Energie“ sei „trügerisch und zerstörerisch“. Carmen ist eine Verführerin, doch nichts ist ihr wichtiger als ihre Freiheit. Gabriele Carrizzo wird Regie führen und Theodor Currentzis mit seinem Utopia Ensemble die musikalische Leitung übernehmen. Asmik Grigorian wird die Rolle des Vollblutweibes übernehmen. Für den Star der Salzburger Festspiele ist dies ein Rollendebüt. Am zweiten August folgt das nächste Highlight. "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, angeregt durch Max Reinhard, wird im Haus für Mozart zu sehen und zu hören sein. Die Stars dieser Inszenierung: Kate Lindsey, Elina Garanca usw. Manfred Honeck übernimmt das Dirigat. Weiter geht es mit Saint Francois d`Assise von Olivier Messiaen. Diese Inzsenierung von Romeo Castellucci wird sich mit der Inszenierung von Peter Sellars im Jahre 1992 messen müssen. Mit ihr hat der damalige Intendant der Salzburger Festspiele, Gerard Mortier, Operngeschichte geschrieben. Sie steht für eine neue „Festspiel“Zeitrechnung nach der Ära Karajan. Insgesamt werden im Festspielsommer 5 Opern, 4 konzertant aufgeführte Opern und 80 Konzerte zu hören und sehen sein. Was für eine Vorfreude!

© SF/Neumayr/Leo

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

https://www.salzburgerfestspiele.at/

https://wissensart.at

Sophie Reyers Passion ist das Schreiben. Etwas mehr als 160 Bücher hat die knapp Vierzigjährige bereits verfasst. Keine 260 Seiten starke Romane, aber immerhin. Im vergangenen Sommer ist der historische Kriminalroman „Tod bei den Salzburger Festspielen“ erschienen. Das bringt sie ein bisschen ihrem Großvater Walther Reyer näher. Dieser Burgschauspieler der „alten Generation“ stand achtmal als Jedermann auf der Bühne vor dem Domplatz. Eine späte Nähe, denn in ihrer Kindheit war er nicht greifbar. Ausschlaggebend für den Roman war er aber nicht. Viel näher als Theater ist Sophie Reyer die Musik. An der Kunstuniversität in Graz hat sie Komposition bei Klemens Gadenstätter studiert und dieses Studium auch abgeschlossen. Im wissensART „Kunst im Gespräch“ spricht sie darüber, über ihre gegenwärtige Arbeit für einen Film über Rauhnächte und wo sie in 20 Jahren stehen möchte.

© Privat

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

https://www.bmeia.gv.at/

https://wissensart.at

http://sophiereyer.com/

Auskunft: wissensart@wissensart.at

Nachdem im Festspielsommer 2025 in vielen Werken die dunkle Macht des Daseins aufgeführt wurde, nimmt sich Markus Hinterhäuser 2025 der Macht des Herzens an. Sowohl im Theater als auch in der Oper. In dieser Folge geht es vor allem um das Theaterprogramm, welches er der Not geschuldet konzipieren musste. Was dem Impresario hier gelungen ist, ist wahrlich festspielwürdig. Es ist ein Feuerwerk der Uraufführungen! Nobelpreisträger Peter Handke und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek stellen ihre neuen Werke zur Verfügung, für eine Rehabilitation des schwächelnden Schauspiels ist gesorgt.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit Ulrich Rasche, er hat im Festspielsommer 2025 die Oper "Maria Stuarda" von Gaetano Donizetti inszeniert. 2026 kehrt er auf die Pernerinsel zurück. "Faust I" wird unter seiner Regie aufgeführt werden. Oscar Wilde "De Profundis" wird in einer Bearbeitung von Oliver Bonne´ im Landestheater gegeben und "Europa" von Wajdi Mouawad nach dem Theaterstück "Europa´s Pledge" in der Übersetzung von Jacek Poniedzialek wird in der Szene gezeigt. Nicht vergessen werden darf natürlich "Jedermann" und die Komödie "Der Menschenfeind" von Molie`re. Lesungen runden das Theaterprogramm ab. Was für ein Sommer!

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

© SF/Neumayr/Leo

https://www.salzburgerfestspiele.at/

https://wissensart.at

„Sind das alles Ihre Frauen?“, fragte Prinz Philipp von England den österreichischen Botschafter, als sich dieser Königin Elizabeth vorstellte und zu diesem Anlass auch die Mitarbeiterinnen der österreichischen Botschaft in London mitnahm. Was für eine Enttäuschung! Elisabeth Kornfeind, Sektionsleiterin für Europa und Wirtschaft, erzählt in diesem „Kultur im Gespräch“ diese Schnurre. Weitere folgen auch von Botschafterin Regina Rusz, der Leiterin der Sektion für Internationale Kulturangelegenheiten, Ingrid Köhn-Dursy, ehemalige Gleichbehandlungsbeauftrage, sie erzählt über die Aufenthalte in Caracas und Südafrika, Theresia Töglhofer berichtet über ihre Erfahrungen in der Zentrale und David Schriffl, Leiter des historischen Referats im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten fügt als Mitherausgeber des Buches „Traumberuf Diplomatin“ die historischen Fakten der weiblichen Diplomatie in Österreich hinzu.

Frauen gelang der Aufbruch in die Männerdomäne der Diplomatie erst 1954. Zuvor bewiesen sich Salonnie`res und Adlige in ihren Salons immer wieder als geschickte außenpolitische Akteurinnen. Auch nachdem es Johanna Monschein gelungen war, als erste Missionschefin Österreichs die österreichische Gesandtschaft in Oslo zu erhalten, blieben Frauen meist Begleiterinnen ihrer Ehemänner im diplomatischen Dienst. Mittlerweile ist der Frauenanteil im diplomatischen Dienst enorm gestiegen, bis hinauf in die höchste Ebene, bis zur Außenministerin. Beate Meinl-Reisinger, die derzeitige Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, schreibt im Vorwort des Buches „Traumberuf Diplomatin?“: „Nachhaltiger Frieden ist nur möglich, wenn nicht über die Köpfe der halben Weltbevölkerung hinweg entschieden wird.“ (…) „und obwohl die oft zitierte ‚gläserne Decke‘ bereits deutliche Risse zeigt, sind strukturelle Verbesserungen weiterhin notwendig.

Ich freue mich sehr, dass dieses Buch genau hier ansetzt. Es erzählt die Geschichte der Frauen in der österreichischen Diplomatie – kritisch, differenziert, historisch fundiert. Und es zeigt: Fortschritt passiert nicht von allein. Er braucht Sichtbarkeit, Entschlossenheit – und Menschen, die ihn gestalten wollen.“ Was Diplomatinnen dabei erfahren, erzählen sie im „Kunst im Gespräch“.

Traumberuf Diplomatinnen? Lebensrealitäten zwischen Klischees und Verklärung. Luftschacht. Hrsg.: Sarah Ganster, Marina Hassiotis, David Schriffl.

© BMEIA

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

https://www.bmeia.gv.at/

https://wissensart.at

Auskunft: wissensart@wissensart.at

Im Herbst 2025 hat mich die Künstlerin Eva Schlegel in ihr Atelier eingeladen. Es ist ein weitläufiges, helles, prachtvolles Atelier. Von der Decke fallen Eva Schlegels schwerelos anmutenden Spiegelobjekte und definieren den Raum neu.

Schwerelos scheinende Spiegelskulpturen sind ein Markenzeichen von Eva Schlegel. Öffentlich ziert beispielsweise die Prachtstiege des österreichischen Parlaments eine permanente Spiegelinstallation. Man sieht von einem Stiegenhaus ins andere hinüber. Die Skulptur geht über eine Höhe von 17 m. Sie erweitert den Raum, dekonstruiert ihn sogar, aber sie spiegelt nicht die Menschen. Menschen schauen sich in den Spiegel, um sich zu sehen, sich ihrer Existenz zu versichern. Was aber passiert, wenn diese Wahrnehmung durch Kunst gestört wird? Was sehen wir? Wie erleben wir einen Raum? Was ist wahr und was bilden wir uns ein? Das sind für Eva Schlegel zentrale Fragen. Auch denkt die passionierte Reiterin in Räumen und erfindet sie neu, schafft mir ihrer Raum-Kunst Freiräume des Denkens und Handelns und erschließt neue Perspektiven; auch des Denkens und Fühlens. Das führt zu einem „In Between“, zu einer Dialektik in der Schwebe.

Am frühen Morgen lässt sie sich darauf noch nicht ein. Sie beginnt den Tag am liebsten mit einem Frühstück im Bett gemeinsam mit ihrem Mann.

©Louise Pichler

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

https://evaschlegel.com

wissensART: wissensart.at

Auskunft: wissensart@wissensart.at

„Motherland hears, Motherland knows“ ist eine Fotodokumentation von Dasha Karetnikova über die Reise mit ihrem Vater zu den Orten seiner Kindheit. Vier Jahre lang, zwischen 2019 und 2023, waren sie in Kasachstan, Georgien und Russland unterwegs. Nun ist die Fotodokumentation in der Galerie Fotohof, am Salzburger Inge-Morath-Platz 1- 3, bis 21. November 2025 zu sehen. Dank der Unterstützung von ASoP Europe, einer Initiative des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten, konnte auch ein Buch produziert werden, welches die Fotos durch eine Sammlung von Archivmaterial ergänzt. Dasha und ihr Vater recherchierten historische Ereignisse und besuchten die Städte und Orte, in denen Georgiy Karetnikov nach in seiner Kindheit gelebt und gearbeitet hat. Im wissensART „Kunst Gespräch“ Podcast erzählt Dasha Karetnikova über die Inhaftierung ihrer Großmutter, als sie mit ihrem Vater schwanger war.

Trotz lebenslanger Nachforschungen und der intensiven Arbeit an dem Buch „Motherland hears, Motherland knows“, starb Dashas Vater, ohne genau zu wissen, warum seine Mutter vor so vielen Jahren verhaftet wurde. Da er 1938 im Gulag geboren wurde und immer im Schatten der Anschuldigungen leben musste, wurde er 2022 im hohen Alter wiederum von staatlichen Behörden verfolgt.

In der langen Nacht der Museen wurde die Fotodokumentation, in der Galerie Fotohof am Salzburger Inge-Morath-Platz 1- 3, vorgestellt. Staatssekretär Sepp Schellhorn hob bei diesem Anlass die Bedeutung von Kunst und Kultur in der Politik, insbesondere in der Außenpolitik, hervorhob und Dr. Helga Rabl-Stadler sprach über ASoP Europe, einem Projekt des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten.

© Dasha Karetnikova

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

https://fotohof.at/shop/publikationen/motherland-hears-motherland-knows/

wissensART: wissensart.at

Auskunft: wissensart@wissensart.at

Ein Ahnungsloser, der die Welt erkundet, das will Christoph Ransmayr sein. Einer, der die Welt nicht bloß beurteilt, sondern erfährt, durchwandert, umsegelt, erklettert, durchschwimmt, notfalls auch erleidet. Als Dichter, Schriftsteller, Erzähler tituliert zu werden, darauf erhebt Christoph Ransmayr keinen Anspruch. Da wolle er schon lieber Tourist sein, erzählte die Co-Intendanten des "Philosophikums Lech" am Arlberg.

Seinen ersten Roman begann Christoph Ransmayr mit der Frage: „Was ist bloß mit unseren Abenteuern los“. Seither sind etwas mehr als 40 Jahre vergangen. Mehrere Romane folgten, einige Gedichte, wenige Dramen und immer auch Erzählungen in unterschiedlicher Länge. Anders als die Romane, die aus dem Raum der Imagination, der Fantasie, des Traums, entstanden sind, sind alle Erzählungen der Wirklichkeit, der Erfahrung entsprungen, sie sind, so Christoph Ransmayr, der Erfahrung der Welt gewidmet. Es ist seine Erfahrungen der Welt.

Zum Abschluss des 28. Philosophikums Lech erzählte Christoph Ransmayr von seiner Erfahrung der Welt. Er las aus seinem Buch: "Der Weg nach Surabaya".

©Stefanie Lässer

Nächste Woche hören Sie aus der Reihe „Kunst im Gespräch“, eine Diskussion mit Staatssekretär Sepp Schellhorn, Mitbegründerin von ASOP Helga Rabl-Stadler und Dasha Karetnikova, die eine Geschichte über die Reise ihres Vaters zu dessen Kindheit im Gulag erzählt. Zu sehen ist die Fotogeschichte in der Galerie Fotohof in Salzburg bis 11. November 2025.

Ghana, das ist ein Land mit einer jungen Population und vielfältigen, spannenden Möglichkeiten in Sachen Musik. „Im Jänner 2025 schrieb das Außenministerium (BMEIA) in Kooperation mit mica – music austria erstmals eine Dialog-Residenz in Accra, Ghana aus. Ziel ist es, den musikalischen Austausch und die Vernetzung mit den Musikschaffenden in Ghana auszubauen und zu stärken. Die Bewerbungen waren zahlreich und qualitativ sehr hochwertig. Andi Stecher hat die Ausschreibung gewonnen.“ Sechs Wochen lang war er „Artist in Residence” in Accra. Im „Kunst im Gespräch“ erzählt der gebürtige Tiroler Schlagzeuger, Produzent und Komponist über seinen Aufenthalt, über seine Netzwerke und seine künftigen Produktionen. Die Inspirationsquelle: Der Aufenthalt in Westafrika, in Ghana.

Andi Stecher verbindet in seiner Musik verschiedene zeitgenössische Produktionsstile. Als Musiker und Produzent setzt er sich für faire Arbeitsbedingungen in der Kunst ein und sucht nach Wegen, wie alle Beteiligten von einer gemeinsamen Produktion langfristig profitieren können. Sein Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung zeitgenössischer globaler Kollaborationen im Bereich Musik, Sound und Kunst im Allgemeinen. Gemeinsam mit Liaam Iman produzierte er die EP „LEAP OF FAITH“ (2024). Das Duo arbeitet mit ethischem Sampling und gibt einen Teil der Einnahmen der EP an die Gemeinden und Communities zurück, aus denen Sounds und Inspirationen für die Songs stammen.

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden. Auch Künstler und Künstlerinnen des „Artist in Residence“ Programms. Denn dies ist ein Leuchtturmprojekt der österreichischen Auslandskultur. Es zeigt, wie Diplomatie des 21. Jahrhunderts gelingen kann – kreativ, inklusiv und zukunftsorientiert.

© Denis Laner

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

wissensART: https://wissensart.at

linktr.ee/stecher_

www.instagram.com/andi_stecher

andistecher.org

Demnächst startet der Film „Das Verschwinden des Josef Mengele“ in den Kinos. August Diehl spielt den Nazi-Massenmörder. Dieser Todesengel entschied an der Rampe, wer gleich ins Gas kam und wer durch Arbeit vernichtet werden sollte. Im Dienst der Nazi-Rassentheorie und Eugenik führte Josef Mengele unsagbar grausame Experimente durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh er wie viele Nazis nach Argentinien. Dort gewährte ihm das Regime Perón Unterschlupf.

August Diehl spielt Josef Mengele mit kalter Präzision als Getriebenen und Fanatiker, heißt es, der sich auf Geldzuwendungen aus der Bundesrepublik und auf ein Netzwerk aus untergetauchten Nazis in Südamerika stützt. Am Ende seines Lebens lebt der Nazi-Arzt in einer Hütte in ´o Paulo, noch immer davon überzeugt, der Herrenrasse anzugehören.

Regie führte Kirill Serebrennikov, der auch den "Schneesturm" bei den Salzburger Festspielen auf der Pernerinsel inszenierte. Das Theaterstück wird derzeit im Düsseldorfer Schauspielhaus gegeben.

Das Gespräch mit August Diehl führte ich auf Einladung der Salzburger Festspielfreude kurz vor einer Aufführung des Theaterstücks „Der Schneesturm“.

August Diehl, das ist ein Schauspieler, der wimmert, weint, schreit, tobt, von einem Extrem ins andere fällt. In vielen seiner Rollen. Davon handelt das Gespräch mit August Diehl.

Foto: © SF/Sandra Then

Weiterführende Links:

https://wissensart.at

https://www.salzburgerfestspiele.at/

https://festspielfreunde.at/

Salon Zukunftskultur

„Wo Kultur zum Schweigen gebracht wird, wird die Demokratie geschwächt. Wo Flüsse vergiftet und Wälder zerstört werden, verkümmert die Kultur. Die Zerstörung von Demokratie, Kultur und Natur ist ein und derselbe Gewaltakt. Dagegen muss Widerstand geleistet werden.“

Beim „Salon Zukunftskultur“, wie die Auslandskultur des Außenministeriums ihre Jahrestagung nennt, wurde klar, dass kulturelle Diplomatie „nicht nur Brücken baut, sondern auch Haltung gegenüber gesellschaftlichen Herausforderungen zeigt“, Zitat Sektionsleiterin Regina Rusz. Mehrmals wurde betont, dass die vielfach zitierte (Soft-)Power de facto eine (Strong-)Power ist, und es wurde klar, dass Kulturpolitik weit über das Repräsentative hinaus eine starke politische Kraft entfalten kann. Kultureller Austausch schafft nicht nur Verständigung, sondern besitzt auch das Potenzial, für Frieden und Grundrechte einzutreten – sich entschieden gegen Krieg zu stellen.

Dieser „Kunst im Gespräch“ Podcast spiegelt in einer Zusammenfassung der Podiumsdiskussion: „Solidarität mit Kunst- und Kulturschaffenden in Zeiten des Umbruchs“ das Schwerpunktthema der Tagung, das unter dem Zeichen eines offenen, kritischen und zugleich zukunftsorientierten Dialoges unter dem Motto; „Kulturelle Vernetzung und künstlerisches Engagement in Zeiten des Umbruchs“ stand. ASoP, das „Artists Solidarity Program Europe“, gegründet von Simon Mraz von der Auslandskultur und der langjährigen Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler wird ebenso vorgestellt, wie die Künstlerinnen Vlada Lysenko und Soli Kiani, die an diesem Programm teilnehmen.Kurdwin Ayub, sowie Veronika Dirnhofer ergänzen das Unterstützungsprogramm mit konstruktiven Vorschlägen.

Ein weiteres Projekt ist eine Buchpräsentation und Ausstellung der russischstämmigen Fotokünstlerin Daria Kartenikova. In einer berührenden und zugleich starken Arbeit widmet sie sich der Aufarbeitung der Gulag Vergangenheit ihrer Familie. Ursprünglich als Erinnerungsprojekt für eine ehemalige Gulag Stadt in Russland geplant, gelingt die Realisierung nun mithilfe von ASoP Europe. Während der langen Nacht der Museen findet am 4. Oktober um 20:00 in der Galerie Fotohof in Salzburg, am Inge-Morath-Platz 1 -3, zur Ausstellung »Motherland hears, Motherland knows« eine Diskussion statt. Teilnehmer: Staatssekretär Sepp Schellhorn, Helga Rabl-Stadler und Simon Mraz (Mitgründer:innen ASoP), sowie die Fotografin Dasha Karetnikova im Gespräch mit Andrew Phelps (FOTOHOF). Zuvor, um 18.30, gibt es im Fotohof die Eröffnung der Ausstellungen »Time & Again« und »Photographing Photography«. Um 21.30 ist die Performance Fungi Phuong Tran Minh zu sehen.

© Elisabeth J. Nöstlinger

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

wissensART: https://wissensart.at

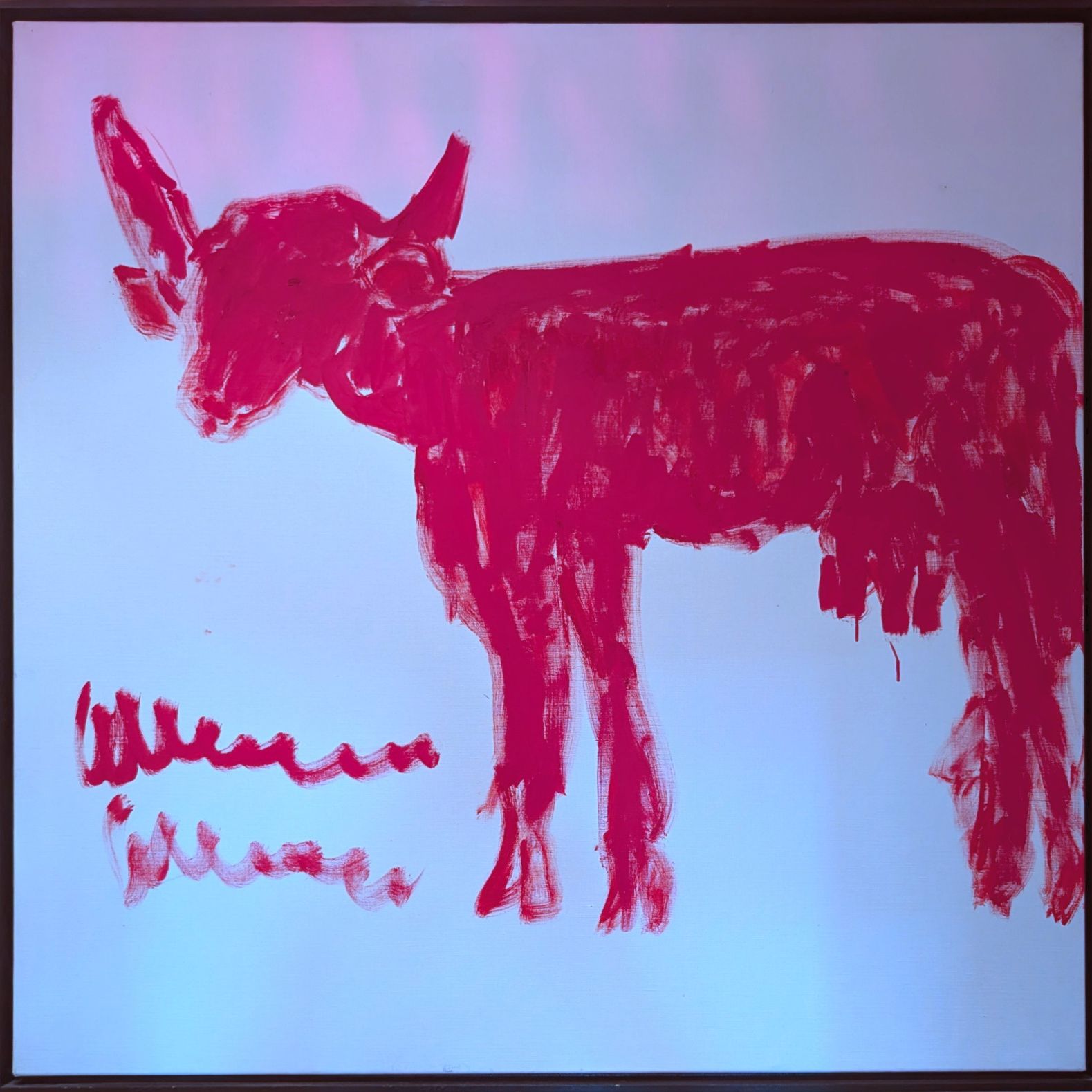

„Die wahre Kunst ist stets dort, wo man sie nicht erwartet.“ Dieser Satz stammt von Jean Dubuffet, dem französischen Maler, Bildhauer, Aktionskünstler und Weinbauer. Letztgenannte Profession war wohl die Inspirationsquelle für den Namen der Kunstgattung Art Brut. Das ist die rohe, unverfälschte, wahre Kunst.

Und wo ist sie zu finden? In Ausstellungen, in Galerien und privaten Sammlungen. Sie hängen zwischen anderen zeitgenössischen Kunstwerken und vielen Büchern. Manchmal steigen die Kühe, Pferde und Hunde von Franz Kamlander oder die „Kopffüssler“ von Oswald Tschirtner von der Wand und suchen ein neues zu Hause.

Franz Kamlander ist einer der etabliertesten Gugginger Künstler. Bekannt ist er unter anderem für seine Kühe in den Farben gelb, schwarz-weiß, blau und rot. Schnell und fließend war sein Malstil, intensiv die Farben. Manchmal beschränkte er sich in seiner Farbgebung auf schwarz/weiß. Die abgebildete Kuh aus dem Jahr 1997 auf einer 100 cm x 100 cm großen Leinwand hat er mit einer leuchtenden, roten Acrylfarbe gemalt und links unten signiert. Auch sie eine neue Wand, auf der sie ihre Leuchtkraft entfalten kann.

Auskunft: wissensart@wissensart.at

Foto: © Elisabeth J. Nöstlinger

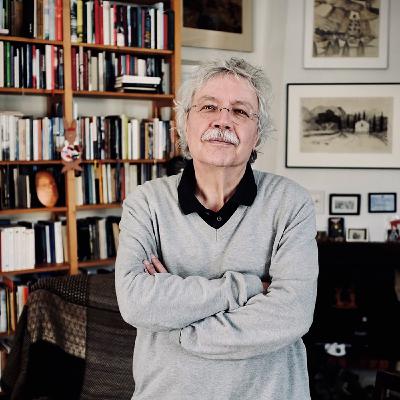

Karl-Markus Gauß erschafft aus seiner unaufhörlichen Wanderung Erzählungen über vergessene Völker, Außenseiter, Namenlose. Er schreibt über „schuldhafte Unwissenheit“ und ist dabei ein „trittsicherer Wanderer“, der sich auf dem Boden eines aufgeklärten Humanismus bewegt. „Dabei scheut er weder das Minenfeld des Meinungskriegs, noch ist er sich zu gut, den einen oder anderen Tritt auszuteilen“. (Daniela Strigl). Er schreibt Essays, Reportagen, kritische Zeitungskommentare, Journalbeitrage und Reiseerzählungen. In seinen Büchern nähert er sich oft Minderheiten und Ethnien am Rande Europas an, schreibt über kulturelle Begegnungen in Österreich und Europa. Dafür wurde er vielfach ausgezeichnet. Dazu gehört der Österreichische Kunstpreis für Literatur, der Jean-Améry-Preis für europäische Essayistik und der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Im „Kunst im Gespräch“ Podcast erzählt er bei wisssensART über den Alltag eines Schriftstellers und die Abenteuer des Reisens.

Foto: © Stefan Winkler

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

www.austriakulturinternational.at

wissensART: https://wissensart.at

„Ich liebe den Schnee. Der Schnee bedeckt die Erde und alles wird schön", sagt Vladimir Sorokin im Gespräch über seinen Roman „Der Schneesturm“ und meint weiter: „Da sind die Verwerfungen, all die Widersprüche des Alltags und dann schneit es und die Welt ist schön“. „Wenn Sie unterwegs sind und in einen Schneesturm geraten, war es das. Es ist ein schönes Phänomen, aber auch ein schreckliches, schicksalhaftes Ereignis. Meine Erzählung hat in Wahrheit drei Protagonisten: den Arzt, seinen Kutscher und den Schneesturm. Am Ende siegt der Dritte.“ Sonja Beißwenger ist in der Inszenierung auf der Pernerinsel in Hallein mit anderen Schauspieler:innen dieser Schnee. Kirill Serebrennikov hat das Buch für die Bühne adaptiert und Regie geführt. Bei wissensART erzählen beide Theaterpersönlichkeiten über ihre Arbeit bei dieser Inszenierung und den Salzburger Festspielen.

Am Dienstag, dem 26. August 2025, 15h, führt Elisabeth J. Nöstlinger mit dem Hauptdarsteller des Stückes August Diehl ein Künstlergespräch in der Universitätsaula am Max-Reinhardt-Platz, Eingang über den Furtwänglerpark.

© SF/Sandra Then

"Der Schneesturm" nach Wladimir Sorokin, Bühnenfassung von Kirill Serebrennikov, Deutsch von Andreas Tretner, eingerichtet von Rustam Akhmedshin. Regie, Bühne und Kostüme: Kirill Serebrennikov, Bühne und Kostüme: Vlad Ogay, Musik und Komposition: Alexander Manotskov, Musikalische Leitung: Daniil Orlov, Choreografie: Evgeny Kulagin, Ivan Estegneev, Mit August Diehl, Filipp Avdeev, Sonja Beißwenger u.a., Koproduktion der Salzburger Festspiele mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und KIRILL & FRIENDS Company auf der Perner-Insel, Hallein. Vorstellungen noch am 22., 23., 24., 26.8.August. . www.salzburgerfestspiele.at

Erstarrung, Verzweiflung, Abschied. Abschied vom Geliebten und Abschied von der symphonischen Musik. Beides ist in der Inszenierung von Peter Sellars in "One Morning turns into an Eternity" zu sehen und zu hören.

Mit der "Erwartung" schrieb Arnold Schönberg revolutionäre Musik: Die Klänge malen extreme Erregung, ganz aus dem Moment heraus, ohne Tonart, ohne vorhersehbare Form. 1908 war das ein Schock für die Musikwelt. Etwa zeitgleich komponierte Gustav Mahler "Abschied", den halbstündigen Schlusssatz des Stückes "Lied von der Erde".

Arnold Schönberg zoomt an den Schock einer einzigen Sekunde, in der sich ein ganzes Leben verdichtet, unglaublich nah heran. Ausrine Stundyte interpretiert dies großartig. Gustav Mahler betrachtet hingegen den Abschied von einem geliebten Menschen aus der Vogelperspektive. Einsam auf der Riesenbühne stehend, singt die Altistin Fleur Barron diesen "Abschied". Eingebettet ist dies alles in ein fantastischs Bühnenbild. Mit Goethes Faust möchte man sagen: Verweile doch, ach Augenblick, du bist so schön.

SF/Jan Friese

Letzte Vorstellung: 18. August 2025, bei den Salzburger Festspielen

"Lukas Schiemer wurde 1982 geboren und erreicht jetzt gerade seinen Glanzmoment. Er betätigt sich und andere als Musiker, Komponisten, Songwriter, Pädagogen, Gärtner, Poeten oder Künstler und kocht gerne. Dabei versucht er so einfach wie möglich den Ernst des Lebens zu erledigen. Ohne sich dabei in den Mittelpunkt stellen zu wollen, hält er von Vielem wenig, den Rest findet er großartig.“ Soweit die Selbstbeschreibung des Multitalents, das aus jeder Situation das Beste macht. Mit seinem einzigartigen 360° Video Performance Projekt porträtierte der Musiker und Multimedia Künstler Lukas Schiemer weltberühmte Museen und andere herausragende Orte der Kunst und Kultur. Im „Kunst im Gespräch“ erzählt er, wie er die 360° Videos in den leergefegten Museen produzierte, was es heißt, während eines harten Lockdowns mutterseelenallein durch die Hallen zu flanieren, Titos Bunker in Bosnien Herzegowina oder das Centro de Memoria, Paz y Reconciliación in Bogotázu zu erkunden und dabei zu musizieren. Anekdoten aus neuen Projekten ergänzen das Gespräch.

© Theresa Pewal

In der Podcast-Serie, „Kunst im Gespräch“, kommen im zweiwöchigen Rhythmus all jene Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die durch ihre Zusammenarbeit mit österreichischen Kulturforen und Botschaften inspiriert wurden.

Wenn Ihnen Gehörtes gefallen hat, abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Besonders freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify.

Weiterführende Links:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten:

https://www.bmeia.gv.at/

https://wissensart.at

https://austriakulturinternational.at/kulturforum-sarajevo/

https://austriakulturinternational.at/kulturforen-weltweit/

Es ist eine bildgewaltige Parabel, die Ulrich Rasche auf die Bühne des großen Festspielhauses in Salzburg bringt. Dabei geht es ihm bei seiner Inszenierung der Belcanto Oper von Donizetti nach dem Libretto von Giuseppe Bardari um mehr als ein Liebesdrama. Es geht ihm um die Intrigen der Macht. Um die Abgründe der Seelen auf der Drehscheibe des Machtgewinns und des Machterhalts. Und zwar aller Beteiligten. Es geht ihm nicht nur um den Hass der getriebenen Protagonistinnen, der sie sowohl voneinander trennt als auch verbindet.

Der Tod von Maria bringt Elisabetta keine Befreiung, sie bleibt gefangen in der Mechanik der Macht. Die Mechanik der Inszenierung ist eine Herausforderung sowohl für die Sänger und Sängerinnen als auch für den Dirigenten. Der einzigartige Aspekt der ständigen Bewegung hat Lisette Oropesa und Kate Lindsey zwar inspiriert, wie im wissensART Podcast „Tödliche Feindschaft im Festspielhaus“ zu hören ist, mag aber doch herausfordernd sein. Vielleicht ist dies der Grund, weshalb weder Lisette Oropesa als Maria Stuarda noch Katey Lindsey als Elisabetta das Bühnengeschehen omnipräsent dominieren, wie man es von anderen Primadonnen der Oper kennt. Das mögen manche Belcanto-Freunde bedauern und den Kritikern in die Hände spielen. Trotz Vereinzelung der Protagonistinnen auf ihren Scheiben kann das Stück nicht auf einen vokalen Schaukampf reduziert zu werden. Wie die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Antonello Manacorda war, erfahren Sie bei wissensART.

Maria Stuarda von Gaetano Donizetti ist bei den Salzburger Festspielen, noch zu sehen am 11., 16. 19., 23. Und 30. August im großen Festspielhaus zu sehen.

Auf wissensART, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, hören sie demnächst eine Besprechung von „One Morning turns into an Eternity“ in einer Inszenierung von Peter Sellars.

©Elisabeth J. Nöstlinger

Wenn große Künstler zusammengeführt werden, entsteht Einzigartiges. So geschehen bei den Salzburger Festspielen 2025. Intendant Markus Hinterhäuser und Konzertchef Florian Wiegand ist es in Zusammenarbeit mit der Galerie Ropac gelungen, Georg Baselitz für die Oper „Die Geschichte vom Soldaten“ von Igor Strawinsky zu gewinnen. Er, einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, hat die Marionetten entworfen und das Bühnenbild gestaltet. Leonard Winkler, der Bildhauer und Figurenbauer des Salzburger Marionettentheaters, hat die Bündel aus weißen Holzstäben mit riesigen Schuhen sowie markanten und farbigen Köpfen angefertigt. Regie führt Matthias Bundschuh, der hin und wieder poetische Schattenspiele zeigt oder eine Stichflamme, manchmal führt er auch die Puppenspieler sichtbar auf die Bühne. Ein weißes Bettlaken mit schwarzen Pinselzeichnungen reicht für das Bühnenbild.

„Die Geschichte vom Soldaten“ von Igor Strawinsky gilt als Schlüsselwerk der musikalischen Moderne; 1918 in Lausanne uraufgeführt, ist es getränkt von den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Die 16 Szenen bestehen aus vielen Tänzen, dissonant angeschrägten Streicherklängen, Schlagzeugattacken, luftigem oder grellem Blech. Es ist ein großes Hörvergnügen, diese tolle, charmant-widerborstige Partitur von einem Ensemble zu hören, das Isabelle Faust anführt. Sie ist eine der größten Geigensolistinnen der Gegenwart.

Genial fügt sich Dominique Horwitz, der Rezitator, in die Inszenierung ein. Er säuselt als Teufel in Gestalt einer alten Frau, er brummt und schreit, skandiert wie ein Bänkelsänger auf dem Jahrmarkt, immer synchron mit Strawinskys scharfen Rhythmen. Man folgt ihm auch begeistert, wenn er einmal dem Publikum zugewandt und ein andermal den Rücken zukehrend zur Bühne spricht. 80 Minuten großes Opernvergnügen im kleinen Marionettentheater an der Salzach. Keine plumpe Annäherung an die Gegenwart erregt die Gemüter, nur ein Stahlhelm verweist auf der Bühne auf die Gegenwart der Kriege und die Verführbarkeit des Menschen durch den Teufel, der Geld und Macht verspricht.

Die Originalpuppen, die Georg Baselitz für diese Produktion geschaffen hat, zeigen die Salzburger Festspiele in Kooperation mit der Galerie Ropac im Foyer des Festspielhauses. Ebenso die Entwurfsskizzen und die Skulptur Pace Piece (2003/04) . Außerdem soll die Inszenierung auf Tournee gehen und im Repertoire des Marionettentheaters aufgenommen werden. Somit schließt sich der Kreis zu den Wanderbühnen der Nachkriegszeit, in der die Oper von Igor Strawinsky geschrieben wurde.

Weiterführende Links:

#https://salzburgerfestspiele.at

#https://ropac.net

#https://wissensart.at

© Bernhard Müller