Discover ちえラジ Chat ポッドキャスト版

ちえラジ Chat ポッドキャスト版

1542 Episodes

Reverse

学園祭の感想の続きのようなもので、IT技術者以外はなんだかんだ結構地域コミュニティに戻ってきたりするのに、IT技術者は地域コミュニティになんで興味を持たなくなり帰ってこなくなりがちなんだろうなあと思った話をしました。 #IT技術者 #声日記 #ちえラジフリートーク学園祭に行ってきました - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/qkgc9qmm LISTENで開く

先日土曜日日曜日情報科学専門学校の学園祭に立ち寄ってきたので、その話をしました #学園祭 #いわふぇす #声日記 #ちえラジフリートーク情報科学専門学校 | 横浜 神奈川 | 情報処理・セキュリティ・AI・IoT・VR・Webデザイン https://isc.iwasaki.ac.jp/Instagram https://www.instagram.com/p/DQJBR4JD-dX/ LISTENで開く

先日放送したSBCast. #153、ほんのれんラジオの山本春奈さん、小窪悠さんにお越し頂いた回の振り返りをしました。 #ポッドキャスト #声日記 #ちえラジSBC.Web配信SBCast.#153 読書対話(ほんのれんラジオ 山本春奈さん、小窪悠さん)ポッドキャスト版 https://sbc.yokohama/sbcast/153-honnoren_jp-yamamotokokuboLISTEN版 https://listen.style/p/sbc_yokohamaPodcast Weekend https://podcastweekend.jp/図書館総合展 https://www.libraryfair.jp/10月最終週・11月第1週の予定/図書館総合展 - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/j2wam28o LISTENで開く

先日岩手県三陸海岸沿いのテクノロジー課題に対応するコミュニティとして立ち上げたDiscordコミュニティ、Code for Sanrikuについての話をしました。 #プログラミング #Codefor #声日記 #ちえラジプログラミングCode for Sanriku - https://discord.gg/u99qRE7CaCCode for Japan Summit | 活動 | Code for Japan https://www.code4japan.org/activity/summit LISTENで開く

10月最終週・11月第1週の予定と、図書館総合展に参加したという話をしました。 #図書館 #声日記 #ちえラジ今週の予定縁乃庭|ご縁をつなぐ場 | 古民家再生し、地域の皆さまの居場所作り https://en-no-ba.com/トップページ | 図書館総合展 https://www.libraryfair.jp/ LISTENで開く

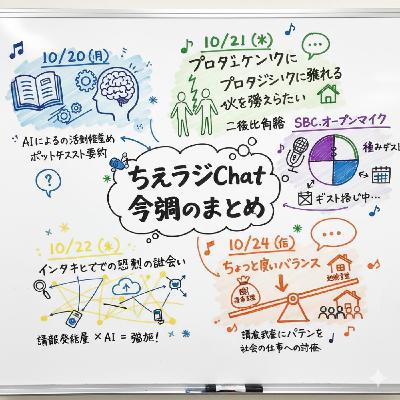

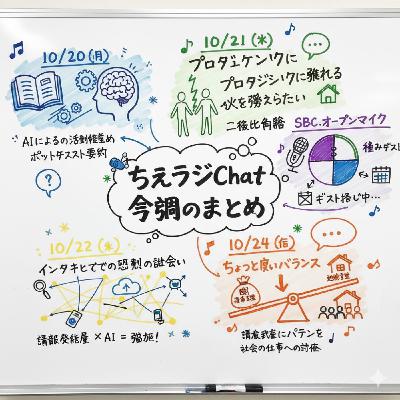

ちえラジChat(2025年10月20日~24日)主要テーマに関するブリーフィングエグゼクティブサマリーこのブリーフィングは、ポッドキャスト「ちえラジChat」の2025年10月第4週(20日~24日)の放送内容を分析し、主要なテーマと洞察をまとめたものである。一連の放送を通じて、テクノロジーの活用、コミュニティ活動、情報発信のあり方という3つの核心的なテーマが浮かび上がる。発信者は、AIを単なる情報検索ツールではなく、自己の活動を客観的に分析し、情報発信を増幅させる戦略的ツールとして活用することを提唱している。また、プログラミングに代表されるテクノロジーと一般市民との間に存在する断絶を問題視し、特に大人が日常の課題解決のためにテクノロジーを学ぶ必要性を強調する。さらに、コミュニティメディアの運営課題から地域活動全般の経済的持続可能性へと議論を広げ、資本主義の論理だけでは評価されない「社会の仕事」に従事する人々の生活基盤を構築する必要性を訴えている。これらの議論は、「個人がテクノロジーを能動的に活用し、情報発信を通じて新たな出会いを創出し、コミュニティの課題解決に貢献することの重要性」という一貫した視点に基づいている。1. AIの戦略的活用:自己省察と発信増幅のツールとして放送では、AIを従来の情報検索やコンテンツ生成の用途を超え、自己の活動を振り返り、発信力を強化するためのツールとして活用する新しいアプローチが提示されている。自己活動の客観的分析AIを用いて自身の発言や活動記録を要約させることで、新たな発見が得られると指摘されている。無意識の重要点の発掘: 自身では「取り留めのない内容」だと思っていた発言が、AIによって要約されることで「すごくいいことを言っている」と再認識できた経験が語られている。これにより、当初重要視していなかったアイデアの価値に気づかされる効果がある。客観的視点の獲得: 自分で文章を構成する場合、主観や思考の順序に縛られがちだが、AIは客観的な視点から内容を再構成してくれる。これにより、自身の考えをより明確に、かつ他者に伝わりやすい形で整理することが可能になる。具体的なツール: NotebookLMの音声概要機能が紹介され、無料版でも1日に3回まで利用可能であることから、積極的な活用が推奨されている。「本当に自分が思いつきで話していた取り留めのない内容をまとめてくれたり、当初はあんまり重要じゃないと思ってなかったんだけども、振り返ってみたら、あれこれすごく重要な話だったなということに気づかされたりっていうようなことが結構あって、すごく助かっています。」発信量の増幅とセレンディピティの創出AIによるコンテンツ生成は、自身の創造性を代替するものではなく、発信量を増やし、新たな機会を引き寄せるための手段として位置づけられている。「書かない」のではなく「増やす」: 「AIに文章を書かせる気持ちがわからない」という意見に対し、それはコンテンツを作らない人の視点であると反論。自身が発信した上で、さらにAIにも発信させることで、情報量は単純に倍増(少なくとも1.5倍)し、コンテンツがカバーする範囲を広げることができる。偶然の出会いの促進: AIを活用して発信量を増やすことで、インターネット上で偶然の出会いに遭遇する可能性が飛躍的に高まる。AI教育に関する視点子供のAI利用に関しては、制限を設けるのではなく、ポジティブな関わり方を教えるべきだとの考えが示されている。「良い付き合い方」の模索: 年齢制限のような単純な規制ではなく、「効果的で、すごく有効な使い方」を子供たちが身につけられるようなアプローチが必要である。2. プログラミングの民主化:テクノロジー格差の是正に向けてテクノロジーに精通した層とそうでない層との間の深刻な断絶が社会的な問題であると提起され、その解決策として、特に大人がプログラミングに触れる機会を増やすことの重要性が論じられている。現状の課題:専門家と非専門家の二極化プログラマーなどの専門家と、テクノロジーに全く触れない人々との間には、使用言語や価値観において「完全に別世界の人間同士」と言えるほどの溝が存在する。社会的損失: この断絶は、職場において専門家を正しく評価・指示できない、あるいは地域社会でテクノロジーに関する話題が通じないといった具体的な問題を生み出している。提言:「市民プログラマー」の育成解決策として、「仕事としてではないが、ちょっとしたプログラミングならする」というレベルの市民を増やすことが目指されている。ニッチなニーズへの対応: 地域の困り事や家庭内の小さなトラブルなど、収益化が難しいため企業が手掛けない問題は数多く存在する。市民プログラマーが増えることで、こうした課題を解決するアプリやツールが生まれる可能性がある。課題解決手段の多様化: プログラミングを「気軽に選べる手段」として持つ人が増えることで、社会全体の課題解決能力が向上する。真のターゲットは「大人」プログラミング教育の対象として子供が注目されがちだが、今あえて学ぶ機会が必要なのは大人であると強調されている。機会の欠如: 子供は授業などで自然にコンピュータやプログラミングに触れる機会があるが、大人は意識的に機会を作らなければ新たに学ぶことはない。未来への投資: 大人がプログラミングを学ぶことは、未知のアプリ開発に繋がるだけでなく、将来プログラマーとなる子供たちを部下としてマネジメントできる人材を育成することにも繋がる。3. コミュニティ活動の価値と持続可能性コミュニティメディアの運営から地域活動全般へと視点を移し、その活動の価値と経済的な持続可能性に関する深い洞察が示されている。メディア運営の模索:SBC.オープンマイクの事例ポッドキャスト「SBC.オープンマイク」の配信が遅れている現状を率直に認めつつ、その存在意義と今後の方向性について考察されている。運営上の課題: ゲスト探しや、別のポッドキャスト「SBCast.」との差別化に困難を抱えている。独自の価値の再定義: SBC.オープンマイクの役割を、SIDE BEACH CITY.や横浜市内のコミュニティ関係者など、より身近な人々との対話の場として再定義することが提案されている。SBCast.: 日本全国の、コミュニティと直接的な関わりの少ないゲストが中心。SBC.オープンマイク: SIDE BEACH CITY.に何らかの形で関わりのあるゲストが中心。方針転換の検討: 今後はゲストを積極的に探すのではなく、話したい人がいる場合に限定するなど、運営方針の変更も視野に入れている。地域活動の経済的基盤に関する問題提起地域活動の多くが、その社会的重要性にもかかわらず経済的に評価されず、担い手の善意や自己犠牲に依存している構造的な問題が指摘されている。「お金にならない社会の仕事」: 地域活動は多大な時間と労力を要するが、直接的な収益には結びつかない。結果として、担い手は年金生活者や主たる稼ぎ手が他にいる人に偏りがちである。社会通念への警鐘: 「地域のことはお年寄りがするもの」という社会に蔓延する考え方が、若者の地域参加を阻害している元凶であると分析されている。生活保障の必要性: 資本主義の論理では評価されにくい地域活動(地域主義)に従事する人々が、経済的な不安なく活動を継続できるような生活保障の仕組みが必要であると強く主張されている。「行き過ぎている資本主義とかも時々言われますけども、そんな資本主義の中でやっぱりそういうような地域のことを考える地域主義の人がちゃんと生活できる基盤っていうのは何か考えないといけないなっていうふうにはとても思います。」4. インターネットにおけるセレンディピティの本質インターネットにおける「偶然の出会い」は、受動的に待つものではなく、自らの能動的な情報発信によって生み出されるものであるという見解が示されている。「偶然の出会い」は能動的な行為の結果出会いが減ったと感じる人と増えたと感じる人の違いは、情報発信量の差に起因すると分析されている。情報は発信する人の元に集まる: 自身がポッドキャスト投稿などの情報発信を行うことで、LISTENやYouTubeのレコメンド機能が最適化され、関連性の高い他者のコンテンツに触れる機会が増える。発信しない人への情報の偏り: 逆に、情報発信を積極的に行わない、あるいは閉じたコミュニティ内でのみ活動する人には、情報が集まりにくく、偶然の出会いが少ないと感じる傾向がある。出会いを増やす具体的な方法AIの活用を含め、情報発信量を増やすことが、セレンディピティを創出する直接的な手段となる。発信がトリガーとなる: 自分の投稿が起点(ソース)となり、関連するおすすめ情報が表示される。AIによる要約記事のおすすめ欄は、特に自分とは異なる発信者のコンテンツが表示されやすいため、新たな発見に繋がりやすい。AIによる発信量の増幅: 自身のコンテンツをAIにリライトさせ、異なる角度から発信することで、カバー範囲を広げ、出会いの可能性を増大させることができる。 LISTENで開く

LISTENで開く

ちえラジChat(2025年10月20日~24日)主要テーマに関するブリーフィングエグゼクティブサマリーこのブリーフィングは、ポッドキャスト「ちえラジChat」の2025年10月第4週(20日~24日)の放送内容を分析し、主要なテーマと洞察をまとめたものである。一連の放送を通じて、テクノロジーの活用、コミュニティ活動、情報発信のあり方という3つの核心的なテーマが浮かび上がる。発信者は、AIを単なる情報検索ツールではなく、自己の活動を客観的に分析し、情報発信を増幅させる戦略的ツールとして活用することを提唱している。また、プログラミングに代表されるテクノロジーと一般市民との間に存在する断絶を問題視し、特に大人が日常の課題解決のためにテクノロジーを学ぶ必要性を強調する。さらに、コミュニティメディアの運営課題から地域活動全般の経済的持続可能性へと議論を広げ、資本主義の論理だけでは評価されない「社会の仕事」に従事する人々の生活基盤を構築する必要性を訴えている。これらの議論は、「個人がテクノロジーを能動的に活用し、情報発信を通じて新たな出会いを創出し、コミュニティの課題解決に貢献することの重要性」という一貫した視点に基づいている。1. AIの戦略的活用:自己省察と発信増幅のツールとして放送では、AIを従来の情報検索やコンテンツ生成の用途を超え、自己の活動を振り返り、発信力を強化するためのツールとして活用する新しいアプローチが提示されている。自己活動の客観的分析AIを用いて自身の発言や活動記録を要約させることで、新たな発見が得られると指摘されている。無意識の重要点の発掘: 自身では「取り留めのない内容」だと思っていた発言が、AIによって要約されることで「すごくいいことを言っている」と再認識できた経験が語られている。これにより、当初重要視していなかったアイデアの価値に気づかされる効果がある。客観的視点の獲得: 自分で文章を構成する場合、主観や思考の順序に縛られがちだが、AIは客観的な視点から内容を再構成してくれる。これにより、自身の考えをより明確に、かつ他者に伝わりやすい形で整理することが可能になる。具体的なツール: NotebookLMの音声概要機能が紹介され、無料版でも1日に3回まで利用可能であることから、積極的な活用が推奨されている。「本当に自分が思いつきで話していた取り留めのない内容をまとめてくれたり、当初はあんまり重要じゃないと思ってなかったんだけども、振り返ってみたら、あれこれすごく重要な話だったなということに気づかされたりっていうようなことが結構あって、すごく助かっています。」発信量の増幅とセレンディピティの創出AIによるコンテンツ生成は、自身の創造性を代替するものではなく、発信量を増やし、新たな機会を引き寄せるための手段として位置づけられている。「書かない」のではなく「増やす」: 「AIに文章を書かせる気持ちがわからない」という意見に対し、それはコンテンツを作らない人の視点であると反論。自身が発信した上で、さらにAIにも発信させることで、情報量は単純に倍増(少なくとも1.5倍)し、コンテンツがカバーする範囲を広げることができる。偶然の出会いの促進: AIを活用して発信量を増やすことで、インターネット上で偶然の出会いに遭遇する可能性が飛躍的に高まる。AI教育に関する視点子供のAI利用に関しては、制限を設けるのではなく、ポジティブな関わり方を教えるべきだとの考えが示されている。「良い付き合い方」の模索: 年齢制限のような単純な規制ではなく、「効果的で、すごく有効な使い方」を子供たちが身につけられるようなアプローチが必要である。2. プログラミングの民主化:テクノロジー格差の是正に向けてテクノロジーに精通した層とそうでない層との間の深刻な断絶が社会的な問題であると提起され、その解決策として、特に大人がプログラミングに触れる機会を増やすことの重要性が論じられている。現状の課題:専門家と非専門家の二極化プログラマーなどの専門家と、テクノロジーに全く触れない人々との間には、使用言語や価値観において「完全に別世界の人間同士」と言えるほどの溝が存在する。社会的損失: この断絶は、職場において専門家を正しく評価・指示できない、あるいは地域社会でテクノロジーに関する話題が通じないといった具体的な問題を生み出している。提言:「市民プログラマー」の育成解決策として、「仕事としてではないが、ちょっとしたプログラミングならする」というレベルの市民を増やすことが目指されている。ニッチなニーズへの対応: 地域の困り事や家庭内の小さなトラブルなど、収益化が難しいため企業が手掛けない問題は数多く存在する。市民プログラマーが増えることで、こうした課題を解決するアプリやツールが生まれる可能性がある。課題解決手段の多様化: プログラミングを「気軽に選べる手段」として持つ人が増えることで、社会全体の課題解決能力が向上する。真のターゲットは「大人」プログラミング教育の対象として子供が注目されがちだが、今あえて学ぶ機会が必要なのは大人であると強調されている。機会の欠如: 子供は授業などで自然にコンピュータやプログラミングに触れる機会があるが、大人は意識的に機会を作らなければ新たに学ぶことはない。未来への投資: 大人がプログラミングを学ぶことは、未知のアプリ開発に繋がるだけでなく、将来プログラマーとなる子供たちを部下としてマネジメントできる人材を育成することにも繋がる。3. コミュニティ活動の価値と持続可能性コミュニティメディアの運営から地域活動全般へと視点を移し、その活動の価値と経済的な持続可能性に関する深い洞察が示されている。メディア運営の模索:SBC.オープンマイクの事例ポッドキャスト「SBC.オープンマイク」の配信が遅れている現状を率直に認めつつ、その存在意義と今後の方向性について考察されている。運営上の課題: ゲスト探しや、別のポッドキャスト「SBCast.」との差別化に困難を抱えている。独自の価値の再定義: SBC.オープンマイクの役割を、SIDE BEACH CITY.や横浜市内のコミュニティ関係者など、より身近な人々との対話の場として再定義することが提案されている。SBCast.: 日本全国の、コミュニティと直接的な関わりの少ないゲストが中心。SBC.オープンマイク: SIDE BEACH CITY.に何らかの形で関わりのあるゲストが中心。方針転換の検討: 今後はゲストを積極的に探すのではなく、話したい人がいる場合に限定するなど、運営方針の変更も視野に入れている。地域活動の経済的基盤に関する問題提起地域活動の多くが、その社会的重要性にもかかわらず経済的に評価されず、担い手の善意や自己犠牲に依存している構造的な問題が指摘されている。「お金にならない社会の仕事」: 地域活動は多大な時間と労力を要するが、直接的な収益には結びつかない。結果として、担い手は年金生活者や主たる稼ぎ手が他にいる人に偏りがちである。社会通念への警鐘: 「地域のことはお年寄りがするもの」という社会に蔓延する考え方が、若者の地域参加を阻害している元凶であると分析されている。生活保障の必要性: 資本主義の論理では評価されにくい地域活動(地域主義)に従事する人々が、経済的な不安なく活動を継続できるような生活保障の仕組みが必要であると強く主張されている。「行き過ぎている資本主義とかも時々言われますけども、そんな資本主義の中でやっぱりそういうような地域のことを考える地域主義の人がちゃんと生活できる基盤っていうのは何か考えないといけないなっていうふうにはとても思います。」4. インターネットにおけるセレンディピティの本質インターネットにおける「偶然の出会い」は、受動的に待つものではなく、自らの能動的な情報発信によって生み出されるものであるという見解が示されている。「偶然の出会い」は能動的な行為の結果出会いが減ったと感じる人と増えたと感じる人の違いは、情報発信量の差に起因すると分析されている。情報は発信する人の元に集まる: 自身がポッドキャスト投稿などの情報発信を行うことで、LISTENやYouTubeのレコメンド機能が最適化され、関連性の高い他者のコンテンツに触れる機会が増える。発信しない人への情報の偏り: 逆に、情報発信を積極的に行わない、あるいは閉じたコミュニティ内でのみ活動する人には、情報が集まりにくく、偶然の出会いが少ないと感じる傾向がある。出会いを増やす具体的な方法AIの活用を含め、情報発信量を増やすことが、セレンディピティを創出する直接的な手段となる。発信がトリガーとなる: 自分の投稿が起点(ソース)となり、関連するおすすめ情報が表示される。AIによる要約記事のおすすめ欄は、特に自分とは異なる発信者のコンテンツが表示されやすいため、新たな発見に繋がりやすい。AIによる発信量の増幅: 自身のコンテンツをAIにリライトさせ、異なる角度から発信することで、カバー範囲を広げ、出会いの可能性を増大させることができる。 LISTENで開く

SIDE BEACH CITY.でやっている様々な活動から、資本主義と地域主義のちょうどいいバランス考えることはできないのだろうか?と思った話をしました。 #地域 #声日記 #ちえラジSBC.について LISTENで開く

インターネットで偶然の出会いは減っているのか?というような話題がほかのポッドキャストであったので、それについて話しました #セレンディピティ #声日記 #ちえラジフリートーク(161) 偶然の出会いは減っている? - 純朴声活 - LISTEN https://listen.style/p/juneboku-life/pbczxnntオンラインで偶然の出会いをするには? - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/6cjcvyuj LISTENで開く

ここ最近放送できてないSBC.オープンマイク。現状のSBC.オープンマイクについて話しましたSBC.オープンマイク - YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLrPVslFukDQo7l5RCqAZtKDl6tUyMAFWH会いに行けるときは会いに行く - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/rdjqggm8SBC.オープンマイク #113 本とゲームと、図書館と。 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gYLLQ0dnQPU LISTENで開く

地域でさまざまな人に関わっていてプログラミングをする人と全くしない人の住んでいる場所があまりにも異なっているのではないかと思った話をしました #プログラミング #声日記 #ちえラジプログラミング 中学生向けプログラミング授業3日目 - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/uhc5r1ga LISTENで開く

10月第4週の予定と、自分が普段行っているAIによる日々のまとめについての話をしました。 #声日記 #ちえラジ今週の予定トップページ | 図書館総合展 https://www.libraryfair.jp/高見知英のAI音声解析チャンネル - LISTEN https://listen.style/p/takamichie_ai_research10月第3週の予定/ファーストタッチはバーチャルから - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/xt38s6fiGemini版今週のAIまとめ:都市と地方、リアルとバーチャル:普代村と横浜の記録から探る「距離」と「つながり」の架け橋 - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/nq5je2k0NotebookLM版今週のAIまとめ:仮想がリアルを輝かせる:岩手・横浜・北海道の記録から紐解く「学び」「コミュニティ」「格差」の構造的類似性 - ちえラジ Chat ポッドキャスト版 - LISTEN https://listen.style/p/takamichie/xeiveu6k LISTENで開く

LISTENで開く

ブリーフィング資料:主要テーマと洞察エグゼクティブサマリー本文書は、提供された5つのソーステキストから抽出された主要なテーマ、議論、および結論を統合したものである。中心的な洞察は、以下の4つの主要領域に集約される。バーチャルとリアルの関係性: ゲームなどのバーチャルな体験を現実世界での活動の「ファーストタッチ(最初の接触)」と位置づけることで、その後のリアルな体験がより豊かになるという理論が提唱されている。これは、現実の体験機会が希少化する現代において、体験の質を高めるための重要なアプローチとなりうる。コミュニティの持続可能性: プログラミング教育と地方創生という2つの異なる文脈で、コミュニティの持続可能性に関する共通の課題が浮き彫りにされている。横浜でのプログラミング授業では、外部講師への依存と地域内での継続的な学習機会の欠如が問題視されており、地方(普代村)では、移住者・支援者と地元住民との間に生じがちな社会的分断が懸念されている。いずれも、内発的で持続可能な仕組みの構築が急務である。地方と都市周縁部の共通課題: 岩手県普代村と、交通の便が悪い横浜の「陸の孤島」と呼ばれる地域との間に、都市中心部との物理的・心理的距離感や生活様式において著しい類似点が見出されている。この共通性は、両地域の活性化策を同時に模索する新たな視点を提供し、双方に応用可能な情報アクセシビリティ向上のためのソリューション開発の可能性を示唆している。コミュニティ運営の哲学: 北海道の一般社団法人LOCALが掲げる「サーモンスピリット」(いつか大きくなって帰ってきてね)という概念が、人材育成と地域貢献の好循環を生むポジティブな考え方として強調されている。ITコミュニティで培われたこのような先進的な哲学や運営ノウハウは、他分野の地域コミュニティにも応用可能であり、分野を超えた連携の重要性が示されている。--------------------------------------------------------------------------------1. バーチャル体験とリアル体験の相乗効果ソーステキストでは、バーチャルな体験が現実世界の体験を補完し、その価値を増幅させるという重要なテーマが展開されている。1.1. 「ファーストタッチ」としてのバーチャル体験中心的な議論は、「ファーストタッチはバーチャルから」という概念に集約される。これは、ある事象に対する最初の接触を、現実世界ではなくゲームなどのオンライン空間で経験することの重要性を説くものである。具体例: 横浜在住で砂浜に触れる機会がほとんどなかった話者が、普代村の海岸を訪れた際の体験。ゲーム内で「砂浜で足が取られる」「魚を釣って調理する」「昆虫と戦う」といった経験を事前にしていたことが、現実の砂浜散策や周囲の自然環境への理解を深め、体験をより新鮮で輝かしいものにしたと分析している。理論: バーチャル空間で得た知識や感覚は、現実世界に触れた際に「これってこういうことなんだ」という深い理解や感動につながる。これにより、限られたリアルな体験機会の価値を最大化できる。結論: まずはゲームなどのバーチャルな場で体験し、その後の「セカンドタッチ」としてリアルなものに触れることで、経験の質を向上させることができる。1.2. リアル体験の希少性とバーチャルの役割この理論の背景には、現代社会において特定のリアルな体験に触れることが困難になっているという認識がある。アクセスの困難さ: 普代浜は意図して行かなければ訪れない場所にあり、横浜市民にとって砂浜は身近な存在ではない。同様に、普代村の住民が都会の様子を知る機会や、猫を飼っていない人が猫の暮らしを想像する機会は限られている。バーチャルの補完機能: リアルに触れる機会が減少、あるいは存在しない状況において、バーチャル体験は知識や感覚を補う重要な役割を果たす。これにより、人々は多様な世界への想像力を広げることができる。2. 持続可能なコミュニティ構築の課題プログラミング教育と地方創生の両分野において、外部からの支援や人材に依存する構造が持つ脆弱性と、コミュニティの持続可能性を確保することの難しさが指摘されている。2.1. プログラミング教育における継続性の問題横浜市の中学生を対象としたプログラミング授業を事例に、一過性のイベントで終わらせないための課題が挙げられている。学習機会の断絶: 5日間の授業後、特に中学1年生にとっては、次にプログラミングに触れる機会が数年後(高校進学後など)になる可能性があり、学習が継続されないリスクがある。地域リソースの欠如: 横浜駅周辺まで行かなければCoderDojoのようなプログラミングを学べる場がなく、生徒が自発的に学習を続けるための地域コミュニティが不足している。外部講師への依存: 指導者が外部の専門家(話者自身)一人に依存している現状は持続可能ではない。将来的には、学校の教員など、地域内部の人間が指導できるようになる必要性が強調されている。この課題は、横浜だけでなく普代村のような他の地域にも共通する普遍的な問題だと認識されている。2.2. 地方創生におけるコミュニティの分断普代村での観察を通じて、地域活性化の現場における人間関係の課題が提起されている。二つのコミュニティの形成: 「地域おこし協力隊」や「地域活性化企業人」といった制度で都市部から来た移住者・支援者が、自分たちの内部だけでコミュニティを形成し、昔から住んでいる地元住民との交流が希薄になっている可能性が懸念されている。分断のリスク: この状態が続くと、移住者コミュニティが拡大する一方で、地元住民が疎外感を抱き、「あいつらは勝手にやっている」といった対立感情を生む危険性がある。これは村の移住・定住促進策の効果を損なう可能性がある。解決策の模索: この分断を解消し、両者が協力する仕組みを構築する必要がある。先行事例として、千葉県で若者や移住者が高齢者と密接に関わる活動を行う「のろしさん」というコミュニティが挙げられており、同様のアプローチを普代村で展開することの重要性が示唆されている。3. 地方と都市周縁部の共通性と新たな視点岩手県普代村と横浜市の交通不便地域との間に存在する意外な共通点から、新たな地域活性化のアプローチが考察されている。3.1. 「陸の孤島」としての普代村と横浜話者が拠点とする横浜の「岡村」地区と普代村は、どちらも「陸の孤島」としての特性を共有していると分析される。比較項目横浜市岡村地区(陸の孤島)岩手県普代村近隣都市関内・横浜駅周辺久慈市所要時間電車乗り継ぎで約30~40分電車・車で約30分生活様式日用品は地元(コンビニ等)で調達。それ以外は都市部へ「行くぞ」と決めて移動する必要がある。日用品は地元の商店街で調達。それ以外は久慈市等へ「行くぞ」と決めて移動する必要がある。この比較から、両地域は「都市部まで30~40分かかる地方から都会を見つめる」という点で、時間的・心理的な感覚が非常に近いと結論付けられている。3.2. 共通課題解決への可能性この類似性は、両地域が抱える課題を同時に解決するヒントを内包している。共通の課題: 都市中心部から物理的に離れた地域に住む人々が、いかにして都市の持つ多様な情報やコンテンツに簡単かつ良質な形で触れる機会を得られるようにするか。新たな活動方針: この共通課題を解決するアイデアを模索することが、今後の活動の軸となるべきだとされている。普代村と横浜という二つの拠点を往復する活動を続けることで、どちらか一方の視点に偏ることなく、双方に適用可能なソリューションを見つけ出すことを目指している。4. コミュニティ運営における重要な概念ソーステキストでは、コミュニティの活性化と持続可能性に寄与する、注目すべき2つの概念が紹介されている。4.1. 「サーモンスピリット」北海道で活動する一般社団法人LOCALの哲学として「サーモンスピリット」という言葉が紹介されている。定義: 「いつか大きくなって帰ってきてね」というメッセージに象徴される、地域から巣立った人材が将来的に成長して地元に貢献してくれることを期待し、送り出すというポジティブな考え方。意義: この考え方は、IT分野に限らず、あらゆる地方のコミュニティ活性化において非常に重要である。人材流出をネガティブに捉えるのではなく、将来への投資と捉えることで、コミュニティ全体の活力を高めることができる。4.2. ITコミュニティと地域コミュニティの連携ITコミュニティが持つノウハウや文化を、他の地域コミュニティが参考にすることの重要性が示されている。モデルケースとしてのITコミュニティ: 一般社団法人LOCALは、交通費支援や勉強会機材の貸し出し、イベント情報の集約(IT勉強会カレンダー)など、15年以上にわたりコミュニティを支援する具体的な活動を行ってきた。連携の提案: IT以外の分野で活動する地域コミュニティも、こうしたITコミュニティの活動事例(支援の仕組み、サーモンスピリットのような考え方)を参考にすることで、自身の活動をより良くできる可能性がある。まずはオンラインでイベントを視聴するなど、気軽な形でITコミュニティに触れることが、連携の第一歩となりうると提言されている。これは話者のポッドキャスト(SBCast.)が目指す役割の一つでもある。 LISTENで開く

ブリーフィング資料:主要テーマと洞察エグゼクティブサマリー本文書は、提供された5つのソーステキストから抽出された主要なテーマ、議論、および結論を統合したものである。中心的な洞察は、以下の4つの主要領域に集約される。バーチャルとリアルの関係性: ゲームなどのバーチャルな体験を現実世界での活動の「ファーストタッチ(最初の接触)」と位置づけることで、その後のリアルな体験がより豊かになるという理論が提唱されている。これは、現実の体験機会が希少化する現代において、体験の質を高めるための重要なアプローチとなりうる。コミュニティの持続可能性: プログラミング教育と地方創生という2つの異なる文脈で、コミュニティの持続可能性に関する共通の課題が浮き彫りにされている。横浜でのプログラミング授業では、外部講師への依存と地域内での継続的な学習機会の欠如が問題視されており、地方(普代村)では、移住者・支援者と地元住民との間に生じがちな社会的分断が懸念されている。いずれも、内発的で持続可能な仕組みの構築が急務である。地方と都市周縁部の共通課題: 岩手県普代村と、交通の便が悪い横浜の「陸の孤島」と呼ばれる地域との間に、都市中心部との物理的・心理的距離感や生活様式において著しい類似点が見出されている。この共通性は、両地域の活性化策を同時に模索する新たな視点を提供し、双方に応用可能な情報アクセシビリティ向上のためのソリューション開発の可能性を示唆している。コミュニティ運営の哲学: 北海道の一般社団法人LOCALが掲げる「サーモンスピリット」(いつか大きくなって帰ってきてね)という概念が、人材育成と地域貢献の好循環を生むポジティブな考え方として強調されている。ITコミュニティで培われたこのような先進的な哲学や運営ノウハウは、他分野の地域コミュニティにも応用可能であり、分野を超えた連携の重要性が示されている。--------------------------------------------------------------------------------1. バーチャル体験とリアル体験の相乗効果ソーステキストでは、バーチャルな体験が現実世界の体験を補完し、その価値を増幅させるという重要なテーマが展開されている。1.1. 「ファーストタッチ」としてのバーチャル体験中心的な議論は、「ファーストタッチはバーチャルから」という概念に集約される。これは、ある事象に対する最初の接触を、現実世界ではなくゲームなどのオンライン空間で経験することの重要性を説くものである。具体例: 横浜在住で砂浜に触れる機会がほとんどなかった話者が、普代村の海岸を訪れた際の体験。ゲーム内で「砂浜で足が取られる」「魚を釣って調理する」「昆虫と戦う」といった経験を事前にしていたことが、現実の砂浜散策や周囲の自然環境への理解を深め、体験をより新鮮で輝かしいものにしたと分析している。理論: バーチャル空間で得た知識や感覚は、現実世界に触れた際に「これってこういうことなんだ」という深い理解や感動につながる。これにより、限られたリアルな体験機会の価値を最大化できる。結論: まずはゲームなどのバーチャルな場で体験し、その後の「セカンドタッチ」としてリアルなものに触れることで、経験の質を向上させることができる。1.2. リアル体験の希少性とバーチャルの役割この理論の背景には、現代社会において特定のリアルな体験に触れることが困難になっているという認識がある。アクセスの困難さ: 普代浜は意図して行かなければ訪れない場所にあり、横浜市民にとって砂浜は身近な存在ではない。同様に、普代村の住民が都会の様子を知る機会や、猫を飼っていない人が猫の暮らしを想像する機会は限られている。バーチャルの補完機能: リアルに触れる機会が減少、あるいは存在しない状況において、バーチャル体験は知識や感覚を補う重要な役割を果たす。これにより、人々は多様な世界への想像力を広げることができる。2. 持続可能なコミュニティ構築の課題プログラミング教育と地方創生の両分野において、外部からの支援や人材に依存する構造が持つ脆弱性と、コミュニティの持続可能性を確保することの難しさが指摘されている。2.1. プログラミング教育における継続性の問題横浜市の中学生を対象としたプログラミング授業を事例に、一過性のイベントで終わらせないための課題が挙げられている。学習機会の断絶: 5日間の授業後、特に中学1年生にとっては、次にプログラミングに触れる機会が数年後(高校進学後など)になる可能性があり、学習が継続されないリスクがある。地域リソースの欠如: 横浜駅周辺まで行かなければCoderDojoのようなプログラミングを学べる場がなく、生徒が自発的に学習を続けるための地域コミュニティが不足している。外部講師への依存: 指導者が外部の専門家(話者自身)一人に依存している現状は持続可能ではない。将来的には、学校の教員など、地域内部の人間が指導できるようになる必要性が強調されている。この課題は、横浜だけでなく普代村のような他の地域にも共通する普遍的な問題だと認識されている。2.2. 地方創生におけるコミュニティの分断普代村での観察を通じて、地域活性化の現場における人間関係の課題が提起されている。二つのコミュニティの形成: 「地域おこし協力隊」や「地域活性化企業人」といった制度で都市部から来た移住者・支援者が、自分たちの内部だけでコミュニティを形成し、昔から住んでいる地元住民との交流が希薄になっている可能性が懸念されている。分断のリスク: この状態が続くと、移住者コミュニティが拡大する一方で、地元住民が疎外感を抱き、「あいつらは勝手にやっている」といった対立感情を生む危険性がある。これは村の移住・定住促進策の効果を損なう可能性がある。解決策の模索: この分断を解消し、両者が協力する仕組みを構築する必要がある。先行事例として、千葉県で若者や移住者が高齢者と密接に関わる活動を行う「のろしさん」というコミュニティが挙げられており、同様のアプローチを普代村で展開することの重要性が示唆されている。3. 地方と都市周縁部の共通性と新たな視点岩手県普代村と横浜市の交通不便地域との間に存在する意外な共通点から、新たな地域活性化のアプローチが考察されている。3.1. 「陸の孤島」としての普代村と横浜話者が拠点とする横浜の「岡村」地区と普代村は、どちらも「陸の孤島」としての特性を共有していると分析される。比較項目横浜市岡村地区(陸の孤島)岩手県普代村近隣都市関内・横浜駅周辺久慈市所要時間電車乗り継ぎで約30~40分電車・車で約30分生活様式日用品は地元(コンビニ等)で調達。それ以外は都市部へ「行くぞ」と決めて移動する必要がある。日用品は地元の商店街で調達。それ以外は久慈市等へ「行くぞ」と決めて移動する必要がある。この比較から、両地域は「都市部まで30~40分かかる地方から都会を見つめる」という点で、時間的・心理的な感覚が非常に近いと結論付けられている。3.2. 共通課題解決への可能性この類似性は、両地域が抱える課題を同時に解決するヒントを内包している。共通の課題: 都市中心部から物理的に離れた地域に住む人々が、いかにして都市の持つ多様な情報やコンテンツに簡単かつ良質な形で触れる機会を得られるようにするか。新たな活動方針: この共通課題を解決するアイデアを模索することが、今後の活動の軸となるべきだとされている。普代村と横浜という二つの拠点を往復する活動を続けることで、どちらか一方の視点に偏ることなく、双方に適用可能なソリューションを見つけ出すことを目指している。4. コミュニティ運営における重要な概念ソーステキストでは、コミュニティの活性化と持続可能性に寄与する、注目すべき2つの概念が紹介されている。4.1. 「サーモンスピリット」北海道で活動する一般社団法人LOCALの哲学として「サーモンスピリット」という言葉が紹介されている。定義: 「いつか大きくなって帰ってきてね」というメッセージに象徴される、地域から巣立った人材が将来的に成長して地元に貢献してくれることを期待し、送り出すというポジティブな考え方。意義: この考え方は、IT分野に限らず、あらゆる地方のコミュニティ活性化において非常に重要である。人材流出をネガティブに捉えるのではなく、将来への投資と捉えることで、コミュニティ全体の活力を高めることができる。4.2. ITコミュニティと地域コミュニティの連携ITコミュニティが持つノウハウや文化を、他の地域コミュニティが参考にすることの重要性が示されている。モデルケースとしてのITコミュニティ: 一般社団法人LOCALは、交通費支援や勉強会機材の貸し出し、イベント情報の集約(IT勉強会カレンダー)など、15年以上にわたりコミュニティを支援する具体的な活動を行ってきた。連携の提案: IT以外の分野で活動する地域コミュニティも、こうしたITコミュニティの活動事例(支援の仕組み、サーモンスピリットのような考え方)を参考にすることで、自身の活動をより良くできる可能性がある。まずはオンラインでイベントを視聴するなど、気軽な形でITコミュニティに触れることが、連携の第一歩となりうると提言されている。これは話者のポッドキャスト(SBCast.)が目指す役割の一つでもある。 LISTENで開く

普代村での活動に二期目を終えて、これからの地方とコミュニティってどうあるべきなんだろうなと思ったので、その話をしました #地方活性化 #声日記 #ちえラジフリートーク LISTENで開く

2週間の普代村出張から帰ってきて、普代村と横浜の特に陸の孤島って結構近いんじゃないかと思ったので、その話をしました。 #普代村 #声日記 #ちえラジフリートーク LISTENで開く

先日放送したSBCast. #152 一般社団法人 LOCALのおふたりにお話を伺った回の振り返りをしました。 #声日記 #ちえラジSBC.Web配信SBCast.#152 わたしたちは北海道が大好きだ(一般社団法人LOCAL 菅井さん、三谷さん)ポッドキャスト版 https://sbc.yokohama/sbcast/152-local_or_jp-mitanisugaiLISTEN文字起こし https://listen.style/p/sbc_yokohama/3immw5p4 LISTENで開く

木曜日に行われる中学生向けのプログラミングの授業3日目について思っていることについて話しました #プログラミング #声日記 #ちえラジプログラミング LISTENで開く