Discover 話鼓電台

話鼓電台

話鼓電台

Author: TalkingDrumsRadio

Subscribed: 39Played: 423Subscribe

Share

© theCube Project Space

Description

話鼓電台」是立方計劃空間於2019年開啟的實驗性線上展演計畫,邀請了數十位跨文化工作者製作近七十段實驗廣播節目,並在線上電台串流播放,內容從科幻廣播劇、歌仔戲曲聆賞、劇場人物專訪、詩文朗誦、聲響蒙太奇、藝術家訪談到克林貢語教學、…….等等形形色色極具創意的聲響節目。

串流聆聽請至本計畫官網 http://talkingdrums.tw/

我們也歡迎您來參與。在您心目中,「廣播」對人們的意義是什麼?「廣播藝術」可能是什麼模樣?您覺得「實驗廣播節目」要怎麼作才能與眾不同卻又吸引人們的傾聽?歡迎您來投件。

串流聆聽請至本計畫官網 http://talkingdrums.tw/

我們也歡迎您來參與。在您心目中,「廣播」對人們的意義是什麼?「廣播藝術」可能是什麼模樣?您覺得「實驗廣播節目」要怎麼作才能與眾不同卻又吸引人們的傾聽?歡迎您來投件。

217 Episodes

Reverse

《水面之下》(Under the Surface)是藝術家黃雅農在2024年沿著絲路 (Silk Road) 探訪伊朗、亞美尼亞、⼟耳其、塞普勒斯、希臘等地時進行的聲音與音樂計畫的一部分。

她從源自於波斯的樂器「嗩吶」出發,沿路探訪嗩吶在不同地區演變出不同的樂器型態,如伊朗的蘇爾奈 (Sornay)、亞美尼亞的杜讀管(Duduk)、⼟耳其的祖爾納(Zurna)、古希臘的阿夫洛斯管(Aulos) 等,除了拜訪當地的音樂家進行交流外,也與音樂家進行即興演奏。作品名稱「水面之下」源自於詩人Golchin Gilani的作品「باز باران」(Baaz Baran),該詩曾被多名詩人改作為諷刺社會的版本。藝術家以一場與伊朗音樂家在德黑蘭即興演奏的作品為主,思考發生在當地的性別、族群以及社會議題。

目前該聲音與音樂計畫仍在進行中,她預期在未來數年間沿著絲路以及嗩吶演變的路徑,持續探訪新的城市與地域。

《在水面下》(Under the Surface)是藝術家黃雅農在2024年沿著絲路 (Silk Road) 探訪伊朗、亞美尼亞、⼟耳其、塞普勒斯、希臘等地時進行的聲音與音樂計畫的一部分。

她從源自於波斯的樂器「嗩吶」出發,沿路探訪嗩吶在不同地區演變出不同的樂器型態,如伊朗的蘇爾奈 (Sornay)、亞美尼亞的杜讀管(Duduk)、⼟耳其的祖爾納(Zurna)、古希臘的阿夫洛斯管(Aulos) 等,除了拜訪當地的音樂家進行交流外,也與音樂家進行即興演奏。作品名稱「在水面下」源自於詩人Golchin Gilani的作品「باز باران」(Baaz Baran),該詩曾被多名詩人改作為諷刺社會的版本。藝術家以一場與伊朗音樂家在德黑蘭即興演奏的作品為主,思考發生在當地的性別、族群以及社會議題。

目前該聲音與音樂計畫仍在進行中,她預期在未來數年間沿著絲路以及嗩吶演變的路徑,持續探訪新的城市與地域。

在本集節目中,來自喬治亞的藝術家兼策展人Aleksi Soselia在參與反對「外國代理人法案」的街頭抗爭空檔,為台灣的聽眾帶來了他對於蘇聯時期所遺留下的社會影響、過去與今日政府對於藝術創作上的干預,以及舊世代錄像藝術家們尋找破口方法的觀察與舉例。他同時以自己擔任喬治亞錄像藝術檔案庫(Archive of Georgian Video Art)共同創辦人、當代藝術中心底比里斯(CCA - Center of Contemporary Art - Tbilisi)提供的當代藝術教育課程為例,思考成長在後極權主義的世代所面臨藝術史中的空缺,以及藝術自身的能動性能夠為面向多元與具備包容性的社會所帶來的可能性。

《西哈努克2049》當中,劉子齊透過聲音虛構了一個沒有 COVID-19 疫情的未來。作品通過「聲音的干預」和「聲音空間政治」兩個元素,探討外來資本如何改變在地社會結構以及文化身份,並進一步探討亞洲複雜的地緣政治問題與中國在一帶一路倡議所帶來的影響力。

在作品中,劉子齊使用柬埔寨藝術家Lim Sokchanlina在西哈努克港田野調查時所帶回來的聲音,以此編曲,打破了西哈努克港原有的聲音景觀,試圖從聲音的層面反映當地的文化滲透現象。

他認為,發生在西哈努克港的現象,不僅是區域性,同時也是全球化過程中許多地方正在面臨,因經濟依賴產生的種種複雜問題。

Soko Phay 在1975年隨家人逃離因紅色高棉陷落的金邊,輾轉抵達法國,這段經歷影響了她關注和研究的主題。本集節目中,她分享了長期以來研究以藝術抵抗極端暴力的經驗,以及結合記憶、檔案與創作的研究計畫——記憶工作坊。她提出了「檔案-作品」(archive-œuvre)的概念,用以形容記憶工作坊中介於檔案與作品之間的成果,她認為檔案-作品融合了「真相的一致性」與「真相的揭露」,記憶工作坊作為一種實踐方法,為出生於紅色高棉之後的後記憶世代提供了直面歷史的契機。主持人亦提出臺灣藝術工作者在相近經驗與議題中所面臨的挑戰與討論。

Soko Phay 在1975年隨家人逃離因紅色高棉陷落的金邊,輾轉抵達法國,這段經歷影響了她關注和研究的主題。本集節目中,她分享了長期以來研究以藝術抵抗極端暴力的經驗,以及結合記憶、檔案與創作的研究計畫——記憶工作坊。她提出了「檔案-作品」(archive-œuvre)的概念,用以形容記憶工作坊中介於檔案與作品之間的成果,她認為檔案-作品融合了「真相的一致性」與「真相的揭露」,記憶工作坊作為一種實踐方法,為出生於紅色高棉之後的後記憶世代提供了直面歷史的契機。主持人亦提出臺灣藝術工作者在相近經驗與議題中所面臨的挑戰與討論。

《上百年的行進中》為藝術家洪梓倪延續過去在聲音創作上的方法,從絲綢之路的「過去」以及「今日」產生的交匯點,藉由聲音在不同時代所離析出的象徵性出發,思考「速度」如何透過聽覺被感受。本集內容以2023年「鷹生犬」一展中出訪新疆的藝術家陳俊宇,與前往印度的策展人蔡秉儒於當地錄製的聲音作為素材,完成約20分鐘的聲音作品。藝術家模擬了一場橫越數個世紀的行進,對她而言,環境的變化與前工業化時代的生產力侷限之影響,人們所能感受到的時間流逝速度是不同的,速度不僅僅呈現在聲音的編曲之中,也包含了佔據的時間。

「鷹生犬:異域旅行指南」來自於2023年展覽「鷹生犬」(A Hatched Dream)的前期研究。在該展中,除了邀請來自於柬埔寨、並擁有在歐洲-亞洲中間帶移動經驗的創作者參與在絕對空間的展覽外,也試著讓藝術家與策展人移動到近年因為地緣政治,以及極權資本主義為世界所關注的路徑或地區。他們在自身的實地訪查外,也帶回了錄自當地的聲音。本系列節目將就展覽所探索的主題及地域,邀請相關研究者及聲音藝術工作者,穿插談話討論與延伸之聲響創作。

本集節目特別來賓仕建宇老師,將從對中國「一帶一路」政策與中亞文化的研究開始,一探展覽「鷹生犬」中交錯的路徑以及背後種種錯綜的政治與歷史因素,就一帶一路倡議衍伸出的新國際關係、「潤」潮與台灣民主的韌性與全球產業鏈展開討論。

馬來亞共產黨於二戰、戰後英國殖民時期、1957年馬來亞獨立乃至1963年馬來西亞立國, 不同階段都扮演關鍵性角色。時至今日,關於馬共的討論在馬來西亞社會上仍是某種禁忌,也牽動國家治理的正當性與族群情緒。馬來西亞政府根據時空脈絡與政治需求持續重構和傳播反馬共敘事,間接造成馬來西亞各族群間與記憶群體間的不可共量性。馬來西亞不同記憶典範和國族敘事對立如何解決?正視彼此的慘痛經驗,反思創傷記憶與國族史背後的複雜性結構,或許是和解的可能途徑。

「五一三」這組數字早已成為馬來西亞歷史的符碼。種族衝突、暴力、官方說法的196人死亡、解密檔案、新經濟政策、國家團結、華人處境……1969年5月之前的馬來西亞和之後的馬來西亞,彷彿真有一道無形的分水嶺,將過去和未來截然分隔。從前的不再,之後的不堪。半世紀以後,檔案闕如,「真相」依然難解,但「五一三」一直是文學和藝術創作者關心的題材,以不同方式不斷被再現。此次分享聚焦「五一三」敘事中重複出現的身體和記憶模式,尤其以女作家筆下的女性角色為主。她們的「五一三」記憶有何不同?我們可以有不同的「五一三」記憶嗎?她們的身體述說了哪些有別於男性/國家記憶的「五一三」故事和情感?

延伸此議題,「愚公移山」展覽邀請劇評人吳思鋒撰寫專文,初探楊逵發展於五零年代的「街頭劇」,之於台灣八零年代以降的小劇場運動,尤其是民眾劇場與民間劇場之間,我們可以如何置放其劇場史的系譜。

吳思鋒〈和平來臨以後——楊逵的劇本寫作〉以楊逵街頭劇〈牛犁分家〉為題,細談劇情與對白設計,推論當時以政治犯身份寫作此劇的楊逵,他的劇本寫作策略。

楊逵在綠島服刑期間(1951-1961),長期與中國大陸各省份政治犯朝夕共處,甫於戰後學習普通話的他,出自對民歌、民舞的關注,以及對戲劇與普羅藝術的敏銳度,楊逵於綠島期間創作特殊劇種「街頭劇」。

延伸此議題,「愚公移山」展覽邀請劇評人吳思鋒撰寫專文,初探楊逵發展於五零年代的「街頭劇」,之於台灣八零年代以降的小劇場運動,尤其是民眾劇場與民間劇場之間,我們可以如何置放其劇場史的系譜。

吳思鋒〈和平來臨以後——楊逵的劇本寫作〉以楊逵街頭劇〈牛犁分家〉為題,細談劇情與對白設計,推論當時以政治犯身份寫作此劇的楊逵,他的劇本寫作策略。

「愚公移山」展覽邀請作家、評論人印卡撰寫〈楊逵的舊聲音新耳朵〉一文,從1910年代日本文壇「新民謠運動」談起,從楊逵作為成長於日殖時期,發展為社會主義文學家的生命歷程切入,分析楊逵如何於戰後透過「街頭劇」寫作,如何透過響應「校園民歌運動」,來提出民謠與民歌之間的延續性與共鳴,以及兩者在社會主義文學關懷之下,在台灣戰後三十年間的政治環境之下在地化的可能性。

「邊界烤:2024/2025藝術行動者網絡」為立方計劃空間於2024年5月啟動之跨年度計畫,與東南亞區域文化、藝術行動組織攜手,邀請臺灣、馬來西亞、印尼等地之藝術家、研究者、策展人,一同展開對政治、膚色、身份、自然、影像等不可視邊界的種種探問。

「邊界烤:2024/2025藝術行動者網絡」為立方計劃空間於2024年5月啟動之跨年度計畫,與東南亞區域文化、藝術行動組織攜手,邀請臺灣、馬來西亞、印尼等地之藝術家、研究者、策展人,一同展開對政治、膚色、身份、自然、影像等不可視邊界的種種探問。

「邊界烤:2024/2025藝術行動者網絡」為立方計劃空間於2024年5月啟動之跨年度計畫,與東南亞區域文化、藝術行動組織攜手,邀請臺灣、馬來西亞、印尼等地之藝術家、研究者、策展人,一同展開對政治、膚色、身份、自然、影像等不可視邊界的種種探問。

「邊界烤:2024/2025藝術行動者網絡」為立方計劃空間於2024年5月啟動之跨年度計畫,與東南亞區域文化、藝術行動組織攜手,邀請臺灣、馬來西亞、印尼等地之藝術家、研究者、策展人,一同展開對政治、膚色、身份、自然、影像等不可視邊界的種種探問。

本次黃大旺與程文宗的對談中,程文宗首先從「愚公移山」展題談起。他從「愚公移山」出發,看著黃大旺作品牆上楊逵詩作「冰山底下活過七十年」、李慈湄作品《愚公唱了什麼歌》中石頭裝置,與薛西弗斯「推石巨人」之間的聯想與比擬,再談4月13日聆聽黃大旺這場講述表演的聽後感,關於黃大旺所詮釋的、由楊逵所翻譯/寫作的日語文,其音韻召喚出的記憶。

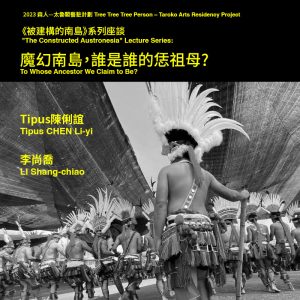

2016年於關島盛大舉行的太平洋藝術節(Festival of Pacific Arts)落幕後,台灣掀起一波透過強化與太平洋的連結從而建立某種民族自信的風潮。然而當南島從「起源地說」漸漸淪於「一家親」式的族群想像時,我們該如何跳脫西方人類學者的論述,以及以他人祖先自居的自溺,找回屬於自己的島嶼認同? 本講座邀請原舞者文化藝術基金會執行長Tipus陳俐誼,一起聊聊小時候部落討海長輩對於馬來西亞語言相通的好奇;再到成為公視記者前往帛琉與關島太平洋藝術節採訪的經驗;目前花蓮與台東在「南島原鄉」的相互較勁;以及原舞者未來的發展可能。

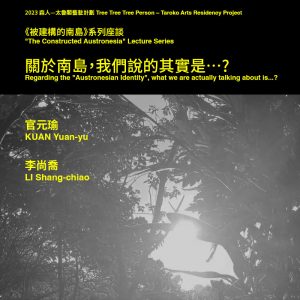

近年台灣以「南島」做為號召的藝文創作與交流活動百花齊放,作為跳脫華文化圈的另一種台灣身分認同的可能,「南島」提供了另一種面相海洋的文化想像,我們彷彿能看見某種更國際多元、更具主體意識自我建構。然而這一波文化行銷與宣傳中,從政府到民間,彼此對於「南島」的理解是否一致?當我們談「南島」時,我們實際探討的究竟是什麼呢?本屆森人駐山研究員李尚喬曾經參與《蜉蝣之島》動漫畫編劇與《Sasela'an 氣息》專輯製作,並在這段創作期間的田調研究中,認識旅居夏威夷10年的民族音樂學者官元瑜老師,兩人從2019年起持續觀注這座島上以「南島」為名的怪現象至今。這場講座將以呈現兩位島民平常在田野來去時的各種雜談。

與談人:

官元瑜 台大音樂研究所博士後研究員、夏威夷大學民族音樂學博士

李尚喬 編導、森人駐山研究員

本集特別節目(special episode)由臺灣當代文化實驗場 C-LAB CREATORS計畫「導體大系:跨物態感知技術日誌」支持播出。計畫以「導體」概念為核心,從新物質主義出發,重新思考物質、能量、環境、生態與社會之間複雜的關係。在過去的節目裡,我們多是以神秘主義、身心靈、占星等的角度來探討能量以及星體運行對於人的可能影響,也曾經用佛法的觀點探討人類心智的作用、意識的機轉,以及宇宙的型態,但我們一直還沒有從現代物理學及天文物理學的觀點進行討論與對話。新一集的「跨維度播音」,我們邀請到中央大學天文研究所的潘彥丞老師,與我們從天文物理學的角度,談談天體對人的影響、能量、光速與困果等主題

-300x300.jpg)

-300x300.jpg)