NotebookLM版今週のAIまとめ:岩手・普代村の音声記録から探る:テクノロジー、車社会、コミュニティの「リアルな交差点」

Description

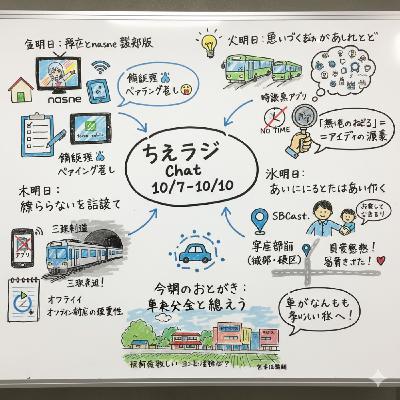

ちえラジ Chatポッドキャスト(2025年10月6日~10日)に関するブリーフィング

エグゼクティブ・サマリー

このブリーフィングは、2025年10月6日から10日にかけて配信された「ちえラジ Chat ポッドキャスト版」の5つのエピソードを分析し、その主要テーマと洞察をまとめたものである。スピーカーは岩手県普代村に滞在しており、そこでの生活体験を通じて、テクノロジー、社会、コミュニティに関する深い考察を展開している。

主な洞察は以下の通りである。

- 地方における技術的課題の顕在化: 普代村での生活は、都市部では意識されにくい技術的な制約を浮き彫りにしている。

nasneによるリモート視聴では、通信速度自体は十分でも遅延や接続の不安定さが課題となる。また、三陸鉄道などでの移動中に頻発するオフライン環境は、多くのスマートフォンアプリが常時接続を前提として設計されており、オフラインでの機能性に乏しいという現実を突きつけている。 - 「車社会」がコミュニティに与える影響: 近隣の久慈市への買い物体験を通して、地方の「車社会」が都市構造とコミュニティ形成に与える影響を考察している。駅前が必ずしも中心地ではなく、商業施設が郊外に点在する構造は、車を持たない人々にとって不便であると同時に、人々の移動を「家」と「目的地」の二点間に限定し、偶発的な出会いやコミュニティが育ちにくい土壌を生んでいる可能性を指摘している。

- デジタルとリアルの相互作用の価値: ポッドキャスト(SBCast.)のゲストの拠点を実際に訪問する活動は、デジタルな関係性に「リアリティ」をもたらす重要な試みとして語られる。オンライン上では得られにくい直接的なフィードバックや感想に触れることで、コンテンツ制作者としての実感を得るとともに、活動の意義を再確認している。

- 課題解決のためのアイデアと実装のジレンマ: 普代村での生活の中から、交通機関の時刻表アプリなど、具体的なアプリケーションのアイデアが生まれている。しかし、アイデアを思いつく一方で、それを実装するための時間が確保できないという現実的な制約にも直面している。「ないものねだり」は、不満に留まれば非生産的だが、新たなものを生み出す原動力にもなり得るとし、課題認識の重要性を強調している。

総じて、これらのエピソードは、一人の技術者が地方での生活を通じて、現代社会におけるテクノロジーの役割、コミュニティのあり方、そして創造性の源泉について多角的に探求する記録となっている。

主要テーマ分析

1. 岩手県普代村での滞在と技術的課題

スピーカーは普代村での滞在を通じて、都市部とは異なる環境下でのテクノロジー利用における具体的な課題に直面している。

によるリモート視聴の実現と課題

普代村の自宅にインターネット環境が整備されたことで、nasneを利用した録画番組のリモート視聴が可能になった。

- 利用状況: 主に深夜アニメを視聴するために、iPadの

torne mobileアプリを使用。画質設定は標準(3倍モード)で、視聴自体は問題なく行えている。 - 技術的課題:

- 通信の不安定性: 通信速度は十分であるにもかかわらず、時折通信遅延が発生し、映像が停止することがある。原因は普代村の回線、自宅設備、ルーター品質のいずれか不明。

nasneの再起動: 接続が不安定な際にnasne本体を再起動すると、スムーズに視聴できるようになる場合がある。

- 運用的課題:

- ペアリングの失念:

nasneのリモート視聴には、定期的に自宅の同一ネットワーク内で機器の「ペアリング」更新が必要。今回は出発前にiPhoneのペアリングを更新し忘れたため、iPhoneでの視聴が不可能になった。 - タスク管理の必要性: この経験から、定期的だが断続的に発生するタスクを管理するチェックリストの必要性を痛感している。

- ペアリングの失念:

オフライン環境の現実とアプリの限界

三陸鉄道や新幹線を利用した移動は、長時間のオフライン状態を体験する機会となり、多くのアプリが常時接続を前提としている問題を浮き彫りにした。

- 頻発するオフライン環境:

- 三陸鉄道: 大部分がトンネル内のため、ほぼ圏外。

- 新幹線: Wi-Fiサービスはあるものの、利用者が多すぎて実質的に繋がらないことが多い。

- オフラインで機能しないアプリの例:

- ポッドキャストアプリ:

LISTENやstand.fmなど、ダウンロード機能があってもオフラインで再生できない、あるいは実装優先度が低いアプリが存在する。 - 音楽アプリ:

Nintendo Musicは、楽曲をダウンロード済みでも起動時にオンラインでの契約チェックが必要なため、圏外では利用できないことがある。 - ゲームアプリ:

どうぶつの森 ポケットキャンプのように完全オフライン対応に移行した例は稀で、大半はオンラインでないと起動しないか、タイトル画面をループする。

- ポッドキャストアプリ:

- 開発者への提言: オフラインでの完全動作が難しくても、「圏外のため動作しない」といった適切なエラーメッセージを表示し、無限ループなどを避けるべきだと主張している。

2. 「車社会」がコミュニティに与える影響の考察

普代村から久慈市へ買い物に出かけた際の経験をもとに、「車社会」がもたらす利便性の裏にある社会的な課題について考察している。

地方都市の構造

久慈市での観察を通じて、車中心の社会が都市の地理的構造に与える影響を指摘している。

- 中心地の空洞化: 横浜などとは異なり、駅前が必ずしも商業の中心地として栄えていない。

- 商業施設の郊外化: 大規模なショッピングモールは駅から徒歩20~30分離れた郊外に立地しており、車でのアクセスが前提となっている。

- 公共交通の脆弱性: バスの本数が少なく、車を持たない者にとっては移動が困難である。

コミュニティ形成への懸念

車による移動は、人々の行動パターンを画一化させ、コミュニティの形成を阻害する可能性があると懸念を示している。

- 移動の限定: 車は「自宅」と「目的地」という2つの拠点を結ぶため、その道中の場所や目的地として選ばれなかった場所への訪問機会が失われる。

- コミュニティの希薄化: このような移動パターンは、偶発的な出会いや交流が生まれる機会を減らし、「コミュニティが根付きづらい」状況を生み出す可能性がある。

- 普代村への示唆: 普代村の住民が休日に買い物のため村外(久慈など)に出てしまうと、村内での生活時間が減少し、結果として村のコミュニティが育たない危険性を感じている。

- 目指す方向性: 「車がなくてもある程度生活もできるし楽しみにも触れられる、そんな環境」を考えることの重要性を述べている。

3. デジタルコンテンツ制作と対面の価値

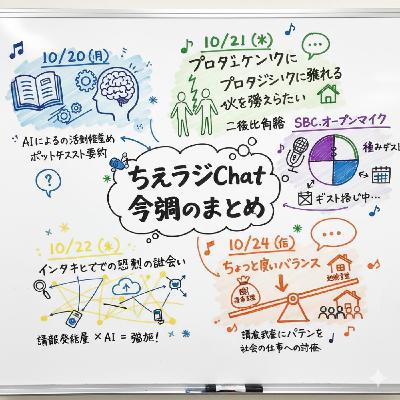

自身が運営するポッドキャスト「SBCast.」や「SBC.オープンマイク」の活動を通じて、オンラインでの発信活動とオフラインでの直接的な交流の重要性を語っている。

- ゲスト拠点への訪問:

- 可能な限り、番組に招いたゲストの活動拠点へ実際に足を運ぶことを実践している。

- 最近の訪問先として「居場所づくり濱なかま」(城郷)と「霧が丘ぷらっとほーむ」(緑区霧が丘)を挙げている。

- 対面フィードバックの価値:

- 訪問先で「高見さんお久しぶりです」「みんなで見たよ」といった直接的な言葉をかけられ、覚えていてもらえたことに深く感動している。

- オンラインのコメント欄では得られにくい視聴者の反響や感想を直接聞くことは、制作者にとって非常に貴重な機会であると認識している。

- 活動に「リアリティ」を与える:

- 実際に会って話をすることで、「こういうような人と実際話をしたんだなという実感を得る」ことができる。

- こうした活動を通じて、ポッドキャストというメディアがより現実味をもって認知されることを目指している。

4. アプリケーション開発のアイデアと現実

プログラマーとしての視点から、普代村での日常生活の中で感じた不便さを、具体的なアプリケーション開発のアイデアへと昇華させている。

- 生活から生まれるアイデア:

- 村での生活を通じて、公共交通(バスや電車)の時刻表が見づらいという課題を認識。

- 公式サイトで提供されているPDFなどの未加工データを活用し、見やすく加工するアプリの必要性を感じている。

- アイデアと実装のギャップ:

- 8月の滞在時から多くのアプリのネタを思いついているが、多忙のため1ヶ月以上経っても何も作れていない。

- AIを使えば叩き台はすぐに作れるかもしれないが、その後の実装やチェックに要する時間すら確保できていないのが現状である。

- 「ないものねだり」の肯定的側面:

- 「無いものをねだるよりあるもの探し」という言葉を引用しつつも、現状にないものを求めることの重要性を主張。

- 不満を溜めるだけで終わる「ないものねだり」は否定的だが、それがアプリのアイデアに変換できるならば、むしろ積極的に行うべきだと考えている。

- 「欲しいが全ての原動力になったりするわけですからね」 という言葉に、課題認識こそが創造の源泉であるという信念が表れている。