NotebookLM版今週のAIまとめ:AI自己内省から地域経済の壁まで:テクノロジーとコミュニティの未来を探る一週間の記録

Description

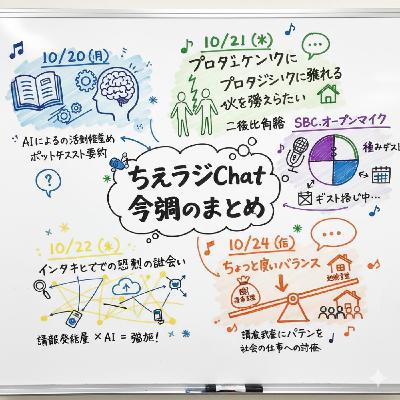

ちえラジChat(2025年10月20日~24日)主要テーマに関するブリーフィング

エグゼクティブサマリー

このブリーフィングは、ポッドキャスト「ちえラジChat」の2025年10月第4週(20日~24日)の放送内容を分析し、主要なテーマと洞察をまとめたものである。一連の放送を通じて、テクノロジーの活用、コミュニティ活動、情報発信のあり方という3つの核心的なテーマが浮かび上がる。

発信者は、AIを単なる情報検索ツールではなく、自己の活動を客観的に分析し、情報発信を増幅させる戦略的ツールとして活用することを提唱している。また、プログラミングに代表されるテクノロジーと一般市民との間に存在する断絶を問題視し、特に大人が日常の課題解決のためにテクノロジーを学ぶ必要性を強調する。さらに、コミュニティメディアの運営課題から地域活動全般の経済的持続可能性へと議論を広げ、資本主義の論理だけでは評価されない「社会の仕事」に従事する人々の生活基盤を構築する必要性を訴えている。これらの議論は、「個人がテクノロジーを能動的に活用し、情報発信を通じて新たな出会いを創出し、コミュニティの課題解決に貢献することの重要性」という一貫した視点に基づいている。

1. AIの戦略的活用:自己省察と発信増幅のツールとして

放送では、AIを従来の情報検索やコンテンツ生成の用途を超え、自己の活動を振り返り、発信力を強化するためのツールとして活用する新しいアプローチが提示されている。

自己活動の客観的分析

AIを用いて自身の発言や活動記録を要約させることで、新たな発見が得られると指摘されている。

- 無意識の重要点の発掘: 自身では「取り留めのない内容」だと思っていた発言が、AIによって要約されることで「すごくいいことを言っている」と再認識できた経験が語られている。これにより、当初重要視していなかったアイデアの価値に気づかされる効果がある。

- 客観的視点の獲得: 自分で文章を構成する場合、主観や思考の順序に縛られがちだが、AIは客観的な視点から内容を再構成してくれる。これにより、自身の考えをより明確に、かつ他者に伝わりやすい形で整理することが可能になる。

- 具体的なツール: NotebookLMの音声概要機能が紹介され、無料版でも1日に3回まで利用可能であることから、積極的な活用が推奨されている。

「本当に自分が思いつきで話していた取り留めのない内容をまとめてくれたり、当初はあんまり重要じゃないと思ってなかったんだけども、振り返ってみたら、あれこれすごく重要な話だったなということに気づかされたりっていうようなことが結構あって、すごく助かっています。」

発信量の増幅とセレンディピティの創出

AIによるコンテンツ生成は、自身の創造性を代替するものではなく、発信量を増やし、新たな機会を引き寄せるための手段として位置づけられている。

- 「書かない」のではなく「増やす」: 「AIに文章を書かせる気持ちがわからない」という意見に対し、それはコンテンツを作らない人の視点であると反論。自身が発信した上で、さらにAIにも発信させることで、情報量は単純に倍増(少なくとも1.5倍)し、コンテンツがカバーする範囲を広げることができる。

- 偶然の出会いの促進: AIを活用して発信量を増やすことで、インターネット上で偶然の出会いに遭遇する可能性が飛躍的に高まる。

AI教育に関する視点

子供のAI利用に関しては、制限を設けるのではなく、ポジティブな関わり方を教えるべきだとの考えが示されている。

- 「良い付き合い方」の模索: 年齢制限のような単純な規制ではなく、「効果的で、すごく有効な使い方」を子供たちが身につけられるようなアプローチが必要である。

2. プログラミングの民主化:テクノロジー格差の是正に向けて

テクノロジーに精通した層とそうでない層との間の深刻な断絶が社会的な問題であると提起され、その解決策として、特に大人がプログラミングに触れる機会を増やすことの重要性が論じられている。

現状の課題:専門家と非専門家の二極化

プログラマーなどの専門家と、テクノロジーに全く触れない人々との間には、使用言語や価値観において「完全に別世界の人間同士」と言えるほどの溝が存在する。

- 社会的損失: この断絶は、職場において専門家を正しく評価・指示できない、あるいは地域社会でテクノロジーに関する話題が通じないといった具体的な問題を生み出している。

提言:「市民プログラマー」の育成

解決策として、「仕事としてではないが、ちょっとしたプログラミングならする」というレベルの市民を増やすことが目指されている。

- ニッチなニーズへの対応: 地域の困り事や家庭内の小さなトラブルなど、収益化が難しいため企業が手掛けない問題は数多く存在する。市民プログラマーが増えることで、こうした課題を解決するアプリやツールが生まれる可能性がある。

- 課題解決手段の多様化: プログラミングを「気軽に選べる手段」として持つ人が増えることで、社会全体の課題解決能力が向上する。

真のターゲットは「大人」

プログラミング教育の対象として子供が注目されがちだが、今あえて学ぶ機会が必要なのは大人であると強調されている。

- 機会の欠如: 子供は授業などで自然にコンピュータやプログラミングに触れる機会があるが、大人は意識的に機会を作らなければ新たに学ぶことはない。

- 未来への投資: 大人がプログラミングを学ぶことは、未知のアプリ開発に繋がるだけでなく、将来プログラマーとなる子供たちを部下としてマネジメントできる人材を育成することにも繋がる。

3. コミュニティ活動の価値と持続可能性

コミュニティメディアの運営から地域活動全般へと視点を移し、その活動の価値と経済的な持続可能性に関する深い洞察が示されている。

メディア運営の模索:SBC.オープンマイクの事例

ポッドキャスト「SBC.オープンマイク」の配信が遅れている現状を率直に認めつつ、その存在意義と今後の方向性について考察されている。

- 運営上の課題: ゲスト探しや、別のポッドキャスト「SBCast.」との差別化に困難を抱えている。

- 独自の価値の再定義: SBC.オープンマイクの役割を、SIDE BEACH CITY.や横浜市内のコミュニティ関係者など、より身近な人々との対話の場として再定義することが提案されている。

- SBCast.: 日本全国の、コミュニティと直接的な関わりの少ないゲストが中心。

- SBC.オープンマイク: SIDE BEACH CITY.に何らかの形で関わりのあるゲストが中心。

- 方針転換の検討: 今後はゲストを積極的に探すのではなく、話したい人がいる場合に限定するなど、運営方針の変更も視野に入れている。

地域活動の経済的基盤に関する問題提起

地域活動の多くが、その社会的重要性にもかかわらず経済的に評価されず、担い手の善意や自己犠牲に依存している構造的な問題が指摘されている。

- 「お金にならない社会の仕事」: 地域活動は多大な時間と労力を要するが、直接的な収益には結びつかない。結果として、担い手は年金生活者や主たる稼ぎ手が他にいる人に偏りがちである。

- 社会通念への警鐘: 「地域のことはお年寄りがするもの」という社会に蔓延する考え方が、若者の地域参加を阻害している元凶であると分析されている。

- 生活保障の必要性: 資本主義の論理では評価されにくい地域活動(地域主義)に従事する人々が、経済的な不安なく活動を継続できるような生活保障の仕組みが必要であると強く主張されている。

「行き過ぎている資本主義とかも時々言われますけども、そんな資本主義の中でやっぱりそういうような地域のことを考える地域主義の人がちゃんと生活できる基盤っていうのは何か考えないといけないなっていうふうにはとても思います。」

4. インターネットにおけるセレンディピティの本質

インターネットにおける「偶然の出会い」は、受動的に待つものではなく、自らの能動的な情報発信によって生み出されるものであるという見解が示されている。

「偶然の出会い」は能動的な行為の結果

出会いが減ったと感じる人と増えたと感じる人の違いは、情報発信量の差に起因すると分析されている。

- 情報は発信する人の元に集まる: 自身がポッドキャスト投稿などの情報発信を行うことで、LISTENやYouTubeのレコメンド機能が最適化され、関連性の高い他者のコンテンツに触れる機会が増える。

- 発信しない人への情報の偏り: 逆に、情報発信を積極的に行わない、あるいは閉じたコミュニティ内でのみ活動する人には、情報が集まりにくく、偶然の出会いが少ないと感じる傾向がある。

出会いを増やす具体的な方法

AIの活用を含め、情報発信量を増やすことが、セレンディピティを創出する直接的な手段となる。

- 発信がトリガーとなる: 自分の投稿が起点(ソース)となり、関連するおすすめ情報が表示される。AIによる要約記事のおすすめ欄は、特に自分とは異なる発信者のコンテンツが表示されやすいため、新たな発見に繋がりやすい。

- AIによる発信量の増幅: 自身のコンテンツをAIにリライトさせ、異なる角度から発信することで、カバー範囲を広げ、出会いの可能性を増大させることができる。