Discover 15分鐘書房

15分鐘書房

15分鐘書房

Author: 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先看每本書的幕後筆記與精華重點,票選下一集主題,還有專屬折扣與福利!👉 https://t.me/bookroom15mins

Subscribed: 47Played: 620Subscribe

Share

© 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先看每本書的幕後筆記與精華重點,票選下一集主題,還有專屬折扣與福利!👉 https://t.me/bookroom15mins

Description

✨加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書!

成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins

📚 15分鐘書房|每天一本書的靈感濃縮包

無論是最新英文暢銷書、經典舊書、還是還沒翻譯的隱藏寶藏書,我們都會用中文為你整理精華。

主題包含:商業思維、人生解碼、自我成長、勵志心理、心靈雞湯等。 每天花 15 分鐘,把一本書的核心概念裝進你的腦袋,給自己一個成長的開場白。

🎧 上班路上、睡前放空、健身時聽一集,知識不再遙遠,閱讀也不再奢侈。

《15分鐘書房》— 讓你聽得懂、記得住、做得到。

成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins

📚 15分鐘書房|每天一本書的靈感濃縮包

無論是最新英文暢銷書、經典舊書、還是還沒翻譯的隱藏寶藏書,我們都會用中文為你整理精華。

主題包含:商業思維、人生解碼、自我成長、勵志心理、心靈雞湯等。 每天花 15 分鐘,把一本書的核心概念裝進你的腦袋,給自己一個成長的開場白。

🎧 上班路上、睡前放空、健身時聽一集,知識不再遙遠,閱讀也不再奢侈。

《15分鐘書房》— 讓你聽得懂、記得住、做得到。

130 Episodes

Reverse

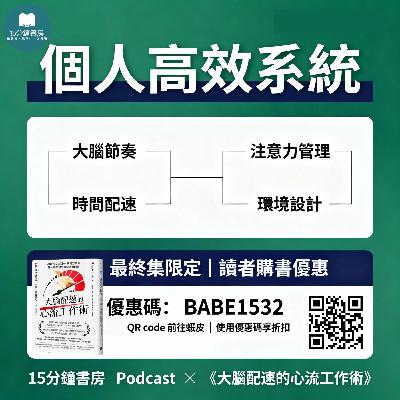

👉 蝦皮購書連結 : https://lihi.cc/HjhLb👉 讀者優惠碼 : BABE1532---------------------------------------------------------------------《大腦配速的心流工作術》Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work如何設計你的『大腦配速表』:不靠努力也能每天完成最重要的事」從「被工作拖著走」到「自己擬定大腦配速表」現代知識工作者常常整天坐在電腦前卻覺得又累又空,喝了好多咖啡,真正重要的事卻一件都沒有推進。這不是你不夠努力,而是我們沿用工業時代為「肌肉勞動」設計的生產線邏輯,硬套在完全不同運作機制的「心智勞動」上。節目會以《大腦配速的心流工作術》為主軸,說明為什麼真正的超高效率不是做更多,而是把大腦用在最關鍵的地方,讓你每天有餘裕完成少數真正重要的任務。大腦配速的兩大基礎:冪次法則與三檔位模型首先節目會介紹「冪次法則節律」:人類大腦天生偏好「短時間高強度衝刺+長時間低強度恢復」的節奏,而不是朝九晚五那種均速輸出。狩獵採集社群與許多歷史上的思想家,其實都自然遵循這種「衝刺-休息」循環,用少量高品質的心智勞動換取巨大產出。接著會拆解書中的「大腦三檔位系統」:一檔適合休息與發散、一邁進二檔就進入深度思考與心流的最佳狀態、三檔則是短暫應急用的高壓模式,長期卡在三檔只會讓你焦慮、決策變差,快速走向 burnout。畫出你的一日能量曲線:時型與「排檔個性」在理解通用原理之後,節目會帶你一步步畫出個人的「一天能量曲線」,作為設計大腦配速表的地圖。內容包括:認識大多數人共有的幾個高峰與低谷(清晨與深夜的創意高峰、上午與傍晚的專注高峰、午后自然低谷),再透過一系列提問,幫你判斷自己是雲雀型還是貓頭鷹型,將整條曲線往前或往後平移。最後會介紹「排檔個性」概念與簡易自測:你的大腦是稍被刺激就爆衝到三檔的「彈性排檔」,還是需要強烈刺激才願意升檔的「僵硬排檔」,這將決定你需要安靜穩定的環境,還是適度壓力與噪音來啟動專注。把任務對準大腦狀態:專注、創意、雜事與休息當你有了專屬的能量曲線,節目會教你如何把一天的任務重新配速。最重要、最耗腦的深度工作,會被放進上午與下午的 Gear 2 高峰,用 90 分鐘一個衝刺的方式來跑,中間穿插 10–20 分鐘的恢復;創意發想與策略反思則安排在清晨與睡前的大腦「溫和清醒」時段,刻意關掉通知,讓思緒自由漂浮。午后低谷與專注區塊之間的縫隙,則成為處理行政雜事、回信、排會的「淺層工作垃圾桶」,用批次處理來保護你的黃金專注時段,同時也會談如何設計任務難度、回饋節奏與內在動機,讓你更常自然滑進心流,而不是靠蠻力硬撐。打造大腦配速工具箱與行動呼籲節目最後會把所有概念收斂成一套可抄回家的「大腦配速表」與「排檔工具箱」,包含一天不同行段的建議任務、環境與休息做法,以及一張對照表,幫你在想「升檔」時用運動、光線、音樂與咖啡因喚醒大腦,在想「降檔」時用呼吸、伸展、光線調暗與散步讓神經系統煞車。你會被邀請選一個最小可行實驗開始——也許是明天早上空出第一個 90 分鐘給真正重要的事,或開始記錄自己的能量曲線一週,逐步把生活從「被工作追著跑的行軍士兵」調整成「順著節奏旋轉的舞者」,每天用更少的力氣完成更重要的成果。

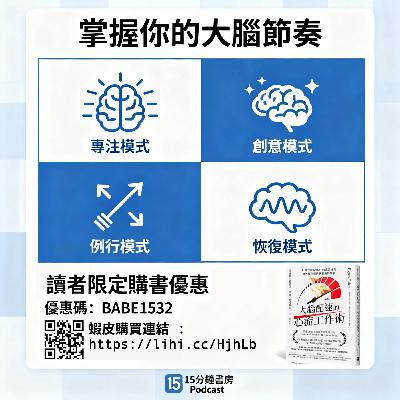

👉 蝦皮購書連結 : https://lihi.cc/HjhLb👉 讀者優惠碼 : BABE1532---------------------------------------------------------------------《大腦配速的心流工作術》Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work心流不是靠意志力:書中 3 個真正能進入心流的「大腦開關」--------------------------------------------------------------------------------要進入「心流」並不是靠硬撐意志力,而是懂得順著大腦的節奏工作,成為大腦的合作夥伴,而不是對手。它結合神經科學研究,提出一套「三個大腦開關」的實作框架,教你如何從總是覺得很累、很卡、效率不穩定的狀態,轉向可以穩定啟動深度專注與心流的高效工作模式。一、先搞懂:心流不等於單純用力專注文章先區分「專注」與「心流」的差別,並引入作者提出的「大腦三檔位模型」。這個模型把大腦的警醒與思考狀態,類比成汽車的一、二、三檔,而關鍵調節器就是腦幹的「藍斑核」,透過釋放正腎上腺素來決定你現在是昏昏欲睡、剛剛好專注,還是焦慮過載。「專注」比較像是刻意維持的雷射式聚焦,需要意志力,通常為了達成外在目標,比如「要把報告寫完」。「心流」則是站在這個「二檔」專注狀態之上,當挑戰與技能完美對上、注意力系統和獎勵系統同步時,自然出現的巔峰體驗——你會覺得投入、愉悅、不費力,結束後甚至更有精神。換句話說,心流不是你「更用力撐」出來的,而是當你在正確的檔位、做對難度的事情、又有合適的環境與節奏時,大腦「自發給你的一種獎勵狀態」。二、啟動心流的三個「大腦開關」開關一:把挑戰難度配對成「剛剛好」第一個開關談的是「任務設計」。心流的燃料是內在動機,而內在動機來自於:任務剛好有挑戰,但又不至於難到崩潰。文章用遊戲與學樂器當例子:好遊戲的關卡永遠比你現有能力高一點點;好老師會讓你從「稍微吃力但做得到」的曲子練起。具體操作上:先把一個模糊的大專案拆解成許多小任務,例如蒐集資料、寫一段摘要、畫一張圖表。在小任務中挑出一個「需要專心,但努力一下可完成」的那一件,作為當下要攻克的目標。替這個任務設計很清楚的「完成信號」,例如寫完一整段、程式成功跑起來、草稿畫到某個版本。這背後對應到所謂「80% 法則」:當錯誤率約在 15–20%,學習和表現往往最高。太容易你會無聊滑到「一檔」,太難就焦慮掉到「三檔」,只有「有點難、但做得到」的區間,最能把你穩定鎖在「二檔」專注區,並更容易進一步推進到心流。因此,文章強調,你要從「被丟任務的人」變成「任務建築師」:像設計遊戲一樣,主動雕刻出一連串有回饋的小挑戰,讓每一次微小的完成,都成為下一輪投入的燃料。開關二:順著身體節奏安排工作,而不是硬撐第二個開關談的是「時間與能量管理」。人不是機器,不可能從早到晚都維持同一檔專注度;真正高效的人,比較像是運動員,用一整天的自然節奏來安排不同類型的工作。文章建議你先認識自己的「時型」:你比較像早起的雲雀還是晚睡的夜貓?接著,配合兩種節律來排成:24 小時的「日夜節律」:決定你哪幾個時段最清醒、哪幾段必然低落。大約 90 分鐘一個循環的「超日節律」或 BRAC:決定每次專注衝刺可以維持多久。實作建議包括:把需要邏輯、分析的深度工作(報告、寫作、寫程式)排進你一天中最「二檔」的時段,例如多數人是上午與傍晚。把需要創意發散的事情(構思企劃、brainstorming)放在精神比較放鬆、但還清醒的非巔峰時間。以 90 分鐘為一個工作衝刺區塊,之後刻意休息 10–20 分鐘,讓大腦「充電」再戰。文章用「企業運動員」做比喻:好的知識工作節奏比較像「一連串短跑+休息」,而不是一場從不喘氣的馬拉松。當你開始按自己的生理節奏「配速」,而不是硬要全程維持一樣的輸出,你會發現自己一天真正有「火力全開」的時段反而變長,而且比較不容易 burnout。開關三:學會升檔與降檔,維持在最佳區間第三個開關談的是「狀態與環境調節」。文章把大腦的三檔位具體化:一檔:低喚醒、疲累、想打瞌睡的狀態。二檔:清醒、沉穩,可維持專注的最佳狀態。三檔:高壓、焦慮、腦中很多雜念但反而難以思考。你要學會的是:感覺自己在哪檔,就用合適的方法「升檔」或「降檔」,把自己拉回二檔。當你在三檔、壓力大、腦袋轉不停時:緩慢深呼吸,特別延長呼氣,啟動副交感神經幫身體煞車。辨認自己是不是「又累又亢奮」那種狀態,如果是,就給自己一個「沉浸式分心」——玩一小局簡單遊戲、做填字等等,讓大腦從焦慮迴圈中跳脫出來;如果只是單純疲倦,就去散步、看綠意、讓身體做被動放鬆。嘗試固定凝視一個小點幾秒鐘(類似運動心理學中的「靜眼技巧」),幫助情緒穩定。當你在一檔、茫然或打瞌睡時:起身走動、做幾個伸展或簡單的跳躍,讓肌肉活動提醒大腦「該醒了」。移到光線較強、偏冷色溫的地方,或利用白噪音、咖啡廳那種環境聲,讓自己進入較清醒的狀態;反之,如果準備收工,就讓光線變暗變暖、環境更安靜。有意識地使用咖啡因,少量多次,不要在已經很焦慮時再喝,避免直接推爆到三檔。這整套做法的出發點,是承認「壓力與疲勞」會直接干擾藍斑核,讓你不是太低就是太高;透過身體、呼吸、環境的微調,你其實可以自主地把狀態慢慢拉回最適合專注的中間區。文章最後把這種主動調節比喻為「成為自己環境的認知策展人」:你要有意識地布置光線、聲音、物理空間與數位環境,為自己的大腦建一個可以安心進入二檔的「工作堡壘」,而不是任由通知與干擾把你一次次推出心流邊緣。三、從硬撐到共舞:真正的高效不是更用力,而是更聰明收尾部分,文章總結了三個角色轉變:從「任務執行者」變成「任務建築師」:你不再只是把待辦清單照單全收,而是像遊戲關卡設計師一樣,用剛剛好的難度與清晰回饋來設計你的一天。從「線性勞動者」變成「企業運動員」:你尊重自己的能量節律,把一天拆成多段衝刺與恢復,而不是從早到晚硬撐在同一檔位。從「被環境影響的人」變成「認知策展人」:你主動調整光線、聲音、座位與數位通知,讓環境幫你進入心流,而不是拖你下水。文章也提醒:工業時代的工作文化,訓練我們像「生產線上的士兵」,用同一速度走一整天;但從神經科學角度來看,一個真正「超高效」的人,更像是一位隨時依節奏切換的舞者——有時全力衝刺,有時刻意放鬆,讓大腦在適合的時候做適合的事。如果要開始實驗,不必一次套用所有方法,可以先從一個小起點入手:例如今天只練習「把任務拆小,找一個 80% 成功率的第一步」;或今天只嘗試「早上安排一個 90 分鐘無干擾專注區+10 分鐘散步休息」;或只練習在焦慮時,用 2–3 分鐘深呼吸加靜眼,把自己拉回來。當你逐漸習慣與大腦合作,而不是逼它在錯的時間做錯事,你會發現:心流不再只是偶然出現的神祕狀態,而是可以被有意識地鋪陳與邀請的一種「可重複的高效體驗」。

👉 蝦皮購書連結 : https://lihi.cc/HjhLb👉 讀者優惠碼 : BABE1532---------------------------------------------------------------------《大腦配速的心流工作術》Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work這是一份關於「你之所以做不完事,不是你的錯:大腦的四種疲勞模式」的綜合摘要,內容主要根據劍橋大學神經科學研究員 Mithu Storoni 博士在其著作《大腦配速的心流工作術》(Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work)中所提出的概念,特別是其「大腦三檔模型」(Three-Gear Model)及其相關的認知挑戰。Storoni 博士認為,現代工作者仍沿用工業革命遺留下來的「裝配線式」連續、恆速工作模式。然而,大腦運作方式與肌肉截然不同,它以節奏性運作,需要週期性的休息與高強度工作交替。當我們忽略大腦疲勞的微妙跡象時,工作品質就會明顯下降。Storoni 博士將大腦狀態分為三個「檔位」(Gears),並描述了幾種主要的疲勞模式或認知負荷,這些模式會將我們推離最佳工作狀態(Gear 2),導致效率低下。--------------------------------------------------------------------------------大腦疲勞相關的分類(Mithu Storoni 的「三檔模型」)Mithu Storoni 博士將大腦想像成一輛汽車的引擎,擁有三個主要檔位,由藍斑核(locus coeruleus, "blue dot")網絡的活動模式決定,該網絡影響覺醒和專注程度。疲勞模式/大腦狀態核心分類 (Gear)覺醒與專注狀態模式一:低喚醒/倦怠疲勞Gear 1 (慢速模式)低覺醒狀態:大腦放鬆,神思,注意力發散且不持久。模式二:最佳專注狀態 (非疲勞)Gear 2 (中速模式)最佳專注狀態:正腎上腺素(norepinephrine)水平適中,前額葉皮層完全參與,適合深度工作、學習、解決複雜問題。模式三:高喚醒/壓力疲勞Gear 3 (快速模式)高覺醒狀態:思緒奔馳,注意力分散,與極度壓力或過度勞累相關。模式四:決策/認知負荷影響 Gear 2 的持續性處理過多資訊或決策導致認知資源耗盡,迫使大腦進入 Gear 1 或 Gear 3。--------------------------------------------------------------------------------疲勞模式的症狀、例子、拖累效率與改善方法1. 低喚醒/倦怠疲勞 (Gear 1 狀態)症狀與日常例子低喚醒狀態下,大腦處於「慢速動力」(slow power),思緒飄忽、容易神思。• 症狀: 感到放鬆,注意力輕輕掠過周圍的事物但很快消散,無法專注於單一任務。• 日常例子: 當工作變得無聊或單調時,大腦會試圖將自己滑入 Gear 1 以降低負荷。例如,在從事長途夜間駕駛時,或是在被要求持續警惕(如監控智慧機器)但錯誤罕見時,倦怠感會將人推入 Gear 1。為何會拖累工作效率 (以書中概念為主)Gear 1 缺乏專注的動力,難以處理複雜資訊,注意力無法持久黏著在任何事物上。• 雖然 Gear 1 有助於休息、恢復,甚至清理精神板塊以獲得新的視角,但若在需要專注時處於此檔位,則無法有效執行認知任務。• 在需要持續警惕的被動工作中,Gear 1 狀態會使大腦反應速度慢下來,一旦危險出現,難以反應。可立即改善的 1 個方法立即改善: 提高認知負荷或增加刺激(如運動/咖啡因)。• 若工作單調無趣,大腦進入 Gear 1,可以增加多工處理(multitasking)或其他輕微刺激來提高認知負荷,有助於回到最佳狀態 Gear 2。• 例如,在工作感到遲緩時,可以利用咖啡因或短暫的運動來「提高檔位」。2. 高喚醒/壓力疲勞 (Gear 3 狀態)症狀與日常例子高喚醒狀態是身體和精神處於「衝刺」(sprinting)狀態,正腎上腺素水平極高。• 症狀: 思緒奔馳、思緒分散、視野狹窄,容易被最小的干擾震碎專注力。• 日常例子: 極度壓力、過度勞累、不斷的多工處理、長時間螢幕使用,以及強烈的情緒激發(正面或負面)都會將大腦推入並鎖定在 Gear 3。例如,當你感到「疲憊而興奮」(tired and wired)時,思緒嗡嗡作響,但卻無法解決數學難題。為何會拖累工作效率 (以書中概念為主)儘管 Gear 3 提供了速度和能量(例如打字速度會飆升),但它犧牲了準確性,對知識工作非常不利。• 在這個狀態下,大腦的精細思維能力嚴重受損,前額葉皮層部分離線。• 你更有可能誤解資訊、使用偏見、錯失細微差別,並做出倉促的決定,判斷力和決策能力受到損害。• 如果長時間處於 Gear 3,大腦會遭受磨損,累積的疲勞甚至需要數週才能恢復。可立即改善的 1 個方法立即改善: 實行生理主動放鬆(Physiological Active Relaxation)。• 當人感到「疲憊而興奮」且思緒持續盤旋在工作上時,需要主動讓大腦休息。• 可以透過緩慢的呼吸練習來降低交感神經活性,主動將大腦降檔至 Gear 1 的放鬆狀態。例如,在做重大決策前進行 2 分鐘的 5-2-7 模式呼吸練習(吸氣 5 秒,憋氣 2 秒,呼氣 7 秒),能顯著提高決策的正確率。3. 持續性認知疲勞 (Attention/Deep Work Fatigue)症狀與日常例子持續性認知疲勞源於長時間、不間斷地進行高強度精神工作,違反了大腦天生的節奏性工作需求。• 症狀: 專注力在持續工作約 90 分鐘後開始減弱,表現開始下降。這種精神疲勞的跡象往往比肌肉疲勞更難察覺,表現為注意力分散、思緒漂移,這是大腦試圖將自己滑入 Gear 1 休息的自然機制。• 日常例子: 一直坐在辦公桌前,試圖連續工作數小時,忽略了注意力渙散和思想漂移的感覺,認為自己不夠努力而硬撐下去。為何會拖累工作效率 (以書中概念為主)當人感到疲憊時,若繼續硬撐,大腦的資源傳遞路線效率會降低,甚至需要使用不那麼高效的替代路線來傳遞資訊。• 精神疲勞是大腦發出的信號,表明毒性廢物積累速度快於清除速度。每一次無視休息的衝動,都是在迫使大腦忍受毒性垃圾的堆積。• 為了彌補表現的下降,大腦可能會將檔位「踩到底」,進入 Gear 3 狀態以動員額外資源,導致效率更低且疲勞累積。可立即改善的 1 個方法立即改善: 遵循大腦的 90 分鐘節奏並安排休息。• 對於專注工作,建議在 60 至 90 分鐘的工作時段後,休息 15 至 25 分鐘,以讓大腦有機會進入 Gear 1 進行休息和恢復。• 這個休息時間充當「休息站」,在下一階段工作開始前恢復資源。• 如果不想失去動力,休息時間可限制在 10 分鐘以內,但之後必須安排更長的休息。4. 決策疲勞 (Decision Fatigue)症狀與日常例子決策疲勞是認知負荷的一種特定表現,由於現代生活中和工作上必須做出大量的決策而產生。• 症狀: 隨著決策次數的增加,心理資源逐漸耗盡,導致決策品質下降,並且傾向於規避風險。• 日常例子: 決策疲勞與工作總時長無關,而與決策數量直接相關。例如,法官在每次休息前,做出有利裁決的百分比會逐漸下降。在職場中,這表現為對新的機會變得更加厭惡風險。為何會拖累工作效率 (以書中概念為主)決策本身是一項耗費認知資源的工作。• 資源枯竭: 決策疲勞會耗盡精神資源,削弱決策能力。當資源耗盡時,大腦會選擇「關閉水龍頭」。• 次優決策: 疲勞時,人們傾向於依賴直覺或既有偏見來做決策,而非理性思考,從而導致決策結果不佳(suboptimal)。可立即改善的 1 個方法立即改善: 減少選項數量或將決策過程分拆。• 減少選項: 限制必須選擇的選項數量,例如將一個十選一的決策轉化為兩選一,可大幅減少所需的精神能量。• 分拆決策: 將「探索選項」(思考)與「實際選擇」(決定)這兩個部分分開進行。比起實際選擇,只是探索選項的精神負荷較輕。--------------------------------------------------------------------------------總結類比:你可以將大腦想像成一台高性能的跑車,擁有三個檔位和有限的油箱(精神能量)。Gear 2 是最有效率的巡航檔位,但長時間的高強度工作(如 Gear 3 的飆速或持續不斷的爬坡)會迅速耗盡你的燃油並造成磨損,導致你必須頻繁換檔。當你感到疲勞時,就像儀表板上的警示燈亮起,催促你必須回到 Gear 1 休息或策略性地調整工作負荷(如減少決策選項),才能確保引擎能夠持續輸出最高品質的表現。高效的秘訣不在於持續踩油門,而在於學會隨著地形(任務類型)換檔,並在燃油耗盡前進行策略性補給(休息)

👉 蝦皮購書連結 : https://lihi.cc/HjhLb👉 讀者優惠碼 : BABE1532---------------------------------------------------------------------《大腦配速的心流工作術》Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work一、 效率的新定義:從數量到質量 (A New Kind of Efficiency)本書的核心論點在於,知識工作者必須重新定義「效率」。1. 挑戰裝配線模式自工業革命以來,工作場所一直採用源自工廠和裝配線的模式,強調連續性、劃一的速度和數量。在裝配線時代,衡量生產力是看產出的數量(例如,每小時完成多少產品)。然而,這種線性的工作配置抑制了高峰,也消除了低谷,使得人類思維中沒有空間產生天賦、才華或跳脫框架的思維。2. 超高效率(Hyperefficiency)的核心在 AI 時代,機器可以更快地處理簡單、重複和大量的定量知識工作(例如,數據收集、演示文稿創建)。人類則被賦予機器無法完成的工作,即需要創造性思維、複雜問題解決、學習和產生想法的高質量任務。因此,超高效率的定義不再是產出的數量,而是質量。效率來自於磨練產品的品質:擁有一個絕妙的點子,而不是一百個平庸的想法。二、 大腦的檔位網絡 (The Gear Network)為了實現超高效率,我們需要理解並掌控大腦的認知狀態。Storoni 博士引入了「檔位網絡」(Gear Network)的比喻模型,將大腦的運作模式分為三個主要檔位,這個模型基於藍斑核(locus coeruleus, blue dot)網絡中的去甲腎上腺素(norepinephrine, NE)活動模式。去甲腎上腺素的釋放模式改變了大腦的整體配置,進而決定了思維的速度和專注的精確度。1. 檔位 1 (Gear 1):慢速模式狀態: 低喚醒狀態,去甲腎上腺素水平低。感受: 放鬆、白日夢、漂浮的思維狀態,注意力輕柔地遊走於表面,但無法長時間停留在任何單一事物上。最適合: 休息、恢復、清理思維、自發性創造力和「啊哈!」時刻。原因: 視野廣闊(全景視角),使思維更容易接收潛意識中浮現的想法。2. 檔位 2 (Gear 2):最佳專注模式狀態: 最佳專注狀態(黃金地帶),去甲腎上腺素水平適中,藍斑核間歇性放電。感受: 警覺且專注,能夠集中注意力,進行深度工作。最適合: 集中注意力、學習、解決問題、批判性思維。運作機制: 額葉前皮質(負責高階思維和專注力)在此檔位完全啟動。低能量檔位 2 (Low-Energy Gear 2): 靠近檔位 1,思維較平靜。適合自發性創造力;注意力可以短暫漂移以獲得新視角,然後迅速集中審核洞察。高能量檔位 2 (High-Energy Gear 2): 靠近檔位 3,感到精力充沛。適合學習複雜概念、發散性思維和集思廣益。去甲腎上腺素增強了 lateral thinking 和新聯繫的建立。3. 檔位 3 (Gear 3):快速反應模式狀態: 高喚醒狀態,去甲腎上腺素快速持續放電。感受: 思維快速,容易分心,視角狹隘。最適合: 危機時刻需要快速反應,犧牲精確度以換取速度。風險: 長時間保持在檔位 3 會導致壓力、過度工作、判斷力受損、遺漏細微差別、做出倉促決定,並產生「疲憊且警覺」(tired and wired)的狀態。4. 檔位個性和調整人們換檔的容易程度取決於他們的「檔位個性」。「僵硬」檔位個性 (Stiff Gear Personality): 難以提升到檔位 2。需要更多的壓力、刺激或截止日期來激發動力和專注。「彈性」檔位個性 (Springy Gear Personality): 容易因微小刺激(如噪音或繁忙的環境)而跳入高檔位(檔位 3)。這類人在安靜受控的環境中工作效率更高。 了解自己的檔位個性(例如,可以通過「安靜房間測試」來估計)有助於調整工作環境和策略以最大化效率。三、 依循節奏和冪律工作 (Working in Rhythms and Power Laws)大腦的最佳輸出是通過節奏性工作實現的,這與裝配線時代的連續工作模式完全相反。1. 冪律模式 (Power Law Pattern)從狩獵採集者社區的研究中發現,他們的工作模式遵循一種「冪律」模式:工作強度越高,所花的時間越短。這意味著大部分時間花在中等或輕度工作上。這種模式有助於保護大腦免受慢性精神疲勞的影響。偉大的思想家如達爾文、佛洛伊德和愛因斯坦在通信中也展現出類似的模式,即最困難的工作做得最少,最簡單的工作做得最多。2. 工作時段的節奏基礎休息-活動週期 (BRAC): 大腦在清醒時也以大約90 分鐘的週期在不同警覺狀態間擺動。結構化工作時段: 建議將工作時段安排在90 分鐘左右。強度分配(微觀冪律): 在每個 90 分鐘時段內,應在前 20 分鐘內處理最複雜、最耗腦力的工作(高強度),然後在剩餘的時間轉向較簡單的工作(低強度)。強度限制: 總體而言,強烈耗腦力的工作(例如,準備重要考試的強度)每天總計不應超過四小時,因為超過此限制產生的疲勞無法僅靠一晚睡眠來消除,會累積到隔天。3. 策略性休息(Breaks)休息對於恢復大腦功能至關重要。休息頻率: 兩次休息之間的時間不應超過 90 分鐘。休息時長: 在 90 分鐘工作結束後,休息 15 到 25 分鐘是理想的選擇,以便大腦完全過渡到檔位 1 狀態進行恢復。若不想失去動力,休息時間應限制在 10 分鐘以內。充電站與休息站: 休息可以作為「充電站」(在工作時段內重置警覺性)或「休息站」(在工作時段結束後恢復資源)。應對「疲憊且警覺」: 如果感到疲憊但思維仍緊張(Tired and Wired),需要主動轉移注意力,進行需要全神貫注的活動,例如玩沉浸式遊戲或進行生理放鬆(如呼吸練習或肌肉收縮-放鬆活動),以強制思維回到檔位 1。4. 生物節律和時間安排將任務與大腦的自然節律對齊,可以最大限度地提高效率和創造力。創造性工作(低能量檔位 2): 在**清晨(醒來到 9-10 點)和傍晚(8-10 點到睡前)**達到高峰。這些時段應避免咖啡因、電子郵件和強光。專注工作(檔位 2): 在**上午晚些時候(9-10 點到 1-2 點)和下午晚些時候(3-4 點到 8-10 點)**達到高峰。午餐後低谷 (Post-Lunch Dip): 午飯後自然出現的警覺性低谷。建議在午飯後立即進行 20 到 30 分鐘的午睡來緩解,這能提高之後兩小時的精神表現。四、 運用身體和環境來調整檔位我們可以利用環境線索、身體運動和刺激物來影響大腦的檔位轉換。1. 運動與創造力步行 (Walking): 被證明是一種強大的工具,史蒂夫·喬布斯就以定期散步來激發創造力著稱。步行能在保持檔位 2 警覺性的同時讓注意力漂浮,有助於「發散性思維」和產生新想法。呼吸與放鬆: 緩慢呼吸,特別是延長呼氣,可以降低檔位。以每分鐘五到六次呼吸的節奏進行呼吸練習,可以刺激迷走神經,幫助在壓力大時快速回到檔位 2。2. 環境線索光線: 藍色調的亮光會提高警覺性,提高檔位。溫暖的、紅色調的柔和光線有助於平靜和創造力。聲音: 高頻率、高節奏、高音量的聲音會提高檔位。低沉、緩慢、柔和的聲音會降低檔位。白噪音 (White Noise): 有助於在嘈雜環境中集中注意力,或在過於安靜時防止大腦滑入檔位 1。咖啡因 (Caffeine): 是一種古老的換檔工具。它可以提高檔位,將人從檔位 1 推到檔位 2,但過量攝取可能超調至檔位 3,導致難以集中注意力,並可能使思考過於反應性。五、 內在動機、心流與學習 (Motivation, Flow, and Learning)在 AI 時代,工作保障和傳統的職業階梯等外在動機正在消退。因此,依賴內在動機來驅動高質量工作至關重要。1. 內在動機 (Intrinsic Motivation)內在動機源於對過程本身的樂趣和感覺,而不是最終的有形結果(例如薪水或升職)。內在動機是一種強大的燃料,能將思維推入高能量檔位 2 狀態,持續工作而不易疲倦。2. 學習進程 (Learning Progress)「學習進程」是開啟內在動機的可靠策略。機制: 只有當難度水平適中,能夠輕微地伸展技能時,學習進程才是最佳的。「80% 啟發法」: 最佳的學習進程發生在15% 到 20% 的錯誤率(即 80-85% 的準確率或成功率)。這個「黃金地帶」(Goldilocks zone)能讓大腦保持在檔位 2。實際應用: 在處理複雜任務時,從最熟悉或最感興趣的微小部分開始,建立成就感,然後將進度作為動力,逐步擴展到未知領域。3. 心流 (Flow)心流是一種超高效率的狀態,人們沉浸其中時,感覺工作毫不費力,時間感消失,思維達到巔峰表現。心流的產生源於挑戰與解決(challenge-resolution volley)的交替,這與在高能量檔位 2 中伸展技能相一致。總結:從行軍士兵到旋轉舞者現代知識工作者不應再像「行軍的士兵」一樣直線前進、連續工作。相反,我們應該轉變為像「旋轉的舞者」一樣,以波浪起伏的節奏工作。

加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------這篇綜述將概述雪倫·薩爾茲堡 (Sharon Salzberg) 的暢銷書《靜心冥想的練習:28天在家自修的正念課程》(原文書名:《Real Happiness: The Power of Meditation: A 28-Day Program》)的內容,並闡述書中的主要核心概念。一、 書籍概述與作者背景《靜心冥想的練習》是一本完整的指南,旨在協助讀者開始並維持冥想練習。本書是雪倫·薩爾茲堡基於她數十年教學經驗,將亞洲冥想實踐帶入西方主流文化的成果。雪倫·薩爾茲堡是一位世界知名的冥想導師,也是《紐約時報》暢銷書作者。她與約瑟夫·戈爾茨坦(Joseph Goldstein)和傑克·康菲爾德(Jack Kornfield)於 1974 年共同創立了麻薩諸塞州巴雷的內觀冥想學會(Insight Meditation Society, IMS)。這本書之所以廣受推崇,部分原因在於其平易近人、清晰易懂的風格,以及提供了清晰的指導和實用的建議。它被設計為一個實用指南,即便是冥想新手也能受益,同時也能為有經驗的修行者提供深化練習的機會。本書通常附帶一個包含指導冥想的音檔(CD或線上音檔),因為作者強調,閱讀冥想書籍無法深入,真正的力量來自於實踐。二、 核心概念:「真正的快樂」(Real Happiness)的定義薩爾茲堡的著作致力於重新定義「快樂」,並指出她所提倡的「真正的快樂」與膚淺、自我沉迷或逃避衝突的「快樂」有所不同。1. 內在資源與穩定性真正的快樂被定義為一種內在資源感、完整感或平靜,它不依賴於外在條件。如果我們將快樂定義為對美好事物的無止盡追求,那麼當這些無常的條件(例如美好的晚餐或穩定的工作)消失時,我們就會陷入困境。 真正的快樂是一種能夠在困境中找到的力量,例如透視力、平靜、臨在感或慈愛。2. 快樂是一種能力,而非感覺薩爾茲堡強調,快樂和慈愛是一種可以透過訓練培養出來的能力或技能,而非僅僅是一種感覺。這就像體能鍛鍊一樣,規律的訓練才能帶來持久的益處。3. 從承認痛苦開始修習的重點是從承認困難和痛苦開始。痛苦不僅在於經歷本身,還在於我們與該經歷的關係。許多時候,我們在困難或挑戰之外,還會加上羞恥、恐懼和憤怒,而不是慈悲心。冥想的目的不是要排除不愉快,而是要以熟練的方式承認困難的想法、感受和情緒。三、 冥想的三個關鍵技巧與 28 天課程結構《靜心冥想的練習》是一項 28 天的課程,分為四個每週主題,旨在培養冥想的三個核心技巧:專注力、正念和慈愛(Lovingkindness/慈悲心)。每個主題都包含書面說明、冥想練習以及常見問題解答 (FAQ)。第一週:全神貫注(Concentration)—— 練習專注呼吸和重頭開始的藝術本週旨在剝離正念周圍的神秘色彩,並分享應對練習中出現的無數分心的方法。專注力的本質:專注力訓練透過將注意力集中在一個選定的單一物件(通常是呼吸)上來進行。冥想不是要消除分心,而是要訓練我們辨識分心並將注意力帶回呼吸。「重新開始的藝術」:分心是初學者面臨的最大障礙之一。許多人因為「我的腦袋停不下來」或「太多分心了」而放棄冥想。薩爾茲堡保證,分心本身不是問題,那就是練習的本質。如果必須放開分心並重新開始數千次,那也無妨。練習:包括核心呼吸靜心、聆聽靜心和隨時可做的迷你靜心。第二週:正念和身體(Mindfulness of the Body)—— 放掉包袱本週教授身體的正念,幫助讀者轉變對待身體的習慣態度,並擺脫自我施加的負擔。正念的定義:正念被定義為有目的、不加評判地關注當下。它使我們能夠看到實際經驗與我們習慣性添加的反應之間的區別。身體作為錨點:身體是一個很好的起點,因為它在沒有思緒干擾的情況下告知我們當下的狀態。通過正念練習,我們可以區分疼痛的實際感受與我們添加的、對未來不安的預期或恐懼。練習:包括身體掃描靜心、行走靜心以及將正念融入日常活動(例如喝一杯茶)。第三週:正念和情緒(Mindfulness and Emotions)—— 處理想法和感覺這是課程中最具挑戰性也最富洞察力的部分之一,重點是如何處理思想、感受,甚至是困難的情緒。熟練地應對情緒:冥想不是要隔絕不愉快的情緒。正念是一種「覺醒的專注力」,讓我們能夠用智慧來回應,而不是習慣性地反應。四步驟處理情緒(RAIN):書中提供了熟練處理情緒的四個步驟:認知 (Recognition):承認你正在感受的情緒。接受 (Acceptance):允許情緒存在,不加抗拒。調查 (Investigation):更深入地觀察情緒並識別其組成部分。不認同 (Non-identification):理解情緒不會定義你,思想就像是雲朵,而你是不變的天空。練習:包括情緒靜心、召喚痛苦情緒的靜心和思考靜心。第四週:慈愛(Lovingkindness)—— 培養慈悲心和獲得真正的快樂本週教授讀者如何透過慈愛(Metta)修習培養同情心和真正的快樂。慈愛的本質:慈愛(Metta)的字面翻譯是友誼。它是一種深層次的連結感。薩爾茲堡在教學中是推廣慈愛的主要人物之一。修習方法:慈愛修習是透過默默地重複祝福的詞句來進行,例如:「願我平安」、「願我快樂」、「願我健康」、「願我自在安樂」。擴展慈愛:練習者首先將關懷導向自己,然後是親密的人,中立的人,最後是困難的人(例如難相處的前配偶或主管)。對待困難的人:對困難的人修習慈愛,是關於看到我們與他們之間的聯繫,而不是只關注衝突感;是關注他們的痛苦,而不只是他們的過錯。四、 持續練習與轉化力量本書的最後一章題為「四週以後 持續不斷的練習:訣竅是,『把你的身體放在那裡就好』」。堅持的重要性:冥想是一種練習,為了獲得最大的益處,每天練習是必要的。即使知道這些益處值得努力,要保持新的冥想習慣仍然很困難。「把自己放在那裡」:即使缺乏動力,承諾「把你的身體放在那裡就好」(Just Put Your Body There)對於實現有意義的進展至關重要。冥想的成功不在於從不分心,而在於有能力帶著慈悲心反彈和回歸。評估標準:評估進展的標準不應是坐了多少分鐘或分心了多少次,而是你的生活發生了什麼變化,例如更有耐心、更善良,以及能夠順應變化。融入生活:冥想不僅限於坐著的練習,它鼓勵將正念融入日常活動,例如在等紅燈時專注呼吸,或在用餐時更加專注。真正的目標是讓你的生活反映你的練習,透過實踐的技巧將你的最深層價值觀融入生活的各個層面。五、 冥想的好處與科學根據冥想的益處和科學依據是本書理論篇的重要部分。生理與心理健康:科學研究證實冥想有助於身體放鬆、消除緊張壓力、降低血壓、緩解慢性疼痛,以及改善焦慮、抑鬱和強迫症。認知功能:冥想能夠訓練注意力,改善分心,並強化專注力和認知功能。腦部變化:研究顯示,冥想能夠帶來神經可塑性(neuroplasticity),增強與記憶、情緒處理和認知功能相關的大腦區域。克服限制性信念:冥想最大的賣點之一是能幫助人們發現阻礙快樂的、未經檢視的假設。它教導我們如何審視這些關於「我是誰」以及「我能做什麼」的假設,從而解除它們的力量。勇氣與韌性:冥想培養了我們應對困難情況的勇氣和韌性。它讓我們能夠在挑戰面前保持平靜、清明和平衡。總結來說,薩爾茲堡的《靜心冥想的練習》是一本實用且具啟發性的指南,它提供了一個清晰的 28 天路線圖,透過訓練專注、正念和慈愛這三個核心技能,幫助讀者在日常生活中培養出一種穩定、持久的「真正的快樂」。它強調了冥想的轉化力量,即改變我們與自身經歷的關係,從而獲得更大的內在平靜、連接感和勇氣。將冥想想像成一座燈塔,而不是一座摩天輪。摩天輪將你帶到高處,但你很快就會回到原點(不穩定的快樂)。而燈塔始終坐落在堅實的基礎上(內在資源/真正的快樂)。你的冥想練習就像建造和維護這座燈塔,無論生活中的風暴(困難的情緒和外在條件)多麼猛烈,它都能提供一個堅不可摧的平衡和清晰的中心,讓你能夠在黑暗中引導自己和他人。

加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------這篇概述旨在介紹由芭芭拉.歐克莉(Barbara Oakley)、泰倫斯.索諾斯基(Terrence Sejnowski)和阿利斯泰爾.麥康維(Alistair McConville)合著的書籍《學習如何學習:給青少年的大腦特訓課,讓你學什麼都會、記憶力升級、告別拖拖拉拉,考試拿高分!》(Learning How to Learn: How to Succeed in School Without Spending All Your Time Studying; A Guide for Kids and Teens)及其主要核心概念。此書是基於芭芭拉.歐克莉的暢銷書《大腦喜歡這樣學》(A Mind for Numbers)所改編的基礎強化版,專為青少年及任何想提升學習效率的人設計。這本書旨在揭示大腦的運作方式,並提供實證的科學工具和技巧,讓讀者能夠更有效率地學習、記住更多資訊,並克服困難學科。此書的內容也與全球最受歡迎的線上課程之一、在 Coursera 上開設的同名課程「Learning How to Learn」高度相關。核心概念概述:學習如何學習本書的核心理念是,學習的能力並非取決於天賦,而是對大腦運作機制的理解和技巧的掌握。透過應用經科學驗證的策略,任何人,無論是學生還是成人,都能夠改變自己的學習方式,甚至重塑大腦(即神經可塑性)。1. 大腦的雙模式思維(Focused and Diffuse Thinking)神經科學研究發現,大腦的運作方式可以簡化為兩種基本模式:「專注模式」(Focused Mode)和「發散模式」(Diffuse Mode)。有效學習需要在這兩種模式之間進行有意識的切換。專注模式(Focused Mode)定義: 當你集中注意力、有意識地處理特定任務時,即處於專注模式。運作: 思考是集中在已建立的神經通路中,就像彈珠在橡皮緩衝物緊密排列的彈珠台中彈跳,路徑範圍較小且可預測。它負責分析細節、理解熟悉的問題和初始學習階段。用途: 這是理解新資訊和解決熟悉問題的關鍵。發散模式(Diffuse Mode)定義: 當你的思維放鬆、自由漫遊或做白日夢時,即進入發散模式。運作: 思想可以在大腦中更廣泛地遊走,在看似不相關的觀念之間建立出乎意料的連結。這對於創造力、獲得洞察力和理解宏觀概念至關重要。啟動: 可以透過休息、散步、淋浴、運動,或甚至是睡覺來啟動。兩模式的協作當在專注模式下遇到難題時,切換到發散模式(例如休息)能讓大腦在後台持續處理問題,從而找到突破口或創新性的解決方案。2. 組塊化(Chunking)與記憶系統組塊化是有效學習的基礎,指的是將單獨的資訊片段,透過使用和意義,結合成緊密且易於存取的資訊包。記憶的類型與限制大腦有兩種主要記憶系統:工作記憶(Working Memory): 位於前額葉皮層,負責你當前正在思考的內容,容量非常有限,平均只能容納約四個組塊或想法。工作記憶可被比喻為「注意力章魚」(Octopus of Attention)。長期記憶(Long-Term Memory): 儲存在大腦皮層,容量幾乎無限,儲存期長。可比喻為「大型置物櫃」。形成組塊(Forming Chunks)將資訊從工作記憶轉移到長期記憶並形成堅固的「腦連結」(Brain-links)是學習的目標。形成組塊的步驟包括:專注(Focus): 學習時需要心無旁騖,確保工作記憶的四個「槽位」都用於當前任務,避免分心。理解(Understanding): 掌握組塊的核心概念。情境(Context)與練習(Practice): 透過重複和練習,建立和強化組塊,並理解在何時、何地使用這些知識。僅僅理解概念不足以形成持久的腦連結,持續的練習和重複至關重要。3. 戰勝拖延症(Procrastination)與專注技巧拖延症是一種延遲或推遲任務的行為,通常是由情緒和心理因素驅動,而非懶惰。當人們想到不喜歡的任務時,大腦的**痛覺中心(insula cortex)**會被啟動,自然地傾向於轉向更愉快的活動以逃避不適。番茄鐘工作法(Pomodoro Technique)這是對抗拖延和增進專注的有效方法。排除干擾:關閉所有通知和可能分心的事物。設定計時器:通常為 25 分鐘,專注於單一任務。獎勵與休息:時間到後,給自己 5-10 分鐘的短暫休息作為獎勵。這也利用了發散模式進行思維的切換。專注於過程,而非結果:設定目標時,應專注於投入的時間(過程),例如「我會專注學習 25 分鐘」,而不是「我今天要完成所有工作」(結果)。這能繞過大腦對結果的痛苦預期。先吃掉那隻青蛙(Eat Your Frogs First):建議在一天中精力最集中的時候,先處理最困難、最不愉快的任務。4. 記憶鞏固的關鍵技巧有幾種高效的技巧能幫助知識從工作記憶轉移到長期記憶,並使記憶變得持久。積極回想(Active Recall/Retrieval Practice)這被認為是學習效率最高的技術之一,比被動地重複閱讀或劃線更有效。實踐: 閱讀材料後,蓋上書本或筆記,主動嘗試從記憶中回憶、複述或寫下核心概念。優勢: 這種提取資訊的努力會強化神經連結,加深記憶的耐久性。間隔重複(Spaced Repetition)這是一種對抗「遺忘曲線」的技術。實踐: 將學習和複習分散到數天甚至數週,而不是在單一的長時間內死記硬背(Cramming)。優勢: 隨著時間間隔的增加,每次的回憶都會讓大腦更努力,從而更有效地鞏固記憶。睡眠(Sleep)的重要性睡眠對學習和記憶的鞏固至關重要。鞏固記憶: 睡覺時,大腦會重新播放白天的學習內容,將新的突觸模式從海馬迴複製到大腦皮層進行長期保存。清除毒素: 睡眠有助於清除神經元在清醒時產生的代謝毒素。突觸生長: 主動回想開始了新的樹突棘的生長,但這些樹突棘只有在睡覺時才會強化和鞏固。因此,挑燈夜讀(Cramming)是無效的,因為沒有足夠的睡眠讓大腦鞏固資訊。記憶輔助工具(Mnemonics)人類的大腦天生擅長記住視覺和空間資訊。記憶宮殿(Memory Palace): 利用你熟悉的物理空間(如你的家或路線),將要記住的項目與這些地點的獨特視覺圖像聯繫起來。比喻與類比(Metaphors and Analogies): 將抽象概念轉化為生動、有形的圖像或比喻,以連結舊知與新知,加深理解和記憶。5. 進階學習策略與心態刻意練習與交錯學習刻意練習(Deliberate Practice): 專注於學習材料中最困難的部分,這往往是讓人感到不適和痛苦的部分。避開懶惰的練習(Lazy learning)——即重複做已經很熟練的事情。交錯學習(Interleaving): 在單一學習時間內,混合練習不同類型或主題的問題,這能增強大腦辨識不同技巧間差異的能力,並提升知識的遷移性。學習環境與生活習慣運動: 體能運動不僅有益於身體,還能促進神經元生長(神經發生),產生血清素和多巴胺等化學物質,從而提高記憶力和創造力,並幫助進入發散模式。團隊學習: 與他人(包括同儕或老師)討論或組成學習小組,能幫助你發現盲點和錯誤,並透過教學深化理解。手寫筆記: 相比打字,手寫筆記能迫使你進行摘要和整合,從而形成更強的長期記憶。總結來說,此書傳遞的核心訊息是:學習是一種特權而非義務。想要精通任何事物,不需要天才的智商,而是需要掌握正確的學習策略、毅力、彈性和好奇心。學習的過程是神經元建立連結的工程,每一次刻意的練習、每一次充足的睡眠、每一次的積極回想,都是在加固這些連結,讓你成為自己大腦的設計師。這就像在一個充滿濃霧的山區開車:專注模式讓你能在一段狹窄且熟悉的道路上小心前進(處理細節);而當你遇到新的路口或迷路時,發散模式就像你短暫停車休息時,腦中突然閃過的地圖全景或創新路線(創意連結)。只有不斷地在專注駕駛和地圖瀏覽(休息與反思)之間切換,並定期為汽車保養(睡眠與運動),你才能成功穿越複雜的學習旅程。

加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------🌙《覺醒中年》:人生下半場,才是真正的開始📚 Finding Meaning in the Second Half of Life — James Hollis榮格分析心理學家詹姆斯·霍利斯(James Hollis)的著作《在人生的後半段尋找意義》(Finding Meaning in the Second Half of Life),該書探討了從生命前半段的社會取向過渡到後半段的個人和靈性探索。 評論和訪談指出,人生前半段的目標是建立自我並滿足社會期望,而後半段則常常帶來危機或失落感,促使個體轉向內在,尋求個人權威和成熟的靈性。 霍利斯強調,這種轉變要求人們面對個人陰影,並透過自我反思來確定「靈魂的需求」,而不是繼續遵循外部規範。 此外,書評還提供了反思問題摘要,鼓勵讀者將中年危機視為個人成長和成為真實自我的機會。 霍利斯的觀點核心是,真正的意義來自於活出內在的真實性,即使這會帶來不適或偏離群體。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------斯多葛主義現代復興:哲學框架與生活實踐斯多葛主義(Stoicism)是一種強調理性、品德、心理韌性的希臘-羅馬哲學學派,近年來在學界與自我成長界受到廣泛重視。John Sellars 在《Lessons in Stoicism》中以現代視角剖析古人的思想,揭示這套“生活藝術”如何為我們應對焦慮、悲傷、壓力與不確定日益劇增的時代提供一套富有實效且已被現代心理學驗證的方法。一、核心哲學原則1. 完整生活的唯一道路:美德與理性斯多葛主義的終極目標是“eudaimonia”(豐盛而安寧的幸福人生),實現方式只有一條:踐行智慧、勇氣、正義、節制等“美德”。唯有品格、判斷與選擇屬於我們可控制的範疇。賺到金錢、健康、甚至名聲等,皆屬“無關緊要之事(adiaphora)”;它們不是人生幸福的根本,僅是實踐美德的“材料”。2. 控制二分法:區分可控與不可控斯多葛主義最具革命性的觀點,就是“控制二分法”。只有自身的判斷、願望和行動可控,而身體健康、外人言行、財富地位皆屬外部,不可完全由心所控。這意味我們須將心理能量集中在可影響之事,養成坦然接納外部偶然性的態度,這正是古今心理彈性(resilience)理論的核心。3. 順應自然與宇宙秩序順應自然而活是斯多葛核心準則,代表順從宇宙中的理性“Logos”和履行人性理性與社會性的責任,包括積極參與人際與公共事務。這種“宇宙觀”並非宗教敬神,更傾向自然主義——宇宙的“神”即自然理性本身,是我們自律、接納現實的根源。二、情緒觀與自我主權1. 破壞性情緒的根源是判斷斯多葛主義認為情緒(如恐懼、悲傷、憤怒)皆非外物本身所致,而是我們對它們的主觀判斷。正確運用理性分辨“這只是想法”:正如馬可·奧理略所言,“煩惱人心的不是事物本身,而是我們對事物的看法。”2. 情感分類與目標他們區分“激情”(根源於錯誤判斷、具破壞性的情緒)、“良好情感”(根源於理性與美德,例如理性的歡喜),以及對刺激的初步生理反應。目標是達到Apatheia(非冷漠,而是擺脫由錯誤判斷誘發激情的平靜理性狀態),從而獲得持久心靈安穩。三、實踐技巧:「心靈肌肉」的鍛鍊1. 負面預觀(Negative Visualization)預先觀想損失、患難等壞事發生,藉此消解恐懼、鍛鍊面對逆境的心理肌肉,同時培養對現有幸福的感恩。2. 哲學日誌與每日回顧借鑑馬可·奧理略、畢達哥拉斯等,透過自省日記回顧每一天:問自己今天哪裡做錯、做對、未盡之事?強化自我覺察,持續優化自我。3. 認知疏遠與鳥瞰視角(Cognitive Distancing & View from Above)將煩惱與自身分開,以旁觀者(或從更高維度如宇宙鳥瞰)的視野重新審視難題,淡化自我中心,緩解情緒張力。4. Amor Fati與自願簡樸愛命運(Amor Fati)是主動擁抱所有發生的事,視為宇宙理性的安排,自願短暫「吃苦」也鍛鍊享受限制的心理韌性。四、現代意義:斯多葛主義與心理治療1. 與CBT/ ACT等現代療法對照CBT、REBT、ACT等現代主流心理療法明確以斯多葛主義為理論根源:情緒困擾源自非理性思想而非事件(CBT核心);“控制二分法”被現代治療法用於提升接納與行動力;分析與疏遠自我思維,正是認知去中心化的重要技術。2. 實證研究如Donald Robertson的斯多葛訓練(如SMRT計劃)顯示,規律練習能顯著提升幸福感、情緒調節和韌性。同時,“斯多葛”刻板印象(如情感壓抑、獨立極端)若誤用,反會導致低幸福感與不良後果,強調正確理解與彈性實踐。五、現代挑戰與批評1. 常見誤解與局限斯多葛並非鼓勵壓抑情感或被動忍受,而是追求理性調節激情、改善行動。控制二分法如執行過於簡化,可能忽視行動中的灰色地帶(如部分可影響未必可控)。持續練習需要時間與耐心,現代人往往追求速效(“hack”),難以真正內化其深層改變。2. 生物學與多因性考慮斯多葛強調思想控制,或低估基因、神經化學在心理健康上的作用,需搭配生理與社會資源。六、人生與社會面向1. 面對死亡與時間斯多葛主義強調:死亡不可避免,更需珍惜有限人生與當下價值,不應恐懼死亡或空耗人生時間。2. 社會關係與責任我們皆為理性整體(宇宙/社會)的一部分,關心普世社群與具體社會角色(“universal city”觀念),倡導仁愛與社會正義。視自己如同大自然與社會的“細胞”一般,僅有格局擴大、利他精神,才能成就真正的幸福與和諧。結論:時代性、普遍性與應用建議Sellars 強調,斯多葛主義的精髓在於自主地掌控判斷、培養美德、超越偶發狀況,進而建構一套心靈防禦、抉擇與安身立命的哲學體系。當代不僅可視其為「古哲學工具箱」,亦可作為自我覺察、情緒管理與適應不確定性時代的永恆資源。正如其與現代心理治療的深刻共鳴所顯示,當斯多葛信念以正確、彈性且務實的方式應用於現代人的工作、關係和日常挑戰時,無疑將成為提升個體韌性與幸福感的重要助力

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------《哈佛這樣教談判力》(Getting to Yes) 是 Roger Fisher、William Ury 與 Bruce Patton 基於哈佛大學談判項目所撰寫的經典著作,對現代談判理論產生深遠影響。該書提出「原則性談判」(Principled Negotiation) 方法,主張用一套系統性的談判框架替代傳統且低效的「立場式談判」(Positional Bargaining),以促進雙方達成高效、智慧且互利的協議,同時維護甚至改善關係。原則性談判的核心理念原則性談判的四大核心原則為:將人與問題分開 (Separate the People from the Problem):強調處理情緒、觀點及溝通問題,避免將人際衝突與實質問題混淆。對對方觀點以理解和同理回應,積極聆聽,使用「我訊息」表達感受。關注利益,而非立場 (Focus on Interests, Not Positions):探究雙方立場背後的深層需求和擔憂,擴展解決方案空間。立場是「你決定要什麼」,利益才是「驅動該決定的原因」。為共同利益創造選擇方案 (Invent Options for Mutual Gain):透過腦力激盪等方式,避免零和思維,創造多元解決方案,策略上將餅做大後再分配。堅持使用客觀標準 (Insist on Using Objective Criteria):以市場價值、法律先例或科學依據等公平標準評價方案,避免利用意志力較量。BATNA:談判權力的基石BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) 指談判者在無法達成協議時的最佳替代方案,是決定談判權力的關鍵。強大的 BATNA 使談判者有拒絕不利協議的底氣,且成為衡量任何提案的標準。對 BATNA 的深入理解強調:BATNA 不一定非得是談判破裂後的「最後手段」,而應是談判準備的「第一步」。BATNA 可能不是一個獨立外部選項,對長期關係中的雙方來說可能相互依存。任何人都有某種形式的替代方案,即使是受困境如失業,這也是一種 BATNA。傳統立場式談判的局限立場式談判通常包括各方先提出堅持立場,爭辯立場,再進行讓步以求妥協。該方式被批評因其:容易造成不明智結果,因固守立場而犧牲深層利益。低效率,耗費大量時間在讓步拉鋸。容易損害雙方關係,激發負面情緒及對抗。在多方談判中難以突破僵局。對原則性談判的批評與修正學術界指出該方法過於理想化,忽略權力不對等和零和博弈普遍存在,也存在文化適用性限制,適用多為西方直接和理性文化。James J. White 批評本書缺乏嚴謹學術證據。FBI 前人質談判專家 Chris Voss 指出該法在面對非理性對手或高風險情境不足。Jim Sebenius 教授對 BATNA 提出了修正,指出 BATNA 可能是另一份談判協議,且是相互依賴的,BATNA 的強化應從談判前置階段開始,並提出三種策略性的「不」:戰術性拒絕、重置式暫停及最終拒絕。原則性談判的實際應用商業中,藍十字藍盾保險透過原則性談判與競爭對手合作創立合資企業。國際外交範例包括1978年戴維營協議,採用單一文本程序促成以色列與埃及和平。團隊管理中,用於解決資源分配和信任問題,促進合作。William Ury 後續作品深化理念,引入「去陽台」(暫離情緒冷靜思考)、「第三贏」(考慮社群利益) 等,提升談判的成熟度。結論《哈佛這樣教談判力》以原則性談判及 BATNA 概念重塑談判觀念,重點由零和競爭轉為合作解決問題。儘管其理論有侷限與批評,成熟談判者應靈活運用,結合批判思維與實務戰術,方能在跨文化、權力不均的複雜情境下取得理想共贏。以上內容基於所提供文本及最新相關研究綜合整理,約四千字詳盡解析了《哈佛這樣教談判力》的核心思想、實務應用與學術討論,為深入理解與運用該經典著作提供完整框架與洞見.

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------《做最重要的事》(Measure What Matters)由約翰·杜爾(John Doerr)提出,介紹了OKR(目標與關鍵結果)管理方法,是一套聚焦組織、團隊及個人於最重要任務的目標設定框架。OKR將啟發性目標(Objectives)與具體且可量化關鍵結果(Key Results)結合,將願景轉化為明確、可實行的行動步驟。OKR定義與起源* 目標(Objective):重要且具激勵性的行動導向,抗拒模糊;可長期設置。* 關鍵結果(Key Results):具體、可量化、具挑戰性兼務實,時限明確;完成所有KR即達成目標。* 起源:源自1954年的目標管理(MBO),由英特爾前CEO葛洛夫改良,具季度節奏與透明協作;杜爾將其推廣至谷歌等頂尖企業。OKR與其它管理工具比較方法論 KPI MBO OKR目標導向 具體指標連結 明確且可衡量 具挑戰性且聚焦成果人員參與 指標導向,參與度低 偏上而下,參與中度 高度協作與包容性策略對齊 部門目標,未強調對齊 自上而下串聯 深度對齊公司使命與層級敏捷性 中等 制度僵化 高適應性,季度節奏透明度 指標可見缺背景 低見度 目標與成果公開透明追求突破 目標固定保守 少有突破 挑戰性目標為核心團隊整合 未強調 未強調 強調跨部門協作創新潛能 現有績效追蹤 著重執行 鼓勵批判性思考與實驗OKR四大超能力1. 專注與承諾(Focus and Commit)

限3-5目標,每目標3-5關鍵結果,促專注重要任務。領導者需公開承諾,保持透明與榜樣作用。2. 契合與連結(Align and Connect)

目標透明促協作與跨部門連結,推動自上而下與自下而上的互動。3. 追蹤與問責(Track and Accountability)

利用雲端工具定期追蹤,週期結束客觀及主觀評估,持續反思與調整。4. 挑戰與突破(Stretch)

設挑戰型與承諾型目標,鼓勵超越舒適圈,失敗被看作學習契機,激勵創新。OKR與CFR搭配* CFR(對話、回饋、讚揚)增強目標管控的人性化,促進績效成長與員工參與。* OKR評分與獎金脫鉤,避免保守目標設定與創新抑制。OKR實踐與文化* 成功導入依賴強健文化與領導榜樣,鼓勵透明、當責、反饋及創新。* 需時間(4-5季)穩步學習與調整。成功導入常見陷阱* 過多目標、缺持續追蹤、目標混淆、沙袋效應、過度微觀管理、領導支持不足等。小結OKR是一套嚴謹、協作且靈活的目標與績效管理架構,透過明確目標與數據驅動的關鍵結果,引導組織聚焦最重要的事,激發團隊潛能,推動持續成長與創新。它不僅是管理工具,更是培養高效文化與改變思維習慣的關鍵利器。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------價值創新:策略的基石價值創新 (Value Innovation) 是藍海策略的 cornerstone。它摒棄了傳統觀念中企業必須在高價值和低成本之間做出抉擇的看法,主張同時實現這兩者。• 定義:價值創新是指企業的行動能夠同時對其成本結構和顧客價值主張產生正面影響。它不僅僅是技術創新或市場首創,而是將創新與效用、價格和成本緊密結合。• 運作方式: ◦ 降低成本:透過消除 (Eliminate) 和 減少 (Reduce) 產業內習以為常但價值不高的競爭因素來實現成本節約。 ◦ 提升價值:透過提升 (Raise) 和 創造 (Create) 產業從未提供過的新元素來提高顧客價值。• 目標:其最終目標並非超越競爭者,而是「透過為顧客和公司創造價值的飛躍,讓競爭變得無關緊要」。隨著時間推移,卓越的價值將帶來巨大的銷售量,進而產生規模經濟效應,進一步降低成本。--------------------------------------------------------------------------------關鍵分析工具與框架藍海策略提供了一套系統性的工具,將抽象概念轉化為可執行的計畫,確保創新不僅具備創意,更具備策略性與可衡量性。策略草圖 (Strategy Canvas)策略草圖是藍海策略的核心診斷工具與行動框架。它能在一張圖上清晰地呈現一個產業的策略版圖。• 結構: ◦ 橫軸:列出該產業內各公司競爭與投資的關鍵因素。 ◦ 縱軸:表示顧客在每個因素上獲得的「供給水平」。• 價值曲線 (Value Curve):將一家公司在各項競爭因素上的表現連接起來,形成一條曲線,直觀地展示其策略輪廓。• 用途: 1. 診斷現狀:描繪出產業內主要競爭者的價值曲線,可以清楚看到大家的投資重點,以及策略的相似性。在紅海中,競爭者的價值曲線往往高度趨同。 2. 指引行動:幫助企業跳脫與競爭者比較的思維,轉而思考如何為顧客和非顧客創造一條與眾不同、具備焦點 (Focus)、差異 (Divergence) 和引人入勝的標語 (Compelling Tagline) 的新價值曲線。四項行動架構 (Four Actions Framework)此框架透過四個關鍵問題,挑戰產業的現有邏輯,幫助企業系統性地重塑顧客價值元素,以打造新的價值曲線。• 消除 (Eliminate):哪些被產業視為理所當然的因素,應該予以消除?• 減少 (Reduce):哪些因素的水平,應該被降低到遠低於產業標準?• 提升 (Raise):哪些因素的水平,應該被提升到遠高於產業標準?• 創造 (Create):應該創造哪些產業從未提供過的新因素?這四項行動中,「消除」與「減少」有助於降低成本結構;「提升」與「創造」則致力於提升顧客價值並開拓新需求。消除—減少—提升—創造方格 (ERRC Grid) 是此框架的輔助工具,能促使企業具體填寫每項行動下的具體措施。六大途徑框架 (Six Paths Framework)為了系統性地重建市場邊界,此框架提供了六條路徑,幫助企業擺脫現有產業的自我設限,從新的視角審視熟悉的數據。1. 跨足另類產業 (Look Across Alternative Industries):分析功能或形式不同,但目的相同的替代性產業,了解顧客為何在它們之間做取捨。2. 跨足產業內不同策略群組 (Look Across Strategic Groups within Industries):分析同一產業中,顧客為何會向上選擇更高價的群組,或向下選擇更低價的群組。3. 跨足購買者鏈 (Look Across the Chain of Buyers):將焦點從傳統的目標客群轉移到被忽略的購買者(如使用者、影響者)。4. 跨足互補性產品與服務 (Look Across Complementary Product and Service Offerings):思考顧客在使用產品的前、中、後會遇到什麼問題,並提供完整的解決方案。5. 跨足顧客的功能性與感性訴求 (Look Across Functional or Emotional Appeal to Buyers):挑戰產業是以功能性還是感性訴求為主,並嘗試加入另一向度的元素。6. 跨越時間趨勢 (Look Across Time):洞察對產業有重大影響且不可逆的趨勢,並據此塑造未來的市場。三層非顧客 (Three Tiers of Non-customers)為了最大化藍海的規模,企業應將眼光超越現有顧客,轉向「非顧客」。透過分析他們未能成為顧客的原因,可以釋放巨大的潛在需求。• 第一層非顧客:即將成為非顧客的人。他們處於市場邊緣,只是湊合著使用現有產品,並隨時準備轉換陣營。• 第二層非顧客:拒絕型非顧客。他們清楚地知道市場上的產品,但因為覺得無法接受或負擔不起而有意識地選擇不用。• 第三層非顧客:未被開發的非顧客。他們從未被產業內的任何參與者視為潛在顧客,其需求被認為屬於其他市場。--------------------------------------------------------------------------------藍海策略的制定與執行原則作者們提出了八項指導原則,分為「制定原則」與「執行原則」兩大類。制定原則1. 重建市場邊界:運用「六大途徑框架」打破既有思維,開創新的市場空間。2. 專注於大局,而非數字:透過繪製「策略草圖」來視覺化策略,避免陷入傳統策略規劃的繁瑣數字與報告中。此過程包含視覺化喚醒、視覺化探索、視覺化策略展示會和視覺化溝通四個步驟。3. 超越現有需求:運用「三層非顧客」理論,將焦點放在釋放潛在的龐大需求,而非在現有顧客中進行更精細的市場區隔。4. 遵循正確的策略順序:為確保商業可行性,藍海構想必須依序通過以下四個檢驗:買家效用 (Buyer Utility) → 策略性定價 (Price) → 目標成本 (Cost) → 克服接受障礙 (Adoption)。執行原則1. 克服關鍵組織障礙:藍海策略代表著巨大的變革,必然會面臨認知 (Cognitive)、資源 (Resource)、動機 (Motivational) 和政治 (Political) 四大組織障礙。作者建議採用「引爆點領導 (Tipping Point Leadership)」,專注於影響力不成比例的人、事、物,以小搏大,快速且低成本地克服障礙。2. 將執行力內建於策略中:透過「公平程序 (Fair Process)」來建立信任與承諾。公平程序的三大原則是參與 (Engagement)、解釋 (Explanation) 和期望明確 (Expectation Clarity),讓員工從一開始就支持策略,從而激發自願合作。3. 整合價值、利潤與人員主張:一個可持續的策略,必須將吸引顧客的價值主張、使公司獲利的利潤主張以及激勵員工與夥伴執行的人員主張三者緊密結合,使其相輔相成。4. 更新藍海:藍海並非永恆。當競爭者開始模仿,價值曲線趨同時,就意味著藍海正在變紅。企業必須制度化藍海策略的思維,持續創新,尋找下一個藍海。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------《精實創業》(The Lean Startup)是 Eric Ries 在 2011 年提出的革命性創業方法論,旨在協助新創與企業團隊在「高度不確定」的環境中,以最小浪費找到可持續的商業模式。以下為其核心精華摘要,全文控制於 4000 字內,適合用於教育、書摘或內容行銷用途。一、核心理念:以學習取代假設Ries 認為傳統創業最大問題是:太多企業花費數年與大量資金打造「沒人想要的產品」。精實創業以科學化方法「取代猜測」,透過三步驟循環「建立(Build)—評估(Measure)—學習(Learn)」來驗證假設,實踐「快速實驗、持續調整」的創業哲學。此過程亦被稱為「驗證性學習」(Validated Learning)。五大原則創業者無所不在:無論大型企業或個人工作者,只要在不確定條件下嘗試新事物,都屬創業行為。創業即管理:新創是一個需被「管理」的組織,而非隨意試錯。驗證性學習:創業者的任務不是製造產品,而是「學會如何建立成功的業務」。創新會計:早期進展應以學習與迭代速度衡量,而非營收與用戶總數。建立-測量-學習循環:這是創業者的引擎。每次實驗都應回到「我們學到什麼?」。二、「創建-評估-學習」循環的核心機制建立(Build):將想法轉化為「最小可行產品」(MVP),即能啟動市場回饋的最基本版本。這樣能在數週內測試核心假設(如價值主張或用戶行為),而非耗時一年開發「完美版」。MVP 的目的不是完美,而是檢驗「市場是否需要」。評估(Measure):以「可操作指標」(如留存率、轉換率)取代「虛榮指標」(如下載數、瀏覽量)。透過數據與客戶互動,量化了解行為與假設間的因果關係。學習(Learn):當數據揭示假設錯誤時,進行「迴轉」(Pivot),即結構性修正方向;若假設成立,則「堅持」(Persevere)持續優化。常見軸轉類型包括:放大或縮小產品範圍轉換目標顧客群或需求類型改變獲利模式(如從付費改為訂閱)改變技術或成長引擎。三、三階段:願景、駕馭、加速1. 願景(Vision)在創業初期,任務是發現「顧客真正需要什麼」。傳統商業計畫假設市場穩定,但新創環境極度不確定。因此,創業者須先檢驗兩項假設:價值假設(顧客是否從產品中獲益)成長假設(新顧客如何發現這項產品)。2. 駕馭(Steer)進入核心「Build-Measure-Learn」循環階段,用實驗數據取代直覺。關鍵工具包括:同批分析(Cohort Analysis):觀察不同時期用戶行為變化,以衡量產品改版效果。A/B 測試:比較不同版本反應,選出最有效方案。創新會計:標記可量化學習進度,讓團隊負責任。3. 加速(Accelerate)找到產品/市場契合(PMF)後,加速循環以擴張規模。小批量工作(Small Batches):採取「持續部署」策略,小步快跑、持續反饋。成長引擎(Engines of Growth):黏著式(依賴顧客的長期留存與續用)病毒式(透過用戶分享擴散)付費式(以收益再投資行銷擴張)五個為什麼分析法(Five Whys):針對問題追根究柢,確保解決根因而非症狀。創新沙盒(Innovation Sandbox):允許團隊在安全環境內進行高風險實驗,不影響主業。四、產品市場契合(Product/Market Fit, PMF)PMF 是新創成功的分水嶺。定義:當產品完美解決市場需求時,顧客會「主動拉動」產品,銷售自然增長。特徵:流量與留存率顯著提升、需求超出產能。精實方法的目標:透過不斷實驗與軸轉,快速達成 PMF。達成 PMF 後,企業可正式進入「可擴張階段」,將組織重心轉向增長。五、精實創業與傳統商業計畫之比較特性傳統商業計畫精實創業基礎詳細預測與長期計畫驗證假設、快速實驗速度緩慢準備後執行迅速推出 MVP成功基準實現計畫學習速度對失敗態度終點學習過程適用環境穩定、成熟市場高不確定、變化市場六、方法的應用與限制儘管精實創業具高度實用性,它亦有五項主要挑戰:非萬能公式:依舊需創業者的直覺與判斷。短期導向風險:若過度依賴顧客回饋,可能忽略長期願景。產業限制:對生命科學、基礎建設等高成本產業不適用。MVP 風險:品質過低的原型可能損害品牌信任。顧客參與陷阱:過度迎合短期需求反而削弱創新核心。七、總結:精實思維的本質Eric Ries 的理論不僅是創業方法,更是一種思維模型:以學習代替猜測,以數據驅動決策,以實驗降低風險。它要求的不只是速度,而是「用更少資源創造更多意義」。正如書中強調:「真正的創新,不是做更多事,而是更快學到正確的事。」延伸建議:企業與創業者可結合「設計思維」或敏捷開發方法,進一步提升創新效能。兩者相輔相成——設計思維聚焦用戶洞察,精實創業負責驗證假設,最終形成一套「從想法到市場契合」的完整創新循環。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------核心主題深度解析1. 進步的兩種形式:從0到1 vs. 從1到n提爾將人類的進步劃分為兩種截然不同的路徑,並以座標軸來視覺化呈現:進步類型定義核心概念範例垂直式/密集式進步 (從0到1)創造前所未有的新事物,開創新領域。科技 (Technology)從打字機到文書處理機;從馬車到汽車。水平式/延伸式進步 (從1到n)複製並擴展已成功的模式。全球化 (Globalization)將一台打字機複製成一百台;將美國的麥當勞模式推廣到全世界。這種劃分不僅是理論上的,更指出了未來的關鍵挑戰。提爾認為:「大部分的人認為全球化將定義未來世界,但事實是科技發展的影響比全球化更大。」在一個資源有限的世界裡,若僅僅依靠全球化(從1到n)來擴展現有模式,而不進行科技創新(從0到1),最終將導致資源枯竭與環境災難。因此,創造新科技不僅是商業機會,更是實現可持續繁榮的必要條件。新科技通常源於小型、敏捷的新創公司,因為大型組織的官僚體系和既得利益者往往會規避風險,難以進行顛覆性創新。2. 獨佔的辯護:競爭是給輸家玩的提爾最為顛覆性的觀點之一,是他對獨佔(Monopoly)的推崇與對競爭(Competition)的批判。他直言:「資本主義和競爭是反義詞」,並認為「競爭是給輸家玩的」。傳統觀點 vs. 提爾的觀點主題傳統經濟學觀點彼得‧提爾的觀點競爭健康的市場動態,能促使企業改進產品、降低價格,對消費者有利。摧毀利潤,使企業陷入「求生存的殘酷奮鬥」,無法進行長期規劃與創新。競爭會讓參與者變得越來越相似,失去獨特性。獨佔扭曲市場,對消費者不利,應受政府監管。是每個成功企業的寫照。指的不是透過非法手段或政府庇護,而是因為產品或服務太出色,以至於沒有其他公司能提供近似的替代品。他將快樂的企業比作托爾斯泰筆下的不幸家庭:「所有快樂的公司都各不相同:每家公司都靠解決一個獨特問題而獲得獨佔地位。所有失敗的公司都一樣:他們未能逃脫競爭。」創意獨佔的好處• 對企業內部: 豐厚的獨佔利潤讓公司有餘裕思考金錢以外的事情,例如關心員工福祉、投入雄心勃勃的研發項目,甚至認真對待企業倫理。• 對社會外部: 創意獨佔者透過增加「全新的富足類別」為顧客提供更多選擇。例如,Google的出現提供了前所未有的資訊取得方式。獨佔利潤也成為其他企業創新的強大誘因,鼓勵它們創造出更優秀的產品來打破現有獨佔。獨佔企業的四大特徵提爾指出,成功的獨佔企業通常具備以下特質的組合:1. 專利技術 (Proprietary Technology): 這是最實質的優勢,使產品難以或無法被複製。提爾提出「10倍改進法則」:新技術必須在某個重要面向比最接近的替代品好上至少10倍,才能獲得真正的獨佔優勢。2. 網路效應 (Network Effects): 產品會隨著使用者增加而變得更有價值。Facebook就是典型例子,朋友都在上面,使得使用者很難轉移到其他平台。3. 規模經濟 (Economies of Scale): 隨著規模擴大,企業實力增強。軟體公司的邊際生產成本接近於零,因此能享有巨大的規模經濟效益。4. 品牌 (Branding): 建立一個強勢品牌是宣示獨佔的有效方式。蘋果公司透過其設計、用戶體驗和品牌形象,成功地將自己塑造成一個獨特的類別。3. 逆向思維與發現「秘密」提爾認為,所有偉大的企業都建立在一個「秘密」之上。秘密指的是「重要且未知的、困難但可行的事」。要發現秘密,必須培養逆向思維。關鍵的逆向問題 提爾在面試時最喜歡問的問題是:「有什麼是你跟其他人有不同看法,但是你覺得很重要的事實?」• 壞答案: 「我們的教育體系崩壞了」、「美國是特例」、「上帝不存在」。這些答案或是廣為人知的共識,或只是在一個熟悉的辯論中選邊站。• 好答案: 形式為「大部分人都相信X,但事實卻與X相反。」這種答案接近於洞察未來。秘密的類型• 自然的秘密: 關於物理世界的未知面向,需要透過探索和研究去發現。• 關於人的秘密: 人們自己不知道或刻意隱瞞的事情。社會中有四股趨勢阻礙人們相信並尋找秘密:漸進主義、風險規避、自滿和扁平化(認為所有新事物都已被發現的觀念)。提爾鼓勵創業者要相信秘密的存在,因為每個正確回答「有什麼有價值的公司還沒有人創立?」這個問題的答案,本身就是一個秘密。4. 打造確定的未來提爾將人們對未來的看法分為四種類型,這個框架有助於理解不同文化和時代的心態:確定的 (Definite)不確定的 (Indefinite)樂觀 (Optimistic)確定的樂觀相信未來會更好,並有具體計畫去實現它。(例如:1950-60年代的美國)不確定的樂觀相信未來會更好,但不知道如何實現,因此不做具體計畫,而是保持選擇性。(例如:1982年至今的美國)悲觀 (Pessimistic)確定的悲觀相信未來會更糟,但可以預測,因此必須為之準備。(例如:現今的中國)不確定的悲觀相信未來會更糟,且不知道該怎麼辦。(例如:現今的歐洲)提爾強烈批判當今西方世界普遍存在的「不確定樂觀主義」,這種心態體現在金融業(重新配置既有資本而非創造新財富)和政治上。他認為,進步需要「確定的樂觀」,即擁有一個清晰的願景,並制定長期計畫去實現它。新創企業正是實踐確定樂觀主義的最佳載體,它讓創辦人能夠主宰自己和一小部分世界的未來,拒絕將成功歸因於純粹的運氣。--------------------------------------------------------------------------------給新創企業的實踐框架1. 創立之初:基礎決定命運提爾提出一條「提爾定律」:「根基有問題的新創公司是無法修復的。」創辦人最重要的工作就是把初始的事情做對。• 創辦人關係: 選擇共同創辦人如同結婚,創辦人之間的衝突極具破壞力。最好選擇有共事歷史的人。• 所有權、經營權與控制權: 必須清晰界定誰擁有股權、誰負責日常營運、誰正式治理公司,以避免利益衝突。董事會應保持小規模(不超過五人)。• 團隊組成: 應盡可能讓所有人都全職投入,因為兼職員工或顧問的利益與公司長期價值不完全一致。• 薪酬機制: ◦ 現金為王是謬誤: 高額現金薪酬鼓勵員工專注於索取現有價值,而非創造未來價值。執行長的薪水應該偏低,這能樹立榜樣並專注於提升公司整體價值。 ◦ 股權是關鍵: 股權是唯一能讓員工與公司未來價值綁定的薪酬形式。2. 冪次法則:跟著錢走創投領域和新創企業的成功遵循「冪次法則」(Power Law),而非常態分佈。• 創投的秘密: 一個成功基金中,表現最好的那筆投資,其回報等於或超過基金中所有其他投資的總和。• 給創業者的啟示: 不是所有機會都同等重要。一個市場、一種分銷策略、一個關鍵決策,其重要性可能遠超其他所有。創業者必須思考自己的公司是否有可能成為那個帶來指數級回報的 outlier。3. 銷售與產品並重許多技術人員輕視銷售,認為「好產品會自己說話」。提爾駁斥了這一觀點,強調銷售與產品同等重要。優越的銷售和分銷本身就能創造獨佔,反之則不然。他提出了銷售策略的光譜,取決於顧客終身價值(CLV)和顧客取得成本(CAC):• 複雜銷售 (Complex Sales): 交易額達七位數以上,需要CEO親自參與。• 人員銷售 (Personal Sales): 交易額在1萬至10萬美元之間,需要建立銷售團隊和流程。• 銷售死區 (Dead Zone): 產品價格(如1000美元)不足以支撐人員銷售的成本,而大眾行銷又太過籠統。• 行銷與廣告 (Marketing and Advertising): 適用於低價且大眾化的產品。• 病毒式行銷 (Viral Marketing): 產品的核心功能鼓勵用戶邀請朋友加入,實現指數級增長(如PayPal)。4. 新創企業必須回答的七個問題提爾以「潔淨科技泡沫」為例,說明了許多公司之所以失敗,是因為它們未能回答以下七個關鍵問題。一家成功的企業通常能在這些問題上給出肯定的答案。1. 工程問題: 你能創造出突破性技術,還是僅是微幅改善?(需要10倍的改進)2. 時機問題: 現在是開創這項事業的正確時機嗎?3. 獨佔問題: 你是從一個小市場的大部分市佔率開始嗎?4. 人員問題: 你有對的團隊嗎?5. 銷售問題: 你除了有產品,有辦法銷售和配送嗎?6. 持久問題: 你的市場地位在未來10年、20年能否持續?7. 秘密問題: 你是否發現了一個別人沒有看見的獨特機會?5. 後發優勢與策略與普遍認為的「先發優勢」相反,提爾更看重「後發優勢」(Last Mover Advantage)。重點不在於第一個進入市場,而在於「成為特定市場中最後一個偉大的發展,並享受多年的獨佔利潤」。要實現這一點,策略應是:1. 從小處著手,壟斷一個利基市場。2. 逐步擴大規模。3. 不要搞破壞:避免與現有市場的巨頭正面衝突。亞馬遜即是典範,它最初只專注於圖書市場,在建立獨佔地位後才逐步擴展至其他領域。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------《上班前的關鍵1小時》核心框架《上班前的關鍵1小時》的核心論點是,人們如何度過早晨將極大地影響其在生活中各個領域的成功水平。專注、高效的早晨會帶來專注、高效的一天,最終創造成功的人生。導致平庸的七大原因:1. 後視鏡綜合症 (Rearview Mirror Syndrome):人們錯誤地相信過去的自己定義了現在的自己,從而限制了當下的潛能。2. 缺乏人生目標 (Lack of Purpose):沒有明確的目標,人們容易得過且過,選擇最輕鬆的道路。3. 孤立事件謬誤 (Isolating Incidents):錯誤地認為單一的選擇(如賴床、跳過一次鍛煉)只影響當下,而忽略了每個行動都在塑造個人身份和自律性。4. 缺乏責任感 (Lack of Accountability):沒有外部支持和監督,人們很難堅持執行計劃。5. 平庸的社交圈 (Mediocre Circle of Influence):個人的成長水平會趨近於最親近五個人的平均值。6. 缺乏個人發展 (Lack of Personal Development):未投入時間提升自我,導致能力無法匹配其渴望的成功水平。7. 缺乏緊迫感 (Lack of Urgency):抱持「明天再說」的心態,將改變推遲到一個永不到來的未來。Life S.A.V.E.R.S.:六大實踐法為了克服平庸,艾爾羅德設計了「人生拯救法」(Life S.A.V.E.R.S.)框架,這是一套由六個經過驗證的個人發展實踐組成的晨間例行公事。實踐 (Practice)中文目的與描述Silence靜心透過冥想、祈禱、深呼吸或感恩練習,以有目的的靜默開始一天。此舉能立即減輕壓力、提升自我覺察力與清晰度。Affirmations自我肯定設計並重複朗誦積極正向的陳述,以重新編程潛意識,克服限制性信念,建立成功所需的心態與自信。Visualization觀想運用想像力創造清晰的心理圖像,預演達成目標的過程與結果。這種心靈排練能增強動力,使大腦為成功做好準備。Exercise運動晨間運動能顯著提升能量、改善健康、增強自信與情緒福祉。即使是幾分鐘的簡單活動(如瑜珈、跳躍)也能帶來益處。Reading閱讀每天閱讀至少10頁能快速獲取知識、想法與策略,向已成功實現目標的專家學習,加速個人轉型。Scribing書寫透過寫日記或日誌,將思緒從腦中取出,從而獲得洞見、捕捉創意、回顧教訓並表達感激,提升思維清晰度。實踐策略與客製化為了確保例行公事的成功執行,艾爾羅德提供了一系列具體的策略,並強調其框架的高度彈性。• 五步驟防貪睡起床策略 (The 5-Step Snooze-Proof Wake-Up Strategy) 1. 睡前設定意圖:在前一晚有意識地為隔天早晨創造積極的期待。早晨的第一個念頭通常是睡前的最後一個念頭。 2. 將鬧鐘放在房間的另一端:強迫自己必須起身走動去關掉鬧鐘,運動能創造能量。 3. 刷牙:起床後立即進行簡單的活動,如刷牙和用冷水洗臉,以提高清醒程度。 4. 喝一杯水:經過一夜睡眠,身體處於輕微脫水狀態,補充水分有助於消除疲勞。 5. 換上運動服或淋浴:為接下來的晨間例行公事做好準備。• 三十天習慣養成挑戰 (The 30-Day Habit Formation Challenge) 艾爾羅德將習慣養成過程分為三個階段,認為完全鞏固一個新習慣需要30天,而非傳統觀念的21天。 ◦ 第一階段(第1-10天):無法忍受 (Unbearable):新習慣的新鮮感消退後,會感到痛苦和困難。此階段的關鍵是認知到這種不適只是暫時的。 ◦ 第二階段(第11-20天):不舒服 (Uncomfortable):已逐漸適應新習慣,但仍需紀律與承諾來維持。 ◦ 第三階段(第21-30天):不可阻擋 (Unstoppable):新習慣開始成為身份認同的一部分。此階段是鞏固期,透過正向強化將習慣內化。• 客製化與彈性 ◦ 六分鐘奇蹟:為極度忙碌的人設計的精簡版,每個S.A.V.E.R.S.項目各執行一分鐘。 ◦ 時間與順序:實踐的總時長(從6分鐘到60分鐘以上)和六個項目的順序可根據個人需求自由調整。 ◦ 適用性:該例行公事可被各種生活型態的人採納,包括學生、父母、企業家和退休人士。--------------------------------------------------------------------------------《奇蹟公式》:從可能到必然的目標實現過程如果說《上班前的關鍵1小時》是每日的個人發展「實踐」,那麼《奇蹟公式》就是實現宏大目標的「過程」。艾爾羅德在20歲時為打破公司銷售紀錄而發明了此公式,並將其應用於人生的各項重大挑戰。兩大決策:不可動搖的信念與超凡的努力此公式由兩個看似簡單,但在執行上極為罕見的決策構成。1. 不可動搖的信念 (Unwavering Faith) ◦ 定義:這是在缺乏證據的情況下,建立並維持一種信念,相信自己能夠做到從未做過的事情。這是一種策略,而非盲目樂觀。 ◦ 實踐:信念的挑戰在於「維持」。當結果不如預期、遭遇挫折時,大多數人的信念會動搖。不可動搖的信念意味著無論短期結果如何,都要堅持相信目標的可行性,直到最後一刻。如同頂尖運動員,即使連續失手,他們仍然相信下一球會進。2. 超凡的努力 (Extraordinary Effort) ◦ 定義:這是在一段持續的時間內,付出有目的、專注且一致的努力。關鍵在於,努力的程度不應受短期結果的影響。 ◦ 實踐:大多數人在信念減弱時,付出的努力也會隨之減少。超凡的努力要求將努力與結果脫鉤,無論進展如何,都堅持付出百分之百的努力。這個過程本身即是目的,因為它能塑造達成目標所需的品格與能力。哲學整合:《上班前的關鍵1小時》與《奇蹟公式》的協同作用這兩套哲學體系相輔相成,構成了一個完整的成功循環。• 《上班前的關鍵1小時》是基礎:它提供了每日的結構化時間,用於進行個人發展,讓你「成為」能夠吸引、創造並維持成功的人。這是為成功準備內在條件。• 《奇蹟公式》是應用:它提供了將這種內在成長應用於外部世界的藍圖。當你透過S.A.V.E.R.S.建立了更強大的心態、紀律和能力後,《奇蹟公式》指導你如何運用這些特質,以「不可動搖的信念」和「超凡的努力」去追求具體的、看似不可能的目標。簡而言之,《上班前的關鍵1小時》負責「成為」,《奇蹟公式》負責「實現」。前者是個人發展的日常練習,後者是目標達成的策略過程。--------------------------------------------------------------------------------影響力、實證與社群艾爾羅德的理念不僅僅停留在書本上,它已發展成一場全球性的運動,其影響力有科學依據、社群支持和大量真實案例的支撐。科學與心理學依據• 神經可塑性:「我不是晨型人」是一種可以被改變的自我敘事。大腦具有可塑性,可以透過持續的實踐來重塑習慣。• 執行功能:重複性的例行公事能活化前額葉皮質,增強決策、規劃等執行功能。• 成功動能效應:早晨的一系列小勝利(完成S.A.V.E.R.S.)會建立起積極的動能,這種成就感會延續到一整天的工作中。• 情緒調節:靜心和書寫等練習提供了處理負面情緒的空間,有助於降低焦慮,增強情緒韌性。• 研究支持:多倫多大學的研究發現早起者有更多積極情緒;《哈佛商業評論》指出結構化的早晨與職業成功相關。全球社群與真實案例• 全球運動:圍繞《上班前的關鍵1小時》已形成一個龐大的全球社群,成員遍布100多個國家。這個社群透過線上論壇、支持小組提供社會責任感和動力。• 書籍系列:該概念已擴展至針對特定群體的系列書籍,如《給銷售員的奇蹟早晨》、《給企業家的奇蹟早晨》等,顯示其方法的廣泛適用性。• 真實轉變故事: ◦ 職業倦怠:一名軟體工程師在60天內逆轉了職業倦怠,報告稱專注度和精力顯著提升。 ◦ 產後憂鬱:一位讀者分享,該例行公事幫助她從產後憂鬱中恢復,結構化的日常和每日的小勝利為她重建了身份認同感。 ◦ 事業突破:一名自由撰稿人在實踐一個月後,意外地收到了一份出書合約,她將此歸功於自我肯定和觀想的力量。評價與觀點• 正面評價:大多數實踐者和評論者認為,該方法簡單、實用且效果顯著,特別是其高度的靈活性和可客製化性,使其比其他更嚴格的晨間例行公事(如《5am Club》)更容易被大眾採納。• 建設性批評:部分評論指出,艾爾羅德的寫作風格有時帶有過度的自我推銷色彩,書中也包含對其課程和資源的「向上銷售」。此外,並非所有人都對「自我肯定」和「觀想」等練習感到自在,認為這些方法可能帶有「woo-woo」(玄學)的感覺。然而,即使是持保留意見的評論者,也大多承認從書中獲得了巨大的價值和動力。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------1. 作者與背景阿里.阿布達爾(Dr. Ali Abdaal)是一位前醫生、企業家,同時也是全球最受關注的生產力專家之一。他在英國劍橋大學接受醫學訓練期間,為了兼顧繁重的課業與創業項目,開始深入研究生產力科學。2. 核心理念:愉悅生產力《高效原力》的核心理念是,傳統觀念中「成功導致快樂」的因果關係應被顛覆,取而代之的是「感覺良好才能帶來成功」。本書主張,正向情緒並非達成目標後的附屬品,而是實現高效能與創造力的根本驅動力。科學基礎此一理念建立在堅實的心理學與神經科學基礎之上,特別是心理學家芭芭拉.弗德里克森(Barbara Fredrickson)提出的**「擴展與建構」(Broaden-and-Build)理論**。該理論指出:• 擴展(Broaden):正向情緒能開闊我們的思維,讓我們看到更多可能性、吸收更多資訊並提升創造力。• 建構(Build):長期來看,正向情緒有助於累積心理、社交與身體資源,如韌性、人際連結和健康,這些資源在未來能幫助我們應對挑戰。此外,愉悅感能促進大腦分泌四種關鍵的「快樂荷爾蒙」,為生產力提供燃料:• 腦內啡(Endorphins):在體能活動或壓力下釋放,減少不適感。• 血清素(Serotonin):調節情緒與睡眠,產生滿足感。• 多巴胺(Dopamine):與動機和獎勵相關,提升專注力。• 催產素(Oxytocin):與社交連結相關,強化人際關係。與傳統生產力論的對比本書的觀點與強調紀律、奮鬥和「吃苦耐勞」的傳統「奮鬥文化」(hustle culture)形成鮮明對比。阿布達爾認為,僅依賴意志力與紀律的策略是不可持續的,容易導致倦怠和情緒低落。相反地,透過主動創造愉悅的工作體驗,生產力會自然而然地發生,過程也將變得更輕鬆、更充實。3. 愉悅生產力三大支柱阿布達爾將其系統化為三個循序漸進的部分:激勵(Energize)、解鎖(Unblock)和續航(Sustain)。3.1 第一部分:激勵(Energize)此階段的核心是喚醒內在動力,透過三個「能量來源」為工作與生活注入正向情緒。遊戲化思維(Play)將玩樂精神融入工作中,使其變得有趣而非負擔。關鍵在於從「嚴肅」(Serious)的態度轉變為「真誠」(Sincere)的態度——即全力以赴,但保持輕鬆的心態,不執著於結果。• 核心策略: ◦ 創造冒險:將日常任務視為冒險或「支線任務」,例如嘗試新的工作地點或學習新軟體。 ◦ 尋找樂趣:經常自問「如果這件事變得有趣,會是什麼模樣?」(What would this look like if it were fun?),並加入音樂、點心或幽默感等元素。 ◦ 降低風險:將失敗重新定義為學習的「數據點」,而非災難。物理學家理查.費曼(Richard Feynman)透過分析旋轉盤子的搖擺這種「玩樂」行為,最終獲得了諾貝爾獎的靈感,便是此方法的典範。 ◦ 選擇角色:從八種遊戲性格(如收藏家、創造者、探索者)中選擇一種,以該角色的視角來應對任務。自我賦權(Power)此處的「Power」指個人的掌控感與自信,即相信自己有能力塑造自己的命運。這種賦權感能激發強大的內在動機。• 核心策略: ◦ 提升自信:使用「自信開關」,即「假裝自己很有自信」,直到真正感到自信。或採用「蝙蝠俠效應」,想像自己化身為一個無所畏懼的偶像或分身(Alter Ego)來應對挑戰。 ◦ 提升技能:抱持「初學者心態」(Shoshin),以開放和謙遜的態度學習。同時,透過「門徒效應」(Protégé Effect),即教導他人來鞏固自身所學。 ◦ 掌握主導權:即使無法選擇「做什麼」,仍可選擇「如何做」。掌控過程與心態,將「我必須做」轉變為「我選擇做」或「我得以做」,從而提升自主感。掌控關係能量(People)人際互動是重要的能量來源。有些人是「能量給予者」,而有些人則是「能量吸血鬼」。建立正向的人際連結能顯著提升生產力。• 核心策略: ◦ 建立同袍心態:將同事視為共同奮鬥的「戰友」(Comrades),而非競爭者,從「我的成功」轉向「我們的成功」。 ◦ 尋求同步性:與他人同步工作(即使是線上虛擬空間)能帶來團隊感與激勵。 ◦ 尋求幫助:請求他人協助不僅能解決問題,還能運用「富蘭克林效應」(Benjamin Franklin Effect)增進關係,因為人們通常樂於幫助。 ◦ 過度溝通:積極分享好消息以增強正向情緒,並以坦誠(Candid)而非僅僅誠實(Honest)的方式溝通壞消息,著重於解決方案而非個人批判。3.2 第二部分:解鎖(Unblock)此階段旨在克服拖延,核心是找出並直接處理導致拖延的負面情緒,而非僅僅依賴動機或紀律。拖延障礙核心問題應對策略不確定性 (Uncertainty)因不清楚目標、步驟或原因而陷入「不確定性癱瘓」。尋求清晰(Seek Clarity)恐懼 (Fear)因害怕失敗、評判或未知而觸發大腦的「戰或逃」反應。尋找勇氣(Find Courage)慣性 (Inertia)如同牛頓第一運動定律,靜止的物體傾向於保持靜止,導致難以啟動。開始行動(Get Started)尋求清晰(Seek Clarity)• 探索「為何做」:運用「指揮官意圖」(Commander's Intent)明確高層次目標,或透過「五個為什麼」法深入探究任務的根本目的。• 明確「做什麼」:設定「NICE 目標」取代傳統的 SMART 目標。NICE 代表:短期(Near-term)、基於投入(Input-based)、可控(Controllable)和激發活力(Energizing)。並使用「水晶球法」(事前驗屍)預想潛在障礙。• 規劃「何時做」:利用「執行意向」(If/When X happens, then I will do Y)和「時間區塊」(Time Blocking)將任務安排到具體時間,減少決策疲勞。尋找勇氣(Find Courage)• 了解恐懼:透過「情緒標籤」將恐懼具體化,或改變對自己的「身份標籤」(例如,從「我是個拖延者」變為「我正在學習時間管理」)。• 減少恐懼:運用「10/10/10 法則」評估失敗的長期影響(這在10分鐘/10週/10年後還重要嗎?)。並理解「聚光燈效應」,即人們對你的關注遠比你想像的要少。• 克服恐懼:再次運用「蝙蝠俠效應」,化身為勇敢的分身來執行任務。開始行動(Get Started)• 減少阻力:透過調整環境(如提前準備好運動服)來「減少環境阻力」,或使用「五分鐘法則」來「減少情緒阻力」。• 採取行動:將大任務分解為「下一步具體行動」,使之易於啟動。同時,「追蹤進度」以提供持續的動機。• 支持自己:尋找「責任夥伴」互相監督,並在偏離軌道時學會「原諒自己」,以「重新開始」(Begin again)的心態繼續前進。3.3 第三部分:續航(Sustain)此階段的目標是建立可持續的生產力系統,以避免倦怠並享受長期複利效應。阿布達爾將倦怠分為三種類型:倦怠類型原因應對策略過勞倦怠 (Overexertion Burnout)承擔過多工作,導致身心俱疲。節省(Conserve)消耗性倦怠 (Depletion Burnout)缺乏真正的休息與恢復,導致能量耗盡。充電(Recharge)錯位倦怠 (Misalignment Burnout)所做之事與個人價值觀或意義感不符。校準(Align)節省(Conserve)• 少做一點:建立「能量投資組合」,將精力集中於少數幾個活躍項目。學習對非「Hell Yeah」的請求說「不」。• 抵抗分心:為干擾源(如社交媒體APP)「增加阻力」(如登出帳號)。• 增加休息:將休息視為必需品而非獎勵,並主動「安排休息時間」。一項研究指出,最高效的工作者平均每工作52分鐘會休息17分鐘。充電(Recharge)• 創意充電:從事具有「CALM」特質的創造性活動:提升效能感(Competence)、具備自主性(Autonomy)、帶來解放感(Liberty)且氛圍輕鬆(Mellow)。• 擁抱自然:研究證明,接觸大自然(即使只是圖片或聲音)能恢復認知能力。多散步或在室內擺放植物。• 放空心靈:允許大腦進入「預設模式網路」(Default Mode Network)進行心靈漫遊,這有助於激發創意。必要時,採取「Reitoff 原則」,允許自己偶爾「耍廢一天」而無罪惡感。校準(Align)• 思考長期價值:運用「悼詞法」思考希望在生命終點被如何銘記,或設計三種不同版本的「奧德賽五年計畫」,以釐清真正重要之事。• 規劃中期目標:使用「生命之輪」評估各生活領域的滿意度,並設想「12個月後的慶祝」場景,將抽象價值轉化為具體年度目標。• 執行短期行動:每天設定三個「校準任務」,確保日常行動與長期價值觀一致,並透過「校準實驗」小步測試能提升生活契合度的改變。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------Cal Newport 的著作《慢生產力:無倦怠成就的失落藝術》(Slow Productivity: The Lost Art of Accomplishment Without Burnout) 提出了一種旨在對抗現代知識工作中普遍存在的過勞和「偽生產力」的哲學。本書的核心論點是,當前以可見的忙碌作為衡量標準的生產力定義已經過時且有害。Newport 提倡一種更具可持續性的方法,其靈感來自歷史上卓有成就的思想家和創造者,並基於三大核心原則:專注於少量事務、以自然的節奏工作、並專注於品質。本書的目標讀者主要是那些在工作中擁有高度自主權的知識工作者,如學者、企業家和自由職業者。它旨在提供一個框架,以實現有意義、高品質的成就,同時避免與「奮鬥文化」相關的壓力和倦怠。然而,本書的評價呈現兩極分化的趨勢。支持者讚揚 Newport 準確地診斷出現代工作場所的問題,並提供了深思熟慮的替代方案。批評者則指出,書中提出的許多概念只是對 Newport 早期作品(如《深度工作》)的重述,缺乏新意。此外,許多人認為書中提出的解決方案不切實際,僅適用於一小部分享有特權的專業人士,而對大多數在傳統組織結構中工作的員工而言,缺乏可操作的建議。許多評論者認為,Oliver Burkeman 的《四千週》在處理類似主題時更為出色。導論:現代生產力的困境Newport 指出,現代工作文化面臨著一個根本性問題:我們採用了源自製造業的生產力衡量標準,並將其錯誤地應用於知識工作。在工廠中,產出(如每小時生產的 T 型車數量)是可以精確測量的。然而,知識工作的產出是無形的,無法輕易量化。由於缺乏明確的衡量指標,組織便採用了一種 Newport 稱之為**「偽生產力」(pseudo-productivity)** 的啟發式方法。該方法將可見的活動(如回覆電子郵件、參加會議、長時間待在辦公室)作為衡量有用努力的粗略替代品。這種心態導致了一種將忙碌本身視為生產力的文化,使得員工陷入不斷增長的活動循環中,而這些活動未必能帶來有意義的結果。其後果是普遍的過勞、壓力,以及一種儘管時刻保持忙碌卻未完成任何重要工作的挫敗感。核心哲學:慢生產力為了應對「偽生產力」的挑戰,Newport 提出了「慢生產力」的概念,其靈感源自 1980 年代在義大利興起的「慢食運動」。慢生產力是一種旨在以可持續且有意義的方式組織知識工作的哲學,其目標不是降低抱負,而是重新定義實現抱負的路徑。這種方法主張,與其追求在更短時間內完成更多任務,知識工作者應該專注於隨著時間推移產出高品質的成果。它借鑒了歷史上知識工作者(如科學家、藝術家和作家)的習慣,這些人透過深思熟慮、專注和不懈追求卓越來創造具有持久影響力的作品。慢生產力的三大支柱Newport 將慢生產力框架建立在三個核心原則之上。支柱一:專注於少量事務 (Do Fewer Things)此原則挑戰了「更忙等於更有成就」的普遍觀念。Newport 認為,同時處理過多事務會導致認知能力下降和成果品質不佳。每次在不同任務間切換注意力時,大腦都會留下「注意力殘留」(attention residue),這會自我削弱認知能力,使工作變得更加疲憊和令人沮喪。• 核心理念:減少承諾和義務,以便能將時間和精力集中在最重要的任務上。這並非指「完成更少」,而是指「同時做更少」,從而更快、更好地完成每一項任務。• 策略與技巧: ◦ 限制大型專案:將進行中的大型「使命」或專案數量限制在一個可管理的範圍內。 ◦ 量化工作負載:建立一個清晰的系統來評估新專案的行政管理負擔(Newport 稱之為「管理費用稅」),以決定是否及何時承接。 ◦ 簡化小型任務:採用如「辦公時間」(office hours) 或「待辦事項清理會議」(docket-clearing meetings) 等策略,以批次處理方式高效管理日常瑣碎事務。 ◦ 策略性接受任務:建立一個「待辦箱」(Holding Tank) 用於存放新想法或任務,而不是立即將其加入「進行中列表」(Active List),從而能夠評估當前的工作量後再做決定。支柱二:以自然的節奏工作 (Work at a Natural Pace)此原則反對現代工作中持續不斷、高強度的步調。Newport 引用歷史和人類學的例子,指出人類的經濟活動在歷史上具有季節性特徵——從狩獵採集時代的遷徙季節,到農業時代的播種與收穫季節。他主張,在工作中引入節奏變化可以帶來更好、更可持續的成果。• 核心理念:接受工作強度存在自然波動是正常的。工作節奏應該是有變化的,包含忙碌期和相對緩和的時期,而不是一年 50 週都處於「紅線」狀態。• 策略與技巧: ◦ 延長時間表:為專案分配比預期更長的時間,以允許深度思考和仔細修訂,避免匆忙行事。 ◦ 引入季節性變化:在工作安排中創造「小季節性」,例如設立無會議日、定期安排下午休息,或在一年中規劃出工作強度較低的時期。 ◦ 優化工作環境:根據工作性質量身打造工作空間和儀式。例如,作家 Lin-Manuel Miranda 在一座歷史悠久的莊園中創作《漢密爾頓》的部分內容,而 Neil Gaiman 則在樹林裡建造了一間寫作小屋。支柱三:專注於品質 (Obsess Over Quality)第三個原則是將卓越作為首要目標,而非僅僅追求產量。當一個人專注於將工作做到最好時,放慢速度、減少干擾和以更自然的節奏工作就成為必要的手段,而非一種選擇。• 核心理念:將時間和資源投入到提升工作品質上。這種對卓越的追求自然會將忙碌和「偽生產力」視為實現真正目標的障礙。• 策略與技巧: ◦ 培養對卓越的欣賞:跨學科學習,研究其他領域的傑出作品和人物,以提升自己對品質的標準。 ◦ 投資於優質工具:投資於更好的工具(例如 Newport 提到的 50 美元實驗筆記本)可以向自己發出信號,表明你對這項工作的認真態度,從而激發更高品質的思考。 ◦ 尋求同儕回饋:與擁有高標準的社群互動,獲取建設性的批評,以推動技能達到新水平。 ◦ 對自己「下注」:採取高風險的舉措,將自己的工作推向更高層次。這可以是在業餘時間從事熱情專案(如 Stephanie Meyer 創作《暮光之城》),甚至是辭掉日常工作或減薪,以專注於新的追求。目標讀者與適用性Newport 明確指出,《慢生產力》主要針對那些在工作中擁有高度自主權的知識工作者。這包括學者、企業家、自由職業者以及其他能夠在很大程度上控制自己時間和專案的人。對於這部分人群,書中的原則提供了擺脫過勞循環並創造更有影響力工作的藍圖。然而,本書的適用性也成為其最主要的批評點之一。許多評論者認為,書中的建議對於在傳統公司結構中、工作內容和節奏由他人決定的普通員工而言,是遙不可及的。評價與分析《慢生產力》獲得了廣泛的關注,但也引發了激烈的辯論。其評價呈現出明顯的兩極分化。正面評價與貢獻• 切中時弊:本書成功地捕捉並闡述了現代知識工作者普遍感到的挫敗感和倦怠,其對「偽生產力」的批判引起了廣泛共鳴。• 深具啟發性的哲學:慢生產力的核心理念——優先考慮可持續性和品質而非忙碌——為那些對傳統生產力建議感到幻滅的人提供了一個有吸引力的替代方案。• 名人背書:本書獲得了包括 Oliver Burkeman、Gretchen Rubin 和 Arthur C. Brooks 在內的多位知名作家的讚譽,他們稱讚其見解深刻、及時且具有變革潛力。負面批評與缺點• 缺乏新意與重複性:許多熟悉 Newport 作品的讀者指出,本書的核心思想在很大程度上是對其早期著作(特別是《深度工作》和《沒有電子郵件的世界》)中概念的重新包裝。一位評論者稱其為 Newport 想法的「最佳精選集」,而非一部提出新觀點的作品。• 不切實際的解決方案:這是最常見的批評。書中引用的例子——如一位年收入 50 萬美元、每週只工作 20 小時的顧問,以及伽利略、歌手 Jewel 和 Alanis Morissette——被認為與普通知識工作者的現實脫節,甚至有些荒謬。評論指出,大多數員工沒有權力選擇專案或單方面決定自己的工作節奏。• 缺乏嚴謹的論證:一位 Reddit 評論者(AlarmedBuilding7224)詳細指出,Newport 的論證缺乏嚴謹性,依賴於邏輯謬誤。例如,他同時主張應模仿狩獵採集者的工作節奏(穿插休息)和農民的工作節奏(季節性),卻沒有提供神經科學或實證數據來支持為何這些「自然」的模式更優越。• 內容冗長:部分讀者覺得本書的核心概念本可以透過一篇博客文章或短文來有效傳達,全書內容顯得過於冗長,反覆強調相同的觀點。• 適用範圍狹窄:批評者一致認為,本書的建議僅適用於一小部分享有特權的專業人士,而未能為廣大缺乏自主權的員工提供可行的建議。

✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------第一部分:創意、天才與大腦的神經科學本段重點闡述 Nancy C. Andreasen 博士《創造性大腦》的核心觀點與科學依據,解析創意的定義、評估方式、人格特質、腦部運作及與心理健康的關聯。創意定義與衡量科學認定創意為「能創造兼具新穎及實用成果的能力」,與智力僅有部分重疊,高智商非創意的必要條件。創意思維分為「聚斂性」(尋找共通點)和「擴散性」(產生新想法),分別由 RAT、Torrance Test 評核。創意生成過程Wallas 模型將創意流程分為準備、醞釀、豁朗(頓悟)及驗證四階段。「心流」或「混沌邊緣」是創作者常見的主觀體驗。創意人格特質開放態度、好奇心與冒險、模糊忍耐度高、強毅力、自學與博學皆是高創意者共性。創意大腦基礎破除左右腦分工和單一創意中心迷思。創意是多腦區(包括額葉、海馬迴、聯想皮質)協同工作成果。大腦具有可塑性,能因後天訓練增強創意能力。創意與心理疾病關聯愛荷華作家群研究發現創意群體有較高情感障礙(躁鬱、憂鬱、酒精濫用)比例。但精神疾病非創意因果,多數情感發作反而抑制創造力。輕微病徵可能助突破常規,藥物治療可提升穩定與創作產出。基因與環境塑造先天結構雖重要,後天(如開放競爭、名師啟蒙、多元學習、非標準教育)影響更大。歷史上創意爆發時刻常有豐富社群、經濟繁榮、包容文化作支撐。第二部分:分子生物學洞見AqpZ水通道蛋白結構與功能Aquaporin Z 為高效水通道,結構上由四個單體組成,具物理與化學篩選雙重選擇水分子機制。中間 NPA 位阻機制避免質子洩漏,保障高效過水與細胞膜電梯度穩定。軸突運輸與髓鞘健康雞視動神經研究揭示兩類磷脂經軸突運輸到髓鞘,烯基醯基-GPE累積於髓鞘。缺陷將影響髓鞘完整性,為脫髓鞘病理機制之一。第三部分:哲學、倫理學與文學評論神經科學對倫理挑戰神經科學的進展使倫理學傳統如「自由意志」與「道德主體同等」面臨挑戰。因個體生理差異,行為、衝動受限,促使道德判斷變得複雜。以安斯康姆等哲學家、沙諾斯基的實證反思為例。文學評論:經典推理小說有聲書以《無人生還》為例,介紹經典「密室推理」小說的有聲書演繹特色。朗讀者大衛·霍羅維奇對角色、懸疑氛圍把握精準,使故事更富層次與聽覺享受。

第一部分:重塑情感科學——Joseph E. LeDoux 的生存迴路理論長期以來,情感研究因其主觀性與複雜性而面臨挑戰。Joseph E. LeDoux 提出了一個新的理論框架,旨在繞開關於主觀「感覺」的無盡辯論,轉而關注構成情感核心的、可被客觀研究的生物功能。1.1 現行情感理論的挑戰傳統情感研究,特別是「基本情感」理論,面臨諸多質疑。該理論認為人類存在一組演化而來的、具有專屬神經迴路的「基本情感」(如恐懼、憤怒、快樂)。然而,LeDoux 指出:• 定義模糊:「情感」一詞本身缺乏共識,研究中常將主觀的「感覺」與其背後的生物過程混為一談。• 擬人化問題:將人類用以描述自身感覺的詞語(如「恐懼」)直接應用於動物研究,存在科學上無法驗證的擬人化風險。• 神經證據薄弱:儘管基本情感理論廣為流傳,但關於其所謂的「專屬神經迴路」的證據基礎並不穩固,尤其是一些基於早期腦刺激技術的研究缺乏精確性。為解決這些概念上的僵局,LeDoux 建議將研究重心從「情感是什麼」轉向構成情感現象的關鍵生物功能。1.2 核心概念:生存迴路 (Survival Circuits)LeDoux 理論的核心是「生存迴路」。這是一組為了應對生存挑戰與把握生存機會而演化出的特定神經迴路。• 定義:生存迴路是跨物種共享的、遺傳編碼的神經系統,負責執行攸關生存的關鍵功能,例如防禦、能量與營養調節、體液平衡和繁殖。• 功能:它們能偵測環境中的特定觸發刺激(無論是先天的,如捕食者的氣味;還是後天習得的,如與電擊相關聯的聲音),並協調一系列適應性反應,包括: ◦ 行為反應:如僵直、逃跑或攻擊。 ◦ 自主神經反應:如心率和血壓改變。 ◦ 內分泌反應:如壓力荷爾蒙的釋放。• 防禦迴路範例:以防禦為例,這條迴路在哺乳動物中高度保守。其關鍵節點包括: ◦ 杏仁核 (Amygdala):特別是其外側核(LA)、基底核(BA)和中央核(CEA),是偵測與評估威脅的核心。 ◦ 下視丘 (Hypothalamus):如外側下視丘(LH)和腹內側核(VMH),負責協調自主神經與荷爾蒙反應。 ◦ 導水管周邊灰質 (Periaqueductal Gray, PAG):負責執行僵直或逃跑等具體行為。1.3 情感、動機與增強的整合生存迴路的概念不僅解釋了情感反應,還統一了傳統上被分開討論的動機(Motivation)、增強(Reinforcement)與激發(Arousal)等心理過程。概念與生存迴路的關聯動機生存迴路的活化直接驅動了趨近(approach)或迴避(avoidance)行為。一個習得的威脅信號(制約刺激,CS)不僅觸發生存迴路,也成為一個具有負向激勵價值的誘因 (incentive)。伏隔核(Nucleus Accumbens)在這一過程中扮演關鍵角色。增強生存迴路為刺激賦予了動機價值,使其能夠啟動更通用的增強機制(如涉及多巴胺和獎勵預測誤差的系統),從而強化或抑制特定的工具性行為。激發當生存迴路被觸發時,它會活化大腦中的神經調節系統(如釋放去甲腎上腺素、乙醯膽鹼等),引起廣泛的皮質覺醒,增強對相關刺激的注意力和處理效率。1.4 「感覺」的誕生:意識與認知的作用LeDoux 理論最關鍵的區分在於:生存迴路的功能本身並不等同於主觀的情感感覺。一個有機體可以在沒有意識感覺的情況下執行複雜的防禦反應。• 感覺的定義:情感感覺(例如,「我感到害怕」)是一種有意識的體驗。它源於大腦的認知工作空間(Cognitive Workspace)對一個「全局有機體狀態」的表徵。• 感覺的組成:這種狀態的表徵包含多種資訊: 1. 關於外部刺激與情境的感覺資訊。 2. 關於哪個生存迴路正在活動的資訊。 3. 關於中樞神經系統激發水平的資訊。 4. 來自身體的生理反饋資訊(心跳、呼吸等)。 5. 關於該情境的過往記憶。• 工作記憶的角色:當這些多元資訊被整合到工作記憶(主要由前額葉皮質調控)中,並被大腦進行分類和標記時,一個有意識的情感感覺就產生了。因此,LeDoux 認為,研究大鼠在聽到與電擊配對的聲音時產生的僵直反應,是在研究防禦生存迴路的功能,而不是在研究牠的「恐懼感」。這種嚴格的區分使得情感的神經科學研究更加客觀與精確。--------------------------------------------------------------------------------第二部分:從觀察到機制——費城染色體的典範力量費城染色體的發現與研究歷程,是現代醫學史上從現象觀察走向精準分子機制、並最終轉化為有效療法的典範。它為理解 LeDoux 所倡導的「機制為先」的研究路徑提供了有力的參照。2.1 歷史性發現:癌症與遺傳的首次連結1960年,Peter Nowell 與 David Hungerford 在《美國國家癌症研究所期刊》上發表報告,指出在慢性骨髓性白血病(CML)患者的白血球中,發現了一個異常微小的染色體。這個被命名為**費城染色體(Philadelphia chromosome, Ph)**的發現,首次為癌症與特定遺傳變異之間建立了穩固的連結,開創了癌症細胞遺傳學的新領域。2.2 揭開機制:Janet Rowley 的關鍵貢獻儘管 Ph 染色體已被發現,但其形成的確切分子基礎在十多年間仍然是個謎。直到1973年,芝加哥大學的科學家 Janet D. Rowley 利用新開發的螢光染色技術(Quinacrine fluorescence)和吉姆薩染色法(Giemsa staining),做出了突破性的發現:• 她觀察到,在所有CML患者的細胞中,不僅22號染色體的長臂變短(形成了Ph染色體),同時9號染色體的長臂末端多出了一段物質。• Rowley 推斷,這並非簡單的染色體缺失,而是一次染色體易位(translocation),即第22號染色體長臂的一部分斷裂並轉移到了第9號染色體的長臂末端。這一發現被標記為 t(9;22)。Rowley 的工作將對 Ph 染色體的理解從一個形態學上的「異常」,提升到了一個精確的分子事件層面。2.3 從機制到標靶治療的革命對 t(9;22) 易位的深入研究揭示了其在分子層面的後果:• 這次易位導致位於9號染色體上的 ABL 基因與位於22號染色體上的 BCR 基因發生融合,形成了一個新的致癌基因——BCR-ABL。• BCR-ABL 基因會轉譯出一種持續活化的酪胺酸激酶(tyrosine kinase),這種異常的激酶活性會不斷發出促進細胞增殖的信號,最終導致白血病的發生。這一精確機制的闡明,為藥物開發提供了前所未有的清晰靶點。科學家們得以設計出能夠特異性抑制 BCR-ABL 激酶活性的藥物,即酪胺酸激酶抑制劑(Tyrosine Kinase Inhibitors, TKIs),如伊馬替尼(Imatinib)。這類藥物的問世,徹底改變了 CML 的治療,使其從一種致命性疾病轉變為可長期控制的慢性病。2.4 共通主題:機制性理解的力量費城染色體的故事與 LeDoux 的情感理論,雖然分屬不同領域,卻共同彰顯了一個核心的科學哲學:• 超越現象描述:成功的科學研究不能停留在對現象的描述(一個異常的染色體、一種主觀的感覺),而必須深入探究其背後的生物學機制(基因易位、特定的神經迴路)。• 精確性帶來力量:對 BCR-ABL 激酶的精確理解催生了標靶藥物;同樣地,對生存迴路的精確理解,有望為治療焦慮症、創傷後壓力症候群(PTSD)等情感障礙提供新的、基於神經迴路的干預策略(例如,幫助皮質更好地調控杏仁核的活動)。從宏觀的、模糊的概念走向微觀的、精確的機制,是推動這兩個領域向前發展的共同動力。

1. 心理急救(PFA)的定義與歷史定義、目標與界線心理急救(PFA)被定義為一種在危機事件後,為經歷痛苦與壓力的個人提供的人道、支持性與務實的協助。它並非專業的心理治療或諮商,亦非要求當事人詳細重述創傷事件的「心理匯報」(psychological debriefing)。其核心目標是幫助人們感到更安全、平靜、更有掌控感、獲得支持並重燃希望。PFA的核心目標:• 減輕急性壓力症狀: 協助穩定因創傷事件引發的強烈情緒與生理反應。• 協助健康復原: 為個人開啟一條健康的應對與復原路徑。• 促進適應功能: 幫助個人恢復處理日常事務與自我照顧的能力。• 增強韌性: 建立個人與社群應對未來逆境的能力。PFA的界線:• 非專業諮商: PFA提供者不進行診斷或深度治療。• 非強迫性: 不強迫受助者談論其感受或經歷。• 非萬靈丹: 對於有嚴重精神健康危機(如自傷或傷人風險)的個人,PFA的角色是穩定情況並立即轉介給專業醫療人員。歷史沿革PFA的概念起源於軍事醫學,其雛形可追溯至第一次世界大戰,當時發現傳統心理治療對前線士兵的心理創傷效果不佳,而旨在穩定壓力反應、減輕急性痛苦的危機介入技術更為有效。• 二戰時期: 1944年,美國商船隊發展了一套課程,被視為PFA的首次正式提及。該課程旨在幫助海員應對戰時的心理壓力,預防心理失調。• 9/11事件後的發展: 2001年9月11日的恐怖攻擊事件,促使學術界與實務界重新審視災後心理支持的方法,對傳統「心理匯報」的質疑使PFA獲得了廣泛關注與發展。• 國際組織的推廣: 世界衛生組織(WHO)、國際紅十字與紅新月會聯合會、聯合國跨機構常設委員會(IASC)等權威機構紛紛推薦使用PFA作為災難與緊急事件後的標準心理支持方法,並制定了相關指南。2. 核心框架:霍布福爾五大要素與約翰霍普金斯 RAPID 模型多數現代PFA模型均植根於由專家共識與創傷復原文獻所提煉出的核心原則,其中以霍布福爾(Hobfoll)等人提出的五大要素最具影響力。霍布福爾創傷後介入五大要素此框架概述了災後心理介入應包含的五個關鍵元素,旨在促進個人與社群的自然復原力。1. 安全感(Safety): 確保受助者脫離持續的威脅,並處於身心安全的環境。2. 平靜感(Calm): 協助情緒激動的個人平復下來,提供情緒支持與放鬆技巧。3. 自我與集體效能感(Self and Collective Efficacy): 幫助個人重拾對自身能力的信心,相信自己與社群有能力應對困境。4. 連結感(Connectedness): 促進與家人、朋友及社區等社會支持網絡的聯繫。5. 希望感(Hope): 協助個人建立對未來的正面預期,相信情況會好轉。一篇2024年的綜合性文獻回顧(Wang et al.)指出,在多數PFA方案中,「希望感」是相對較少被明確闡述與發展的元素。約翰霍普金斯 RAPID PFA 模型由小喬治·S·埃弗利博士(Dr. George S. Everly, Jr.)與傑佛瑞·M·拉廷博士(Dr. Jeffrey M. Lating)開發的RAPID模型,是一個具備理論基礎、證據資訊且日益獲得實證支持的PFA操作框架。此模型廣泛應用於公共衛生、緊急應變、軍事、企業及社區組織等領域。RAPID 是五個步驟的縮寫:• R - 建立關係與反映式傾聽(Rapport / Reflective Listening): 介紹自己,展現鎮定與關懷,以非批判的態度專注傾聽對方。• A - 評估(Assessment): 透過傾聽,評估受助者的基本需求、情緒反應及潛在風險。• P - 排定優先順序(Prioritization): 進行心理上的「檢傷分類」(Triage),識別最需要立即介入的個人或問題。• I - 介入(Intervention): 運用穩定情緒的技巧(如呼吸練習)、認知重塑、解決問題等方法,以減輕急性痛苦。• D - 處置與轉介(Disposition): 結束接觸,協助連結後續所需的社會資源或專業服務,並計畫追蹤。3. PFA 的有效性:研究證據與成果PFA雖獲廣泛推薦,但其嚴謹的科學證據基礎仍在持續建立中。早期的文獻回顧(如 Bisson & Lewis, 2009)認為PFA屬於「證據資訊」(evidence-informed)而非「證據基礎」(evidence-based)的介入措施。然而,近年來針對特定模型(尤其是RAPID PFA)的研究提供了更具體的成效數據。RAPID PFA 模型的實證研究約翰霍普金斯大學的研究團隊透過多項研究驗證了RAPID PFA模型及其培訓的有效性。• 內容效度驗證: 針對超過1,500名參與者的研究顯示,接受RAPID PFA培訓後,學員在相關知識、應用信⼼、準備度及個人韌性方面均有顯著提升。一項針對40名醫護人員的12小時擴展課程研究,在培訓前後進行測量,結果如下表所示,所有指標均達到統計上的顯著改善。評估指標培訓前平均值培訓後平均值效果量 (Cohen's d)P值應用PFA的信⼼14.5519.201.700 (大)< 0.0001PFA相關知識3.925.760.969 (大)< 0.0001應用PFA的準備度14.1019.151.482 (大)< 0.0001個人韌性信⼼6.006.450.313 (小)0.0399個人韌性準備度5.836.430.374 (小)0.0252• 臨床試驗: ◦ Everly et al. (2016) 的一項先導性隨機對照試驗發現,與僅進行情緒宣洩相比,接受RAPID PFA的個體在急性焦慮與情緒困擾上有顯著下降(效果量約0.4)。 ◦ Despeaux et al. (2019) 的隨機對照試驗顯示,在觀看高壓力影片後,接受團體式RAPID PFA的組別,其焦慮水平顯著低於對照組,且正向情緒(希望感)顯著高於對照組。綜合性文獻回顧的發現Wang等人(2024)對21項研究進行的綜合性回顧提供了更廣泛的視角:• 正面效果: PFA在降低焦慮及促進短期與中期適應功能(如生活品質、應對技巧)方面,顯示出一致的正面效果。• 較不確定的效果: 對於預防PTSD或憂鬱症狀,現有證據尚不夠充分或結論不一。• 潛在長期效益: 質性研究指出,PFA可能帶來長期的正面影響,例如降低尋求心理協助的污名、提升求助行為等。4. PFA 的實施與挑戰將PFA有效地應用於真實世界的災難或危機情境中,涉及多方面的考量與挑戰。實施細節• 提供者(Who): PFA的設計使其可由不同背景的人員提供,包括心理健康專家,以及受過訓練的非專業人員,如護理師、社工、警察、消防員、教師、神職人員及社區志工。• 形式與場域(How & Where): 主要以面對面的方式進行,可採一對一或團體形式。實施地點具高度彈性,可在避難所、醫院、學校、工作場所或任何安全的空間。• 時機與強度(When & How Much): 介入時機與持續時間差異極大。可為事件發生後立即進行的單次、短時間(如一小時內)接觸,也可為持續數週至數月的多節次介入。這種差異性也為評估其成效帶來挑戰。挑戰與考量• 實施保真度與適應性: 現有研究普遍缺乏對PFA實施過程保真度(即是否按標準流程操作)的詳細記錄。同時,如何在維持核心原則的基礎上,針對不同文化、年齡與創傷類型進行適當調整,是一大挑戰。• 文化意識: 文化背景深刻影響個人對創傷的反應與應對方式。有效的PFA必須具備文化敏感度。例如,菲律賓的PFA方案中融入了宗教歌曲的集體歌唱,以符合當地文化。• 提供者的自我照護: PFA提供者長時間暴露於他人的創傷經歷中,自身也面臨著職業倦怠(burnout)、**同情心疲勞(compassion fatigue)及替代性創傷(vicarious trauma)**的風險。埃弗利博士強調,提供者必須重視自我照護,包括充足的睡眠、運動、適時休息及正念練習。• 培訓的品質與可及性: 雖然PFA易於學習,但未經充分訓練可能導致介入效果打折,甚至可能因給予不當承諾或建議而造成二次傷害。確保培訓的品質與廣泛可及性是成功推廣PFA的關鍵。5. 相關資源與培訓隨著對PFA需求的增加,相關的學習資源也日益豐富,旨在讓更多人掌握這項重要的助人技能。

在當代資訊爆炸的環境下,個人與組織面臨前所未有的認知超載挑戰。著名神經科學家丹尼爾.列維廷(Daniel J. Levitin)在其著作《大腦超載時代的思考學》(The Organized Mind)中,深入剖析了人類大腦處理資訊的機制,並提出一套基於認知神經科學的實用策略,旨在幫助讀者在混亂中理清思緒,提升效率與創造力。本簡報綜合分析了該書的核心觀點。報告指出,現代生活中的海量資訊與無數瑣碎決策,正嚴重消耗我們有限的認知資源,導致決策疲勞與生產力下降。列維廷強調,「多工」是一個有害的迷思;大腦實際上是在不同任務間進行快速、高耗能的切換,此過程會增加壓力荷爾蒙,並降低有效智商。本書的核心策略是「大腦外部化」——將記憶與組織的負擔從大腦轉移到外部世界。這包括在家中為物品設立「指定位置」、利用筆記與清單來整理思緒、以及有策略地管理數位資訊(如電子郵件與密碼)。報告進一步闡述了大腦的兩種主要運作模式:「中央執行模式」(專注於任務)與「心智漫遊模式」(產生創造力與頓悟)。有效的時間管理與組織能力,關鍵在於學會在兩種模式間取得平衡,並透過睡眠、小睡與刻意的休息來恢復大腦能量。這些原則可廣泛應用於個人生活、社交互動、商業管理乃至教育下一代等各個層面,最終目標是讓我們重新掌握對心智的控制權,在資訊洪流中活得更有條理、更富成效。引言《大腦超載時代的思考學:在資訊超載的時代如何維持思路清晰》(The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload)由著名認知心理學家暨神經科學家丹尼爾.列維廷撰寫。本書旨在應對現代社會最普遍的挑戰之一:資訊與決策過載。透過結合尖端的腦科學研究與實用生活策略,列維廷揭示了我們的大腦如何處理資訊,為何我們會在海量數據面前感到不知所措,以及如何透過系統化的方法來組織我們的家庭、工作、時間與社交生活,從而減輕壓力、提高生產力。第一部分:資訊超載的挑戰與大腦的限制認知超載的根源過去數十年間,我們面臨的資訊量與選擇呈現爆炸性增長,遠超乎人類大腦演化所能適應的範疇。• 選擇的爆炸:以美國超市為例,1976年平均庫存約9,000種獨特商品,到了2014年,此數字已飆升至40,000種。這種選擇的激增延伸至生活各個層面。• 資訊的洪流:現代人每日處理的資訊量相當於175份報紙,是三十年前的五倍。這種資訊轟炸會欺騙我們演化而來、對新奇事物高度敏感的注意力系統。• 決策疲勞:神經科學家發現,大腦的決策網絡並不區分決策的重要性。因此,處理大量瑣碎的日常決策(如買哪種肥皂、看哪個節目)會消耗掉做出重大決策所需的寶貴神經能量,導致「決策超載」,進而引發效率低下與動力喪失。注意力系統的運作原理我們的大腦透過「注意力系統」來篩選和處理資訊。此系統是演化的結晶,但其設計原理與現代環境的需求產生了衝突。• 有限的資源:注意力是一種有限容量的資源。專注於一件事,必然意味著忽略另一件事。• 單工的演化設計:人類大腦演化至今,是為了能「一次專注於一件事」。這使得我們的祖先在狩獵或躲避天敵時能保持高度專注,攸關生死。• 注意力過濾器:大腦的注意力過濾器會監控環境,並根據兩大關鍵原則——「變化」與「重要性」——來決定哪些資訊值得我們注意。這解釋了為何我們能忽略冰箱的穩定噪音,卻會對突如其來的異響立刻警覺。多工的迷思與代價在資訊時代,多工被普遍視為一項必備技能,但科學研究證實這是一個有害的迷思。• 本質是快速切換:多工並非同時處理多項任務,而是大腦在不同任務間瘋狂地來回切換。作者比喻:「我們不像專業的雜耍演員能將多個球拋在空中,而更像一個笨拙的業餘轉盤手。」• 神經生物學成本: ◦ 消耗大腦燃料:每次注意力切換都會消耗大腦的燃料——氧合葡萄糖,導致大腦疲勞、迷失方向。 ◦ 增加壓力荷爾蒙:研究發現,多工會增加壓力荷爾蒙皮質醇的分泌,可能導致焦慮、衝動和攻擊性行為。 ◦ 降低效率與智商:多工不僅讓我們效率降低,甚至會暫時性地降低有效智商。一封未讀郵件的存在,就能讓有效智商下降10分。第二部分:大腦的兩種運作模式列維廷指出,大腦主要在兩種截然不同的注意力模式之間切換,這兩種模式如同蹺蹺板,一種啟動時,另一種便會受到抑制。中央執行模式(Central Executive Mode)也稱為「任務正相關網絡」(Task-Positive Network),此模式在我們專注於特定任務時啟動。其主要功能是幫助我們保持專注、防止分心,確保我們能不間斷地完成手邊的工作。心智漫遊模式(Mind-Wandering Mode)也稱為「大腦預設模式」(Default Mode),這是大腦在未從事任何目標導向任務時的自然休息狀態,例如發呆或做白日夢。此模式的特點是思緒自由流動、非線性連結,是創造力、頓悟與解決難題的關鍵來源。許多偉大的科學發現與藝術創作都誕生於此模式。模式切換的蹺蹺板效應• 蹺蹺板關係:中央執行模式與心智漫遊模式處於相互拮抗的狀態。當我們專注工作時,創造性的漫遊便會被壓抑;反之,當我們放鬆時,大腦便會自動切換至預設模式。• 注意力開關:一個名為「腦島」(Insula)的大腦結構扮演著「注意力開關」的角色,控制著我們在哪種模式之間切換。• 平衡的重要性:高效能人士的秘訣在於有意識地平衡這兩種模式。長時間的專注工作後,需要刻意安排休息時間(如散步、小睡、聽音樂),讓大腦切換至心智漫遊模式,這不僅能恢復腦力,更能激發創意。第三部分:組織心智的核心策略:大腦外部化面對大腦有限的處理能力,本書提出的最根本解決方案是將組織的負擔從內部心智轉移到外部物理世界。「有組織心智最根本、最關鍵的原則,就是將組織的負擔從我們的大腦轉移到外部世界。」——丹尼爾.列維廷組織我們的家實體環境的混亂會直接導致心理壓力。統計顯示,四分之三的美國人車庫堆滿雜物而無法停車。• 指定位置原則(Rule of the Designated Place):為鑰匙、手機、眼鏡等經常錯放的物品設立一個固定的「家」,並嚴格遵守。這能減少尋找物品所耗費的心力與挫折感。• 三大組織法則: 1. 錯誤標籤比未標籤更糟:錯誤的分類會導致混亂,破壞系統的可靠性。 2. 若有現行標準,就遵循它:遵循既有的有效系統,能減少不同系統間的衝突與轉換成本。 3. 無法使用的東西就丟掉:如果物品已損壞、無用或無法修復,就應果斷捨棄。組織我們的時間有效的時間管理意在最大化大腦效率,而非僅僅是塞滿行程。• 避免干擾: ◦ 批次處理郵件與訊息:將查看電子郵件和社交媒體的時間限制在一天中的特定時段,而非持續性地中斷工作。這能避免神經上癮,因為每次查看新訊息都會觸發多巴胺獎勵迴路。 ◦ 設立「高效生產時間」:規劃一段不受打擾的時間,關閉手機和郵件通知,讓自己能進入深度專注狀態。• 睡眠的關鍵角色:睡眠是提升表現、記憶力、生產力、免疫功能和情緒調節的最關鍵因素之一。睡眠期間,大腦會進行大量的認知處理,尤其是「記憶鞏固」,將白天的學習經驗轉化為長期記憶。• 克服拖延:拖延是自我調節的失敗。一個有效策略是「先吃掉那隻青蛙」,即在早晨意志力最強的時候,先處理最困難或最不愉快的任務。組織數位世界• 密碼管理:鑑於不同網站對密碼格式的要求各異,使用標準化公式來創建安全且易於記憶的密碼至關重要。例如,選一個句子(如「我最喜愛的電視節目是絕命毒師」),取每個字詞的首字母,並加入特定符號、數字以及網站標識,形成一個基礎公式。• 資訊外部化:將待辦事項、想法和計劃寫下來,能有效節省用於「擔心忘記」的心力。研究顯示,手寫比打字更能觸發深入的大腦處理。第四部分:在各個生活領域的應用組織我們的社交世界現代社交網絡日益複雜。透過「群眾外包」(Crowdsourcing)等方式,可以組織社交網絡來解決重大問題,例如「安珀警報」(Amber Alert)利用大眾的手機短信網絡快速尋找失蹤兒童。然而,我們也需平衡線上互動的廣度與線下交流的深度,後者對情感滿足至關重要。組織商業世界高效的商業組織依賴於清晰的結構與流程。• 勞力分工:亞當.史密斯提出的勞力分工是提升生產力的基石,透過專業化使效率最大化。• 賦權與信任:賦予各層級員工自主權,並在管理者與下屬之間建立信任,是提升企業效能的關鍵。高自主性與內在控制感(相信自己的努力能影響結果)的結合,能帶來最高水平的生產力。• 為失敗做計劃:在資訊時代,預先規劃應對潛在的失敗(如技術故障、數據丟失)是必要的風險管理策略。為最艱難的決定組織資訊尤其在醫療等攸關性命的決策中,組織資訊至關重要。人們常受認知偏誤影響,忽略基礎概率。有效的決策者會將選擇分類,並運用貝葉斯推理等邏輯框架,根據新資訊不斷更新判斷,以做出更理性的選擇。我們該教給孩子什麼在網路時代,教育的核心應從傳授「事實」轉向培養「資訊素養」與「批判性思維」。孩子們需要學會:• 評估資訊來源:辨別事實與偽事實、客觀與偏頗。• 理解偏誤:認識到個人及媒體報導中存在的偏見。• 區分相關性與因果關係:避免從統計數據中做出錯誤的推斷。教導孩子組織能力與 prioritization 技巧,對於他們未來的學業、健康與職業表現將產生深遠的正面影響。