Discover Wissen gegen Krebs

Wissen gegen Krebs

Wissen gegen Krebs

Author: Krebsforschung Schweiz

Subscribed: 22Played: 244Subscribe

Share

© Krebsforschung Schweiz

Description

Hinter jeder Erkrankung steckt eine ganz persönliche, bewegende Geschichte, hinter jedem Forschungsprojekt ein engagierter Mensch, der ein klares Ziel verfolgt. Mit der Podcast-Serie «Wissen gegen Krebs» bringt die Journalistin Rebekka Haefeli diese beiden Pole zusammen: eine Person mit Krebsdiagnose und ein Vis-à-vis in der Forschung, das alles daransetzt, dass Heilung nach einem Krebsbefall zur Regel wird.

Die Podcast-Serie sendet direkt aus dem trauten Heim, dem Spital, dem Labor oder dem Behandlungszimmer. Sie gibt Einblick in die von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützten Projekte, die in der Forschungsdatenbank lediglich eine Nummer tragen, im echten Leben aber schicksalsweisend sind. Authentisch, packend, bewegend. Und immer voller Hoffnung. Doch hören Sie selbst.

www.krebsforschung.ch/podcast

Musik: Jim & Pete Thuli und Audiohub.de

Die Podcast-Serie sendet direkt aus dem trauten Heim, dem Spital, dem Labor oder dem Behandlungszimmer. Sie gibt Einblick in die von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützten Projekte, die in der Forschungsdatenbank lediglich eine Nummer tragen, im echten Leben aber schicksalsweisend sind. Authentisch, packend, bewegend. Und immer voller Hoffnung. Doch hören Sie selbst.

www.krebsforschung.ch/podcast

Musik: Jim & Pete Thuli und Audiohub.de

53 Episodes

Reverse

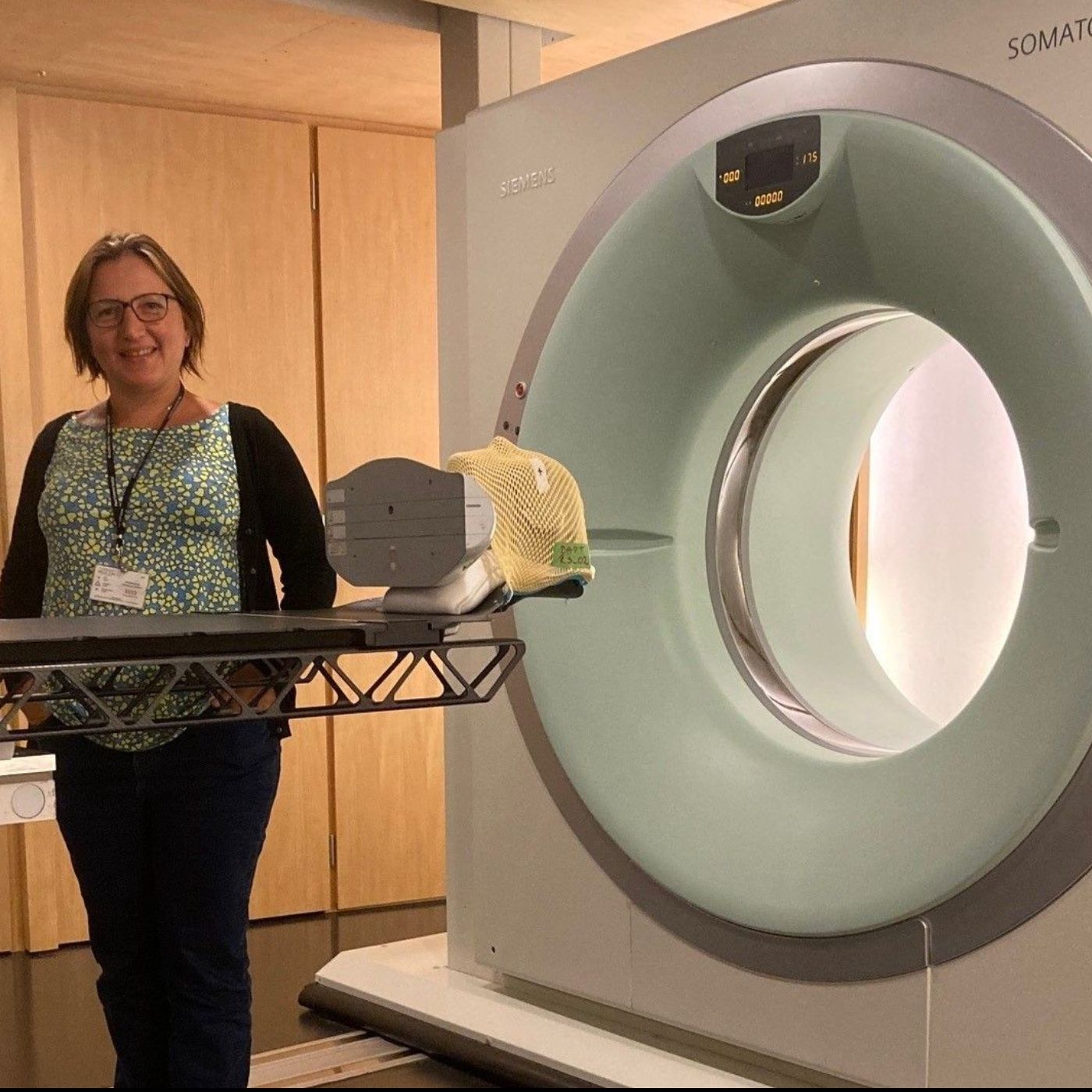

Jede achte Frau in der Schweiz erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Deshalb ist die Früherkennung so wichtig. Trotzdem haben viele Frauen grossen Respekt vor der Mammografie. Journalistin Michèle Roten (46) wollte wissen, wie sich die Untersuchung anfühlt: «Ich war wirklich relativ angespannt, weil ich wie viele Frauen die Vorstellung hatte, dass die Brust stark zusammengequetscht wird.» Zusätzlich testete sie ein Brust-CT, auch Mamma-CT genannt – ein hochmodernes, Gerät, das bisher in der Schweiz einzig am Universitätsspital Zürich zur Verfügung steht. Die Untersuchung ist schmerzfrei, erzeugt jedoch Tausende von Bildern, die anschliessend beurteilt werden müssen. Radiologe Andreas Boss vom GZO-Spital Wetzikon setzt deshalb für die Auswertungen auf künstliche Intelligenz und erforscht deren Einsatz in der Radiologie. In dieser Folge erzählt Michèle Roten auch, wie beide Untersuchungen abliefen, weshalb diese für sie weniger belastend waren als erwartet und dass weder Mammografie noch CT bei ihr etwas Auffälliges zeigten.

Das Vertrauen von Frau J. in Ärztinnen und Ärzte war lange erschüttert. Ihr Mann hatte einen fortgeschrittenen Bauchspeicheldrüsen-Tumor. Er lehnte eine Chemotherapie im Krankenhaus ab. Der Arzt sagte, dann können sie nichts für ihn tun. «Wir wurden einfach fallengelassen.» Medikamentenfehler werden erfasst, vermeidbare psychische Verletzungen jedoch nicht. Und gelten dadurch als nicht existent. David Schwappach will diesen Teufelskreis mit seinem Forschungsprojekt über psychische Verletzungen in der Krebsbehandlung sichtbar machen und durchbrechen. Er ist Professor für Patientensicherheit am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern. Er sagt: «Die Betroffenen verlieren das Vertrauen ins Gesundheitssystem, ziehen sich zurück, sind enttäuscht und wütend.» Sein Forschungsprojekt läuft bis 2027. Betroffene und Angehörige können sich melden: psych-harm.ispm@unibe.ch. Nur drei Monate nach der Diagnose starb der Mann von Frau J. in einem Hospiz. Dort fühlten sie sich gut betreut.

Francesca Albertini, Medizinphysikerin und Projektleiterin, forscht am Paul Scherrer Institut (PSI) im Kanton Aargau an einer besonderen Art der Bestrahlung: der Protonentherapie. Diese gibt es in der Schweiz nur am PSI. In dieser Podcast-Folge begleiten wir einen Patienten mit Hirntumor bei seiner Behandlung. Die Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt die Forschung dazu. Radio-Onkologe Dominic Leiser erklärt: «Das Ziel ist eine noch präzisere Bestrahlung von Tumoren und weniger Nebenwirkungen.» Die Strahlendosis wird dafür täglich neu berechnet und dem Körper des Patienten angepasst. Wie bei Felix M. – 34 Jahre alt, verheiratet, Vater einer kleinen Tochter. Im Mai 2025 erhielt der Informatiker die Diagnose Hirntumor: «Das war ein Schock!». Wie die Therapie genau abläuft, was die Vorteile sind und wer in Zukunft ebenfalls davon profitieren könnte, erfahren Sie in dieser Folge.

«Brustkrebs bei Männern? Gibt es das?» Eine Frage, die Roland Z. immer wieder hört. Er gehört zu den wenigen Männern, die jährlich diese Diagnose erhalten. In dieser Folge spricht er offen über seinen Weg: vom Moment, als er den Knoten entdeckte, bis zur Therapie, und wie es ist, mit einer Krankheit zu leben, die fast nur mit Frauen in Verbindung gebracht wird. Auch sein damaliger Arzt, der Onkologe Prof. Stefan Aebi vom Luzerner Kantonsspital, kommt zu Wort. Er erklärt, warum männlicher Brustkrebs in der Forschung kaum beachtet wird, weshalb das ein Problem ist und was sich dringend ändern muss. Für ihn ist klar: Gerade, weil die Erkrankung bei Männern so selten ist, braucht es mehr Wissen.

«Ich hätte nie im Leben gedacht, dass man so müde sein kann und so erschöpft!» Sibylle K. leidet an Fatigue, einer unglaublichen Müdigkeit, die sie im Alltag sehr belastet. Vor rund zwei Jahren erhielt sie die Diagnose Lungenkrebs. Heute nimmt sie an einer Studie für Krebsbetroffene zu Fatigue und Schlafstörungen teil. Dabei sollen Achtsamkeitsübungen, das sind eine Art Meditation, oder Akupressur, also Druckpunktmassagen, die Lebensqualität verbessern. Claudia Witt, Professorin für Komplementäre und Integrative Medizin am Universitätsspital Zürich, leitet die Studie. Sie erklärt: «Etwa die Hälfte der Menschen mit Krebs leidet unter Fatigue, bis zu 60 Prozent an Schlafstörungen.» Das Projekt, das von der Krebsforschung Schweiz unterstützt wird, läuft bis 2027. Mehr Informationen zur Studie und einer möglichen Teilnahme (nach Verfügbarkeit) finden Sie auf: www.icanselfcare.ch.

Pro Jahr erkranken in der Schweiz rund 1000 Männer und 300 Frauen neu an Blasenkrebs. Ein oft unterschätzter Risikofaktor für Blasenkrebs ist das Rauchen. Blasenkrebs trifft aber auch Menschen, die nie geraucht haben. Wie Georg L. Der 78-Jährige fühlte sich immer fit, bis er Schwierigkeiten beim Wasserlassen hatte. Nach mehreren Untersuchungen fand man in seiner Blase einen Tumor. Richard Cathomas vom Kantonsspital Graubünden behandelt ihn. Der Onkologe forscht zudem zu Blasenkrebs und will zielgerichtete sowie personalisierte Therapien anbieten. Dabei sind Tuberkulose-Bakterien in der Blase und die Rolle des Immunsystems wichtige Themen. In dieser Podcast-Folge erzählt Georg L. auch offen, weshalb er sich nach seiner Blasen-Entfernung für einen künstlichen Urinbeutel entschieden hat.

Der 34-jährige Michael F. aus Bern war gesund. Bis er 2018 nach einer Blinddarm-Operation einen Anruf erhielt, der sein Leben veränderte. Die Ärzte fanden im entnommenen Blinddarm einen bösartigen, neuroendokrinen Tumor. Er musste sich erneut operieren lassen. Chirurgen entfernten dabei einen Teil seines Dickdarms, um das Risiko von Metastasen zu senken. Seitdem verträgt er keine scharfen Speisen mehr und muss morgens schnell aufs WC. Andere Betroffene haben nach der Operation jedoch anhaltenden Durchfall. Diese zweite Operation kann man heute vielen Betroffenen ersparen, dank eines von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützten Forschungsprojektes. Prof. Reto Kaderli und sein Team vom Inselspital Bern leiteten die Studie, die neue Erkenntnisse zur Empfehlung für eine zweite Operation liefert. Die Entfernung des Dickdarms wird nun nur noch bei über 2 Zentimeter grossen oder schnell wachsenden Tumoren empfohlen. Michael F. hätte mit der neuen Empfehlung nicht nochmals unters Messer müssen. Seither achtet er aber mehr auf sich, ernährt sich gesünder und sagt: «Ich lebe heute bewusster.»

Welche Unterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen bei Krebstherapien? Die Forschung hat darauf bisher nur wenige Antworten. Daher ist Genderforschung auch in der Onkologie von grosser Bedeutung. Claudia S., Anfang 40 und Mutter von zwei Kindern, bekam letztes Jahr die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Die zielgerichtete Therapie nach der Operation musste sie aufgrund heftiger Nebenwirkungen abbrechen. Dies sei exemplarisch für die Geschlechterunterschiede bei Krebstherapien, sagt Berna Özdemir. Sie ist Genderforscherin und Onkologin am Berner Inselspital. Frauen haben im Schnitt weniger Muskelmasse, hormonelle Schwankungen und einen anderen Stoffwechsel als Männer – insbesondere bei der Entgiftung über Leber und Nieren. Daher bauen sie Medikamente langsamer ab, was zu mehr Nebenwirkungen führen kann. Auch die Dosis von Chemotherapien wird oft noch mit veralteten Formeln berechnet; die Geschlechterunterschiede nicht berücksichtigt. Die Wissenschaftlerin macht sich deshalb dafür stark, den Faktor Geschlecht in Zukunft miteinzubeziehen.

Plötzlich nahm er 15 Kilo ab, war erschöpft und kam kaum noch die Treppen hoch. Dann konnte er gar nichts mehr essen. Bruno S. beschreibt hier einen ungewollten Gewichts- und Muskelverlust, der sich Kachexie nennt. Erst dann ging der Mitte 70-Jährige zum Arzt. Dort erfuhr er, dass er unheilbaren Krebs am Lungenfell hat. Kachexie tritt bei Krebserkrankten häufig auf, mindestens jeder Zweite ist betroffen. Der Onkologe Florian Strasser ist einer der bedeutendsten Forscher auf diesem Gebiet. Er leitet die Supportive Sprechstunde Onkologie inklusive Ernährung beim Leben mit und nach Krebs am Kantonsspital Münsterlingen. Die Kachexie ist noch nicht bis ins Detail erforscht. Es ist jedoch bekannt, dass Patientinnen und Patienten Krebstherapien schlechter vertragen und mehr Nebenwirkungen haben, wenn sie Muskeln verlieren. Zudem zeigen Studien, dass eine Kachexie für den Tod mitverantwortlich sein kann. In dieser Podcast-Folge erfahren Sie, was gegen diese krankhafte Abmagerung hilft und für mehr Lebensqualität sorgt.

Am Anfang stand ein Autounfall. Sabrina P. dachte, ihr Vater sei einfach unaufmerksam gewesen. Doch als er am nächsten Tag mit dem Auto gegen einen Randstein prallte und über heftige Kopfschmerzen klagte, suchte er das Spital auf. Die niederschmetternde Diagnose: Glioblastom – ein bösartiger Hirntumor. Elf Monate später verstarb er. Vielleicht hätte ihm ein Antidepressivum mehr Zeit verschafft. Denn in Zürich sorgt ein Team um den Neurologen Michael Weller, Leiter der Klinik für Neurologie am Universitätsspital Zürich, mit seiner Entdeckung für Aufsehen: Ein bekanntes Antidepressivum zeigt im Labor vielversprechende Wirkung gegen Hirntumorzellen. In dieser Podcast-Folge erzählt Prof. Weller mehr über den Ansatz der Umverwendung von Medikamenten – und warum das Antidepressivum Hoffnung auf entscheidende Fortschritte in der Behandlung bösartiger Hirntumoren weckt. Das Ziel: Glioblastome zumindest in chronische Leiden zu verwandeln, mit denen die Betroffenen leben können.

Die Forschung greifbarer machen. Das war das Ziel des diesjährigen Spendenanlasses der Krebsforschung Schweiz. Stiftungspräsident Jakob Passweg und Onkologe Heinz Läubli führten die Gäste durchs Unispital Basel und ins Forschungs- und Diagnostiklabor. Während viele Prozesse heutzutage automatisiert sind, arbeiten Expertinnen und Experten dennoch rund um die Uhr im Labor an wichtigen Fortschritten in der Krebsforschung. Auf der Station für Stammzelltransplantationen berichtet ein Patient über seinen Umgang mit der Leukämie-Erkrankung. Auch Personen, welche die Krebsforschung Schweiz in ihrem Testament bedacht haben, waren eingeladen. Manuela Daboussi, zuständig für Erbschaftsspenden, betonte: «Wenn man eine Organisation im Testament berücksichtigt, hat das oft mit dem eigenen Leben zu tun.» Peggy Janich, Geschäftsführerin der Stiftung Krebsforschung Schweiz, ergänzte: «Krebsforschung ist sehr komplex, aber die Fortschritte sind beeindruckend. Solche Anlässe sollen in Zukunft regelmässig stattfinden.»

«Einen Tag vor ihrem 3. Geburtstag erhielten wir die Diagnose Leukämie», erzählt Maries Mutter. «Wir haben nur noch geweint.» Die gute Nachricht: Kinder haben deutlich bessere Heilungschancen als Erwachsene. Aber jedes Kind, das stirbt, ist eines zu viel. Deshalb braucht es Forschung. Da vor allem an Erwachsenen geforscht wird, ist die Behandlung von Kinderkrebs schwierig. «Wir wissen bei vielen Medikamenten noch nicht genau, wie sie bei jedem einzelnen Kind am besten wirken», erklärt Tamara Diesch, leitende Ärztin der Hämatologie/Onkologie am Universitäts-Kinderspital beider Basel. Zusammen mit der Pharmakologin Verena Gotta erforscht sie nach einer Stammzelltransplantation die optimale Dosierung eines Medikaments. Wie es Marie heute geht, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern. Bei manchen Patienten wird die Krankheit erst entdeckt, wenn sie schon fortgeschritten ist. Man spricht dann von einem metastasierten Prostatakrebs oder von einem Krebs, der schon gestreut hat. «Unser Forschungsprojekt zielt darauf ab, Männern mit metastasiertem Prostatakrebs eine auf ihren Tumor abgestimmte Therapie anzubieten», erklärt Urologe Ashkan Mortezavi vom Universitätsspital Zürich. An dieser internationalen ProBio-Studie nimmt auch Beat K. teil. Dabei erhält er ein neuartiges Medikament, das bei seinem Tumor am besten wirken soll. Er hofft: «Wenn es mir hilft, könnte es auch anderen helfen und die Forschung voranbringen.»

Bei der Behandlung von Brustkrebs werden häufig auch Lymphknoten entfernt oder bestrahlt. Bis zu einem Viertel der Frauen entwickelt danach ein sogenanntes Lymphödem. Dabei staut sich Lymphflüssigkeit im Gewebe es schwillt an und schmerzt stark. Prof. Elisabeth Kappos, rekonstruktive Chirurgin am Basler Universitätsspital, will diesen Frauen helfen. Betroffene leiden manchmal noch Jahre nach der überstandenen Brustkrebserkrankung unter einem Schweregefühl, Bewegungseinschränkungen und stark eingeschränkter Lebensqualität. Auch Heidi O. hat den Brustkrebs überlebt. Doch nach der Operation schwollen ihre beiden Arme stark an. Dank eines mikrochirurgischen Eingriffs wurde nun – wie bei einem Stau auf der Autobahn – eine Umleitung geschaffen, damit die Lymphflüssigkeit wieder abfliessen kann. Wie es ihr heute geht, erzählt sie in dieser Podcast-Folge.

Vor rund zwei Jahren erhielt Herr C. die Diagnose Multiples Myelom, auch Plasmazellmyelom oder Knochenmark-Krebs genannt. Nun steht er im Physiotherapie-Raum des Universitätsspitals Zürich auf einer Vibrationsplatte – einem der Trainingsgeräte, die er im Rahmen des Programms «Bewegung und Sport bei Krebs» regelmässig nutzt. «Das Training tut mir gut», ist er überzeugt. Auch Prof. Christoph Handschin von der Universität Basel bestätigt: «Es ist wissenschaftlich belegt, dass Training bei Krebs positive Effekte haben kann. Das Wohlbefinden steigt, Betroffene reagieren besser auf die Behandlung und die Prognose verbessert sich». Gemeinsam mit seinem Team erforscht er, warum das so ist, und welche Mechanismen dahinterstecken.

Bereits ihr Mann ist an Krebs gestorben. Nun hat Evi P. selbst die Diagnose erhalten: Mit 78 Jahren ist sie an Eierstockkrebs erkrankt und erhält nun eine Chemotherapie. Die Wahl der Therapie stellte – nur schon aufgrund ihres Alters – eine Herausforderung dar. «Ältere Patienten vertragen Chemotherapien, Bestrahlungen oder Operationen oft schlechter», erklärt Marcus Vetter vom Kantonsspital Baselland. Der Spezialist für Krebs im Alter setzt sich deshalb dafür ein, dass ältere Krebsbetroffene nicht einfach nach Schema X behandelt werden. In dieser Podcast-Folge erzählt er, welche Tests er bei älteren Patientinnen und Patienten vor Therapiebeginn durchführt, vor welchen Herausforderungen diese bei der Behandlung stehen und weshalb Forschung in diesem Bereich wichtig ist.

Warum sterben manche jung an Krebs, obwohl sie immer gesund gelebt haben? Und weshalb gibt es ältere Menschen, die seit Jahrzehnten rauchen und Alkohol trinken, aber trotzdem nie Krebs bekommen? Können wir unser Risiko, an Krebs zu erkranken, selbst beeinflussen? Dazu forscht die Epidemiologin Prof. Sabine Rohrmann mithilfe verlässlicher Daten aus dem Krebsregister. Auch der leitende Onkologe Prof. Andreas Wicki vom Universitätsspital Zürich hört in den Sprechstunden immer wieder die Frage nach dem Warum. Wie er diese beantwortet, welche Faktoren bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen und was das für die Krebsprävention heisst: Antworten in dieser Podcast-Folge.

Rund 20'000 Menschen erhalten jedes Jahr in der Schweiz die Diagnose weisser Hautkrebs. So wie Hans-Rudolf K. Der Tumor wuchs an seinem Kinn, zunächst unbemerkt. Doch dann bildete sich eine grosse Wunde, die immer wieder blutete. Nach der Diagnose begann er im Rahmen einer klinischen Studie eine sogenannte Systemtherapie. Seine Ärztin, Egle Ramelyte von der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich, ist dankbar: «Die Teilnehmenden helfen anderen Hautkrebsbetroffenen in der Zukunft». Welche Anzeichen auf weissen Hautkrebs hindeuten, wodurch sich dieser von schwarzem Hautkrebs unterscheidet und wie es Hand-Rudolf K. heute geht, erzählt sie in dieser Podcast-Folge.

Valentin K. ist etwas über 60, ein aktiver Geschäftsmann, der mitten im Leben steht. Als ihn ein hartnäckiger Husten plagt, wird zufällig ein bösartiger Tumor an seiner Bauchspeicheldrüse entdeckt. Das erwies sich als Glück. Denn solche Tumore werden oft zu spät entdeckt und die Prognose beim sogenannten Pankreaskrebs ist deshalb häufig sehr schlecht. Valentin K. erzählt in dieser Podcast-Folge, wie es ihm heute, knapp zwei Jahre später, geht und was ihm in dieser Zeit geholfen hat. Zu Wort kommt auch Prof. Mathias Worni, der Valentin K. damals an der Bauchspeicheldrüse operiert hat. Der Chirurg forscht mit Unterstützung der Stiftung Krebsforschung Schweiz an Tumormarkern zur Früherkennung. Er ist zuversichtlich: «Weil auf sehr vielen Ebenen geforscht wird, darf man durchaus hoffen, dass Pankreaskrebs in Zukunft keine solch schreckliche Diagnose mehr sein wird.»

Darmkrebs ist in der Schweiz die dritthäufigste Krebsart. Jedes Jahr erhalten über 4000 Frauen und Männer die Diagnose. Kaspar Truninger ist Gastroenterologe. Neben seiner Praxistätigkeit engagiert er sich auch für die Forschung im Bereich Darmkrebsfrüherkennung. Denn Darmkrebs ist heilbar, wenn er in einem frühen Stadium entdeckt wird. Die wichtigsten Untersuchungen zur Früherkennung sind die Darmspiegelung und der «Blut-im-Stuhl-Test». In diesem Podcast begleiten wir eine Patientin zu ihrer Darmspiegelung, bei der Kaspar Truninger etwas findet, was er so nicht erwartet hätte. Der Spezialist erklärt zudem, warum ihn die Gastroenterologie jedes Mal wieder aufs Neue begeistert und weshalb es so wichtig ist, Darmspiegelungen in Zukunft noch gezielter anbieten zu können.