Discover Museum Friedland - Perspektiven

Museum Friedland - Perspektiven

Museum Friedland - Perspektiven

Author: Museum Friedland

Subscribed: 1Played: 10Subscribe

Share

© Museum Friedland

Description

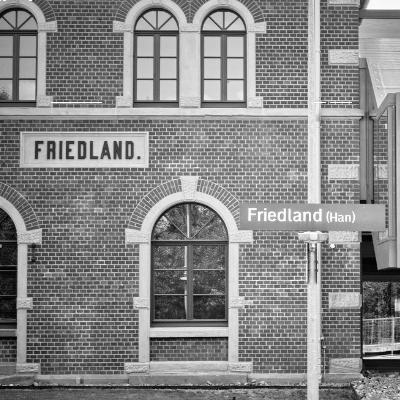

Abschied - Ankunft - Neubeginn. Das junge Museum Friedland beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Migration. Zentraler Bezugspunkt aller Aktivitäten ist das Grenzdurchgangslager Friedland, über das seit 1945 mehr als vier Millionen Menschen nach Deutschland gekommen sind. Als ein lebendiger Ort, an dem Geschichte und Gegenwart, Lokales und Globales aufeinander treffen, ist das Museum Friedland Lernort, Diskussionsforum, Forschungsstätte und sozialer Treffpunkt zugleich. Der Podcast stellt diese Perspektiven regelmäßig neu vor: Von A wie Ankommen über K wie Kunst bis Z wie Zusammenleben.

13 Episodes

Reverse

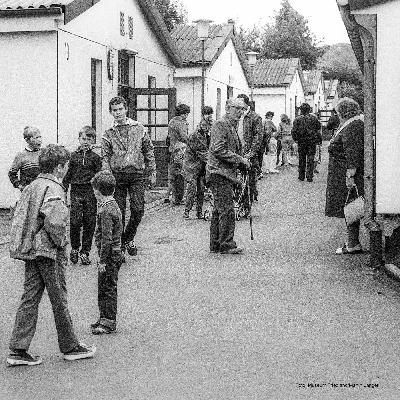

Mehr als vier Millionen Menschen sind seit Eröffnung des Grenzdurchgangslagers am 20. September 1945 über Friedland nach Deutschland gekommen. Waren es zunächst Vertriebene und Geflüchtete aus den ehemals deutschen Ostgebieten und Kriegsheimkehrer, prägten lange Zeit Aussiedler:innen das Lagerbild. Bald kamen auch internationale Gruppen dazu: wie Chilen:innen auf der Flucht vor dem Pinochet-Regime oder vietnamesische Boatpeople. Heute ist das Lager Aufnahmestelle für Spätaussiedler:innen und Schutzsuchende aus aller Welt.

Die aktuelle Podcastfolge öffnet unterschiedliche Perspektiven auf das Grenzdurchgangslager und seine Geschichte. Sie fragt nach dem Mythos des "Tores zur Freiheit" und blickt darauf, wie sich das Lager aus der Sicht von Bewohner:innen und Mitarbeitenden im Lauf der Jahrzehnte geändert hat.

Der Begriff Displaced Persons, kurz DPs, bezeichnet Menschen, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kriegsbedingt in Deutschland befanden und nicht in ihre Heimatländer zurückkehren konnten, weil diese nicht mehr existierten oder sich unter fremder Besatzung befanden. In erster Linie gehörten ehemalige Zwangsarbeiter:innen zu dieser Gruppe, aber auch Überlebende aus Konzentrationslagern und entlassene Kriegsgefangene. In Deutschland belief sich die Zahl der DPs auf fast zehn Millionen Menschen.

Die zwölfte Folge des Museum Friedland Podcasts gibt Antworten auf die Fragen nach den Lebensbedingungen der DPs und nach den gesellschaftlichen Problemen, mit denen sie konfrontiert waren.

Sie lutschten Steine wie Bonbons, um wenigstens ein kleines Gefühl der Sättigung zu erreichen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs starben im nördlichen Ostpreußen rund um Königsberg zehntausende Menschen an Seuchen und Unterernährung. Übrig blieben oft Kinder. Oft ohne Eltern, Familie, ein Zuhause waren sie ganz auf sich allein gestellt. Viele flohen vor dem drohenden Hungertod ins benachbarte Litauen, um dort für ein Stück Brot zu arbeiten oder das Nötigste zu erbetteln. Folge 11 des Museum Friedland Podcasts lässt Zeitzeug:innen zu Wort kommen und beleuchtet das Schicksal der Kinder, das lange nahezu unbeachtet blieb. Erst in den 1990er-Jahren wurde die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam. 2024 hat der litauische Staat den 14. September zu einem nationalen Gedenktag an die „Wolfskinder“ ernannt.

Foto: Genocide and Resistance Research Center of Lithuania

„Je mehr Informationen man hat über die Gesellschaft, desto besser kann man sich verhalten“, erläutert Nazir Yosuf in der Podcastfolge seine Erfahrungen. Der afghanische Journalist ist Teilnehmer des bundesweiten Projekts GeT AKTIV, dessen Ziel ist, Geflüchtete für ein Engagement in Politik und Gesellschaft zu gewinnen. Ein einfacher Sprachkurs reicht da oft nicht aus. Die aktuelle Folge des Museum-Friedland-Podcasts lässt beispielhaft drei Teilnehmer:innen zu Wort kommen, die über ihre Erfahrungen und Hoffnungen berichten.

Das Projekt GeT Aktiv

Zenobia e.V.

Am 3. Dezember 1978 kamen die ersten sogenannten Boatpeople im Grenzdurchgangslager Friedland an. In der Folge der gewaltsamen Wiedervereinigung Vietnams nach der Kapitulation Südvietnams im Jahr 1975 verließen unzählige Zivilisten das Land. Meist führte ihre Flucht in wenig seetüchtigen Booten über das Meer und viele Menschen kamen dabei ums Leben. In einer ersten humanitären Aktion nahm Niedersachsen unter dem Ministerpräsidenten Ernst Albrecht von Dezember 1978 bis Januar 1979 als erstes Bundesland 1008 Flüchtlinge auf. Die Podcastfolge gibt Antworten auf die Fragen: Warum mussten so viele Menschen ihre Heimat Vietnam verlassen? Welchen Weg haben sie genommen? Wie kam es zu ihrer Aufnahme in Deutschland? Und was ist aus den Boatpeople heute geworden?

Mehr Informationen auf museum-friedland.de/podcasts.

„Von Anfang an, als ich nach Deutschland kam, das war für mich nicht einfach. Das Land fremd, die Menschen komplett fremd, ich hatte ja eine harte Geschichte." Ende 2015 kam die damals 19-jährige Jesidin Hekeema Taha nach ihrer Flucht vor der Terrororganisation Islamischer Staat nach Deutschland. Mit rund 200.000 Mitgliedern lebt derzeit die weltweit größte jesidische Diasporagemeinschaft in Deutschland. Die meisten dieser Jesid:innen kamen 2014 als Flüchtlinge in Folge des Genozids durch die Terrororganisation Islamischer Staat. Die aktuelle Folge des Museum Friedland Podcasts „Perspektiven“ blickt darauf, welchen Weg die Jesid:innen hinter sich haben und welche Probleme sie hier im Alltag beschäftigen.

Inzwischen gibt es bundesweit zahlreiche Initiativen und Projekte, die über die ethno-religiöse Gemeinschaft der Jesidinnen und Jesiden informieren. Zum Beispiel das Projekt FERMAN der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und des Vereins Women for Justice.

Die Wurzeln des Suchdienstes des Deutsches Roten Kreuzes gehen bis an das Ende des 19. Jahrhunderts zurück. In seiner institutionellen Form entstand der DRK-Suchdienst in der Folge des Zweiten Weltkrieges. Im September 1945 wird in Hamburg die Zentrale des DRK-Suchdienstes in der britischen Besatzungszone eröffnet. Das Pendant dazu in der amerikanischen Besatzungszone befindet sich in München. Im Grenzdurchgangslager Friedland arbeitet der Befragungsdienst seit 1947.

Folge 7 des Museum Friedland Podcasts gibt bewegende Einblicke in die Arbeit und Bedeutung des DRK-Suchdienstes vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die Gegenwart.

Ein Podcast des Museums Friedland mit Britta Knittel, Anne Schneller, Johanna Treß und Werner Völkel.

Seit den 1950er-Jahren sind rund 4,5 Millionen Aussiedler:innen und Spätaussiedler:innen aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion in Deutschland angekommen. Wie wichtig ist beim Einleben die Pflege der eigenen Sprache, der eigenen Kultur? Wie wirkt sich die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen auf den Alltag aus? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der sechsten Folge des Museum-Friedland-Podcasts.

Seit den 1990er-Jahren sind rund 220.000 jüdische Zuwander*innen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Doch war und ist der Neuanfang für viele auch mit Schwierigkeiten, Ängsten und Vorurteilen verbunden.

Folge 5 des Museum Friedland Podcasts „Perspektiven“ thematisiert Abschied, Ankunft und Neubeginn der jüdischen Zuwander*innen. Sie berichten über Ihre Erfahrungen in Russland und Deutschland. Gleichzeitig gibt der Berliner Historiker Dimtrij Belkin eine Einordnung in die historischen Zusammenhänge.

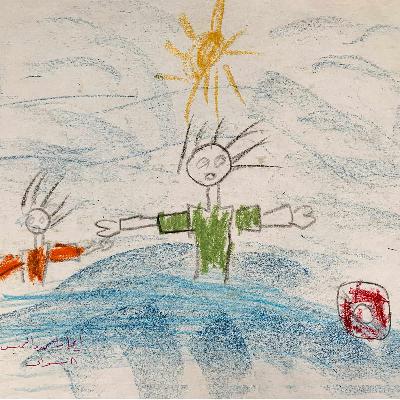

Folge 4 des Museum Friedland Podcasts, die in Kooperation mit der Niedersächsischen Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe Doris Schröder-Köpf erscheint, zeigt, dass Hilfe für geflüchtete Kinder oft in den Hintergrund gerät.

Fast die Hälfte aller geflüchteten Menschen, die seit 2015 in Deutschland eine Aufnahme gefunden haben, sind Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen haben Traumatisches erlebt. Gleichzeitig fehlt es ihnen teils aus Unwissenheit und teils aus Scham an der passenden Unterstützung. In der aktuellen Folge des Museum Friedland Podcastes erzählen Alya, Talia, Hussein, Arafat, Mohammed und Alan, die als Kinder nach Deutschland kamen, von ihren Erfahrungen während der Flucht sowie nach ihrer Ankunft.

Noch immer kommen jährlich mehrere Tausend Menschen aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Für sie ist das Grenzdurchgangslager Friedland als offizielle Aufnahmeeinrichtung die erste Anlaufstelle. Am 28. August jährte sich die Deportation der Wolgadeutschen zum 80. Mal. Das Museum Friedland hat diesen Jahrestag zum Anlass genommen, um mit der dritten Folge seines Podcastes einen Einblick in die Geschichte der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler zu geben.

Redaktion & Produktion: Matthias Bertsch

Sprecher*innen: Ulrich Meerkamm, Mia von Hirsch

Diese Folge des Museum Friedland Podcasts wird von der Niedersächsischen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler Editha Westmann unterstützt.

Rauda Al-Taha floh 2013 mit ihrem Mann und ihren

drei kleinen Töchtern nach Deutschland und hat die Stationen der dramatischen

Flucht, ihre Erlebnisse, Ängste sowie Erinnerungen an die Heimat schriftlich festgehalten. Die zweite Folge des Museum Friedland Podcasts kommt Rauda Al-Taha

selbst zu Wort.

Redaktion & Produktion: Eva Völker

Sprecherinnen: Eva Völker, Duška Roth

Dolmetscherin: Muhje Söllner

Dieser Podcast wird durch die Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, gefördert.

Die gemeinsame Sonderausstellung „I FEEL“ des Museums Friedland und des Bündnisses NIEDERSACHSEN PACKT AN zeigt elf Gemälde, die je zur Hälfte von geflüchteten Künstlerinnen und Malerinnen ohne Fluchtgeschichte geschaffen wurden. Ohne dass die Künstlerinnen sich zuvor kennengelernt haben, führten sie das Werk einer anderen fort, ergänzten und vollendeten es. Sie haben gefühlt, was ihre Mitkünstlerin mit dem Bild ausdrücken wollte. Dabei ziehen sich die Worte „I feel“ unausgesprochen durch alle Werke der Ausstellung. Sie stehen für Emotionen, für Verlust und Angst, aber auch für Hoffnung. Die Bilder sind das Ergebnis der künstlerischen Verarbeitung der Themen Flucht und Vertreibung. Gleichzeitig, und das macht sie so einzigartig, liegt ihnen das Prinzip eines Dialoges in der Sprache der Kunst zugrunde.