Discover iPad Workers

iPad Workers

iPad Workers

Author: はるな👠iPad Worker

Subscribed: 31Played: 550Subscribe

Share

© はるな👠iPad Worker

Description

iPad活用のヒントになる情報をお届けするポッドキャスト番組

■LISTENで文字起こしも見られます

https://listen.style/p/ipadworkers

ipadworkers.substack.com

■LISTENで文字起こしも見られます

https://listen.style/p/ipadworkers

ipadworkers.substack.com

187 Episodes

Reverse

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは『Obsidianモバイルのアップデートで、ウィジェットとショートカットが使えるようになった話』についてです。iPadやiPhoneでObsidianを使っている人には嬉しいアップデートがありました。ウィジェットとショートカット機能が正式に追加されたのです。今回は、この新機能で何ができるようになったのか、どう使うのが便利なのかをまとめてみます。おすすめの記事* 🎥 iPadで始める手書き×Obsidianセミナー* 📘 デジタルプランナーの詳細はこちら* 🆕『図と線で考える技術』Kindle Unlimited対応🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🚀 Obsidianモバイルのアップデートでウィジェットとショートカットに対応Obsidianの1月のアップデートで、iPadやiPhoneのホーム画面にObsidianのウィジェットを配置できるようになりました。1.11:2026年01月12日:アップデート内容インターフェースの刷新* ノート閲覧・編集画面のデザインが新しくなりました* 下にスクロールするとナビゲーションが自動的に隠れるように* サイドバーナビゲーションが下部に配置され、操作性が向上iOSウィジェット対応* ロック画面・コントロールセンター:新規ノート作成、デイリーノートを開く、検索などのクイックアクション* ホーム画面:ノートの表示、デイリーノートへのアクセスなどSiriとショートカットの強化* アプリを開かずにテキストをノートの先頭/末尾に追記可能に* Siriを使ったテキストキャプチャに対応その他の改善* ダブルタップで閲覧/編集モードの切り替えが可能に* トグルやチェックボックスに触覚フィードバック(ハプティクス)を追加* 設定に「フルスクリーン」「フローティングナビゲーション」などの表示オプションを追加(v1.11.6)Obsidianは、もともとPC前提の思想が強い印象でした。モバイル版は「使えなくはない」程度で、起動が遅い、UIも最適化されていないなど、最初は正直iPadで使う気になれないところがあったのですが、最近やっとその印象が少しずつ変わってきています。🧩 Obsidianのウィジェットで何ができるようになったのかObsidianのウィジェット機能は3種類です。デイリーノートを開くウィジェットを使うと、iPadのホーム画面から一発でアクセスできます。* 新規ノート作成* 今日のデイリーノートを開く* ブックマークしたノートを開く(サイズ違いで4パターン)ただ、期待していたのは、「デイリーノートの内容がチラッと見える」ようなプレビュー機能だったのですが、現状ではそれはできません。ウィジェットに表示されるのは、日付アイコンと、本文の代わりにダミーのグレーのバーが表示されるだけです。ウィジェット本来の強みは、アプリを開かずに情報を把握できる点だと思うのですが、現状のObsidianウィジェットは、ほぼランチャー用途です。📺 2画面だけで完結させるiPadホーム画面術唯一、ブックマークしたノートを開くウィジェットのみ、ノートの中身が表示できます。iPad用の特大ウィジェットなら結構な文章量を表示できます。ウィジェット配置後、ウィジェットの編集画面でノートを選択します。ただし、表示したいノートは、あらかじめObsidianアプリの方でブックマークしておかなければなりません。Bookmarkをタップすると、任意のタイトルで保存できます。もちろん、コマンドパレットからブックマークに保存することもできます。ブックマークに登録されたページがあると、ウィジェット編集画面で選択可能になります。デイリーノートをブックマークしておけば、ウィジェット上でノート内容を確認できるようになりますが、毎日ノートが変わるためブックマークし直す必要があり、あまり現実的ではありませんね。現状は、「情報を見るため」より「ノートを開くため」専用に近いウィジェット機能です。今後のアップデートに期待。🔍 コントロールセンターとロック画面にのみ検索ボタンも配置可能iPadの右上を下に引っ張ると表示されるコントロールセンターにもObsidianを追加できます。コントロールセンターとロック画面用には「検索」の項目もあり。ボタンを押すと、サーチ画面が表示された状態でObsidianアプリが開きます。📱 iPadで使うObsidian、ようやく実用フェーズへ今回のObsidianモバイルのアップデートで、ウィジェットやコントロールセンターからObsidianの操作が可能になりました。ウィジェットはまだ発展途上な印象ですが、「デイリーノートを素早く開きたい」「素早くメモを残したい」という人にとっては、試してみる価値のある機能です。ウィジェットの細かな表示カスタマイズなどはまだできませんが、ホーム画面やロック画面に「Obsidianへの入り口」を作れるようになったのは大きな一歩です。自分の使い方に合わせた「Obsidianウィジェット」を使ってホーム画面デザインを考えてみると、モバイルでの活用頻度がさらに上がるかもしれません。初期のモバイル版Obsidianは、起動が遅く、UIが重なって操作しづらいなど、正直おすすめしづらい状態でした。最近やっとUIのモバイル最適化やフローティングメニューの導入など、iPadOSらしい挙動になり、「Apple標準メモの置き換え候補」として現実性が出てきています。特にiPadは画面が広く、ウィジェットやショートカットを組み合わせた導線作りがしやすいのも魅力です。Obsidianは、今も決して万人向けのアプリではありません。それでも、デイリーノートを中心に使う人や、思考ログや情報を集めておきたい人には、かなりおすすめできるアプリです。今回のアップデートには「ショートカット対応」も含まれていましたが、これについては、できることが多すぎて少し長くなってしまいそうなので、次回じっくりと紹介したいと思います。音声コントロールでショートカットを実行すれば、音声だけでObsidianにメモの追加もできそうなのでちょっと試してみます。ということで今日は『Obsidianモバイルのアップデートでウィジェット対応』というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

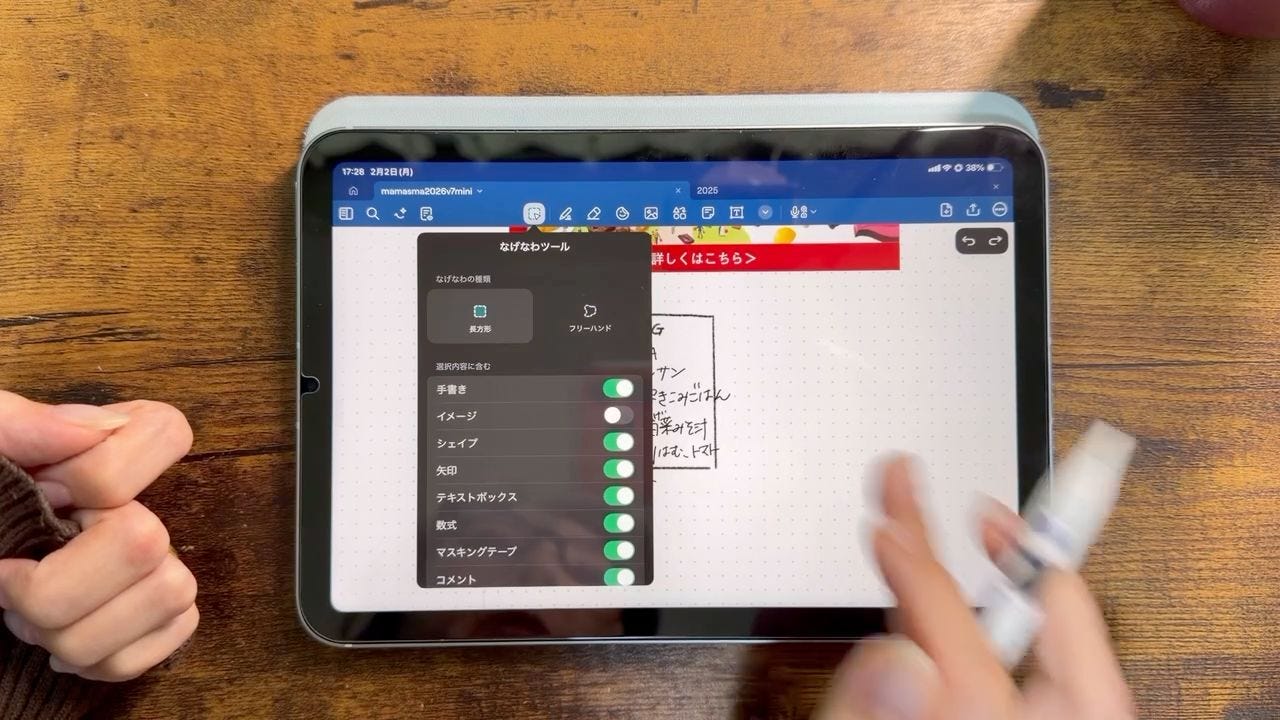

This is a free preview of a paid episode. To hear more, visit ipadworkers.substack.com👹こんにちは、はるなです。今日は「Goodnotes7の新機能:画像をロックする機能」について紹介します。デジタルプランナーを使っている人にとっては、すごく便利な機能です。📱Goodnotes - iPad Workersおすすめの記事* 🎥 iPadで始める手書き×Obsidianセミナー* 📘 デジタルプランナーの詳細はこちら* 🆕『図と線で考える技術』Kindle Unlimited対応🆕 2026年のGoodnotes7アップデート2026年1月には、いくつか使い勝手を向上させるアップデートが行われました。直近のバージョン7.0.30(1月27日)では、ProまたはAI Passユーザー向けに、録音データから文字起こしと要約を再生成する機能が追加されています。AI機能もまだまだ進化中ですが、個人的に一番嬉しかったのが「オブジェクトのロック機能」です。🔒 Goodnotes7の新機能「イメージをロック」デジタルプランナーを使っている人や、写真に手書きで情報を書き込む人にとって、長年の悩みの種だったのが「画像が一緒に動いてしまう問題」です。画像の上に文字を書き、その文字だけを移動させようとなげなわツールで囲むと、下の画像まで一緒に選択されてズレてしまう……そんな経験はありませんか?これまでは、なげなわツールの設定を開いて「イメージ」をオフにしてから選択する、という回避策を使っていました。でも、これだとなげなわの設定をいちいち切り替える手間がかかり、非常に面倒でした。📌 タップするだけで固定完了

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは、Appleが新しく始めたサブスクリプションプラン「Apple Creator Studio」についてです。Appleから、iPadやMacでクリエイティブな作業をする人向けの新しいサブスクリプションプランが発表されました。月額1,780円(学生なら480円)で、Apple製の複数のプロ向けアプリが使えるというプランです。これまで、クリエイティブ=Adobeのような一強でしたが、Canva+Affinityなど競合サービスやアプリが台頭し、Adobe以外のツールを使う人も増えています。そしてAppleもそこに参入といった形でしょうか。単体アプリ自体は前からあるものなので、特別新しいものというわけではないのですが、Pixelmator ProのiPad版が新しくリリースされたのでiPadユーザーとしては嬉しい部分も大きいです。おすすめの記事* 🎥 iPadで始める手書き×Obsidianセミナー* 📘 デジタルプランナーの詳細はこちら* 🆕『図と線で考える技術』Kindle Unlimited対応🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🎙️ Apple Creator Studioとはざっくり言うと、Apple製のプロ向けクリエイティブアプリをまとめて使えるサブスクプランです。「Apple Creator Studio」に含まれるのは、Final Cut ProやLogic Pro、Pixelmator Proといった動画、音楽、画像編集のプロ向けアプリたちです。Final Cut ProはiMovie、Logic ProはGarageBandの事実上の上位互換と言えるでしょう。さらに、Keynote・Pages・Numbersには、プレミアム機能(AIを使ったインテリジェンス機能)が含まれます。料金* 一般: 月額1,780円 / 年額17,800円(税込)* 学生: 月額480円 / 年額4,800円Apple Creator Studioに含まれるアプリ* Final Cut Pro - 動画編集* Logic Pro - 音楽制作・DAW* Pixelmator Pro - 画像編集(PhotoshopとIllustratorを併せたようなアプリ)* Motion - モーショングラフィックス(Mac専用)* Compressor - 圧縮ツール(Mac専用)* MainStage - ライブパフォーマンス用(Mac専用)これら6つのアプリに加え、Keynote、Pages、NumbersのAIを活用したプレミアム機能も利用可能になります。1点注意しないといけないのは、Final Cut Pro for iPadやLogic Pro for iPadをすでにサブスクリプション登録している場合、単体のサブスクリプションを手動でキャンセルしないと二重に課金が発生する点です。🚀🎬 Apple Pencilとの相性も抜群なiPad版Final Cut ProとLogic ProApple Creator Studioでサブスクリプションした場合、iPad用Final Cut ProおよびLogic Proの単体サブスクリプションは手動でキャンセルが必要 | サポート | Mac OTAKARAFinal Cut ProとLogic Pro、それぞれ単体契約だと700円なので2つのアプリを利用するためには今まで月1,400円が必要でした。2つのアプリをすでに使っていた人にとっては、プラス300円ほどでPixelmator ProやKeynote・Pages・Numbersなどのプレミアム機能が使えるので、メリットが大きいです。1ヶ月無料トライアル付きです。家族共有も使用できるため、複数人で使える場合もお得な感じがします。ただ、「動画編集だけ」したい人、「音楽編集だけ」したい人、「画像編集だけ」したい人、「Keynote・Pages・Numbersなどのプレミアム機能だけ」欲しい人、「iPadだけでしか作業しない人」には今のところあんまりおすすめできないかも。サブスクリプションの確認・解約方法はこちらiPadを使って動画編集したいならLumaFusionかDaVinci Resolve for iPadとかがおすすめだし、音楽編集ならGarageBandでいけると思う。画像編集に関しては何をやるかによって結構変わるのでこれが一番おすすめというのが今ないんだけど、CanvaかAffinity Photoとかでいいと思う。自分で動画編集してる、動画に音楽や音声も編集して使う、動画のサムネイルも自分で作ってる!みたいな「動画クリエイター向けのまとめパック」と考えると分かりやすいかも。🎨 iPadにやってきたPixelmator ProこれまでPixelmator ProはMac専用のアプリでした。iPadには「Pixelmator(現在はPixelmator Classic iOS)」や「Pixelmator Photo(現在はPhotomator)」という個別のアプリが提供されていましたが、Mac版にのみ高度な機能(詳細なレイヤー編集機能など)が使える画像編集ソフトとしてPixelmator Proがありました。そのPixelmator Proが今回の「Apple Creator Studio」のサービス提供に合わせて、iPadでも使えるようになったんです。(MシリーズまたはA16以降のチップ搭載モデル対応)Pixelmator ProPixelmator Proアプリを起動すると、書類の新規作成かファイルを開く画面が表示されます。Keynote・Pages・Numbersなどと同じUIです。「書類を作成」ボタンをタップすると、多くのテンプレートから選択可能です。各ソーシャルメディアに最適なサイズやデザインが用意されているので、ちょっとした画像作成には便利そうです。Canvaにも同じようにテンプレートがたくさん用意されているので、それと同じような感じです。Appleデバイスの中に画像がはめ込めるようなテンプレートもたくさんありました。アプリ開発者の人なんかも想定されているのかもしれません。プレースホルダーとして設定されているため、自分で撮影したスクリーンショット画像への置き換えなどが簡単にできます。Pixelmator ProはPhotoshopとIllustratorを合わせたようなアプリになっているので、ベクターデータも扱えます。ペンツールやシェイプツールでパスを描けます。ブラシツールを使えば、Procreateのように直接ブラシで絵や文字を描くこともできます。ブラシの種類もそれなりに用意されています。クリッピングマスク機能や、ぼかし(ガウス)フィルターなど、よく使う機能はそれなりに揃っているので、簡単な画像編集には困らないと思います。最初に表示されているツール数(画面右端がツールバー)はそんなに多くないのですが、「…」からツールのカスタマイズをタップすると、多くのツールが隠れています。下に表示されているツールは、自分の好みに合わせてツールバーに追加できます。ツールアイコンの上にツールをドラッグすると、スタックもできます。iPadに最適化されているといえば、そうなんですが、どうもAdobeツールに慣れている人にはちょっと操作しづらい感覚があります。レイヤーパレットとツールバーが左右逆だから?なのかな。ファイル拡張子は「.pxd」になります。JPEG書き出しすると92KBくらいになる1206×972px(72dpi)の画像ファイル(レイヤー数はたったの2枚)が、Pixelmator Pro形式のファイルで保存すると1.3MBになります。書き出し形式は、JPEG、HEIC、AVIF、PNG、WebP、TIFF、SVG、PDF、Pixelmator Pro、Photoshopに対応しています。Pixelmator Pro単体で見ると、PhotoshopやIllustrator、Affinityシリーズのアプリに比べると、かなり簡易版、Canvaと同じくらいといった印象です。期待していた高度な機能っぽいものも今のところはそこまでめちゃくちゃ賢くはないです。(自動選択とか削除とか)今後に期待という感じです。🤔 サブスク時代、ツールとどう付き合うべきか?今の時代、「3年後も同じツールを使っている保証」はほぼありません。AIツールも含めて、1年もあれば評価がひっくり返る世界です。これまで、Final Cut Pro(Mac版)やLogic Pro(Mac版)などは数万円の買い切り型アプリでした。しかし、Appleも今後は、AIによる新機能(Apple Intelligenceなど)を継続的にアップデートしていく方針を強めています。高額なソフトを一度買ってもらっておしまいにするようでは開発費や維持費などがペイできなくなっているのも事実です。Affinityシリーズもまた、Canvaへの買収をきっかけに買い切り型からサブスクリプションタイプへと変化しているような流れです。サブスク化を嫌うユーザーは多いですが、健全な状態でアプリ開発を行ってもらい、アップデートし続けてもらえることを考えると、必要な期間だけ最新の機能を使えるサブスクリプション型の方が、変化の激しい今の時代には合っているとも言えます。すでに買い切りでアプリを買っていた人には、新機能や、iPadで使うためにさらにお金がかかるのって感じではありますが、これから新しく始めようという人や、学生にとってはかなりハードル低く始められるプランになっているのではないかと思います。ただ、Adobe Creative Cloud(月額約9,000円〜3,000円)と比較して、1,780円が安い!お得という考え方はちょっとどうかなと思います。アプリの数も全然違うし、できることも結構違う。また、簡単な画像編集や動画編集、スライド制作とかならCanva Proの月額1,180円でも十分にこと足りると思います。結局は、自分に必要な機能やアプリは何なのか?をしっかり見極めることが重要なのかなと思います。ということで今日は「Apple Creator Studio」についてのお話でした。小5の息子が興味を持って使ってくれるのであれば、Apple Creator Studio契約してもいいかなと思うのですが、個人的な制作環境で言うと、動画編集はLumaFusion、音声編集はFerriteを使っているので、実質Pixelmator ProとKeynote・Pages・Numbersなどのプレミアム機能のためだけに月1,780円はやや高いから契約はしないかな。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは『iPadでつくる、2026年の自分テーマ』についてです。新しい1年が始まって約3週間が経ちました。皆さんは今年1年の「目標」や「テーマ」はもう決められましたか?私は毎年1月、じっくりと「今年1年、どんな指針で過ごしたいか」という自分テーマを考えています。おすすめの記事* 🎥 iPadで始める手書き×Obsidianセミナー* 📘 デジタルプランナーの詳細はこちら* 🆕『図と線で考える技術』Kindle Unlimited対応🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🌱 新年に「目標」ではなく「テーマ」を置く理由新しい年が始まると、「今年の目標は?」と聞かれることが増えます。でも私はここ数年、「目標」ではなく、「行動基準」となるテーマを決めるようにしています。それが「自分テーマ」や「自分軸」と呼んでいるものです。これは、何かを達成するための数値目標というよりも、「この1年、どんな姿勢で過ごしたいか」「何を大切にしたいか」という感覚に近いものです。毎年1月いっぱいを使ってテーマを言語化する作業を行います。この考え方、ごりゅごcastで話を聞いて以来、5〜6年間続けている習慣です。587.今年も「今年のテーマ」を考えたのでその方法や過程などをまとめます 作成者:ごりゅごcastごりゅごさんは2018年から、私は2020年から、目標(成し遂げたいゴール設定)ではなく「自分の行動指針となるテーマ」を考え記録に残しています。不思議なもので、ちょっとしたテーマがあるだけで、迷ったときの判断が早くなったり、方向性に悩みにくくなったりします。「これは自分のテーマに合っているかな?」と考えるだけで、選択が楽になるんです。目標設定はハードルの高さ設定が難しく、簡単すぎても難しすぎてもうまくいきません。目標が高すぎると結局1年後に未達成で終わってしまうし、低くしすぎると簡単に達成できてしまいます。対して、「自分の行動指針となるテーマ」なら、達成未達といった白黒がつくようなことにはなりません。🧭 言葉より「イメージ」で考える、私のテーマ設計私の場合、テーマを考える時も、言葉よりも先に形や色がくることが多いです。テキストよりも「イメージ」の方がしっくりくるタイプなので、手書きをメインにテーマをビジュアル化するビジョンマップ(イメージボード)を作ります。🎥 目標やテーマ設定に役立つビジョンマップの作り方セミナー一般的には、1年をどう過ごしたいか、自分の内側にある「やりたいこと」や「大切にしたいこと」を可視化するときに使うものですが、「1年のテーマをどうやって決めればいいのか?」と悩んだときにもビジョンマップがあると決めやすいと思います。うまく言語化できない状態でも、こんなイメージとかこんな感じの雰囲気でといった写真をペタペタ追加して、そこにメモを書き込むようにして「こうなりたい」「こう在りたい」を集めて並べていきます。この作業に、iPadは本当に相性がいいんです。もちろんアナログのノートとペンでも、PCを使っても同じことはできるんですが、iPadの手軽さには及びません。去年の私のテーマは「デジタルとクラフトを掛け合わせてワクワクを作る」でした。その結果、お洋服作りや型染めなど、趣味と仕事が混ざり合うような楽しい1年を過ごすことができました。🗄 暮らしの中の手仕事たち特に便利なのが、無限キャンバスが使えるノート環境です。私の場合、2023年から同じ無限キャンバスの中に 2023 → 2024 → 2025 → 2026…と、1つのノートにテーマを並べて使っています。(2019 → 2022まではコンセプトという別の無限キャンバスアプリ内にデータがあります)1つのファイルになっているので、自然と振り返りも起こるんです。人間の人生って1年1年のぶつ切りになっているわけでは決してなく、1日1日の連続で自分のイメージとして長い巻き物みたいな感じだと思っています。なので、この無限キャンバスに以前からの流れが全部見える状態にあることは結構理にかなっているはずです。このノートは、テーマを決めるためのノートでもあり、自分のライフプランでもあるというイメージです。🗓 iPadセミナーで一緒に「自分テーマ」を考えるそんな私のテーマづくりのプロセスを、そのままお見せするセミナーを開催します。セミナーの内容は、私が毎年実践しているテーマ設計の考え方はもちろん、無限キャンバスを活用したビジョンマップの作り方まで、具体的なプロセスをそのままお見せします。当日セミナー参加特典として、書き込みできるライフチャートとスキルマップのテンプレートファイル、キャッチコピー作成用のプロンプトをプレゼントします。(有料プランの方はアーカイブ配信時に特典ファイルもダウンロードできます)ライフプランを計画する時や、テーマ設計に役立つテンプレートです。キャッチコピー作成用のプロンプトはChatGPT、Gemini、Claudeなど、お好きなAIで使えます。🎥 iPadでつくる 自分テーマとライフプラン今週末、1月24日(土)にiPadセミナーを開催します。今回のテーマは「iPadでつくる 自分テーマとライフプラン」です。2026年をどう過ごしたいか、自分の内側にある「やりたいこと」や「大切にしたいこと」をiPadを使って可視化し、具体的なアクションに落とし込んでいく方法や、ChatGPTを使ったテーマ作りのコツなどを紹介します。Obsidianがメインのごりゅごさん版セミナーはこちらは👇🎥1年のテーマを作る理由と作り方 - by goryugo - ナレッジスタック当日の参加(リアルタイム視聴のみ)は無料です。アーカイブ視聴には、講座視聴チケットの購入、またはiPad Workers Paidメンバーへのアップグレード(Upgrade to paidより年払いか月払いの登録)が必要です。ご興味ある方は、ぜひご参加ください!📅 iPadでつくる 自分テーマとライフプラン* 開催日:1月24日(土)* 時間:10:00〜11:30(10分前の9:50頃から入室できるようにします)Zoom ミーティングに参加するhttps://us02web.zoom.us/j/83709024729?pwd=NYXLECyFvdFX6JTAMZGObzQ3agOXUf.1* ミーティング ID: 837 0902 4729* パスコード: 0124セミナーは、「見るだけ参加」でも大丈夫ですが、もしお手元にiPadがあるなら、一緒に手を動かしながら参加してみてください。自分の手で書き込んでいくことで、「自分テーマ」がぼんやりと形作られていく感覚を味わえるはずです。もちろん紙のノートでも同じようなことはできるのですが、思考をどんどん外へ「広げて考える」作業は、やっぱりiPadの無限キャンバスが圧倒的に強いなと感じています。無限キャンバスアプリについても軽く紹介予定ですので、どのアプリを使ったらいいの?という人にも安心です。今年からは月1回のiPadセミナー開催を復活させていこうと思っています。皆さんと一緒に、新しい1年の指針を作れるのを楽しみにしています。ということで今日は『iPadでつくる、2026年の自分テーマ』というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「2025年、よく使ったiPadアプリ」です。今年もあっという間に終わりに近づいてきました。毎年、この時期になると「今年買ってよかったもの」を振り返っているのですが、正直に言うと、2025年はiPadアプリも周辺機器もパッとすぐに思いつくものがありませんでした。なので、新しく買ったアプリよりも、「今年も変わらず使い続けたアプリ」についてまとめます。おすすめの記事* 🎥 iPadで始める手書き×Obsidianセミナー* 📘 デジタルプランナーの詳細はこちら* 🆕『図と線で考える技術』Kindle Unlimited対応🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🤔 「今年買ってよかったアプリ」が思い浮かばない理由ここ数年で、iPadやiPhoneのアプリ環境は大きく変わりました。買い切りアプリが減り、サブスクリプション型が当たり前になったことで、「今年これを買った」という感覚が薄れてきているのも原因の一つかなと感じています。私自身、気に入っているアプリやサービスには、応援の意味も込めて買い切りとサブスクが選べるものに関しては、サブスクを選ぶようにしています。だから今年は、「2025年に買ってよかったアプリ」ではなく、「2025年も、たくさん使ったアプリ」を振り返る方が、今の自分にはしっくりきます。📱 2025年も手放せなかったiPadアプリたち13インチのiPad Proと8.3インチのiPad miniでは使用用途がやや違うので、ホーム画面にあるアプリも若干違いますが、ドックに入っているスタメンアプリはほぼ同じです。iPad miniは生活空間にも持ち歩いている端末で、ゲームはこっちにしか入っていません。13インチのiPad Proは主に仕事場で使うマシンなので、ポッドキャスト音声編集用のFerriteや、動画編集用のLumaFusionなどがホーム画面の1画面目に入っています。基本的にアプリ起動はSpotlight検索から起動するため、2画面目以降は本当にアプリがぐちゃぐちゃでどこに何が入っているのか自分でも把握しきれていません。✍️ 書く・考えるの中心にあるものまず、間違いなく一番使っているのがGoodnotesです。これはもう、説明不要かもしれません。Goodnotes 610月から自分たちの作ったオリジナルプランナーを使うようになり、アナログノートよりデジタルノートへ書く量が増えました。スキャンしたレシート画像からiPhoneで撮影した写真まで、めちゃくちゃ簡単に追加できて便利です。📓 つい「書きたくなる」手帳のデザインアプリを開いていない日(全く記入のない日)ももちろんあります。アナログの手帳と違って、空白の何も書いてないページがあってもそこまで気にならないのがデジタルプランナーのメリットだと感じています。また、思いつきで始めたマンスリーでの読書メモ管理は、やってみたら意外とよかったです。デイリーページに読書メモを書き込んであるので、マンスリー上で本の表紙をタップすれば、その本の読書メモが見返せるという仕組みです。毎日、長いとトータルで1時間前後、プランナーやメモ、思考整理に使っています。連続で1時間というより、細切れで何度も起動してメモを書き込むような使い方をしています。仕事場では13インチのiPad Proを使って書き込むことが多いですが、iPad miniでも普通に使っています。🤖 考えを広げるための相談相手として音声入力での活躍という意味では、ChatGPTのiPadアプリも外せません。ChatGPT私が使っているMac miniには内蔵マイクがないので、音声モードを使うときはiPadアプリのChatGPTを使います。ユニバーサルコントロールで、PCモニターの側にあるiPadをそのまま操作しています。🎭 ユニバーサルコントロールの設定方法と注意点iPadにはマイクもスピーカーもそれなりにいいものが入っているので、音声モードでの対話がスムーズに行えます。「ちょっと相談したい」「考えをまとめたい」そんなときは、iPadでChatGPTアプリを使い、音声モードで話しかけます。文字入力が面倒なときでも、「とりあえず喋る」ことで思考がまとまったり、やるべきことが見えてくるのでかなり楽です。Mac側でディスプレイ配置を設定しておくと、直感的に操作ができて便利です。(複数台のiPadを使っている人は特に)🎮 復活した、ゲーム時間2025年後半、使用頻度が跳ね上がったのが、ブロスタです。9月頃から毎日起動しています。ブロスタブロスタは、3対3を中心にしたリアルタイム対戦型のアクションゲーム。短時間で決着がつくバトルを楽しめるのが特徴のカジュアルゲームです。🎮💎iPadで広がる楽しみ方2018年のゲームリリースから、いまだに細々と続けてプレイしているゲームで、ゲーム自体をあまりやらない私にしてはすごく珍しくプレイが続いているアプリの1つです。途中やらなくなった時期もあったりしますが、最近また息子と一緒にプレイするようになりました。2人で連続ログイン記録更新にはげんでいます。キャラクターやスキン(着せ替えみたいな見た目)のデザインがとにかく可愛くて好きです。気づけば全部で98キャラクターにまで増えてました。一番好きなキャラクターはジェシーで、トイ・ストーリー公式のスキンバージョンの見た目がめちゃくちゃ可愛いです。ゲーム自体をしなくても、キャラクターやスキンを持っているだけでコレクション欲が満たされるという部分も大きいのかもしれません。ちなみに息子はたまに課金しているけれど、私は無課金のままです。続けているだけでキャラクターは普通に手に入るので、無課金でも十分戦えるし、キャラクター育成もでき、楽しめます。98キャラクター中、無課金でも長くやっているから81キャラクター持っています。ある時期からキャラクターが増えすぎて、キャラ名を全く覚えられなくなったので、ほとんど見た目と攻撃の特徴だけで息子との会話を成立させています。(息子はキャラ名をちゃんと覚えている)フィジカル操作では完全に息子に負けていますが、戦術面でギリギリやり合えている気がします。ゲーム自体の面白さもありますが、「息子と共通の話題が増える」という価値が、想像以上に大きかったです。ゲーム内のイベントが始まったとか、今日のアイテムは何だったとか教えてくれるようになりました。男子小学生特有の、親から何か尋ねても「忘れた」「普通」しか返事が返ってこなくて、会話が途絶える問題が解消されます。ただ、一緒にチームを組んでプレイするとケンカになりやすいので、夕食後、隣でそれぞれが同じゲームをプレイしてわちゃわちゃやってるって感じです。🎬 iPadだから無理なく続けられるアウトプットiPad Workers Podcastの編集に欠かせないのが Ferriteです。収録後の編集は、慣れてしまえば5分もかからず終わります。Ferrite Recording Studio無音短縮がぽちぽち操作で簡単にできるので、30分のポッドキャスト音声、編集から書き出しまで全部含めても10分くらいです。(だから毎週配信を続けられている)ポッドキャスト編集特化型のアプリなので、テンプレート機能もあってすごく便利です。2020年に初めてiPadでポッドキャストの音声編集を始めてから、5年以上ずっとこのFerriteで編集をしています。🙀 一番のネックはAdobe Auditionだった(🙅♀️🔄 脱Adobeへの道)そして、ポッドキャスト配信時のサムネイル画像の制作では、Procreateを使っています。ここはAIなしで「自分の手で描く」というルールを自分の中で決めています。Procreateポッドキャスト用のサムネイル画像は仕事場で描くことが多いので13インチのiPad Proを使いますが、普段のちょっとした落書きっぽいものはiPad miniでも描きます。動画編集ではLumaFusionを使い続けています。iPhoneで撮影した動画をSNS用に編集する場合は、iPhoneのVLLOで編集しますが、それ以外はiPadのLumaFusionを使います。ここ数年、iPadでの動画編集はずっとこれです。LumaFusionこれに関してはiPad miniでもできなくはないけれど、画面が小さくて操作がしづらいので、13インチのiPad Proで作業をします。🧭 新しさはないけれど実は、今回紹介した2025年にたくさん使ったアプリたち、どれも2020年のiPadホーム画面からあったアプリなんです。でも、それは決して悪いことではないと思っています。自分の生活スタイルが変わっても、使い方を少しずつ変えながら、同じアプリを使い続けられているということでもあります。また、アプリ開発面から見ても長い期間安定してアップデートを重ねてくれているということも言えます。正直なところ、以前ほど新しいアプリに飛びつくことが減った感覚はもちろんあるんですが、それ以上に「自分に合う距離感」がはっきりしてきたというのが大きいと思います。今まで割と、「こんな便利な新アプリが出た!」という発見にワクワクしながら、新しいアプリで何ができるかな?を考えることが多かったですが、2025年は「今あるアプリでどうやったらできるか」に重きを置いて考えることが増えました。来年は「新しいアプリやシステムを自分で作る」方向に進んでいきそうな流れも感じているので、iPad Workersでその辺も共有していけたらいいなと思っています。ということで今日は「2025年、よく使ったiPadアプリ」というお話でした。みなさんの2025年はどうでしたか? 「このアプリはよく使ったな!」というアプリがあれば、ぜひ教えてください。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋こんにちは、はるなです。今日は『Antigravityを使ったら、個人サイトの改修がめっちゃ簡単に改修できた話』についてです。個人のポートフォリオサイト「gotoharuna.com」をリニューアルしました。電子書籍『図と線で考える技術(書いて考える技術)』の販売用ページとして電子書籍についてを全面アピールしていたページでしたが、Kindle版への移行に伴い、私の活動全体が見渡せるようなポートフォリオサイトへ全面リニューアルしました。今回のリニューアルで試してみたのが、AIエディタの「Antigravity」 です。個人サイトの更新、ちょっと面倒で後回しにしていましたが、AIを使うことで作業時間2時間で終わりました。おすすめの記事* 🎥 iPadで始める手書き×Obsidianセミナー* 📘 デジタルプランナーの詳細はこちら* 🆕『図と線で考える技術』Kindle Unlimited対応🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkersのハッシュタグを付けて投稿してください。🚀 Antigravityとは?Antigravityは、一言で言うとGoogle版のVS Codeです。Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用できる、AIと一緒にコードを編集できるエディタです。https://antigravity.google/見た目も操作感もほぼVS Codeそのままですが、アプリの設計思想が「最初からAIと一緒に作業する前提」で設計されているエディタだという点が大きな違いです。AI中心のエディタという点では、Cursorがよく似た思想で作られています。VS CodeにもCopilotは公式統合されていますが、設計思想としては「エディタが主、AIは補助」のままです。AIは入力補完やチャットとして呼び出す存在で、作業の主導権は常に人間側にあります。一方CursorやAntigravityは、最初から「AIと対話しながら編集・修正する」前提でUXが組まれており、指示の出し方や作業の流れも違います。自然言語でAIに相談しながら作業ができるエディタって感じでしょうか。将来的に課金しないと使い物にならない可能性(高性能なAIモデル使用回数制限などが今はまだゆるい)はありますが、私の今回やった作業に関しては、無料プラン内で十分にカバーできました。現在、無料プレビュー期間中ですが回数制限(Weekly Quota)があります。Highモデルを多用すると上限に達しやすくなるため、作業は全てLowモデルで行いました。🤖 Web制作は「書く」から「指示する」へ特に今回よかったのが、HTMLファイルを開いたときに、プレビュー画面から修正指定箇所を指示できた点です。要素を選択ボタンを押して、この箇所を変えたいというのを簡単にAI側に伝えることができます。今回使ったテンプレートは、トミナガハルキさんが無料配布してくれているテンプレートです。コードや構造を意識しなくても、「この見出しをもう少し詰めたい」「このボタン、他の要素とテイストを合わせて」と自然言語で伝えるだけで修正プランを考えて実行してくれます。今回のgotoharuna.comの改修では、ほぼすべてを自然言語で指示しました。文章の修正、プロフィール文の書き直し、リンク先の整理、ボタンのデザイン調整まで、全部です。途中、うまく表示されなくなるトラブルもありましたが、「表示されなくなった」と伝えるだけで、AIが原因を洗い出して修正してくれました。エラー対応に調べ物を挟まなくていい、というのは想像以上にストレスが減ります。HTMLやCSSを書き換えて、表示を確認して、レイアウトが崩れていないかを見て、また戻って直して、という作業を全部AI任せにできるんです。ページの更新自体は「Gitにコミットしたら自動で反映される」仕組みを前回すでに作っていました。📝 電子書籍を届ける「販売設計」の舞台裏今回は、使うツールがAntigravityに変わっただけでした。Antigravity内で文章を作成してもらったり、デザインを変更したりしました。Antigravityは開いているフォルダ内の他のファイルにもアクセスができるため、普段のニュースレター原稿やプロフィール用のノートを参照して文章を作成してくれます。* プロフィール文を、このサイト用に書き直して* 作品一覧の並び順を、後から入れ替えやすくして* クリックしたら拡大するものと、外部リンクに飛ばすものを分けたい* トップへ戻るボタンを追加して文章作成も、エラー修正も、設計の相談も、全部同じ場所からできるので、ツールの行き来がなくてとても簡単でした。🌱 AIと一緒に育てていくという感覚今回の作業で一番印象に残ったのは、作業時間の短さもそうですが、作業へ取り組む際の気持ちの軽さでした。Cloudflare PagesとGitHubを使って、ファイルをコミットすれば更新される仕組みと、Antigravityで「考えたことをそのまま形にできる環境」があったことで、心理的なハードルはかなり下がりました。実際に手を動かしていたのは、2時間ほどだったと思います。最大のメリットは、考えることだけに集中できたことです。「調べること」や「書き換えること」は全部手放せました。Antigravity自体はMacやWindows向けのアプリなので、iPadでは使えません。ただ、ファイル自体はGit管理しているので、iPadから修正可能です。普段使っているテキストエディタ(ObsidianやWorking Copyなど)からコンテンツを編集し、Gitに変更をコミット(送信)するだけで、自動的にWebサイトが更新されます。Working Copyでファイルを編集してコミットする(iPadを使って本を作る方法)この仕組みにより、iPadやiPhoneしか手元にない場合でも、テキストの修正や更新が簡単に行えるようになりました。Cloudflare PagesとGitHubで更新の仕組みを作り、AntigravityでAIと相談しながら編集できるようになったことで、「サイトの更新が面倒くさい」という問題が解消されたのです。自然言語で修正できることは、単なる時短だけでなく、創作の姿勢そのものを変えてくれます。これからは、AIと一緒にサイトを育てていく、そんな感覚で続けていけそうです。ということで今日は『Antigravityを使ったら、gotoharuna.comをめっちゃ簡単に改修できた話』というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは、12月1日からKindleストアで販売を開始した『図と線で考える技術』についてです。出版の裏側と、制作を支えてくれたAIツールについてお話しします。Kindle版はこちら:図と線で考える技術おすすめの記事* 🎥 iPadで始める手書き×Obsidianセミナー* 📘 デジタルプランナーの詳細はこちら* 🆕『図と線で考える技術』Kindle Unlimited対応🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは [#iPadWorkers](https://twitter.com/search?q=%23ipadworkers&src=typed_query&f=live) のハッシュタグを付けて投稿してください。🔄 記事連載から個人販売、そしてKindleへ今回リリースした『図と線で考える技術』ですが、もともとは、「ナレッジスタック」に寄稿していた連載記事がベースになっています。「書いて考える」をテーマにした連載を再編集し、大幅な加筆修正を行ったものを、これまでは自分のWebサイトでPDF・ePub形式として直接販売していました。* 🗄 1枚のメモから動き出したプロジェクト* 🧰 GEMINI CLIで大きく変わった電子書籍制作* 📝 電子書籍を届ける「販売設計」の舞台裏8月から個人サイトで直接販売、そして12月からはKindle(KDP)での販売に切り替えました。Kindle Unlimitedでも読めます。📘 図と線で考える技術: デジタル時代に身につけたい「書いて考える技術」🤖 苦手な作業は「AI」と相談しながら年に1回はKindleで本を出す作業を行っているのですが、出版には毎回、細かくて面倒な作業が発生します。毎回、面倒だなと思いつつ作業しているのですが、去年くらいから劇的に負担感は減りました。なぜなら、AIを使ってできることが増えたからです。1. 面倒な事務作業は代行してもらうKDPへの登録作業には、「本の説明文」や「キーワード設定」「カテゴリー選択」など、地味に面倒な入力項目がたくさんあります。今回は、これまでの連載原稿や販売ページの情報をAI(今回はGemini CLIとChatGPT)に読み込ませ、「Kindle用の説明文を書いて」「最適なカテゴリーを提案して」と依頼しました。ゼロから考えるのではなく、情報を元に『たたき台』を作ってもらうだけで、作業時間は大幅に短縮されます。他にも、ちょっとした調べごととかもすぐに聞けて便利。2. 技術的なエラーはCopilotと解決個人サイト販売の時は、Cloudflare Pagesというサービスを使ってページを作成しています。Webサイトの更新作業中、Git(バージョン管理システム)で競合エラーが発生し、更新ができなくなってしまいました。こういう時が一番困るんです。Gitの知識がないので、エラーメッセージを見ただけでは解決方法がわからないんです。ですが、今回はVS Code上のCopilotにエラーメッセージをそのまま貼り付け、「これどういうこと?どうすれば直る?」と相談しました。すると、「まずはこのコマンドで退避させて……」と手順を教えてくれ、無事に解決できました。CSSの修正も「ここを直して」と頼むだけで修正してくれます。ちゃんとしたコードが書けなくても、ここをこうしたいということがちゃんと伝えられたら、それで解決します。エラーじゃなくても、画面のスクリーンショットを撮影したものを渡せば、何をやっているのかとかを一瞬で理解してくれて、めっちゃ頼もしいです。「こ、ここから何をどう操作すればいいですか?」って聞いたもんね。📘 『図と線で考える技術』こうして無事にKindle版もリリースできた『図と線で考える技術』は、手を動かしながら思考を整理する方法をまとめた一冊です。文字だけで考えるよりも、丸を描いたり、線を引いてつなげたりすることで、考えていることがまとまりやすくなります。今回の出版プロセスも、AIツールをたくさん使いましたが、軸になる部分はこの手書きの紙きれ1枚でした。Kindle Unlimitedユーザーの方は無料で読めますので、ぜひチェックしてみてください。📘 図と線で考える技術ということで今日は「ナレッジスタック連載から始まった本のKindle化と、それを支えたAI活用」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「iPad版ジャーナルアプリと手書き日記のこれから」です。iPadOS 26でジャーナルアプリがiPadに対応しました。Apple Pencilでの手書き入力にも対応したということで、期待して使ってみたのですが、正直なところ「まだ早かった」というのが率直な感想です。🪟 iPadOS 26のファーストインプレッション(iPadOS 26でSplit View風に並べる方法)おすすめの記事* 💎 問いの精度を上げる3つのプロンプトフレームワーク* 📘 デジタルプランナーの早割価格は11月30日まで🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。✏️ iPadにもジャーナルが来たけれど2023年9月にリリースされた、iOS 17で追加されたAppleのジャーナルアプリ。2年遅れでiPadにも追加されました。「iPhoneでは前からあったけど、iPad版って何が違うの?」と聞かれると、一番わかりやすい違いはやっぱりApple Pencilが使えること。日付ベースで手書きメモが管理できるかもと期待していました。プラスボタンからエントリーを新規作成、鉛筆マークを選ぶと、標準のツールパレットが現れます。鉛筆ツール、消しゴム、書き心地自体はメモアプリと同等で悪くありません。ところが実際に使い始めると、まだまだバグのような動きが多く、実用レベルになっていません。最も困るのが、描いたメモが消えてしまう問題。どうも同期タイミングが遅いのか編集画面で書いた内容が、エントリー一覧画面に戻ると消えてしまいます。iPadOS 26のシステムがまだ安定していないのか、ジャーナルアプリ自体の完成度が低いのか、その両方なのか。いや、それにしても保存されずに消えてしまうのはまずいです。残念ながら、現時点のiPad版ジャーナルの手書き機能は、まだ実用レベルには達していません。ポッドキャストを聞いてくだっさっているリスナーさんから、iPad版ジャーナルの手書きがうまく動かないんですが、使い方のコツはありますか?という質問をいただいたのですが、正直なところ、これは使い方の問題ではなく、アプリ側の完成度の問題かな、というのが現時点での結論です。📓 ジャーナルアプリの強みと弱み一方で、ジャーナルアプリにももちろん優れた点はあります。特に地図上から日記を探せる機能は操作も快適で、視覚的にもとても見やすくなっています。同じような機能がDay Oneにもありますが、圧倒的にジャーナルアプリの方が探しやすくて見やすいです。また、写真の提案機能も優秀です。撮った写真を自動で選んでくれたり、位置情報と組み合わせて記録を作成してくれます。自動で写真や動画を選び、グリッド状に並べてくれます。また、1つの日記エントリに複数の位置情報を追加できるので、旅行の時などは便利そうです。(Day Oneは1エントリーにつき1つの位置情報しか入りません)私が全く音楽を聞かないため、画面に出てこないんですが、Apple Musicで音楽を聴いていると、聴いた音楽の記録なんかも残せます。ただし、自分で曲を選べなくて、システムが提案したものしか選択できないという制約がある点はやや難あり。この提案機能自体はAppleが集めた情報を、サードパーティーアプリにも提供しているので、Day Oneでも同じ結果が表示され新規エントリーの作成が可能です。Day Oneとの違いは、1エントリーに複数の位置情報が埋め込めること、マインドフルネスとの連携機能があることでしょうか。🕰️手書き機能に関しては今後に期待私がジャーナルアプリの一番の強みだと思っているのは、iPhone / iPad / Apple Watch など、Appleデバイス全体のログをうまく拾ってきてくれるところです。* 写真アプリの情報* カレンダーの予定* アクティビティやマインドフルネス情報* ワークアウトの記録* Apple Music で聴いた音楽の履歴こういうものを総合的に読み取って、「この日の出来事を日記にしてみませんか?」と提案してくれるのは、非常によくできています。ただし、iPad版ジャーナルアプリの手書き機能は、少なくとも現時点(iPadOS 26.1)では実用に耐えません。メモアプリで書いて、必要なら後でジャーナルに移す方が賢明です。この方法なら、消えることはありませんでした。また万が一消えたとしても、メモアプリの方に残っているので、リカバリーがききます。私自身、Appleのペンシルキットの書き心地が大好きなので、ジャーナルアプリで快適に手書きのメモを残せる日を心待ちにしています。日付ベースで並び、カレンダー上から過去の記録を振り返れるという特性は、手書きメモとも相性が良いはずです。ただ、iPhoneでジャーナルアプリがリリースされてから2年以上経っても、この完成度ということは、Apple内での優先度がそれほど高くないのかもしれません。フリーボードやメモアプリの歴史を見ても、本当に使いやすくなるまでには時間がかかりそうです。手書き以外の機能、特に位置情報や写真との連携を重視するなら、今でも使う価値はあります。無料で広告もなく、メンタルヘルスをサポートする質問機能なども充実しています。手書き機能については、今後のアップデートに期待しながら、長い目で見守っていきたいと思います。ということで今日は「iPad版ジャーナルアプリは今後に期待しているよ」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「デジタルプランナー正式販売を開始した」です。以前、作っていると話していたデジタルプランナーが、ついに完成し、11月8日から正式に販売を開始しました。📓 ゼロから作るデジタル手帳おすすめの記事* 💎 問いの精度を上げる3つのプロンプトフレームワーク* 📘 デジタルプランナー購入はこちら🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🖊️ iPadで使うデジタルの手帳「デジタルプランナー」と聞いても、ピンとこない方もいるかもしれません。すごく簡単に言えば「iPadで使う手帳」のことです。iPadで使う手帳には、大きく分けると2種類あります。アプリになっているタイプのものと、PDFなどのファイルをノートアプリに読み込んで使用するタイプの2種類です。今回作ったデジタルプランナーは、後者の方で、PDFデータを販売しています。データ形式はPDFなので、iPadはもちろん、iPhoneやPC、Androidタブレットなど、PDFファイルを読み込める端末であれば、基本的にどれでも利用できます。とはいえ、手書き入力やトリミング、画像貼り込みのしやすさを考えると、Apple Pencilが使えるiPadがいちばん快適です。普段お使いのノートアプリ(GoodnotesやNotabilityなど)に読み込んで、すぐに使い始めることができます。単発の書き込みならAppleの純正アプリでもできますが、毎日開いて書き込むなら、やはりノートアプリに読み込んで使う方が快適です。🗓️ 誰にでもフィットするプランナーこのデジタルプランナーは、私1人ではなく、3人で「どんな要素があると便利か」「どういうデザインがいいか」をじっくり話し合いながら作りました。その結果、多くの方にとって使いやすい、シンプルだけど柔軟性の高いプランナーになったと思っています。私自身、9月末から実際に使っていますが、とても使いやすいと感じています。4つのページタイプ構成プランナーの主なページは以下の通りです。* 🗓️ マンスリー(月間)* 📅 ウィークリー(週間)* ✍️ デイリー(1日1ページ)* ✅ ToDoリストこれらのページはリンクで繋がっており、月間カレンダーの日付をタップすればその日のデイリーページへ、週間ページから月間ページへ、といったようにスムーズに移動できます。紙の手帳のように「あのページはどこだっけ?」と探す手間がありません。習慣化を助ける「ToDoフォーマット」カレンダーページの他に、もう一つ「ToDo」フォーマットを用意しました。これは、筋トレや読書といった日々の習慣を記録する「ハビットトラッカー」や、プロジェクトの進捗を管理する「ガントチャート」などに使える、マス目状のフォーマットです。1ページで最大25個の項目を、1ヶ月にわたって記録できます。ガントチャートのように使用することもできます。他にも、気分を表すアイコンを入れたり、自由な発想で活用してください。2026年末までたっぷり使えるカレンダーは2025年10月1日から、2026年12月31日まで収録しています。今日からお使いいただけます。(11月30日まで使えるお試し版も引き続き無料配布中です)✨ iPadで“手帳”を再発明する「デジタル手帳って、紙と何が違うの?」の答えはシンプルにページ数に制限がないことです。たとえば、マンスリーを複製して「予定用」「家計簿用」「食事ログ用」と月間フォーマットを3枚に増やして運用することも簡単です。ノートを分けなくても、1冊のノート内に複数の目的を持たせられます。🎥デジタルプランナー活用セミナーデイリーページなども、旅行に行ったり読書をした日のみページを増やせます。紙の手帳だと、後からページを間に差し込むことや、ページを増やすことが簡単ではありません。Goodnotesのブックマーク機能や、アウトライン、リンクを自分で追加したりすれば、どこに書いたかな?と探す苦労も減らせます。デジタルノートであれば、スクリーンショットや写真の追加も簡単で、書いた文字を検索することもできます。また、デジタルプランナーのメリットは、完璧な記録でなくても気になりにくい点にもあり、これが「続けやすさ」にもつながります。空白ページがあったとしてもそこまで気にならないし、書ける時だけ書くというような使い方にもフィットします。書くことが苦手な人でも「撮って貼る」だけなら、意外とハードルは低いと思います。iPadをいまいち使いこなせていないんだよなという人にこそ、一度試してほしいデジタルプランナーです。ということで今日は「ついにデジタルプランナー販売が開始したよ」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「Procreate 5.4 を試してみた」です。おすすめの記事* 📖『書いて考える技術』構想から販売までの振り返り記録* 新連載🧠生成AIと考える技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは [#iPadWorkers](https://twitter.com/search?q=%23ipadworkers&src=typed_query&f=live) のハッシュタグを付けて投稿してください。✨ iPadでのお絵描き環境iPadで絵を描くとき、まず最初に悩むのが「どのアプリを使うか」という問題です。代表的なお絵描きアプリとして Procreate、Adobe Fresco、CLIP STUDIOなどがあります。Procreate は一度買い切りでシンプル、UI も直感的で「描きたいと思ったときすぐに描ける」という強みがあります。トップ有料iPadアプリ1位のアプリです。Procreate以外の2つのアプリは、どちらも無料アプリです。Adobe Fresco はライブブラシで水彩や油絵の質感をリアルに再現できるのが魅力。CLIP STUDIO は漫画・イラストに特化し、PCとの連携が強いのが特徴です。私は普段、ポッドキャストのサムネやちょっとしたイラストを描くときに Procreate を使っています。Adobe Frescoもたまに使うことがありますが、使うのはほとんどProcreateです。そんなProcreateが最近のアップデートで使いやすくなったので、アップデート内容などを紹介します。🖌️ Procreate 5.4 のアップデート内容Procreate 5.4アップデートのメインは、ブラシライブラリの刷新です。これまでブラシをたくさん入れていると管理が煩雑で、探しづらいという声も多く上がっていました。そのため今回のアップデートでは、ブラシライブラリを複数作れるようになり、ブラシ名でブラシを検索する機能が追加されました。ブラシの数に関しても、180個の新しいブラシが追加されています。鉛筆系のブラシも数が増えて嬉しいです。また、ブラシライブラリはiCloud同期対応です。ブラシをiCloudに保存することでProcreate Dreamsとの同期が可能になりました。私のように、13インチのiPad ProとiPad miniの両方でProcreateを使う人にとっても、iCloudにブラシを保存すれば端末間でブラシの同期ができることになります。今までだと、同じブラシを使いたい場合、それぞれの端末にブラシをインストールする必要がありました。複数端末使っているユーザーにとってはかなり嬉しいアップデートです。ブラシライブラリを切り替えるには、ライブラリ名の横にある下向き「∨」マークから「ライブラリに戻る」をタップします。または、2本の指でつまむ動作(ピンチクローズ)をしてもライブラリ一覧に切り替わります。たとえば「アナログ風スケッチ用」と「Podcast 用サムネイル用」でライブラリを分ける、といった運用も可能です。ただし描いた作品そのものの同期にはまだ非対応です。Procreate5.4の主な新機能* 新しいデザインのブラシライブラリ* ブラシの検索機能* iCloudへのブラシ保存(Procreate Dreamsとの同期等)* 新しいブラシ設定* ブラシアップデートの更新コントロール機能🎨 デジタルで描くことの良さアナログの良さももちろんありますが、デジタルのメリットは日常に組み込みやすいところにあります。* 描いた過程をそのまま タイムラプス動画にできる* PNG / JPEG / PSD 形式で書き出してすぐ共有できる* 準備も片付けも不要、ちょっとした時間に描ける* 失敗してもすぐに アンドゥできるこうした特徴は「継続的に練習できる」という大きな強みです。上達に必要なのは結局「描き続けること」なので、そのハードルを下げてくれるのはデジタルならではの価値だと感じています。Procreate 5.4 のアップデートは「ブラシライブラリの刷新」による実用性の強化が中心でした。大きなUIの変更はなく、これまで通りシンプルに使える安心感はそのままです。新しいブラシを試すだけでも、結構楽しめるのでおすすめです。ということで今日は「Procreate 5.4 を試してみた」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「iPadOS 26で追加された新機能について」です。おすすめの記事* 📖『書いて考える技術』構想から販売までの振り返り記録* 新連載🧠生成AIと考える技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkersのハッシュタグを付けて投稿してください。📱✨iPadOS 26で変わったこと:主な新機能まとめ2025年9月16日、Appleは「iPadOS 26」を正式にリリースしました。今回のアップデートは、iOS 7 以来と言われるほどの大きな見た目の刷新があり、単なる機能追加にとどまらない「使い勝手の思想」が変わった節目となります。iPadOS 26の主な更新点を簡潔にまとめます。* 全体デザインを「Liquid Glass」で刷新* 新しいウィンドウシステムの導入* Folders in Dock /ファイル管理強化* “このアプリで開く”でファイルを開くアプリを指定* Dockにフォルダを追加可能* バックグラウンド処理 & 音声入力/キャプチャ強化* オーディオ/ビデオ機能の拡張:録画・録音の強化* バックグラウンド録画対応* 新アプリ追加* 「プレビュー」PDFの表示や編集が可能なアプリ* 「ジャーナル」iPhoneにあった日記記録用アプリ* 「ゲーム」ゲームに関する情報が見れるアプリ* 「電話」iPadからでも通話可能に* Apple Intelligence* ライブ翻訳* ショートカット内で作文ツールなどが使える* Image PlaygroundでChatGPTスタイルの追加* メッセージ・写真・アクセシビリティなど各アプリでの機能強化新しいウィンドウシステムの導入により、マルチタスキングメニューが廃止されてしまい、やや使いにくくなった印象がありますが、慣れの問題かもしれません。🪟 iPadOS 26でSplit View風に並べる方法今の所この方法でSplit View風に2つのアプリを並べるのが一番早いかなと思ってます。🎙️📞 FaceTimeオーディオ・電話での通話録音と文字起こし今回のiPadOS 26は、メインのデザインシステムが大きく変更されたメジャーアップデートです。なんとなくですが、メジャーアップデートの中でも、奇数バージョンはどちらかといえば細々としたマイナーアップデート中心、偶数バージョンが割と大きく使い勝手の変わるメジャーアップデートになっている気がします。今年はiPadOS 26なので偶数バージョン。たまたまかもしれませんが。メインのデザインシステム変更および、新しいウィンドウシステム、新しいアプリの導入により、そのほかの既存アプリのアップデートについてはそこまで大きなものはなかったように思いますが意外と便利な新機能も追加されています。たとえば、Appleのメモアプリ。FaceTimeオーディオや電話での通話録音機能が追加され、会話内容を後から簡単に確認できるようになっています。通話中のメニューから「通話録音」をタップすると、「この会話は録音されます」というSiriの音声が入り、録音が開始されます。録音が開始されるとこのような画面に切り替わります。通話を終了すると、「保存された通話を表示します。」というメッセージが表示されるので、タップするとメモが開きます。詳細を開くと、録音された音声を聞いたり、文字起こしされたものを確認できます。ただし、文字起こしに関しては喋った内容全てというわけではなく、重要な部分のみのような印象でした。要約をタップすると、会話内容を要約してくれます。2分ほど喋った内容なんですが、めちゃくちゃ簡潔にまとめられました。もう少し要約のレベル(要約の長さ)調節などができたらいいのにな。右上の「…」メニューからメモに文字起こしを追加できます。メモに文字起こしを追加すれば、音声を聞き返しながらテキストを打ち替えることもできるので、使用用途によっては便利そうです。🖐️新機能はまず触ってみるのが一番iPadOS 26 は、10年ぶりのデザイン刷新「Liquid Glass」と、新しいウィンドウシステムを中心に、大きな変化があったバージョンでした。見た目が一気に変わったことで、最初は戸惑いもありますが、徐々に慣れていくと思います。マルチタスク周りの操作は「自由度が増した分、やや複雑になった」という印象が強いかもしれません。これまでのSplit Viewのようにワンアクションでアプリを並べる操作はなくなり、慣れないうちは試行錯誤が必要です。通話録音は、FaceTimeオーディオや電話の内容を保存・要約・文字起こしできるようになり、仕事でもプライベートでも活用できそうです。仕事で電話することはありませんが、年に数回サポートやヘルプデスクみたいなところに電話をかける機会があるので、そういう時に使えると便利そうだなと感じました。こういった新機能は、一度自分の手で試しておくと、いざという時に思い出して使うことができるようになるので、一度メニューを開いて確認等してみることをおすすめします!ということで今日は「通話の文字起こし機能を試してみたよ」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「iPadとモバイルプリンターで、アナログ手帳をもっと便利に楽しむ方法」です。おすすめの記事* 📖 ノートを開くと、やる気が動き出す* 新連載🧠生成AIと考える技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。📚 ずっと愛用しているお気に入りのノート私が長年愛用しているノートの1つに、コクヨの測量野帳というノートがあります。2013年に梅田で開催されていたコクヨハクというイベントでおすすめ商品として教えてもらって以来、ずっと使い続けているノートです。オリジナルの測量野帳は非常にシンプルなデザインです。元々がその名の通り、測量をする計量士のために作られたノートで、1959年に発売され現在まで変わらず販売され続けているノートです。当時の販売価格は25円(現在の価格にすると約140円ほど)、今でも1冊220円ほどで買えます。測量野帳の基本仕様* サイズ:縦 165mm × 横 95mm* 厚さ:約 6mm(40枚・80ページ)* 用紙:上質紙(非耐水タイプでも十分水濡れに強い)* 用紙罫線タイプ:3種* LEVEL(Excelの表のような、6mmヨコ罫に20mm間隔の赤いタテ罫)* TRANSIT(角度測定で使い勝手のいい罫線、右半分が7mmヨコ罫に2.75mm間隔のタテ罫)* SKETCH(3mm方眼)* 製本:糸かがり製本(水平に開きやすい)* 表紙:厚紙クロス貼り(堅牢、野外使用向き)* 重量:約 75g野外で使いやすいように表紙が固く、立ったままでも記入ができます。また、作業着などのポケットにも収まるスリムな形状です。オフィシャルでもオリジナルデザインカスタムが頼めるので、さまざまなコラボモデルが存在します。博物館や美術館にはオリジナルデザインの測量野帳がよく置いてあるので、旅行先で見つけたら購入しています。私は、測量野帳を息子の授業参観や旅行の時に持ち歩いて使っています。他にも、購入した文房具の記録なども1冊の測量野帳の中に記録します。用途ごとにノートを分けた方が見返しやすいのはわかっているのですが、授業参観や旅行は年に数回しか行かないので、なかなかノートが使いきれません。なので、現在は複数カテゴリーを時系列でごっちゃにして使っています。1冊のノートにたくさん記録が溜まっている方が、見返す楽しみも増えるからです。ただ、そのせいで「あの旅行の記録、どこだっけ?」と探すのがやや面倒な時があります。そこでインデックスシールをつけることにしたんです。🛠️ モバイルプリンターで作るインデックス「探しにくさ」を解消するために導入したのが、インデックスシールです。Phomemo M120というモバイルプリンターとiPadアプリを使って、オリジナルのインデックスシールを作りました。🎙779 買ってよかったもの2024 - ごりゅごcast - LISTEN専用アプリで文字を入力し、レイアウトを調整したら、あとはBluetoothで接続して印刷するだけ。あっという間に、きれいなインデックスシールが完成します。4cm × 1.5cmほどの小さなシールに日付とイベント名を入れて印刷したものを、ノートの端に貼っていくことで、どのページに何が書いてあるかがすぐ見つけられるようになりました。背表紙にも同じようにインデックスシールで日付を入れました。今までは油性ペンで日付を書いていたけれど、印刷したラベルにすると統一感があっていいです。我が家にはアプリと連携するテプラもありますが、接続方法がWi-Fi接続のみ対応の古い機種のため、接続に時間がかかります。Phomemoのモバイルプリンターなら電源をオンにすればすぐに繋がるので、ちょっとしたラベル印刷ならこちらの方が手軽です。また、3000円程で購入できるモバイルプリンターなので、購入しやすいという点もメリットです。✨「自分だけの1冊」に育てる楽しみがある測量野帳のカスタマイズは、インデックスシールだけではありません。長年使っていると、表紙も自分仕様にしたくなります。最初の頃は、マスキングテープで装飾する程度でしたが、最近はドトールの紙袋を解体して、文庫本カバーのように表紙に貼り付けたものや、ポケモンの幅広マスキングテープを貼ったりしてカスタマイズしています。これもまた、その時の「好き」が詰まったデザインになるのでいい思い出になります。絵が描けなくても旅先でスタンプを押したり、箸袋やチケットや切符、ショップカードを貼っておくだけでも十分思い出になります。こういった思い出や、記録に関しては、デジタルよりもアナログな物質感のあるものの方が楽しめる気がします。コレクションに近い感覚のものは特に相性がいいと思います。ということで今日は「iPadとモバイルプリンターで、アナログ手帳をもっと便利に楽しむ方法」というお話でした。Phomemo M120 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「iPhoneやiPadにおすすめのワイヤレスマイク」についてです。今回は新しい試みとして、それぞれがワイヤレスマイクをつけて収録しています。おすすめの記事* 📖 ノートを開くと、やる気が動き出す* 新連載🧠生成AIと考える技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。 リクエスト・感想などは#iPadWorkersのハッシュタグを付けて投稿してください。🎙️ 普段のポッドキャスト収録スタイルポッドキャストを収録する時は、Blue Yetiというマイクを双方向モードにして、2人で向き合って録音しています。録音に使用するアプリはiPad miniのボイスメモです。写真はリビングですが、普段の収録場所はキッチンのダイニングテーブルです。すぐそばには冷蔵庫があり、エアコンも稼働しています。専用のスタジオなどはなく、環境音がかなり入っている状態の音源を、Brusfriというアプリを使ってノイズ除去しています。ポッドキャスト編集も全てiPadだけでやっているので、興味がある人はこちらの記事を見てね→🙅♀️🔄 脱Adobeへの道ただ、最近自分のポッドキャストを聞いていて、もうちょっと聞きやすくなったらいいのになと感じることがありました。直前に聞いていたポッドキャスト番組(『あれ観た?』公式サイト | 昔なじみの2人による映画談義Podcast)がめちゃくちゃ聞きやすかったので、自分のポッドキャストの音質が気になったんです。そこで今回、実験的にワイヤレスマイクをそれぞれが取り付けて収録してみることにしました。🎙️ iPadに直挿しできるHollylandのワイヤレスマイク使ったマイクは、昨年のブラックフライデーに購入したHollylandの「LARK M2」というワイヤレスマイクです。USB-C端子の受信機(レシーバー)が付属しており、USB-CタイプになっているiPhoneやiPadに直接接続して使えます。この製品の面白いところは、マイク本体(トランスミッター)2つと受信機を、AirPodsのような専用ケースに収納できる点です。このケースが充電器にもなっており、収納している間に自動で充電してくれます。次に使うときには満充電の状態でさっと取り出せるので、とても便利です。私は昨年1.5万円くらいで購入しました。現在Amazonで1.3万円前後で販売されています。手頃な価格ながら、レビューでも高評価の人が多いです。🛒Hollylandの「LARK M2」🎨 軽量&機能性を両立したマイクこのマイクの一番の魅力は、その軽さと小ささです。LARK M2のマイク本体(送信機)の大きさは2.5cm、重さは9g。一般的なピンマイクは細長い形状をしていますが、LARK M2は丸い形をしています。豊富なアタッチメントマイクが磁石になっていて、クリップやネックレスタイプのアタッチメントとくっ付ければ簡単にマイクを取り付けることができます。Tシャツの生地を挟んでマグネットで固定することもでき、服装を選ばずスマートに装着できます。さらに、個人的に気に入っているのが、付属のステッカーです。マイクの形にぴったり合うデザインのステッカーがついていて、自分好みにカスタマイズできます。私はピンクとイエローの顔のついたステッカーを貼っています。ノイズキャンセリング機能も優秀機能面では、マイク本体にノイズキャンセリング機能が搭載されています。ボタン一つでオンにでき、エアコンの音や周囲の雑音を効果的に低減してくれます。これにより、クリアな音声を手軽に収録できます。青いライトが通常モード、緑のライトがノイズキャンセルモードです。付属品に風防もついているので、屋外で使う時にも便利です。最大40時間の長時間バッテリーマイク単体で10時間、付属の充電ケースを併用すれば最大で40時間もの連続使用が可能です。長時間の撮影や数日間の旅行でも、バッテリー切れの心配から解放されます。充電不精な私にとって、ケースにマイクを収納するだけで勝手に充電されている仕組みが最高です。🎬 Vlogからオンライン配信まで広がる活用シーン私が購入したものは「USB-Cモデル」です。USB-Cの挿せるiPhone、iPad、Android、PCなどで使用できます。他にも、Lightningモデルと、3.5mmモデル(カメラ用)、3種類の受信機がすべて含まれているコンボバージョンがあります。このワイヤレスマイクは、さまざまな場面で活躍します。* iPhoneやiPadでの動画撮影:Vlogや商品レビュー動画など、手元を映しながら話すときに便利です。マイクを口元に付けておけば、iPhoneとの距離が変わっても安定した音量で録音できます。* インタビューや対談:撮影者と被写体がそれぞれマイクを使うことで、2人の声をクリアに収録できます。公式スペックでは最大300mの伝送距離を謳っており、屋外でのロケ撮影にも対応可能です。* オンライン配信:ヨガのレッスンなど、動きながら話すような配信でも、このマイクがあれば身軽に高音質な音声を届けられます。受信機はiPhoneのUSB-Cポートに直接挿すだけで使え、充電用のパススルーポートも備わっているため、iPhoneを充電しながらの長時間録音も可能です。少し前まで、この種のワイヤレスマイクは3〜5万円ほどするのが当たり前でした。それが1万円台で、これだけの機能と使いやすさを手に入れられるようになったのには驚きです。専門的なマイクテクニックがなくても、誰でも簡単にいい音で録れる。これがLARK M2の最大の強みかもしれません。iPhoneやiPadで動画を撮る機会が多い人、もっと手軽に音質を向上させたいと考えている人にとって、このマイクはおすすめです。ということで今日は「iPhoneやiPadで手軽にいい音を録るなら、Hollylandのワイヤレスマイクがおすすめ」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「今年は2026年用の自作デジタルプランナーを販売する」です。おすすめの記事* 📖 ノートを開くと、やる気が動き出す* 新連載🧠生成AIと考える技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。✨ デジタルプランナーとは?みなさんは「デジタルプランナー」という言葉を聞いたことがありますか?「デジプラ」と呼ばれることもあるそれは、一般的にリンク付きPDF形式の手帳を指します。紙の手帳をそのままiPadで使えるようにしたもので、マンスリー、ウィークリー、デイリーといったお馴染みのフォーマットがページとして存在し、日付やセクションをタップすると各ページへジャンプできる仕組みになっています。紙の手帳ならインデックスやしおりを使って目的のページを開きますが、デジタルの場合、それを「リンク」で実現します。私自身、既製のデジタルプランナーを試したこともありますが、 「ここがもう少しこうだったらいいのに」というちょっとした不満がどうしてもありました。それなら、自分に合うフォーマットを作ってみようと自作したのが2019年。デジタルとアナログのハイブリッド!iPadバレットジャーナル手帳を1年間続けてわかったこと - ごりゅご.comフォーマットはKeynoteで作成していて、作り方は過去にYouTubeで紹介しています。iPadを手帳として使うためのテンプレートPDFの作り方解説(無料アプリKeynoteで作るウィークリーフォーマット)【iPadでバレットジャーナル】 - YouTubeウィークリータイプ1種類だけフォーマットを作成して、日付部分は毎回書くスタイルで使っていたので、リンク機能はありません。かれこれ5年このフォーマット使って記録しています。私が現在使用している、ウィークリーフォーマットは無料でダウンロード可能です。https://haruna1221.booth.pm/items/1680609そして、今年はプロジェクトとしてちゃんとリンク機能のついたオリジナルデジタルプランナーを制作&販売しようと思い、動き始めました。🛠 いま作っているデジタルプランナーの特徴今回、このデジタルプランナー制作は私ひとりではなく、3人で取り組んでいます。ママスマ 🎉2026年デジタルプランナー発売決定❣️(@ma_ma_sma) • Instagramそれぞれの視点や要望をすり合わせながら、自分たちが使いやすい形のデジタルプランナーの制作を目指して進めています。📐 基本構成* 横向きレイアウト(iPadを横に置いて使う前提)* 1日1ページのデイリーノート(365ページ+α)* ウィークリー/マンスリー/イヤリーのページ* メモ用ページも追加予定📊 ダブルタイムライン私たちがこだわっているのが「ダブルタイムライン」。1日のページに2本の時間軸を用意して、自分の予定と子供の予定を並べたり、計画と実際の行動を比較したりする、といった使い方ができるようにしました。これによって「立てた予定と現実の差分」が自然と可視化され、ただスケジュールを記録するだけではなく、フィードバックの場としても機能します。🚀 今後の販売スケジュールなど今回のデジタルプランナーは、9月13日から予約受付をスタートし、9月中は早期購入予約40%オフで販売予定です。11月8日(土)の10時からiPadセミナーを開催する予定なので、そこで正式リリースを目指しています。iPadセミナーではデジタルプランナーの使い方や、テンプレートの活用法などを紹介する予定です。将来的には、カレンダーアプリ(GoogleカレンダーやAppleカレンダー)との連携や、もっとインタラクティブに使える「アプリ版」としてリリースできたらいいなとは思っていますが、まずは「使いやすいテンプレートを形にする」ことからスタートします。このデジタルプランナーは、予定管理だけにとどまらず、書くこと、振り返ることを習慣化できるような仕組みを生むツールになればいいなと思っています。🌸 デジタルプランナーの魅力手帳は紙で持っておきたいという人はきっと多いと思います。私自身も紙の手帳は紙の手帳で今年も購入しますし、使い続けます。ただ、デジタルプランナーならではの良さもあります。デジタルプランナーを使う最大のメリットは、やっぱり書いた内容を検索できる点です。他にも、リンクでページを飛べる便利さ、写真や記録を組み合わせられる柔軟さ、残りページ数を気にしなくていい点などがあります。正直、向き不向きはあります。でも使い始めると、数年分の手帳をiPad1台で常に持ち歩けるので非常に便利です。私たち自身、プランナーのフォーマットは、まだ試行錯誤を重ねているところで、正解がどこにあるのかはっきりとはわかっていません。でも、まずは「作ってみる」ことを大切にしながら進めています。もし興味があれば、ぜひ続報を楽しみにしていてください。ということで今日は「今年はデジタルプランナーを自作し、販売することに挑戦する」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「生成AIと“共に作る”、協働というプロジェクトの進め方について」です。おすすめの記事* 🉐Kindle本サマーセール 第2弾で『📘iPadアプリ図鑑 2025: メモ・ノート・AIアプリ』がセール対象* 📖 ノートを開くと、やる気が動き出す* ✍️ 書くことで考える:デジタルならではの囲む技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🤝 生成AIとの協働スタイルここ数年、私はiPadを中心に仕事を進めてきました。ニュースレターを書いたり、電子書籍を作ったり、絵を描いたり。以前なら「パソコンじゃないと無理だよね」と思っていたことも、今ではiPadひとつで驚くほどできてしまいます。そこに加わったのが、生成AIとの協働という新しいスタイルです。単純に「文章を代わりに書いてくれる」道具ではなく、相談相手であり、同じ目的のために協力して働く存在としてAIを使うという点が、私にとって大きな変化でした。最近、生成AIの話題になると「AIに仕事を奪われる」とか「生成AIを使えないと社会から取り残される」といった不安を煽るような論調をよく目にします。でも、実際に生成AIを日々の制作活動に取り入れている立場から言えば、それは本質を見逃していると思うんです。生成AIは単なる自動化ツールではなく、思考や行動を広げるために必要なよき“伴走者”になってくれることです。たとえば、電子書籍を制作するプロジェクトを考えてみると、従来なら「本を出したい」と思っても、どこから手をつければいいのか、どんな技術が必要なのか、販売方法はどうすればいいのかといった疑問を一人で解決しなければいけませんでした。また、知識のない知人に相談しても「頑張って!」くらいの返事しかもらえないでしょう。でもAIに尋ねれば、「こんなサービスがあるよ」「こういう方法ならあなたに合っているかも」と具体的に提案してくれます。最終的に方針を決めて、実行するのは自分自身なんですが、そこに選択肢があるかどうかだけでも進めやすさは飛躍的に変わります。擬似的な相手とはいえ、やり取りを積み重ねていくことで、自分一人では絶対に形にできなかったプロジェクトを形にすることができるはずです。🌀ひとりで試行錯誤するのは辛い直近だと「書いて考える技術」という電子書籍づくりで、生成AIをよく使いました。元々はナレッジスタックというニュースレターでの連載から生まれた企画です。「こういうことをやりたいんだけど、どうすれば実現できるだろうか」「それをするためには何をやる必要があるのか」といった相談から始まり、具体的な技術面のサポートまで担ってくれたおかげで、プロジェクトをスムーズに進めることができました。* 📘 電子書籍『書いて考える技術』発売* 🗄 1枚のメモから動き出したプロジェクト* 🧰 GEMINI CLIで大きく変わった電子書籍制作詳しいことは過去のニュースレターで紹介していますが、ざっと以下のような内容をChatGPTとGEMINI CLIを使って作業しました。* タスクの洗い出し* 技術的な解決策の提示* 制作の効率化* 販売戦略の検討最初は、現在のプロジェクト進捗状況を報告した上で、最終ゴールである電子書籍販売までに必要なタスクを体系的に洗い出してもらうことからスタートしました。それぞれのタスクを30分程度で完了できるレベルまで細かく分解してもらったことで、実行しやすい具体的なアクションに変換されます。販売ページをどのように構築するか?という技術的な課題についても、Kindle出版、独自サイト構築、Notionでの公開リンク作成など、複数の選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを整理して提示してもらえました。日本語の縦書き書籍に対応したデザインや、ePubからPDFへの変換といった作業についても、これまでならインターネットで調べながら手探りで進めていた作業が、生成AIのおかげで大幅に効率化されました。教えてもらった新しいツールを使うことで、これまでより簡単に作業できるようになったからです。こうした一連のプロセスで感じたのは、AIが「答えをくれる存在」以上に、「一緒に悩み考えてくれる仲間」のような存在になるということです。試行錯誤の伴走者がいることで、途中で諦めずに最後までたどり着ける。これが最大の価値だと実感しました。🏃♀️相談相手がいると完走できる生成AIとの協働において、大事なのはマインドセットです。生成AIが勝手に何かを作ってくれるのではなく、私たちの思考や創作活動を支援するアシスタントや相談相手のように向き合うという考え方です。「AIが勝手に作ってくれる」ではなく、「自分の考えを言葉にしながらAIと対話する」。その過程で、アイデアが形になり、知識が整理され、何よりも、生成AIを使っていても「これは私が作ったものだ」と胸を張れるアウトプットができます。今まで何年も頭の中で温めていた構想が、AIとの対話を通して一気に加速し、形にすることができました。一人で悩んでいたら進まなかったはずのことが、AIという「相棒」がいたからこそ完成まで走り切れたといってもいいと思います。そして、この経験から「生成AIと考える技術」という新しい連載を始めることにしました。これは「AIをどう便利に使うか」ではなく、「AIとどう対話するか」という視点でまとめていく予定です。スキルよりもマインドセット。ツールは変わっても、その根っこは変わらないと思うからです。毎月1本のペースで連載していきますのでよければそちらもチェックしてみてください。ナレッジスタック連載一覧ということで今日は「生成AIと“共に作る”とはどういうことなのか」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「書いて考える技術という電子書籍を作った話」です。おすすめの記事* 🉐Kindle本(電子書籍)サマーセール 第2弾で『📘iPadアプリ図鑑 2025: メモ・ノート・AIアプリ』がセール対象* 📖 ノートを開くと、やる気が動き出す* ✍️ 書くことで考える:デジタルならではの囲む技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。✍️ずっと書きたかったテーマが、ようやく形になった新しく「書いて考える技術」という電子書籍を制作・販売開始しました。🛒 電子書籍「書いて考える技術」購入ページはこちら元になっているのは、ナレッジスタックに月1回ペースで寄稿していた連載記事です。この「書いて考える」というテーマは、5年以上も前から書きたいと思っていたものの、なかなかうまくまとめるアイデアが出ず、着手できずにいたものでした。そんな「ずっとやりたかったけど手をつけられなかったプロジェクト」が、ようやく実現したんです。数年レベルで進まなかったプロジェクトが、どうして今回は、完成にまでこぎつけることができたのか?その理由は、「締切効果」と「連続ドラマ方式」の2つでした。🗓️ 月イチ締切と連続ドラマ形式寄稿記事は、「月に1本、お互い月末までに追加していきましょう」というルールで運用していました。この締切が、想像以上に効果的でした。普段の自分の仕事とは別枠で、月1本くらいのペースなら、そこまで負担にならずに続けられます。そして、「そろそろやらないと」というプレッシャーが定期的にやってくることで、1年以上続けて記事を出し続けることができました。「月に1回、少しずつ書く」という形式が、長期的なプロジェクトにはとても向いていたんです。電子書籍を1から書こうとすると、長編映画を撮るようなイメージで、かなり大掛かりになります。始める前から気後れしてしまうことも少なくありません。人それぞれやり方はあると思いますが、まずはアイデアから目次案を作成し、原稿を書き、校正し、電子書籍にパッケージするというような流れです。1冊分の本の原稿となると、かなりの作業量があります。対して、連載スタイルなら、「連続ドラマ」のイメージで、1話1話、話を重ねていくと、最後は1本の長いお話になるという形です。寄稿記事は普段自分が書いているニュースレターとボリュームは同じなので、そんなに負荷もありません。結果的に、10本以上の寄稿記事が溜まり、その原稿をベースに、1冊の本として仕上げることができました。「締切があること」と「小さく分けて進めること」、この2つが合わさると、少しずつでも着実に形になっていき、何年も進まなかったプロジェクトを進めることができました。💡今回はKDPじゃない、自前販売スタイルそしてもうひとつ、新しい試みとして、今回はAmazonのKDP(Kindle Direct Publishing)を使わずに、個人でEPUBとPDFを直接販売する形式にしてみました。販売サイトはこちらです👇🛒 電子書籍「書いて考える技術」購入ページはこちらしばらくは、ニュースレター購読者限定での販売になります。通常価格は1200円ですが、今回はお試し価格として、500円で提供しています。有料プランの方はプロモコードの入力でさらに割引になります。購入完了画面にDropboxのURLが表示されますので、そちらからデータをダウンロードしてください。購入のメリットしばらく経ったらKindleにも登録する予定なんですが、1〜2ヶ月は実験的にニュースレター購読者限定で販売します。(Kindleでの販売価格は1200円、Kindle Unlimitedにも対応予定)事前購入のメリットは、書籍のPDFとEPUBデータが手に入る点です。Kindleの場合、スクリーンショットやハイライト機能からの書き出し機能を使わないとデータ化できませんが、下記サイトからの購入ですと、PDFなどのデータが手に入るので、好きなアプリで読むことができ、書籍に直接メモを書き込みながら読み進めることができます。📥 データダウンロード方法購入後に表示されるページにダウンロード用のDropboxリンクがあります。ページをスクロールすると、アプリで開くか、ブラウザで続けるか出てくるので、ブラウザで続けます。ダウンロードボタンを押すとpdfとepub、2つのファイルがダウンロードできます。Dropboxアカウントは特に必要ありませんので登録の必要はありません。ダウンロードをタップします。すでにファイルダウンロードはスタートしているので、こちらのウィンドウは閉じても大丈夫です。指定されたフォルダに保存されています。Safariの場合、ダウンロード済みのファイルはアドレスバー横の下向き矢印アイコンから確認、虫眼鏡をタップするとファイル保存場所を開くことができます。.epubファイルの開き方ダウンロードしたファイルを長押し、メニューから共有をタップします。epubファイルに対応しているアプリを選択。Apple純正のブックアプリなどで開いて読めます。epubファイルなら目次機能にも対応しています。文字サイズなどの調整もできるので、読みやすさという点ではepubがおすすめです。.pdfファイルの開き方pdfファイルはタップするとプレビューで中身を確認できます。右上の共有メニューからpdfファイルに対応しているアプリを選択。(または「ブックで開く」をタップ)pdfファイルなら、マークアップが使えるため、右上の鉛筆マークをタップするとメモが書き込めるようになります。pdfとepub、2タイプのファイルがセットになっているので、お好きな方で読んでいただけます。購入ページはこちら🛒 電子書籍「書いて考える技術」購入ページはこちら誤字・脱字やダウンロードできない等の不具合がありましたら、こちらのメールに返信でお知らせいただけると大変助かります。電子書籍の制作から販売までのプロセス紹介は、8月、有料メンバー向けの土日号として配信するので興味のある方は、この機会に有料プランに入っていただけると嬉しいです。ということで今日は「書いて考える技術という電子書籍を作ったよ」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「この秋正式リリースされる予定のGoodnotesの新機能について」です。おすすめの記事* 📖 ノートを開くと、やる気が動き出す* ✍️ 書くことで考える:デジタルならではの囲む技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🍁 GoodNotesの新機能(正式リリースは2025年秋)少し前に、GoodNotesがこの秋リリースされる新機能を発表しました。現在ベータ版のウェイティングリスト登録が開始されていて、希望者は誰でもベータ版が試せます。(順番に案内されます)🛬Goodnotes Beta新たにホワイトボードやテキストドキュメントなどの機能が追加されます。1. ホワイトボード(無限キャンバス)従来のページ単位のノートから、無限にキャンバスを広げられる「ホワイトボード」が追加。2. テキストドキュメント従来のタイピングモードとは全く別のテキストオンリーなドキュメントモード。Notionエディターに近いブロック形式でコンテンツの入れ替えや見た目を変更できます。3. 図形ツールの進化図形同士の自動接続機能が追加され、フローチャート作成にも便利。図形を移動すると接続した線も連動して移動する。塗りつぶしカラーの透明度なども設定可能になっているのは嬉しい。🗺️ GoodNotesで無限キャンバスが使えるのは嬉しいGoodnotesが4から5になった時からずっと使い続けているiPadのノートアプリ、Goodnotesに無限キャンバスモードが追加されたことは素直にめちゃくちゃ嬉しいです。今まで、無限キャンバスを使いたい場合はProdraftsやAppleのフリーボードを使用していましたが、今後はGoodnotesだけでよくなるかもしれません。1点だけ欲を言えば、Appleのメモと同じ鉛筆ツールが使えたら最高なんだけど、多分Goodnotesはずっと独自エンジンの描画ツールを使っているので、この先も望みは薄そうです。テキストドキュメントモードは、iPadにキーボードを繋いで使用する機会が少ない自分にとって、あまり使用するケースがなさそうかなというのが感想です。現時点では書き出し形式が「.goodnotes」のみに限られている点、保存場所がGoodnotes内になるなど、他のアプリであまり使いやすくなさそうな点が気になりますが、こちらも正式リリースの頃にはもっとパワーアップしてると思います。📴 Goodnotesのベータ版を止める方法希望すれば順番にベータ版の使用ができるGoodnotesですが、従来のバージョンに戻したい場合は設定から簡単にベータ版をオフにできます。書類一覧の画面右上の歯車マークから、「ベータ機能」をタップ。ベータ機能ウィンドウから「ベータ版をやめる」ボタンをタップします。再度、ベータ版をやめますか?というポップアップウィンドウが表示されるのでさらに「ベータ版をやめる」をタップします。ベータ版の終了が完了すると、アプリが閉じます。再度Goodnotesアプリを開くと、ベータ版がオフになります。ホワイトボードは見れなくなりますが、テキストドキュメントは残ったままで、そのまま編集できました。テキストドキュメントの新規作成はできません。ベータ版はいつでも再開できます。✍️ 「書く」ことを1つのアプリで完結させられる今回のアップデート内容のホワイトボードによる無限に広がるキャンバスモード、テキスト入力メインのテキストドキュメントモード、そして従来の手書きメインのノートモード。大きくこの3種類があれば、さまざまな用途に使えます。アイデアを広げる、考えをまとめる、見た目の整った書類を作成するなど、「書く」というさまざまな行為が1つのアプリで完結しそうです。iPadには数多くのアプリが存在し、複数のアプリを組み合わせることでさまざまな使い方ができるデバイスではありますが、1つのアプリで完結できれば、アプリ間を行き来する手間が省けます。よりシンプルに書くという行為ができ、考えることに集中できそうです。今回追加された新モード以外にも、Goodnotes内で使えるAI機能や、同時編集で最大50人まで対応するコラボレーション機能などの機能強化もあります。使い方の幅が大幅に拡張されそうです。ということで今日は「この秋正式リリース予定のGoodnotesの新機能」についてのお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「GEMINI CLIで“書く作業”がここまで変わった」です。先週はGEMINI CLIを導入したという話でしたが、今回はそのGEMINI CLIを使ってどんなことをやっているかというお話です。前回のエピソード→ 🌈 ChatGPTとは違うGEMINI CLIの強みおすすめの記事* 📖 ノートを開くと、やる気が動き出す* ✍️ 書くことで考える:デジタルならではの囲む技術とは?🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエストや感想は、#iPadWorkersのハッシュタグを付けて投稿してください。😅 苦手な作業が、苦手じゃなくなった年に何冊かリリースしている電子書籍ですが、電子書籍制作の中でいちばん苦手な作業は何ですか?と聞かれたら、一番は「画像まわりの整理作業」です。Markdownで原稿をePubに変換する作業には、画像のリンク切れ確認や画像ファイル集め、CSSの調整など、地味に時間がかかる部分がいくつもあります。これがずっと苦手な作業でした。でも今は、「自分でやらなくてもいいかも」と思えるようになりました。その理由が、GEMINI CLIです。前回、ニュースレターの1ヶ月分のまとめを自動で作る作業を試してみて、これなら電子書籍制作の作業にも使えると思い立ち導入してみました。その結果、劇的に楽になったのです。📚 原稿構成チェック、CSS調整まで具体的にどうやって電子書籍を作成しているのかは、過去記事でプロセス紹介をしています。* 🔍 iPadアプリ図鑑の裏側* 📚Obsidianで始めるデジタル出版すごくざっくり説明すると、pandocでMarkdownをePubに変換し、CSSで見た目を調整して作成しています。今までなら次のようなコマンドで指定していたものが、GEMINI CLIを使うと、すべて自然言語で指示できます。pandoc -f markdown -t epub3 *.md -o book.epub --css default.css --epub-cover-image=cover.jpg --toc --toc-depth=2

つまり、「このフォルダのMarkdownをまとめてePubにして」でOKになったんです。他にも「原稿文章内の半角英数を全角に変換して」とか、「画像ファイルを集めてきて」「全体を通して読んでみて違和感あるとこ教えて」と頼めば、必要な処理を次々とこなしてくれます。まるで「とても優秀な部下」と作業しているかのようです。今回作っている『書いて考える技術』という本では、これまで使っていた横書き用のCSSを縦書きのレイアウトに修正する必要がありました。そういった調整も全てGEMINI CLIでできました。もちろん最終判断は自分ですが、細々した作業はすべて自動で行えたので、苦手だった作業が苦手じゃなくなりました。Obsidianで書いたMarkdownファイルをそのまま読んで処理してくれるので、余計な変換やアップロードも不要です。🧩 GEMINI CLIはObsidianとも相性がいいGEMINI CLIは私にとって、できるアシスタントであり、優秀な編集者でもあります。「本にする」ための整形作業やファイル整理に、今まで苦手意識がありましたが、GEMINI CLIを使うことで、その苦手意識はほとんどなくなったと感じています。もちろん、現時点ではiPadでは動かせません。けれど、iPadで書いた原稿を、Macで調整、iPadでチェック、というワークフローが自然に成り立つなら、iPadユーザーにとっても大きな可能性のあるツールだと思います。そういった意味でもローカルでファイル管理ができるObsidianユーザーにはすごくおすすめのツールです。ということで今日は「GEMINI CLI導入で電子書籍制作作業がここまで変わった」というお話でした。4月にリリースした📘 iPadアプリ図鑑2025の時は、まだGEMINI CLIがなかったので、3ヶ月とかでここまで作業フローが変わるんだと驚きも大きいです。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「GEMINI CLIを使ってみた」です。一言でいって、私の執筆環境との相性が良すぎました。おすすめの記事本日📅10:00よりiPadセミナー開催! →🎥予定もメモもプリントも!iPadで情報まるごと整理セミナー🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkersのハッシュタグを付けて投稿してください。🧠 なぜGEMINI CLIを使い始めたのか?GEMINI CLIは、Googleが提供するAIアシスタントをコマンドラインで操作できるツールです。ローカル環境のファイルやフォルダを直接読み込ませながら、ChatGPTのような自然なやりとりで様々な作業を支援してくれます。CLIとは Command Line Interface(コマンドライン・インターフェース) の略で、キーボードでコマンド(命令)を入力してコンピュータを操作する方法です。いわゆる「黒い画面」と呼ばれているターミナル上で、GEMINIを使って自然言語による対話ができるというものです。コード生成やバグ修正はもちろん、タスク管理、コンテンツ作成など多岐にわたる作業をサポートしてくれます。GEMINI CLIの主な特徴とメリット* 無料で利用可能:個人のGoogleアカウントと無償のGemini Code Assistライセンスを取得するだけで、毎分60回、1日あたり1,000回のリクエストが無料で利用できる* 高いコンテキスト理解能力:最大100万トークンのコンテキストウィンドウを持ち、文字数が多くても比較的安定して作業を進めることができる* プロンプトの再利用が可能:直接指示を書くこともできるが、プロンプト(指示)をテキストファイルにまとめておき、そのファイルを読み込ませることが可能* ローカルファイルの操作が簡単:ターミナル上で「このファイルの中身を読んで」「この内容をこのファイル名で保存して」といった指示が自然言語でできるGEMINI CLIの詳しい使い方などはこちらの記事などがわかりやすいと思います。→Gemini CLI の簡単チュートリアルとにかく、手元にあるローカルのファイルを簡単に読み込んで、編集などをしてくれるので、私の今の環境と非常に相性がいいのです。ただこれ、iPadではGEMINI CLIをそのまま使うことは基本的にできません。ごめんね。私はVS Codeというアプリで使っています。🖥️ GEMINI CLIでまとめ記事作成してみたiPad Workersでは毎月、1ヶ月間に配信したニュースレターをまとめて紹介したものを送っています。今までは手作業で過去記事を一覧にし、記事の説明コメントを入れていましたが、7月2日に送ったものはGEMINI CLIを使って作成したものです。🏄♂️ iPadとAIで「考える」がもっと自由になる過去に書いたニュースレター原稿は、Obsidianで執筆しているため全てローカルに保存されています。6月に書いた記事まとめのニュースレター作成したいって言ったら、勝手に考えて探してくれました。こんな感じのファイル名かなとあたりをつけて検索してくれて、見つからなかったからファイル名か保存フォルダを教えてくれと。@iPad\ Workers/o-\ 250628_🧼考えたくなる状況のデザイン教育の設計.mdこんな感じのやつサンプルとして1つファイルを指定してあげると、その命名規則をもとに6月の原稿らしきものを自動で集めて解析がスタートします。そして新規作成されたマークダウンファイルがこちら。普段私が原稿ファイルに入れている項目や形式をうまく真似ています。ChatGPTでもできなくはないんですが、ファイルを読み取ってもらうために、ファイルアップロードなどが必要です。その点、GEMINI CLIを使えば、ローカルにあるファイルを簡単に読み込んでくれます。黒い画面、ターミナル、コマンド入力と聞くと、躊躇してしまう人も多いかもしれませんが、その辺りもChatGPTを使うとめちゃくちゃ簡単です。私自身、ターミナル使えないし、コマンドも知らない状態からでしたが、ChatGPTに「どうやって使うの?」と聞けば、インストール方法や使い方まで丁寧に教えてくれました。また、エラーが出た時はそのままエラー画面をスクショしてChatGPTに貼り付けるとエラーの原因や解決方法まで教えてくれます。便利になったなほんと。とにかくGEMINI CLIを使うことで、これまで数時間かかっていた作業が、5分程度で完了するようになりました。🔍 ChatGPTと違うGEMINI CLIの強みChatGPTも、もちろん優秀です。ただ、ファイルが増えると精度や処理スピードにばらつきが出たり、微妙なニュアンスがずれてしまうことが悩みの1つでした。その点、GEMINI CLIは「ローカル環境でのファイル操作」と「スタイルの再現性」に強みがあります。ファイルを手元のフォルダから指定して読ませられるし、結果も自動で新規ファイルに保存されます。いちいちWebブラウザやアプリからコピーしてペーストしなくていいので、かなり楽です。ファイル形式変換もできます。ファイルのリネーム作業も簡単です。この手の作業って、コマンドラインを日常的に使っている人ならそんなに難しくないのですが、普段この手のツールを使わないような私みたいな人だと、どんなコマンドを入力すればいいのかがわからないので、なかなか思うように作業が進みません。その点、GEMINI CLIを使うと、自然言語でやりたいことを伝えるだけで、GEMINIが考えて代わりにコマンド作業を進めてくれます。ローカルの複数ファイルを横断的に読み込んで、作業するならGEMINI CLIのようなツールがぴったりなのだと感じました。ターミナル操作が不安な人でも、きっと大丈夫です。ChatGPTに聞けば全部教えてくれるし、数回使えば慣れます。むしろ一度慣れると、手放せなくなるツールになるかもです。ということで今日は「GEMINI CLIを使ってまとめ記事を執筆してみた」というお話でした。本日📅10:00よりiPadセミナー開催!iPadOSやApple標準のアプリを使った、手軽で便利なiPad情報管理術を紹介します。* 前半パート|時間とタスクの“見える化”術* 後半パート|プリント・メモ・情報の整理整頓術→🎥予定もメモもプリントも!iPadで情報まるごと整理セミナー This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe

👋 こんにちは、はるなです。今日のテーマは「Apple標準カレンダーで予定を再利用するコツ」についてです。おすすめの記事* 記事監修を務めました↓* 📰iPad miniのおすすめ人気ランキング【2025年】 | マイベスト* 🆕7月13日🎥 予定もメモもプリントも! iPadで情報まるごと整理セミナー開催🎧 iPad Workers Podcastは毎週、木曜日配信予定のポッドキャスト番組です。リクエスト・感想などは #iPadWorkers のハッシュタグを付けて投稿してください。🔁 なぜ同じ予定を入れるのが、こんなに面倒なのか?「定期的にあるけど、曜日や日にちが都度変わる予定」ってありませんか?たとえば、通院や習い事の予約。だいたい同じ時間に行くけれど、日付や曜日は毎月ばらばら。このような予定は、前回のカレンダーイベントをコピーして、日付だけ変えて再利用できると便利です。Macではそれが簡単にできます。予定を選んでCommand+C→Command+Vで完了です。ところが、iPhoneやiPadの標準カレンダーアプリだと、これがなぜかとてもやりにくいんです。* 月表示だとイベントを長押ししても「コピー」が出ない* 予測候補に出てくる項目が数年前レベルで過去のイベント* コピーしても、予定時間が反映されない(0時からになる)去年くらいからカレンダーアプリは、Apple純正のカレンダーアプリのみを使用していますが、この不定期ながら繰り返される予定の入力が唯一の悩みの種でした。位置情報に基づいた移動時間も自動計算されるし、リマインダー項目の追加や表示もできるようになったから、無料で使えるカレンダーアプリとしてはかなり優秀なのに。色々試していたら、iPadやiPhoneでも予定をコピーして、元の時間帯を反映した状態でペーストできる方法を見つけました。今日はその方法を共有します。ただし、全体的に操作難易度★★★くらいです。(★5がMAXとして)🤏 iPadでカレンダーの予定をコピーする方法Macではキーボードショートカットを使って簡単にカレンダーの予定をコピー、ペーストができます。予定を選んでCommand + C → Command + Vで完了です。iPadやiPhoneの月表示では、イベントの移動はできますが、長押しメニューが表示されません。月表示で、日付のマスをダブルタップすると、日表示に切り替えできます。日表示や週表示に切り替えると、イベントの長押しメニューが表示されます。この長押しメニューから「複製」をタップすると同じイベント名、同じ時間、同じ日付のイベントが複製されるので、複製後のイベント編集から日にちを変更します。これが画面遷移や操作の手間は増えますが、最も安定して操作できるイベントのコピー方法です。iPadでの3本指ジェスチャーでコピーiPadやiPhoneでは、3本指のジェスチャーでコピー&ペーストができます。* 3本指でピンチクローズ → コピー* 3本指でピンチオープン → ペースト* 3本指でタップ → 上にメニュー(コピー・カット・ペーストなど)この動作は、テキストだけでなく、カレンダーのイベントも対象です。ただしカレンダーアプリの性質上やや難易度が上がっています。この方法なら、先ほどできなかった月表示の画面でイベントをコピーできます。ただし、イベント詳細の表示されているウィンドウ以外のところに触れてしまうと失敗するので、上部のイベントタイトルあたりのところを3本の指でそっとタップします。3本指でタップするとiPadの上部にメニューが表示されるので、そこからコピーをタップ。2段階になるのが嫌な人は3本指でピンチクローズ(キュッとつまむ動作)でもコピーができますが、さらに難易度は上がります。コピーしたイベントのペースト方法ペースト方法も複数あります。新規イベントを作成すると、クリップボードのイベントが表示されるのですが、なぜか開始 時間は反映されません。イベントの時間も反映させたい場合は、ペーストしたい日付部分のマスを3本指タップ。上部に表示されるメニューからペーストを選ぶと、コピーしたイベントの時間も反映された状態で貼り付けできます。これらの操作、iPhoneでも同じようにできることは確認しましたが、画面サイズが小さすぎて失敗率が高かったです。愛用しているiPad miniでもかなり微妙なところです。ピンチオープンとピンチクローズの操作でやろうとすると、私でも成功率6割くらいでした。とりあえず、キーボードなしのiPadでも、特定の操作をすれば、イベントをコピーして再利用できることがわかりました。イベント入力時の予測候補が賢くなればそもそも、こんな難しいことをしなくても、イベント登録時の予測変換が賢く入ってくれればいいのでは?という話ではあるのですが、私の環境では実質使い物にならない状態でした。なぜなら候補として表示される予定がめちゃくちゃ古いものだから。Appleのカレンダーアプリは、予測候補の表示順が古い順ではないか?というのが五藤家での結論です。つまり古い予定を読み込んでいるから、予測候補として出てくるイベントが昔のイベントになっているのでは?という仮説です。そこで、実験として同期するカレンダーイベントを全てから6ヶ月に変更してみました。「設定」>「カレンダー」>「同期」の項目を変更。少し待つと、同期イベントが反映されていきます。これで、最近の予定から候補が出るようになり、昔の予定が候補に出にくくなりました。ただし予測候補で入力されるのは、クリップボードからの貼り付けと同じ、イベント名、場所、カレンダーの種類などは反映されますが、時間は反映されません。なぜなのか。📅 iPadのカレンダーアプリAppleのカレンダーアプリは、リマインダーやマップとの連携、移動時間の自動計算など、機能面ではとても優秀なアプリです。📅シンプルだけど最強?Apple標準カレンダーが手放せない理由ただ、「過去の予定を少し変えてまた使いたい」という一番シンプルなニーズに、なぜか応えてくれない場面が多々あります。普通に月表示でイベントのコピーとペーストが時間も含めた状態でできたらそれだけでOKなのに。そんなに難しいことではないと思うのですが、今後のアップデートに期待したいところです。時間帯が同じ予定を複製するケースってマイナーなんでしょうか?私はどちらかというと、同じ時間で曜日や日付が変わることの方が多いです。今回、紹介したのは大きく3つの方法です。イベントを複製して詳細画面から日付を変更する方法。これなら手数は増えるけど確実に時間や場所もそのままの状態で日付だけを変更できます。2つ目は、3本指ジェスチャーを使ってコピー&ペーストする方法。今までできないと思っていたけれど、特定エリアでジェスチャーすれば、時間もそのままペーストできることがわかりました。ただし操作方法としての難易度は高めなので、もう少しスムーズにできる操作法があったら嬉しいなという感じ。最後は、予測変換の精度を上げるためのハックとして、カレンダーの同期イベント期間を短く設定しておくというもの。期間を短くしたからといって過去の予定自体が消えるわけではないので、当面はこの同期期間を半年間にして運用してみようと思います。なんで1年がないんだろ……?ということで今日は「Apple純正のカレンダーでイベント予定をコピー&ペーストするコツ」というお話でした。 This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit ipadworkers.substack.com/subscribe