Discover La Recensione

La Recensione

La Recensione

Author: RSI - Radiotelevisione svizzera

Subscribed: 5Played: 288Subscribe

Share

© (C) copyright RSI Radiotelevisione svizzera 2025 - Tutti i diritti riservati

Description

Cinque novità per una settimana di piacevoli scoperte attraverso i generi, in compagnia di uno dei nostri recensori che, in diretta, ci propone gustosi assaggi di un disco, un film, un libro o uno spettacolo, accompagnati dal suo parere e dalle sue riflessioni.

892 Episodes

Reverse

Per ricordare il terzo centenario della scomparsa di Alessandro Scarlatti, il Festival Musicale Estense Grandezze&Meraviglie diretto da Enrico Bellei ha scelto di presentare l’oratorio Il martirio di Santa Teodosia inserito in un fitto calendario di eventi che si protrae fino a novembre.Il libretto di autore anonimo è liberamente ispirato alla storia della giovane cristiana nata a Tiro che all’inizio del quarto secolo, che venne fatta torturare e uccidere a Cesarea di Palestina per ordine del governatore romano Urbano. L’oratorio è stato eseguito nella Basilica di Santa Maria dei Servi di Bologna dall’ensemble La Compagnia De Violini diretta da Alessandro Ciccolini con le voci soliste di Monica Piccinini (Teodosia), Massimo Altieri (Arsenio), Marco Saccardin (Urbano) e Valentina Ferrarese (Decio).

Gioiello dell’arte strumentale haendeliana la nuova incisione delle Sonate per flauto, dolce e traverso, che la Stradivarius ci propone. Con Maestri di alta qualità concertistica e musicologica, Tommaso Rossi ed Enrico Baiano, che ci trascinano – ovviamente in senso emotivo ma persino visivo – nel mondo complesso e articolato della cultura inglese al tempo di Haendel. Le opere del grande compositore si intrecciano ai misteri delle edizioni (Walsh e Roger) che concorrono alla diffusione del flauto traverso ma anche, nei falsi d’opera tanto frequenti ai tempi della libertà di stampa. Così si rincorrono nelle cosiddette “belle copie” in circolazione, materiali e prestiti, autocitazioni e originali in un caleidoscopio di sonorità raffinatissime e colte e popolareggianti, dalle quali la perizia di studi approfonditi di Tommaso Rossi sa districarci: con maestria di conoscenza e interpretazione.

Quando John McLaughlin, chitarrista prodigioso e dalle esperienze più varie, si presentò con un gruppo di musicisti tra i quali Zakir Hussain e L. Shankar, imbracciando una chitarra con delle corde di risonanza montate sulla buca a ricordo di quelle del sitar, scoprimmo un mondo meraviglioso fatto di Bellezza e potere che poi è il significato di Shakti, il nome scelto per questo ensemble. Oggi lo ricordiamo in occasione del 50 esimo anniversario dell’esistenza di questo gruppo capace di fondere magicamente jazz e musica indiana.

Ci sono biografie che è impossibile racchiudere in quindici minuti, come vuole il formato del programma. Per fortuna, a volte, ci vengono in soccorso gli artisti, che sfornano un’autobiografia d.o.c. bell’e pronta. Ma a sfogliare – meglio, ad ascoltare – quella appena pubblicata da Gianni Coscia col titolo La Violetera (Tuk Music), ci si accorge subito che nemmeno gli artisti riescono a condensare una vita ricca di incontri, fascinazioni e riconoscimenti.Le 20 tracce dell’album coprono un arco di oltre settant’anni, da una composizione dedicata a Stan Kenton, primo amore, al Monk di Round About Midnight, scoperto in anni più recenti. Gianni Coscia è il nume tutelare della fisarmonica jazz, il cui carisma ha sedotto colleghi più giovani come Richard Galliano e Antonello Salis, ma la sua carriera è punteggiata da collaborazioni che includono Luciano Berio, Fabrizio De André e anzitutto Gorni Kramer, primo ad aver allargato il repertorio e l’approccio dello strumento al jazz. Dallo stesso Kramer il musicista alessandrino è stato definito “figlio spirituale” fino a diventare cittadino onorario di Rivarolo Mantovano, suo paese natale.Coscia appartiene a quella generazione che ha prodotto artisti eccentrici e inquieti a cui il posto fisso stava stretto. Tuttavia, negli anni Cinquanta sarebbe stato impensabile lasciarlo per seguire la propria vocazione. Così, come un suo quasi concittadino di nome Paolo Conte, esercitò a lungo la professione di avvocato, in banca, fino alla Vice Direzione Generale, uscendo allo scoperto solo nel 1985, data del suo primo album da leader. Da allora è stato un crescendo di dischi, concerti, collaborazioni, interventi a convegni e rievocazioni (in omaggio al suo vecchio amico Umberto Eco, ad esempio) all’insegna del piacere, del sottinteso, del capovolgimento delle gerarchie. Tutto questo lo si ritrova in un album dove il fisarmonicista racconta col suo strumento la sua vita in musica, ripescando temi associati a momenti e figure centrali all’insegna di quell’atteggiamento agli antipodi della boria, che in piemontese è reso bene dall’espressione “gavte la nata” (non darti delle arie) e che rimanda all’essenza dello humour secondo Herman Hesse: “vivere nel mondo come se non fosse il mondo”.

Il nome decisamente esotico di Nusrat Fateh Ali Khan non dice granché a chi non ha condiviso le stagioni entusiasmanti e insieme controverse che negli ultimi quindici anni del secolo scorso hanno conosciuto il dilagante fenomeno della cosiddetta World Music. Fenomeno che, nel sistema di mercato, si è in seguito assestato nella sua nicchia, ma che comunque ha impresso una svolta decisiva alla storia della popular music e non solo.Questo grande, grandissimo interprete, noto a tutti semplicemente come Nusrat, stella indiscussa del qawwali, il canto devozionale del sufismo pakistano, è stato un protagonista assoluto di quella svolta che in una manciata d’anni ha fatto conoscere al mondo ricco, il lussureggiante universo musicale del mondo povero. Un universo in larghissima parte ignoto ai più, rivelatosi un settore trainante del mercato musicale e discografico di quegli anni. Nusrat, scomparso a soli 48 anni nel 1997, è stato una delle punte di diamante dell’etichetta Real World, guidata da Peter Gabriel, il cui motto era “bring the world to the world”. Per Real World è uscito di recente Chain of Light, un album contenente registrazioni inedite di Nusrat del 1990. Non aggiungono nulla di nuovo alla sua figura, ma sono un’occasione per riascoltare un artista che, nonostante si sia prestato alle disinvolte ibridazioni di Peter Gabriel & C, sembra non aver perduto nulla del prestigio e dell’autorità in quanto maestro indiscusso della tradizione musicale e religiosa del qawwali.

Dodici lettere d’amore e di digiuno per il jazz. Questo è il completamento del titolo del libro ordito dal giornalista, critico musicale e saggista Paolo Romano, pubblicato da Arcana nel giugno 2025. Una profonda e sentita riflessione sul jazz contemporaneo, attraverso la lente d’ingrandimento di un esperto che, in questo breve e agile libro, mette nero su bianco la sua personale esperienza. Un’autobiografia? Anche, almeno in parte. Sicuramente l’autore non si limita a parlare della musica in sé, ma esplora il “triangolo” spesso conflittuale formato da musicisti, pubblico e critici. Ne emergono i pregiudizi, le ipocrisie e le dinamiche degli “inner circles” del settore.Il libro tocca argomenti come il mancato ricambio generazionale tra i giornalisti specializzati, la difficoltà di raccontare una musica in continua trasformazione e l’urgenza di riconoscere la sua fisionomia per trovare una nuova direzione creativa.È un’opera che si allontana dal tradizionale saggio storico sul jazz per proporre una riflessione più personale e profonda sulla musica e sul mondo che la circonda.

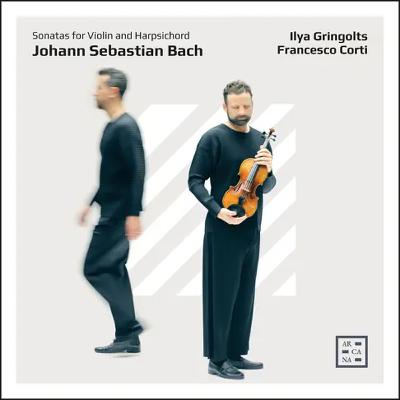

Proprio oggi, 17 ottobre, è la data ufficiale di uscita dell’ultima fatica discografica che, per l’etichetta francese Arcana, vede ancora una volta protagonista la stella del clavicembalo Francesco Corti. Insieme a lui, in questa lettura delle celebri Sei Sonate per violino e cembalo BWV 1014-1019 di Johann Sebastian Bach, Ilya Gringolts, indiscusso talento del violino dall’estrema versatilità, dedito alla “nuova musica” così come al repertorio barocco e all’esecuzione storicamente informata. Pagine, considerate una pietra miliare della musica da camera e primo rilevante esempio di sonate concertanti per tastiera e strumento melodico, composte da Bach negli anni 1717/23 trascorsi presso la corte di Köthen. Accanto ad esse un brano del compositore contemporaneo Andrew McIntosh dal titolo Tertia deficiens, suggestivo ponte tra passato e presente. La lettura dei due interpreti è certamente segnata da una profonda intesa, da grande spontaneità ed espressività. Con loro un violino Ferdinando Gagliano, Napoli 1770 e un clavicembalo Andrea Restelli, Milano 1998 da Christian Vater, Hannover 1738.

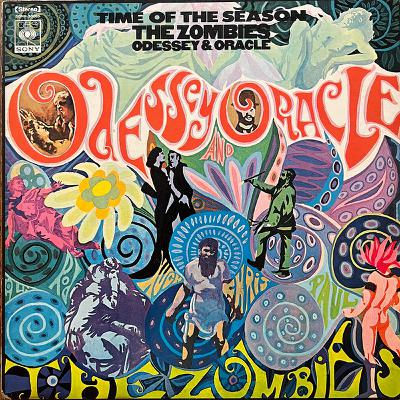

Prima si chiamavano Mustangs, ma molti altri gruppi inglesi avevano quello stesso nome. Così accettarono il suggerimento di uno dei primi membri, e scelsero di essere The Zombies: erano sicuri che nessun altro avrebbe osato chiamarsi così. Furono coinvolti nella British Invasion, ed ebbero anche loro un singolo, She’s Not There, nei primi posti delle classifiche statunitensi, alla fine del 1964.Nel 1967 erano in crisi, ma ugualmente ottennero un nuovo contratto con la CBS, che affittò per loro uno studio alla EMI di Abbey Road. A luglio entrarono nello studio 3, dopo che ne erano usciti i Pink Floyd, che avevano terminato il primo album. Poco prima nello studio 2 i Beatles avevano finito Sgt. Pepper’s. Allora il primo missaggio si faceva in mono (così era stato anche per quell’album dei Beatles), e poi i tecnici missavano in stereo, ma il budget per la produzione era finito, e non c’erano soldi per pagare anche quell’ultimo passaggio, e così il loro album rimase in mono, e come tale ora è stato ripubblicato: “mono remastered”, riporta la didascalia.Quando uscì, nel 1968, gli Zombies si erano già sciolti, dopo vari disaccordi personali. Il titolo era Odessey and Oracle (non Odyssey…), con un evidente errore di ortografia, ma dissero che era deliberato per proteggere il grafico, che aveva commesso l’errore ma se ne era accorto troppo tardi (quei disegni psichedelici si facevano a mano…). Tra le sventure ci fu anche qualche colpo di fortuna: ad Abbey Road i Beatles avevano lasciato il loro Mellotron (quello di “Strawberry Fields Forever”) e così gli Zombies poterono usarlo. Si servirono anche dello Studer a quattro piste che era stato utilizzato per Sgt. Pepper’s.Poi, mentre la CBS americana non sembrava interessata, Al Kooper (l’organista di Dylan a Newport 1965, diventato produttore per la CBS) ascoltò l’album e suggerì di farlo uscire negli USA. Dato che negli Stati Uniti ormai si pubblicavano dischi solo in stereo, gli Zombies dovettero tirare fuori i propri soldi per pagare il missaggio, che non risultò all’altezza di quello in mono. Comunque, nel giro di un po’ di mesi l’ultima traccia del disco, “Time of the Season”, entrò ai primi posti della classifica statunitense dei singoli.Alla fine, però, gli Zombies non sopravvissero. Il tastierista e autore principale, Rod Argent (che avrebbe proseguito l’attività per qualche anno con un gruppo che portava il suo nome), aprì un negozio di tastiere in Denmark Street, dove c’era stata la Tin Pan Alley londinese, a pochi passi dal distretto dei teatri, quasi di fronte a Foyles, la libreria leggendaria di Charing Cross Road visitata da milioni di lettori-turisti.Oggi il negozio fondato da Argent (non è più suo) vende spartiti, una rarità. L’album è una godibilissima testimonianza di quel tempo. I musicisti sono bravi, e Rod Argent era uno dei due o tre tastieristi inglesi migliori, prima di Keith Emerson. Le composizioni e gli arrangiamenti al primo ascolto sembrano rimandare ai gruppi che negli anni Ottanta e Novanta strizzavano l’occhio ai Beatles psichedelici (un nome per tutti: gli XTC), ma no, gli Zombies sono dei contemporanei di quei Beatles, dei Beach Boys di Pet Sounds, dei Pink Floyd di Syd Barrett, e il loro album non sfigura nel confronto.

Magnifico concerto al Teatro Argentina di Roma il 5 ottobre che ha visto sul palco l’ottimo ensemble Miroirs Étendus sotto la direzione di Fiona Monbet e la presenza di Chassol con un programma che prendendo le mosse da City Life di Steve Reich è proseguito con le opere del musicista della Martinica e in particolare la sua opera Paris noir – in prima Nazionale – che si può considerare parallela alla sopracitata vita di città: la prima dedicata a New York, la seconda alla capitale inglese vista con gli occhi e i luoghi della cultura africana.

Con Mediterranima (Materiali Sonori), Stefano Saletti prosegue il percorso che porta avanti da anni con la Banda Ikona e vari progetti collaterali. Un percorso che esplora suoni, voci e strumenti del Mediterraneo a cui attinge come un forziere prezioso da cui sono sgorgate nei secoli musiche ancora radicate presso i vari popoli che occupano il Mare Nostrum. Alla ricerca musicale Saletti affianca quella sul linguaggio e si affida al sabir, la lingua franca del Mediterraneo usata dal Medioevo all’800 da marinai, mercanti, schiavi e corsari che include termini italiani, spagnoli, francesi, arabi e occitani, turchi, siciliani, greci. L’album presenta dunque un mirabile equilibrio fra creatività e filologia e offre una cartolina affascinante della cultura mediterranea, dove un passato antico rivive attraverso sonorità di oggi in grado di renderlo attuale senza cadere nel pittoresco né nel suo opposto, il puro ricalco. I brani, infatti, sono tutti di sua composizione. E questa potrebbe essere la musica che avrebbe composto Battiato se non fosse stato anche un artista pop.

Bellissima idea di Zecchini editore, pubblicare in italiano la “Autobiografia di Carl Ditters von Dittersdorf”, eccellentemente curata da Marco Murara con una splendida presentazione di Renato Meucci. Il libro è un vero gioiello di una delle più importanti epoche della storia della musica, vista non solo attraverso i grandi del Settecento, ma con l’aiuto di uno degli autori più geniali, simpatici, divertenti e meno conosciuti del tempo: Carl Ditters appunto. Potere della propaganda, io amo dire, dove si procede con nomi di successo e si trascura il folto, straordinario sottobosco di coloro che hanno contribuito al grande secolo! Ditters, nato nel 1739 (Haydn era del 1732!) e morto nel 1799, abbraccia in pieno lo spirito scanzonato dei compositori del suo tempo e l’Autobiografia ne traccia con perizia – sì certo anche con invenzione e fantasia – e garbo quali erano i progetti e le esperienze di un magnifico pre-romanticismo.undefined

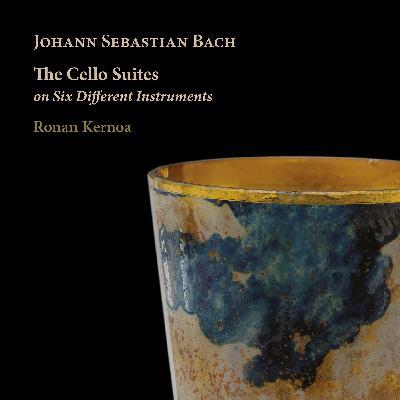

L’affascinante serie di suite che Bach scrisse per violoncello senza accompagnamento del basso continuo, nella prima edizione moderna pubblicata in Francia nel 1828 venne considerata una raccolta di studi. Ma grazie anche alla pionieristica incisione discografica di Pablo Casals che ne evidenziò il valore musicale assoluto, le suite entrarono progressivamente nel repertorio concertistico di molti violoncellisti fino a diventare una sorta di rito di passaggio della loro carriera.Ne conosciamo decine e decine di interpretazioni, ma Ronan Kernoa ha sperimentato un approccio diverso attraverso sei distinti strumenti, uno per ciascuna suite accentuando così i loro tratti distintivi, e mettendo in risalto attraverso le differenti sfumature e personalità timbriche gli aspetti melodici ritmici e armonici più significativi.La scelta degli strumenti comprende viole da gamba, soprano e bassa, e violoncelli grandi e piccoli con una particolare cura anche nei confronti degli archetti. Il risultato è molto interessante e arricchisce la letteratura sonora di questo capolavoro di essenzialità.

Un viaggio alla fine del XIX secolo alla scoperta di un aspetto meno noto della eclettica figura di Giuseppe Verdi, a pochi giorni dal prossimo 10 ottobre, data che segnerebbe il suo 212esimo compleanno. Ricordando quella che lui stesso definiva “L’opera mia più bella”. Il riferimento è alla Casa di riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi da lui fortemente voluta e fondata il 16 dicembre 1899. Verdi, quindi, non fu solo il geniale compositore, il gigante del melodramma italiano nato a Roncole di Busseto. Ma anche un lungimirante filantropo. «Delle mie opere, quella che mi piace di più è la Casa che ho fatto costruire a Milano per accogliervi i vecchi artisti di canto non favoriti dalla fortuna, o che non possedettero da giovani la virtù del risparmio. Poveri e cari compagni della mia vita!», scrisse all’amico scultore Giulio Monteverde a proposito di Casa Verdi, così è denominata la casa di riposo per cantanti e musicisti situata a Milano in piazza Buonarroti al civico 29. Proprietà della Casa di Riposo per Musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi a cui il Maestro ne fece dono prima della morte. Un’affascinante storia passata e presente che rivela il Verdi filantropo…

Se non vivessimo in un mondo dove ogni cosa si misura in base a quanto “vende”, questo nuovo album si sarebbe certamente intitolato Wahlverwandtschaften proprio come il romanzo di Goethe. Ma poiché, piaccia o no, il nostro mondo è quello che è (malconcio assai come ben sappiamo), il titolo è Elective Affinities, molto meno allarmante per i non germanofoni. Affinità elettive, potrebbe sembrare un generico riferimento un po’ di maniera a quel romanticismo che si è così abbondantemente abbeverato alla sorgente del grande poeta, ma qui c’è invece qualcosa di particolare, a cominciare dal nome dell’ensemble, il Quartetto Werther (quartetto con pianoforte per essere precisi). Due gli autori: Felix Mendelssohn e Johannes Brahms, rispettivamente con un prodigio giovanile, Il Quartetto in Si minore op. 3, e un capolavoro della maturità, il Quartetto in Do minore op. 60: maturità in tutti i sensi: dell’autore, Brahms, e dell’epoca: il Romanticismo, appunto. Felix non aveva ancora sedici anni quando completò di getto questo suo terzo Quartetto con pianoforte che dedicò a Goethe, quasi un patrono per lui, eseguendolo poi alla sua presenza pochi mesi dopo. Quanto a Brahms, l’Op. 60 è nota anche come Werther Quartett, ciò che completa il quadro, tenendo conto del fatto che i nostri pluripremiati quattro giovani hanno formato il loro gruppo, nel 2016, proprio studiando questo quartetto da cui hanno preso il nome e che allora tengono idealmente “sul comodino”.

Sembra proprio che N’Kenge non riesca a stare ferma: passa dalle sale da concerto, quelle più prestigiose, alla scena di Broadway, fino alla produzione di serie Tv. Un talento naturale ben coltivato da studi rocciosi (Manhattan School e Julliard fanno parte della sua formazione artistica), che ha trovato un’ottima palestra nei musical, dove ha forgiato la sua svettante e stentorea voce. Centerstage è il nuovo album di N’Kenge, interamente dal vivo, registrato in occasione dell’Ella Fitzgerald Festival, alla testa di un combo di particolare levatura e professionalità.Un disco che contiene degli standard evergreen accanto a degli original firmati dalla stessa cantante. Centerstage è una dimostrazione della capacità di N’Kenge di spaziare tra generi musicali diversi, dal jazz al soul, dal musical all’opera. Un lavoro che unisce tradizione e contemporaneità con grazia e intensità.Centerstage si presenta come una tappa fondamentale nella carriera di N’Kenge, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Wynton Marsalis e Ornette Coleman, consolidando ulteriormente la sua fama internazionale.

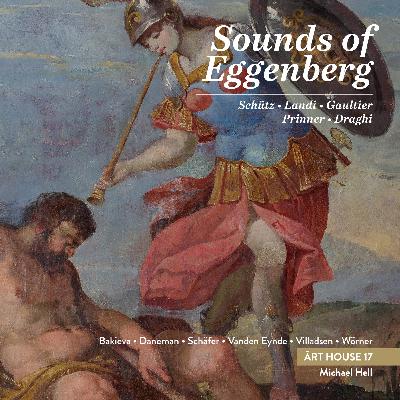

Il Castello di Eggenberg è un sontuoso e maestoso palazzo barocco circondato da un parco, che si trova nella periferia occidentale di Graz, la città della Stiria. Venne fatto costruire dal principe Hans Ulrich nel 1625 su progetto dell’architetto Giovanni Pietro de Pomis. Ogni dettaglio di questo complesso edificio è l’espressione di un progetto ricco di simboli e allegorie di natura filosofica e cosmica, e numerosi musicisti furono al servizio della dinastia che svolse un importante ruolo nella vita politica austriaca.Per realizzare questo disco l’ensemble Art House 17 diretto da Michael Hell ha registrato nelle sale del castello, negli orari di chiusura al pubblico, una selezione di musiche di compositori legati ai principi stiriani, non solo quelli che furono direttamente al loro servizio ma anche chi semplicemente dedicò una propria opera a un esponente della loro famiglia. Il CD, nel quale sono presenti i nomi di Biber, Draghi, Pierre Gaultier, Landi, Rittler, Pignatta e altri autori, è inserito in un libro di 131 pagine riccamente illustrato con foto di interni ed esterni dello splendido palazzo e testi che raccontano la storia dei principi, dell’edificio e del loro rapporto con la musica associato a informazioni relative alle composizioni selezionate per questo progetto, realizzato in occasione della celebrazione del quarto centenario della fondazione del Castello di Eggenberg.

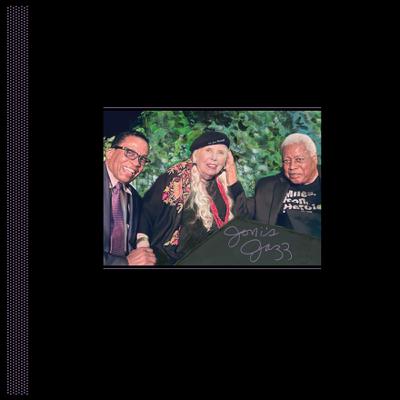

A nove anni Joni Mitchell fu colpita dalla poliomielite, che le lasciò come conseguenza un indebolimento della mano sinistra. Imparò ugualmente a suonare la chitarra, ma non potendo sostenere diteggiature impegnative trovò il modo di accordare lo strumento in modo da fare sì che senza premere tasti le corde vuote producessero un accordo. Sono le accordature che si chiamano “aperte”, o “open”. Aggiungendo una o due dita quell’accordo si modifica, si arricchisce, spesso in modi che non si possono ottenere con l’accordatura standard. La ricerca di un’accordatura aperta divenne per la cantautrice canadese il primo passo per comporre una canzone.Alla fine degli anni Sessanta molti chitarristi rock e folk lavoravano in modo simile (da Stephen Stills a Neil Young, da Nick Drake a Richard Thompson). Si pensa che l’uso di quelle accordature e degli accordi estesi che ne venivano fuori facilitò un avvicinamento di Mitchell al jazz, che ha lasciato molte testimonianze nella sua carriera.Joni’s Jazz è un album quadruplo (su cd) o ottuplo (su lp) che raccoglie sessantuno canzoni, provenienti da quasi tutti gli album (tranne due) pubblicati da Mitchell, scelte per rappresentare le diverse modalità con cui la canadese si è avvicinata al jazz, a volte anche come compositrice, a volte solo come cantante. È stupefacente, ad esempio, la cover di “Stormy Weather” di Arlen, un classico di Tin Pan Alley degli anni Trenta, registrata con un’orchestra di sessantasei elementi per un album fuori commercio del 1998, dove Mitchell si cala nel personaggio e nella voce di una delle cantanti jazz storiche, ed è quasi irriconoscibile. Riconoscibilissima invece, è inevitabile, nella versione di “Good Bye Pork Pie Hat” – il brano che Charles Mingus compose per la morte di Lester Young e al quale Joni Mitchell aggiunse un proprio testo – registrata proprio per Mingus, un lavoro concepito inizialmente insieme al famoso contrabbassista. Un album che più jazz di così non si può (e che fu il meno venduto di tutta la storia discografica di Mitchell…). Nella raccolta è presente una versione dal vivo, con Pat Metheny (chitarra), Lyle Mays (tastiere), Michael Brecker (sax), Jaco Pastorius (basso) e Don Alias (percussioni), essendo assenti Herbie Hancock, Wayne Shorter e Peter Erskine, che erano nella formazione dell’album in studio.Se il jazz è spesso definito (mi sia perdonata la tautologia) come la musica suonata dai jazzisti, molti sono presenti nelle tracce della raccolta, e di quali jazzisti si tratti è utile per capire a quale jazz Mitchell si sia sentita vicina. Peter Erskine, che fu al fianco di Miles Davis come altri degli accompagnatori di Mitchell, figura nell’organico di “Trouble Man”, cover di un brano di Marvin Gaye, in una produzione intestata a Kyle Eastwood, contrabbassista, autore e figlio di Clint, per i cui film ha composto molte colonne sonore. Joni’s Jazz è una bella raccolta, che ha l’unico difetto di ospitare solo tracce già presenti nella discografia ufficiale, mentre altro materiale interessante è uscito su bootleg.

Quello di Alfonso Rendano (1853-1931) è un nome molto noto nella storia della musica, ma non altrettanto diffuso come dovrebbe essere: pianista di eccellenza, suonò con Franz Liszt, fu compositore effervescente di idee sulla scia di assonanze brahmsiane e personaggio molto celebre al tempo. Ma di lui ancora oggi non esiste un catalogo delle opere, molte delle quali purtroppo non eseguite e neppure note! Daniela Roma, con la collaborazione dell’etichetta Dynamic, ci offre la prima registrazione del suo bellissimo concerto per pianoforte, mai inciso fino a oggi, donandoci uno spaccato esemplare della sua maestria. Registrazione live con la Oldenburg State Orchestra e la cura e direzione di Vito Cristofaro.

Con un ottimo apparato analitico, discografia, bibliografia ed esempi musicali questa biografia – dedicata a un pianista davvero eclettico, sia per la sua appartenenza al mondo del jazz sia per le fughe nel rock, nel pop e nella musica classica e che alla fine costituiscono quel suo stile assolutamente personale e riconoscibile – è uno strumento imprescindibile per conoscere Brad Mehldau nato nel 1970, attivo sulle scene jazz fin dai primi anni ‘90. Ne sono autori Carlo Morena e Sergio Pasquandrea che ci danno lo spunto anche per ascoltare un brano dall’ultimo cd del pianista.

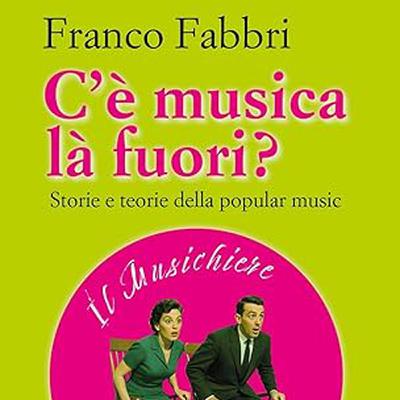

C’è musica là fuori? Storie e teorie della popular music (Jaca Book) è una raccolta di scritti in buona parte inediti: articoli, interventi a convegni internazionali, contributi a libri e interviste risalenti agli ultimi dieci anni che arricchiscono la vasta produzione saggistica di una voce storica di Rete Due, fra i padri degli studi sulla popular music. Come specifica il sottotitolo, i temi ricorrenti riguardano la storia - la canzone d’autore in Grecia, quella turistica in Spagna, Dylan, la musica del ’68, il folk revival – la teoria e i metodi - l’anglo-centrismo insito nella visione dominante, le controversie ideologiche e ministeriali che hanno caratterizzato il dibattito accademico sul riconoscimento della musica in oggetto, le cover, il plagio, i mutamenti dell’ascolto. A tutto ciò si aggiungono interventi di natura autobiografica sugli Stormy Six, Rock In Opposition e la composizione di musica elettronica che hanno contrappuntato l’attività di uno studioso e docente dalla reputazione internazionale. Le sue chiavi di lettura rimandano a un mix di competenze tecniche, esperienze sul campo come musicista e operatore culturale e spirito critico formato in anni di militanza politica, il che fa di Fabbri una fonte di ispirazione per la nuova generazione di studiosi attratti dallo studio accademico della musica che ci gira intorno.