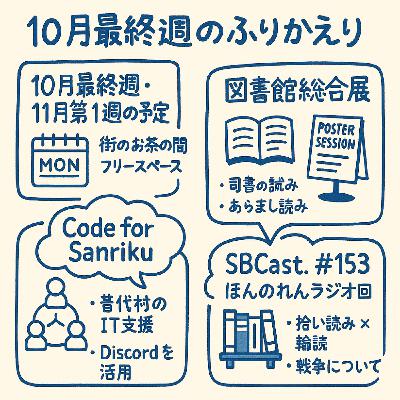

Gemini版今週のAIまとめ:「価値観の溝」を埋めろ:IT・地域・ゲームのギャップ解消とAI活用による内省の記録

Description

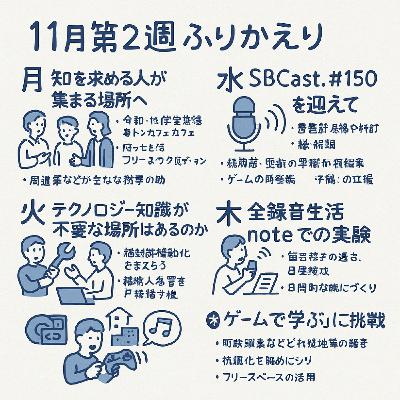

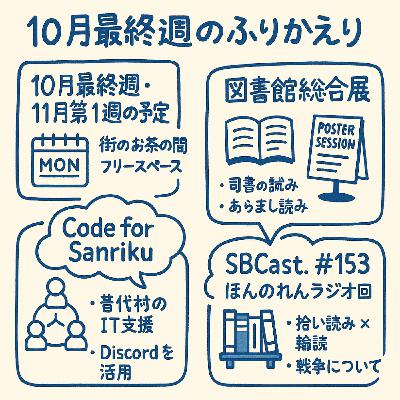

ちえラジChat(2025年11月3日~7日)の要点分析:コミュニティ、テクノロジー、コンテンツに関する考察

エグゼクティブサマリー

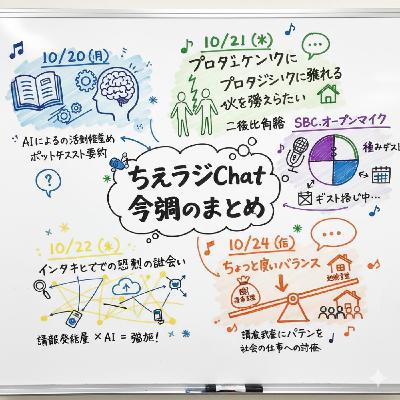

本資料は、2025年11月第2週に配信された「ちえラジChat」の内容を分析し、主要なテーマと洞察をまとめたものである。中心的な主題は、ITコミュニティと地域コミュニティの断絶、現代社会におけるテクノロジー知識の普遍的な必要性、そしてAIやゲームといったツールを活用した新たな価値創造と普及の課題である。

話者は、自身が関わるコミュニティ「SIDE BEACH CITY.」が、ITと地域の間に位置することで人材確保に苦慮している現状を指摘。この断絶は、あらゆる職場でテクノロジー知識が不可欠となっているにもかかわらず、専門知識を持つ人材が適切に評価されず、孤立しているというより広範な社会問題に繋がっていると分析する。

この課題に対し、話者は自身の活動を通じて解決策を模索している。ポッドキャスト「SBCast.」で蓄積された150回以上のコンテンツをAIで再編・活用することや、「全録音生活」という自己の活動記録をAIでブログ化し、新たな視点を得る試みはその一例である。また、ゲームが持つ教育的価値を地域コミュニティに伝えようと試みるも、「遊び」という固定観念の壁に直面しており、図書館などの公共施設での活用事例に解決の糸口を見出そうとしている。

総じて、本記録は分断されたコミュニティを繋ぎ、テクノロジーの価値を社会に浸透させるための個人的な挑戦と、その過程で直面する課題、そしてAIなどの新技術に見出す可能性を浮き彫りにしている。

1. コミュニティ間の断絶と人材確保の課題

話者は、自身が運営に関わる「SIDE BEACH CITY.」が直面する人材不足の問題を起点に、ITコミュニティと地域コミュニティ間の深刻な断絶について論じている。

1.1. SIDE BEACH CITY.の構造的問題

SIDE BEACH CITY.は、ITコミュニティと地域コミュニティの「中間地点」に位置づけられる。この特異な立ち位置が、人材を惹きつけにくくしている要因だと分析されている。

- 地域コミュニティからの視点: 「敷居が高く見える」という印象を持たれがちである。

- ITコミュニティからの視点: 取り扱う知識レベルが「低すぎる」と見なされ、「なんでこんなことのために頑張ってんの?」という雰囲気が生じがちである。

- 現状: 結果として、純粋な地域コミュニティ活動には人が集まる一方で、その中間地点やITコミュニティ側には「とにかく人が集まってない状態」に陥っている。メンバー間ですら、両者の連携は「あんまりうまく繋がってない」状況である。

1.2. 解決策の模索

この断絶を繋ぐため、話者は地域コミュニティの中に潜在するITへの関心を持つ層を発掘する必要性を感じている。

- ターゲット: プログラミングほど高度でなくとも、「仕組みを紐解ける人」は必要不可欠であるという認識。

- 具体的な探索場所: 図書館が有力な候補として挙げられている。「図書館総合展などで話を聞いていて、結構やっぱりいろんな人をやっている人がいるんだな」という感触を得ており、図書館関係の知人を通じて積極的に接点を作ろうとしている。

2. テクノロジー知識の普遍的な必要性と社会の認識ギャップ

現代社会において、テクノロジーに関する専門知識が不要な分野はもはや存在しない、という強い主張が展開されている。

2.1. あらゆる分野でのテクノロジー知識の必須化

話者は、特定の専門職だけでなく、あらゆる業種でテクノロジーをただ使う以上の知識が求められる場面が増えていると指摘する。

- 具体例: 村役場での技術選定、ソフトウェア評価、小売店、商社、ホテルなど、何らかのコンピュータシステムを利用する全ての場所。

- 求められる知識レベル: 「1からプログラミングで何か作れるっていうほどのレベルはなくてもいい」が、「それぞれのテクノロジーの用途や簡単な仕組みとか、ある程度応用が効くレベルまでは全部知ってる、あるいは調べられる」程度の知識感覚は必須である。

- 知識不足のリスク: 設備トラブル時の対応や、新規導入時のルール作りにおいて、知識のない担当者が「何となく触ってる」状態は「ケガしちゃう」リスクを伴う。

2.2. 人材の不足と評価制度の欠如

必要性が高まる一方で、適切な知識を持つ人材が極端に不足しており、さらにそうした人材が正当に評価される仕組みが存在しないという問題が指摘されている。

- 現状認識: 「本当にね、そういうような人が少なすぎるよな」という危機感。

- 人材供給の課題: 専門学校の学園祭を見た印象として、プログラミング系の学校から非IT企業へ就職し、その専門知識を活かすというキャリアパスが確立されていないように見える。

- 社会の分断: 「知識を持っている人と持ってない人といる場所が離れすぎてしまっている」という問題意識が示され、この「分かれた道」を繋ぐ方法が問われている。

3. コンテンツの蓄積とAIによる再活用

長年にわたるコンテンツ制作活動から得られた資産を、新たなテクノロジーを用いて再活用する試みが進行中である。

3.1. SBCast.の歴史とコンテンツ資産

ポッドキャスト「SBCast.」は150回を達成し、相当な量のコンテンツが蓄積されている。

- 制作状況: 収録は前倒しで進められており、2025年11月5日時点で158回(翌年1月前半放送分)の準備が進行中。普代村では編集環境がないため、前もって収録を済ませておく必要がある。

- コンテンツの価値: 過去の収録を振り返ると、「あ、興味深いなぁとか、あ、こういう考え方あったなぁとか、こういうこと自分たちにとっても大事だなっていう気づきに繋がる」と再評価している。

3.2. コンテンツ再活用の構想

蓄積された「歴史」を有効活用するため、具体的な再利用方法が検討されている。

- ブログ化: 収録内容を編集し、ブログ記事としてnoteに投稿する試みを実施中。

- 今後のアイデア:

- 同じテーマの配信をAIで要約・再編成する。

- 過去の配信内容をネタに、SIDE BEACH CITY.のメンバーと議論を深める。

3.3. 「全録音生活」とAIによる自己の客観化

話者は自身の独り言や作業ログを全て録音する「全録音生活」を実践し、そのデータをAI(NotebookLM)に解析させブログ記事を生成するという試みを行っている。

- AIの特性: AIは記録内容を網羅的にまとめるのではなく、「その日の行動の中からすごく特徴的であったことを拾い上げて、それをいい感じにまとめてくる」。

- AIがもたらす効果:

- 新たな視点: 「ああこういう切り口でまとめるんだ」という発見があり、自分自身の行動を「半歩ずらした形で表現してくれる」ことが良い刺激になっている。

- 行動の促進: AIの要約を読むことで、「今度これやってみようかなというような気になってきたりする」。

- 生成プロセス: 記事本文はNotebookLM、カバーアートはCopilotで生成しており、ほぼ完全にAIによって制作されている。

- 課題と読者への期待: AIが生成する文章には「すごく癖がある」「舌触りが悪い」といった課題も認識されているが、その表現の裏にある本質的な内容を読み取り、フィードバックをもらうことを期待している。

4. ゲームの教育的価値と地域社会への普及の壁

ゲームが持つ学びや体験の価値を地域コミュニティ、特に高齢者層に伝えようとする活動と、その中で直面する困難が語られている。

4.1. ゲームが提供する価値

話者は、ゲームを単なる娯楽ではなく、現実世界を豊かにするツールとして捉えている。

- 価値: 「日常では得られないこんなことあんなことについて経験することができる」。

- 効果: ゲームでの体験が「実体験の解像度が上がったと感じるシーンって結構ある」。例として建築、街づくり、電車の運転などを挙げている。

- 注意点: 「現実と出来事イコールゲームの出来事ではない」ため、鵜呑みにしない構えは必要である。

4.2. 地域コミュニティにおける普及の課題

ゲームの価値を地域で語る際、特に高齢者層からの理解を得ることに難しさを感じている。

- 認識の壁: ゲームは「イコール遊ぶもの」という固定観念が根強く、「そこから学べる可能性があるものとか、希少な体験が得られるもの」という考え方をする人がほとんどいない。

- 操作の複雑さ: 現代のゲーム、特にNintendo Switchなどは操作が複雑で、未経験者がすぐに始められるものではない。

- 孤立感: コミュニティ内でゲームの価値を語るのが自分一人であるため、「どんどん肩身が狭くなってしまう」状況にある。

4.3. 新たなアプローチの模索

この状況を打開するため、外部の事例からヒントを得ようとしている。

- 注目分野: 図書館総合展などを通じて、図書館などの公共施設でゲームを扱う活動が盛んになっているという情報を得ている。

- 目標: 他の施設で活動する人の話を聞き、考えに触れることで、「山手縁乃庭みたいな場所で、ゲームについて考える人を増やすためのいいヒントになるかもしれない」と考えている。最終的には、そうした考えを持つ人が「少数派になりすぎないような、そんな仕組みを作らないといけない」という目標を掲げている。