Gemini版今週のAIまとめ:ログに残された知識・テクノロジー・地域:IT技術者がコミュニティと繋がる方法

Description

ブリーフィング資料:主要テーマと洞察

エグゼクティブサマリー

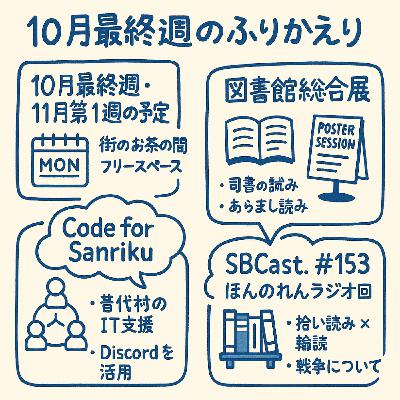

本資料は、提供されたソースコンテキストから抽出された3つの主要テーマ「書籍の再定義と共同読書の可能性」「地域におけるIT技術の活用とコミュニティ形成」「IT技術者と地域社会の断絶」について、その核心的な洞察と議論をまとめたものである。

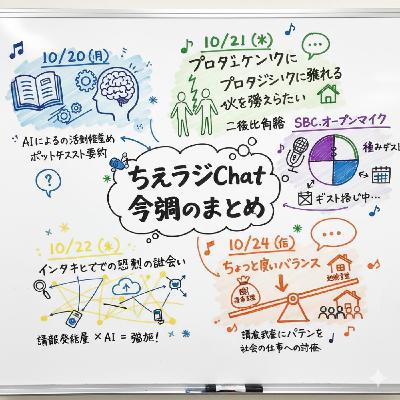

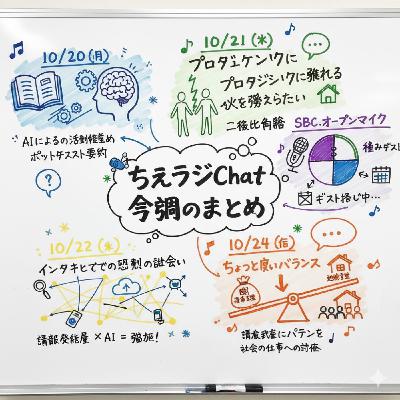

第一に、書籍は「飛ばし読み」と「感想のシェア」が両立できる稀有なメディアとして再評価されている。特に、情報が陳腐化しやすい技術書は、読者が集い注釈を加えながら読み解く「輪読」という共同体験を通じて初めて完成するという新しい価値観が提示された。この実践例として、ワークショップ形式で読書体験を共有する「ほんのれん」の取り組みが挙げられている。

第二に、岩手県普代村でのIT利活用支援や、三陸沿岸地域の情報共有を目指す「Code for Sanriku」の設立など、地域課題解決に向けた具体的な活動が報告されている。これらの活動は、外部の支援者が去った後も地域が自律的に活動できる持続可能な仕組み作りを最終目標としている。

第三に、最も重要な問題提起として、IT技術者と地域社会との間に存在する深刻な断絶が指摘されている。学生時代には産官学連携プロジェクト等で地域と関わる機会が多いにもかかわらず、卒業・就職を機にその関係が完全に途絶えてしまう傾向が強い。この現状に対し、地域課題の解決や災害時の協働、さらにはIT技術者自身の「居場所」確保のためにも、地域への関与が不可欠であると強く主張されている。

1. 書籍の再定義と共同読書の可能性

ソースコンテキストでは、図書館総合展での体験をきっかけに、書籍というメディアの独自の価値と、特に技術書における新たな活用法について深い考察がなされている。

1.1. 書籍のメディアとしての特性

書籍は、他のメディアと比較して特異な性質を持つと分析されている。それは「飛ばし読み」の自由度と、「他者との体験共有」の容易さが両立している点である。

- あらまし読み: 本の目次や気になる箇所だけを拾い読みするテクニックが紹介され、書籍が非線形な読解を許容するメディアであることが示唆されている。

- メディア比較: 各メディアの特性は以下のように分析される。

| メディア | 飛ばし読み | 感想・体験のシェア | 備考 |

|---|---|---|---|

| 書籍 | 可能 | 容易(輪読、文章の一部を見せることも可能) | 著作権上の問題も少なく、周辺の人と気持ちを共有しやすい。 |

| ゲーム | 不可 | 可能(感想のみ) | ゲーム機が必要で、手軽な体験の共有は困難。 |

| 動画 | 可能 | 困難(パーソナルな体験になりがち) | 飛ばし読み中は音がなく、インデックスがないと文脈を失いやすい。 |

この分析により、書籍は個人のペースで情報を取捨選択しつつ、その内容を基に他者と深いコミュニケーションを図ることができる、強力なツールであると結論付けられている。

1.2. 技術書の課題と新たな活用法

IT関連の技術書は、その性質上、深刻な課題を抱えている。

- 情報の陳腐化: 技術革新の速さに対し、企画から出版まで半年程度かかるため、出版された時点で内容が古くなっているケースが少なくない。特にスクリーンショットを多用した解説書では、UIの変更により情報がすぐに無価値になるリスクがある。

- 書籍単体での不完全性: 上記の理由から、本の内容だけで技術を完全に理解し、納得することは稀である。

これらの課題に対する解決策として、「共同読書による価値の創出」というアプローチが提示されている。

「だからこそ、そういうような本の著者と何かイベントをやるとか、本を輪読してああでもここは今こうなっているんだよとか、そういうような注釈を挟んで話し合うことによって、それで初めて完成する類の書籍なんじゃないのかなっていうふうに思っています、ここ最近は。」

このアプローチにより、発売から時間が経過した書籍でも、参加者の知識や最新情報を補い合うことで、再び価値ある教材として活用できる可能性が生まれる。これは技術書の「生き残り」の道筋となり得ると考察されている。

1.3. 実践事例:「ほんのれん」

共同読書を事業化した事例として「ほんのれん」が紹介されている。

- 概要: 丸善雄松堂と編集工学研究所が共同で提供するサービス。参加者が同じ本(旬考本)を読み、ワークショップ形式で感想や気づきを共有する。

- 用途: 主に企業内での対話のきっかけ作りや、図書館でのイベントに活用されている。

- 関連メディア: 「ほんのれんラジオ」というポッドキャストを通じて活動を紹介している。話者はこのラジオのリスナーであり、特に戦争をテーマにした回について、参加者の体験談などを通じた「リアルなものの考え方、捉え方」が飾らない表現で語られている点を高く評価している。

- SBCast.へのゲスト出演: 「ほんのれんラジオ」の山本春奈氏と小窪悠氏をSBCast. #153に招き、その活動について深掘りした。

「ほんのれん」の取り組みは、書籍を対話の「ダシに使う」ことで新たな価値を生み出すモデルケースとして捉えられており、技術書など他の分野への応用も期待されている。

2. 地域におけるIT技術の活用とコミュニティ形成

岩手県普代村での活動を核として、地域課題解決のためのIT活用と、そのためのコミュニティ形成に向けた取り組みが進行中である。

2.1. 岩手県普代村での支援活動

地域おこし協力隊や地域活性化企業人の一環として、普代村役場を中心にIT利活用支援を行っている。

- 活動内容:

- AIや各種テクノロジーの導入・活用に関するアドバイス。

- コミュニティカフェ「Cafe AWAI」など、村の新たな取り組みへの関与。

- プログラミングワークショップやポッドキャスト活用など、テクノロジーを用いた新たな活動の提案。

- 活動目標:

- 外部の支援者がいなくなった後も、地域が自律的にITを活用し続けられる持続可能な仕組みを構築することを最終目標としている。

2.2. 「Code for Sanriku」の設立と展望

普代村単独の活動には限界があるとの認識から、より広域での連携を目指して「Code for Sanriku」という団体が設立された。

- 目的: 三陸海岸沿いのリアス線が走るエリア(久慈市から宮古市、盛方面まで)を対象に、地域課題解決に関する情報共有やプロジェクト協力を行うためのプラットフォーム。

- 現状: 主にDiscordサーバーとして運営されており、まだ準備段階。現在は関心を持つ人々を招待し、人集めを進めているフェーズにある。

- 今後の展望: 11月末に開催されるCode for Japanのサミットなども視野に入れながら、参加者を集め、活動を本格化させていく意向である。

3. IT技術者と地域社会の断絶に関する問題提起

ソースコンテキストにおける最も重要なテーマとして、IT技術者が地域社会から乖離していく現状に対する強い懸念と問題提起がなされている。

3.1. 学園祭で浮き彫りになった現状

母校である情報科学専門学校の学園祭に参加し、在校生や卒業生と交流する中で、IT技術者と地域の関係性についての課題が明確になった。

- 学生時代の地域連携: 学校のカリキュラムには、地域の課題をITで解決する産官学連携プロジェクトや、地域のスポーツセンターのアプリ開発など、地域と関わる機会が豊富に存在する。

- 卒業後の断絶: しかし、IT系の学生は卒業してIT企業に就職すると、そうした地域との関わりを完全に失ってしまう傾向が非常に強い。

- 文系学生との対比: 対照的に、文系分野の学生は社会人1年目から地域のコミュニティにOB/OGとして戻ってくるなど、活動を継続するケースが多い。

「本当にIT関係の人は地域見ないよねーっていうすごく浮き彫りになったなっていうふに感じて、そこはすごく残念だなっていうふに思う」

3.2. 断絶の要因と課題

なぜIT技術者は卒業後に地域への興味を失うのか、という根本的な問いが投げかけられている。学校の教員はカリキュラムを通じて毎年地域と関わっているにもかかわらず、その視点や経験が卒業生に引き継がれていない。地域を単に「プロダクトのいいネタを出してくれる種みたいな場所」としか捉えていないのではないか、という疑念も示されている。

3.3. 地域に関わることの重要性

IT技術者が地域に関わることは、単なる社会貢献活動にとどまらず、多面的な必要性があると主張されている。

- 課題解決: IT技術者でなければ解決できない地域課題が多数存在する。

- 居場所の確保: 地域に関わらないことで、地域におけるIT技術者の居場所が失われていく。これは、将来的にキャリアに行き詰まった際や、異なる分野での活動を模索する際のセーフティネットを失うことにも繋がる。

- 異分野協働スキルの獲得: 災害時など、専門外の人々と協働しなければならない状況において、普段からのコミュニケーションがなければ円滑な連携は不可能である。

3.4. 解決に向けた試み

この問題意識に基づき、話者は自身の活動を通じて解決策を模索している。

- SBCast.での情報発信: 番組内でITコミュニティに関する話題を取り上げる際、意図的に地域の情報も併せて発信している。これにより、IT分野に関心のあるリスナーが、ついでに地域の活動にも触れ、関心を持つきっかけを作ることを狙っている。

しかし、この試みだけではまだ不十分であるとの認識も示されており、今後もIT技術者が地域に興味を持つための新たなアプローチを模索し続ける必要があるとしている。

LISTENで開く