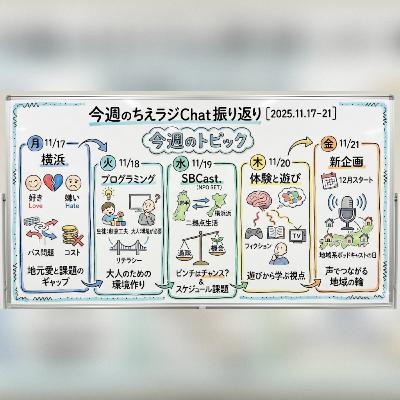

Gemini版今週のAIまとめ:高齢者の学びが世代間の常識を覆す

Description

ブリーフィング資料:主要テーマと洞察

エグゼクティブ・サマリー

本資料は、提供されたソースコンテキストから抽出された主要テーマと洞察を統合したものである。中心的な議論は、高齢者を社会変革の起点と捉えるアプローチの有効性に焦点を当てている。特にプログラミング教育や情報発信において、子どもからではなく高齢者からアプローチする方が、社会全体に知識やモチベーションを広める上で最終的な効果が大きいのではないか、という仮説が提示されている。高齢者の活躍は、他の世代が抱く「自分にはできない」という言い訳を無効化する力を持つと分析されている。

また、情報収集と可視化に関する課題も探求されている。デジタル検索の限界に直面した際、図書館のレファレンスサービスという伝統的な手段が有効であると再評価された。一方で、オンラインコミュニティのゲスト活動を地図上で可視化する「ゲストマップ」プロジェクトでは、既存ツール(Googleマップ)の限界が露呈し、活動の実態を捉えるための新たな表現方法の必要性が示唆されている。

最後に、個人の生産性向上への取り組みとして、アニメ視聴環境の最適化に関する具体的な試行錯誤が詳述されており、ライフハックを通じた時間管理の改善が図られている。

主要テーマの詳細分析

テーマ1: 高齢者へのアプローチがもたらす社会的インパクト

ソース全体を貫く最も強力なテーマは、社会における知識やスキルの普及において、高齢者層へのアプローチが極めて重要かつ効果的であるという主張である。

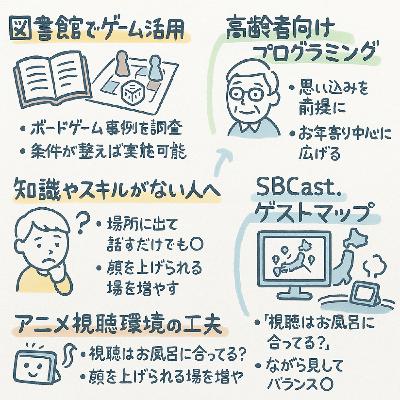

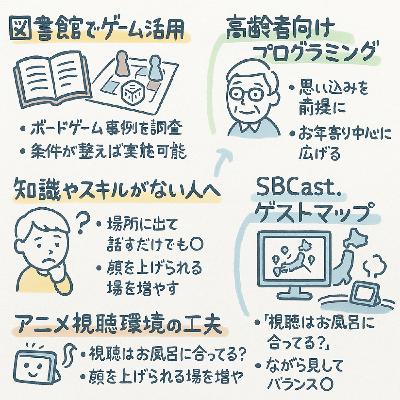

高齢者向けプログラミング教育の意義

70代・80代向けのプログラミング授業の経験から、高齢者への教育が持つ二重の価値が示されている。

- 講師のスキル向上: 高齢者は豊富な経験を持つ一方で、強い「思い込み」によって理解が妨げられることがある。しかし、分からない理由を明確に言語化するため、講師は伝え方を常に工夫する必要に迫られる。このプロセスが、講師自身の教育スキルを飛躍的に向上させると結論付けられている。

- 課題: 高齢者特有の生活スケジュール(例:平日の午後3時以降や週末は孫の世話で多忙)への配慮が必要である点が、実践的な課題として挙げられている。

社会的知識普及における「トップダウン」アプローチの有効性

プログラミングのような新しいスキルを社会に浸透させる際、一般的に考えられる子どもへの教育(ボトムアップ)よりも、高齢者への教育(トップダウン)の方が効果的であるという逆説的な仮説が提示されている。

- 子どもから大人への波及の難しさ: 子どもがデジタルツールを使いこなしても、親世代は「若いからできる」「自分には無理だ」という言い訳で壁を作りがちであり、世代を超えた知識の波及は起こりにくい。

- 高齢者から下の世代への波及の可能性: 高齢者が新しいスキルを習得し、その下の世代に伝えていくというアプローチの方が、世代間の断絶を生みにくい。

高齢者の情報発信が持つ力

「知識もスキルもない」と感じている高齢者でも、情報発信などの活動を通じて社会に大きな影響を与えられると論じられている。

- 「言い訳」を無効化する効果: 若者や学生の活躍は、他の世代にとって「自分とは違う」という言い訳の対象になりやすい。しかし、同世代や年上の高齢者が活躍する姿は、その言い訳を困難にし、行動を促す強力な動機付けとなり得る。

- 具体的な活動事例:

- YouTubeやゲーム配信(例: 65歳以上限定eスポーツサークル「またぎスナイパーズ」)

- プログラミング(例: 「シニアプログラミングネットワーク」の90歳プログラマー)

- 結論: 高齢者がアクティブに活動し、その姿が可視化されることを支援していくことの重要性が強調されている。

テーマ2: 情報収集と可視化の手法に関する考察

デジタル時代の情報アクセスと表現手法について、その利便性と限界の両面から考察が行われている。

図書館のレファレンスサービスの再発見

ボードゲームの図書館での活用事例を調査する過程で、古典的な情報収集手段の価値が再認識された。

- 背景: 「山手縁乃庭」での自身の活動のヒントを得るため、神奈川県立図書館を訪問。

- 位置づけ: 図書館の利用は、ネット検索、AI検索、既存コミュニティでの情報収集に次ぐ「最後の手段」と位置づけられつつも、ネット検索だけでは限界があるニッチな分野においては極めて有効な手段であると評価されている。

- 価値: レファレンスサービス(司書による調査支援)を利用し、専門的な協力を得られた経験から、その有効性を実感している。

SBCast.ゲストマップの課題と限界

ポッドキャスト「SBCast.」のゲストの活動拠点を地図上に可視化するプロジェクトを通じて、デジタルマッピングツールの限界が浮き彫りになった。

<figure class="table">| 項目 | 概要と目的 | 直面している課題 |

|---|---|---|

| プロジェクト名 | SBCast.ゲストマップ | |

| 使用ツール | Googleマップのマイマップ機能 | 1. ツールの制約: ズームレベルによって県境の表示が変わるため、地理的な参照資料として使いにくい。 2. データの不適合: 厳密な住所を持たない団体や、活動範囲が全国・海外に及ぶゲストが多く、地図上の単一の点(ピン)で表現することが困難。 3. 表現の限界: ピン止めだけでは、ゲストの活動の深さや地域との関わりを伝えるには不十分。 |

| 目的 | 1. 今後のゲスト選定の参考資料 2. ゲスト間の地理的関係性の把握 | |

| 今後の展望 | 既存ツールでは限界があるため、SVG形式の独自マップアプリケーションを自前で開発する構想がある。アイデア出しの協力者を求めている。 |

この事例は、地理情報だけでは捉えきれないコミュニティ活動の複雑さを可視化しようとする際の難しさを示している。

テーマ3: 個人の生産性とライフハック

日々の活動効率を向上させるための個人的な試行錯誤が、アニメの視聴環境の変更という具体例を通じて語られている。

アニメ視聴環境の最適化

- 変更前の問題点 (Before):

- 場所: 自室

- タイミング: 就寝前、日記の清書などの作業中

- デバイス: iPad

- 課題: 作業と視聴の両方に集中力が分散し、内容が頭に入らない、あるいは作業の手が止まるなど非効率。結果として就寝準備に1時間以上を要していた。

- 変更後の改善点 (After):

- 場所: 浴室

- タイミング: 入浴中

- デバイス: iPhone

- 方法: 3COINSの壁に付けられるMagSafeアダプターや、Moftのスタンドを風呂のフタに置いて活用。

- 結果: 視聴可能な本数が1本から1〜2本に増加。就寝前の時間を他のことに使えるようになり、全体的な時間効率が改善された。

- 考察: いずれの環境も集中して視聴できない「ながら見」である点は変わらないが、もともと自身の視聴スタイルがそれに合っているため、現在の入浴中の視聴がより最適なバランスであると結論付けている。