MIXを格上げ!COMP-TUBE-STAはマストプラグインになる!

Description

どうもUGです。

数日間続いたarturiaのコンプ特集も今日で最後

三つ目は真空管コンプをモデリングした COMP TUBE-STAです。

なぜこれほどテクノロジーを進んでいるのに音楽においては真空管(TUBE)は神格化されることを

考えたことはありますか?

答えは倍音にあります。

TUBEを通すことで心地よい響きになっている理由は2次倍音つまりオクターブ上の音が生まれるからです。

ちなみに真空管以外(トランジスタ)などは3次倍音が足されます。

3次倍音とは一オクターブ上+5の音

つまりE3(中央ミの音)に対して一オクターブ上+5の音なので(B4)の音がくらえられていることになります。

この話を頭に置きながら、COMP TUBE-STAについて詳しくてみていきたいと思います。

COMP-TUBE-STAとはどんなコンプ?

DTMerの多くが知っているのがFairchild 660 & 670だと思います。

Fairchild 660 & 670が1959年に発売されましたが、STA-LEVELは1956年、実はFairchildの先輩にあたりますw

増幅には12Ax7と6V6を使い

実機はオプションで6386を追加することができます。

TUBEコンプとしてFairchild 660 & 670系が山ほどエミュレートされている中で、

TUBE-STAをチョイスしたのはArturiaのこだわりだったのかもしれません。

サウンドチェック

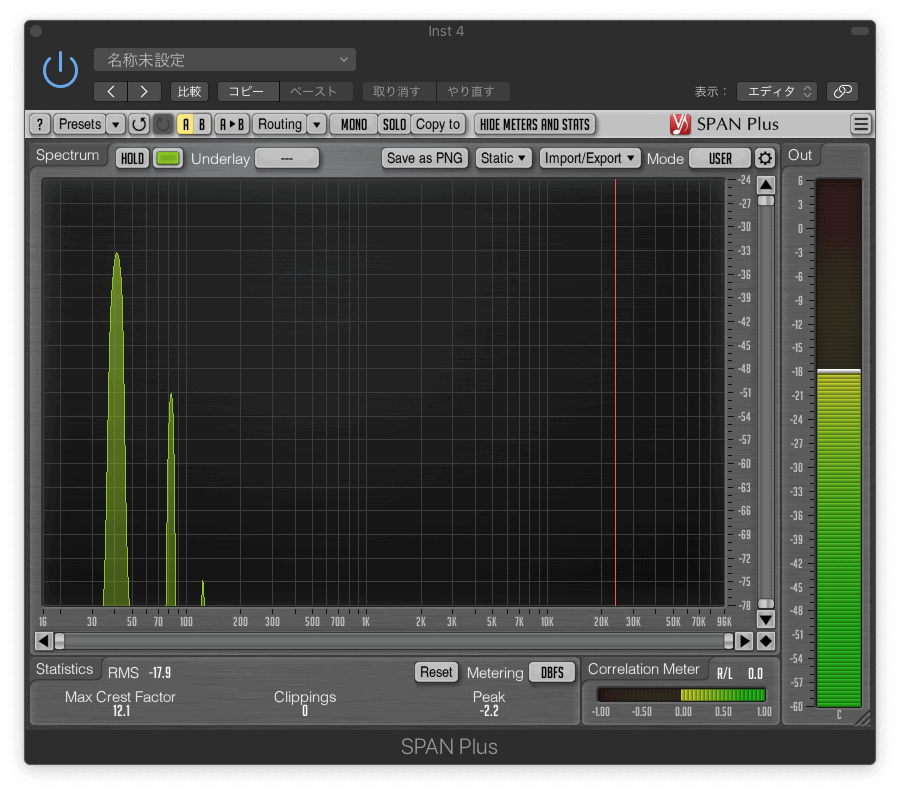

何もかけてない状態です。

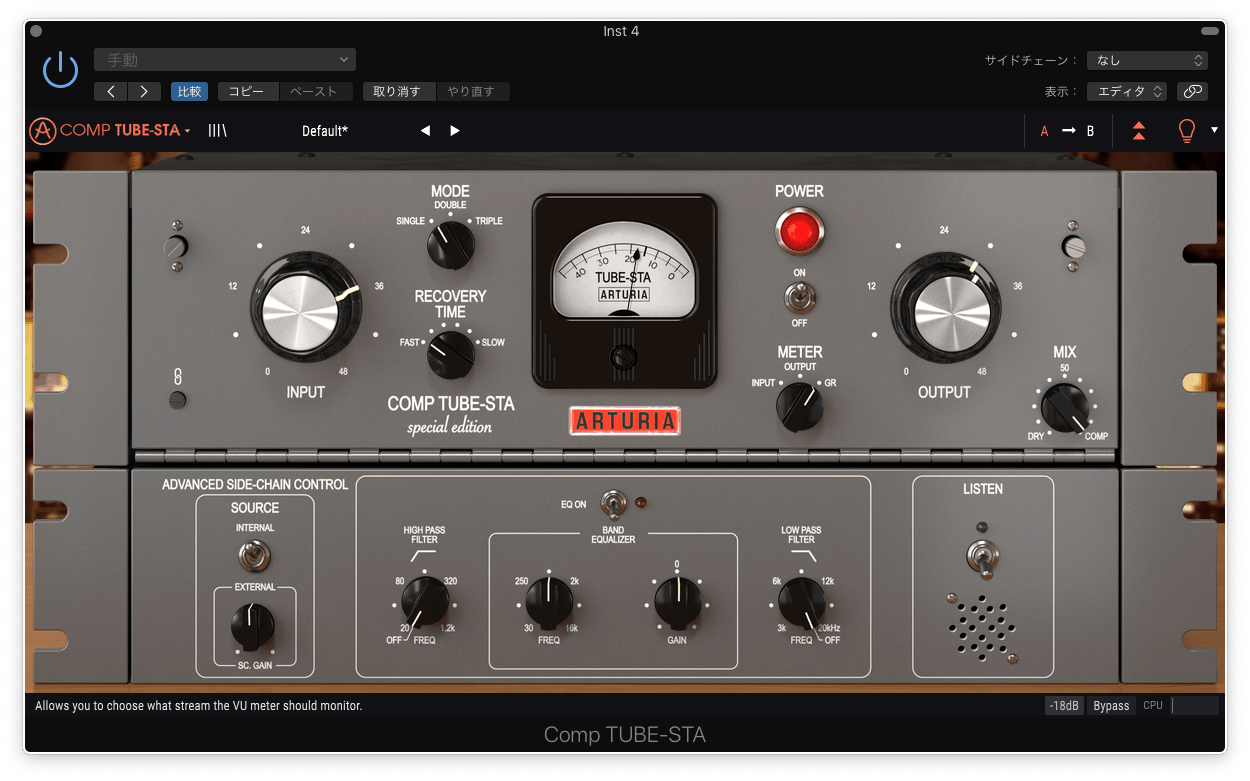

続いて、KickとSnareにTUBE-STAを通します。

セッティングは次の通り

左がKick右がSnareになります。

まぁ似たようなセッティングですw

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、kickの重心が少し上がったのと

Snareのリリースが伸びた(コーン)という感じになります。

今回のArturiaの3つのコンプの特徴かもしれませんが、INPUTに突っ込みすぎると低音が弱くなる印象はどれも似ている感じがします。

TUBE-STAの特徴

TUBE-STAにはSINGLE/DOUBLE/TRIPLEの3つモードが搭載されていてそれでかなり音色の違いを作ることができます。

SINGLEスムーズなサウンド、スロー・アタックの設定で、アタック感を残しつつ深いコンプレッションするのが特徴

楽器は基本ベースからボーカルまでなんでもOK

DOUBLEは速いアタック・タイムであらゆるソースに幅広く対応

アタックのきいたドラムやギターもOK

TRIPLEモードは速めのアタック・タイムに設定されている。INPUTに突っ込みすぎずゲインリダクションを1〜2DB程度にすれば

GLUEなまとまった感があるサウンドになる。

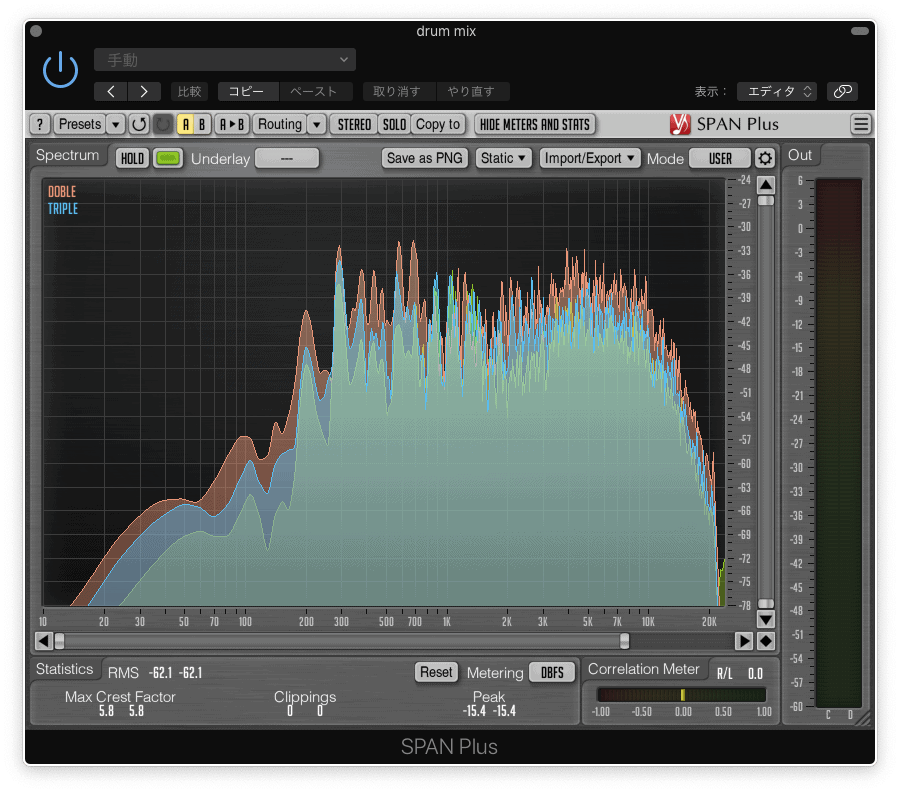

SINGLE/DOUBLE/TRIPLEのサウンドチェック(SNARE)

緑SINGLE

赤DOBLE、

青TRIPLE

出力にもかなり差があって、音質の違いもわかりやすいので音のバリエーションを楽しむことができそうです。

基本はSINGLEで使うのが一番だと思います。

TUBE-STAは真空管の音?

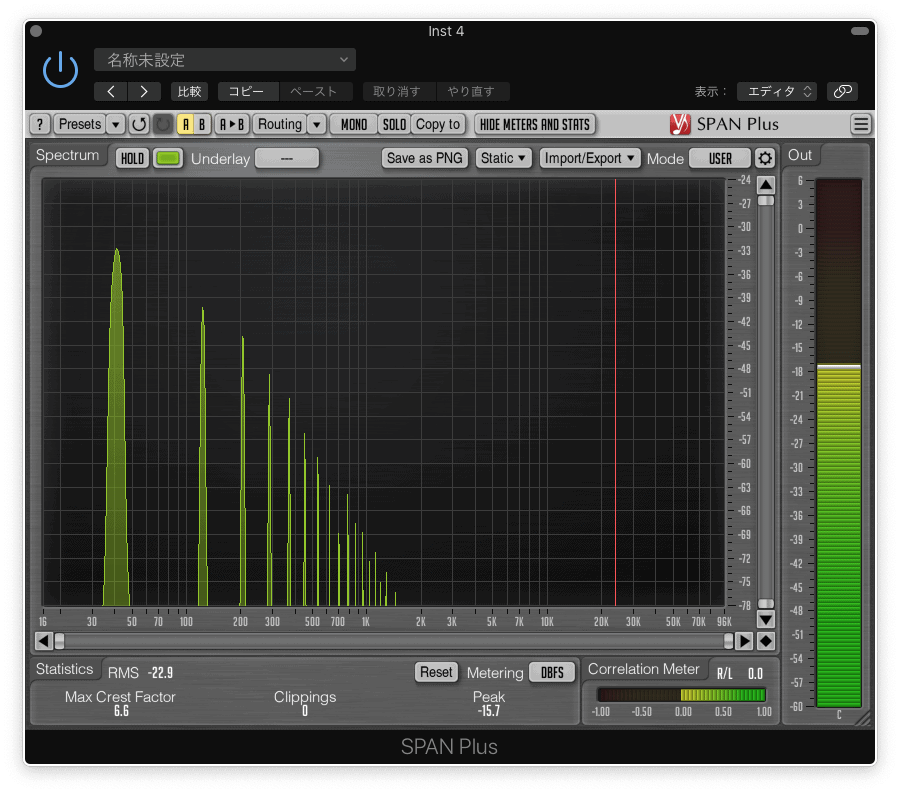

さてTUBEを売りにしているTUBE-STAですが、

TUBEの特徴である倍音は2次倍音とされていますがTUBE-STAはどんな感じでしょうか?

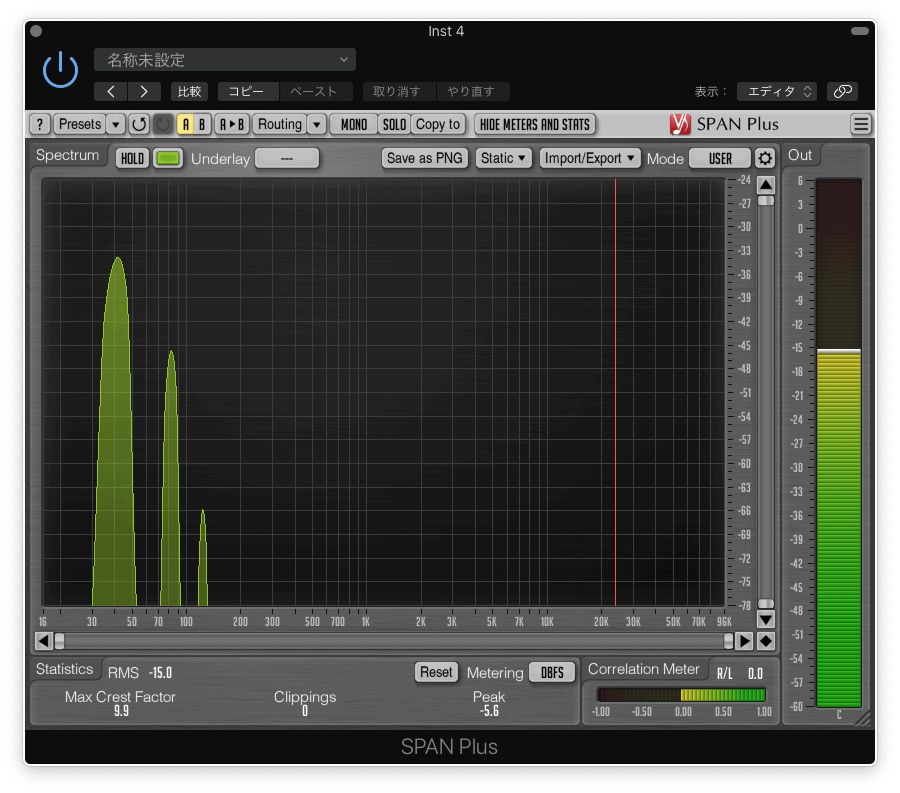

ちなみに、POSITVE GRIDから出ているTUBE COMPを通すとこんな感じのスペクトラムアナライザーになります。

INPUTに12AX7をOUTPUTにEL34をさしています。

サイン波E1を入れて計測してみると

41hz

82hz

123hz

2倍音と3倍音が綺麗に出ています。

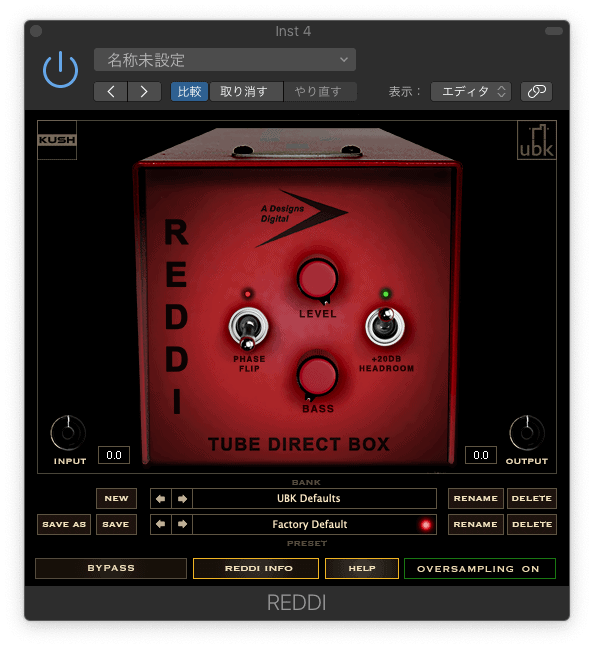

真空管DIで有名なREDDI

こちらで測っても

出力の違いはあるものの真空管特有の2倍音が出ています。

ではTUBE-STAは

なんと2倍音を検出しませんw

検出しているのは

123hz 3倍音であるB2

210hz 5倍音のG3#

293hz 7倍音のD4

378hz 9倍音のF#4

452hz 11倍音のA#

とりあえずこんなところで、

TUBEで2次倍音が出ないのはひょっとしてTUBEと偽っている?

そんな疑問を持ったのでちょっと調べてみました。

- 2次倍音が発生する増幅素子は3極管シングルエンドアンプで多く発生するとのこと当然2次倍音だけではなく3次倍音も出る

- 3次倍音は5極管真空管、プッシュプル回路などで発生し、ほとんどのTR(トランジスタ)増幅素子で発生します。基本的に不協和音なので追加されるべきではない倍音とされています。

- 「真空管は2次倍音が発生して柔らかくて暖かな音が出て、TRでは3次倍音が発生して音が硬くて冷たく聴こえる」厳密には間違い

- 一般的に真空管は、2次倍音が多く出て、TRは3次倍音が多く出るが、真空管によっては3次倍音が出る真空管もあり、2次倍音が出るTRもある

オーディオ仕様の虚像よりhttps://waversasystems.com/archives/4799

つまりなんでもかんでも2次倍音が出ていれば「それはTUBEサンド」とみるのは厳密には間違いという見方になり、

TUBEサウンドを歌っているプラグインは言い換えれば「とりあえず2次倍音」が足されているだけ。という見方もできます。

搭載されている6V6は5極菅なので3次倍音の発生は納得できます。

しかし12AX7は3極菅なので2次倍音は発生しそうな気もしますが、どこかで相殺されているのかもしれませんw

実機を計測しない限りSta-LevelのエミュレーションとしてのTUBEサウンドの真意はわかりません。

しかしその倍音があるのかないのかは別としても音のまとまり方や音質を含めて非常に音楽的なTUBEコンプエミュレーションだと私は思います。

CPU負荷

スレレオ3トラック

モノラル12トラック

これもほぼ負荷なしとみて間違い無いですね。

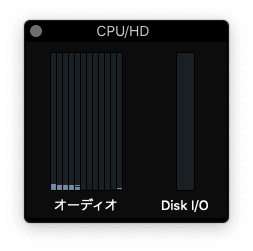

3つのコンプのCPU負荷比較

左FET-76 中央VCA-65 右TUBE-STA

ほぼ変わりない感じがしますね。

本物はいくら?

ちなみにこちらのお値段410400円!

安い!w

と思った人は買いましょうw

Amazon

<a class="yyi-rinker-link" href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15be7469.0fdb5cb6.15be746a.05fad044/Rinker_o_20190408212647?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FRetro%2BInstruments%2BSta-Level%2F%3Ff%3