第101期 《电影小夜曲》专辑详解第五集,《龙凤配》和《走出非洲》

Description

大家好,欢迎来到《电影留声机》栏目,今天我们接着来聊“电影小夜曲”专辑之中的两首曲目,分别是电影《龙凤配》的主题曲以及《走出非洲》的农场主题配乐。

电影《龙凤配》上映于1954年,对于这个中文译名我实在是无力吐槽。不过,想想毕竟已经是快70年前的作品,都快有我两个那么老了,所以对于那时候翻译之中带有的这种土气也就相对很好理解了。电影的英文原名其是就只是单纯女主角的名字,如果按照今天的音译标准来翻译的话,可以译作《萨宾娜》或者《萨布丽娜》。我在之前的节目中解释过欧美关于书或者电影等作品名称的命名问题,他们在这上面并不喜欢太多的弯弯绕绕,直接采用人名或者事物来命名的片子不在少数,比如莎士比亚的很多作品,《麦克白》、《罗密欧与朱丽叶》等等,以及海明威的《老人与海》等等,单看名字都足够普通,却都是一些传世的佳作。但一些能够点题的或者有好的创意的,自然也会用一些文绉绉的词汇来形容,比如《乱世佳人》的英文“Gone with the wind”,直译的话是“随风而逝”,也挺好。这其中甚至包括一些枪战片,诸如《太阳泪》的英文“Tears of the sun”,名字都比较文艺,所以,完全不是有些人故意抹黑人家,说欧美因为词汇的匮乏,起不出什么好名字,这种论调看看笑笑就好,千万不要当真,否则,你就成了井里的青蛙,被人忽悠瘸了都不知道。

刚才提过,电影是1954年的作品,是《电影小夜曲》整张专辑之中选取的最老的一部作品。而专辑本身是1997年的作品,如此一来,整张专辑的时间跨度就长达40余年,接近了半个世纪,可以这么说,这张专辑总结和囊括了半个世纪的电影之中,最优美最动听,当然也必须是最适合改成小提琴协奏曲的那些曲目。这份总结实至名归,堪称电影原声音乐的一座巅峰。

而到我现在来讲述这张专辑,又过去20多年。专辑中的许多电影按照现在的角度都已经成为了历史,现在去观看的话,会有非常明确的时代观感。这又是另一种关于时间的错觉。要知道,如果放在封建时期,那么可能只要不跨越大的朝代,比如明朝到清朝这样的跨度,那么,几十年上百年的社会变化也许都是非常小的。只有当工业革命之后所逐渐形成的现代科技开始蓬勃发展之后,整个社会形态就开始以指数级的方式在发生着改变,“日新月异”这个词才真正成为了现实。于是,到了现在,每过10年这个社会的无论人们的穿着打扮、路上的车辆、甚至于一个城市的建筑和格局都有可能发生天翻地覆的变化。所以,当我们回看70年前的电影作品时,真的会有一种恍如隔世的错觉。

当然,70年对于像电影的女主角奥黛丽·赫本来说,也足够将其从风华正茂转变为垂暮老人。幸好那时候已经有电影这样的媒介可以让我们一睹她当年的动人风采。而不是像我们现在对于中国古典四大美人的样貌只能进行很随意的猜测,以至于如果有相关的电影电视剧的话,总会有人说,里面的四大美女根本不美。其是不是不美,只是没有符合您的审美而已。正应了那句老话:一千个人心中,就有一千个哈姆雷特。

所以,像奥黛丽·赫本这样符合世界审美标准的美人儿本身就不多见,还刚好被那个时代的影音设备记录了下来,也算是一桩幸事。

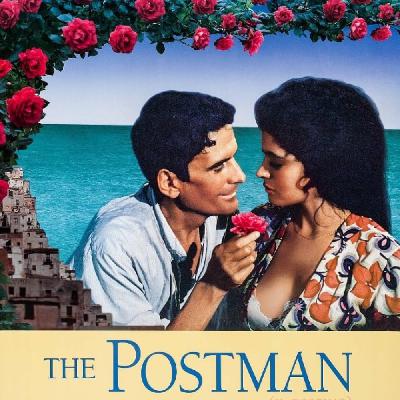

《龙凤配》这部电影的内容按照现今来看,当然无非就是另一个灰姑娘的爱情故事,所以我们可以看到综合评分并不是特别高。但至少在那个年代,演员的演绎是相当的精彩,男的帅女的美,真的可谓是赏心悦目,配合着浓浓的时代气息,让我们可以好好领略一下什么叫做贵族的优雅,以及时间穿越的错觉。

是的,时间穿越到1995年,新版的《龙凤配》上映了,哈里森·福特和朱莉娅·奥蒙德重新演绎了半个世纪前的那段炽热的爱情。因为故事本身就那样,所以口碑依然也就那样,二者的评分仅相差0.1,自然还是老版本险胜。不过因为“小夜曲”专辑中选取的音乐是1995年的音乐版本,所以在这里也无法回避,也就只能一并推荐给大家去看看吧!

至于为何选取了1995年的音乐版本,这个自然也是约翰·威廉姆斯的私心在作祟啦,因为正是他本人创作了1995年版《新龙凤配》的原声音乐,那么,将其选用到专辑之中,也就顺理成章了。然而,要说电影本身的影响力而言,还是1954年的版本受众更加广泛。特别是那种黑白色调下的美女俊男以及独特的光影运用,成为了那个时代的一种象征性符号。

回到音乐上来,威廉姆斯为电影写作的原声音乐也是很符合电影原本情感纠缠的意境。所以,这首曲子在曲调上就充分展示了威廉姆斯高超的古典音乐艺术技巧,将高低音的衔接和转换几乎做到了极致,同时将多个声部的运用也发挥到了极致。

该曲目还运用了四三拍圆舞曲的方式来写作,所以在这些高低音和谐的转换过程中,就会给人一种流转自如,行云如水般的感受。该抒情的地方温柔至极,该有力量的地方也毫不含糊。所以,听罢全曲,听众的整个身心都会跟随着音乐的高低起伏一起转圈圈,一会儿体味出憧憬爱恋的无限美好,一会儿又体味出在两个爱情面前摇摆不定的纠结之感。

该曲目因为我并没有找到原声的版本,所以这里就只能单独讲解帕尔曼的版本,算是个小小的遗憾,但并不会妨碍我们聆听曲子的美好和理解其中所包含的情绪。

今天要讲的第二部影片是1985年上映的《走出非洲》,影片改编自一位丹麦女作家的自传式同名小说。所以从故事上来看就属于典型的真人真事改编的电影。而我以前就说过,但凡是真人真事改编的作品,往往评分就比较高,《走出非洲》这部电影同样也在当年交出了一份令人满意的答卷,到现在依然保持着一个8.6的高分。该片在1986年的第58届奥斯卡上也荣获了包括最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本在内7项大奖,是当年最大的赢家。

故事本身其实不复杂,和上面提到的《龙凤配》一样,也是讲述一个富家女在非洲经营庄园和邂逅浪漫爱情的故事。然而不同的是,《龙凤配》是灰姑娘的华丽转身,《走出非洲》则是化茧成蝶的蜕变。一个是虚构的理想主义,一个则是优美的真人真事。所以获得的口碑也有所不同。

《走出非洲》的原声音乐来自拿过4次奥斯卡小金人的好莱坞著名音乐大师约翰·巴里。我在之前的节目中曾两次介绍过这位大师,分别是《007》和《与狼共舞》那两期节目,感兴趣的小伙伴可以稍后去翻看。

约翰·巴里的音乐风格也是和约翰·威廉姆斯比较相近,二者都有着良好的古典音乐教育经历,所以所谱写的电影原声音乐往往也都有着较为明确的篇章质感,也就是说,整个专辑之中,我们能够感受到有抒情的调子,也有叙事的章节。一些优美动听的旋律本身还会成为咏叹调一般的存在,让音乐本身在电影当中无法被忽视,而不是仅仅简单地和画面融为一体。当然,作为专辑的部分,我在今后找机会再给大家详细说,今天我们也只能按照“小夜曲”之中的选择,单独讲这首《我有一个农场》的主题曲。

现在大家听到的就是影片中的原声版本。曲子开篇用一段管乐和弦乐相互交织的方式打开了整个非洲壮美的场景。给人一种大草原上日出的浓烈感受。主旋律进来的时候,阳光已经洒满了整个世界,视野也一下子开阔起来,从远景的太阳转换到了脚下广袤的草原。调子本身也是135为主的大调谱写,所以就给人一种积极正向的心理暗示。

全曲两次重复了主旋律的部分,但重复之前用很柔和的管乐做了一点过渡,这时候就不光是在描绘整个场景,而是把人物也带入到了场景之中。让这幅壮美的景色,增加了一点生命的色彩,以及这些生命在这个场景中所带来的和谐与美好。

回到小夜曲的版本,小夜曲的版本改编得很少,开头的引子部分完全照搬,只是把从主旋律开始的大编制改成了小提琴协奏。这样的改编让音乐本身所要传递的情绪上有了一些微妙的变化,这些变化主要体现在小提琴本身的音色上。帕尔曼的演绎方式我们以前已经说过,情绪和氛围是他最拿手的好戏。所以在该曲目的改编上,他所营造的氛围从一开始就是女主角的咏叹调。我们可以这么来理解,原版的这首曲子只是一个宏大篇章中的一首序曲,但帕尔曼的版本则可以理解为整个乐章的浓缩和精华。用一首曲子就完整地讲述了整个故事。无论是完整度上和情绪表达上,我个人认为对于看过电影的朋友都应该会和我有一样的感受。而对于没有看过电影的朋友,则可以按我所说的,带入到电影中去试着理解看看。当然,我所说的,也仅仅只是我个人的想法,您在看过听过之后,也许会对我的说法深以为然,也许也会嗤之以鼻,这都无关紧要,重要的是,您已经通过我的讲解,有了自己的理解。

好了,本期节目就是这样,感谢各位听众听我讲述关于电影关于音乐的故事,喜欢的话不妨顺手关注一下,或者点个赞留个言再走,那将是对我最好的支持。我们下周见!