Discover i讀書

i讀書

i讀書

Author: 黃宇菲

Subscribed: 12Played: 81Subscribe

Share

© 黃宇菲

Description

歡迎收聽《i讀書》──一本書,換一種活法。

這裡是我,一個熱愛學習、也喜歡說書的靈魂,開的一個溫柔而直白的小頻道。

我會在這裡,慢慢介紹那些我喜歡的書。不一定是排行榜上的爆款,但一定是在我生命某個轉彎處,曾經照亮我、提醒我、甚至狠狠戳醒我的那幾本。

因為我相信,人生會痛,不總是因為現實太殘酷,而是因為腦袋裡的東西還不夠多、還不夠深、還不夠自由。

讀書,不是高尚的姿態,是求生的本能。

是當世界逼你跪下時,你還能在字裡行間站起來的方式。

聽完如果喜歡,也歡迎自己去買一本實體書翻翻看,感覺會不一樣──

因為每一次翻頁,都是一次靠近自己。

這裡沒有批判、沒有說教,只有一個人在夜裡說書給你聽。

你準備好了嗎?那我們就從第一頁開始。

i讀書

https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/platforms

靈性煉金術

https://open.firstory.me/user/ckrfwubsttyp60801lxgb12w3/platforms

歌聲後的故事

https://open.firstory.me/user/ckitu9j2abhxx08225q7ajqow/platforms

菲你莫屬

https://open.firstory.me/user/clu8dm53001e8010c449sdm9v

65 Episodes

Reverse

由一口都不想浪費的【味味一品】贊助播出!冷冷的天,來碗熱騰騰的泡麵,讓專屬於自己的小片刻,充滿溫暖與放鬆。味味一品,讓每一碗都成為你放鬆的理由。全台各大通路熱賣中! https://fstry.pse.is/8hd62v —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 由一口都不想浪費的【味味一品】贊助播出!冷冷的天,來碗熱騰騰的泡麵,讓專屬於自己的小片刻,充滿溫暖與放鬆。味味一品,讓每一碗都成為你放鬆的理由。全台各大通路熱賣中! https://fstry.pse.is/8hd5xe —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 你不是沒天賦,只是一直活在別人的水裡 你有沒有這種感覺? 每天很努力,卻不知道自己到底在忙什麼。 擅長的事,你一點都不熱愛; 熱愛的事,又好像養不起自己。 肯.羅賓森說過一個故事: 兩條魚在水裡游,卻不知道什麼是「水」。 因為那就是牠們存在的世界。 很多人一輩子,都沒發現自己真正的天命, 不是因為沒有,而是從來沒停下來問: 「這件事,做起來是不是像呼吸一樣自然?」 這本書,不是要你辭職追夢, 而是一步一步,把你帶回真正的自己。 發現天賦,永遠不嫌晚。 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

由一口都不想浪費的【味味一品】贊助播出!冷冷的天,來碗熱騰騰的泡麵,讓專屬於自己的小片刻,充滿溫暖與放鬆。味味一品,讓每一碗都成為你放鬆的理由。全台各大通路熱賣中! https://fstry.pse.is/8hd6nm —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 由一口都不想浪費的【味味一品】贊助播出!冷冷的天,來碗熱騰騰的泡麵,讓專屬於自己的小片刻,充滿溫暖與放鬆。味味一品,讓每一碗都成為你放鬆的理由。全台各大通路熱賣中! https://fstry.pse.is/8hd6c9 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[我知道很多道理]https://artists.landr.com/057829272125 你不是情緒太多,是你的大腦太努力了 你有沒有發現,越想冷靜,情緒反而越失控? 洪蘭在《從大腦看人生》一開始就說了一句很殘酷、卻也很溫柔的話—— 大腦從來不是為了讓你快樂而設計的,它只在乎你能不能活下來。 恐懼、焦慮、憤怒,不是你的缺點,而是大腦最原始的保全系統。 只是這套系統,原本用來對付猛獸,現在卻被迫應付關係、期待與壓力。 如果你一直覺得自己太敏感、太脆弱、太累, 也許問題不是你, 而是你從來沒有用「大腦的角度」看過自己的人生。 完整版裡,有一個會讓你停下來的答案。 #從大腦看人生 #洪蘭 #情緒不是缺點 #心理學 #大腦科學 #自我理解 #停止內耗 #情緒覺察 #書籍分享 #人生視角 #宇菲說書 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

「權民獲利王」活動開跑中每月高達 175 位中獎名額,只要在月底前完成三步驟,就有機會把 Dyson 吹風機、Sony 無線耳機 等大獎帶回家! https://fstry.pse.is/8dfkzv *權證為高槓桿投資商品,可能在短期間內獲得極高報酬或蒙受全部權利金損失。購買前請先了解相關風險並詳閱公開說明書。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 你一直覺得空,不是因為你太貪心 我們都以為,愛是一種感覺。 但《感受愛》這本書直接告訴你—— 愛,其實是生理需求。 就像水、像食物, 長期感受不到愛, 你的身體會先崩潰, 然後才輪到情緒與關係。 為什麼有些人明明被愛包圍,卻依然覺得孤單? 為什麼越努力經營關係,反而越累、越空? 問題不在於「你不被愛」, 而在於——你感受不到愛。 這不是性格問題,也不是你太敏感, 而是大腦與神經系統真的出了警訊。 如果你曾在關係裡慢慢失溫, 這本書,會讓你第一次理解自己。 #感受愛 #心理學 #親密關係 #情緒需求 #被愛的感覺 #關係心理學 #自我覺察 #療癒閱讀 #情緒連結 #壓力與愛 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

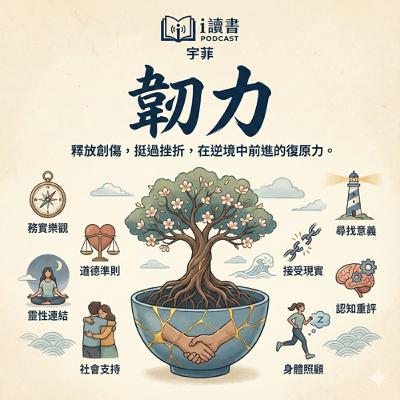

從札幌與青森的靜謐雪景,走進大阪與神戶的都市繁華,不忘再品嘗愛媛柑橘清香、福岡山海美味。日日是好日,長榮航空陪你前往更美好的旅程。 https://fstry.pse.is/8g32lb —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 你以為撐過去就叫韌力嗎? 其實,大多數人不是被打倒,而是倒下後再也站不起來。 研究顯示,超過七成的人一生都會遇到重大創傷,但真正的差別,不在事件本身,而在你「之後怎麼活」。 這不是心靈雞湯,而是來自戰爭、災難與臨床現場的科學答案。 韌力不是天賦,而是一套能被學會、被鍛鍊、被重建的系統。 如果你正覺得自己快不行了,這也許正是你該聽的那一集。 #韌力 #心理韌性 #創傷復原 #自我成長 #心理學 #情緒修復 #低潮自救 #人生必修課 #Podcast推薦 #宇菲 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

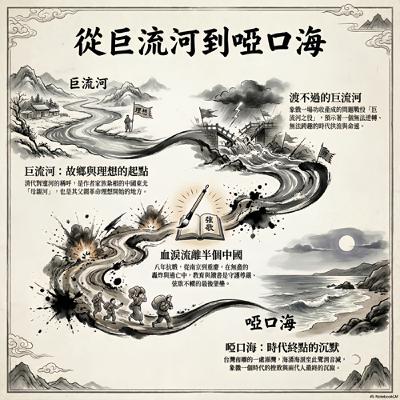

有失能失智照顧需要,請撥打1966長照專線,或洽長照專區網站(衛生福利部 廣告)https://1966.gov.tw/LTC/mp-207.html —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[中華民國國旗歌]https://artists.landr.com/057914011349 有些人的一生,是被時代推著走的;而有些人的一生,則像在一條看不見盡頭的河上漂浮,被巨流捲入深處,不知道下一秒會帶往哪裡。《巨流河》的作者齊邦媛,就是那種站在歷史浪尖上的人。她的生命橫跨戰爭、遷徙、別離與重建,而這條河並不是一條真正的河,而是一段國族的痛、一段家庭的傷、一段個人無法選擇卻必須承擔的流向。當我重新讀這本書時,我感覺自己像在深夜裡突然被一盞燈亮到,照見那些我們以為已經遺忘、其實還在心底沉睡的東西,無聲、龐大、但一直在流動。 #巨流河 #齊邦媛 #戰亂世代 #流亡史 #家與故鄉 #記憶與失去 #閱讀推薦 #必讀好書 #文學故事 #台灣文學 #歷史記憶 #世代創傷 #Podcast #有聲書 #深夜聽書 #YouthForYou青年創作者成長計畫 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

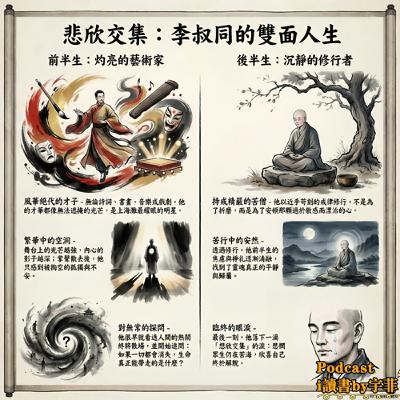

挺你所想!與你一起生活的銀行2025/12/31 前至中國信託銀行ATM領取普發現金一萬元,抽Switch 2主機+瑪利歐組合!申購TISA級別基金,有機會將現金放大!每月新臺幣千元就能投資,還享終身免申購手續費(優惠期間至本行公告截止日止)。詳情請見活動網站 https://fstry.pse.is/8dgycq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[一炁還原]https://artists.landr.com/057829232303 有些人的一生,是走得越遠越散;但李叔同的生命,卻走得越深越亮。從天津豪門的少爺,到上海灘最耀眼的藝術家,再到佛門裡持戒苦行的弘一法師,他用前半生燃燒,用後半生沉澱,把悲與欣都磨成一滴透明的眼淚。這眼淚不是告別,是完成。他曾經愛過、痛過、迷惘過,也曾在無常裡掉落又站起,而最後,他選擇的是一條沒有人替他指路、只有心能帶他回去的方向。這是一個人把自己一點一點拆解,又一點一點修回來的故事。你以為他離開的是人間,其實他找到的是人生。 #悲欣交集 #李叔同 #弘一法師 #一生的轉身 #從繁華到寂靜 #宇菲Podcast 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

背景音樂[自私的基因] 《自私的基因》:如果善良,只是精心設計的騙局? 有沒有想過,我們所有的愛、善良、犧牲,可能從來不是「高尚」,而只是基因寫好的程式? 理查.道金斯說,我們不過是「自私基因」造出來的生存機器,母愛、友情、為別人赴湯蹈火,通通只是那串 DNA 在為自己鋪路。連宗教、音樂、價值觀,也可能只是另一種「文化基因」——模因,在我們大腦裡互相廝殺、搶著被複製。 聽起來很殘酷對不對?但最反諷的是:正因為我們看見這一切,我們才有機會「反叛」。 如果生命的起點是自私,我們還能不能真心去愛? 如果你也在半夜問過「我為什麼要活著」,這一集,就是給你的思考練習。#自私的基因#理查道金斯#演化論#科學思維#哲學思考#人生思考#讀書筆記#知識型創作者#宇菲#人性解析#模因文化#自由意志 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

每年有超過10萬名長輩、身心障礙者以及發展遲緩兒童,在伊甸的陪伴下,努力學習、努力進步、努力生活。此刻,我們需要您穩定的支持,在普發一萬元之際,盼您支持伊甸各項服務,讓更多有需要的人能夠被發現、被珍惜、被守護。 https://fstry.pse.is/8ecehe —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[走別人不敢走的路]https://artists.landr.com/990591957824 有沒有一段時間,你覺得自己很努力,可世界卻像故意跟你作對;你以為只是自己不夠好,直到有一天才發現,原來問題從來不是你,而是你從未真正看懂這個世界的節奏。王永慶寫下的這本書,看起來像在談經濟,其實是在講人生的底層邏輯。他告訴我們,表面越亮的地方越容易碎,真正能撐住一個人的是那些看不見的基礎。而那些基礎,你可能一直以為自己有,但當環境一變,你才知道自己站不站得住。這一集,我想帶你一起走進那個被忽略的真相。 #走自己的路 #王永慶 #人生底層邏輯 #看清本質 #宇菲讀書節目 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

🎧聽藝人苗可麗說:「無力感來自你不能走,有時,我再不深呼吸,就快要不能呼吸了」👉 https://fstry.pse.is/8dlx9m 照顧人生無法預期何時來!「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來!點擊連結,讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[真相謠言]https://artists.landr.com/055905914778 在這個世界裡,真相好像走得越來越慢。它還在繫鞋帶,謠言已經跑過你家門口,順便敲了兩下你的情緒。更可怕的是,我們開始習慣這種速度差,甚至習慣到不再確定自己是不是還能分辨什麼是真、什麼是假。後真相時代最可怕的不是假新聞本身,而是我們無聲無息地失去對真相的耐心。當資訊像海嘯一樣淹來,你會發現保護自己的不是更快的反應,而是更慢的清醒。這本書帶你看見一個殘酷卻必要的現實:謠言跑得快,是因為它知道你會累;而真相之所以還站著,是因為它知道你終會回頭找它。 #假新聞時代 #後真相 #資訊戰 #認知陷阱 #媒體素養 #情緒操弄 #思考的力量 #真相還在穿鞋 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

挺你所想!與你一起生活的銀行2025/12/31 前至中國信託銀行ATM領取普發現金一萬元,抽Switch 2主機+瑪利歐組合!申購TISA級別基金,有機會將現金放大!每月新臺幣千元就能投資,還享終身免申購手續費(優惠期間至本行公告截止日止)。詳情請見活動網站 https://fstry.pse.is/8dgycq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[改變]https://artists.landr.com/055905840893 你以為「變成更好的人」靠的是天賦? 錯。真正決定你人生走向的,不是你的智力、不在你的出身,而是——你用什麼心態看自己。 五百週蟬聯榜單、五百萬人因它改變人生,比爾・蓋茲年度唯一推薦,TED破五百萬觀看……這本書之所以能震撼世界,是因為它揭開了一個殘酷真相: 我們以為的“努力”,很多時候是在證明自己,而不是讓自己成長。 卡蘿・杜維克博士花數十年研究,指出人其實分成兩種: 固定心態的人,只追求表現;成長心態的人,專注變得更好。 你現在過得累、焦慮、停滯不前, 也許不是你不夠好,而是你從來沒被教過如何改寫自己的「心態程式碼」。 #心態致勝 #成長型心態 #Mindset #心理學 #改變人生 #卡蘿杜維克 #成功思維 #自我成長 #人生進化論 #學習如何學習 #閱讀推薦 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

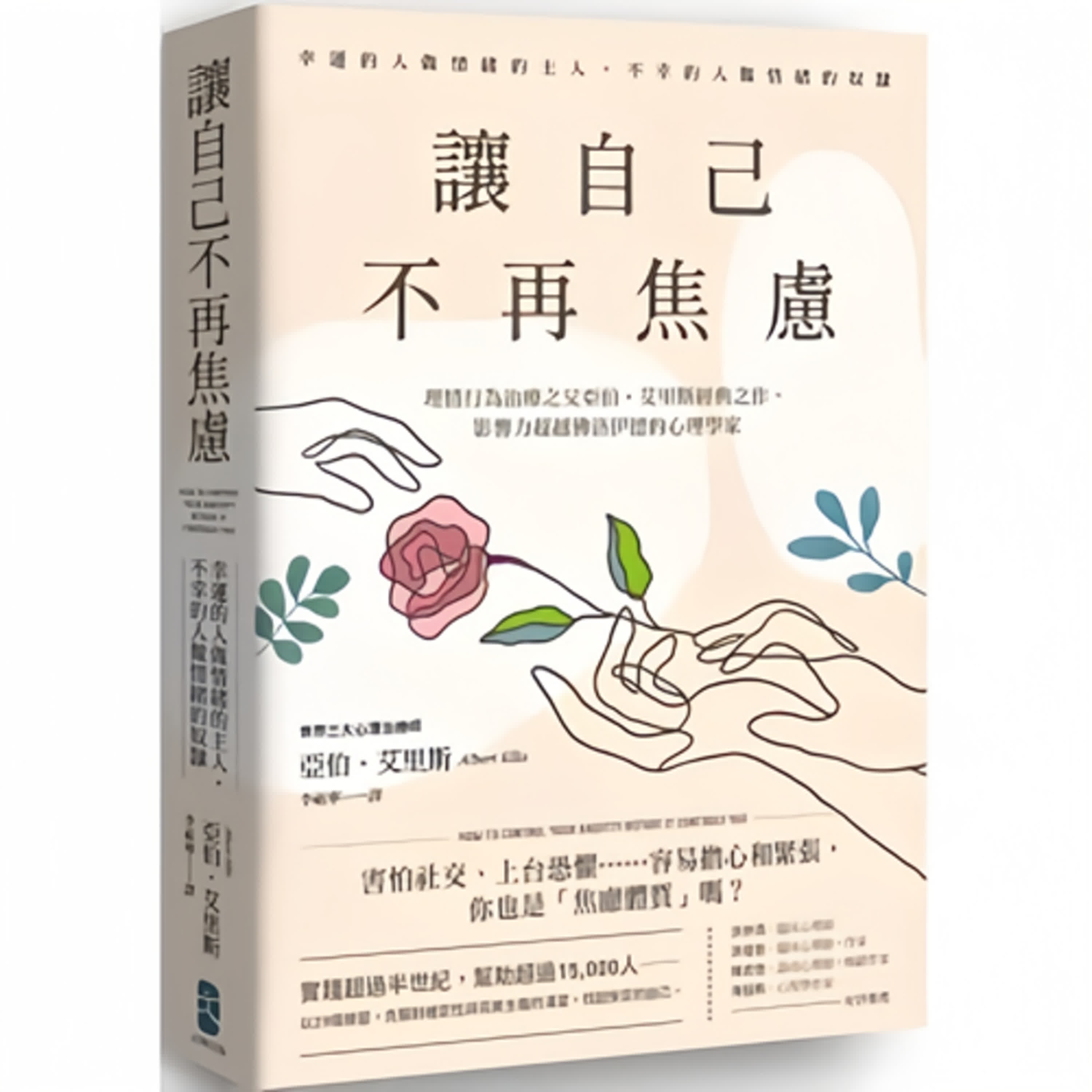

🎧聽藝人苗可麗說:「無力感來自你不能走,有時,我再不深呼吸,就快要不能呼吸了」👉 https://fstry.pse.is/8dlx9m 照顧人生無法預期何時來!「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來!點擊連結,讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[改變的鑰匙] https://artists.landr.com/055855442413 〈不完美的勇氣:你其實沒有那麼脆弱〉 你有沒有想過—— 我們以為壓垮自己的,是焦慮本身; 但真正把我們逼到角落的,其實是「一定要完美」「一定要被認可」「一定不能失敗」的那些聲音。 《讓自己不再焦慮》揭露了一件殘酷、卻足以讓你自由的真相: 焦慮不是命運,而是信念造成的。 只要改變信念,你就能改變人生。 亞伯.艾里斯,世界三大心理師之一,自己曾是極端焦慮的人。 他用 29 個練習,把焦慮拆解到看起來像個笑話: 原來你以為「一定會發生」的災難,根本從沒真正出現過。 如果你總是擔心、總是害怕、總是苛求自己—— 也許,你心裡那句「我不夠好」正需要被駁斥。 透過「ABCDE 轉念法」「重新架構法」「無條件自我接納」等技巧,你能逐步降低對他人認可、對完美的依賴,換回內心的平穩。 這是一本能讓你理解情緒、練習改變、重新變得自由的自我修復工具書。 #讓自己不再焦慮 #焦慮體質 #情緒療癒 #心理學 #REBT #轉念練習 #自我接納 #心理健康 #成為更好的自己 #不完美的勇氣 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

你不理財,財不理你!想學理財,玉山罩你!玉山銀行全新Podcast節目《玉山學堂》帶你深入淺出掌握每週市場脈動!還有知名主持人蔡尚樺領銜的跨世代對談,從不同的角度打好理財基本功!現在就點擊連結收聽👉 https://fstry.pse.is/8fmrfx —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[情緒巨嬰]黃宇菲 - 情緒巨嬰 《巨嬰國:我們以為自己長大了,其實沒有》 如果你曾經疑惑: 「為什麼明明已經成年,卻老是被情緒綁架?」 「為什麼很多人一遇到挫折,就像小孩一樣崩潰?」 那你一定要看看《巨嬰國》。 武志紅花了二十一年思索、五年書寫,他想揭開一個殘酷又真實的現象—— 大多數成年人,其實心理水準都還停留在嬰兒期。 那些強迫症、控制狂、玻璃心、無安全感,甚至全能自戀…… 其實都源自兩個最原始的渴望: 「抱抱我。」 「看著我。」 而這本書,就是一面照妖鏡。 你以為你是在看別人的問題, 看著看著,卻突然發現: 原來那個巨嬰,是我自己……? #心理成長 #武志紅 #巨嬰國 #情緒覺察 #內在小孩 #心理學 #心理書推薦 #中國家庭 #關係界線 #自我探索 #內在嬰兒 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

🎧聽藝人苗可麗說:「到底什麼是人生無常,直到經歷過才知道……」 👉 https://fstry.pse.is/8dlxxu 照顧人生無法預期何時來!「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來!點擊連結,讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[粥而復屎]https://artists.landr.com/990591209558 〈如何對付蠢人?還是先別變成蠢人〉 你有沒有被蠢人氣到過?那種在群組裡堅持轉發假新聞、開會時搶你功勞、開車不打方向燈還理直氣壯的傢伙。 但更可怕的是——我們也可能正在變成那個蠢人。 法國哲學家馬克西姆·羅維爾說,愚蠢不是智商問題,而是「拒絕互動」的結果。 當你停止傾聽、停止思考、只想贏的那一刻,你就掉進了愚蠢的陷阱。 這本書教的不是罵人,是讓你在被氣炸之前,學會優雅地拆除蠢人的陷阱。 想活得聰明,不是逃離蠢人,而是別讓自己被拖成他們的一員。 學會面對「蠢人」,其實是在練習如何不變成他們。 #如何對付蠢人 #哲學書單 #情緒管理 #人際關係 #人生智慧 #MaximeRovere #愚蠢學 #法國哲學 #思考的藝術 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

🎧聽藝人苗可麗說:「到底什麼是人生無常,直到經歷過才知道……」 👉 https://fstry.pse.is/8dlxxu 照顧人生無法預期何時來!「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來!點擊連結,讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[愛是永不止息]https://artists.landr.com/057914000220 〈為什麼越愛越疏遠?心理學家揭開親密的七個陷阱〉 你有沒有發現,明明還愛著對方,卻常常一句話就能引爆冷戰? 蘇·約翰遜在《依戀與親密關係》中揭露——真正摧毀關係的,不是爭吵,而是「失去情感連結」。 我們在爭吵中,其實都只是在呼喊:「你還在嗎?你還愛我嗎?」 書中提出七種「情緒取向對話」,教人辨認魔鬼式互動、面對傷痛、重啟連結。 原來,愛不是一場辯論,而是一場「我需要被你看見」的戰爭。 書中透過七種對話方式——從辨識惡性互動、分享傷痛,到重新建立情感連結——教人如何讓愛重新流動。 這不是技巧的學習,而是學會「打開心」與「被看見」。 當你懂得以情感為橋,就不再害怕爭吵,而是懂得擁抱。 #依戀理論 #親密關係 #伴侶溝通 #情緒取向治療 #心理學書單 #蘇約翰遜 #愛的修復 #HoldMeTight #情感教育 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

挺你所想!與你一起生活的銀行2025/12/31 前至中國信託銀行ATM領取普發現金一萬元,抽Switch 2主機+瑪利歐組合!申購TISA級別基金,有機會將現金放大!每月新臺幣千元就能投資,還享終身免申購手續費(優惠期間至本行公告截止日止)。詳情請見活動網站 https://fstry.pse.is/8dgycq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[流動]https://artists.landr.com/057829959842 當世界觀「跳頻」的那一秒 我們以為科學只要累積事實就會前進,但孔恩說:真正的躍遷常在體制之外發生。當「異例」越積越多,舊地圖忽然失靈,你敢不敢換一張新地圖?從「物理稱王」到「生技崛起」,半世紀過去,典範仍在轉移。你相信真理,還是相信共識? 常態科學解謎、製造異例;危機逼近時,革命改寫規則——這就是「典範轉移」。「典範/不可共量」等關鍵概念,放到今日的生技與演算法時代,依舊刺痛而有效。 #科學革命的結構 #孔恩 #典範轉移 #不可共量 #科學哲學 #書單推薦 #讀書筆記 #知識短影音 #生技時代 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

挺你所想!與你一起生活的銀行2025/12/31 前至中國信託銀行ATM領取普發現金一萬元,抽Switch 2主機+瑪利歐組合!申購TISA級別基金,有機會將現金放大!每月新臺幣千元就能投資,還享終身免申購手續費(優惠期間至本行公告截止日止)。詳情請見活動網站 https://fstry.pse.is/8dgycq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[七宗罪的夢]https://artists.landr.com/990591237445 《七宗罪:成為人類的生物學》——當罪惡,其實是本能的迴路 當我們談「罪」,我們以為是在審判;但這本書要告訴你——其實,我們只是被大腦寫好的劇本,照著演。 《七宗罪:成為人類的生物學》是神經科學家 Guy Leschziner 的顛覆之作。他不談懺悔,也不談救贖,而是用顯微鏡去看那些「罪」——傲慢、貪婪、嫉妒、懶惰、憤怒、色慾、暴食——原來全都藏在我們的基因裡,是演化給我們的生存道具。當大腦誤觸開關,我們才變成了「罪人」。 這本書最迷人的地方,在於它讓你開始懷疑:我真的能選擇善良嗎?還是善良只是神經元之間的暫時平衡? 作者帶你走進神經學的地下室,讓你看到每一個衝動背後,都有一段關於「人類如何成為人類」的故事。 如果你曾對自己的慾望感到恐懼、對世界的道德感到懷疑,這本書會讓你重新理解「罪」——不是墮落,而是人性。 #七宗罪 #成為人類的生物學 #人性與本能 #罪與神經科學 #人類為什麼會犯罪 #腦的陰影 #慾望的進化 #哲學思考 #宇菲Podcast #閱讀的靈魂實驗室 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

每年有超過10萬名長輩、身心障礙者以及發展遲緩兒童,在伊甸的陪伴下,努力學習、努力進步、努力生活。此刻,我們需要您穩定的支持,在普發一萬元之際,盼您支持伊甸各項服務,讓更多有需要的人能夠被發現、被珍惜、被守護。 https://fstry.pse.is/8ecehe —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[心經RAP]https://artists.landr.com/055855865090 《心經》:佛陀留給我們最勇敢的禮物 一行禪師說:「《心經》是佛陀給予我們最珍貴的禮物,一份無畏勇敢的禮物。」 但你可曾想過——這部只有兩百六十字的經文,為什麼能跨越兩千年,還能療癒人心? 當雲變成紙,一行禪師看見了「相即」;當「空」不再是空無,他教我們如何破除分別心。 這本書記錄了一行禪師多年來的教導與修行,提醒我們: 真正的修行,不在寺院,而在每一次呼吸與微笑之間。 《心經》不是宗教,而是一場覺醒。 當你讀懂「色即是空,空即是色」,你會發現,人生的痛苦從來不是敵人。 那一刻,你也能走向自己的「彼岸」。 #心經智慧 #一行禪師 #空性 #覺醒之道 #彼岸的智慧 #宇菲推薦 #靜心日常 #佛系思考 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

🎧聽藝人苗可麗說:「無力感來自你不能走,有時,我再不深呼吸,就快要不能呼吸了」👉 https://fstry.pse.is/8dlx9m 照顧人生無法預期何時來!「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來!點擊連結,讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[腦腐] https://artists.landr.com/990591672673 你以為自己懶?其實是「腦霧」在作祟!《腦霧修復》:三週喚醒你的專注力與快樂力 你是不是常常打開二十個網頁,卻忘了自己在找什麼? 想戒菸、節食、提振精神都失敗? 那不是意志力問題——而是你的大腦「被霧困住了」。 《腦霧修復》作者麥克‧道博士,用三週,幫你重啟「腦內作業系統」。 從飲食、睡眠到心靈覺察,一步步修復被壓力、焦慮與分心吞噬的腦。 他說:「當你的腦重新被整頓,你的人生也會重新開機。」 現在,就開始這場「大腦重生計畫」。 讓多巴胺、血清素與皮質醇重回平衡。 三週後,你會發現記憶變清晰、心情變穩定。 #腦霧修復 #注意力不足 #情緒低潮 #MikeDow #大腦保養 #三週挑戰 #健康生活 #心靈重啟 #專注力訓練 #現代病救星 #失語症支持 #心理健康#三週腦霧修復 #重啟你的腦 #21天清腦挑戰 加入會員,支持節目: https://cks78e39l9h360801y7dumfed.firstory.io/join 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

🎧聽藝人苗可麗說:「他每次清醒時就說,你們照顧我辛苦了」 👉 https://fstry.pse.is/8dlxjp 照顧人生無法預期何時來!「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來!點擊連結,讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[回到最初] 你相信,只用「想」的力量,就能改變命運嗎? 這不是玄學,而是一場腦波與靈性共振的療癒革命——希塔療癒(Theta Healing)。 創辦人維安娜,曾經身患絕症、醫藥束手無策,卻在進入「希塔波」冥想狀態後,奇蹟般痊癒。 她發現,只要讓大腦進入θ波、結合愛與信念,就能清理潛意識的恐懼與負能量,重新下載健康、幸福與豐盛的人生。 有人癌症退縮、有人破產翻身、有人重拾愛與家庭。 這不只是療癒,而是一場「創造新實相」的實驗。 看完你會懷疑,你的人生,是不是也能被重寫? 本書揭示如何結合信念、愛與造物主的能量,改寫命運、顯化豐盛。 這是一趟「內在覺醒」與「自我修復」的旅程。 #希塔療癒 #顯化法則 #身心靈療癒 #吸引力法則 #ThetaHealing #心想事成 #潛意識轉化 #靈性成長 #正念冥想 #宇宙能量 加入會員,支持節目: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments

🎧聽藝人苗可麗說:「他每次清醒時就說,你們照顧我辛苦了」 👉 https://fstry.pse.is/8dlxjp 照顧人生無法預期何時來!「先來一杯 我們再聊」節目聆聽照顧者、陪你預備長照未來!點擊連結,讓我們有機會不在照顧困境掙扎。 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 背景音樂[按部就班]https://artists.landr.com/057829830561 馬修‧麥康納的人生轉折——改變命運的十卷羊皮卷 在成為奧斯卡影帝之前,馬修‧麥康納曾經迷失方向。就在法學院考試的那一天,他讀到一本書——《世界上最偉大的推銷員》。那一刻,他幾乎錯過了考試,卻因此找到人生。書中牧童哈菲德靠十卷羊皮卷改變命運,而馬修說:「我所有的成功、幸福與平靜,都來自這幾卷羊皮卷。」 到底卷中寫了什麼?為什麼一個推銷故事,能讓人勇敢改變一生?也許,你的人生答案,也藏在這十卷之中。 《世界上最偉大的推銷員》由奧格‧曼迪諾撰寫,是全球暢銷的勵志經典。書中主角哈菲德從牧童起家,依循十卷羊皮卷的原則——從愛、行動、堅持到自我掌控——最終成為富有與平靜兼具的成功者。 #馬修麥康納 #世界上最偉大的推銷員 #羊皮卷 #勵志書單 #成功學 #心靈成長 #奧斯卡影帝 #改變人生的書 #OgMandino #書中有力量 加入會員,支持節目: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cks78e39l9h360801y7dumfed/comments