Discover ¡La Casa de Uterpe !

¡La Casa de Uterpe !

14 Episodes

Reverse

“Todos trabajamos por tres cosas: la fama, el oro y el placer. Tengo fama, no necesito oro, y los placeres de antaño me aburren...”

Rossini

La vida de este personaje de enorme talento, mezcla de locura y genio, burlón, hipocondríaco, mujeriego, maniaco-depresivo, innovador cocinero y gran comilón, es sorprendente.

Giovacchino Antonio Rossini, más conocido como Gioachino Rossini, nació en Pesaro (Italia) en 1792.

Durante su vida fue todo un personaje, hijo de una soprano y de un músico, vivió el mundo de la música desde niño, estrenando su primera ópera en 1810 con 18 años. Compuso alrededor de 39 óperas, numerosos himnos, cantatas y obras religiosas.

A sus 24 años alcanzó enorme éxito con la obra “El barbero de Sevilla”, estrenada en febrero de 1816. Su siguiente paso fue saltar de La Scala de Milán al Teatro San Carlo de Nápoles, la meca de la ópera italiana.

Entre sus óperas más famosas destacan “El Barbero de Sevilla”, “La Urraca Ladrona”, “Otelo” y su última obra, “Guillermo Tell”, después de esta última decide abandonar por completo la composición musical a la edad de 37 años para dedicarse a su otra gran pasión: la gastronomía.

Sobre los motivos de su retirada en 1829, el mismo dejó escrito:

“Después de Guillermo Tell, un éxito más en mi carrera no añadiría nada a mi renombre; en cambio, un fracaso podría afectar. Ni tengo necesidad de más fama, ni deseo de exponerme a perderla”

Gioachino Rossini murió el 13 de noviembre de 1868 en Passy, Francia, tras una larga lucha contra un cáncer de recto.

Fue enterrado en el Cementerio parisino del Père-Lachaise. Sus restos fueron trasladados en 1887 a Florencia y descansan en la Basílica de la Santa Croce.

Recordemos a Gioachino Rossini con tres de sus óperas más conocidas:

1.- “Abran paso al factótum” aria de la ópera “El Barbero de Sevilla”, se estrenó el 20 de febrero de 1816, en el Teatro Argentina de Roma.

2.- Obertura “La Urraca Ladrona”, la ópera fue interpretada por primera vez el 31 de mayo de 1817 en el teatro de La Scala en Milán.

3.- Obertura final de la ópera “Guillermo Tell”, fue estrenada en el Teatro de la Real Academia de Música de París el 3 de agosto de 1829.

Créditos del audio

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox. Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Pérez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán.

Chopin es tan débil y tímido que puede ser herido incluso por el pliegue de un pétalo de rosa (George Sand)

FEDERICO CHOPIN, EL POETA DEL PIANO

La carrera de Chopin se desarrolló durante el Romanticismo, en el segundo periodo conocido como «Romanticismo pleno». Se distinguió por sus originales melodías, refinadas armonías, ritmos delicados y belleza poética.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

Federico Chopin nació el 22 de febrero de 1810 en Żelazowa Wola, Polonia; perteneció a una familia de la nobleza polaca. Federico fue el segundo y único varón de cuatro hijos.

Federico y sus hermanas crecieron en un ámbito en el que el gusto por la cultura en general, y la música en particular, era considerable. Su hermana Ludwika fue su primera maestra de piano. A los siete años de edad, compuso su primera obra: “La Polonesa en sol menor para piano”, publicada en noviembre de 1817.

A los ocho años tocaba el piano con maestría, y componía: dio su primer concierto público el 24 de febrero de 1818. El resto de su vida musical puede leerse en sus múltiples biografías.

SU OBRA

Su legado musical constó de 27 estudios de piano, 25 preludios, 21 nocturnos, 52 mazurcas, 19 polonesas, 4 rondos, 4 scherzos, 4 baladas, 4 impromptus, 2 conciertos, 3 sonatas y una barcarola, entre otros.

Su perfecta técnica, refinamiento estilístico y elaboración armónica han sido comparadas con las de Johann Sebastian Bach, Franz Liszt y Ludwig van Beethoven, por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. La obra de Chopin representa al romanticismo musical en su estado más puro.

ENFERMEDAD CRÓNICA DE CHOPIN

En su juventud, Chopin sufrió de procesos respiratorios, diarreas recurrentes y pérdida de peso. En 1826 (a la edad de 16), tuvo una enfermedad que duró 6 meses, durante la cual presentó quejas respiratorias y severo dolor de cabeza.

En febrero de 1837 enfermó con fiebre alta y permaneció exhausto y apático. Fue confinado a su cama por varias semanas. El Dr. Pierre Gaubert, médico de Chopin, fue inflexible y enfatizó y sugirió que podría tener tuberculosis.

El 3 de diciembre del mismo año escribió:

"Estas dos semanas, he estado enfermo como un perro, tuve escalofríos a pesar de una temperatura de 33°C, entre rosas, naranjos, palmeras e higueras. De los tres doctores más famosos de la isla, uno olió lo que escupí, el otro tapó donde había escupido, el tercero escuchó mientras yo expectoraba. El primero dijo que yo estaba muerto, el segundo que me estaba muriendo y el tercero que yo me moriría"

Su salud declinó visiblemente desde 1840. Tuvo una pérdida de peso importante y presentó palidez apergaminada. El 2 de julio escribió:

“mis piernas están hinchadas, estoy débil y haragán, no puedo subir escaleras, me sofoco"

Los años de mayor creatividad fueron justamente aquellos en los que se manifestaron la enfermedad pulmonar y las crisis depresivas pasajeras; esto es, entre los 29 y los 36 años. El propio Federico lo dijo:

“¡Y yo aquí, condenado a la inactividad! Me sucede a veces que no puedo por menos de suspirar y, penetrado de dolor, vierto en el piano mi desesperación”

LOS ÚLTIMOS DÍAS

En la tarde del 15 de octubre de 1849 se sintió muy mal; durante la noche no podía hablar y presentaba periódicas pérdidas de conciencia. Al día siguiente dejó instrucciones relacionadas con sus manuscritos. Le pidió a su hermana Ludwika que su corazón fuera enterrado en Polonia y expresó el deseo de que en la misa de difuntos se interpretara su Réquiem.

Entonces durmió hasta la medianoche; cuando despertó le dijo a su médico: "No más". Falleció a las 2 de la mañana del 17 de octubre de 1849. El Dr. Cruveihier constató el fallecimiento. La causa se describió en su certificado de defunción como "Tuberculosis de los pulmones y laringe".

El patriotismo de Chopin encontró su expresión en su música, y para los polacos llegó a simbolizar el nacionalismo polaco. El último deseo de que su corazón fuera removido de su cuerpo antes de que lo enterraran fue cumplido, fue depositado en un frasco de cristal y enclaustrado en un pilar del templo de la Iglesia de la Santa Cruz en Varsovia, donde continúa hasta nuestros días. Este lugar se ha convertido en un sitio de peregrinaje para los devotos de Federico Chopin, que acuden convencidos de que ahí descansa el más grande de todos los patriotas polacos. Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de Père-Lachaise, en París, Francia.

ALGO DE SU MÚSICA

Federico Chopin fue un genio que cambió la forma, la utilización de la técnica y el estilo del piano, y también revolucionó las formas musicales. Un genio que superó, hasta límites sobrehumanos, la adversidad de padecer una enfermedad física debilitante y un temperamento inestable.

En el aniversario de su fallecimiento, vamos a recordarlo con tres de sus obras:

1- Polonesa en Lab mayor, Opus. 53, La Polonesa Heroica

Compuesta en 1842, una época en la que Chopin tenía grandes problemas de salud y habitualmente cama con fiebres y vómitos. Es una obra de alabanza a su tierra, aunque no sigue la forma clásica de polonesa.

2- Vals in Reb mayor, Opus. 64, No. 1, El vals del minuto.

Parece que Chopin pudo componer en torno a 36 valses, piezas de concierto, no para ser bailadas. Empezó a componerlos con 14 años y estuvo haciéndolo durante toda su vida. El más conocido es el vals del minuto, aunque su interpretación suele durar un minuto 40 segundos parece que el término minuto no se refiere a la duración de la pieza si no a la pequeña ésta.

3- Estudio Opus. 10, No. 12 in Do menor, el estudio revolucionario

Los estudios de Chopin están considerados como obras maestras de la técnica y son un referente para todo pianista. Chopin escribió un total de 27 estudios en entre 1830 y 1840.

Están distribuidos en sus opus 10, 25 y tres estudios sueltos. En concreto en estudio No. 12 de su Op. 10, dedicado a Liszt al igual que los demás de este opus, toma su nombre de la revolución de los cadetes en Polonia contra el dominio ruso en 1831.

PARA ESCUCHAR, FAVOR DE DAR CLIC EN LA IMAGEN Y LISTO; ESTARÁN CONECTADOS CON EL PODCAST “LA CASA DE EUTERPE”

Referencias:

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin

https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-frederic-chopin

https://www.youtube.com/watch?v=aASXwut4f-Q

https://www.melomanodigital.com/federico-chopin-poeta-del-piano/

Créditos del audio

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox. Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Pérez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán.

“¿Por qué un artista, un creador ha de sufrir hambres y miserias? Aquí descansa, entre nosotros, el secreto del fracaso de la cultura de México como pueblo. Somos un país de descamisados y de zánganos. Se desprecia al músico, al pintor, al poeta, por considerarlos como a los bufones que danzan en los banquetes de los burócratas. Pero es que se les hace bufones por la fuerza del hambre. Aunque muchos nos revelemos, la rebeldía es la soledad, la soledad infecunda, el abandono, la miseria”.

Silvestre Revueltas, 5 de octubre, aniversario de fallecimiento.

Silvestre Revueltas Sánchez, compositor mexicano modernista de música sinfónica de la primera mitad del siglo xx, violinista y director de orquesta. Es considerado como uno de los compositores más influyentes de México, por el alcance y originalidad de su música de cámara y de ciertas obras que se han vuelto una parte muy importante del repertorio orquestal.

Compuso más de 70 obras musicales, para cine, de cámara, orquestal, ballet, vocal y piano. Podemos citar: Sensemayá, Redes, La noche de los mayas, Cuauhnáhuac, Homenaje a García Lorca, Música para charlar, Janitzio, etc.

Murió de bronconeumonía en la madrugada del 5 de octubre de 1940. Su muerte prematura privó a México de un compositor de gran talento.

Vamos a recordarlo a través del podcast, “La casa de Euterpe”.

Créditos del audio

Guion: Silvia Clemente.

Locución: Carmen Inés Delgado, Martín Juárez, Juan Manuel Guzmán.

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox. Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Pérez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán para radio UJAT 107.3 F. M. de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

“El Ruiseñor Mexicano”, la soprano Ángela Peralta, cuya fama trascendió México al grado de llegar a presentarse en los escenarios más importantes de Europa del siglo XIX. Hoy vemos calles, teatros y escuelas con su nombre, pero, ¿cuál es la historia de esta mujer?

NACE EL RUISEÑOR

María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta y Castera, nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1845. Bajo el nombre artístico de “Ángela Peralta” se dio a conocer en México y Europa por sus dotes como cantante de ópera. A los 15 años de edad, Ángela debutó en el Gran Teatro Nacional cantando la ópera “El Trovador”.

Tanto era el afán de los espectadores para presenciar la ópera que muchos asistentes compraron su entrada para escuchar de pie. El periódico “La Sociedad” en su edición del 22 de julio de 1860 describió la presentación de la Peralta así:

“Posee la Srita. Peralta una voz de timbre delicado y simpático, bastante extensa y, sobre todo, homogénea. La naturaleza y el estudio le han dado una notable agilidad, una ejecución correcta, suma precisión y facilidad en las ejecuciones, y abunda en sentimiento y expresión. Es, pues, una aficionada muy superior, y su porvenir tan brillante, cuanto que, siendo muy joven, alcanza ya un mérito poco común; no dudamos, pues, que bajo una dirección hábil y juiciosa desarrollará completamente sus cualidades naturales y adquirirá con la edad mayor volumen de voz”.

EN EUROPA

Debido a sus dotes musicales Ángela Peralta hizo su debut en la Scala de Milán, el 23 de mayo de 1862. Cantó prácticamente las principales obras de los grandes autores de su tiempo. Además de cantante ejecutaba el arpa, el piano y era compositora. Debido a su éxito rotundo, Angela Peralta inició una extensa gira de tres años por Roma, Turín, Florencia, Bolonia, Lisboa, Alejandría, Génova, Nápoles, San Petersburgo, Madrid, Barcelona y El Cairo.

Es en España, durante esta gira, donde algunos periodistas, impresionados por su bella voz, le dieron el título del “Ruiseñor Mexicano”, además de que en Italia le nombran “Angelica di voce e di nome”, Angélica de voz y de nombre, haciendo referencia a que tenía la voz de un ángel y no solo en su nombre.

INVITACIÓN A MÉXICO

El emperador Maximiliano I de México le pidió regresar a México para cantar en el Teatro Imperial Mexicano y en octubre de 1865 aceptó la invitación. El 20 de noviembre fue recibida por los artistas del Teatro Imperial, por los alumnos de la Academia de San Carlos, intelectuales, músicos y por la población en general que la vitoreó en los barrios de San Antonio Abad, Portales, Mexicaltzingo e Iztapalapa.

En 1866 cantó para los emperadores Maximiliano I de México y Carlota de México y se le nombró “Cantarina de cámara del imperio” Realizó presentaciones en Guanajuato, León, San Francisco del Rincón. En Guadalajara inauguró el Teatro Juan Ruiz de Alarcón (hoy Teatro Degollado).

Ante la caída inminente del régimen imperialista, se trasladó al puerto de Veracruz y se embarcó a Europa. Ahí se presentó en Italia y España. En Madrid, contrajo matrimonio con su primo hermano y literato Eugenio Castera lo cual significó su declive dedicándose a componer pequeñas piezas.

En esta época la prensa escribe de ella:

“La Sra. Peralta, como de costumbre, entusiasmó a la concurrencia, y este entusiasmo llegó a su colmo cuando Ángela cantó la aria del delirio. Nuestro Ruiseñor se hace cada día más digno de la fama que ha conquistado, y el público mexicano encuentra en ella a su artista más querida.”

Después de cuatro años y medio en Europa, regresó a la Ciudad de México. En 1877 viajó por el norte de la República Mexicana; se presentó en Querétaro, Celaya, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Morelia, en el Teatro Progreso de Monterrey, en Saltillo, Durango y La Paz.

LA MORTAL FIEBRE AMARILLA

Para agosto de 1883 llegó a Mazatlán, Sinaloa, donde presentaría lo mejor de su repertorio operístico, pero no contó con que en el puerto azotaba la “fiebre amarilla” y Ángela fue víctima del mal cayendo enferma. Finalmente, el 30 de agosto de 1883, el virus mortal de la fiebre apagó la voz privilegiada en el cuarto No. 10 del Hotel Iturbide a las 10:15 horas.

Sus restos mortales fueron sepultados en el cementerio municipal de Mazatlán, pero en 1942 y por iniciativa del periodista Rafael Martínez, fueron exhumados y trasladados suntuosamente a la Ciudad de México, logrando que se colocaran en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón de Dolores, donde hasta ahora se conservan.

Desafortunadamente, nunca conoceremos la voz de Ángela Peralta; sin embargo, nos legó su "Álbum Musical de Ángela Peralta”, publicado en 1875, en México.

OBRAS

México (galopa), Un recuerdo de mi patria (danza), Nostalgia (fantasía), Adiós a México (vals), Pensando en ti (fantasía), Te amaré (romanza), Margarita (danza), El deseo (romanza), Sara (melodía), Regreso (chotis), Ilusión (mazurca), Ausencia (vals), Eugenio (vals), María (vals), No me olvides (vals) y Lejos de ti (vals).

Vamos a recordar a Ángela Peralta, “El ruiseñor mexicano” de la mejor manera que podría ser, conociendo su obra. En primer término, escucharemos:

1. Romanza para canto "Les larmes" (las lágrimas). Disfruten de esta romanza, interpretada por la mezzosoprano mexicana Verónica Alexanderson. Les dejo el texto en español:

Lágrimas que caéis sobre la tierra,

subiendo del corazón bajo los párpados,

vuestra fuente es un dulce misterio.

¿De dónde venís? ¿dónde está, pues, la mano vigorosa

¿Que manda vuestro caudal doloroso siempre sobre todos?

Lágrimas de temor y de esperanza;

lágrimas de alegría y de sufrimiento;

lágrimas de esposo, de amigo, de hermano,

lágrimas de niño, lágrimas de madres;

de odio, de cólera; lágrimas que corréis, corred solitarias.

Caed, caed lágrimas de amor.

Lágrimas que corréis devoradoras, caed,

seguid vuestras pendientes.

Haced surcos en las almas ardientes.

Lágrimas de amor que nos quemáis

y que encontráis encanto en nuestros dolores, corred;

puesto que Dios quiere lágrimas, llorad, llorad, lágrimas, corre.

2. Vals para canto, también compuesto por nuestra célebre Ángela Peralta, e interpretado por la mezzosoprano mexicana Verónica Alexanderson, al piano, Jozef Olechowski:

Lejos de ti, llorando a cada hora

Doliente del alma y herido el corazón,

Vago por el mundo como vaga una flor,

Siempre llena de aroma y llena de amor.

Te vi un día como un sol nuevo,

Que, alejando todo dolor, con tu calor

quemaste el corazón,

Corazón que sólo palpita

Por ti de amor.

Hasta que yo sienta el amor en el pecho,

Morirá contenta quien tanto amó.

Ah, ven, mío, ven.

Los restos de Ángela Peralta están flanqueados por dos poetas igualmente célebres: Luis G. Urbina y Amado Nervo. Los mexicanos no la olvidamos, escuelas, calles y teatros son nombrados en su honor; por ejemplo, la calle peatonal que separa la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes en la CDMX, donde, además, una placa queda como recuerdo de la cantautora. Vamos a despedirla escuchando:

3. Romanza Lo T'amero (te amaré) de Ángela Peralta, interpretado por Guadalupe Pineda.

Solo da un clic en la imagen y estarás conectado con el podcast “La casa de Euterpe”. ¡Bienvenidos!

Referencias:

sinaloaenlinea.com/noticia/angela-peralta-la-cantante-que-trajo-la-muerte-mazatlan

angelaperaltacastera.wordpress.com

periscopio.com.mx/revista/angela-peralta-de-aldaco-la-soprano-que-cantaba-como-los-angeles/

Créditos

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox. Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Pérez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán.

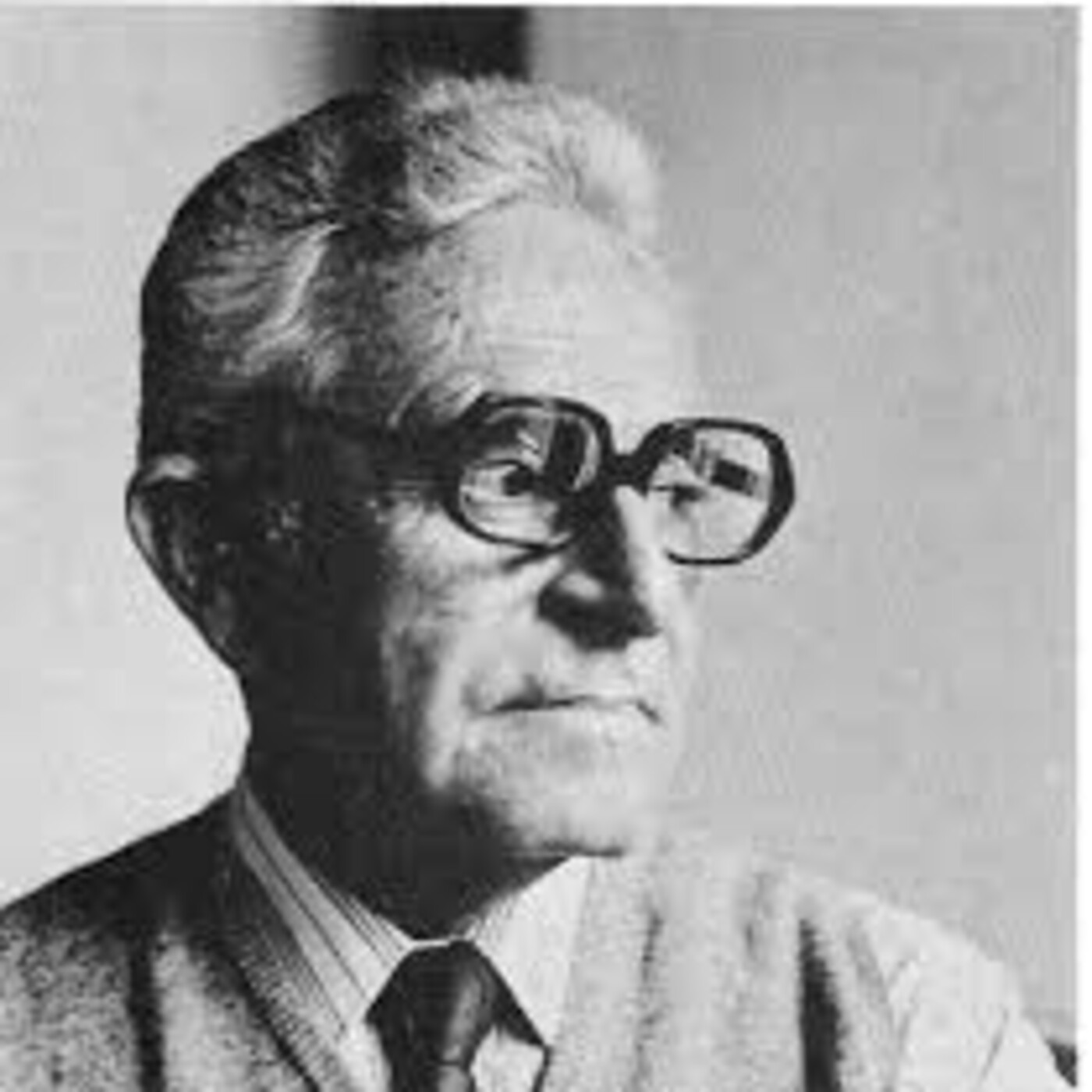

BIOGRAFÍA

José Ignacio Miguel Julián Bernal Jiménez nació en Morelia, Michoacán, el 16 de febrero de 1910. Miguel Bernal Jiménez es considerado el gran exponente de la música religiosa del siglo XX en México, su país, sin dejar de lado su importante aportación al movimiento musical del nacionalismo mexicano. Además de compositor, también se destacó como organista, pedagogo y musicólogo.

Bernal Jiménez comenzó su carrera musical a los siete años de edad como niño de coro en el Orfeón Pío X, estudiando en el Colegio de Infantes de la Catedral de Morelia. Su talento fue descubierto por sus maestros, quienes consiguieron su recomendación y admisión en 1928 en el Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma. Ahí fue ilustrado en órgano, contrapunto, fuga, musicología paleográfica, composición, instrumentación, armonía y canto gregoriano, se graduó dos años después con los títulos de Doctor en Canto Gregoriano, Maestro de Composición y Concertista de órgano.

En 1933 regresó a México para ser director de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, puesto que ocupó durante veinte años. En Morelia se dedicó incansablemente a crear escuelas, así como dar conciertos, cursos y congresos. Publicó una gran cantidad de libros, partituras y revistas especializadas, poniendo especial énfasis en la música sacra. En 1939 fundó la revista Schola Cantorum, primera en su tipo, y uno de los medios más importantes de difusión musical en su época.

Fundó la Sociedad “Amigos de la Música” en 1938. En 1944 organizó y dirigió el Coro de los Niños Cantores de Morelia. En 1945 inició la dirección del Conservatorio de las Rosas otorgándole su identidad tal y como hoy la conocemos. Entre 1945 y 1946, recorrió Estados Unidos y Canadá dando conciertos de órgano. Fue decano del Colegio de Música de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, posición que sostuvo hasta su muerte.

ESTILO

Desde el punto de vista de la orientación de su música, Miguel Bernal Jiménez no es un músico difícil de descifrar, ya que en su pensamiento musical pueden distinguirse a simple oído dos grandes líneas de conducta: la religiosa y la nacionalista como una respuesta a los conflictos sociales. Si fuera necesario decidir cuál de las dos predominó en su trabajo como compositor, habría que señalar sin duda la vertiente religiosa, que está marcada en su biografía desde muy temprano.

LABOR MUSICOLÓGICA

Como musicólogo investigó la historia de la música colonial. Después de largas y penosas búsquedas, descubrió el primer archivo de música colonial mexicana, que data del siglo XVIII y procede del Colegio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid, que era el nombre de Morelia en la época del Virreinato, lo que revela a México como el país con el pasado musical más rico e interesante del Nuevo Mundo.

LABOR PEDAGÓGICA

Los métodos pedagógicos y publicaciones de Miguel Bernal Jiménez fueron probados con éxito en el Conservatorio de las Rosas y en la Escuela Popular de Bellas Artes. Fue un prolífico académico, su acervo bibliográfico consta de 11 libros y 173 artículos, muchos de ellos son utilizados en la enseñanza de la música sacra en diversos lugares del país, en seminarios en México y en el extranjero. Entre sus libros más destacados están sus tratados de teoría musical del canto gregoriano “La Disciplina oral”, “Las tres etapas de la ejecución gregoriana”, “Teoría del canto gregoriano”, “El acompañamiento gregoriano” y “La dirección gregoriana”.

RECONOCIMIENTO

Durante su vida recibió el Premio Pontificio en tres ocasiones (1930, 1931 y 1932), el Diploma de Honor de la Federación Teatral Mexicana (1941), la Medalla al Mérito Civil otorgada por el diario “El Universal” (1941), el Premio Nacional (1943) por la música de la película “La Virgen que forjó una Patria”, la Condecoración Generalísimo Morelos (1945), y el Primer Premio del Concurso Chopin (1949). En 1956 fue declarado hijo predilecto del estado de Michoacán.

SU OBRA

Su catálogo registra 251 obras, entre originales y elaboraciones o interpretaciones, como el autor nombró a sus arreglos, contiene también música profana; es autor de un drama sinfónico (género emparentado con la ópera y el oratorio), música para la escena, sonatas y sinfonías, además de misas, motetes, himnos y villancicos de Navidad. Destacamos:

1924 - Ave Gratia Plena

1940 - Suite Sinfónica Michoacán

1941 - Noche en Morelia, poema sinfónico

1943 - Ángelus

1946 - Sinfonía-Poema México, estrenada en el Palacio de Bellas Artes, en 1946, con la OSM, bajo su propia dirección

1949 - Concertino para órgano y orquesta

1951 - El Chueco, ballet compuesto entre 1950 y 1951, estrenado en el Palacio de Bellas Artes durante la temporada de otoño

1953 - Sinfonía Hidalgo

FIN DEL COMPOSITOR

Respecto a su muerte, es posible encontrar 2 discrepancias en distintas fuentes. Una afirma que la muerte de Bernal ocurrió en Nueva Orleans; otra menciona que murió en Nuevo León. La realidad del asunto es que falleció en la ciudad de León, Guanajuato, por la que estaba de paso durante una gira que lo había traído de regreso desde Nueva Orleans.

Miguel Bernal Jiménez muere el 26 de julio de 1956 a causa de un infarto del corazón.

Para recordar al compositor Miguel Bernal Jiménez; los invito a escuchar 3 obras de su vasto acervo musical.

1-ÁNGELUS

Una mirada a su catálogo musical indica, sin duda alguna, que la mayor parte de sus obras nacen directa o indirectamente de una inspiración religiosa. Su Angelus para orquesta es una buena prueba de ello. La forma más simple de este rito puede hallarse ya en el siglo XII, pero su uso común data del siglo XVII.

El Angelus fue escrito originalmente en 1943 para órgano o armonio, y el compositor acotó lo siguiente sobre la pieza:

“Oración vespertina, acompañada del tañer de campanas y sonar de cánticos apacibles, bucólicos y nostálgicos”

“Angelus” es interpretada por la Orquesta Sinfónica de la ciudad de México

2- ALELUYA

En 1951 se presentó por primera vez la colección de Villancicos de Navidad, cantos navideños con poemas de Manuel M. Ponce. Las portadas fueron diseñadas por Alejandro Rangel Hidalgo en donde se muestran bellas escenas navideñas, mostrando pastores y ángeles de piel morena, en algunas ocasiones con jorongos y rebozos muy mexicanos. Dentro de estos cantos se encuentra el “Aleluya” de Bernal Jiménez.

“Aleluya” es interpretado por el Coro Virreinal de México.

3- MASTER DE JUGLARES

El Concertino para órgano que Bernal Jiménez compuso en 1949 fue estrenado bajo el título “Retablo medieval” el 6 de octubre de 1950 en el Palacio de Bellas Artes, con el organista Guillermo Pinto y la Sinfónica Nacional dirigida por Luis Herrera de la Fuente.

No deja de maravillarnos esta música fabulosa, universal, de Bernal Jiménez, por su extraordinaria riqueza sonora, que nos lleva desde un ambiente bombástico hasta lo más apacible y religioso. El primer movimiento de su “Master de juglares” se volvió muy famoso gracias a la radio. Sí, como usted lo está leyendo. ¿Acaso quienes viven en la Ciudad de México no recuerdan que a las 7 de la mañana y a las 12 de la noche, Radio UNAM, ¿abre y cierra sus transmisiones con esta hermosa obra de Bernal Jiménez?

¡Vamos a escucharla!

Créditos

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox, Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Pérez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán

Referencias

https://www.epdlp.com/compclasico.php?id=3371

https://web.archive.org/web/20071123111258/http://www.festivalmorelia.com/ASP/MiguelBernal.asp

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Bernal_Jim%C3%A9nez

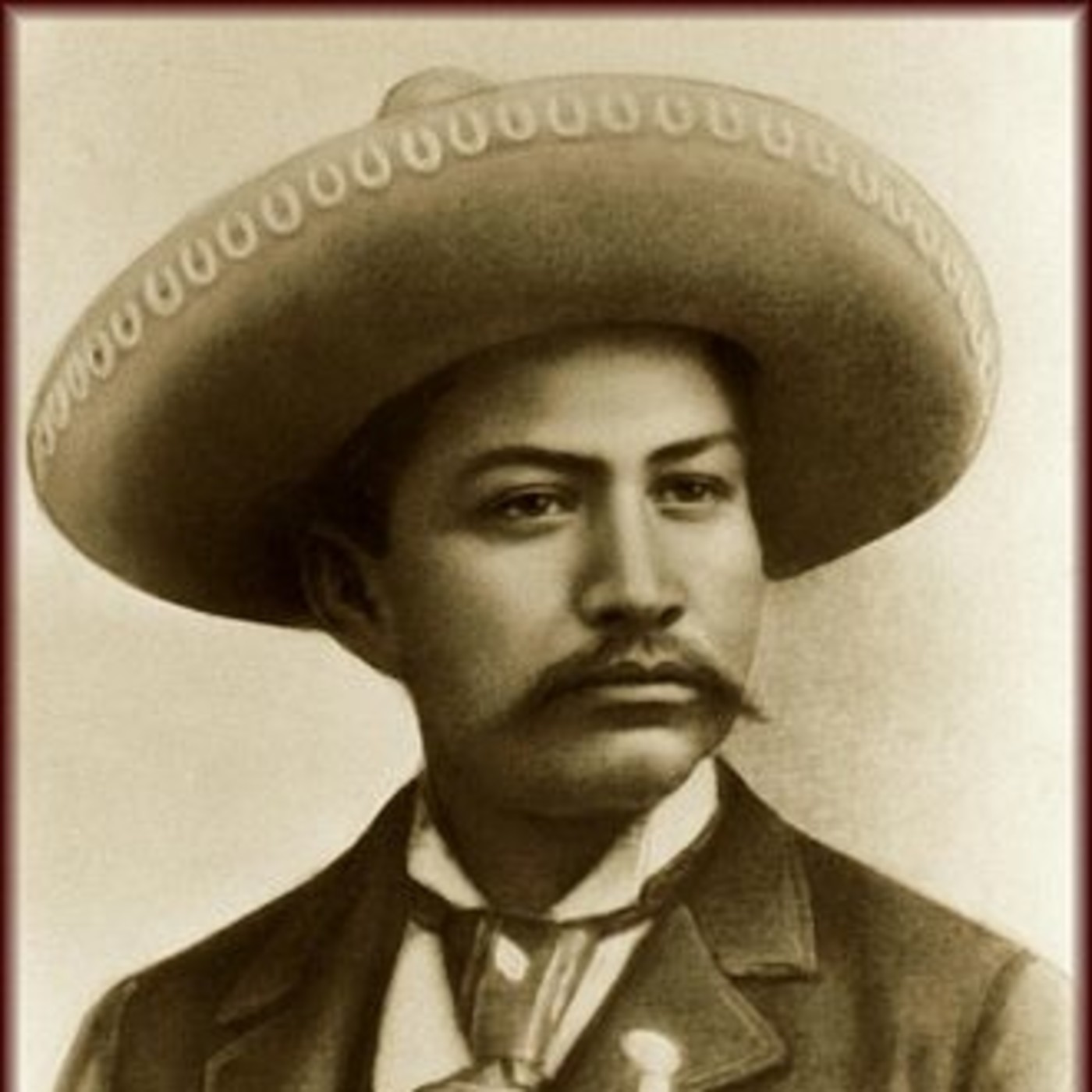

COMPOSICIÓN

Sobre las olas es un vals del compositor mexicano Juventino Rosas, compuesto alrededor de 1885 y el cual es, hasta nuestros días, una de las piezas musicales mexicanas más populares y que más ha trascendido a nivel internacional. Hay diferentes anécdotas sobre el momento en el que Juventino habría compuesto el vals; la más apegada a la época del romanticismo amoroso con el que luego se identificará el vals, la escribió el escritor y folklorista Rubén M. Campos, con base en testimonios de contemporáneos al compositor:

“Juventino estaba enamorado de la señorita Mariana Carvajal, hermana de su amigo Fidencio, y los amigos supervivientes del músico dicen que mientras ella lavaba en el río, Juventino, sentado en el ribazo norte, concibió y compuso para ella en su violín el vals Sobre las olas, que primero se llamó “A la orilla del arroyo”. Esto pasó el año de 1885”.

Sus biógrafos coinciden que la compuso en el pueblo de Santa María Cuautepec; hoy Cuautepec de Madero, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX, en donde Rosas vivió de 1884 a 1887; dicen que durante un año el vals se tocó solamente en Cuautepec, pero al interpretarlo en otros sitios la Ciudad de México, se hizo popular entre las orquestas capitalinas. Aseguran que fue Miguel Ríos Toledano quien transcribió al piano el vals y lo bautizó como “Sobre las olas”.

LETRA DEL VALS

Aunque en su momento, y aún en nuestros días, el vals se conoce acompañado de una letra, es difícil hablar de una “letra” original. Más bien, debido a la fama nacional e internacional de la pieza, se puede hablar de diferentes letras que se adaptaron a la melodía, ninguna de ellas sería achacable a Juventino Rosas, pese a que en ocasiones así se ha hecho erróneamente.

Sin embargo, una de las versiones líricas más conocidas es la que cantó Pedro Infante. Ésta ha quedado registrada en el Cancionero popular mexicano, aquí su estrofa más famosa:

En la inmensidad de las olas flotando te vi

y al irte a salvar, por tu vida la vida perdí.

Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó

la tierna pasión que la dicha

y la paz me robó.

Se desconoce quién adaptó esta letra a la melodía de Sobre las olas, pero sin duda nos muestra la popularidad y gran arraigo de esta canción en la cultura popular.

El vals se estrenó en 1891 y pronto se hizo famoso, pero Juventino nunca obtuvo por esta obra ni la fama ni el dinero que en justicia le hubiera correspondido. A pesar de su talento, la pobreza lo persiguió toda la vida. Además del vals “Sobre las olas”, escribió otras obras, entre las que se encuentran tres valses “Amelia”, “Aurora” y “Carmen”. Este último tuvo mucho éxito porque lo dedicó a Doña Carmen Romero Rubio de Díaz, esposa de Porfirio Díaz; por ello, el presidente Díaz le regaló un piano, pero Juventino lo vendió para mitigar las deudas que tenía. También compuso las polkas “Carmela”, “Juventud” y “Lazos de Amor”.

BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR

“La salud, destrozada. Surgidero de Batabanó. En la mejor clínica. La muerte, ¡la muerte! 9 de julio de 1894. Se ha impuesto. ¡No! No consigue vencerlo. Usted realmente muere cuando nadie lo recuerda. Hoy el poblado mexicano de Santa Cruz de Galeana es ciudad Santa Cruz de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato. Tampoco en Cuba queremos ni podemos soslayar. Tanta vida… tanta música, tanto amor. ¡Mi violín, Dios, mi violín…! Aquí está, Juventino, su amigo y protector Isidro Albayna lo cuidó muy bien y se lo devuelve. Vuelva a tocar en su violín, ¡Por dios vuelva a tocar!: años después de su partida, lo estamos escuchando.”

Víctor Joaquín Ortega, en Tertulia (suplemento cultural del periódico el habanero), No. 13, de 24 de junio de 1994. La Habana Cuba.

Tenía sólo 26 años cuando el compositor mexicano Juventino Rosas, originario de Guanajuato, murió el 9 de julio de 1894 en Batabanó, Cuba, cerca de La Habana, a causa de una enfermedad hepática. Sepultado en la isla caribeña, su lápida tenía la siguiente inscripción: “La tierra cubana sabrá conservar su sueño”. Se reconocía así al joven músico, autor de polkas, valses, danzas y marchas, que habría de alcanzar la inmortalidad con su célebre vals “Sobre las olas”. En 1909, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México y desde 1939 reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres.

SU OBRA

Autor de más de 90 obras, durante el corto periodo que dedicó a la composición (seis o siete años), como corta fue su vida, Juventino Rosas compuso de manera prácticamente autodidacta, ya que su permanencia en el Conservatorio Nacional de Música, donde ingresó en 1885 para estudiar violín, solfeo y teoría musical, fue por breve tiempo. En 1886-87 dejó la escuela, volvió en 1988 pero al poco tiempo abandonó de nuevo los estudios y ya no regresó.

De este conjunto de composiciones, se conocen por nombre alrededor de 50, pero sólo hay 32 partituras. El resto se perdió en archivos o por descuido de los propietarios. Juventino Rosas fue el primer mexicano que logró con su música el reconocimiento internacional. En el extranjero se hicieron numerosas ediciones, no sólo de “Sobre las olas”, sino de unas 40 piezas, según consta en archivos musicales de Austria, Estados Unidos y Francia. Durante los 50 años posteriores a su muerte, fue el mexicano más grabado en el mundo.

SUS PRIMEROS PASOS EN LA MÚSICA

José Juventino Policarpo Rosas Cadenas, nació en Santa Cruz, Guanajuato, el 25 de enero de 1868. Aprendió música de su padre Jesús Rosas, quien tocaba el arpa y había sido músico militar. Luego de aprender a tocar el violín y su hermano mayor la guitarra, formaron con su padre un trío que actuaba en bailes, bautizos y otros acontecimientos que les permitía obtener algunos ingresos.

En 1883, Juventino se incorporó a la orquesta que acompañaba a la famosa cantante Ángela Peralta, con quien realizó una gira por el interior del país. Sin embargo, el infortunio rondaba a la compañía, la cual fue atacada por una epidemia de cólera en Mazatlán, que provocó la muerte de la intérprete.

El genio musical de Juventino Rosas para la composición pronto se hizo presente, dando lugar a varias creaciones. El vals se había impuesto en México durante el Imperio de Maximiliano y tuvo su auge en el Porfiriato. Muchos músicos mexicanos componían valses, pero el más exitoso de ellos fue, sin duda, Juventino Rosas.

PARA RECORDARLO

En Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, que hoy lleva el nombre de Ciudad Juventino Rosas, en reconocimiento a su hijo predilecto, es y será recordado por siempre. Como una terrible ironía de su corta vida, legó dos de sus más destacadas composiciones de su acervo musical por la cantidad de 45 pesos. El propio músico firmó un recibo que establecía:

“Recibí de los señores editores A. Wagner y Levien la cantidad de cuarenta y cinco pesos, valor de mis dos composiciones Lazos de Amor, schotis y Sobre las Olas, vals, de cuyas obras les vendo por la presente la propiedad, para que hagan de ellas el uso que mejor les convenga. México, febrero de 1888. Juventino Rosas (rúbrica).

El musicólogo Helmut Brenner es quien se adentra con mayor precisión en los años de infancia y adolescencia de Juventino Rosas, en Guanajuato, en su traslado a la Ciudad de México y en sus años errantes en Estados Unidos; en su última visita a Cuba con una compañía de zarzuela y en su muerte en esta isla caribeña en 1894; también da cuenta de las publicaciones, grabaciones de sonido, películas, estatuas y homenajes dedicados al compositor mexicano, a través del libro Juventino Rosas: su vida, su obra y su tiempo.

Les invito a dar un clic en la imagen para escuchar el podcast; “BIOGRAFÍA MUSICAL”, audio que incluye la versión del vals “Sobre las olas” interpretado por la Orquesta filarmónica de la CDMX, bajo la dirección de Luis Herrera de la Fuente y la versión interpretada por el inolvidable Pedro Infante.

Referencias:

https://es.wikipedia.org/

https://www.youtube.com/watch?v=N2YvhEv7ykM

https://www.dcubanos.com/sabiasque/sobre-las-olas/

https://www.milenio.com/cultura/

Créditos del audio

Guion: área creativa del CECOM (Centro de Comunicación)

Locución: Guadalupe Álvarez Osorio, Arnulfo López Ramos

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox. Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Pérez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán para radio UJAT 107.3 F. M. de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

En julio de 1968, México se preparaba para la décimo novena Olimpiada en la que se congregarían deportistas de todo el mundo. Es imposible pensar en unos Juegos Olímpicos que no tengan música en sus ceremonias de inauguración y clausura.

Probablemente una de las obras sonoras breves que se han distinguido a lo largo de la historia deportiva, ha sido la Fanfarria Olímpica Mexicana de la era moderna, compuesta para la 19 Olimpiada México 1968 por Carlos Jiménez Mabarak.

Grandes compositores en el mundo le antecedieron a Jiménez Mabarak; Richard Strauss compuso para las Olimpiadas de Berlín 1936, Strauss era el compositor consentido de la aristocracia austrohúngara de comienzos del siglo XX sobre todo por los llamados Valses de Strauss, como el Danubio Azul, puede decirse que, a partir del fastuoso despliegue de la música de Strauss, sería el ejemplo para las subsecuentes composiciones en Olimpíadas futuras.

Otro compositor no menos famoso, el ruso Dimitri Shostakovich, realizó la Obertura Festiva, Moscú 1980.

Leonard Bernstein creó, así mismo, un Olympic Hymn para Los Ángeles 1984

John Williams, uno de los autores más prolíficos cuyas obras han sido utilizadas en Juegos Olímpicos, escribió, para Atlanta 1996 y las Olimpíadas de Invierno 1992.

El célebre compositor Mikis Theodorakis creó para Barcelona 1992 la extraordinaria Oda a Zeus.

Para muchos las fanfarrias son el soundtrack inmejorable de sus personales recuerdos olímpicos, tal es el caso de Ricardo Miranda, musicólogo y pianista, que rememora la fanfarria de 1968.

“No guardo memoria de las fanfarrias, así que cuando tuve ocasión de escucharlas y a pesar del aura de cariñosa nostalgia que la Olimpiada de 1968 retuvo entre los míos, lo que oí me sorprendió todavía más, no por razones afectivas sino por estrictas causas musicales.

Lo que resulta tan atractivo de aquella breve música requiere ser explicado en términos técnicos. A pesar de su brevedad, las fanfarrias de Jiménez Mabarak —escritas para cuatro trompetas pero tocadas el día de su estreno en la parte alta del estadio, muy cerca del pebetero por un conjunto mucho más numeroso que doblaba las voces y de cuyos instrumentos colgaban, a la usanza medieval, pendones con la famosa paloma— acusan un imaginativo entramado armónico: escritas en Si bemol mayor, no pueden, no deben, ¡no hay tiempo! correr ni desbordarse hacia ningún lado. Deben, eso sí, cumplir su propósito característico: festejar, celebrar, exaltar la competencia y el esfuerzo, darle forma —como diría Schiller— a las emociones del triunfo. No es poca cosa, y menos en tan pocos compases.

Aquellas fanfarrias fueron, vistas desde hoy, un objeto musical de particular fulgor, una partitura donde la función y la forma, la expresión del triunfo y su particular estructura musical caminaron juntas y cumplieron su cometido con particular efecto y con rara maestría estética”.

La Fanfarria Olímpica de México 1968, fue y sin duda será la que más ha gustado a través del tiempo en las justas olímpicas.

Carlos Jiménez Mabarak, un compositor que México tiene en el olvido y debería reconocerle su gran valía por un sinnúmero de obras musicales, Mabarak merece un sitio más importante para la cultura mexicana que no se le ha otorgado.

El 21 de junio de 1994, muere Carlos Jiménez Mabarak, tras una caída que sufrió en su casa. Su obra se caracterizó por transitar entre el nacionalismo y la vanguardia; trabajó con la música electrónica y dodecafónica. Autor de “La balada del venado y la luna” y “La Fanfarria Olímpica”, obra seleccionada para los Juegos Olímpicos de México en 1968.

La versión de “La Fanfarria Olímpica” que escucharemos, fue ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Felipe Aguirre, el 14 de octubre del 2018 en el Palacio de Bellas Artes de la CDMX.

¡Te invito a que la escuches!

Referencias:

https://es.wikipedia.org- https://www.proceso.com.mx- https://www.google.com

https://www.nexos.com.mx

Créditos

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox. Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Pérez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán para RADIO UJAT 107.3 F. M. de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Los especialistas explican que la música culta está hecha exclusivamente para ser oída, razón por la cual los conciertos suelen tener un ambiente solemne, en el que se espera que el público esté en silencio para evitar distraer al músico y a los oyentes. “Cualquier ruido los puede desconcentrar y eso sería muy grave, por eso hay maestros a los que no les importa suspender el concierto al menor ruido”.

Que levante la mano quien después de ir por vez primera o escuchar las palabras “concierto de música clásica o culta” no haya pensado “Uff…pero tranquilos, hay tal cantidad de obras y de corrientes estilísticas que estoy seguro que algunas de ellas te sorprenderán, incluso si no tienes el hábito de escuchar este tipo de música.

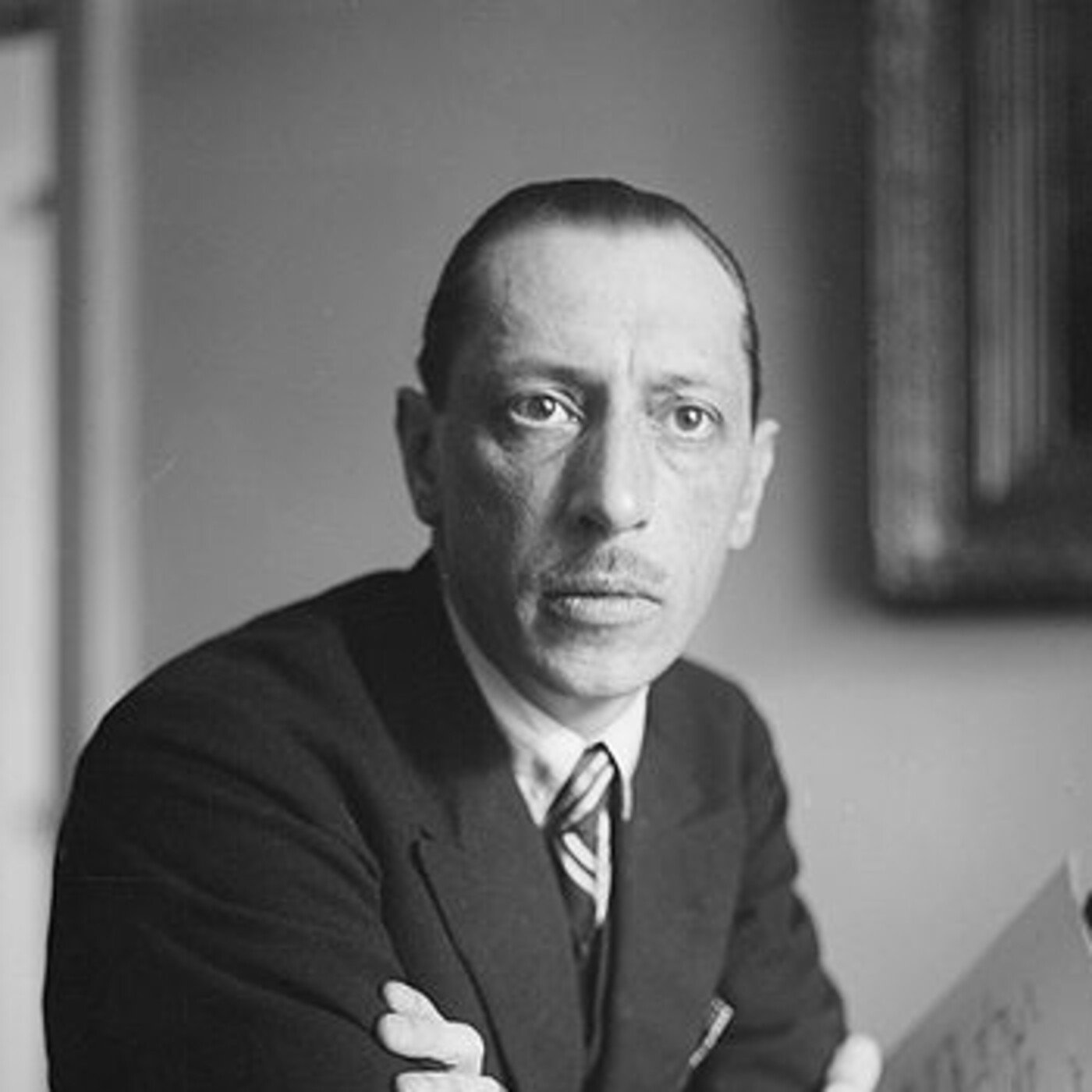

Para ejemplificar lo escrito, vamos a un recorrido breve por el mundo musical de Ígor Fiódorovich Stravinski.

Este célebre compositor nació el 17 de junio de 1882 en Oranienbaum (hoy Lomonósov), Rusia. Creció al cuidado de su padre y hermana mayor, siendo su primera infancia, una mezcla de experiencias que revelarían poco a poco al artista universal que llegaría a ser. Su padre Fiódor Stravinski fue cantante de ópera (bajo) en el Teatro Mariinski y de alguna manera influyó en la formación musical de Stravinski, hijo.

En 1902, a los 20 años de edad, Stravinski se convirtió en alumno de Nikolái Rimski - Kórsakov, probablemente el compositor ruso más importante de su tiempo.

Su larga y fructífera vida en el arte sonoro, le permitió conocer variedad de corrientes musicales. Compuso una gran cantidad de obras clásicas abordando varios estilos como el “primitivismo”, “el neoclasicismo” y el “serialismo”. Stravinski también escribió para diversos tipos de conjuntos en un amplio espectro de formas clásicas, desde óperas y sinfonías hasta pequeñas piezas para piano y obras para grupos de jazz.

PERÍODOS ESTILÍSTICOS

La carrera de Stravinski pasa por tres grandes períodos estilísticos distintos, por lo que la mayoría de sus composiciones pueden ser consideradas como parte de alguno de ellos.

PERÍODO RUSO

El primero de los períodos estilísticos y el más importante de Stravinski fue inaugurado por los tres ballets que compuso. Estos ballets tienen varias características compartidas: están hechos para ser interpretados por orquestas sumamente grandes; los temas y motivos argumentales se basan en el folclore ruso; y llevan la marca de Rimski-Kórsakov tanto en su desarrollo como en su instrumentación.

El ballet, “El pájaro de fuego”, es notable por su inusual introducción (tríos de cuerdas bajas) y barrido de la orquestación.

El ballet “Petrushka” es el primero de los ballets de Stravinski que utiliza la mitología folclórica rusa.

Pero, es en el tercer ballet “La consagración de la primavera”, el que generalmente es considerado la apoteosis del período ruso de Stravinski. Aquí, el compositor utiliza la brutalidad de la Rusia pagana, reflejando estos sentimientos en la agresiva interpretación, armonía politonal y ritmos abruptos que aparecen a lo largo del trabajo. Otras piezas de este período incluyen: “Renard” (1916), “Historia de un soldado” (1918), y “Las bodas” (1923).

PERÍODO NEOCLÁSICO

El ballet Pulcinella (1920).

Las “Sinfonías de instrumentos de viento” (1920) y el “Octeto para instrumentos de viento” (1923) están entre los trabajos más finos compuestos para vientos.

Otros trabajos como “Oedipus Rex” (1927), “Apolo Musageta” (1928) y el Concierto en Mi bemol, “Dumbarton Oaks” (1938).

Sus tres sinfonías: la “Sinfonía de los Salmos” (1930), “Sinfonía en Do” (1940) y “Sinfonía en tres movimientos” (1945), también estrenó “Perséfone” (1934) y “Orfeo” (1948).

Después de la realización de estas obras, Stravinski no escribió nunca más otro trabajo neoclásico, comenzando a escribir la música que vendría a definir su cambio estilístico final.

PERÍODO DODECAFÓNICO

En 1951, Stravinski empieza a utilizar la técnica del dodecafonismo (composición basada en la utilización de una determinada ordenación de los doce sonidos de la escala cromática temperada). De esta forma, los siguientes quince años fueron empleados en escribir trabajos en este estilo. Destacan:

“Cantata” (1952), “Tres canciones de Shakespeare” (1953) e “In Memoriam Dylan Thomas” (1954), el ballet “Agon”, un trabajo para doce bailarines escrito entre 1954 y 1957.

Stravinski también alcanzó fama como pianista y director, frecuentemente de sus propias composiciones. Fue también escritor; compiló un trabajo teórico titulado “Poética musical”, en el cual dijo una famosa frase:

“La música es incapaz de expresar nada por sí misma”.

Esencialmente un ruso universal, Stravinski fue uno de los compositores y artistas más influyentes de la música, tanto en Occidente como en su tierra natal. Fue considerado por la revista Time como una de las personalidades más destacadas del siglo XX.

Murió en Nueva York el 6 de abril de 1971 a la edad de 88 años y fue enterrado en Venecia en la isla del cementerio de San Michele. La vida de Stravinski abarcó la mayoría del siglo XX, incluyendo muchos estilos de música clásica moderna, influenciando a muchos compositores durante su vida y después de su muerte. Él posee una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Créditos del audio

Guion: área creativa del CECOM (Centro de Comunicación)

Locución: Maritza Pascacio. Gerardo Vasconcelos.

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox. Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Perez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán para radio UJAT 107.3 F. M. de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

José Pablo Moncayo, y su célebre "Huapango"

“Huapango” es una obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo y probablemente la más conocida de dicho compositor, obra fuertemente asociada a la producción cultural y audiovisual nacionalista de México, a tal punto que en nuestro país ha sido llamada el segundo Himno Nacional Mexicano, aunque comparte este título con la “Marcha de Zacatecas”. Fue compuesta a partir de la reinterpretación de los ritmos tradicionales del huapango, principalmente veracruzanos, y de piezas de dicha región como “El siquisirí”, “El Balajú” y “El gavilancillo”. Una audición atenta a esta obra nos permitirá descubrir que el compositor tapatío logró transportar a la orquesta algunos de los sonidos del conjunto instrumental típico del huapango.

“Huapango” fue estrenada el 15 de agosto de 1941 en el Palacio de Bellas Artes, interpretada por la Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección de Carlos Chávez. Este tipo de canciones se usa principalmente el 16 de septiembre, el día patrio de la independencia.

EL AUTOR

José Pablo Moncayo García, nació el 29 de junio de 1912 en Guadalajara, la capital del Estado de Jalisco. En 1927 su familia se traslada a la Ciudad de México donde empieza sus estudios de piano con Eduardo Hernández Moncada, ingresando en 1929 en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí estudió armonía con Candelario Huízar y composición con Carlos Chávez. Para poder pagar sus estudios trabajó como pianista en cafés, salas de fiesta y emisoras de radio acompañando a los cantantes de moda.

En 1935 formó su primer conjunto de música clásica llamado Grupo de los cuatro; Blas Galindo, Salvador Contreras y Daniel Ayala Pérez, todos ellos eran discípulos de Carlos Chávez, a través de este grupo difundieron sus obras las cuales reflejan el espíritu nacionalista de México, llegando a ser un éxito a nivel nacional e internacional.

El primer concierto del Grupo de los Cuatro, destinado a presentar sus propias obras, tuvo lugar el 25 de noviembre de 1935 en el Teatro Orientación de la Ciudad de México. Moncayo estrenó "Amatzinac", una obra para flauta y cuarteto clásico, que más tarde fue orquestada para flauta y orquesta de cuerda. Una partitura de carácter impresionista en la cual destaca el carácter personal del joven compositor. Amatzinac es una palabra de la lengua indígena náhuatl que significa “en el agua del papel venerado”.

Para 1949 ya se había consagrado como uno de los músicos más relevantes de México. Ese año fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, que más tarde cambió su nombre a Orquesta Sinfónica Nacional.

SU OBRA

Mencionamos parte de su gran acervo musical y de alta calidad, pero sin duda “Huapango se convirtió en una de las obras más conocidas de la música mexicana. Una obra de juventud que eclipsó toda su posterior producción.

• Amatzinac, para flauta y cuarteto de cuerdas (1935)

• Sinfonía (1944)

• Sinfonietta (1945)

• Homenaje a Cervantes para dos oboes y orquesta de cuerdas (1947)

• Su ópera, La mulata de Córdoba (1948)

• Tierra de Temporal (1949)

• Muros Verdes para piano (1951)

• Bosques (1954) y

• El ballet, Tierra (1958)

SU MUERTE

La muerte de José Pablo Moncayo coincide con el declive del movimiento nacionalista mexicano, que fue resultado de la caída de los ideales de la Revolución mexicana. Yolanda Moreno Rivas, pianista, pedagoga, musicóloga y escritora mexicana, comentó:

“La muerte de Moncayo en 1958 marcó decisivamente el fin de la escuela de composición nacionalista. De la misma manera en que su obra sin seguidores sobrepasó y abolió el inocente uso del tema mexicanista, su muerte terminó con la preponderancia de un estilo de composición, cuya huella marcó la creación musical en México por más de tres décadas; aunque solamente al principio de los 60’s sería posible hablar del abandono definitivo del gran Fresco mexicano, del olvido del tono épico y de la búsqueda de nuevos factores estructurales en la composición”.

José Pablo Moncayo murió el 16 de junio de 1958 en la Ciudad de México. Con su muerte termina el período musical conocido como “nacionalismo mexicano”. El día 22 de noviembre de 2012 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres donde actualmente descansan.

Referencias:

http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-mexico/moncayo/

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Pablo_Moncayo

https://www.senscritique.com/contact/Jose_Pablo_Moncayo/786225

Créditos

Corrección de estilo: Xchel Aurora P. Palafox, Aurora Palafox León.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Perez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán para radio UJAT 107.3 F. M. de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Les dejamos con el podcast “La Casa de Euterpe” para que escuchen “Huapango”, un emblema musical de nuestro México. CLIC EN LA IMAGEN

De un modo más o menos simple, puede decirse que la “Sinfonía india” de Carlos Chávez, toma su peculiar carácter sonoro de la combinación de tres elementos fundamentales, plenamente interdependientes entre sí: las melodías indígenas originales, la complejidad rítmica, y el empleo de ciertos instrumentos prehispánicos de percusión. El compositor afirmó que esa era la primera música que había oído, y que era la que más había nutrido su gusto y su sentido musical. En particular, la Sinfonía india tiene como materia prima tres melodías surgidas de otros tantos grupos étnicos mexicanos: los seris y los yaquis de Sonora, y los huicholes de Nayarit. Respecto a la complejidad rítmica de la Sinfonía india, es claro que nace, en parte, del respeto que Chávez tuvo por los patrones rítmicos de las melodías que utilizó.

En la instrumentación de la “Sinfonía india” hallamos, por otra parte, una serie de instrumentos indígenas de percusión que, en ausencia de los originales, pueden ser sustituidos por sus equivalentes contemporáneos: tambor indio, tlalpanhuéhuetl, jícara de agua, güiro, maracas, sonaja de arcilla, sonaja de metal, raspador, tenábaris, teponaztli. Y acompañando a este instrumental indígena, los instrumentos de percusión orquestal más convencionales: timbales, tambor tenor, platillos, xilófono, claves.

La obra fue compuesta en Nueva York entre el fin de 1935 y el principio de 1936 y fue estrenada por el propio Chávez con la Orquesta de la CBS, el 23 de enero de 1936.

EL AUTOR

EL 13 de junio de 1899, nació en la Ciudad de México el compositor y director de orquesta mexicano Carlos Chávez. Artista, creador, maestro, organizador y promotor de la cultura. Carlos Chávez renovó la enseñanza musical, fundó y organizó instituciones culturales perdurables, promovió la creatividad en todas sus órdenes, contribuyó a expandir la dimensión espiritual de nuestro país y buscó por todos los medios que el disfrute del arte fuera cada día menos privilegiado y cada día más vivencial en todos los sectores de la sociedad.

En el estudio de la historia musical mexicana del siglo XX, la presencia de Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez es una inevitable figura que sigue presente en la vida musical de México por la relevancia de su legado. Fue director del Conservatorio Nacional de Música (1928-1934), de la Orquesta Sinfónica de México (1928-1948), el primer titular del Instituto Nacional de Bellas Artes (1947-1952).

Su música está influenciada por las culturas indígenas de México e influyó en compositores como Silvestre Revueltas, Candelario Huizar, Blas Galindo y José Pablo Moncayo.

En sus escritos, Chávez enfatizó la creación de un «arte útil», un arte que debía ser útil para las masas, sin discriminación de clases sociales. El arte, según Chávez, no es un lujo ni un privilegio. Realizó conciertos para las clases obreras. Clasificó a la música como eficaz e ineficaz. De esta manera, afirmó:

“La Revolución en música es, en suma, la lucha del arte útil contra el arte inútil. Es la lucha del arte para todos, contra el llamado arte de la élite, de la aristocracia intelectual.

El regionalismo se convierte en verdadero nacionalismo cuando éste es la suma equilibrada de todas las regiones. El "estilo nacional" será el resultado del conocimiento mutuo de los mexicanos, y del país mismo en todas sus manifestaciones”.

SU OBRA

Carlos Chávez fue autor de más de 200 composiciones. Su obra se alimentó de la tradición indígena, colonial y de la herencia europea, creía que la canción popular mexicana podía satisfacer la necesidad modernista de novedad temática; pero pronto habría de apartarse de la vía de su maestro Manuel M. Ponce y elegiría la modernidad por encima de la mexicanidad.

Desde sus primeras obras, Carlos Chávez proponía un acercamiento a la simplicidad y a la mesura, el rechazo de lo estético y la belleza sonora como valor en sí. La primera obra que puede considerarse dentro del impulso nacionalista es su ballet “El fuego nuevo” para gran orquesta, compuesto en 1921 con empleo de instrumentos de percusión indígenas. El compositor escribió otro ballet de espíritu similar, llamado “Los cuatro soles”. En 1926, publica una versión abreviada del concierto como Suite sinfónica del ballet “Caballos de vapor”.

Chávez afirmó: "Algunas melodías y danzas del pueblo pueden ser halladas en mi música. Sin embargo, ellas no representan la base constructiva de la obra, sino que, sencillamente, coinciden con mi forma de autoexpresión."

Los años treinta marcan en la obra de Chávez el afianzamiento de dos tendencias de composición que se unifican en una de las obras culminantes del periodo: la “Sinfonía india” (1936). Por un lado, continúa la línea iniciada en “Caballos de vapor” (mexicanismo triunfante, celebratorio y positivo que desembocó en obras como “El sol, llamadas, sinfonía proletaria” (1934) o la “Obertura republicana” (1935). En esta obertura agrupa tres piezas mexicanas: “La Marcha de Zacatecas”, el vals “Club Verde” y “La Adelita”. En esta pieza Chávez sólo pretendía presentar una obra popular en la sala de conciertos. De su vasta obra destacan:

Sinfonía “Antígona” (1933), Espirales para violín y piano, los 10 preludios para piano (1937) y el Concierto para piano (1938-1940).

EL FIN DE SU VIDA

Carlos Chávez muere el 2 de agosto de 1978 en la CDMX. Considerado como el compositor más importante de México en el campo de la música sinfónica, fue un gran impulsor de este género. No faltaron las críticas a su obra y las polémicas provocadas por sus escritos mediáticos, pero a pesar de ello siempre será recordado como la gran figura de la música mexicana, sus restos fueron sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Vamos a recordarlo con “Sinfonía india”, una de las obras más analizadas y discutidas de Carlos Chávez. Se ha comentado ampliamente su arquitectura interna, la cual se apoya en la forma sonata, de la cual ha sido eliminada la parte del desarrollo, aunque estructuralmente parezca una sinfonía comprimida, en su ejecución se utilizan instrumentos de percusión de la etnia yaqui de Sonora.

Referencias:

https://musicaenmexico.com.mx/sinfonia-india-carlos-chavez-1899-1978/

https://www.fonotecanacional.gob.mx/

http://www.historiadelasinfonia.es

https://musicaenmexico.com.mx/sinfonia-india-carlos-chavez-1899-1978/

Créditos

Corrección de estilo: Aurora Palafox León, Xchel Aurora P. Palafox.

Logística en redes y apoyo técnico: Jairo León Perez Palafox.

Realización: Juan Manuel Pérez Guzmán para radio UJAT 107.3 F. M. de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

“52 tips para escuchar música clásica”. Es una producción de Radio Educación.

Escucharemos: El concierto para piano n.º 3 en re menor, opus 30 de Serguéi Rajmáninov, famoso por su exigencia musical y técnica para el intérprete. Tiene la reputación de ser uno de los conciertos para piano más difíciles del repertorio pianístico.

A través de esta guía musical, disfruta obras completas de los compositores más destacados en la historia de la música, con los comentarios del escritor y melómano Eusebio Ruvalcaba.

EL AUTOR

Prolífico como pocos, Eusebio Ruvalcaba cultivó el ensayo, la poesía, el cuento y la novela. Escritor de cabo a rabo, y de los buenos, el tapatío fue fiel a sus obsesiones: la música, la mujer, la fragilidad y todo lo que compone la condición humana. Sencillo de carácter, supo mantenerse al margen de los grandes reflectores.

Eusebio Ruvalcaba Castillo, nació en Guadalajara, Jalisco el 3 de septiembre de 1951. Hijo de la pianista Carmen Castillo y del violinista Higinio Ruvalcaba, su muy particular estilo de concebir e interpretar su mundo literario le ganó adeptos de muy diversas generaciones, y tuvo entre los adolescentes a sus seguidores más asiduos; ejemplo de ello fue su participación activa en la sección homónima (Un hilito de sangre) en la revista mensual especializada en rock "La mosca en la pared", donde compartió espacio con José Agustín. A los cuarenta años, con su novela Un hilito de sangre ganó el Concurso Literario Agustín Yáñez. Más tarde, esa obra se llevó a la pantalla grande.

De su vasta obra destacamos las siguientes:

“Un hilito de sangre”. Un clásico reciente de la literatura mexicana. La mentalidad del adolescente está captada a profundidad, con toda la esperanza que trae consigo, con una ternura muy grande. Nos encontramos con un personaje que está en plena formación y que vive en sus mitos personales con gran intensidad.

“Una cerveza de nombre derrota”: Retratos, antiensayos, crónicas y otras provocaciones. Testimonios de sí mismo, los textos que integran este libro nos llevan, como casi toda la obra de Ruvalcaba, a recorrer los límites de la condición humana.

“Todos tenemos pensamientos asesinos”: Una novela de escritura punzante que lleva al lector de la mano hacia las sombras y lo obliga a confrontar el mal, la violencia y la compleja condición humana.

“Con los oídos abiertos”: El lector encontrará aquí lo mismo charlas musicales sobre la dinastía Haydn-Mozart-Beethoven-Schubert y otras predilecciones, que un divertimento narrativo, que, con imaginativas acotaciones a la vida de célebres violinistas, acomete los más insólitos emparejamientos.

Eusebio Ruvalcaba, inquieto como él solo y amante de la música clásica, otro de sus grandes placeres; retomó la idea de “Con los oídos abiertos”, así nació: “52 tips para escuchar música clásica", serie radiofónica que se transmitió a través de Radio Educación, la emisora cultural de México.

El escritor, ensayista, periodista y poeta Eusebio Ruvalcaba, murió la noche del martes 7 de febrero de 2017, a la edad de 66 años. El escritor Armando González Torres, escribió:

“Un adiós sentido a Eusebio Ruvalcaba, quien abrevó hasta el fondo los vasos de la literatura y la amistad”.

Créditos de la serie:

Colaboran: Angélica Cortés, Rubén Fernández

Productora: Pita Cortés

Conductor: Eusebio Ruvalcaba

Emisora: Radio Educación

Ludwig Van Beethoven compositor, director de orquesta y virtuoso pianista alemán falleció el 26 de marzo de 1827.

"Su materia musical se unió con la tierra que lo vio nacer y su nombre se convirtió en leyenda."

Les invito a escuchar “Claro de Luna” y “Para Elisa”. Con estas dos piezas, iconos de la música clásica, vamos a recordar a Ludwig Van Beethoven, quien naciera en el mes de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania.

La Sonata para piano N.º 14 en do sostenido menor "Quasi una fantasia", Op. 27, n.º 2, popularmente conocida como Claro de luna o Luz de Luna (en alemán Mondscheinsonate), fue escrita por Ludwig van Beethoven en 1801 y publicada en 1802. Se trata de una de las obras más famosas del autor, junto con el primer movimiento de la Quinta Sinfonía, la bagatela para piano Para Elisa y la Novena Sinfonía.

Para Elisa o también llamado Para Teresa(Therese) (Für Elise o Für Therese, en alemán) es una bagatela para piano solo, compuesta en La menor por el compositor alemán Ludwig van Beethoven. Es una de las obras más conocidas del compositor. La pieza fue publicada por primera vez en 1867.

A las doce y cincuenta y cinco minutos de la madrugada, de aquel 5 de diciembre de 1791

Wolfgang Amadeus Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años, 10 meses y 8 días, y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban (donde anteriormente se había casado con Constanze), el día 6 de diciembre.

Fue amortajado según el ritual masónico (manto negro con capucha).

El entierro de Mozart fue de tercera categoría, con un coste de ocho florines con cincuenta y seis (más un suplemento de tres florines para pagar el coche fúnebre), lo usual para miembros de la burguesía media. Fue enterrado al anochecer, siendo trasladado el féretro en coche de caballos hasta el cementerio de St. Marx en Viena, en el que recibió sepultura en una tumba comunitaria simple.

La escasa afluencia de público al entierro de Mozart no reflejó su categoría como compositor, ya que los funerales y conciertos en Viena y Praga contaban con mucha afluencia. Ciertamente, en el período inmediatamente posterior a su muerte la reputación de Mozart se incrementó considerablemente.

Dado que Wolfgang Amadeus Mozart tuvo una vida dramática en muchos sentidos, incluyendo su extraordinaria carrera como niño prodigio, sus luchas para alcanzar la independencia personal y desarrollar su carrera, sus problemas financieros y su muerte algo misteriosa mientras intentaba terminar su Réquiem, numerosos artistas han encontrado en Mozart una fuente de inspiración para sus obras. Tales trabajos han incluido novelas, óperas y películas entre las que destaca “Amadeus” de Milos Forman. También se ha usado su imagen en la acuñación de monedas o en la emisión de sellos postales, en muchos casos con motivo de los aniversarios de su nacimiento o fallecimiento.

16 de diciembre Aniversario de su natalicio

"AMADA INMORTAL"

Mi ángel, mi todo, mi yo… ¿Por qué esa profunda pesadumbre cuando es la necesidad quien habla? ¿Puede consistir nuestro amor en otra cosa que en sacrificios, en exigencia de todo y nada? ¿Puedes cambiar el hecho de que tú no seas eternamente mía y yo eternamente tuyo? ¡Ay Dios! Contempla la hermosa naturaleza y tranquiliza tu ánimo en presencia de lo inevitable. El amor exige todo y con pleno derecho: a mí para contigo y a ti para conmigo. Sólo que olvidas tan fácilmente que yo tengo que vivir para mí y para ti. Si estuviéramos unidos ni tú ni yo hubiéramos sentido lo doloroso. Mi viaje fue horrible…

Alégrate, sé mi más fiel y único tesoro, mi todo, como yo para ti. Lo demás que tenga que ocurrir y deba ocurrir con nosotros, los dioses habrán de enviarlo…

CONTINÚA LEYENDO EN: http://zonadelacultura.blogspot.mx/

Comments

United States

United States