Das Ende von Silo-Denken: Was CSF 2.0 von Ihnen fordert

Description

Silo-Denken behindert moderne Unternehmen. Abteilungen arbeiten isoliert, teilen Informationen nicht und nutzen unterschiedliche Tools. In der Cybersecurity führt dies zu ineffizienten Prozessen und erhöhten Risiken. Das NIST CSF 2.0 bietet eine Lösung. Es fördert eine ganzheitliche Strategie, die Teams und Systeme verbindet. Integration und Zusammenarbeit werden zu zentralen Elementen. Unternehmen können so Risiken besser steuern und ihre Resilienz stärken.

Wichtige Erkenntnisse

* Silo-Denken macht Zusammenarbeit schwer. CSF 2.0 hilft Teams und Prozessen, besser zusammenzuarbeiten. So wird die Arbeit schneller und einfacher.

* Die neue Govern-Funktion von CSF 2.0 verbindet Sicherheit mit Führung. Das macht die Planung und Aufgabenverteilung klarer.

* Schulungen und Sicherheitswissen sind sehr wichtig. Mitarbeitende sollen lernen, wie sie bei Sicherheit helfen können.

* Gleiche Regeln machen das Reden zwischen Abteilungen leichter. Das senkt Probleme und sorgt für schnellere Lösungen.

* CSF 2.0 ist flexibel und kann angepasst werden. Firmen jeder Größe können es Schritt für Schritt nutzen, um sicherer zu werden.

Die Herausforderungen des Silo-Denkens

Definition und Merkmale von Silo-Denken

Silo-Denken beschreibt eine Arbeitsweise, bei der Abteilungen oder Teams isoliert voneinander agieren. Informationen werden nicht geteilt, und jede Einheit verfolgt ihre eigenen Ziele. Dieses Verhalten entsteht oft durch organisatorische Strukturen, die klare Trennlinien zwischen Abteilungen ziehen. Ein weiteres Merkmal ist die Nutzung unterschiedlicher Tools und Prozesse, die nicht miteinander kompatibel sind. Dadurch entstehen sogenannte „Inseln“, die den Austausch von Wissen und Ressourcen behindern. Silo-Denken führt dazu, dass Mitarbeitende nur auf ihre eigenen Aufgaben fokussiert sind und das Gesamtbild des Unternehmens aus den Augen verlieren.

Auswirkungen auf Unternehmen und Cybersecurity

Die Folgen von Silo-Denken sind besonders in der Cybersecurity gravierend. Abteilungen, die nicht zusammenarbeiten, schaffen redundante Sicherheitsmaßnahmen oder lassen kritische Lücken unbemerkt. Beispielsweise kann das IT-Team für Netzwerksicherheit zuständig sein, während ein anderes Team Schwachstellen-Scans durchführt. Ohne Abstimmung entstehen blinde Flecken, die Angreifer ausnutzen können. Zudem verlangsamt Silo-Denken die Reaktionszeit bei Sicherheitsvorfällen. Wenn Informationen nicht schnell zwischen Teams fließen, verstreicht wertvolle Zeit, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Studien zeigen, dass Unternehmen mit fragmentierten Sicherheitsansätzen häufiger Opfer von Angriffen werden.

Warum traditionelle Ansätze oft scheitern

Traditionelle Ansätze zur Überwindung von Silo-Denken setzen meist auf technische Lösungen oder einzelne Projekte. Diese Methoden greifen jedoch zu kurz, da sie die organisatorischen und kulturellen Ursachen nicht adressieren. Ohne eine klare Governance und abteilungsübergreifende Kommunikation bleiben Sicherheitsmaßnahmen ineffektiv. Zudem fehlt es oft an einer einheitlichen Strategie, die alle Beteiligten einbindet. Unternehmen, die weiterhin auf isolierte Maßnahmen setzen, riskieren nicht nur höhere Kosten, sondern auch eine geringere Resilienz gegenüber Cyberangriffen.

CSF 2.0: Ein Überblick

Was ist das Cybersecurity Framework (CSF)?

Das Cybersecurity Framework (CSF) wurde vom National Institute of Standards and Technology (NIST) entwickelt. Es dient als Leitfaden für Organisationen, um ihre Cybersecurity-Risiken zu bewerten, zu managen und zu minimieren. Das Framework bietet eine strukturierte Herangehensweise, die auf fünf Kernfunktionen basiert: Identify, Protect, Detect, Respond und Recover. Diese Funktionen decken den gesamten Lebenszyklus der Cybersicherheit ab. Unternehmen können damit Schwachstellen erkennen, Schutzmaßnahmen implementieren und auf Vorfälle reagieren.

Das CSF ist flexibel und anpassbar. Es richtet sich an Organisationen jeder Größe und Branche. Es bietet keine festen Regeln, sondern beschreibt Best Practices, die individuell umgesetzt werden können. Dadurch eignet es sich sowohl für kleine Unternehmen als auch für globale Konzerne. Besonders in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen oder der Energieversorgung hat sich das CSF als Standard etabliert.

Die Weiterentwicklung zu CSF 2.0

CSF 2.0 stellt die erste große Überarbeitung des Frameworks seit seiner Einführung dar. Es berücksichtigt die zunehmende Komplexität moderner IT-Landschaften und die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Einführung der Govern-Funktion. Diese Funktion hebt die Bedeutung von Governance hervor und integriert Cybersecurity in die strategische Unternehmensführung.

Das aktualisierte Framework erweitert auch bestehende Kategorien. Es legt mehr Wert auf die Integration von Lieferkettenrisiken und die Zusammenarbeit zwischen internen und externen Akteuren. CSF 2.0 bietet zudem klarere Anleitungen für die Umsetzung und stärkt die Verbindung zwischen technischen Maßnahmen und organisatorischen Zielen.

Die zentralen Prinzipien von CSF 2.0

CSF 2.0 basiert auf drei zentralen Prinzipien: Integration, Flexibilität und Messbarkeit. Integration bedeutet, dass Sicherheitsmaßnahmen nicht isoliert, sondern als Teil eines Gesamtsystems betrachtet werden. Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, das Framework an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Messbarkeit stellt sicher, dass Fortschritte und Schwachstellen kontinuierlich überwacht werden.

Tipp: Unternehmen sollten regelmäßig überprüfen, wie gut ihre Sicherheitsmaßnahmen mit den Prinzipien von CSF 2.0 übereinstimmen. Dies erhöht die Effektivität und reduziert Risiken.

CSF 2.0 bietet eine moderne Grundlage, um Cybersecurity strategisch und ganzheitlich zu gestalten. Es fördert nicht nur den Schutz vor Angriffen, sondern auch die langfristige Resilienz von Organisationen.

Wie CSF 2.0 Silo-Denken überwindet

Förderung abteilungsübergreifender Zusammenarbeit

CSF 2.0 legt großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen. Es fordert Unternehmen dazu auf, Silos aufzubrechen und eine gemeinsame Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Teams, die bisher isoliert arbeiteten, sollen durch klare Kommunikationswege und abgestimmte Prozesse verbunden werden. Dies verbessert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Fähigkeit, auf Bedrohungen zu reagieren.

Ein Beispiel: In einem Unternehmen, das CSF 2.0 implementierte, wurden regelmäßige Meetings zwischen IT, Compliance und operativen Teams eingeführt. Diese Treffen ermöglichten es, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Durch den Austausch von Wissen und Ressourcen konnten redundante Maßnahmen vermieden und die Reaktionszeit bei Vorfällen deutlich verkürzt werden.

Hinweis: Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erfordert nicht nur technische Lösungen, sondern auch eine Veränderung der Unternehmenskultur. Führungskräfte sollten den Austausch aktiv fördern und klare Verantwortlichkeiten definieren.

Integration von Sicherheitsmaßnahmen in alle Geschäftsbereiche

CSF 2.0 betont die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen in sämtliche Geschäftsbereiche zu integrieren. Dies bedeutet, dass nicht nur die IT-Abteilung, sondern auch andere Abteilungen wie Personal, Marketing und Produktion aktiv in die Cybersecurity-Strategie eingebunden werden. Jede Abteilung trägt Verantwortung für den Schutz ihrer Daten und Systeme.

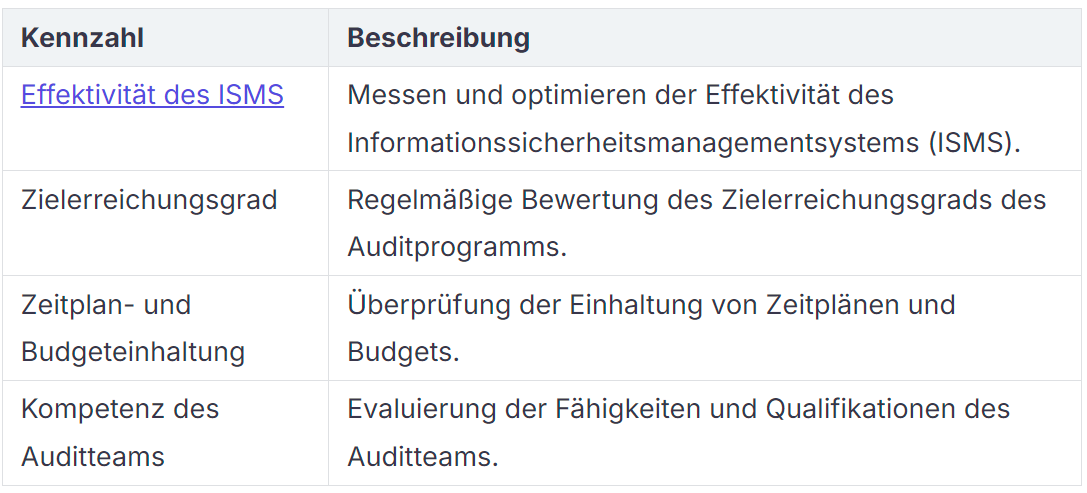

Eine effektive Integration erfordert die Umsetzung spezifischer Maßnahmen. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele:

Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass Sicherheitsstandards in allen Bereichen des Unternehmens einheitlich umgesetzt werden. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitslücken, die durch ungeschützte Systeme oder Prozesse entstehen könnten.

Einheitliche Standards für bessere Kommunikation

Einheitliche Standards sind ein zentraler Bestandteil von CSF 2.0. Sie schaffen eine gemeinsame Grundlage, auf der alle Abteilungen zusammenarbeiten können. Dies erleichtert die Kommunikation und sorgt dafür, dass Sicherheitsmaßnahmen konsistent angewendet werden.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein internationaler Konzern führte einheitliche Sicherheitsrichtlinien ein, die für alle Standorte und Abteilungen galten. Diese Richtlinien definierten klare Vorgaben für den Umgang mit Daten, die Nutzung von Software und die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Durch regelmäßige Schulungen wurden Mitarbeitende auf die neuen Standards vorbereitet. Das Ergebnis war eine deutliche Verbesserung der Sicherheitskultur und eine Reduzierung von Vorfällen, die auf menschliches Versagen zurückzuführen waren.

Tipp: Einheitliche Standards sollten regelmäßig überprüft und an neue Bedrohungen angepasst werden. Dies stellt sicher, dass sie auch in einer sich schnell verändernden IT-Landschaft wirksam bleiben.

CSF 2.0 zeigt, dass die Überwindung von Silo-Denken nicht nur technische, sondern auch