一場網路公審:從輿論風暴到信任重建,網路、校園和學生該如何省思?

Update: 2025-06-15

Description

◎早安現場:台中市一名高中學生申請大學醫學院就讀,網友根據學生自行公開的備審資料內容大肆攻訐,導致原本錄取的四所大學都撤銷對該名學生的錄取。專訪開南大學資訊傳播學系助理教授趙哲聖,剖析網路言論與學生自我重建之路。

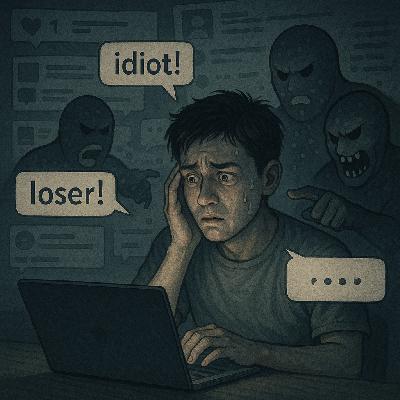

網路批判常有「放大鏡效應」,一旦訊息在社群爆發,便迅速演變為公審,網友多基於情緒斷章取義,迅速對當事人人格發動全面攻擊,而非聚焦事件本身。趙哲聖表示,網路言論的傷害具有不可逆性,尤其對尚在成長期的學生而言,心理與未來發展影響深遠。匿名性與資訊碎片化,使負面訊息常透過各種渠道被推波助瀾,形成長期焦慮與羞辱感。

面對社會與媒體的壓力,大學不應盲從輿論放棄審查程序。他建議高校應建立完善的申訴制度,公開審查流程,主動與媒體說明,降低資訊不對稱,維護校方信譽並彰顯教育理念。

而學生則應理性面對事件並進行自我省思,透過校內心理輔導與家庭支持,可從經驗中學習,主動管理「數位足跡」與個人社群行為,培養「數位公民素養」。這是一次寶貴的自我成長契機,未來可透過公益、經驗分享及媒體溝通修復信任。

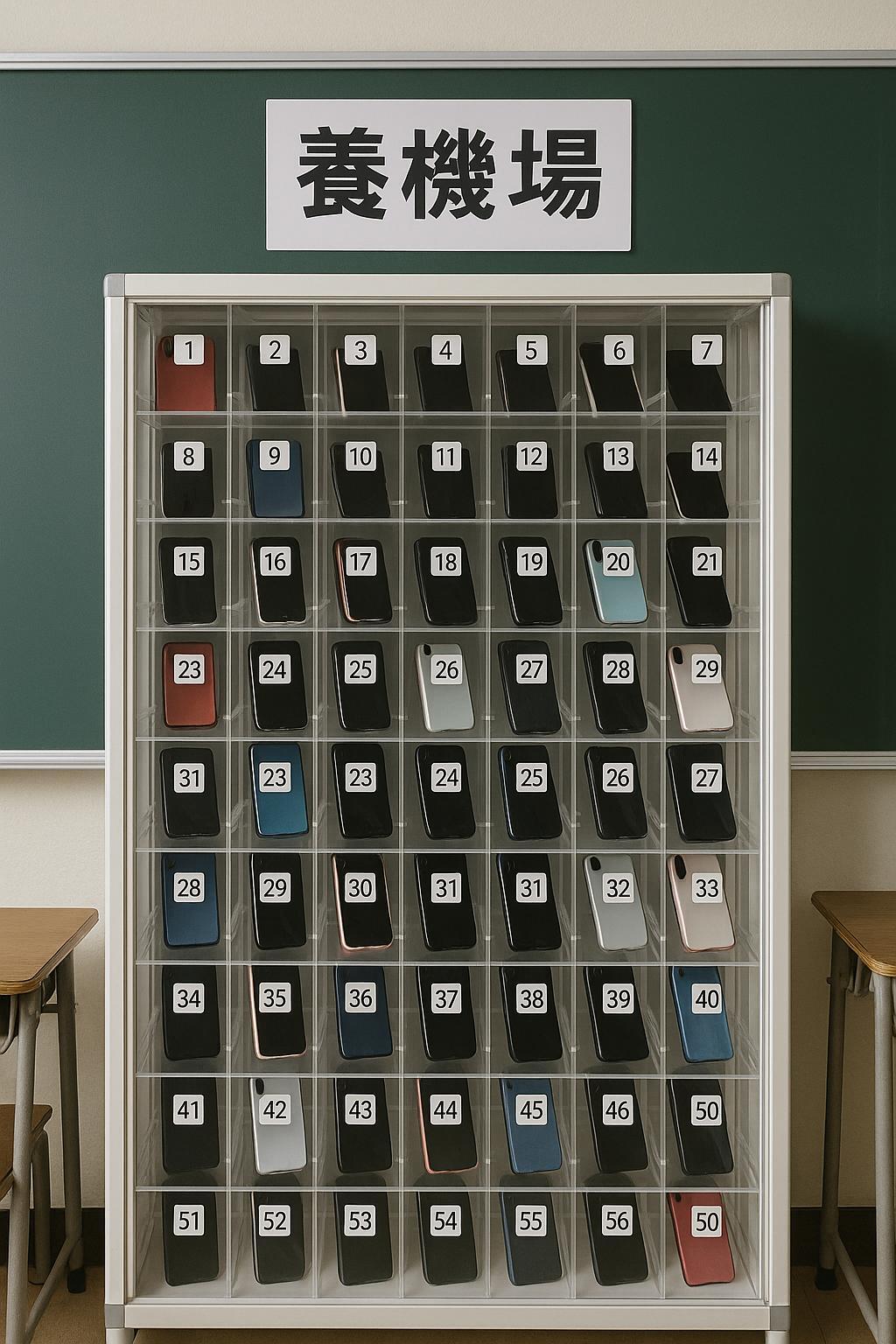

當然社群平台應自律,強化不實資訊控管;教育體系與家庭亦應加強學生的數位素養教育,讓其懂得誠實表達、辨識訊息真偽。特別是AI技術增加資料造假的門檻與危害,學生與社會大眾更須具備批判思維與媒體識讀能力。

趙哲聖特別指出,個人在網路上遇到批評時,不必與所有酸民對抗,可選擇不回應或淡化聲量。他建議對未經證實的流言保持敏感與理性,不輕易轉發與參與。若言論已構成誹謗,公民應考慮法律途徑維權。他強調,網路並非法外之地,每個人都要對自己的言行負責,避免散播不實與人身攻擊,並以尊重與客觀為前提,共同維護網路秩序與公共利益。

Comments

In Channel