EP3 与杨乔喻老师漫谈| 时空观念与人的境况:作为方法论的空间研究

Description

如果说有什么思想或概念贯穿了从文明伊始至今的人文思考,除了存在、真理、精神、共同体等耳熟能详的语汇,对于时空的思考与建构也同样成为了诸多思想巨擘反思当下社会的起点。

本次对谈将聚焦于一个较小的“历史切片”,探索二十世纪的诸多思想家如何在对时空的理解上实现转折与超越。 我们怎样理解时空,又怎样描述周围给予我们存在感的环境?是时间附着于空间之上,还是空间自身就有着时间的痕迹?在我们一瞬乃至一生与世界的交互中,又在时空中留下了多少痕迹?

这些问题,在马克思主义哲学、法国理论、媒介理论中被反复探讨与延展。在现代性突飞猛进、国家间边界逐渐模糊、赛博文化不断开疆拓土、生活实感却不断皱缩的当下,重提“时空”或许对于我们的在世生存愈发重要了起来。

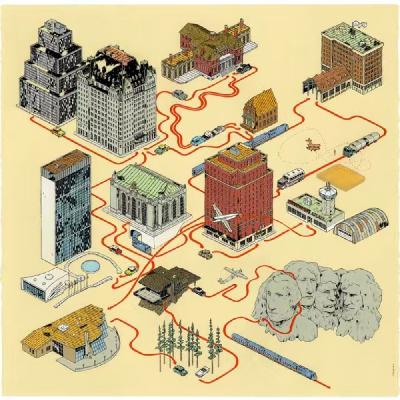

本期播客把“时空结构”或“人文地理学”看作一种人文社会科学的方法论视角——这或许能为我们理解周遭的世界提供一些或微小或奇妙的启发。

本期主播

李逸帆,毕业于南京大学外国语学院,明德大学蒙特雷国际研究学院在读

周嘉珺,南京大学新闻传播学院在读

本期嘉宾

杨乔喻,南京大学哲学系副教授

研究方向包括马克思主义哲学,西方马克思主义,法国理论,意大利理论,当代激进思潮,女性主义等。发表有《探寻马克思生产力概念生成的原初语境》、《意识形态场、否定构形与突现逻辑——重析阿尔都塞的意识形态理论》、《文本解读、哲学研究和政治实践:对话安东尼奥·奈格里》等文章。

本期节目中你会听到

相关推介阅读书目

保罗·维利里奥:《解放的速度》《速度与政治》彼得·丹尼尔斯:《人文地理学导论》大卫·哈维:《地理学中的解释》《后现代的状况》《地理学中的解释》《正义、自然和差异地理学》段义孚:《空间与地方》《恋地情结》

亨利·列斐伏尔:《空间的生产》《都市革命》

加斯东·巴什拉:《空间的诗学》

居伊·德波:《景观社会》

卡尔·马克思 :《资本论》

康德:《纯粹理性批判》

列维-斯特劳斯:《亲属关系的基本结构》

刘怀玉:《现代性的平庸与神奇》

路易·阿尔都塞:《读〈资本论〉》

马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》

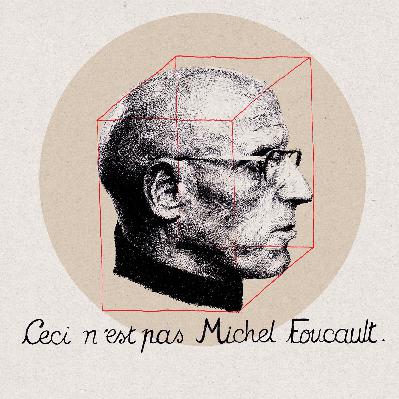

米歇尔·福柯:《古典时代疯狂史》《规训与惩罚》

莫里斯·梅洛-庞蒂:《知觉的世界》《知觉现象学》

瓦尔特·本雅明:《巴黎,十九世纪的首都》

汪民安:《身体、空间与后现代性》

沃尔夫冈·希弗尔布施 :《铁道之旅》

<p style="color:#333333;font-weight:normal;font-size:16px;line-height:3