Podcast episode 50: Gerda Haßler

Description

In this interview, Gerda Haßler discusses her career in Romanistik and the history of linguistics in the DDR and re-united Germany.

<figure class="wp-block-audio"></figure>

Download | Spotify | Apple Podcasts | YouTube

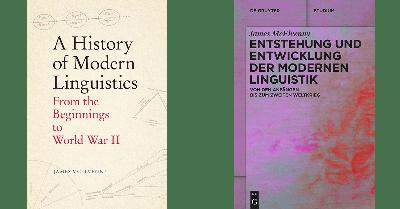

References for Episode 50

Haßler, Gerda. 1984. Sprachtheorien der Aufklärung zur Rolle der Sprache im

Erkenntnisprozeß. Berlin: Akademie-Verlag.

Haßler, Gerda. 1991. Der semantische Wertbegriff in Sprachtheorien vom 18. bis zum 20.

Jahrhundert. Berlin: Akademie-Verlag.

Haßler, Gerda. 2016. Temporalität, Aspektualität und Modalität in romanischen Sprachen.

Berlin: De Gruyter.

Haßler, Gerda, und Cordula Neis. 2009. Lexikon sprachtheoretischer Grundbegriffe des 17. und 18. Jahrhunderts. Berlin: De Gruyter.

Transcript

JMc: Hi, I’m James McElvenny and you’re listening to the History and Philosophy of the Language Sciences Podcast, online at hiphilangsci.net. [00:21 ] There you can find links and references to all the literature we discuss. [00:25 ] Today we’re talking to Gerda Haßler about her life and career in Romanistik and the history of linguistics. [00:33 ] As with some of our previous interviews, we’ll do this one in German. [00:39 ] Ja, also ich begrüße jetzt Gerda Haßler. Willkommen im Podcast. [00:43 ]

GH: Vielen Dank für die Einladung. [00:45 ]

JMc: Ja. Also ich wollte dich fragen, wie bist du zur Romanistik und Linguistik gekommen und was waren die großen Etappen deiner Karriere? [00:55 ]

GH: So richtig weiß ich das selber nicht, wie ich dazu gekommen bin. [01:00 ] Sprachen haben in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. [01:05 ] Ich habe auch die Dialekte in meiner Umgebung beobachtet. [01:10 ] In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, wurde ein sächsisch-thüringischer Mischdialekt gesprochen. [01:16 ]

JMc: OK. Wo genau war das? [01:18 ]

GH: In Fraureuth, das ist ein Dorf in der Nähe von Zwickau, also in Sachsen. [01:23 ]

JMc: Ja. [01:24 ]

GH: Und meine Großeltern haben Sudetendeutsch gesprochen, meine Eltern nur Hochdeutsch, mit mir, also mit den Großeltern nicht. [01:32 ] Und das habe ich beobachtet und das hat mich einfach interessiert. [01:35 ] Außerdem war das Tschechische immer im Hintergrund. [01:38 ] Und ich habe immer meinen Vater gebeten, mir Sätze in fremden Sprachen vorzusprechen. [01:46 ] Und ja, also das hat mich schon als Kind interessiert. [01:52 ] In der Schule hat mir der Fremdsprachenunterricht überhaupt nicht gefallen. [01:57 ] Aber ich konnte mich immer mit den Lehrern arrangieren und Französisch habe ich selbst gelernt, nicht in der Schule. [02:04 ] Ja, und ich wusste nicht so richtig, was ich studieren sollte. [02:10 ] Ich habe eigentlich am meisten Mathematik und Latein gemocht. [02:16 ] Das war aber überhaupt nicht kombinierbar zu DDR-Zeiten. [02:21 ] Und Lehrer wollte ich auch nicht werden, es war schwierig. [02:26 ] Dann wurden uns Studienführer gegeben, die die Studienmöglichkeiten in den einzelnen Universitäten zeigten. [02:36 ] Und in Halle stand da ein Fach Allgemeine Sprachwissenschaft. [02:41 ] Das hat mich natürlich interessiert. [02:44 ] Ich habe da hingeschrieben und wurde auch gleich eingeladen zu einem Professor Ulrich Ricken. [02:51 ] Das wurde dann auch mein Doktorvater. [02:54 ] Ja, das Gespräch lief aber nicht so, wie ich mir es gedacht hatte. [02:59 ] Denn er sagte, diesen Studiengang Allgemeine Sprachwissenschaft gibt es gar nicht mehr, weil der Professor, der ihn verantwortet hatte, also Karl Ammer, kurz vorher gestorben sei. [03:14 ] Ja, da wusste ich auch nicht richtig, was ich sagen sollte. [03:20 ] Er hat mir aber dann vorgeschlagen, mich für den Lehramtsstudiengang, [03:26 ] also Französisch und Russisch immatrikulieren zu lassen. [03:31 ] Da könnte ich auch Linguistik studieren und müsste nicht Lehrer werden. [03:35 ] Ich könnte dann schon Romanistik und Slavistik studieren, mit dem Schwerpunkt Linguistik. [03:44 ] Na ja, ich konnte nicht anders, ich habe mich darauf eingelassen. [03:48 ] Und das ist dann auch so gekommen. [03:52 ] Also nach einem Jahr eines ziemlich langweiligen Studiums [03:58 ] habe ich einen Sonderstudienplan bekommen und konnte studieren, wie ich mir das vorgestellt habe. [04:06 ] Nach drei Jahren habe ich das Studium abgeschlossen [04:10 ] und wurde Assistentin im Wissenschaftsbereich Allgemeine Sprachwissenschaft, [04:18 ] den Ulrich Ricken übernommen hatte kurz vorher. [04:23 ] Ja, es war aber nicht so, dass ich da gleich an meiner Dissertation arbeiten konnte. [04:34 ] Ich musste sehr viel Technisches machen. [04:38 ] Ich musste Bücher bestellen, abholen, Diktate aufnehmen auf Französisch, [04:45 ] was die Sekretärinnen natürlich nicht konnten. [04:49 ] Und mit dem Dissertationsthema war es so, [04:54 ] dass das eigentlich an einem Forschungskollektiv Sprache und Gesellschaftsbild angelagert sein sollte. [05:03 ] Das war zu DDR-Zeiten so. [05:06 ] Da musste man etwas gesellschaftlich Relevantes forschen. [05:12 ] Es liefen mehrere Dissertationen dazu. [05:16 ] Die untersuchten also Klassenbezeichnungen in literarischen Werken. [05:22 ] Und ich sollte zu La Bruyère eine Dissertation schreiben. [05:27 ] Hat mir natürlich nicht besonders gefallen. [05:33 ] La Bruyère ist auch sehr erforscht von Literaturwissenschaftlern. [05:38 ] Da hätte ich garantiert nichts Neues finden können. [05:42 ] Und ich habe gedacht, aber so ein bisschen kann ich das, was mich interessiert, vielleicht doch anwenden. [05:50 ] Ich war damals wirklich sehr strukturalistisch orientiert. [05:55 ] Das habe ich mir selber angelesen. [05:57 ] Also ich erinnere mich noch, als ich mit 20 Jahren die Ausgabe von Engler [06:06 ] des Cours de linguistique générale gelesen habe [06:10 ] und darin festgestellt habe, dass der publizierte Cours etwas ganz anderes ist. [06:17 ] Also ich war sehr von strukturalistischen Werken beeinflusst. [06:24 ] Ich habe natürlich auch Martinet, Potier, Bierwisch und andere gelesen. [06:30 ]

JMc: Wobei Bierwisch sich mit der generativen Grammatik schon auseinandergesetzt hatte. [06:34 ]

GH: Ja, ja, natürlich.

JMc: Ja. [06:37 ]

GH: Ich war auch ein bisschen Generativistin. [06:40 ] Das habe ich mir auch selbst so angeeignet. [06:44 ] Ja, aber Ricken kam dann nach kurzer Zeit, als er mir dieses Thema gegeben hatte [06:52 ] und hat gesagt, ja so ganz habe ich da wohl Ihre Interessen nicht getroffen damit [06:58 ] und ich könnte doch auch zur Geschichte des sprachlichen Relativitätsprinzips arbeiten. [07:05 ] Da war ich natürlich sofort einverstanden damit und habe auch begonnen, [07:12 ] habe die Dissertation eigentlich zügig geschrieben. [07:16 ] Es kam aber dann dazu, dass ich diesen Bereich verlassen musste, [07:25 ] weil ich Kritik daran geübt hatte, dass wir praktisch keine inhaltlichen Gespräche hatten, [07:33 ] dass wir nur über technische Sachen geredet haben. [07:37 ] Da war ich dann ein Jahr an der Slavistik tätig, habe also Russischunterricht gemacht, nicht mehr. [07:45 ] Das hat mich aber insofern gerettet, als ich Zeit hatte, meine Dissertation abzuschließen. [07:51 ]

JMc: Und war das Thema gesellschaftlich relevant? Also, sprachliche Relativität. [07:58 ]

GH: Nein, nein, nein, war nicht relevant. [08:02 ] Ich habe es ja nicht in dem Sinne behandelt, wie etwa der Erhard Albrecht aus Greifswald es gemacht hat. [08:09 ] Der hat ja immer nur gegen Weißgerber und andere argumentiert und das war alles ziemlich flach. [08:17 ] Ich habe