Discover 粵講粵威水

粵講粵威水

粵講粵威水

Author: 劉螢, William,Rti

Subscribed: 21Played: 153Subscribe

Share

© Copyright 2018-2025 Rti - For Personal Use Only

Description

本來,這個節目在設立之時,是因為看到了一些社會事件,有感而發。譬如:2010年,中國廣東省廣州市的捍衛粵語行動。 2018年,香港教育局小學中文網頁內的一篇文章,提到粵語並非「母語」。再加上近年,港澳愈來愈多學校在校內僅以普通話及英文授課。看著港澳的年輕一輩,居然普通話說得比粵語還流利,是有很大的感觸,也有很多的思考。 危機越大,求生的意志就越強。總之,「撐粵語」的這股潮流在有心人士的深入探討後,的確「粵人」講「粵語」是愈講愈有理的。而有心的話,在網路上就可以找到很多很專門的粵語研學的心得。資料是有的,不過可惜,關注還不夠多,普及也不夠。 以前總愛跟大隊嗌口號「講母語」,「撐粵語」。現在更想藉這個節目,這個公開的平台,尋找這個為什麼?為什麼粵語有趣?為什麼粵語歌比較好聽?為什麼說這些就是粵樂???對粵文化,到底我們有多少的認識呢?或者根本除了粵語識聽識講,日常生活中見慣見熟、習以為常之外,當中的道理跟涵意,根本是完全說不出來吧! 我們一起來探究!讓大家對「粵」都可以有更多的認識!

前往>>https://www.facebook.com/rti.cantonese/ 央廣粵語粉絲團

聽友來函:kercy@rti.org.tw

155 Episodes

Reverse

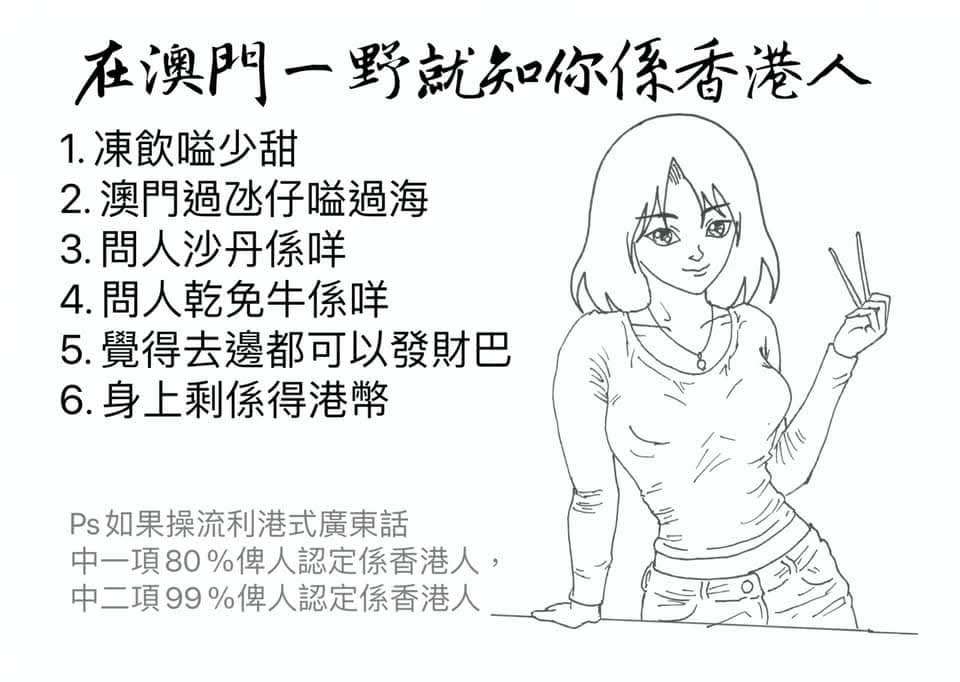

電訪: FB「港澳小不同。工程c李奧」的版主李奧

「如果公司要裁員,裁五個,香港人會使命必達,澳門人可能就會遊說主管裁少一點。」談到港澳在職場上的差異,工程師李奧用了這個例子來形容。

對不少台灣人來說,香港與澳門常被視為同一個文化圈:講粵語、歷史背景相近,生活型態看似差不多。甚至認為澳門就是香港的一個區。但真正進入工作與生活以後,兩地的差異,往往比想像中明顯。

李奧認為,會覺得澳門人比較有人情味,這與澳門的歷史文化有關。上世紀八、九十年代,澳門整體經濟不景氣,有企圖心的人多半出外發展,「本身有鬥心嘅人,可能早就去了香港,或者去其他地方發展。」留下來的,大概就是現在四、五、六十歲這一輩的人,是比較有人情味。

再加上澳門小、人口少,人際網絡緊密,隔幾個人就可能認識,做事太狠絕,容易影響熟人。但隨著都市化,這層人情顧慮也逐漸消失。李奧認為,近年三十多歲的新一代澳門人,待人處事也更接近香港,「港澳人的界線,其實已慢慢模糊。」

在專業與工作方面,澳門也有一種獨特文化。李奧指出,只要涉及較專業或中高階職位,澳門經常找「外援」,譬如香港或外國專才。這種現象可追溯至澳葡時期,當時不少專業工作都仰賴香港人支援,這批人後來在澳門扎根,成為技術與管理階層的重要力量。

而語言方面,港澳的粵語其實九成以上相同,只有少數用詞會有點差別,「例如第一次聽到岳父說“忽”湯,香港只會說𢳂湯,另外,香港人一定講撳掣,澳門人有一半會講暗掣。」若沒有碰到這些特定字,幾乎聽不出港澳差別。

反而在制度與行政上,差異更為明顯。香港長期實行中英兩文三語,且在實務上,若同時有中英文版本,往往以英文版本為準;但澳門,交英文文件會被退回來,因為澳門的官方語言是中文與葡文,英文並非官方語言,行政作業會以中文為標準。「香港政府在某個程度上,所有嘢如果有中文同英文版本,會以英文解釋為準;澳門係以中文為標準。」

這樣的差異在工程作業上尤其明顯。李奧說:「其實有啲嘢係冇中文文件嘅,例如業主指定嘅品牌,可能廠商喺中國仲未設廠,就冇中文文件。」這些差異不至於造成衝擊,卻會在日常工作中,不斷提醒:這裡不是香港。

對李奧來說,從香港移居澳門,或許已是「全世界最容易適應的移居生活」,但那一點點的不同,正是港澳之間最真實、也最有趣的距離。

電訪: FB「港澳小不同。工程c李奧」版主李奧

「香港人心狠手辣啲嘅。老澳門人鬥心冇咁強,有人情味啲。」工程師李奧笑說。

港澳,港澳--不管是媒體、新聞報導,甚至官方單位,大家總是把香港和澳門併在一起講。對外地人來說,港澳看起來就「差不多」:都是講粵語的地方,都曾被殖民再回歸中國大陸,食物也相似,地理位置也接近。但其實,在這些大方向的相似底下,卻有許多細微的不同。

工程師李奧九年前在 Facebook 創立個人網誌「港澳小不同。工程 c 李奧」,畫畫是李奧的興趣,把生活觀察畫下來;沒想到越畫越多,越畫越多人共鳴。他用畫筆記錄那些--只有真正懂港澳兩地文化的人,才會會心一笑的「小不同」,慢慢累積成這個很有特色的港澳文化觀察站。

李奧是香港人,移居澳門後第一次真切感受到兩地不同,是在最日常的地方--茶餐廳。

「在澳門茶餐廳,當時發覺原來同香港好唔同,好細微嘅唔同,都有幾多唔同呀。」他說。

例如在香港經常點 A、B、C 餐,因為套餐和單點的價錢差不多,送杯飲料更划算;但十年前的澳門,大多數人還是單點,因為套餐不一定便宜。

而飲料的習慣也不同。香港奶茶、檸茶、咖啡,基本是一樣價,但澳門檸茶就要多加幾蚊(似乎澳門的檸檬特別貴吧!)另外,香港的奶茶、檸茶甜度通常調好了直接上桌,但澳門習慣讓客人自己動手調味。

港澳對彼此的熟悉程度也不同。李奧說:「澳門人認識香港,多過香港人認識澳門。」澳門人只要看港劇、看香港新聞,對香港總有一些認識;反而香港人對澳門的了解非常有限,「大概八成到九成嘅香港人,對澳門嘅認識--係冇嘅。」多數香港人對澳門的印象,就是週末過海吃東西、買手信、行街、食飯。

李奧將這些生活細節畫出來後,吸引了大量追蹤與回響,但酸民也不少。「任何地方都有好有不好……呢次可能香港比較好,下一次可能澳門比較好。不管畫邊個好,都有人鬧。」畫香港好,有人叫他回香港;畫澳門好,又有人酸他乾脆別回香港。九年下來,他也練成「免疫體質」,對酸言平常心以對。

除了生活文化,作為工程師的李奧,更能看到兩地在建地上的差異。香港的建築法規多承襲英國制度,規範明確、白紙黑字寫得清清楚楚;但澳門就含糊得多,很多事情靠習慣和約定俗成。於是,工地上的爭論常常變成「到底要跟香港、跟澳門,還是跟大陸?」

地盤的使用語言也不同。澳門工地主要講普通話,因為八、九成工人是大陸勞工;香港工地九成都講廣東話,因為主要是香港人,而只要開會有一個外國人在場,就會全講英文。

港澳的小不同,在生活的每個角落。對真正了解這兩個地方的人而言,李奧的插畫很精辟又觀察入微,看了就會忍不住點頭說:「沒錯沒錯,就是這樣!」

來賓: 粵語愛好者Laurent

央廣的粵語節目有世界各地的聽眾,從澳洲、美加,東南亞、港澳到中國大陸都有。然而有趣的是:會特別跟我們討論「讀音正唔正」、或是評論「這個人嘅粵語標唔標準?」的,絕大部份都是香港人。哈哈,雖然這樣講有點武斷,但根據經驗,確實如此。

為什麼香港人比較會在意粵語「標不標準」這個話題?或許,這就跟上個世紀香港所推的「正音運動」有關。

在香港長大的 Laurent,本身是主攻英文與翻譯的專業人士,卻對粵語非常有堅持與有研究,這份堅持與正規教育無關,而是源自於電視上的新聞報導。在 YouTube 剛在香港流行的時候,大量舊新聞節目被上傳到網路,對於當年主播的咬字、節奏、功力,實在百聽不厭。

但一對比現在的播報,就聽到一些突兀的讀音,Laurent說:「平常講話不是這樣講的,但在電視上,主播一報新聞,音就跟平常不一樣,為什麼會這樣呢?例如『機構』(kau3『扣』)『購物』(kau3『扣』),我們平常講『扣』,但主播會讀成『機』(gau3『救』)。」這樣的差異,讓他不斷查資料做研究。

這一切,都與何文匯教授所推的正音運動有關。在 1980 年代,何教授依據《廣韻》所推的正音,逐漸成為香港媒體的主流標準,從媒體到社會,到民眾;從香港到廣東省的一些影視製作,都有這些「正音」的影子。

然而,對於正音「正不正」也有很多的討論。Laurent 表示,《廣韻》完成於公元 1008 年,記錄的並非廣州音,而是宋代中原的「中州音」。他提出疑問:「廣韻,最大的問題是1000多年前寫,不是紀錄廣東人的讀音,只是這兩點就值得討論?」

正音運動確實讓更多人注意發音。然而,背離社會早已習慣的讀音,而改用所謂的「正音」,這樣的改造對廣東話好不好呢?「語言最重要就是傳達意思。有些提倡的讀音會造成歧異,就算聽得懂,也會覺得很突兀,這在語言溝通上應該避免。」

多年來,坊間對正音的討論從未停止,但在主流媒體中卻沒有受到關注。Laurent 認為,這與香港社會的「尊重權威」文化有關。既然教授是權威、是專家,自然成為無需質疑的標準。

但 Laurent 不認為語言應該只靠「相信誰」來決定。「我不是反對教授,而是覺得有懷疑就要查、有問題就要研究,而不是因為他是權威就全部接受。」

對很多粵語使用者而言,粵語之所以有趣,正因為它活潑、多樣、百花齊放,是屬於使用者的語言。讀音可以討論、可以爭論,也可以並存。

正音運動四十多年後的今天,香港人仍習慣評論「標不標準」,或許正是社會的記憶。但在權威之外,粵語依然可以有更多思考、更多可能。

來賓: 定居香港的台灣飲食作家包周

台灣人與香港人,如果只看外表,大概無從分辨,但一坐上飯桌,差異就立刻出現,而這差異往往就從飯前的那一碗湯開始。

從台灣移居香港的飲食作家包周笑說:「台灣的湯被叫洗鑊水,香港的湯被叫痛風湯,網路上經常吵架,我覺得好可惜。我寫書,其實就是做理解的事。」她認為,兩地的爭論多半來自不熟悉對方的文化,而湯水正是最容易看到差異的地方。

香港人煲湯講究火喉與層次,光是「喝湯」這件事,就已經讓包周遇過不少震撼。例如香港人飲湯只喝湯、不吃湯渣。初到香港時,她到朋友家作客,朋友盛給她的只有湯,完全沒有湯料。看著那鍋滿滿的湯渣,她心裡還偷偷 OS:「我只能喝湯嗎?我是可憐的小媳婦嗎?只可以喝湯?那麼多料,都不給我一口。」後來她才理解,港式煲湯追求的是把精華「煲進湯裡」,湯渣完成任務後就不會再端上桌。「一開始我也覺得很浪費,不習慣,過不了自己那一關。」

為了那一口濃郁的湯,香港人肯花多少心思?魚湯就是兩地差異非常明顯的例子之一。台灣的魚湯清澈、薑味與米酒明顯,而且一定要有大塊魚肉。然而對香港人來說,這樣的魚湯「魚肉煮太耐太嚡,湯也有點腥」。包周第一次喝到港式魚湯也非常驚訝:「香港的魚湯是沒有魚的,奶白色的湯,很好喝,沒有薑味沒有酒味。」原來那是把魚煎過、戳碎,再加水熬煮,讓所有味道都化到湯裡,再把魚渣、魚骨全部過濾掉。如果想吃魚,則會在湯底完成後再另外放上一條剛煮熟的魚,既美觀又講究,但成本也高。這種做法正體現了粵語人對吃這件事「很願意下成本,也很願意花時間跟用心」。

在粵語家庭裡,魚湯有時甚至只是湯底,用魚湯再煲其他湯。兩三個小時只為煲一鍋湯,對很多香港家庭來說,這是日常,也是「對家人的用心」。

另外,港式糖水---不管是紅豆沙、綠豆沙、還是腐竹雞蛋糖水...,每樣都讓包周非常喜愛,也讓許多台灣人大開眼界,因為材料與煮法完全不同。她說:「台灣在甜湯裡不會有整顆的雞蛋。腐竹雞蛋糖水,腐竹溶曬,仲有粒雞蛋!仲有桑寄生,裡面有粒咖啡色的蛋,一開始以為是滷蛋,結果是甜的。」至於綠豆沙加入海帶、臭草,更是台灣人少見的做法。「海帶怎麼會是甜的?」她笑說,許多台灣人第一次喝到都覺得很奇怪,甚至不太能接受。

其實,兩地因飲食習慣不同,連食材都不太一樣。香港常用的腐竹容易煮爛煮溶,而台灣較常見的是厚實、適合滷煮或火鍋的豆皮或腐竹,「腐竹煮唔溶,也不會拿來做甜湯。」但在香港,腐竹煮到全溶於湯裡,正是「港式煲湯的概念」。

一碗湯,看似家常。但這樣細說下來,有沒有明顯看到台港飲食習慣的差異了?只要願意理解,就會發現每一種煮法、每一種味道,背後都有自己的文化脈絡。

來賓: 飲食作家包周

「台灣冇湯飲」--乍聽像一句玩笑,但對許多粵語人而言,卻是初到台灣很直接的感受。飲食作家包周笑說:「台灣人有吃小吃的胃,吃完正餐還可以再吃;但喝湯,要慢慢練。我現在可以了!」

對香港人而言,「住家飯」沒湯,就像「飯沒吃完」;但在台灣,湯一般只是點綴,重點在吃,湯料才是主角。不同的飲湯習慣,正是台港飲食文化的差異。

身為台灣人的包周,剛接觸港式老火湯時也很困惑:「一開始我唔明白,點解要煲咁耐,材料都煲到無味又爛曬?」在台灣,湯品通常講求「湯好喝、料好吃」;但香港人把長時間煲得軟爛的材料稱為「湯渣」,重點完全放在那一口濃郁的湯。

一開始包周照著香港方式煲湯,卻總覺得味道不對,後來才明白:「我煲得唔夠耐,材料嘅味道未入到湯裡。」為了真正理解港式湯水,她甚至去上中醫課,後來出版了《四季裡的港式湯水圖鑑》這本書,希望用台灣人的語言解釋香港的湯文化。

所謂「台灣冇湯飲」,其實不是沒有湯,而是喝湯的習慣不同。對於港台網友常吵「貢丸湯算不算湯?」的這個問題,包周現在會這樣回答:「係湯呀!台灣有貢丸湯、蛋花湯,仲有貢丸蛋花味噌湯。」她認為爭吵常來自不了解——理解彼此的飲食習慣,就知道為什麼會這樣煮。

其實,香港的湯水種類多:有清爽的滾湯、濃郁的老火湯、溫補的燉湯、甜潤的糖水、降火的涼茶,配合季節,不僅好喝,也能養生。怎麼讓台灣人理解「煲湯要煲兩三個鐘」這回事,包周會這麽說:「當作是提煉,把食材嘅味道全部煲入湯裡面,唔好諗住要食湯料。」也因此,港式煲湯的味道層次特別豐富。像花生眉豆雞腳湯,滿滿膠質,喝完嘴唇好像黏在一起;番茄薯仔湯如果少了薯仔,整個口感也不一樣了。

連浮在湯上的「油」也能看出台港的飲湯差異。台灣湯偏清爽,最後會加紅蔥油或香油來增香;但港式老火湯煲到味道已經很豐富,反而要撇油,比較健康,味道也不會太複雜。「因為老火湯味道已經很豐富了,去油以後可以喝到不同材料,很多層次很豐富的味道。台灣的湯層次是比較簡單,加一點香油,把味道延長,加分的作用。」不同處理方式,反映不同的飲食習慣。

「台灣冇湯飲」這句話,說穿了,是台港的不同飲食文化:台灣的湯重清爽與簡便,香港的湯追求濃度與火喉。但包周說,只要願意理解彼此的飲湯方式,就能理解彼此的生活方式。

來賓: 粵語愛好者Aaron

有香港聽友說:「我是客家人,但我不會講客家話了,只會講粵語。」也有人說:「我是潮州人,可家裡也只講粵語。」

在過去的香港,粵語是一種非常強勢的語言。無論你來自中國大陸哪個地方,要在香港生活,就得懂得說粵語——除非你能靠英語通行。不過,許多香港人或許沒留意,其實在我們每天所說的粵語裡,藏著不少閩南語與客家語的痕跡。

粵語愛好者 Aaron 提到:「香港廣東話在表達上,其實多多少少也借用了閩南語、客家語的用法或詞彙。有些是廣東社群主動吸收的,也有些是外來族群在地化的過程中慢慢傳入的。」

以「打針」為例,在台語裡的說法是「注射」,而閩南語的「打」是 phah(拍),潮州話也是如此。在廣東話中,除了「打針」,還有另一個說法——「啪針」。Aaron 說:「『啪針』這個『啪』(paak¹),可能是直接從閩南語傳來,也可能因為香港有不少潮州人,而從潮州社群流入粵語的。」

「啪」這個字在粵語裡有許多特別的用法,例如「啪毒」、「啪藥」、「啪針」,都指吸毒或注射毒品。「啪藥」這個講法,其實來自吃藥的動作:把藥放在手心,仰起頭,一下子把藥「拍」進嘴裡——這一下的動作,就是「啪」。

過去在港澳地區,「啪」算是一個帶有負面意味的字,因為多用於吸毒。如果是正規的打針或吃藥,人們一般都說「打針」、「食藥」,不會用「啪」。

但語言總是會隨時代而變化。疫情期間,港澳年輕人會在網路上用「啪針」來形容打新冠疫苗,帶有一點反諷的意味---不是想打,而是被迫去打。「聽日要去打針啦!」和「聽日要去啪針啦!」意思相同,但語氣完全不同,一個中性,一個卻帶著嘲諷與無奈。

現在,在港澳地區,用來形容吸毒的詞彙更多了,例如「high嘢」、「take嘢」,也有「嗍嘢」,「嗍」指用鼻子吸食白粉,非常形象化。

除了「啪針」這個例子外,還有「家婆」、「新抱」、「曱甴」、「衫」、「落車」、「油炸鬼」等詞語。仔細追溯每一個字詞的源由,都能發現粵語與閩南語之間那種微妙的關聯。雖然名義上是兩種語言,但因為地緣相近、通婚移居與長期交流,使得兩者在語音、詞彙與文化上彼此滲透、互相影響,讓人越聽越覺得熟悉。

來賓: 在台老師 Billy Sir

說到澳門的特色,一定會想到那若隱若現、滲進生活每個角落的葡式文化。不過這次不談建築,也不談美食,而是要談一個常被忽略的小細節——那些從葡文借來的粵語。這些詞只有在澳門才聽得到,但有趣的是,好像也不是每個澳門人都知道。

在澳門長大、現在台灣當老師的 Billy Sir 說:「澳門好細,但好似有無形嘅牆。唔同族群之間,接觸到嘅嘢可以完全唔同。」他口中的「牆」,不是看得見的磚牆,而是語言與生活圈的分隔。即使同樣是澳門人,講起這些葡文借詞,也可能有人完全沒聽過。

舉個例子,「亞東魚」(atun)就是吞拿魚,也就是台灣人說的鮪魚;「噥丁」(não tem)意思是「沒有」,像「銀包噥丁」就是「錢包空了,冇錢啦!」Billy Sir 笑說:「我同啲香港朋友講『噥丁』,佢哋會完全聽唔明!我以前都冇諗過呢啲詞係從葡文而嚟。」

類似這樣的葡文借詞其實還有不少。譬如「司沙 sisa」,那是以前的物業轉移稅,「我哋細個成日聽長輩講要去財政局立司沙,但依家法例改晒,已經冇咗 sisa。」另外還有「科假 folga」(輪班制的休息日),這個字現在仍聽得到,尤其在警察或消防員之間最常用,「今日 folga 更」--聽到這樣講,就大概知道對方是公務員啦!

還有「阿 tìo」和「阿 tia」——Billy Sir 解釋:「本來葡文裡嘅 tio、tia 係叔叔、阿姨,但因為受粵語影響,連土生葡人都會自然加個『阿』。不過就算係土生葡人都少講 tio(丟),因為嗰音太似粗口啦!」這些詞早已粵語化,既不是純葡語,也不是純粵語,而是只有澳門人才懂的「講法」。

然而,這些「葡式粵語」正慢慢消失中。一方面是因為葡國人與土生葡人逐漸減少;另一方面則是葡文教育的斷層。從1988年起,因回歸在即,葡文不再是必修科目。直到十多年前 ,澳門重新以「一個中心、一個平台」作為發展定位——既是「世界旅遊休閒中心」,也是「中國與葡語國家商貿合作平台」,葡文才再度被視為重要資產。於是近十年,學生又重新開始必修葡文了。

除了葡文借詞,Billy Sir 也提到澳門另一項幾乎絕跡的語言——「土生土語」Patuá。這是一種以十五、十六世紀葡語為基礎,混合粵語、馬來語與僧伽羅語的混合語,如今已被列為瀕危語言。「好多土生葡人都係律師呢啲專業工作,講 Patuá 會俾人覺得唔夠正式,所以慢慢冇人講啦。」雖然如此,澳門仍有劇團堅持以土語演出,只是澳門人也不一定知道。

Billy Sir 笑著補充:「你可以想像成廣東人講唔鹹唔淡嘅葡文。葡文文法好複雜,佢哋就用粵語文法嚟講。」譬如:『沙Be』就是葡文saber,就係『明唔明』嘅意思。Pódi nôm pódi,Pódi 就是英文can,亦即粵語『得』的意思,就像潮語 can 唔can,但葡文不會這樣說,這是粵語文法。

這些從葡文而來的字詞,不知道還有多少澳門人會講呢?

來賓: 粵語老師阿鈞

現在,台灣人學粵語的風潮雖然早不如2000年前火熱,但在各地的社區大學、語言中心與補習班裡,粵語班依然或多或少地持續開課。粵語老師阿鈞,從2015年開始教學以來,學生年齡層廣、背景多元:有人為了工作、有人準備赴港,也有人純粹是喜歡粵語文化。對他來說,讓他能在台灣持續教粵語的最大動力,就是那份「成就感」。

「講簡單啲,教粵語就係同人傾偈,同人傾偈又可以賺錢,點解唔賺呢?」阿鈞笑說。對他而言,這份工作不只是興趣,更是一種使命感:「教廣東話除咗成就感同賺錢之外,最重要嘅係多一個人識講廣東話,真係好有成就感。」

疫情期間,他也順勢轉型成為網路補習老師,而學生也遍佈新加坡、香港與中國大陸各地,「網路教學完全唔受時間、地點限制,相信會成為新嘅學習方式。」阿鈞說。不過,真正讓他樂在其中的,仍是實體課堂上的互動與笑聲。

「周星馳嘅電影先至係不敗,咩年齡層嘅學生都鍾意搞笑、輕鬆嘅內容。」阿鈞笑著說。電影台詞、生活話題、香港文化特色,都是最受學生歡迎的主題。「譬如講香港每個車站有咩特色、要去咩地方玩,學生都鍾意聽。」

目前,阿鈞主要在社區大學開粵語課。「社區大學一堂兩個半鐘頭,一期十八堂,基本上學完十八堂,大部分學生都識聽識講,學得好快。」他笑說,有學生上完一期後再報第二期,「我都覺得好意外,有啲學生真係好有熱誠、好有心。」

不過,在社區大學教書也不全是輕鬆事。許多學生白天上班、晚上上課,難免疲倦,「有啲聽吓聽吓就打瞌睡。」這時候老師就要活絡氣氛,講講笑話、變換話題。他經常把新聞時事、生活話題或台港文化差異融入課程,例如房子、股票、工作經驗等,「學生聽得特別有興趣。」

對台灣學生來說,最大的挑戰仍是發音。「有啲韻母,台灣人就比較唔容易發得標準。」阿鈞指出,最難的其實是「記性」問題,「從頭教到尾,應該嗰該,教咗幾個月仲係唔記得。」

語言學習的關鍵,始終在於多練習、多講多用。阿鈞舉例,許多學生因為在網路上玩遊戲、與香港朋友語音聊天,粵語反而進步神速。「上課比唔上多講多練,語言都係咁。」

課程結束,看著學生從不敢開口到能簡單對答,阿鈞總覺得這份堅持值得。「從唔識教到識,真係好有成就感。」他笑著說,粵語教學對他而言,早已不只是工作,而是一種樂趣。

來賓: 粵語老師阿鈞

從香港來台升學,目前定居在台灣的粵語老師阿鈞,從2015年開始就在台北金甌女中教課。當時因為政府推行母語教育,不同族群可以開設各自的語言課程,他因此有機會把粵語帶進校園。阿鈞笑說:「學生都是台灣人,完全沒有粵語背景,就是因為有興趣而來上課,但一開了日文、韓文這些課程後,就被吸引走了。」之後,他轉往社區大學開課,面對的學生更為多元,從年輕人到婆婆媽媽,甚至曾經有高齡85歲的學員也來學粵語。

「社區大學的好處是資訊多、各個年齡層都有,收費也親民,很多人退休後終於有時間學自己喜歡的語言。」阿鈞想起之前社大的成果發表會,學生在台上用粵語唱《海闊天空》,台下觀眾跟著合唱,那一刻讓他特別感動。「教粵語真的有成就感,可以把一個不懂粵語的台灣人教到會聽、會講、會唱歌,是很有成就感的一件事。」

不過,在台灣當粵語老師並不容易。因為老師往往要自己編寫教材、設計課程,阿鈞說:「最重要是有前輩帶領,要是自己一個人摸索會比較辛苦。前期教單字比較難,但等字詞累積起來後,就能對話,學得很順。」

而在台灣有興趣學粵語的學生,需求其實相當明確。「很多學生學粵語,有的是為了工作,有的是因為喜歡周星馳、想唱粵語歌、去香港旅行能點餐、行街買東西。對他們來說,能應付簡單對話就夠了。」阿鈞認為,這樣的「實用需求」主導了台灣的粵語課市場,因此越來越多課程變成「速成班」,主打輕鬆有趣,學幾句就能開口說。

至於粵拼,卻是許多學生的「夢魘」。阿鈞笑說:「很多學生不喜歡學粵拼,有的是沒興趣、不想花精神,有的甚至說:學粵拼會被香港人笑,因為香港人學粵語根本不用學粵拼。」因此,市面上有兩派不同的教法,一派老師堅持教粵拼,希望學生能自學;另一派則直接教單字和句子,讓學生能快速開口講。「有些學生一學粵拼就想睡覺,甚至前幾堂課都不來。最後還是得調整方式,例如在課本旁邊加上粵拼,讓他們慢慢習慣。」

而台灣學生對想學的粵語內容很明顯。阿鈞說「有一次我試著教香港的歷史文化,結果反應不太好,最後學生還是問:『老師,香港有什麼最好吃的?』」他笑說,飲飲食食、電影、唱歌,是最能引起共鳴的內容。

在台灣當粵語老師,是要有熱誠跟堅持的。因為學生數一直下滑,收入不穩定,但看到學生進步,真的很有成就感。

來賓: 在台馬來語老師Nico

「食飯咗、洗衫咗」——這樣的說法,對香港人來說或許有點「得意」,但在馬來西亞卻是再自然不過的粵語句式。這些用來表示動作狀態的「咗」、「緊」,在馬來西亞常常放在句尾,聽起來特別有趣。來自馬來西亞、現任教於台灣的馬來語老師 Nico 笑說:「不說我都沒注意到,我們就這樣說的。」

馬來西亞因多元種族共存,長年語言交融,粵語也因此發展出屬於自己的節奏與特色。Nico 的父親是廣東人、母親是客家人,家裡主要講廣東話,但日常生活中自然會摻入其他語言。「看到甚麼人就講甚麼話吧!英語、馬來語、閩南語、客家話,好自然會摻摻(cam³)講,」她笑著說。

這樣的語言環境,也讓馬來西亞粵語變化豐富又充滿創意。例如「阿尾」,乍聽像英文的 I mean,其實意思是「最後」或「後來」,與「後尾」的用法相似。又如「雪激淩」代表冰淇淋、「雪茶」則是加冰的茶,「雪」這個字幾乎就等於「冰」的意思。不過每個人說法不同,Nico 補充:「我家習慣講 ice cream,連我媽都會講『賣 ice cream 嘅嚟啦!』不要以為老人家英文不好。」

除了詞彙多樣,馬來西亞粵語還保留了十九、二十世紀初廣東地區的語法。例如用「冇」作為句尾疑問——「好食冇?」「食飯冇?」「係呵?」「洗衫呵?」這些句型,其實都是早期粵語常見的問句形式。Nico 說:「我從小就看 TVB 長大,例如《神鵰俠侶》,劉德華同陳玉蓮演嗰套。我哋講嘅粵語,原來都有唔同!」

語言的變化,也反映了社會的轉變。隨著廣州與香港受到普通話及書面語的影響,粵語口語逐漸趨於書面化;而遠在東南亞的馬來西亞,卻因地理與文化的距離,意外保留下更多「原味」的語音與語法。譬如在馬來西亞,「玩㔷㔷」(捉迷藏)、「round 咗佢」(把它丟了)、「奸鏟」(形容奸詐的人),這些說法,讓人想到香港五、六十年「粵語長片」裡的對白,既熟悉好像又有點遙遠,卻也提醒著我們,原來我們忘了這麽多的用法跟詞語!

來賓: 粵語愛好者Aaron

粵語有沒有生命力?就看它會不會隨著時代、社會與文化不斷的——有沒有人用?怎樣用?用來做甚麽?

隨著教育普及、媒體與影視跨地域的傳播,近年粵語出現了一些新特色——譬如逐漸「書面語化」或「普通話化」。粵語愛好者Aaron認為:「因為大家在學校讀書多,睇大陸劇多、普通話接觸得多,反而粵語市井口語的接觸機會就少了。」讓有的人的粵語變得好像更「得體」、更「文雅」,而很多以前常用的詞也逐漸被遺忘。

不過,舊詞消失的同時,新詞也層出不窮。譬如從「Kpop」延伸出來的「Mkpop」。Aaron解釋:「『MK』指旺角,『Mkpop』就好似東施效顰,形容模仿韓國流行文化卻不太成功的本土文化,好像台灣人講的『8+9』。」這些潮語往往非常地區性,如果跟不上潮流或跨地區,可能就完全聽不懂。

語言的變化,不只在於新詞的出現,也包括舊詞的新詮釋。像「火山孝子」這個詞,原本源於1940年代舊上海,只要官員或公務員出入風月場所,報紙上就會寫他「上火山」。後來傳到香港,「火山孝子」變成形容那些花光薪水討好舞女的男士。如今這個詞在香港幾乎消失,卻在台灣復活,用來指那些在直播間打賞、送禮物給網紅的粉絲。Aaron笑說:「火山孝子在香港已經是死詞,我第一次在台灣聽到!火山應該是凶險的,但竟然有孝子。其實『火山』是形容燈紅酒綠、熱辣辣的舞池!」

同樣的詞,不同年代、不同地區會有不同感覺。以「溝女」為例,以前覺得不太正經,現在反而成為普遍說法。Aaron說:「『追女仔』聽起來好似要出錢出力,好辛苦去討好對方,但現在的年輕人不是這樣,他們可能上網、上交友App打幾句就問要不要出來吃飯,好,就完了!整件事比以前簡單得多。」

說到男女交朋友的講法,各地也不同。台灣人常說「聯誼」,港澳年輕人覺得太正式,寧願用英文「gathering」;而在中國大陸,則常聽到「處關係」、「處對象」,「處」作動詞,網路上常看人寫「處嗎?」初聽,讓人好容易想歪。

粵語在這樣的變變變中,老詞退場,新詞登場,不管想說甚麽,都可以用粵語說得出來,這就是生命力。

來賓: 廣播節目主持人、馬來語老師吳振南

20多年前的台灣街頭,店舖招牌幾乎一律只有華語,這對來自多語環境的外國人來說相當新奇。在台的馬來語老師吳振南老師說:「當時看到台灣只有中文標示時覺得好驚訝,因為在馬來西亞,招牌或路標往往同時出現中文、英文、馬來文,有的甚至還有印度文或印尼文,因為要做不同人的生意。」如今,隨著教育與文化政策的推進,台灣在語言與文化上,已經呈現出愈來愈多元的氛圍。

從2019年起,台灣中小學的本土語言課程納入了七種新住民語,雖然一週只有一堂課,對學生的語言能力累積的確有限,但在文化認識上卻已經看見成果。振南老師指出:「小朋友或許只會說一些單字或簡單的句子,但他們卻認識到很多馬來西亞的文化,讓他們知道世界上文化的多元。」從學生、家長到學校,乃至整個社會,對新住民文化的態度正慢慢轉變中。

以馬來語為例,雖然馬來西亞人在台灣並非人數眾多的族群,但馬來語在學校裡卻是第四多人選修的新住民語。原因除了教材設計注重文化,課程內容活潑有趣,更重要的是老師的熱情投入。振南老師說:「很多馬來語老師都很熱情,又很用心,把馬來西亞的多元文化帶進課堂。讓孩子們覺得有趣,自然就願意多學一點。」

而社會氛圍的改變,也反映在生活中。以前台灣街頭的異國料理選擇有限,如今各地的東南亞小吃、異國餐廳越來越多。其中新北市中和的華新街,更是有名的「緬甸街」。雖然當地聚集了許多東南亞族群,但台灣本地人卻相對比較少。振南老師認為:「其實只要多接觸,就不會覺得這麽陌生,當中也會有很多有趣的新發現。」

為了讓民眾對多元族群的文化有更多認識,台灣社會近年經常舉辦各種文化日或交流活動。這些活動內容豐富,除了歌舞表演,還經常搭配免費試吃、抽獎或贈品,以吸引人潮。本意雖是「立意良善」,但也衍生出副作用,讓人覺得東南亞食品似乎「便宜、不值錢」。如何在推廣活動的熱鬧氛圍中,仍能傳達文化與產品真正的價值?振南老師笑說:「我覺得還是要反映成本,有點架子,讓民眾珍惜、重視。」

來賓: 主廚何一飛

飲食世界的潮流,大約幾年就有新的大方向。近年席捲香港「兩餸飯」,從街頭小店賣到連鎖餅店,掀起一股平價又實惠的風潮。台灣也不例外,茶餐廳的熱門菜單也在改變。曾幾何時,燒鴨飯是最受歡迎的選擇,如今年輕人則更偏好口感滑嫩的滑蛋系列,滑蛋蝦仁飯成了新一代必點。

在台灣經營茶餐廳十幾年的港籍主廚何一飛,對這樣的變化深有體會。他認為競爭不是壓力,而是前進的動力。他直言:「有比較,才知道差距在哪。最重要的是自己要不斷進步。」

不斷進步,意味著不斷學習。何一飛認為,光靠經驗不夠,還要走出去。他說:「要吃過,才知道什麼才好吃,然後把這些經驗帶到餐廳裡。」因此他常利用機會到新加坡、中國大陸、馬來西亞檳城、中山、潮汕、順德、香港、澳門等地「覓食」,把「美味」消化後再轉化為屬於自己的料理。

當然,台灣市場有自己的特色,並非所有港式經典都能照搬。以通心粉為例,它是香港茶餐廳的經典,但在台灣卻不賣座。「要賣的,是台灣人熟悉的食材。大部分客人都會先點自己熟悉的東西,除非是熟客,吃膩了才會願意嘗試新菜色。」

飲食潮流的轉變,從食材接受度就看出風向。乳鴿十幾二十年前在台灣不受歡迎,甚至有人覺得「殘忍」。但隨著近年 fine dining 風潮興起,乳鴿成了高級料理的新寵,如今甚至要排隊才能買到。相對而言,港澳年輕一代對乳鴿的接受度仍有很大落差。

對何一飛來說,粵菜的精髓在於炒功。他強調:「想展現真正的功夫,不用花俏,點一盤乾炒牛河就能看出廚師的火候。」這是他對廚藝最堅定的信念。

然而,堅持不代表一成不變。何一飛認為,粵菜應該保持精髓,同時也要懂得因應市場調整。「香港現在最流行的是兩餸飯,講究抵食,越開越多。這代表飲食文化也在變。」他相信,在「堅持」與「變通」之間找到平衡,餐廳才能走得長遠。

來賓: 主廚何一飛

因為周星馳的《食神》而爆紅的「黯然銷魂飯」,1996年的電影,直到現在仍然是台灣人最熟悉、在台灣茶餐廳最常點的招牌飯。其實,台灣人對港式食物的喜愛從來不減,不過不同世代卻各有不同的口味偏好。譬如長輩偏愛干炒牛河、臘味飯、臘腸臘肉這些傳統口味;年輕人則鍾情於滑蛋系列--滑蛋牛肉、滑蛋蝦仁、滑蛋叉燒,就是喜歡滑蛋。飲料方面,酸鹹清爽的「鹹檸七」則最受歡迎。

這些心得,來自在台灣經營茶餐廳多年的主廚何一飛的觀察。2016年,他在台灣開設第一家茶餐廳,如今已拓展到四家分店。看似一路順利,其實背後經歷了不少挑戰。

何一飛1997年30歲時來到台灣,起初經營咖啡廳,之後才轉戰茶餐廳。他說:「店開了,就有一股無形的壓力逼著自己去做好這件事,慢慢把事情做好。」正是這種壓力推著他不斷學習與成長。他甚至自學插花,連續四年跑到花市買花,從店面擺設到料理細節,都力求做到更好。

在粵式料理裡,何一飛認為「炒」最難。火候大小、下料順序都會影響味道;相較之下,燉或炆只要掌握時間即可,但要炒得恰到好處才是真正的功夫。而在他眼中,口味更是一種信念。他說:「飲食的口味是一種信念,顧客認不認同,看營業額就知道了。」

在台灣的港式茶餐廳不少,但要長做長有,單純把香港菜單照搬過來並不妥當,應該是看客人的反應隨時調整。以菜單為例,最初或許有20道菜,隨著營業額和客人反饋,不受歡迎的就淘汰,換上新菜色,慢慢形成最適合的菜單。港式蘿蔔糕就是典型例子。他笑說,有台灣客人嫌店裡的蘿蔔糕太軟、夾不起來,但偏偏就賣得最好,這也讓他相信:「只要好吃,客人就會喜歡。」

粵菜最講究的還是火喉。以白切雞為例,香港人偏愛骨頭帶著一點淡淡粉紅,剛熟的才稱得上「滑雞」;台灣人則習慣雞肉必須全熟,一點紅都不能有。對此,何一飛仍堅持:「在我的店裡,賣的還是剛剛熟的滑雞,正宗香港口味。」或許部分台灣客人還是不習慣,擔心沒熟透不衛生,但這正是飲食文化的交流啊!

來賓: 台北市新住民子女教育工作組總召、濱江國小校長吳勝學

在台灣校園裡,一門本土語言課,悄悄改變了社會對一群人的看法與命運。

過去,來自東南亞的新住民配偶,常被標籤為「外配」,家庭與社會地位相對低落。然而,隨著108課綱實施,越南語、泰語、印尼語等七種新住民語被納入本土語言教育,這群外籍配偶也以「老師」的身份走進教室,獲得社會的重新認識與尊重。

濱江國小校長吳勝學指出,早在108課綱之前,學校也曾推動多元文化活動,但多半是文化的介紹,例如泰國美食、越南有甚麼好玩等,對語言著墨不多。「直到政府將新住民語系統化納入正式課程,才真正讓這些語言進入教室,進入孩子們的生活。」吳校長說。

為解決全台師資不足,教育部自2017年起設立新住民語教師培訓,許多新住民媽媽接受培訓、通過考核後走進教室,成為孩子學習母語的啟蒙老師。這不只是就業機會,更是自我價值的重建。

為了尊重孩子的選修意願,現實執行上是很大的挑戰。以越南語為例,一年級、三年級、五年級可能各自都有第一次選修的學生,這樣就必須拆成三個班,找三位老師、三間教室,所以一對一或一對二的小班教學很常見。如果能一班湊到七名學生,這已經算很難得,非常熱鬧的狀況。

「這當中還有一個笑話」吳勝學校長說。有次一名學生在意願調查中勾選了「柬埔寨語」,老師們全力尋找合格師資,甚至考慮跨校遠距,最後發現是家長勾錯,讓學校哭笑不得。現在每當有學生選修新住民語,學校第一步就是打電話給家長確認。

對學生而言,這堂課可能只是有趣的新體驗;但對新住民教師來說,這是認同與身份的翻轉。他們不再只是移民的角色,而是文化與語言的傳承者。

反觀香港,儘管粵語是主流語言,卻常被視為「生活語言」,在中小學教育體系內缺少制度化的教學。台灣雖然每週僅一堂本土語課,但意義很重要,這是體現了對多元文化的尊重。

吳勝學校長強調:「本土語教育的重點,不只是語言能力,而是培養尊重與包容的多元視野。」讓孩子認識不同語言與文化,正是培養理解與共融的開始。

來賓: 粵語老師吳庭葳

在台灣教粵語,甚麼主題學生最喜歡? 所謂「髒話無國界」,這句話真是一點也不假。台灣學生最喜歡學的—就是俗語俚語、摟打的話。

「頂你個肺!」「卜你個街呀!」「隊冧佢呀!」「你乜水呀!」這些來自《古惑仔》電影的語句,總是課堂上最受歡迎的主題。雖然老師總會提醒:「這些話不能亂講,小心擦槍走火。」但學生們依然笑聲不斷、學得特別起勁。

除了《古惑仔》,周星馳的電影也是台灣人很喜歡的教材之一。搞笑又無厘頭的對白、街坊用語、俚語、甚至潮語,像「屈機」、「寸嘴」、「娘屎」…,學生在哈哈大笑中學得更快更好。至於學這些用語到底實不實用?對學生來說,似乎根本不是重點。

而在台灣教粵語,不能只是「有趣」,還要「有技巧」。台灣人習慣說華語,因此在發音上會帶有華語腔調,某些粵語音對他們來說特別難掌握。例如「煎餃」、「蒸餃」,嘴型一放鬆就很容易煎蒸不分,還有「點心」、「佢」、「張」、「鞋」…,對很多台灣人來說都是死穴。

另外,教得「有技巧」,還包括讓學生肯講肯學。在台灣學粵語的,多半是社會人士。他們在各自領域已有一技之長,若一直指正,反而會讓學生不好意思、不敢開口,甚至直接不學了。因此,在上課前,老師都要先做一番「心理建設」:讓學生明白,在外面只要聽得懂就好,但既然已經付了學費,就要學得更扎實,上課盡量說,學會了才是重點。這些教學上的「眉角」,往往只有在台灣教過多年粵語的資深老師才有的心得。

1997年以前,台灣人赴港旅遊時,常因語言不通而產生學習粵語的強烈動機。2000年前後,台灣的粵語班,動輒就有三、四十人報名,熱度驚人。但隨著香港普通話的普及以後,台灣人到香港溝通變得容易,粵語班的吸引力也慢慢下降。

雖然如此,粵語課依然有它的魅力。有人為了工作,有人純粹是因為愛看港劇唱粵語歌,也有人就是講幾句粵語覺得特別「型」。而在課堂上,那些搞笑台詞與髒話潮語,往往成為大家學習的最大樂趣。

電訪: 「台灣胃看香港餐桌」的作者包周

一條蒸魚上桌,就能看出台灣與香港在飲食習慣與文化上的差異。對香港人來說,最完美的蒸魚就是「剛剛熟」,魚肉還有一點點黏著中間的大骨頭,鮮嫩滑口。但台灣人就習慣完完全全的「熟透」,寧可多蒸一分鐘也不要有半點「不透」。其實,這不是好壞之分,而是兩地對「味道口感」的不同追求。

這樣的差異,在麵條上同樣明顯。香港人吃麵講究「爽口彈牙」,煮麵的時間要精準到秒。台灣人則習慣把麵煮得軟一些。台灣作者包周剛移居香港時,有一次跟朋友吃麵,就曾懷疑麵是不是沒煮熟,但香港朋友卻說:「這樣的麵才爽」。

另外,便當的差異也是有趣。台灣的便當=香港的飯盒。在台灣,一個便當往往有主菜加上三道小菜,看起來豐富又均衡。但在香港,飯盒非常「老實」,叉燒飯就是叉燒與飯,燒雞飯就是燒雞與飯,沒有其他了。很多台灣人第一次見識香港飯盒的時候,可能會懷疑「配菜忘了放?」沒忘,就是這樣。想吃菜,另外點個油菜啦!注意看!注意看!都有油菜可以點的。

當然,粵菜的精髓更在於--火候。香港食物講究火候,口感,青菜要炒得爽脆,蝦要炒得彈牙,不同食材的「落鑊」順序與時間都要精準。這種講究,讓粵菜的層次分明,口感豐富。

就以這些例子來說,這麽多的不同,不管是香港人到台灣或是台灣人到香港,不習慣很正常。台灣人可能覺得香港食物沒煮透、不夠軟、太講究、太花時間;香港人則覺得台灣食物太軟、太熟、太家常。但包周提醒,如果只用單一角度去看,很容易錯過當地飲食的精華。她說:「放下自己固化的思維,理解當地文化,才能真正享受當地的食物。」

她還建議,喜歡香港食物的人最好學廣東話。因為只有懂當地語言,才能明白食物的特徵與味道,也才能在餐廳裡點到真正想吃的菜。

食物從來不只是味道,而是歷史、文化與生活習慣累積下來的結果。從蒸魚到麵條,從便當到炒菜,甚至宴席上飯麵登場的順序,都代表了台灣與香港飲食文化的不同。如果能放下原本的習慣,用另一種角度去欣賞,原本覺得「不習慣」的口味,可能會變成一種新的驚喜。吃飯,不只是吃飽,而是文化的交流。

電訪: 台灣作者包周

在香港飲茶,茶壺要加水只要把茶壺蓋掀起來;可是在台灣,不開口就什麼也不會發生。這樣的小細節,不只是動作上的差異,更能看出兩地對「禮貌」表達的不同:台灣人說話婉轉,希望顧及對方感受;香港人則是直接明快,要就要,不要就不要。從飲食到說話生活,台灣人與香港人的不同,其實早就藏在生活的每個細節裡。

從台灣到香港生活,第一課往往不是語言,而是「快」。在香港的茶餐廳或車仔麵攤,講求的就是落單快、吃得快、吃完快點走。這樣的生活節奏,對習慣從容步調的台灣人來說,可能已經是一種文化衝擊。

另一個在香港必須學會的功課,就是勇敢地說「不」。從台灣移居香港已經八年的作者包周,對此深有體會。她說:「在台灣,講話習慣會加『可能、或許、會不會…』等等緩和語氣;但在香港,清楚表達最重要,要敢說『唔要』、『唔得』,直接明瞭才有時間去吃東西、去做更多的事情。」她笑說,這就像是要切換不同的腦袋--在台灣用「台灣腦」,在香港就得開啟「香港腦」,才能生活得自在。這種轉換,不只是適應,而是要主動學習,她說:「要看書、要請教別人、要聽別人的經驗,要學,不是只要住久就一定會習慣的。」

兩地性格上的差異,也反映在飲食文化上。香港人對食物要求嚴格細緻:該脆的就要脆,該滑的就要滑,清淡與濃郁之間分明講究;相較之下,台灣飲食風格則溫和許多,口味偏淡雅,表達方式也更柔和含蓄。

包周印象最深刻的,是她在香港第一次看到所謂的「台灣料理」。在台灣,鹹酥雞店就只賣鹹酥雞及各式炸物,滷肉飯店也只做滷肉飯小菜;但在香港的台灣主題餐廳裡,有鹹酥雞、滷肉飯、蛋餅、刈包、珍奶一應俱全。她原本覺得很奇怪,但後來慢慢理解,這正是香港文化的靈活與變通。為了在競爭激烈的市場中生存,香港的餐飲往往強調多元與創新,不拘一格,隨時調整方向以因應顧客需求。

從飲食、語言到生活節奏,台灣與香港的差異無處不在。有人適應得快,也有人多年後仍感不習慣。但正如包周所說,適應的關鍵是「唔怕醜,唔明就問」。多問、多學,用開放的心態去理解當地文化,不是壓抑自己去「忍」。理解得越多,認同也越深,自然就能融入新的環境,隨著當地的節奏生活,樂在其中,活得自在。

來賓: 越南語老師張婉貞

在上世紀八、九十年代的香港,即使不懂越南語的人,也常脫口而出一句「不漏洞拉」。這四個音節,源自當年香港政府向越南船民播放的越南語宣傳廣播,意思是「從現在開始」。它不只是政策宣示的開場白,更成了越南難民的代名詞,象徵著一段跨海而來、充滿傷痛的歲月。

在台灣任教超過四十年的張婉貞老師,每每回想起這些往事,心頭仍隱隱作痛。越南淪陷後,商店全數歇業,連街角的小雜貨店也不例外。銀行裡的錢提不出來,既沒有收入,也沒有糧食。許多人選擇走難,因為根本無法活下去。如今放眼世界,美國、加拿大、澳洲、法國……到處都能見到越南人的身影,其中許多都是那時逃離家園的人。

當時年僅十多歲的張婉貞,本來家境優渥,但淪陷後,貨物全被沒收,錢也領不出來,幸好有老師的收入補貼。雖然微薄。但畢竟每個月仍然可以領米、領糖、領加油單,這些都是政府人員才有的配給。物資匱乏,三餐難繼,只能靠變賣家當過活。曾經張婉貞拖著七歲的姪女壯膽,把家裡的舊衣服拿到街市兜售,走了又走,遲遲開不了口,最後才鼓起勇氣問人要不要買。那是一段艱辛卻必須咬牙撐過的日子。

當時許多人選擇偷渡到泰國,只要進了難民營,就能透過紅十字會申請前往第三國。張婉貞一家原本也打算偷渡,但命運似乎另有安排。當時人頭費用約八至十二兩黃金,例如八兩的話,先付五兩定金,下船再付三兩。她們訂的船屢次宣稱即將啟航,卻總是開不成,一等就是三年。又有一次被通知要開船,每人需再付三兩,十幾口人合計就是幾十兩黃金,家人半信半疑,沒想到那艘船真的啟航了。而當時船難頻傳 ,一艘十八公尺長的小船,本應載二十人,卻硬塞四、五十人,許多熟識的學生和家長因此喪命。自此,她再不敢走海路,只能再等三年,靠哥哥申請來台。

來到台灣後,所有證書文憑都不復存在,孑然一身,從零開始。她從沒想過自己還能再當老師。多年後,有一所高中想聘她兒子教越南文,但兒子沒空,她便毛遂自薦。對方一聽她沒有文憑,本想直接拒絕,但她耐心解釋自己的狀況,最終爭取到了這份工作,也因此重回杏壇。她感慨地說:「我很高興自己能再當老師,也能把善念傳給學生。做好事一定有好報,天地會幫你把困難降低,這就已經很好了。」她常勉勵年輕人:「明知不可為而為之,知道不行也要試一試。爭取到是賺到,沒有是應該,但一定要努力去爭取。」

66歲時,張婉貞老師報讀台灣的大學,四年後,70歲順利畢業,終於拿到夢寐以求的文憑。她說:「我的人生再無遺憾。」

來賓: 在日香港文化工作者Serene

很多人嚮往日本的生活與文化,認為那裡乾淨、有秩序、治安良好,食物也精緻美味。然而,真正搬到日本生活與工作後才會發現,表面上的熟悉,與實際的日常生活,往往有著不小的落差。

來自香港、現居日本的文化工作者 Serene 分享了她的觀察與經驗。她提到,雖然日本街頭常見中華料理,但口味和做法與香港有不少差異。「例如天津飯,本來應該是炒飯,但日本會在上面加一坨濃厚的勾芡,我真係食唔慣。」這些被在地化的「日式中華料理」,與她熟悉的味道相去甚遠。

除了飲食習慣的不同,職場文化的差異,對許多香港人來說更是一大挑戰。Serene 說,在香港工作講求效率與彈性,只要能完成任務,過程可以靈活處理;但在日本,工作高度依賴制度與明確的責任分工。「喺日本,最緊要搞清楚邊個負責,日本人唔會越級做你覺得好簡單嘅事。」雖然一開始難以適應,但她漸漸理解,這樣的制度反而能減少混亂,只要找到正確的負責人,事情往往能更有條理地解決。

日本社會也極為重視和諧與禮貌。職場上那種表面的禮貌,其實是一種維繫人際關係與營造良好氛圍的默契。有些初到日本的香港人可能會覺得日本人不夠直接,甚至有些不坦率,但在這背後,其實是一種對情緒管理與社會秩序的集體共識。

儘管現代很多人傾向「能網路解決就儘量不出門」的原則,但Serene 發現,在日本,面對面仍然是很重要。她說:有一次她幫朋友訂購一款動漫聯名商品,但因為收貨時收件人不在,快遞應該會留下通知單,然而她卻從未收到。出貨公司卻堅稱是她自行取消了訂單,雙方來回聯絡多次,始終無果。最終她和朋友親自前往出貨公司查詢,當場便獲得解決。「喺日本,見面真係好重要。我打幾次電話都只係話要等等等,但你一出現,佢哋即場就幫你搞掂。」

Serene 認為,選擇在日本生活與工作,就要學會接受這個社會的全部,包括那些自己不那麼習慣的部分。她說:「要用自己能夠接受的方式去面對這些不習慣的地方,咁樣先可以過得舒服、自在。」