Discover RADIO YAMABON

RADIO YAMABON

135 Episodes

Reverse

RIP TRIP通信 vol.58 【2025.10】Peru編10月はペルーです!南米ペルーは、北部から南部まで、どのエリアでもコーヒー栽培が行われている生産国。今回お届けする豆は、ペルー北部カハマルカ県の小規模な農家さんたちによるコーヒー。JAS認証の基準を満たした栽培方法を行っている3,500軒の農家さんたちのコーヒーを集めてつくられた地域ロットです。ペルーでは、こうした認証を取得した豆が多いことも特徴。隣国コロンビアがコーヒーのブランディングに成功してから、ペルーでも、より自国の「地域性」や「特性」を打ち出すよう、さまざまな取り組みを行ったそうです。ヒロ山本さんとのPodcastでは、「地域性」が話題に。これまで、生産者はただ素朴に栽培するだけで、そこに「売る」意識はあまりなかった。売るのはバイヤーであり、バイヤーが価格を決めるため、農家さんが主体的に取り組むことはなかったといいます。日本では、幼い頃から学校で農業や生産地域について学ぶ機会があり、私たちのなかに自然に育まれている教育や知識が、商売をする上で役に立っているのだ。近年、コーヒー産地でも、農家さんが主体的にコーヒーの品質を伝えるため、地域性や特性を出す努力を行っているそうです。北から南、あらゆる地域でコーヒーが栽培されているペルーでは、バリエーションや幅広いニーズに応えられるよう、その選択肢を増やすことも可能です。そう考えると、ペルーのどのエリアのどんな地域の豆か、注目しておくと、今後、他の国のように、聞き馴染みのある地域ができるかもしれません。今回のコーヒーは、おだやかな酸味とほど良いコクを持つ、バランスの取れた飲み心地。ちょっと深煎りに仕上げています。秋めいてきて、ますますコーヒーが美味しい季節。甘いスイーツと合わせて、ぜひお楽しみください。

RADIO YAMABON vol.65 OVER AND OVER 野村啓ニ郎さん今回は、2度目のご登場、ノムさんことロースター野村啓ニ郎さんをお迎えしておしゃべりしました。(前回OAはこちら!)エルマーズグリーンから独立され、会社OVER AND OVERを立ち上げ、現在はARC’TERYX BETA CAFÉ を運営しながら自身でも活動の幅を広げておられます。今回、イベント参加のため来広されていたノムさんにお時間いただき、この2年間のことや新しくスタートした今の心境などをお伺いしました。新しい会社名の由来から、思いがけず哲学的な会話に!?軸とは!?自己肯定感とは!?エチオピア訪問や、独立を経て、今ノムさんが挑戦したいコーヒーとは。今後目指していきたいヴィジョンについて、真っ直ぐな思いを語ってくださいました。近況と言えば、ロースター仲間たちとpodcast「刹那な晩餐会」を始めたこともホットなニュースです!ぜひこちらもチェックしてみてくださいー!ノムさんとは、秋に一緒にネパールへ行くことも予定しています。引き続き、ノムさんの活動に目が離せませんー!ノムさん、ありがとうー!>>>instagram

DRIP TRIP通信 vol.57 【2025.9】 Costa Rica声のDRIP TRIP通信では、インドネシア帰りのヒロさんからほやほやのレポート。コーヒー栽培と環境教育のつながりなど、興味深いテーマからトークが始まっていますが、、今月のDRIP TRIPはコスタリカです!多くのコーヒー屋さんで取り扱っている産地、コスタリカ。「世界でもっとも幸せな国」とも言われ、自然豊かで、環境の良さや治安の良さでも平和な国というイメージを持っている方も多いかもしれません。今回お届けする豆は、去年のDRIP TRIPと同じ豆のニュークロップが入荷したので早速お届けすることができました!中深煎りで仕上げた今回のコスタリカ、甘みと酸味の絶妙なバランス、ぜひお試しいただきたいと思います!ヒロさんとのトークでは、ほやほやのインドネシア体験とともに、コーヒー栽培と環境問題の繋がりについての話も。コーヒーを育てること自体が、森林環境を守ることにつながっているという側面は、実はあまり知られていないことかもしれません。農家さんの困り事を聞きつつ、環境教育や森林保全の必要性なども伝えることが必要だと気づかせてもらえます。また、時代とともに、コーヒー需要はますます増え、農家さんのコーヒー消費、ロースターさんの増加など、産地でのコーヒーの広がりも大きな変化を見せ始めています。小農家でただ生産していたコーヒーが少しずつ規模が増え、品質も幅広いものが生産されるようになってきています。コスタリカをはじめ、コーヒー産地の生態系がよりバリエーション豊かになっていくことも、今後注目していきたいところです。コーヒー屋としてお客さんに、産地のどんな情報を伝えるべきなのか。届けたい情報がそれぞれあるものも、とても面白いなあと思いつつ、新しく生まれ変わるMOUNT COFFEE stand とともに、今月のDRIP TRIPもどうぞお楽しみに!

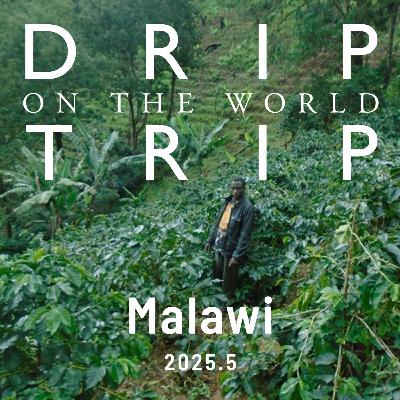

DRIP TRIP通信 vol.53 【2025.5】Malawi編今月はアフリカのマラウィです。今年も美味しい豆が届きました。マラウイは、MOUNT COFFEEでは2回目の登場となりますが、まだまだはじめて触れる方もたくさんいらっしゃると思います。場所はタンザニアの南。東と南をモザンビークに囲まれ、西はザンビアに接しています。南北が900キロの細長い国です。内陸に位置するため海はないのですが、国土の1/5を占めるマラウィ湖があり、そこには1000種以上の魚が生息しているそうです。そして、労働者の90%が農業に従事しています。マラウィを調べると、「Warm Heart Of Africa」(アフリカの温かい心)という言葉が出てきます。独立後一度も戦争をしたことのない歴史があり、そこから名付けられた愛称ということだったので、どこからの独立だったのか調べてみると複雑な説明が出てきました。アフリカのことはまだまだ知らないことばかりです。今回のpodcastでも、ヒロさんの解説を通して、知らなかったマラウィの生産者さんのイメージが少しだけぼんやり見えてくるような、、、。そして、やっぱりマラウィの国だけじゃなく、アフリカ全土で育まれたコーヒーの歴史や背景に話が発展し、さらにはヒロさんのコーヒーへの深い関心事へと話が広がり、、いやはや、コーヒーはほんと奥深いです。ということで、今回もミンク組合から届いたコーヒーになります。ミスク組合は組合員や近隣住民のための診療所をコーヒーの販売益で運営しています。医療サービスが乏しい地域の人々の生活環境の向上に貢献しています。そんなミスク組合のコーヒーを去年同様に今回も深煎りで焙煎しました。ダークチョコのような味わいをお楽しみください。

64回目のRADIO YAMABONのゲストは、現在MOUNT COFFEEで個展開催中(~8/16)、MOUNTAIN COLLECTORのデザイナー、鈴木優香さんです。MOUNT COFFEEには、2023年に行った展示以来のご登場!その時はお店でトークイベントを開催したのですが、今回はRADIO YAMABONでおしゃべりさせてもらいました。MOUNTAIN COLLECTORの活動について、鈴木さんの制作のルーツについて、山岳収集家という肩書きについて、そして、先日行かれたネパールへの旅について。エピソードのひとつひとつ、その語り口が、普段愛用させていただいているMOUNTAIN COLLECTORのハンカチの世界観と繋がっていて、興味深い話ばかりだったしとーっても楽しかった!写真、山、布、そして山岳収集家としての表現。唯一無二の旅を続けている鈴木さん、ますます大好きになりました。MOUNTAIN COLLECTORの展示は、8月16(土)までMOUNT COFFEEと、MOUNT COFFEE minamoa店にてご覧いただけます。ぜひぜひ足をお運びくださいませー!「MOUNTAIN COLLECTOR 海と島の景色を集める」日程: 2025年7月26日(土)〜8月16日(土) ※日・月休み時間: 10:00-18:00会場 :MOUNT COFFEE、MOUNT COFFEE minamoa店 profile 鈴木優香山岳収集家。東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。ライフワークとして国内外の山を巡りながら、写真やプロダクトの制作、執筆を通して、自らの旅の体験を残している。@mountaincollector

DRIP TRIP通信 vol.56 【2025.8】Guatemala編今月はみんな大好きなグァテマラ です!マウントでは定番でアンティグア(地域)の深煎りを焙煎していますが、今回はウエウエテナンゴの中煎。同じグァテマラ でもいつもとは全然違う味わいになっています。今回お届けするのは、グアテマラ・ウエウエテナンゴ地域にあるグイスキラール農園のコーヒーです。この農園が位置するホヤ・グランデ村は、スペイン語で「大きな宝石」を意味する美しい土地。標高1,600m、澄んだ空気と豊かな自然の中で、丁寧に育てられた豆が届きました。焙煎は中煎り。ひと口目に感じるのは、キャラメリゼしたナッツのような香ばしさ。その後にふんわりとした甘さと、レモンピールのような爽やかさが広がります。酸味はおだやかで、どこかやさしい余韻が残る、そんな味わいです。冷めてもすっきりした印象が続くので、ゆっくりとした時間にもおすすめです。そして、この時期はアイスコーヒーにしても爽やかに楽しんでいただけるのでぜひ。このコーヒーが育った土地には「カニクラ」という現象があります。メキシコから吹き込む乾いた熱風のことです。じりじりとした暑さが続く中、コーヒーチェリーはじっくりと成熟していきます。この「乾いた風」が、病気を防ぎ、甘く均一な味わいを育む大切な要素でもあります。今回焙煎した豆も、そんな土地の個性をしっかりと受け継いでいます。華やかすぎず、派手すぎず、だけどしっかりと印象に残る。いつもとは少し違うけど、これはこれで日常に寄り添ってくれるような一杯を楽しんで下さい。

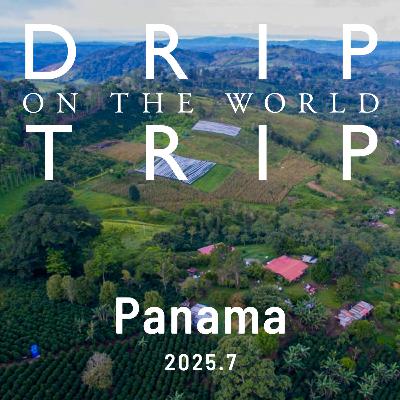

DRIP TRIP通信 vol.55 【2025.7】Panama編いよいよ今月からは中米に入ります。中米にはグァテマラやコスタリカ、ホンジュラス、エルサルバトルなどたくさんのコーヒー産地がありますが、最初の国はパナマになります。レナシミエント地区にあるタラマンカス農園から届いたコーヒーをお届けします。この農園が位置するのは、コスタリカとの国境近く、世界遺産にも登録されたラ・アミスタッド国立公園の中。広大な森に囲まれたその土地には、希少な動植物が数多く暮らしており、農園は森の中に溶け込むようにつくられています。これは日陰で育つコーヒーならではの風景です。タラマンカス農園は、代々家族で守られてきた小規模農園。現在は女性農園主のディグナさん(4代目)がその中心に立ち、気候変動に対応できる農業のあり方を模索しながら、ゲイシャやカツアイ、さらにはF1ハイブリッド種といった多様な品種を育てています。また、農園では品質の向上だけでなく、在来種の保護活動や敷地内での植林、国立公園の美化への貢献など、その活動からはいかに森を大切にしているかが伝わってきます。RADIOYAMABONでは、パナマに限らず、コーヒー業界の品質や時代のトレンドについて、ロースターについての考えかたそれぞれ、な話など、深い雑談が繰り広げられています。品種について、品質について、はたまたシングルかブレンドか・・・。ロースター、インポーター、そして農家さん。コーヒーとの関わりかたが違うと見える世界が全然違うような〜と思いつつ、ヒロさんの「コーヒーは嗜好品ではなく芸術品である」という切り口、なるほどな〜と納得。コーヒーの魅力をあらためて感じることができました。ということで、今回お届けするのは、カツアイ種のウォッシュド精製ロットです。焙煎はやや深めのフルシティローストに仕上げました。酸味は穏やかで、丸みのあるボディと甘さのバランスが心地よく、深煎りながらも透明感のある一杯です。

今回のRADIO YAMABONは、湯来交流センターで行われた「ユルマル~湯来珈琲まつり~2025」で公開収録を行いました。ゲストにお迎えしたのは、広島市立美鈴が丘高等学校「湯来町活性化プロジェクト」のメンバー、田中蜜稀さんと、藏場旅人さんのおふたり!学校で行ったフィールドワークをきっかけに発足された「湯来町活性化プロジェクト」(通称:湯来プロ)。実際に自分たちで体験し見つけた魅力を、発信したり、地域とつながる役割を担っているプロジェクトで、湯来プロのメンバーが湯来で活動するなかでユルマルのイベントを手伝ってくれることになり、今回はRADIO YAMABONにも登場してくれることになりました。「好き」と「楽しい」があるから活動できてる。大好きな湯来、でもまだまだ知られていない湯来をもっとPRしたい!湯来がどんどん好きになり、ユルマルというイベントをするようになった私たちの気持ちと重なることも多くウキウキしちゃいました。コーヒーの麻袋を使って、ユルマルのために彼らが作ってくれた巨大タープは圧巻です。いつかまた、お披露目の機会があるといいなあ!6月28日(土)に行われる広島市立美鈴が丘高等学校の文化祭では、MOUNT COFFEEと一緒に作ったオリジナルブレンド「湯来プロブレンド」が発売される予定です。今後の湯来プロの活動も要チェックですー!

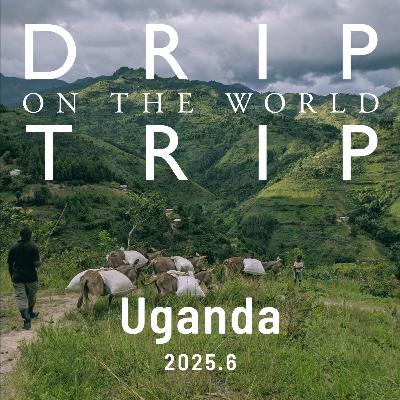

DRIP TRIP通信 vol.54 【2025.6】Uganda6月のDRIP TRIP、アフリカ大陸のラストはウガンダの豆をご紹介します。ウガンダは、ケニアの東にあり、タンザニアやルワンダの北に位置する内陸の国で、コーヒー産地も大きくケニア境界線に近いエリアと、ルワンダに近く北西部と二つのエリアに分かれます。今回お届けする豆は、ウガンダの南西部、ルウェンゾリ山脈のふもとで取れるコーヒーです。標高1,200~1,800mの斜面で育てられたコーヒーチェリーは、農家さんたちの手で丁寧に収穫され、ロバの背に揺られながら山をくだっていきます。同じウガンダでも、国内輸送にかかる時間や環境設備などにより品質や味が変化するなんてエピソードも紹介されていましたが、舗装された道もない山岳地帯で人の手により収穫される状況や、ロバが運んでいる様子など、ヒロさんが教えてくれる物語が感じられる産地の話は貴重だなあと感じます。Podcastでは、ウガンダのコーヒー生産量の話から、世界的なコーヒー豆の適正価格についての話も。地域性や価格の弾力性などのキーワードも出て、経済学的な視点で見るコーヒーの話題も興味深かったです。今回のウガンダは、ウッディさや香味をどう表現するか、なんて会話もしていますが、味わいは、ナチュラル精製らしい華やかな果実感が印象的。今回は中深煎りに焙煎したのですが、デーツやメロンのような甘みも感じられます。ぜひ、トークと共にお楽しみくださいー!

今回のRADIO YAMABONは東京・等々力で「YETI ROASTERY COFFEE 」を営むアミット・チェトリさんに話を聞きました。アミットさんはネパール出身。サッカーのコーチとして来日して暮らしているとき、日本にネパール産のコーヒーがないことに気づいたことがきっかけとなり、コーヒーの道への進むことになりました。MOUNT COFFEEは、2023年2月にネパールのコーヒー農園を訪ね、1冊の旅の記録「コーヒーノキ」にまとめたのですが、そのときもアミットさんにインタビューさせていただき、アミットさんがどんな風にコーヒーに携わっているか、その思いも聞かせてもらいました。それから2年後。「コーヒーノキ」で話してくれた計画がどうなったか、どんな変化や進化があったのか知りたくて、たずねたのです。「ネパールでつくられているコーヒーを日本に伝えたい」。その思いで、コーヒーについて学び、焙煎を学び、カフェを持ち、自ら農園に出向いて栽培管理や収穫、加工に携わっていたアミットさんは、今、自分の農園を持ち、さらにたくさんの農家さんと繋がり自分の思想を伝えていらっしゃいました。自分がコーヒーに従事することで、哲学としている「Give back to society」につながることができる。自分の「好き」と「思い」に向き合うことが、自分の手を離れて自然に社会課題に繋がっていく。アミットさんだからこそのコーヒーとの関わりかたに、またしてもたくさんの刺激と愛をもらいました!MOUNT COFFEEのフリーペーパーYAMABON。ひさしぶりの新刊は、そんなアミットさんを取材しています!ぜひたくさんの方に読んでいただきたいです!!!そしてそして!6月14日(土)、15日(日)に広島市佐伯区、湯来交流体験センターで行われる「ユルマル 湯来珈琲まつり」に、YETI ROASTERY COFFEE も出店してくれます!YETI、広島初出店となります!ぜひ、アミットさんのネパールコーヒー、飲みに来てください!

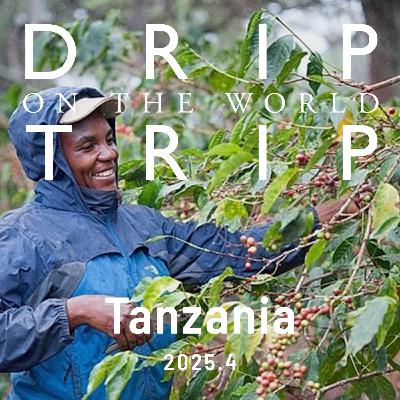

DRIP TRIP通信 vol.52 【2025.4】Tanzania編4月からはアフリカエリア、トップバッターはタンザニアです。声のDRIPTRIP通信では、先日ヒロさんがたずねたばかりのカメルーンの感想を聞きつつ、タンザニアトークに入っています。タンザニアといえば日本では昔からキリマンジャロの名前で販売されていて、人気のコーヒーです。輸入量もインドネシアに次いで7番目に多く国となっています。今回のコンゴニ農園はタンザニア北部のンゴロンゴロ国立公園付近に位置し、さらに西側にはまさにキリマンジャロ国立公園が広がっています。タンザニアでのコーヒーの始まりは300年近く前だとされています。もともとは宗教儀式や文化的行事で使用されていたようです。やがて1890年ごろから商業的にコーヒーが扱われるようになり、キリマンジャロ周辺から南部にかけて栽培地域が広がっていきました。現在では、生産量約73,000t、世界17位のコーヒー生産国になっています。その生産量の約9割は小規模農家によって生産され、残りの1割は大規模農園で生産されており、人口の約6〜7%がコーヒー栽培で収入を得ているとされています。今回のコンゴニ農園では、コーヒー収穫後の処理をできるだけ早く行ったり、乾燥中に温度が上がりすぎないようにカバーをしたりと、一つ一つの丁寧な作業が品質向上につながっています。ヒロさんも話してくれていますが、タンザニアらしさでもある" tea like"紅茶っぽさや、豊かな香味が楽しめる今回の豆。中深煎りの焙煎がぴったりハマった気がしています。雄大なタンザニアの大自然を感じながら楽しんでいください。

今回のRADIO YAMABONは、家の具マルサ の升本早苗さんの工房を訪ね、おしゃべりしました!私たちがこのところ気になっていた「ものづくり」の人たちの思いや姿勢。古くから伝わる技術や伝統を受け継ぎながら、現代において「ものづくり」と向き合う人たちの働き方や生き方について、その率直な思いを聞きたいと思ったキッカケになったのが、早苗さんでした。幼少期の経験や、学生時代のエピソード、そして、今、生業としている「木工」について。「生きづらい」とこぼしながらも、ユニークに、正直に、お客さまや木と向き合っている早苗さんならではの、魅力たっぷりのトークを聞かせてもらうことができました。早苗さんとお話したあと、家の家具や木のものを見渡しては、「早苗さんならどんな風に手を加えてくれるかな」などと想像すると自然とワクワクしてきました。一緒にものづくりをしたいと思わせてくれる早苗さん。今後の活動に目が離せません!早苗さん、楽しい時間をありがとうございました!家の具 マルサ>>> instagram

今回は、本染め・手織りのものづくりを行う駒木根圭子さんを訪ね、東広島のご自宅兼アトリエにお邪魔しました。この日は、駒木根さんの友人で、REANDAN DEATで対談を行ったお相手、HOLY'S 保里尚美さんも一緒に、賑やかにトークしました。『工藝という名の手袋』と冠してREANDAN DEATで行われた保里さんの展示と、その初日に行われたトークイベント「手仕事をとおして」で交わされたやりとり。駒木根さんと保里さん、それぞれの作り手が持つ「工藝」への思いや姿勢についてやお互いが寄せるリスペクトの思い。お互いの考えや思いを聞きながら、驚きと共に改めて畏怖や尊敬の念が募るロングトークとなりました。時折、駒木根さんの織られた敷物やストール、手織りの服地で作られたワンピースたちが登場し(旦那さまのとしちゃんさん、素敵なサポートをありがとうございます!)そのたびに大きな歓声を上げた私たち。丁寧に、緻密し、何より向き合って織られてことが、じわじわと伝わってくる駒木根さんの作品に触れながら、思いを伺うことができたのは、とても有り難いひとときでした。「健康で、無駄がなく、真面目で、いばらない」。これは、圭子さんが学ばれた外村吉之介先生の、ものづくりに向き合う姿勢について語られた言葉。ものづくりだけでなく、生きかたにおいてもこうありたいと思える、道標とも礎ともなる言葉をトーク中もたくさん伝えてくださいました。駒木根圭子さん、保里尚美さん、貴重なお話をどうもありがとうございました!駒木根圭子さんがバイブルとしてご紹介してくださった外村吉之介さんの『少年民藝館』。とても素敵でしたよ◎

DRIP TRIP通信vol.51【2025.3】Laos今月はラオス、初めての国です。ラオスでのコーヒー栽培は南部で行われていることが多いのですが、今回ご紹介するのは北部シェンクワンという地域のもので、約500世帯の農家さんによって森の中で栽培されたものになります。DRIP TRIP通信のお相手、ヒロさんの所属する海の向こうコーヒーの最初の取引先でもあるラオスということもあり、これまで何度も訪ねているヒロさんから、農家さんとのエピソードや皆さんのコーヒー栽培への思いなどたくさんトークしています。森に自生する木々をシェイドツリーとし、野生動物たちと共生しながらコーヒーを栽培しているシェンクワンのアグリフォレストリー農法。ヒロさんから聞くエピソードを聞くと、森の光景や従事する農家さんたちの想像がさらに膨らみます。様々な思いや背景を持つ農家さんが育てたラオスのコーヒー。今回は深煎りで仕上げています。ぜひ、お楽しみくださいませ!

DRIP TRIP通信vol.50【2025.2】Papua New Guinea編

2月はパプアニューギニアへのDRIP TRIPです!パプアニューギニアはオセアニアの国の一つで、オーストラリアの北にある南太平洋にあるニューギニア島の東半分及び周辺の島々からなる国です。

パプアニューギニアは、ヒロさんが訪ねたこともある国とあって、興味深い話で盛り上がりました。

今回紹介する豆は、2011年に新しくできた、ジンワという州にあるトンビル村のウィルトン農園で作られた豆になります。

こちらはもともと植えられていたコーヒーの木を手入れして収穫を始めました。ウィリアム トンガップさんという元ジワン州知事がリーダーになりコーヒー作りを始めたとのこと。

パプアニューギニアの多様な民族性やその背景がどうコーヒー栽培や加工に影響しているか。

ヒロさんが実際に会って対話してきたエピソードと共に聞くと、頭にうかぶ想像やコーヒーのイメージもいつも以上に膨らんできます。今後、パプアニューギニアの豆がどんな変化をしていくか、これからも注目していきたいと思っています。

ちなみに今回は久しぶりにいつもより少し深煎りです。苦いだけではなくすっきりとした甘みが感じられる深煎りのコーヒーになっているので、この時期にもぴったりかと思います。

RADIO YAMABON 保里尚美さん2025.1.212024年10月に新刊『手袋と街』を刊行したHOLY'S 保里尚美さんをお迎えして、ひさしぶりのインタビュー。(保里さんは2023年11月にも『一生ものアラン』出版のタイミングで登場いただきましたのでpodcastには2度目の登場です。そちらもぜひ!→2023年11月号)2000年から「編む」ことを生業に編みつづけてきた保里さん。暮らしながら教えながら、保里さんが選んできた日々の積み重ねをたどりつつ、その姿勢や思いについてじっくりとお話を伺いました。手工芸としての編み物。仕事としての編み物。話を聞きながら、保里さんが重ねてきた25年の日々はまさに保里さんが作り出す編み目そのものだなあとしみじみ感じました。一つ一つ実直に丁寧に。頑固すぎず、それでもしっかりと。迷いや不安も面白がりながら乗り越え自分の糧にしていく。だからつよくてやさしくてとびきりおしゃれで、おばあちゃんになってもずっと身につけていたい1着になるのだなと心と体で実感できるおしゃべりなのでした。保里さん、ありがとう!>>>HOLY'S

DRIP TRIP通信vol.49【2025.1】Nepal編

2025年は、DRIP TRIPでははじめてとなるネパールのコーヒー。ネパールは2023年に訪れた産地で、去年の5月にその旅の記録をまとめた「コーヒーノキto Nepal」という本も作りました。ネパールはコーヒーの産地としての歴史は短く、まだまだ色々なことが起こっています。村のコーヒーの生産を見ていくとネパールでの暮らしがぼんやり見えてきます。そうすると日本で暮らす自分たちの生活も見えてきます。コーヒーが自分のことより深く知るきっかけになっています。

今回お届けする豆は、自分たちが訪ねて取材もさせてもらったトゥルポカラ村のもの。山奥にある200人ほどが住む小さな村です。現在村の一番の収入源はコーヒーになりました。村の人たちに聞くとその収入は主に子供の教育に使っているとのことでさらに聞いてみると自分たちのお米や野菜を育てている畑もコーヒーに植え替えたいと考えているようでした。自給自足の暮らしがこれから変化していくのかなと感じましたが、書籍「コーヒーノキ to Nepal」にはここには書ききれない色々が綴られているので、ぜひ年の始め、コーヒーと合わせて読んで頂きたいです!

焙煎は、前回のコロンビアと同じ中深煎りです。味の違いを感じてみてください。甘味とコクが良い感じで楽しめます。

これからもコーヒーのいろんな楽しみを一緒に感じてもらえれば嬉しいです!

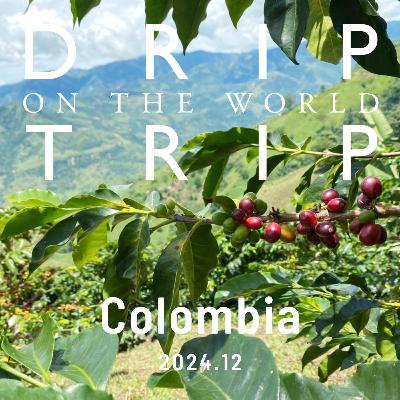

DRIP TRIP通信vol.48 【2024.12】 コロンビア編

今年最後の産地はコロンビアです。ブラジル、ベトナムに続き世界3位の生産量を誇る国です。人気も高く現在では様々な種類のコーヒーを生産しており、世界的にも重要な生産国となっています。

podcastでは、世界的にもニーズの高い理由をヒロさんに解説してもらいつつ、近年話題になっている「infused coffee」の流行の背景などにも触れながら、今回のコロンビアについてのトークへ。

今回の産地は、コロンビア中部にあるトリマ県のプラナダス。このコーヒーは、カフェグランハ・ラ・エスペランサというグループが取り組んでいる「コミュニティプログラム」で作られています。「コミュニティプログラム」は、彼らのもとに集まる良質なコーヒー豆を、生産プロセスすべての段階で自社のクオリティチェックを行うシステムで、コーヒーの生産から流通まで安定した品質を確保しています。さらにこのプログラムに参加する生産者組合には、買取価格に25%以上のインセンティブをつけて支払うことで生産者の生活水準の向上にもつながっています。

生産者にとって、品質向上と暮らしというのはより強い影響をつながりを持っているわけですが、こうして、ひとつひとつのコーヒーのルーツや産地のことを知ることで、農家さんとの信頼感を強まるし、より一層いい流れの中で関わっていけたらなと思っています。

最後は、ヒロさんと今年1年を振り返りつつ。2024年もありがとうございました!

来年も引き続き、よろしくお願いします!

DRIP TRIP通信vol.47 【2024.11】 Brazil編

今月のDRIP TRIP 通信、お相手はTYPICAの永井さんにご登場いただいています。

11月はブラジルです。永井さんはブラジルに何度も訪ねたことがあるということで、国や農家さんの印象も伺いながら、おしゃべりしました。今回はブラジルはSul de Minas(ミナスの南)で栽培されているコーヒーになります。ミナスル協同組合のメンバーが作るコーヒーで、イエローブルボンというブラジルではお馴染みの品種だけを集め、精製方法はナチュラルです。いつもとブラジルとはまた違う印象ですが、ブラジルらしい柔らかくやさしい印象がこのエリアの豆の特徴のようです。今回は久しぶりに深煎りにしました。ブラジル特有のチョコレートやナッツのような風味と共にブドウのような甘みも感じられると思います。

DRIP TRIP通信のなかでは、永井さんが同じくたびたび訪れているというコロンビアとの比較や、長年、生産者に近い距離でコーヒーに従事されているなかで感じている変化についてもお話いただきました。

普段、ブラジルが好きで選んでいただいている方も多いですが、今回の豆もぜひお試しいただければと思います!

10月に入り、ぐんっと秋めいてきた広島ですが、今日はイベントの振り返りを!

去る9月14日(土)は、熊本県玉名郡にあるカフェ&ギャラリーkinonさんにお邪魔し、出展&出版記念トークを行いました。

「コーヒーノキ to Nepal」は、kinon musukoこと上妻森土くんと、”紙の女王”の異名を持つ宮原慶子さんのユニットT-bon(e)steak pressがデザインを担当してくれました。

今回は、そんなデザイナー二人とのトークだったので、制作段階で作ったたくさんのスタディサンプルや見本誌を囲みながら、本づくりのエピソード盛りだくさんでお送りしました。

進行は、kinonの母、貴子さんが務めてくださいました!

musuko達への愛情も随所に感じる、あったかいトークイベントとなりました!

熊本 kinon familyのみなさん、ありがとうございました!