《1968-1974 美国黄道十二宫杀手案》 密码、符号与 56 年未破的恐惧

Description

</figure>

</figure>一、案件背景:杀手登场与 1960 年代刑侦困境

1. 杀手的 “首次亮相”:1968 年赫尔曼湖路情侣谋杀案

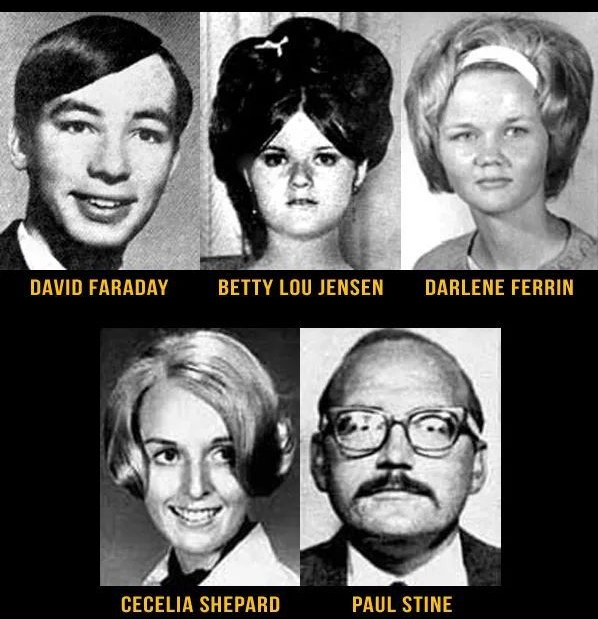

1968 年 12 月 20 日晚 10 点 15 分,加利福尼亚州瓦列霍市赫尔曼湖路(当地 “情人巷”),17 岁的大卫・法拉第与 16 岁的贝蒂・洛・詹森(情侣)看完电影后在车内约会,遭凶手从车后袭击 —— 凶手用手电筒照向两人逼其下车,大卫被.22 口径手枪击中头部身亡,贝蒂逃跑时背部中五枪死亡。凶手未劫财、未性侵,仅留两枚弹壳,现场因警方未及时封锁,被市民破坏足迹、毛发等关键证据,且当时无全国指纹数据库,模糊指纹无法比对,案件最初被归为普通袭击,未关联后续凶案。

</figure>

</figure>2. 1969 年:活跃期与 “黄道十二宫” 符号公开

1969 年是杀手作案与挑衅最密集的一年,三起确认案件与符号公开,让 “黄道十二宫” 成为恐惧代名词:

</figure>

</figure>蓝岩泉公园案(7 月 4 日):22 岁达琳・费林与 19 岁迈克尔・马格尔车内聊天时,遭戴眼镜、穿深色衣服的白人男性(身高 1.75-1.8 米、体重 80 公斤)用.9 毫米手枪袭击,达琳身亡,迈克尔重伤幸存(首位见过杀手的幸存者)。案发 1 小时后,瓦列霍警局接到匿名电话,凶手承认作案,提及 1968 年案件,自报 “我是黄道十二宫”,电话追踪至案发地附近加油站电话亭(距警局仅几个街区),嚣张程度可见一斑。

</figure>

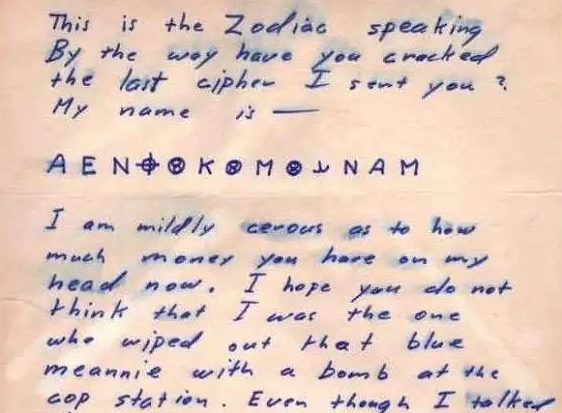

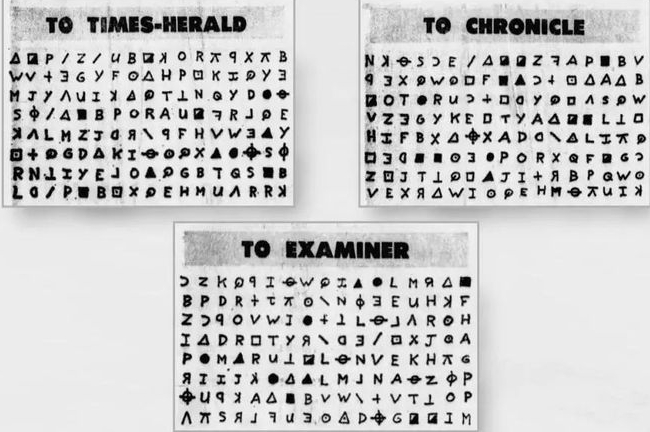

</figure>密码信与符号公开(8 月 1 日):《旧金山纪事报》《旧金山审查者报》《瓦列霍时报》同时收到杀手打字机信件,含三个加密段落,要求报社刊登密码,否则周末杀学生,信末附 “十字圈符号”(圆形内十字,四端点指向四方),称代表自己。8 月 4 日,高中历史老师唐纳德・哈登与妻子贝蒂用 “单字母替换密码”(按英文单词频率匹配符号)破解部分内容,杀手承认三起命案,称 “杀人比猎杀动物有趣,人类是最危险的动物”,暴露冷血心理。

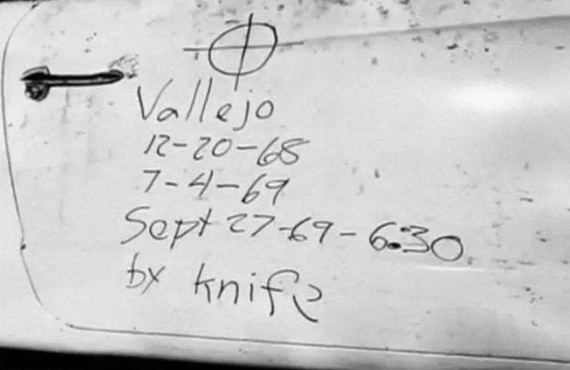

- 伯耶萨湖案(9 月 27 日):20 岁布莱恩・哈特纳尔与 22 岁西西利亚・谢巴德(大学生)在纳帕县伯耶萨湖野餐时,遭戴黑色刽子手蒙面头罩、穿背带裤(胸口挂十字圈挂坠)的男子袭击。男子谎称 “越狱需抢车”,用塑料绳绑住两人后持刀捅刺(布莱恩中 12 刀、西西利亚中 24 刀),西西利亚两天后死亡,布莱恩幸存。凶手在受害者白色大众车门上画十字圈符号,刻下三起案件的地点与时间,署 “黄道十二宫”。案发后凶手致电纳帕县警局自首,警方从电话亭提取到手印,却无法匹配。

</figure>

</figure>3. 1960 年代美国刑侦的 “致命短板”

- 技术落后:无 DNA 检测技术,现场血迹仅能辨血型(如凶手为 A 型血);无监控录像,旧金山湾区公共场所无摄像头记录凶手行踪;弹道比对依赖手动,需逐一匹配弹壳与枪支痕迹,效率极低。

- 跨区域协作不畅:作案地分散于瓦列霍、旧金山、伯克利、纳帕等多市,分属不同警局,无统一指挥系统,信息共享滞后(如 1968 年案件与 1969 年案件半年后才关联),凶手可跨市流动作案,警方难以围堵。

- 资源不足:旧金山警局刑侦团队仅 80 人,需应对 600 多起凶杀案与上万起盗窃案;FBI 因民权运动与反战骚乱精力分散;杀手挑衅信件引发上千举报电话,进一步分散警力。

二、案发经过:六起案件时间线与杀手的 “游戏”

1. 1969 年:城市中心作案与警方失误

</figure>

</figure>旧金山出租车案(10 月 11 日):41 岁司机保罗・斯廷在旧金山梅森堡大道拉客,乘客要求前往普雷西迪奥高地,抵达后被.38 口径手枪击中头部身亡,凶手抢走钱包与车钥匙,用保罗的血在车后窗画十字圈符号,擦拭车辆时被两名少年(詹姆斯・麦克吉尼斯、南希・斯洛伐克)目击。少年描述凶手 “戴眼镜、穿深色夹克、25-35 岁、走路微跛”,警方在现场找到带 A 型血迹的纸巾、.38 口径弹壳,及保罗指甲缝中的凶手皮肤组织(因无 DNA 技术无法识别)。但因无线电调度错误,巡逻警察误认凶手为 “黑人男性”,与符合描述的白人凶手擦肩而过,错失抓捕机会。

</figure>

</figure>2. 1970-1974 年:最后的案件与突然消失

- 1970 年疑似案件:3 月 22 日,孕妇凯瑟琳・约翰斯被男子以 “车辆故障” 诱骗,男子开走载有其女儿的车,凯瑟琳跳车逃生后回忆,男子外貌与杀手相似且自称 “黄道十二宫”,警方视为 “失败作案”;7 月 19 日,警察理查德・拉德蒂奇在车内写停车券时被枪杀,杀手在 7 月 26 日信件中认领此案,但警方未确认关联,案件至今未破。

- 1974 年最终消失:1 月 29 日,《旧金山纪事报》收到杀手最后一封信,信中嘲讽警方 “未破一案”,声称 “已杀 37 人”(警方仅确认 5 人),评价电影《驱魔人》为 “最佳喜剧”,此后杀手彻底销声匿迹,无作案、无信件。推测其可能被捕、意外死亡或因生活变故停手,均无证据。

3. 疑似关联案件:未确认的受害者

除五起确认案件外,多起案件因手法相似被怀疑与杀手有关:1963 年隆波克情侣枪杀案、1966 年河滨社区学院女生刺杀案,但因缺乏直接证据(无符号、无凶手自白),未纳入官方受害者名单,成永久 “疑似案件”。

</figure>

</figure>三、调查推进:密码破解、嫌疑人排查与民间努力

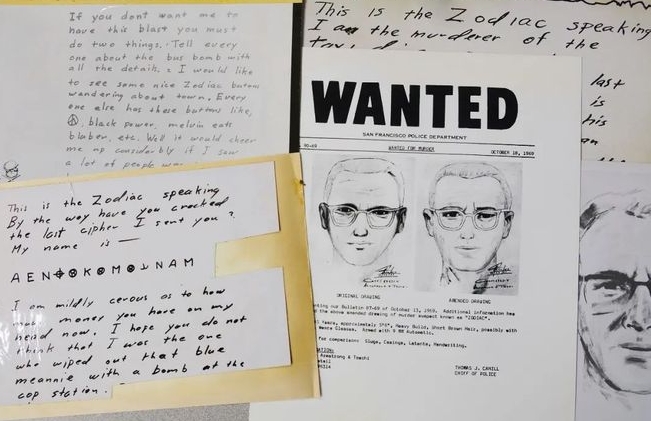

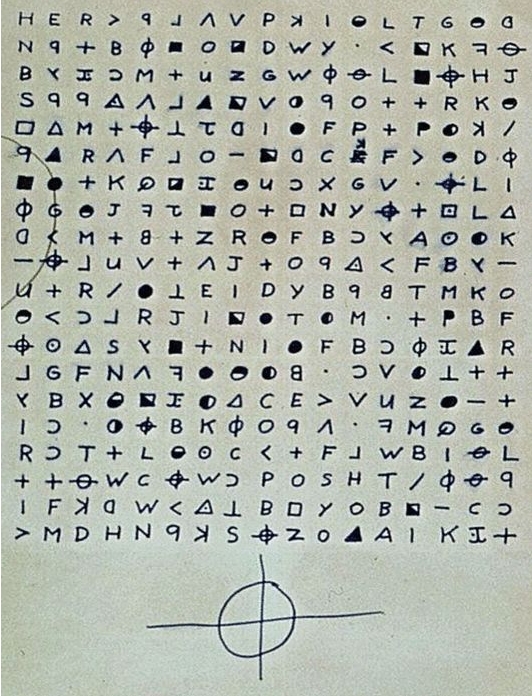

1. 四封密码信的破解历程(774 个字符,两封未破)

- Z408 密码(1969 年 8 月):1969 年 8 月 4 日由哈登夫妇破解,内容承认命案,视杀人为 “游戏”,暗示 “死后入天堂,受害者为奴隶”,暴露宗教偏执与反社会人格。

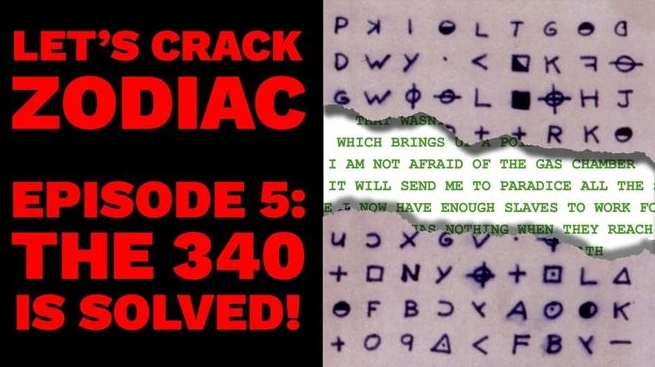

- Z340 密码(1969 年 11 月,340 字符):2020 年 12 月由三名密码爱好者(戴维・奥兰查克等)用计算机算法(AZdecrypt 软件)+ 手工破解,分析 65 万种排列组合,译文显示杀手澄清 “电视节目中自称凶手的精神病患者不是我”,称 “不怕毒气室,可快速入天堂”,无身份信息,仅炫耀智慧(密码含拼写错误、倒写单词等陷阱)。

- 13 字符密码(1970 年 4 月):格式为 “My name is _____”+13 个符号,推测为 “姓名填空”,但至今未破解,且可能为假姓名。

- 32 字符密码(1970 年 7 月):与 “炸弹威胁” 相关,杀手称 “密码藏炸弹位置”,警方未找到炸弹,密码成谜。

</figure>

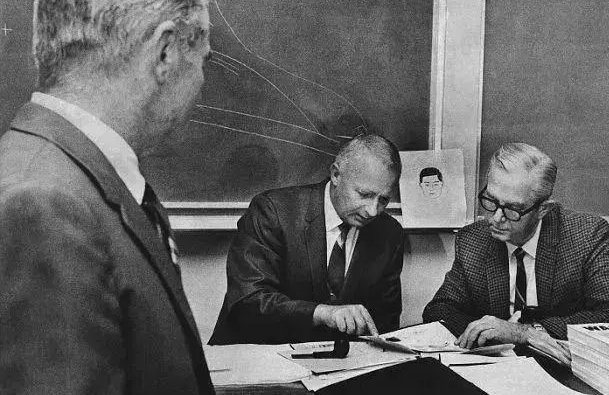

</figure>2. 警方重点嫌疑人排查(均因证据不足排除)

- 亚瑟・利・艾伦(1933-1992):瓦列霍市教师,外貌(戴眼镜、1.78 米)、武器(.22 口径手枪)、血型(A 型)、活动范围均与凶手吻合,朋友称其曾说 “要造连环杀手身份”。1971 年审讯否认作案,1991 年搜查获相似符号绘画、.38 口径手枪,1992 年去世后 DNA 检测与现场皮肤组织不符,排除嫌疑。

- 杰克・塔兰斯(1930-2006):退休工人,2007 年被继子丹尼斯・考夫曼举报,称其遗物中有带血匕首、符号黑头巾、含杀人记录的日记,但 FBI 检测显示 DNA 与现场不符,笔迹鉴定无定论,后证实丹尼斯或为出名伪造证据,嫌疑排除。

- 加里・弗朗西斯・波斯特(1938-2018):2021 年被民间组织 “Case Breaker” 锁定,认为其外貌、活动范围与凶手吻合,Z340 密码含其名字缩写 “GFP”,但警方因 “无直接证据” 且加里已去世无法 DNA 比对,排除嫌疑。

3. 民间调查:56 年的线索挖掘与技术突破

- 2005 年杰克・塔兰斯线索:民间侦探丹尼斯・考夫曼发现继父遗物中的武器与日记,警方检测衬衫血迹与现场 DNA 部分吻合,但样本不完整,2006 年杰克去世后牙齿 DNA 检测不符,线索中断。

- 2021 年基因族谱线索:“23andMe” 用户发现远亲基因与现场 DNA 相似,警方排查 10 多名家族成员,因 DNA 样本不完整与隐私法律限制,无法深入。

- 2023 年 AI 重启调查:旧金山警局用 AI 分析现场照片、密码信,发现凶手符号绘制习惯与 1960 年代瓦列霍一男子相似,但该男子已去世且无 DNA 样本,线索无果。

</figure>

</figure>四、案件疑点与深度推理:犯罪心理学视角

1. 杀手心理画像:反社会与表演型人格结合

- 反社会人格:无良知与同理心,视杀人为 “收集奴隶的游戏”,密码信冷血描述作案,无悔意;无劫财、性侵动机,仅为获得快感与控制感,FBI 称其 “心理扭曲程度罕见,自我控制能力极强”。

- 表演型人格:主动给报社写信、公布密码与符号,通过 “威胁炸校车”“要求市民戴符号” 等方式吸引关注,享受 “全美国找我” 的掌控感,是 “最会炒作的杀手”。

- 高度自律:六年作案五次均逃脱,无直接证据;密码信不透露个人信息;1974 年突然停手,推测有稳定职业与家庭,仅业余作案。

2. 作案手法:多变与统一的矛盾

- 多变特征:工具(.22/.38/.9 毫米手枪、刀、威胁用炸弹)、地点(公园、湖边、公路、城市中心)、对象(情侣、司机,年龄 16-41 岁)无固定模式,说明其熟悉多种武器、有交通工具、熟悉湾区地形,杀人目的为 “享受过程”。

- 统一特征:每起案件留 “黄道十二宫符号” 或自称该身份,强化专属符号;不劫财,排除谋财动机,体现连环杀手的 “签名行为”,帮助警方关联案件(如伯耶萨湖案车门符号标记)。

3. 被忽视的关键线索:交通工具与职业推测

- 交通工具:多起案件目击凶手开不同汽车(白色雪佛兰、深色轿车、浅色卡车),推测其有能力获取多辆车,或从事汽车相关职业(修理工、二手车商)。

- 职业范围:出租车案中熟练破坏现场证据,可能有法律 / 刑侦背景(保安、警察、退伍军人);密码信打字规范,可能从事文字相关职业(职员、记者、老师);结合年龄(1968 年 25-40 岁)、白人男性、高中 / 大学学历,缩小职业画像,但无直接证据锁定。

</figure>

</figure>五、案件后续影响:从悬案到文化符号

1. 对美国刑侦体系的推动

- 技术革新:推动监控摄像头普及(1970 年代末旧金山公共场所安装)、DNA 数据库建立(1980 年代 FBI 全国 DNA 库)、弹道比对自动化,为后续悬案侦破奠定基础。

- 跨区域协作:1972 年加州成立 “连环犯罪跨区域工作组”,整合多市警方资源;1984 年 FBI 成立 “全国暴力犯罪分析中心”,建立统一指挥协作模式,成为连环犯罪调查标准流程。

2. 对大众文化的深远影响

案件超越悬案本身,成为美国文化重要符号:

- 文学与电影:1971 年罗伯特・格雷史密斯《黄道十二宫》(true crime 经典,销量超 100 万册);2007 年大卫・芬奇电影《十二宫》(获奥斯卡提名,高度还原案件)。

- 多领域渗透:音乐(AC/DC《Hells Bells》含符号元素)、游戏(《侠盗猎车手》“黄道十二宫” 任务)、时尚(符号印于服饰,成 “复古犯罪美学” 代表),反映大众对神秘犯罪的好奇。

3. 对社会心理的影响

- 日常恐惧:1969-1974 年湾区家长不敢让孩子独自上学,情侣避公园约会,出租车司机夜间拒载;推动城市规划改善,公园、湖边增照明与巡逻。

- 连环杀手 “迷思”:杀手的智慧与神秘使其成为 “完美连环杀手” 代名词,催生对连环杀手的关注从 “恐惧” 转向 “研究”,推动犯罪心理学发展,后续 “山姆之子” 等杀手亦模仿其挑衅手法。