1980年彭加木(彭家睦)罗布泊失踪案 I 戈壁深处的科考日记

Description

</figure>

</figure>一、案件背景:彭加木与罗布泊的 “不解之缘”

</figure>

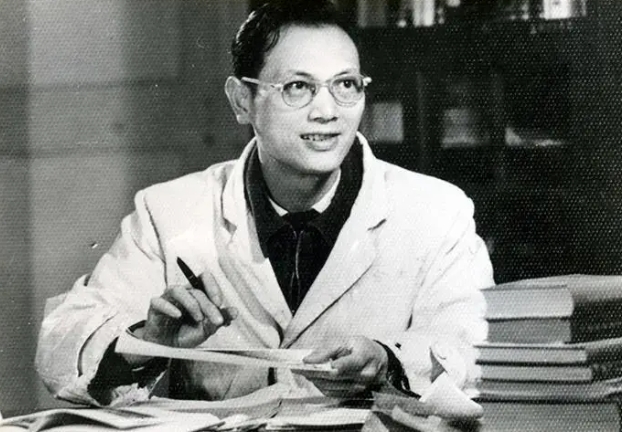

</figure>1. 彭加木:扎根边疆的科考先锋

彭加木 1925 年生于上海商人家庭,原名彭家睦,后改名 “加木” 寓意 “扎根边疆”。1947 年毕业于中央大学农学院,1956 年主动申请赴新疆工作,放弃上海安稳生活,理由是 “新疆有未知的科学宝藏”。

- 1964 年,他患恶性肝癌(医生预判仅剩半年寿命),术后仅休息三个月便重返科考一线,此后 20 余年走遍新疆天山、昆仑山、塔里木盆地,收集海量植物、土壤样本,成为新疆科考界 “精神领袖”。

- 与罗布泊的缘分始于 1964 年:他带队考察孔雀河、塔里木河,发现罗布泊每年积聚约 75 万吨钾,还可能含镁、锂及战略资源重水(当时中国钾盐 90%、重水 100% 依赖进口),“揭开罗布泊资源密码” 成为他毕生夙愿。

</figure>

</figure>2. 1980 年罗布泊科考:使命与风险并存

1980 年 5 月 3 日,彭加木率 11 人科考队(6 名科研人员、3 名司机、1 名后勤、1 名解放军战士)从乌鲁木齐出发,携带 3 辆越野车、15 瓦电台、20 天物资,目标 “纵穿罗布泊,填补中国该区域科考空白”—— 此前罗布泊研究多由外国探险家主导,彭加木曾直言 “我要给罗布泊添点中国有机质”。

- 科考征程充满坎坷:5 月 9 日首次尝试进入湖底,因盐晶割破车胎,靠铁锤砸盐壳开路;5 月 30 日沿古河道完成纵穿,在湖底凿出瓦蓝色水样,兴奋称 “可能有重水”;6 月 5 日抵达米兰农场后,彭加木提出 “东进计划”(沿罗布泊东部北上至敦煌),队员虽疲惫仍同意,却未料此决定将团队推向绝境。

- 6 月 11 日从米兰出发后,松软沙石地导致车辆频繁陷坑,原定 2 天路程走了 6 天,6 月 16 日抵达库木库都克时,水仅剩 1 桶(已变质),汽油仅够行驶几十公里。“库木库都克” 意为 “沙井”,但队员按苏联军用地图寻找,未发现水井 —— 罗布泊干涸后的地貌变化,超出地图记录。

</figure>

</figure>3. 1980 年中国科考条件:简陋却充满韧性

当时野外科考设备极度简陋:

- 通讯局限:15 瓦电台有效距离不足 50 公里,罗布泊腹地信号频繁中断,与新疆分院 “每日通讯” 常因风沙中断。

- 定位与救援:无卫星定位系统,依赖指南针(强磁场下失灵)和红绸标杆;应急体系不完善,遇险仅靠地面搜救(罗布泊面积超 1 万平方公里,堪比 1500 个西湖,地毯式搜索难度极大)。

- 物资匮乏:队员穿普通胶鞋,睡帆布帐篷,白天地表温度超 50℃,晚上降至 0℃以下,彭加木曾说 “能自己解决就不麻烦国家”,为后续独自找水埋下伏笔。

</figure>

</figure>二、案发经过:失踪前的 72 小时与戈壁纸条

1. 6 月 16 日:水危机与 “求援之争”

6 月 16 日下午 6 点,科考队抵达库木库都克,物资濒临耗尽(水变质、汽油仅够行驶 30 公里),队员嘴唇干裂、一人高烧。彭加木召开紧急会议,提出两种方案:

- 方案一:原地等待救援(队员主张,认为剩余汽油不够往返找水,风险过高);

- 争执至晚上 10 点,彭加木妥协,起草求援电报:“我们在库木库都克以西 10 公里,缺油缺水各 500 公斤,水仅能维持到 18 日”,队员在焦虑中等待回复。方案二:主动寻找水源(彭加木主张,记得年初《丝绸之路》摄制组在 “八一泉”(东北 30 公里)加水,想为后续科考省经费)。

</figure>

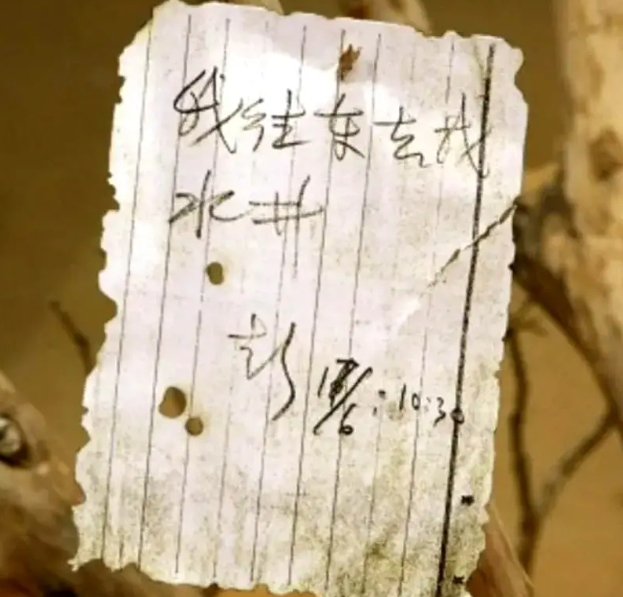

</figure>2. 6 月 17 日:最后的纸条与神秘失踪

6 月 17 日上午 10 点 30 分,队员发现彭加木不在帐篷,起初以为在附近活动;11 点半,司机在副驾地图下发现纸条,内容为 “我往东去找水井。彭。6 月 17 日 10:30 ”—— 日期 “16 日” 被涂改为 “17 日”,“水井” 二字反复书写,显露出内心挣扎。

- 彭加木仅带走黄帆布包(装科考笔记、罗盘)和 2 公斤水壶,未带足够食物与防晒用品。此时电台传来驻军回复:“18 日上午派飞机送水,原地待命”,队员分两组搜救:一组开车追脚印(沿 42 号翻毛皮靴脚印走 8 公里后失去踪迹,仅找到 “大白兔奶糖” 糖纸),一组留营点火、开车灯、发信号弹。

- 6 月 18 日凌晨 2 点,科考队发报 “彭加木走失”;中午 12 点直升机空投水与汽油,低空搜索无果,夏训诚后来回忆 “那天罗布泊特别安静,像在守护秘密”。

3. 6 月 18 日后:线索中断与谜团初现

6 月 19 日,新疆分院组建救援领导小组,展开大规模搜救:

- 队员在疏勒河故道沙丘发现疑似彭加木坐过的痕迹,旁有椰子奶油糖糖纸(他常带零食),但脚印在雅丹地貌裂缝中消失(雅丹土包易因大风坍塌,推测可能被松土掩埋,当时技术无法全面挖掘)。

- 后续发现 “反常痕迹”:盐碱滩有模糊 “屁股印” 却无延伸脚印,队员见 “移动黑影” 追去仅得骆驼刺,这些碎片化线索为后来的离奇传言埋下伏笔,彭加木如被戈壁吞噬,再无踪迹。

</figure>

</figure>三、调查推进:四次大规模搜救与 44 年线索追踪

1. 第一次搜救(1980 年 6 月 18 日 - 26 日):紧急却仓促的 “空地协同”

- 投入 136 人次、9 架直升机、3 架 “安 - 2” 飞机,以库木库都克为中心搜索东西 50 公里。直升机 “网格法” 低空飞行(高度 500 米),地面用 6 条军犬(因高温失效),仅在东部 20 公里处找到彭加木的空水壶(壶身有碰撞痕迹)。

- 6 月 25 日遇 8 级沙尘暴,地表痕迹被覆盖,6 月 26 日搜救终止,报告称 “待秋冬再重启”。

2. 第二次搜救(1980 年 11 月 - 12 月):秋冬季节的 “地毯式排查”

- 11 月罗布泊气温降至 0-15℃,投入 117 人、48 辆车、29 架次飞机,搜索面积 4000 平方公里,邀请当地牧民参与(熟悉雅丹地貌)。11 月 15 日,在雅丹裂缝发现蓝色上衣(款式、补丁与彭加木一致)、卡其色裤子(口袋有红笔标 “八一泉” 的地图),挖掘 1.5 米深仅得盐粒,衣服纤维含钾盐成分却无人体组织,无法确认归属。

- 12 月 5 日搜救终止,提出 “脱水昏迷 + 风沙掩埋” 主流推测,但 “为何脱衣”“衣服为何在裂缝” 存疑,案件迷雾未散。

3. 第三次、第四次搜救(1981 年 4 月、2005 年 10 月):科技助力与民间参与

- 第三次搜救(1981 年 4 月):引入航空遥感技术,检测 “蓝色上衣” 纽扣缝隙发现微量毛发(当时无 DNA 技术无法匹配),20 天后因春季风沙终止,中科院追认彭加木为 “革命烈士”,在库木库都克立纪念碑,碑文刻其名言 “我愿以身许国,再许科学,三许未来”。

- 第四次搜救(2005 年 10 月):中英美联合民间探险队在罗布泊腹地发现男性干尸(身高 1.7 米与彭加木一致),旁有空水壶与笔记本,经鉴定年龄约 60 岁(彭加木失踪时 55 岁),DNA 因样本降解失败,确认 “非彭加木遗体”,却引发对 “罗布泊干尸现象” 的关注(极端干燥使遗体脱水保存数十年)。

4. 民间线索与离奇传言:44 年的 “探索与争议”

- 1996 年:探险家余纯顺遇难前日记提 “疑似彭加木营地遗迹”,日记损毁无法确认位置;2007 年哈密探险队发现带刀伤干尸,警方判定刀伤为死后碎石划伤,排除谋杀。

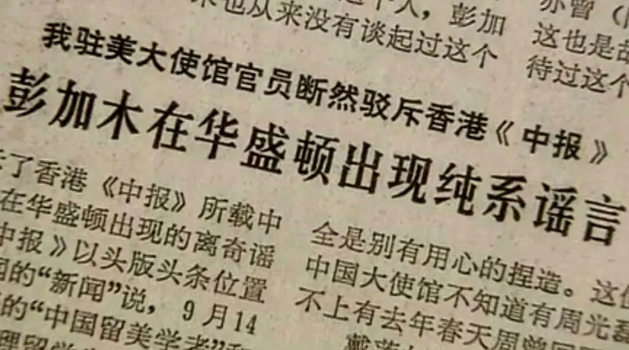

- 离奇传言:“双鱼佩事件”(称发现能复制生物的装置,彭加木被 “复制”,无官方记录)、“叛逃说”(1980 年香港《中报》称其 “在美国出现”,经核查为伪造身份与不实信息),新疆分院多次辟谣,强调传言无科学依据。

</figure>

</figure>四、案件疑点与深度推理:科学视角下的失踪之谜

1. 核心疑点:彭加木为何独自外出?

- 经费压力与家国情怀:1980 年科考队总经费仅 5 万元,一次直升机救援花费 2 万元(占 40% 预算),彭加木日记写 “心疼国家的钱”,且他深知罗布泊钾盐对国家资源安全的意义,想为后续科考留水源。

- 科学执念与经验误判:他此前三次沙漠迷路自救(1964 年靠骆驼刺找水、1979 年靠星象辨向),对自身野外生存能力过度自信,坚信 “八一泉” 存在,却低估罗布泊地貌变化。

- 身体与心理压力:曾患两种恶性肿瘤,长期高温缺水导致情绪急躁,6 月 17 日晨独自沉默,或因意识到身体难支撑后续科考,想最后为团队找水。

</figure>

</figure>2. 失踪原因的四种科学推测

- 推测一:脱水昏迷 + 风沙掩埋(主流):6 月 17 日中午温度超 50℃,2 公斤水不足以支撑往返,彭加木可能在八一泉附近脱水晕倒,随后短时大风将遗体掩埋在盐壳下,盐壳坚硬难以挖掘;“脱衣” 或为热晕厥后的无意识行为,衣服被风吹入裂缝。

- 推测二:雅丹坍塌掩埋:罗布泊雅丹地貌多 2-5 米深裂缝,表面覆薄沙,彭加木可能踩塌沙层坠入,缺氧死亡后被后续坍塌土层掩埋,超出当时挖掘范围。

- 推测三:盐壳下暗河吞噬:罗布泊盐壳下可能有季节性暗河(融雪补给),盐层不稳定,彭加木踩塌后被水流带走,遗体随暗河流动至百公里外,超出搜救范围。

- 推测四:迷路后远离营地:强磁场致指南针失灵,彭加木偏离方向(未往东走向八一泉),脱水死亡在远距营地区域,未看到营地信号弹(或因晕倒时信号弹未发射、视力模糊)。

3. 44 年找不到遗体的原因:罗布泊的 “自然密码”

- 快速脱水与干尸隐匿:年蒸发量是降水量 300 倍,遗体 24 小时内脱水成干尸,颜色与盐壳、土丘接近,难以识别(如 2005 年干尸靠水壶才被发现)。

- 风沙的动态改造:年均 100 多天风沙天气,遗体可能被移动或深埋,形成 “幽灵踪迹”(如埋入沙层后又被吹至地表,再移动至其他区域)。

- 地形与技术局限:40% 区域为汽车无法进入的雅丹地貌,步行排查效率低;现代科技(无人机、卫星遥感)难以覆盖狭窄裂缝与穿透盐壳,2023 年无人机扫描仍无异常。

</figure>

</figure>五、案件后续影响:从失踪案到 “科学精神象征”

1. 推动中国科考事业改革

- 1981 年中科院制定《野外科学考察安全规程》,禁止单人外出、要求携带定位设备、制定应急计划;1985 年成立 “国家野外科学考察救援中心”,配备专业设备,至今救援 200 多支遇险队伍。

- 确立 “以人为本” 原则:后续罗布泊科考提前设补水点、配卫星电话,与驻军建 “24 小时联动机制”,终结 “冒险式探索”,走向 “科学化保障”。

2. 罗布泊:从 “死亡之海” 到 “资源宝库”

- 1995 年,依彭加木科考笔记与样本,发现罗布泊超大型钾盐矿床(储量 2.5 亿吨),彻底改变中国 “缺钾” 现状;2000 年钾肥基地投产,年产 120 万吨,满足国内需求并出口东南亚。

- 罗布泊成为 “科考热点”:1988 年列为 “国家地质公园”,2010 年 “彭加木科考线路” 成科普旅游路线,每年上万游客感受其科考艰辛。

3. 社会文化:科学精神的 “图腾”

- 1982 年上海龙华公墓追悼会,数万群众自发参加;1990 年电影《死亡之海》、2020 年纪录片《罗布泊的记忆:寻找彭加木》(豆瓣 9.2 分),均聚焦其奉献精神,未渲染神秘色彩。

- 影响一代科研工作者:新疆分院年轻研究员称 “因彭加木日记报考地质专业”,如今罗布泊科考基地新人会在其纪念碑前宣誓,传承 “不畏艰险、甘于奉献” 的精神。

</figure>

</figure>六、《罪案迷踪》独家逻辑判断

- 驳斥离奇传言:“双鱼佩”“叛逃” 等说法无科学与事实依据,彭加木一生扎根边疆、带癌科考、为省经费冒险,是纯粹的科学家,传言是对其付出的不尊重。

- 独自外出的本质:非 “鲁莽” 而是 “责任”—— 他优先考虑团队生存与国家利益,在物资匮乏年代,用 “牺牲精神” 为科考铺路,不能以现代安全标准苛责。

- 失踪原因倾向:更支持 “脱水昏迷 + 风沙掩埋”,空水壶、糖纸等线索指向物资耗尽,罗布泊风沙有能力快速掩埋遗体,后续搜救因地形与技术局限未达深层区域。

- 悬案的意义:彭加木的精神比遗体更重要 —— 他象征中国科考从 “简陋” 到 “先进” 的蜕变,激励后人探索未知,罗布泊的钾盐基地、完善的科考体系,都是其精神的延续。