黑色大丽花:好莱坞阴影下的不灭悬案v78年未解的谜团,一面照出社会阴暗面的镜子

Description

“黑色大丽花案” 是 1947 年发生于美国洛杉矶的恶性谋杀悬案,受害者为 22 岁的伊丽莎白・肖特,案件因尸体惨状、凶手未归案及背后折射的社会问题,成为二战后美国最骇人的悬案之一,至今已过去 78 年仍未彻底破解。

一、案发现场:诺顿街区的恐怖清晨(1947 年 1 月 15 日)

<figure> </figure>

</figure>1947 年 1 月 15 日上午 10 点,洛杉矶 39 街诺顿街区(中产住宅区),家庭主妇贝蒂・勃辛格带女儿取修鞋时,发现草坪上的赤裸女尸 —— 最初误以为是 “残破人体模型”,靠近后才确认是尸体。现场及尸检细节极具冲击性,凸显凶手的计划性与残忍性:

- 尸体状态:尸体自肚脐被拦腰斩成两段,上半身面部朝上、双臂举着且肘部弯成 90 度,下半身笔直分开,两段尸体对齐且间隔 50 厘米,摆放规整如 “展示作品”;尸体被清洗得异常干净,指甲缝无污垢,无明显血迹,推测弃尸地非第一现场,且尸体有冷藏痕迹,死亡时间锁定在 1 月 14 日下午 3 点至 5 点。

- 残忍损伤:面部嘴角被割至耳根,伤口对称呈 “小丑笑” 状,且避开主要血管;右侧乳房几乎被完整切除,边缘平整;子宫被取走,其他脏器被掏出后塞回,部分有碾压痕迹;尸体存在 36-48 小时的虐待证据,大腿有棍打淤青、腹部有烟头烫伤疤痕,食道检测出粪便残留,证明生前被逼吞食污物。

- 关键线索断层:邻居回忆 1 月 14 日晚 11 点左右,曾见一辆黑色轿车停在草坪边,司机戴宽檐帽、面容不清,但因无车牌、车型信息,线索最终中断。

</figure>

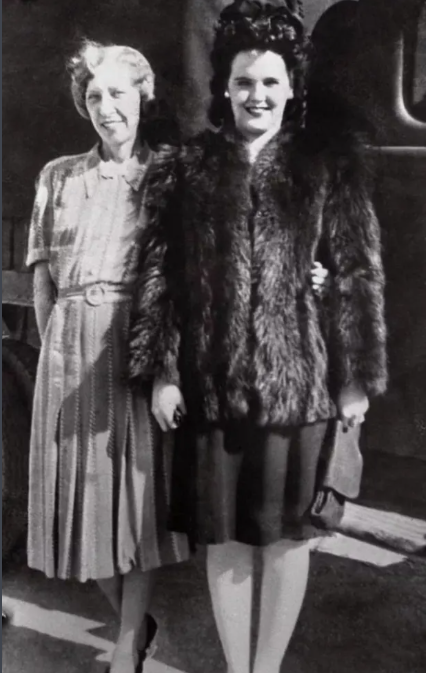

</figure>二、受害者生平:伊丽莎白・肖特的好莱坞梦

<figure> </figure>

</figure>“黑色大丽花” 只是案件标签,背后是普通女孩伊丽莎白・肖特充满挣扎的一生:

</figure>

</figure>童年与家庭创伤:1924 年 7 月 29 日生于马萨诸塞州海德公园市,家中排行第三(共五女)。1930 年经济大萧条时,父亲克莱奥(建筑工程师)因欠债假装自杀,留遗书后逃往加州,抛下妻女,此事让伊丽莎白极度渴望 “被需要”,埋下对 “责任感” 的执念。

- 梦想与情感挫折:16 岁辍学后在酒店当服务生,常靠近军营,渴望 “嫁空军飞行员”“去好莱坞当明星”。1943 年起结识多名军人,多为露水情缘;1945 年底与空军中尉马特・戈登相恋,戈登承诺战争结束后娶她,却在 1945 年 12 月赴印度执行任务时,因飞机坠毁殉职 —— 伊丽莎白从《洛杉矶时报》角落短讯得知死讯,将新闻剪报夹在钱包,直至遇害未丢弃。

- 洛杉矶的挣扎:1946 年 2 月,揣 50 美元坐长途汽车赴洛杉矶闯好莱坞,无学历、背景与演技,白天在好莱坞大道盼星探,晚上住 1 美元 / 晚的廉价公寓,常因付不起房租,与认识的男性去酒店换住宿和饭食。她极在意形象,即便贫困仍穿黑色连衣裙(认为 “显瘦显高级”),头发整齐且别人造大丽花,朋友玩笑称其 “黑色大丽花”,她曾期待 “红了后成为标志”;1946 年夏天找到父亲克莱奥,却因继母排斥吵架搬离,此后未再与家人联系。

</figure>

</figure>三、消失的谜团:伊丽莎白的最后一周(1947 年 1 月 9 日 - 15 日)

伊丽莎白的最后行踪是案件核心谜团,关键时间线与线索均存在空白:

- 1 月 8 日 - 9 日:最后的 “确认踪迹”:1 月 8 日,伊丽莎白给认识的流浪汉 “乔” 写信,称 “要去芝加哥当时装模特,站稳后接他过去”,这是警方发现的她最后文字;1 月 9 日上午,25 岁销售员罗伯特・曼利开车送她至洛杉矶市中心长途汽车站,曼利称她背小背包、攥去芝加哥的车票,说 “去看姐姐,两周后回来”—— 长途汽车站售票员 “似见过穿黑裙女孩”,但记不清她是否上车,这是伊丽莎白最后一次被 “确认看到”。

- 曼利的嫌疑与 “意外”:曼利因是最后见受害者的人,最初嫌疑最大。1 月 9 日下午至 12 日,他 “消失” 三天,事后称 “神经衰弱失忆,在朋友家躺着”,警方两次测谎显示 “未说谎”,但探员存疑;更诡异的是,1986 年 1 月 15 日(伊丽莎白遇害纪念日),曼利在自家车库 “一氧化碳中毒身亡”,警方认定 “意外(车库门未关、汽车尾气泄漏)”,但其家人称 “他从不把车停在车库”,巧合背后的真相成谜。

- 模糊目击者与线索断层:1 月 10 日,咖啡馆服务员称见 “穿黑裙女孩与戴宽檐帽男人坐角落,女孩紧张搓手”;1 月 12 日,有人在塞西尔酒店(后因蓝可儿案闻名)一楼酒吧见伊丽莎白,她与穿西装男人说话,男人背对镜头面容不清。但这些目击者或记不清细节、或后续翻供,未提供有效线索;警方查遍芝加哥长途汽车记录、酒店登记册及伊丽莎白姐姐住址,姐姐称 “未收到她要来的消息,多年未联系”,伊丽莎白的背包、车票、身份证也全未找到,“最后一周” 仿佛被刻意抹去。

四、媒体狂欢与凶手挑衅:悲剧沦为 “娱乐谈资”

案件曝光后,媒体、商家的逐利行为与凶手的嚣张挑衅,让悲剧更显荒诞:

- 媒体的疯狂与抹黑:《洛杉矶先驱考察者报》率先报道,凌晨抢拍尸体照片,次日头版标题为 “好莱坞黑色大丽花惨案:腰斩女尸惊现中产街区”,还登错伊丽莎白名字(写成 “伊丽莎白・史密斯”);《洛杉矶时报》称她 “与数十名军人有染,是好莱坞交际花”,《每日新闻》编造 “她在夜总会当舞女,因争风吃醋被杀”,甚至有记者伪装 “朋友” 骗伊丽莎白母亲讲述童年事,转头写成 “悲情艳星的堕落史”,彻底抹黑受害者形象。

- 商家的 “人血馒头” 营销:案发现场附近的 “诺顿酒店” 挂出 “黑色大丽花曾在此歇脚” 招牌,房价翻倍;玩具店推出 “可拆分肚子的大丽花娃娃”,餐厅推出 “摆盘成两半、配黑色花的大丽花特餐”,将残忍谋杀转化为商品,充斥冷漠与逐利。

</figure>

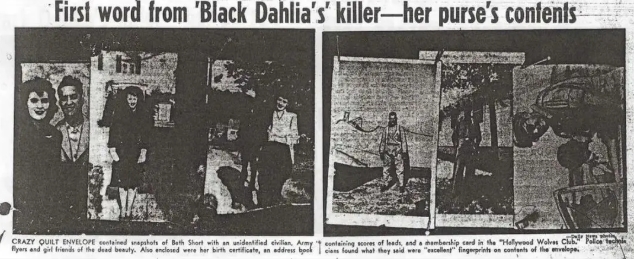

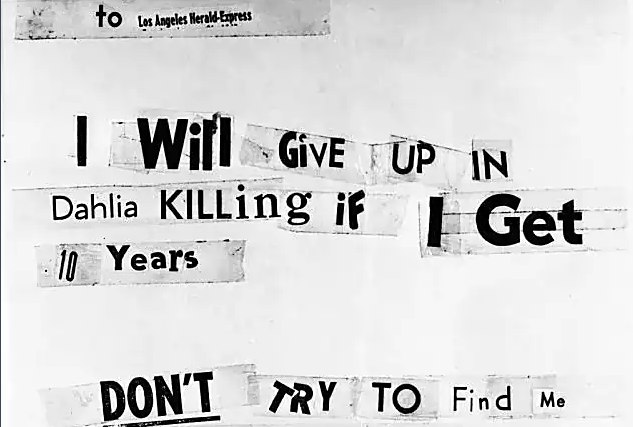

</figure>凶手的主动挑衅:1947 年 1 月 23 日,《洛杉矶先驱考察者报》收到牛皮纸包裹,内有伊丽莎白的出生证明、社会保障卡、海军照片、通讯录及一绺黑发,附信用报纸剪字拼成:“这是大丽花的财产,还会有信寄来”,包裹无指纹、唾液,纸张普通,无迹可寻;1 月 28 日,洛杉矶警署收到剪拼信:“周三(1 月 29 日)上午 10 点是转折点,我要在警察那里寻开心”,落款 “黑色大丽花复仇者”,警方当日全员戒备,凶手却未出现;1 月 30 日又寄信:“我改主意了,你们不会跟我公平交易,大丽花的死是合理的”,嚣张挑衅却无破绽。

- 自首潮搅乱调查:案件曝光后一个月内,300 多人到警局 “自首”,包括醉酒流浪汉、声称 “被抢老公” 的女人、为出名伪造凶器的好莱坞小演员,假线索让警方疲于应对,真凶则隐匿暗处。

五、核心嫌疑犯:乔治・霍德尔的 “完美脱罪”

<figure> </figure>

</figure>虽案件未破,但退休警探史蒂夫・霍戴尔(嫌疑人之子)的调查,让乔治・霍德尔成为最受认可的 “真凶候选人”:

- 线索的发现(2006 年):史蒂夫整理父亲乔治・霍德尔(外科医生)遗物时,在旧箱子里发现日记、生锈手术刀及多张照片 —— 照片中的女孩正是伊丽莎白・肖特,部分为室内睡衣照(背景似霍德尔诊所后院),史蒂夫(24 年警龄)认定 “这不是普通合影,是凶手对受害者的‘收藏’”。

- 霍德尔的 “作案条件”:作为毕业于加州大学医学院的外科医生,他擅长解剖,诊所位于洛杉矶市中心,距弃尸地诺顿街区仅 20 分钟车程,具备 “精准腰斩尸体、冷藏清洗尸体” 的能力,法医也曾判断 “凶手切割手法需 5 年以上外科经验”;此外,警方 1949 年曾监听霍德尔,录音中他对朋友说:“就算是我杀了那个女孩,他们也拿我没办法,没人能找到证据”,直接暴露嫌疑。

- 霍德尔的恶劣品性与关联:霍德尔 15 岁智商达 186,却因与女老师有不当关系被开除;结过 3 次婚,与 5 个女人生 11 个孩子,对家人冷漠且有虐待倾向(第二任妻子称 “他生气时眼神像要杀人”);1940 年代在洛杉矶开 “狂野派对”,好莱坞明星、导演参与,派对涉毒品、酒精及年轻女孩,伊丽莎白是参与者之一,有派对参与者称 “霍德尔对肖特很着迷,不许她跟别的男人说话”,证明两人相识且关系特殊。

- “保护伞” 与脱罪:霍德尔与洛杉矶警方部分人合伙做 “非法堕胎” 生意(战后女孩意外怀孕不敢去正规医院,霍德尔偷偷手术,警方收受贿赂),司法腐败成其 “保护伞”;1950 年检察官收集足够证据准备起诉时,霍德尔已逃往菲律宾,在当地开诊所生活 40 年,直至 1999 年去世,始终未被定罪。

- 潜在的连环作案嫌疑:史蒂夫在霍德尔日记中发现 “洛杉矶的女孩太多了,少几个没人会注意”,还查到 1940 年代洛杉矶有 12 起未破女性谋杀案,手法均与 “黑色大丽花案” 相似(肢解、清洗、弃尸中产街区),推测霍德尔或为连环杀手,但因他已去世,无法验证。

六、78 年悬案:从符号到反思

78 年来,案件虽成 “冷案”,但始终牵动关注,更折射出深刻的社会问题:

- 冷案调查的困境:2020 年洛杉矶冷案调查组提议用 “基因族谱技术” 重新检测当年证据(凶手包裹、尸体毛发),但因年代过久,证据均被污染,无法提取完整 DNA,负责探员称 “除非有新证据,否则案件或永远破不了”。

- 受害者的 “符号化” 困境:多年来,数十部电影、小说、纪录片以 “黑色大丽花” 为主题(如 2006 年电影《黑色大丽花》),多将伊丽莎白塑造成 “性感放荡的交际花”;还有网红去诺顿街区 “打卡” 拍视频,却无人关注她的童年、梦想与挣扎 —— 她沦为 “赚钱标签”,而非 “被杀害的普通女孩”,个体生命的尊严被忽视。

- 社会疮疤的暴露:案件照出 1947 年美国社会的不公:单身女性地位低下,难寻体面工作,只能依附男性;媒体为销量无视真相,抹黑受害者,将悲剧娱乐化;司法系统被利益腐蚀,包庇凶手 —— 伊丽莎白的死,不仅是个人悲剧,更是时代悲剧的缩影。

- 塞西尔酒店的 “关联” 与隐喻:伊丽莎白最后一次被目击是在塞西尔酒店,这家酒店后来因多起凶案(1962 年女性跳楼、1985 年连环杀手理查德・拉米雷斯入住、2013 年蓝可儿案)成 “凶宅”,实则因酒店住满底层人、流浪汉、追梦失败者,他们的生命最易被忽视,恰如伊丽莎白的遭遇,酒店成了 “社会边缘群体被遗忘” 的隐喻。

</figure>

</figure>案件的核心遗憾,不仅是凶手未归案,更是伊丽莎白・肖特始终被 “黑色大丽花” 的标签掩盖 —— 她本是 1947 年洛杉矶街头,渴望被看见、被爱的普通女孩,而非悬案符号。记住这起案件,不应只执着于 “猜凶手”,更应尊重每个悲剧背后的生命,拒绝消费与遗忘。