1968 东京三亿元劫案——完美犯罪背后的时代迷局

Description

</figure>

</figure>一、案件背景:黄金时代的漏洞与劫前伏笔

1. 1968 年东京的时代底色

彼时日本处于 “神武景气” 经济腾飞期,东京新宿摩天大楼崛起,东芝、日立工厂轰鸣,人口达 1100 万,但经济狂欢背后是安保体系严重滞后:银行押运用普通日产塞德里克轿车(无防弹设计),由银行职员、企业财务负责(非专业安保),路线固定且提前公示;社会盛行 “恐吓信恶作剧”,1968 年 4-8 月东京多摩农协收 9 封恐吓信,警方追查无果后放松警惕,为罪犯创造可乘之机。

2. 劫前的 “恐吓信陷阱”

1968 年 12 月 6 日,日本信托银行国分寺支行经理收到半手写、半杂志剪报拼贴的恐吓信,要求派女职员送 300 万日元至指定地点,否则炸其家。警方高度重视,布置 50 名警员埋伏、安排女警假扮职员,却未等来罪犯 —— 这是罪犯精心设计的 “消耗战术”,目的是降低银行与警方的警惕性,为 4 天后的劫案铺垫。

3. 目标:致命的年终奖押运

12 月 10 日清晨,银行将 4523 名东芝工人的年终奖(2 亿 9430 万 7500 日元)装入 3 个保险箱,由 4 人(司机 + 2 名银行职员 + 1 名东芝财务)押运,无防护武器、车窗无防爆膜,路线经府中监狱附近偏僻上坡路(罪犯选定的作案点)。案发当天东京倾盆大雨,能见度低、行人少,为罪犯掩盖痕迹、降低目击者警惕提供 “完美天气”。

</figure>

</figure>二、案发经过:三分钟劫案与四地转移的精密布局

1. 第一现场:府中监狱旁的骗局(9:30-9:33 )

运钞车行至府中市荣町学苑路(府中监狱北侧上坡路)时,一名穿警察制服的骑手(骑涂白的被盗雅马哈摩托,日本警用摩托为本田)追停车辆,谎称 “银行巢鸭分行行长家被炸,运钞车可能有炸弹,需检查”。4 名押运人员因此前恐吓信事件深信不疑,立即下车退至路边;骑手蹲车底假装检查,随即惊呼 “有烟雾要爆炸”,同时车底烟雾弹(加油站可购的 “High Freia 5”)冒烟,押运人员仓皇逃离。罪犯三分钟内开走运钞车,遗留伪装摩托。

</figure>

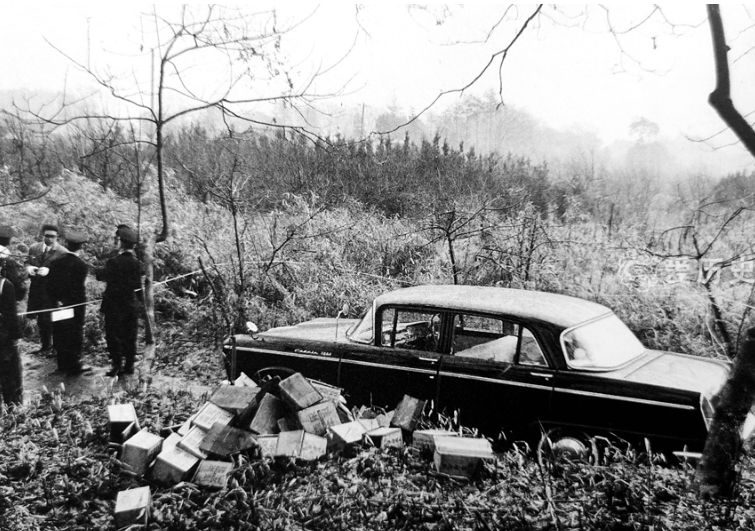

</figure>2. 第二现场:橡树林中的运钞车遗弃

案发后不久,运钞车被发现于武藏国分寺迹橡树林,车门敞开、保险箱在但现金失踪。目击者称案发清晨曾见深红色丰田卡罗拉停于此,警方推断罪犯劫持运钞车后,将现金转移至红色卡罗拉,随即弃运钞车。航空自卫队照片显示,红色卡罗拉案发次日已停至小金井市停车场,警方却花 4 个月才找到 —— 罪犯利用 “最危险即最安全” 的心理规避追踪。

</figure>

</figure>3. 第三现场:高中旁的摩托藏匿处

警方在府中市明星学苑高中附近空地,发现绿色丰田卡罗拉(雨刮器仍转)、深红色雨衣(案发前用于盖伪装摩托)。结合线索还原流程:罪犯用绿色卡罗拉将伪装摩托运至此处藏匿,开绿色卡罗拉跟踪运钞车,确认目标后换摩托作案;得手后开运钞车至橡树林换红色卡罗拉,再返回此处开走绿色卡罗拉 —— 三车交替彻底打乱警方追踪节奏。

</figure>

</figure>4. 第四现场:停车场的终极遗弃(1969 年 4 月)

警方在小金井市本町团地停车场找到被车衣覆盖的红色卡罗拉,车内有 3 个空保险箱;同时发现 3 辆被盗日产天际线(车衣打结方式不同),其中一辆有赛马杂志、赛艇广告、咖啡店火柴(暗示罪犯可能嗜赌),另一辆有女人耳环(引发 “团伙有女性” 或 “故意烟雾弹” 猜测)。保险箱泥土经鉴定来自国分寺市恋洼杂木林(距停车场 4 公里),警方推测罪犯有藏身点,大规模搜查却无果,罪犯踪迹彻底消失。

</figure>

</figure>三、调查推进:120 件证物与 11 万嫌疑人的困境

1. 第一次希望:120 件证物的全面破灭

案发后警方收集 120 件证物,却均为 “死胡同”:

- 伪装摩托:原蓝色,11 月 19 日被盗,涂白后使用,仅能追查到被盗地点,行驶 428 公里的轨迹无更多线索;

- 鸭舌帽:本可通过汗液测血型,却被警员轮流佩戴污染,仅知在立川市卖 54 顶,18 顶去向不明;

- 量产物品:饼干盒(冒充警方文件盒,明治商事产 3 万个)、烟雾弹(卖 4190 个)、磁铁(固定烟雾弹,大平制作所产 43240 个),均无法溯源;

- 关键碎片:扩音喇叭(东村山市工地被盗)上 4 毫米产经新闻碎片(1968 年 12 月 6 日刊),追查两年找到发送点,订阅记录却已销毁。

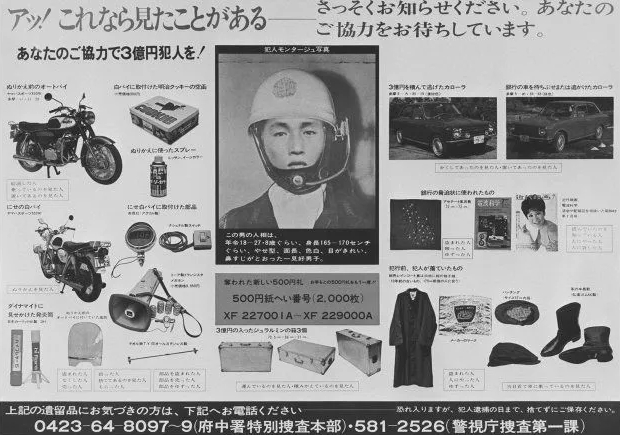

2. 第二次反转:少年 S 的自杀与模拟像丑闻

19 岁少年 S(立川帮不良团伙头目,警察之子,熟悉警用装备,有偷车前科,案发前曾说 “要抢东芝运钞车”)进入视野。警方上门调查遭其母阻拦,次日(12 月 15 日)S 服父亲的氰化钾自尽,包毒药的报纸仅留 S 与父亲指纹。5 天后,4 名押运人员(此前见过 S 照片)一致指认 S “像嫌疑人”,警方据此制作模拟像公布,却发现诸多矛盾:恐吓信唾液检测罪犯为 B 型血,S 为 A 型;案发前 S 在劳教所,无写恐吓信条件。1971 年模拟像被废除,基于此的排查全部白费,警方公信力受重创。

3. 第三次挫折:冤假错案与嫌疑人排除

- 嫌疑人 Z(S 团伙成员,案发后变阔绰):血型 AB 型,笔迹与恐吓信不符,证据不足释放;

- 截至 1975 年追诉期,警方投入 17 万警力、9 亿日元,排查 11 万人(含前科者、银行人员、美军士兵),无一人定罪。神探平冢八兵卫将此案视为一生最大败笔。嫌疑人 K(25 岁司机):因信件口吻与恐吓信相似、血型 B 型、容貌似废弃模拟像被怀疑,警方泄露信息致其成 “全民公敌”。虽 K 有不在场证明(面试当天在考场)、笔迹不符被无罪释放,但人生被毁,2008 年自杀。

</figure>

</figure>四、案件疑点与推测:完美犯罪的未解之谜

1. 单人作案还是团伙作案?

- 单人说(平冢八兵卫支持):作案流程衔接流畅,无多余痕迹,似一人精心策划;

- 团伙说(犯罪学家赤塚行雄支持):小金井停车场 4 辆车衣打结方式不同(至少 4 人),短时间内三车换乘难一人完成,耳环暗示女性参与,恐吓信用 “俺们”“我们” 复数词汇,更可能 “一人策划、多人协助”。

2. 罪犯身份的四种推测

- 警察背景说:罪犯精准模仿警察话术,熟悉警方布控,少年 S 父亲的嫌疑(或为掩盖真相毒杀儿子);

- 黑帮说:1968 年东京黑帮猖獗,立川帮有偷车基础,但黑帮作案多暴力,此案无武器使用,不符;

- 普通人说:罪犯用量产工具,对警用装备不熟悉(如用雅马哈冒充本田),可能是汽车修理工、司机等技术人员,长期观察押运规律;

- 内部勾结说:罪犯知晓押运时间、路线、行长信息,可能有银行或东芝内部人员协助,但排查无发现。

3. 三亿元现金的去向

- 藏匿说:藏于恋洼杂木林等隐蔽处,追诉期后取出,却无钞票流通记录;

- 地下交易说:通过房地产黑市、黑帮活动等灰色渠道拆分使用,无需存入银行,避开监控;

- 销毁 / 沉海说:失去抢劫意义,可能性低;

- 罪犯身亡说:罪犯案发后意外死亡,钱留藏匿地,无相关 “神秘富豪” 传闻佐证。

</figure>

</figure>五、余音与反思:改变日本的劫案

1. 社会层面:安保与支付体系变革

- 银行业:普通车换防弹运钞车,配专业安保与武器,押运路线随机,加装 GPS 与实时通讯;

- 支付方式:推动 “无现金社会”,1970 年代末企业年终奖基本实现银行转账;

- 警方:1970 年成立反恐安保部门,建全国指纹 / DNA 数据库,出台证人保护、证物管理规范。

2. 相关者的破碎命运

- 少年 S 家人:父亲辞职,母亲精神失常,终身活在质疑中;

- 押运人员:因 “轻信” 遭指责,有人患抑郁症,有人远走他乡;

- 平冢八兵卫:退休后仍追查,2014 年去世前笔记本还写 “120 件证物重新梳理”,自传称 “罪犯不完美,是我们的失误让他逃脱”。

3. 文化符号:永恒的 “完美犯罪” 传说

- 影视文学:改编为《三亿日元极盗初恋》《完美犯罪》等电影、小说、漫画,还原作案手法;

- 民众纪念:府中市每年 12 月 10 日有人赴案发地献花,设 “安保教育馆”,陈列红色卡罗拉复制品普及安全知识;

- 悬案研究热:民间 “三亿元事件研究会” 梳理线索,发现磁铁仅东京几家电器店出售,却因销售记录销毁无果。