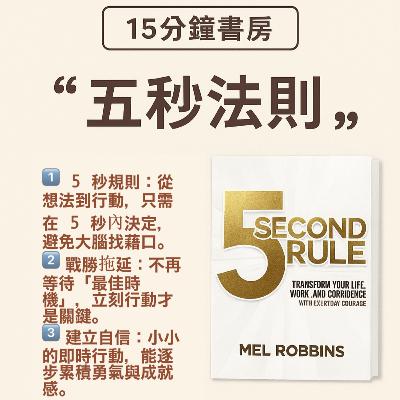

EP#91 : 五秒法則:掌控人生 : The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage by Mel Robbins

Update: 2025-08-31

Description

1. 《五秒法則》的核心概念與應用

《五秒法則》是由梅爾.羅賓斯(Mel Robbins)提出的一個簡單卻強效的行動工具,其核心是「為了目標而產生行動的瞬間,倒數5-4-3-2-1,立刻讓身體動起來,否則大腦就會阻止你」。這個法則旨在幫助人們克服猶豫、拖延和自我懷疑,在五秒內採取行動,從而改變生活。

- 起源於個人困境: 作者梅爾在41歲時面臨失業、負債、酗酒和婚姻問題等多重困境,每天連起床都成了難事。一次偶然看到火箭倒數發射的影片,讓她萌生了「我明天要把自己從床上發射出去,時間快到自己無法放棄」的念頭,從而創造了這個法則。

- 廣泛應用與轉變: 《五秒法則》不僅幫助作者本人實現了財務成功、改善了人際關係並提高了生產力,也廣泛應用於改善健康、提高生產力、終結拖延、停止憂慮、消除焦慮、戰勝恐懼、建立自信、追求熱情及豐富人際關係等各個領域。

- 真實案例: 書中收錄了許多讀者的見證,例如Laura和Ken運用此法則改善了生產力、建立了自信並克服了焦慮。這些故事強調了小小的、持續的行動能夠產生巨大的連鎖反應,帶來顯著的人生改善。

2. 五秒法則的心理學基礎

這個法則之所以有效,是因為它能有效對抗大腦中「蜥蜴腦」(Lizard Brains)的本能反應。

- 對抗蜥蜴腦: 蜥蜴腦是人腦中掌管生物本能的古老區域,它會驅使人本能地遠離恐懼、不舒服和不確定的感覺,即使這些感覺並非真正的危險。當人猶豫不決時,蜥蜴腦就會接管,阻止人採取任何「脫離舒適圈」的行動。

- 啟動儀式: 「5-4-3-2-1」的倒數計時提供了一個「啟動儀式」,它能有效分散蜥蜴腦的注意力,讓人們在思慮過多之前,直接採取行動,忽略當下的「感受」。這種簡單的機制能繞過大腦的自我阻礙系統。

- 行動優先於感受: 作者強調,「你無法控制自己的感覺,但你隨時可以選擇如何行動」。許多時候,人們會因為不想做某事的「感覺」而選擇不行動,但真正的改變來自於不論感受如何,依然選擇採取行動。這與神經科學家Antonio Damasio的研究相符,他指出情緒主導了95%的決策。

3. 日常勇氣與克服猶豫

《五秒法則》重新定義了「勇氣」,將其視為日常生活中的每一個決定和行動,而不僅僅是英勇壯舉。

- 日常勇氣: 勇氣不僅體現在像Rosa Parks這樣的歷史人物的英勇行為中,也體現在我們每天的日常行動中,例如起床、進行艱難的對話或做出改變人生的決定。

- 戰勝猶豫: 猶豫是行動的一大障礙。法則提供了一種具體的機制來克服猶豫,即在五秒內採取行動,避免陷入過度思考。「猶豫是死亡之吻,你可能只猶豫了納秒,但這就足夠了。那一次小小的猶豫會觸發一個旨在阻止你的心理系統。」

- 別等準備好了再開始: 作者鼓勵人們「別等準備好了再開始。不用準備,開始。」這句話呼應了Nike的「Just Do It」精神,強調行動本身就是促成改變的決定性因素,無需等待完美的時機或外部的驗證。

4. 克服拖延、擔憂與焦慮

法則提供了一套實用的方法來管理常見的心理障礙,如拖延、憂慮和焦慮。

- 終結拖延: 拖延常被誤解為懶惰或時間管理不善,但它往往是一種應對壓力的機制。作者區分了「生產性拖延」(允許思緒漫遊以激發創意)和「破壞性拖延」(逃避任務導致壓力和內疚)。法則透過促使人們立即開始小任務,打破拖延的循環,即使只做15分鐘也能建立動力。

- 停止憂慮: 憂慮是一種習得的行為,會剝奪當下的快樂。法則教導人們在意識到自己開始憂慮時,立即倒數5-4-3-2-1,並將思緒轉向感恩或積極的回憶。研究顯示感恩能改變大腦化學反應,產生多巴胺,從而轉化心情。

- 消除焦慮: 焦慮是憂慮的加劇形式。法則結合「重新建構」(reframing)策略,鼓勵將焦慮感重新解釋為「興奮」。由於焦慮和興奮在生理上感受相似,這種重新建構能防止焦慮升級為恐慌,並幫助人們在緊張情況下保持行動。

5. 建立自信與充實人際關係

自信並非與生俱來的個性特質,而是透過日常行動累積的技能;同時,法則也鼓勵人們勇敢表達情感,深化人際連結。

- 建立真實自信: 「自信只意味著你相信自己、自己的想法和能力。任何人都可以學習如何變得更自信。這不是一種個性特質,而是一種技能。」每一次克服恐懼和懷疑的「日常勇氣」行為,無論多麼微小,都能增強自我效能感,從而累積自信。

- 追求熱情: 追求熱情需要勇氣和自我反思。法則鼓勵人們從小處著手,透過行動來探索和發展自己的興趣,而不是等待靈感。

- 豐富人際關係: 真誠的溝通和表達情感對於建立深刻的連結至關重要。「沉默會製造距離,真相會建立真正的連結。」法則鼓勵人們在情感表達上採取行動,不讓猶豫阻礙了親密關係的發展,因為有時「沒有下一次」。

值得思考的批判性觀點

儘管《五秒法則》廣受歡迎,但也存在一些值得批判性思考的觀點:

- 過於簡化行為改變: 有評論認為,法則將行為改變描述得過於簡單。心理學研究(如Fogg的行為模型)指出,有效的行為改變往往需要解決深層次的動機和情境因素,而不僅僅是快速決策技巧。對於某些有心理健康問題(如嚴重焦慮症或憂鬱症)的人來說,簡單的倒數可能不足以克服其複雜的心理障礙,他們可能需要更深層次的支援和策略。

- 「一刀切」的方法: 法則提倡一種普遍適用的方法,但批判者認為個體差異和不同的工作風格可能導致不同的生產力結果。僵化的日常作息可能會抑制某些人的創造力,因此對於不同個體和情境,可能需要多樣化的策略。

- 忽略社會情境因素: 關於勇氣的討論,雖然將勇氣民主化到日常行動中是積極的,但也可能忽略了勇氣背後更複雜的社會情境因素,例如社會支持系統、心理健康狀況和社會經濟地位等。這些因素會影響個體採取「日常勇氣」行動的能力。

- 「見證」的使用方式: 書中頻繁引用讀者見證,有時會中斷閱讀體驗,且這些見證多為簡短的成功案例,缺乏詳細的轉變過程。有評論建議,若能像《我是GaryVee》一樣,提供更為詳盡、有起承轉合的個人故事,將更能提升說服力,並讓讀者從中獲得更多啟發和多元的實踐精神。

結論

《五秒法則》提供了一個實用且易於上手的工具,幫助人們克服猶豫不決,並透過立即行動來實現個人成長和改變。它的核心在於強調「行動」的重要性,以及人們能夠藉由簡單的「啟動儀式」來戰勝內心的阻力。儘管有其過於簡化的批判,但對於許多在拖延、焦慮或缺乏自信中掙扎的人來說,這個法則提供了一個強大的起點,讓他們相信「一小步」的改變能夠帶來巨大的轉變。然而,若要實現更深刻且持久的改變,結合法則與自我「身分認同」(為何而戰、戰鬥的意義)的深層思考,將能讓行動更具目的性和持久性。

Comments

In Channel