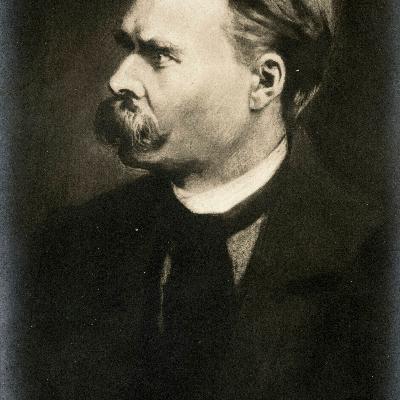

Zum 125. Todestag von Friedrich Nietzsche

Update: 2025-08-25

Description

Friedrich Nietzsche kommt aus sehr musikalischem Haus. Der Großvater, ein Pastor, war ein ausgezeichneter Organist; der Vater wiederum, ebenfalls Pastor, spielt Klavier, komponiert und bringt seinem Sohn schon sehr früh die Grundbegriffe von Musik und Musizieren näher.

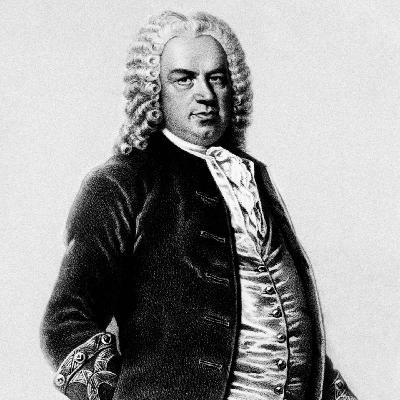

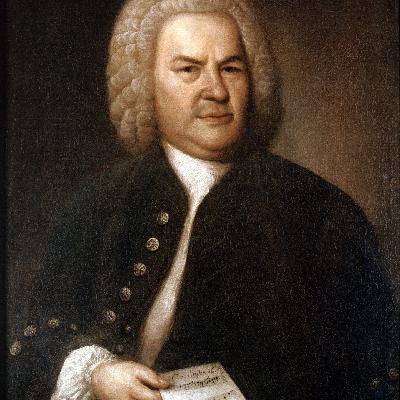

Der junge Nietzsche ist ein Kind seiner Zeit und seine musikalischen Heroen heißen Bach, Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert, während er für alles Zeitgenössische einen, wie er sagt „unauslöschbaren Hass“ empfindet. Das ändert sich allerdings bald grundlegend.

Anstoß dazu gibt ein Freundschaftsbund, den Nietzsche mit zwei Mitschülern gründet. Es sollen einander regelmäßig eigene Gedichte, Kompositionen oder Essays vorgelegt werden, um darüber zu debattieren.

1862 beschäftigt man sich mit Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ und arbeitet mit höchster Leidenschaft den Klavierauszug durch. Wagner ist fortan Friedrich Nietzsches Idol. Nachdem er ihn in Leipzig persönlich kennengelernt hatte, ist der Überschwang perfekt.

In den 1870er Jahren kommt dann alles ganz anders. Richard Wagner baut sich seine Welt in Bayreuth. Als Nietzsche die ersten Festspiele mit der kompletten Uraufführung des „Rings des Nibelungen“ besucht, ist ihm Wagner fremd geworden.

„Ich erkannte nichts wieder“, bekennt Nietzsche in seiner Autobiographie „Ecce homo“. Er geht auf Distanz zum deutsch-nationalistischen „Bildungsphilistertum“, zu Wagners Antisemitismus und seiner Selbststilisierung zur Heilgestalt.

Mit dem „Parsifal“ ist der endgültige Bruch zwischen Nietzsche und Wagner besiegelt. Nietzsche wendet sich endgültig ab und orientiert sich musikalisch neu. „Darf ich sagen, dass Bizets Orchesterklang fast der einzige ist, den ich noch aushalte?“, schreibt er in seiner letzten Schrift „Der Fall Wagner“.

Diese Selbstfindung währt nicht lange. Nach einem psychischen Zusammenbruch ist Nietzsche nicht mehr ansprechbar. Bis zu seinem Tod im August 1900 befindet er sich, wie es in der Diktion der Zeit heißt, „in geistiger Umnachtung“.

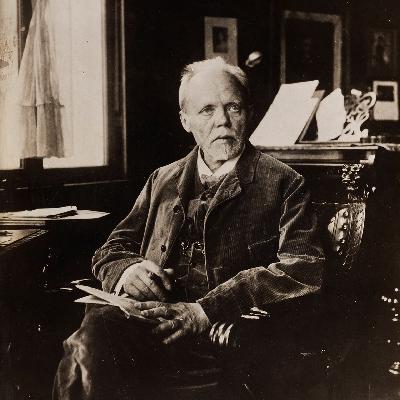

Die unvergleichliche Wirkung seiner Philosophie auf die Geistesgeschichte hat er nicht mehr mitbekommen. Auch die musikalische Reflexion seines Denkens nicht, die noch zu seinen Lebzeiten einsetzt. Hier ist es vor allem das poetisch-philosophische Werk „Also sprach Zarathustra“, das zum Sujet wird.

Der junge Nietzsche ist ein Kind seiner Zeit und seine musikalischen Heroen heißen Bach, Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert, während er für alles Zeitgenössische einen, wie er sagt „unauslöschbaren Hass“ empfindet. Das ändert sich allerdings bald grundlegend.

Richard Wagner wird schnell zum Idol

Anstoß dazu gibt ein Freundschaftsbund, den Nietzsche mit zwei Mitschülern gründet. Es sollen einander regelmäßig eigene Gedichte, Kompositionen oder Essays vorgelegt werden, um darüber zu debattieren.

1862 beschäftigt man sich mit Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ und arbeitet mit höchster Leidenschaft den Klavierauszug durch. Wagner ist fortan Friedrich Nietzsches Idol. Nachdem er ihn in Leipzig persönlich kennengelernt hatte, ist der Überschwang perfekt.

Abkehr von Wagner und musikalische Neuorientierung zu Bizet

In den 1870er Jahren kommt dann alles ganz anders. Richard Wagner baut sich seine Welt in Bayreuth. Als Nietzsche die ersten Festspiele mit der kompletten Uraufführung des „Rings des Nibelungen“ besucht, ist ihm Wagner fremd geworden.

„Ich erkannte nichts wieder“, bekennt Nietzsche in seiner Autobiographie „Ecce homo“. Er geht auf Distanz zum deutsch-nationalistischen „Bildungsphilistertum“, zu Wagners Antisemitismus und seiner Selbststilisierung zur Heilgestalt.

Mit dem „Parsifal“ ist der endgültige Bruch zwischen Nietzsche und Wagner besiegelt. Nietzsche wendet sich endgültig ab und orientiert sich musikalisch neu. „Darf ich sagen, dass Bizets Orchesterklang fast der einzige ist, den ich noch aushalte?“, schreibt er in seiner letzten Schrift „Der Fall Wagner“.

Musikalische Reflexion seines Denkens nach Nietzsches Tod

Diese Selbstfindung währt nicht lange. Nach einem psychischen Zusammenbruch ist Nietzsche nicht mehr ansprechbar. Bis zu seinem Tod im August 1900 befindet er sich, wie es in der Diktion der Zeit heißt, „in geistiger Umnachtung“.

Die unvergleichliche Wirkung seiner Philosophie auf die Geistesgeschichte hat er nicht mehr mitbekommen. Auch die musikalische Reflexion seines Denkens nicht, die noch zu seinen Lebzeiten einsetzt. Hier ist es vor allem das poetisch-philosophische Werk „Also sprach Zarathustra“, das zum Sujet wird.

Comments

In Channel