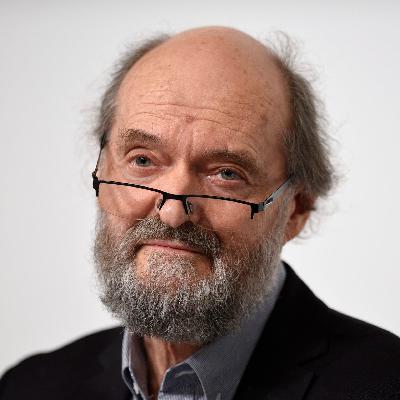

Arvo Pärt wird 90: Ein Komponist zwischen Selbstfindung, Spiritualität & innerer Ruhe

Update: 2025-09-08

Description

Forsch beginnt Arvo Pärt seine Karriere mit einer atemlos-rasenden Toccatina aus der Partita für Klavier. Als er das Stück im Alter von 25 schreibt, bewundert er die Avantgarde: Pärt orientiert sich am expressiv-rabiaten Dmitrij Schostakowitsch, an Arnold Schönbergs Zwölftontechnik und an westlichen Komponisten der Nachkriegszeit.

Als junger Mann lässt er sich mitreißen vom westlichen Aufbruchsklima in den 1950er- und 1960er-Jahren. Doch: Im Nachhinein lässt er kein gutes Haar an seinem Frühwerk. Die Toccatina gehöre eben zu den „Entwicklungsspielereien“ eines jungen Mannes, sagt Pärt im Rückblick.

Arvo Pärt äußert sich selbstkritisch – und er musste viel Kritik einstecken. Westliche Stimmen nehmen ihm übel, dass er sich von der Avantgarde lossagt. Zugleich beäugen ihn sowjetische Kulturfunktionäre kritisch, da er zu wenig Systemkonformes sagt und komponiert.

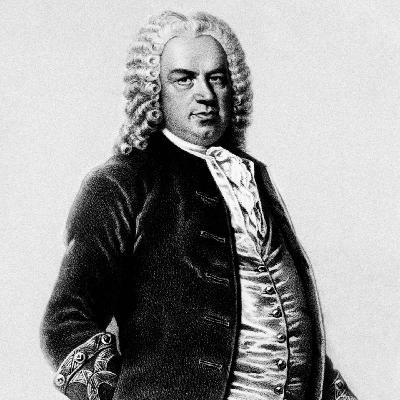

Zwischen den Stühlen sitzend, fängt Pärt quasi wieder von vorn an: Der gregorianische Choral beschäftigt ihn ebenso wie geistliche Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Johann Sebastian Bach wird zum Übervater, dem mit einigen Werken gehuldigt wird. Zum Beispiel mit der Collage über B-A-C-H von 1964.

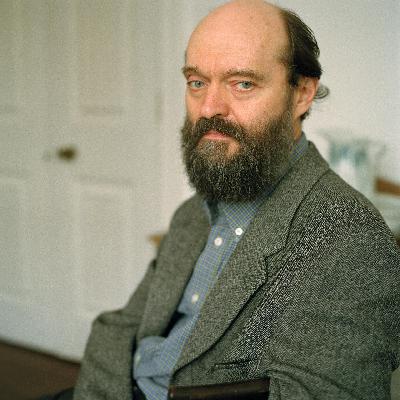

1972 tritt Arvo Pärt in die russisch orthodoxe Kirche ein – und wird zu einem religiösen Komponisten, der sich in spirituell-rituellen Sphären bewegt.

Sein Markenzeichen wird der von ihm so genannte Tintinnabuli-Stil. Benannt ist er nach dem lateinischen Wort für Glöckchenspiel, Tintinnabulum, da die Begleitstimme in Dreiklangstönen harmonisch und regelmäßig hin und her pendelt.

Pärts extrem ausgedünnte Werke polarisieren. Manche sprechen von einem „gefährlichen Agenten einer Antimoderne“, der mit „schamanoidem Schlichtheitsbrimborium Scheinwege aus der Komplexität der Jetztzeit vorgaukelt“.

Andere hören „Gluttöne“ und bewundern eine neue Intensität, die man im Dur-Moll-System nicht mehr vermutet hätte. Jedenfalls hat Arvo Pärt Erfolg. 1984 wird die beim Label ECM erschienene CD „Tabula Rasa“ zum Verkaufsschlager.

Offenbar passen die Werke Arvo Pärts gut zur New-Age-Bewegung, die in den 1970er-Jahren aufkommt: Spritualität, innere Ruhe, Entfliehen vom Alltagsstress heißen die Devisen – und Arvo Pärts Werke eignen sich zur neuen Selbstfindung der Menschen.

Es gibt einen regelrechten Hype: 1990 wird der Asteroid 4087 nach Pärt benannt. 2007 darf der Este ein großes Orchesterwerk zur Winterolympiade in Turin beisteuern. Zur Eröffnung des Arvo-Pärt-Zentrums im estnischen Laulasmaa kommt sogar eine Graphic Novel über das Leben Pärts auf den Markt.

Das große Brimborium steht in merkwürdigem Kontrast zum Wesen der Musik wie zur Bescheidenheit des Komponisten.

Pärt bleibt ein intimer und verschlossener Charakter, der am ehesten dort zu verstehen ist, wo er eigene Melodieskizzen vorträgt. Allein, am Klavier, mit verletzlich brüchiger Stimme – und einer Musik, die zugleich objektiv wie persönlich wirkt, die in sich kreist und im Grunde immer so weiter gehen könnte.

Als junger Mann lässt er sich mitreißen vom westlichen Aufbruchsklima in den 1950er- und 1960er-Jahren. Doch: Im Nachhinein lässt er kein gutes Haar an seinem Frühwerk. Die Toccatina gehöre eben zu den „Entwicklungsspielereien“ eines jungen Mannes, sagt Pärt im Rückblick.

Ein Komponist zwischen West und Ost

Arvo Pärt äußert sich selbstkritisch – und er musste viel Kritik einstecken. Westliche Stimmen nehmen ihm übel, dass er sich von der Avantgarde lossagt. Zugleich beäugen ihn sowjetische Kulturfunktionäre kritisch, da er zu wenig Systemkonformes sagt und komponiert.

Zwischen den Stühlen sitzend, fängt Pärt quasi wieder von vorn an: Der gregorianische Choral beschäftigt ihn ebenso wie geistliche Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Johann Sebastian Bach wird zum Übervater, dem mit einigen Werken gehuldigt wird. Zum Beispiel mit der Collage über B-A-C-H von 1964.

Komponieren im Glockenspiel-Stil

1972 tritt Arvo Pärt in die russisch orthodoxe Kirche ein – und wird zu einem religiösen Komponisten, der sich in spirituell-rituellen Sphären bewegt.

Sein Markenzeichen wird der von ihm so genannte Tintinnabuli-Stil. Benannt ist er nach dem lateinischen Wort für Glöckchenspiel, Tintinnabulum, da die Begleitstimme in Dreiklangstönen harmonisch und regelmäßig hin und her pendelt.

Komponist der New-Age-Bewegung

Pärts extrem ausgedünnte Werke polarisieren. Manche sprechen von einem „gefährlichen Agenten einer Antimoderne“, der mit „schamanoidem Schlichtheitsbrimborium Scheinwege aus der Komplexität der Jetztzeit vorgaukelt“.

Andere hören „Gluttöne“ und bewundern eine neue Intensität, die man im Dur-Moll-System nicht mehr vermutet hätte. Jedenfalls hat Arvo Pärt Erfolg. 1984 wird die beim Label ECM erschienene CD „Tabula Rasa“ zum Verkaufsschlager.

Offenbar passen die Werke Arvo Pärts gut zur New-Age-Bewegung, die in den 1970er-Jahren aufkommt: Spritualität, innere Ruhe, Entfliehen vom Alltagsstress heißen die Devisen – und Arvo Pärts Werke eignen sich zur neuen Selbstfindung der Menschen.

Große Feier um bescheidenen Komponisten

Es gibt einen regelrechten Hype: 1990 wird der Asteroid 4087 nach Pärt benannt. 2007 darf der Este ein großes Orchesterwerk zur Winterolympiade in Turin beisteuern. Zur Eröffnung des Arvo-Pärt-Zentrums im estnischen Laulasmaa kommt sogar eine Graphic Novel über das Leben Pärts auf den Markt.

Das große Brimborium steht in merkwürdigem Kontrast zum Wesen der Musik wie zur Bescheidenheit des Komponisten.

Pärt bleibt ein intimer und verschlossener Charakter, der am ehesten dort zu verstehen ist, wo er eigene Melodieskizzen vorträgt. Allein, am Klavier, mit verletzlich brüchiger Stimme – und einer Musik, die zugleich objektiv wie persönlich wirkt, die in sich kreist und im Grunde immer so weiter gehen könnte.

Comments

In Channel