Die frühe DDR - Die 50er Jahre

Description

Die DDR befindet sich Anfang 1950 in einem katastrophalen Zustand. 25 Prozent aller Wohnungen sind zerstört. Auch nach Kriegsende gibt es vielerorts keinen Strom oder sauberes Wasser. Vier Millionen Flüchtlinge und Vertriebene müssen versorgt werden. Wie sah der Alltag der Menschen in der frühen DDR aus? Was prägte die 50er-Jahre und wie übte die SED ihr Macht aus? Von Bastian Wierzioch

Credits

Autor dieser Folge: Bastian Wierzioch

Regie: Kirsten Böttcher

Es sprach: Sophie Rogall

Technik: Andreas Lucke

Redaktion: Nicole Ruchlak

Noch mehr Interesse an Geschichte? Dann empfehlen wir:

ALLES GESCHICHTE - HISTORY VON RADIOWISSEN

Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks.

DAS KALENDERBLATT

Frauen ins Rampenlicht! Der Instagramkanal frauen_geschichte versorgt Sie regelmäßig mit spannenden Posts über Frauen, die Geschichte schrieben. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks. EXTERNER LINK | INSTAGRAMKANAL frauen_geschichte

Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.

Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:

ARD Audiothek | Radiowissen

JETZT ENTDECKEN

Das vollständige Manuskript gibt es HIER.

Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:

Sprecherin

7. Oktober 1949. Berlin Wilhelmstraße. Aus der sowjetischen Besatzungszone wird die Deutsche Demokratische Republik. Zum ersten Staatspräsidenten der DDR wird Wilhelm Pieck ernannt.

O-Ton 1

Reporter: Wilhelm Pieck eröffnet die Versammlung. Atmo: Sitzungsglocke Pieck: Bitte Platz zu nehmen! Die konstituierende Sitzung der provisorischen Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet.

(Bitte runterziehen – nur kurz stehen lassen)

Sprecherin

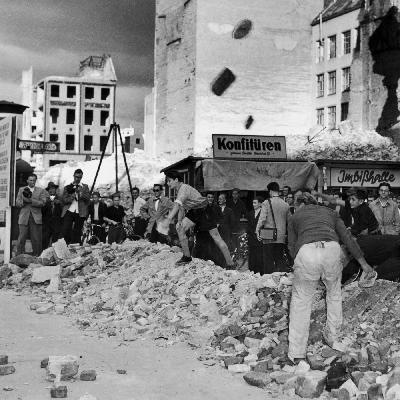

Es ist ein schwerer Start für die junge DDR: Zu Beginn des Jahres 1950 befindet sich die ehemalige sowjetische Besatzungszone, in der ca. 16 Millionen Menschen leben, in einem katastrophalen Zustand. Städte wie Dresden oder Magdeburg wurden im Krieg großflächig bombardiert. 25 Prozent aller Wohnungen im Land sind zerstört. Vielerorts gibt es keinen Strom oder sauberes Wasser. Vier Millionen Flüchtlinge und Vertriebene müssen versorgt werden. An Russland gehen milliardenschwere Reparationszahlungen. Dafür werden komplette Industrieanlagen und insgesamt mehr als 10.000 Kilometer Eisenbahnschienen abgebaut und in die Sowjetunion gebracht.

O- Ton 2

Das war ein Jahrzehnt, das zum einen geprägt war durch die immensen Kriegszerstörungen und Kriegsverluste. Die Menschen mussten das Land wieder aufbauen. Sie trauerten um die Gefallenen.

Sprecherin

Das sagt Anna Kaminsky, die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

O- Ton 3

Es war aber auch ein Jahrzehnt, in dem die Menschen erleichtert waren, dass endlich Frieden war. Und man hoffte natürlich auch ungeschoren aus dieser Kriegszeit mit den immensen, unglaublichen Verbrechen der Nazis rauszukommen und ein normales Leben zu führen. Und kaum jemand wollte sich mit dieser Zeit damals beschäftigen.

Musik 2: Fünf … Aus: Fünf Minuten – 81245480108 – 40 Sek

Sprecherin

Hans-Joachim Hein ist im Jahr 1950 elf Jahre alt. Geboren wurde er 1939 in Frankfurt (Oder). Noch vor Kriegsende flieht der 6-Jährige Hans-Joachim mit seiner Mutter und der kleinen Schwester vor der Roten Armee nach Schleswig-Holstein. 1950 ist die kleine Familie wieder zurück in Frankfurt (Oder).

O-Ton 4

Wohnungsmäßig gab`s überall Mängel. […] Ja, für Kinder war es schon sehr interessant wegen der Ruinen. Da gab es immer was Neues zu entdecken. Und ein oder zwei hatten auch schon mal noch Leichen entdeckt also die Reste davon. (Stimme oben)

Musik 3: Ein guter Informant – Z8019960 112– 1:06 Min

Sprecherin

Viele Menschen leben damals in Massenunterkünften und Lagern – eingerichtet in ehemaligen Kasernen, Schulen, Gasthäusern, Hotels, Zwangsarbeiterlagern oder Sporthallen. Ein Großteil der Bevölkerung fühlt sich verunsichert. Wie soll es weitergehen mit Deutschland? Anfangs kursieren Gerüchte: Angeblich wollen die Alliierten alle deutschen Frauen sterilisieren oder alle Männer zur Zwangsarbeit weg bringen oder aus ganz Deutschland einen riesigen Kartoffelacker machen – als Strafe für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Das Leid der Juden, Widerstandskämpfer, Polen oder Russen ist der Öffentlichkeit in der frühen DDR bekannt, auch weil die Gräueltaten in Kino-Filmen und Romanen thematisiert wenden – an den Oberschulen als Pflichtlektüre. Und weil die SED sich darum bemüht, das Ausmaß der Verbrechen umfassend darzustellen.

O-Ton 5

Allerdings wurde das immer verbunden mit der antifaschistischen Propaganda, die zwei kleine Manipulationen vorgenommen hat.

Sprecherin

Erklärt Udo Grashoff, Historiker am Hannah-Arend-Institut, das zur TU Dresden gehört.

O-Ton 6

Die eine Manipulation war, dass behauptet wurde, dass eigentlich der Holocaust – also den Begriff gab es damals noch nicht – aber der Massenmord an den Juden - nur so eine Art Seiteneffekt, Nebeneffekt des Nationalsozialismus gewesen wäre und das eigentliche mörderische Ziel des Nationalsozialismus die Vernichtung des Kommunismus gewesen sei. […] Und die Zweite schließt sich daran an. Dass man das Wesen des Nationalsozialismus nicht verstanden hat als ein rassistisches kolonialistisches Projekt, sondern als ein kapitalistisches, imperialistisches Projekt. […] Und damit konnte man dann auch im Kalten Krieg die gesamte westliche Welt als letztlich Bruder im Geiste des Faschismus darstellen. […] Und damit konnte man sich selbst natürlich auch moralisch als sehr hochstehend darstellen und das hat dazu geführt, dass man viele Menschen, nicht nur einfache Menschen, auch sehr viele Intellektuelle grade hinter die Fahne der SED bekommen hat.

Musik 5: Vier lyrische… aus: Fünf Minuten – 55 Sek

Sprecherin

1952 werden die 5 Bundesländer der DDR in 14 Bezirke aufgeteilt, die bis 1990 als Verwaltungseinheiten bestehen bleiben. Die kleine Familie Hein im Bezirk Frankfurt schlägt sich durch – zu dritt in einer Einzimmerwohnung. Die Toilette: im Treppenhaus. Die Kleidung: selbstgenäht. Die Mutter arbeitet in einer Gaststätte. Die Währung der DDR, die Ost-Mark, war zwar schon 1948 eingeführt worden – einen Monat nach der D-Mark im Westen -, nur zu kaufen gibt es kaum etwas. Die meisten Menschen werden durch Lebensmittelkarten versorgt – ausgegeben vom Staat. Dafür gibt es Rationen an Brot, Zucker, Salz, Tee oder Kaffee-Ersatz. Bei den Heins gibt es meistens Kartoffeln.

O-Ton 7

Das hing von vielen Zufällen ab, ob jemand Beziehungen zum schwarzen Markt hatte oder Beziehungen zu Bäckereien oder, oder. Man hat sich gegenseitig geholfen. […] und hat dann auch dazu beigetragen, dass man naja, praktisch so, einigermaßen überleben konnte. […] Ans Essen selber kann ich mich wenig erinnern. Es gab nicht viel.

O-Ton 8

Anfänglich in der sowjetisch besetzten Zone später der DDR gab es praktisch drei Säulen des Handels.

Sprecherin

Erklärt Historikerin Anna Kaminsky.

O-Ton 9

Das war zum einen der starke private Handel, der zunehmend verstaatlicht und praktisch enteignet wurde. Dann die so genannten Konsum-Läden, das waren die Läden der Konsumgenossenschaften, die es in Deutschland schon seit Ende des 19. Jahrhunderts gab. Und es gab die neu gegründete sozialistische Handelsorganisation, die HO.

Sprecherin

Das staatliche Einzelhandelsunternehmen HO - gegründet 1948 auf Weisung der Sowjets - wächst rasant. Bis 1960 werden 35.000 Geschäfte eröffnet, die knapp 40 % des landesweiten Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften - trotz überteuerter und für viele nicht erschwinglicher Preise. Die Läden der HO werden von der Staats-Partei SED bevorzugt mit Waren beliefert.

O-Ton 10

Über die HO-Läden, die sozialistisch deklariert waren, wollte die SED Führung den Menschen im Land zeigen, dass praktisch ihre Herrschaft auch für die Menschen im Alltag sehr viele Vorteile bringen würde und dass die SED-Führung sehr gut für die Bürger im Land sorgen würde und sie auch ein besseres Warenangebot in diesen staatlichen HO-Läden vorfinden.

Musik 5: The Working class – s.o. – 35 Sek

Sprecherin

Doch der Alltag in der DDR bleibt hart. Was produziert wird, reicht nicht für eine flächendeckende Versorgung. So wie unmittelbar nach dem Krieg bauen die Menschen immer noch auf allen verfügbaren Flächen Gemüse an - auf Fensterbänken, in öffentlichen Parks, den Hausdächern. Immer noch werden Kuchen aus Kartoffelschalen und Torten aus Eicheln und Kaffeesatz gebacken. Rübenblätter dienen als Ersatz für Spinat.

O-Ton 11

Dieser Staat der Werktätigen, die Deutsche Demokratische Republik, hat zwei Klassen zur Grundlage: Die Arbeiterklasse und die Klasse der werktätigen Bauernschaft.

Sprecherin

<