섬에서 태어난 여성의 나무, 침묵을 뚫은 시인 두판팡거(杜潘芳格) 🌳

Description

다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 살아가고 있는 우리. 한 번이라도 다른 삶을 살아볼 수 있을까요? 반복되는 삶에서 자유로워질 수 있는 방법은 바로 문학입니다. <포르모사 문학관>에서 타이완 특유의 문학 세계 속으로 함께 들어갑시다.

안녕하세요! 저는 <포르모사 문학관> 시즌2의 진행자 안우산입니다.

음력 7월 ‘귀신의 달’ 하면 떠오르는 중요한 전통, 바로 이번주 토요일에 열리는 중원절 제사 ‘푸두(普渡)’입니다. 이날은 인간세계로 찾아오는 귀신들을 위해 차려진 큰 ‘잔치’인데요. 풍성한 제물은 물론, 닭, 돼지, 생선으로 이루어진 ‘삼생(三牲)’도 빠질 수 없습니다. 삼생은 중국 고대 제사에서 비롯된 제물로, 하늘과 신령에 대한 깊은 존경을 담고 있습니다. 닭은 가족의 단합, 돼지는 상서로움, 생선은 풍요로움을 뜻합니다. 예전에는 꼭 통닭, 통돼지, 통생선을 올렸지만, 요즘은 환경을 생각해 빵이나 젤리로 만든 ‘채식 삼생(素三牲)’도 볼 수 있습니다.

타이완 제사상의 대표적인 제물, 닭, 돼지, 생선으로 이루어진 ‘삼생(三牲)’ - 사진: 리젠트 호텔

시인 두판팡거의 대표작,〈중원절〉과 〈푸두〉✍️

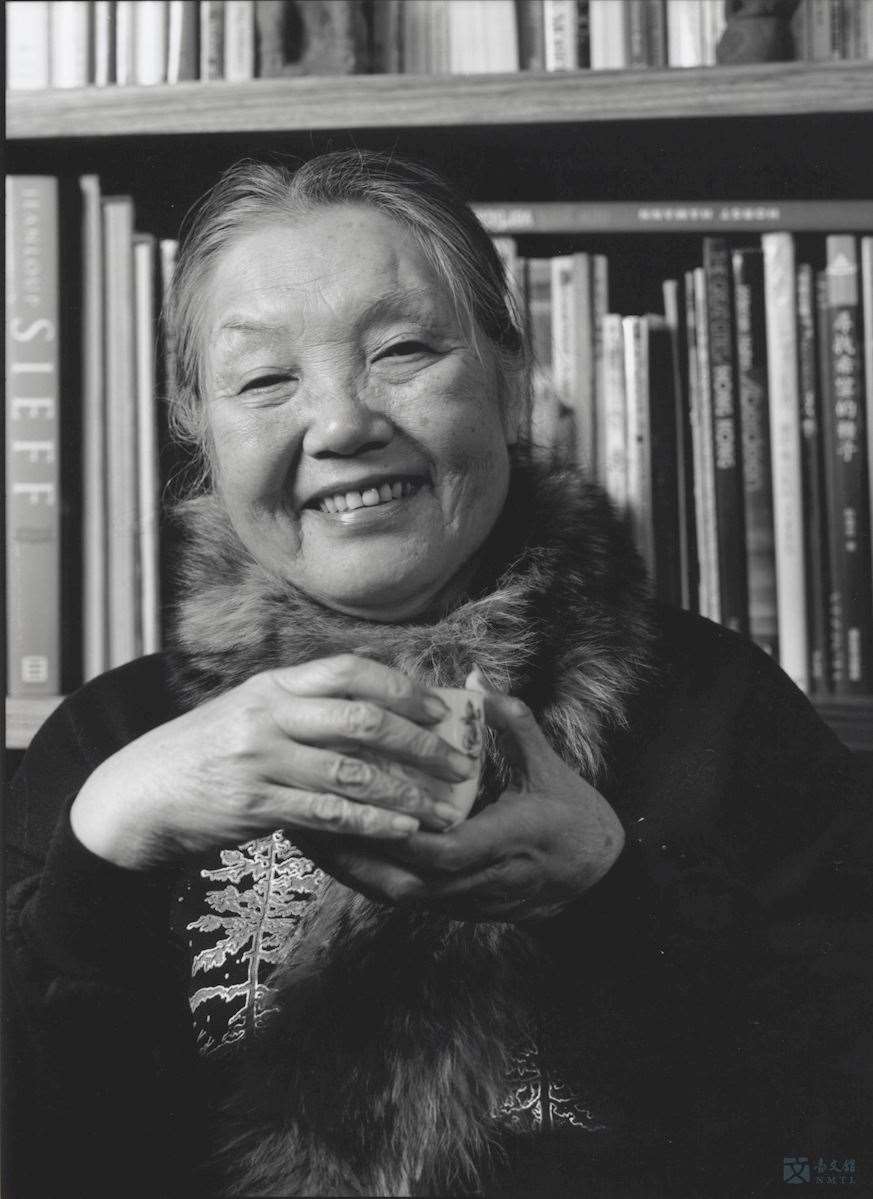

중원절은 약간 무서우면서도 흥겹고 떠들썩한 명절입니다. 카니발 같은 제사를 통해 귀신들의 배를 채우는 한편, 남은 한 해의 평안을 기원하죠. 이러한 신비로운 분위기 때문에, 타이완 문학에는 중원절을 소재로 한 작품이 많은데요. 이 가운데, 하카계(客家) 시인 두판팡거(杜潘芳格, 1927~2016)의 시 〈중원절〉과 〈푸두〉는 특별히 눈길을 끕니다.

「你/喜愛在紛擾的人群裡/追求忘我。/而我/越來越清醒。/貢獻於中元祭典的豬,張開著嘴緊咬著/一個『甘願』/無論何時/使牠咬著『甘願』的,/是你,不然就是我。」-〈中元節〉

"너는/소란한 무리 속에서/분위기에 취해 즐기움을 좇고/나는/점점 마음이 더 또렷해진다./중원 제사에 바쳐진 돼지가 입을 벌린 채/꽉 물고 있는 건 ‘기꺼이’라는 한 마디/언제나/그 “기꺼이”를 물게 하는 이는/너, 아니면 나. -〈중원절〉

「鬼節到了/一隻一隻大豬,肚裡抱一大塊大冰塊/頭向祭典對象排整列/不過/他們的嘴沒含『甘願』/他們既然不甘心樂意犧牲了/以後/各人的罪要各人揹/還要加上殺豬殺羊的罪。」-〈普渡〉

"귀신의 절기가 찾아왔다./큰 돼지들이 배 속에 커다란 얼음을 안고/머리는 제사상 앞으로 가지런히 놓였다./그러나/그들의 입에는 ‘기꺼이’가 없다./그들이 기꺼이 희생하지 않았다면/이후엔/각자의 죄를 각자가 짊어지고/거기에 돼지와 양을 죽인 죄까지 더해야 한다." - 〈푸두〉

이 두 시에서 돼지는 단순한 제물이 아닙니다. 억울하게 목숨을 잃고 제사상에 올려진 존재로 그려지죠. 그리고 돼지 입에 물린 ‘기꺼이’는 원래 행운과 ‘기꺼이 원하는 마음’을 상징하는 귤인데요. 상서로운 의미를 담고 있지만, 사실은 사람 손으로 억지로 넣은 거죠. 〈중원절〉에서 이 귤을 넣은 사람은 타인의 고통에 무심한 ‘너’일 수도 있고, 자기주장을 지키다 사회에서 밀려난 ‘나’일 수도 있습니다. 세상에 어떤 돼지가 인류를 위해 스스로 희생하겠다고 나서겠어요?

겉보기엔 중원절의 의미를 재해석하려고 하지만, 시인이 살았던 시대를 생각하면 시의 울림은 훨씬 깊습니다. 일본 식민지 시대에 태어나, 2·28사건과 백색테러를 겪은 시인은 집단적 침목과 무관심을 비판하며, 생과 죽음이 맞닿는 중원절이라는 무대를 통해 그 시대를 성찰하고자 했습니다. 오늘은 하카어 창작으로 자아와 사회를 탐구한 시인 두판팡거를 소개해 드리겠습니다!

다언어로 쓴 타이완 문학의 발자취 👣

두판팡거는 타이완 문단에서 ‘언어를 뛰어넘은 세대(跨越語言的一代)’의 한 명입니다. 이 명사는 1967년 시인 린헝타이(林亨泰)가 제시한 단어인데, 1920년대에 태어나, 일본 교육을 받고 유창한 일본어로 창작할 수 있었던 타이완 작가들을 일컫습니다. 제2차 세계대전 이후, 중화민국 정부가 추진한 국어운동 때문에 이들은 중국어를 배워야 했고, 결국 일본어와 모국어(타이완어, 하카어, 원주민어 등)로는 창작을 이어갈 수 없게 되었죠. 하지만 그럼에도 불구하고 언어의 장벽을 넘어, 다언어 구사자로서 타이완 문학에 아름다운 발자취를 남겼습니다. 오늘의 주인공 두판팡거 역시 하카어, 일본어, 중국어, 영어까지 구사할 수 있고, 특히 1987년 타이완 민주화 이후에는 하카어 창작에 전념했습니다.

그는 시를 이렇게 정의했습니다. “시란 시인이 대자연의 법칙과 현실 문제 앞에서 자신의 감각과 지식을 언어로 형성화하는 매체다.” 즉, 형식보다는 내면과 사상을 더욱 중시했던 거죠. 또한 그는 여성으로서, 이성과 감성을 함께 담은 작품으로 여성 시인의 새로운 길을 개척했고, 가부장제 속에서 여성이 겪은 정치적·사회적 압박을 드러냈습니다. 민족적으로도, 성별적으로도 타이완 문단에 큰 영향을 남긴 인물입니다.

억압 속에서 움튼 창작의 씨앗 🌱

그럼 두판팡거의 인생을 조금 더 살펴볼까요? 신주(新竹)의 하카 명문가에서 태어난 그는 과거 일본인만 다니던 ‘소학교(小學校)’에 들어가 귀족교육을 받았습니다. 그러나 일본인 학생들에게 괴로힘을 당하며 힘든 학창시절을 보냈는데요. 이 고통을 풀기 위해 일본어로 시와 소설, 에세이를 쓰기 시작했습니다. 그의 문학적 씨앗은 초등하교 4학년 교과서에서 피로 꽃을 묘사한 시를 읽으면서 마음에 심어졌다고 합니다. 정제된 글자의 아름다움에 매료된 거죠.

이후 일본 식민지 시대 타이완 유일의 여자대학 ‘여자고등학원’에 입학했습니다. 그런데 이 학교는 남편에게 완벽한 아내를 양성하는 것이 목표였기에 ‘신부학교’라는 우스갯소리가 있었습니다. 이곳에서의 경험을 통해 그는 여성의 사회적 지위에 관심을 갖게 되고, 새로운 가능성을 탐구하기 시작했습니다. 결국 학업을 마치지 않고, 고향으로 돌아가 국민학교에서 교편을 잡으면서 문학 창작을 이어갔습니다.

'평안극'이라는 거짓 쇼 🎭

1947년 2·28사건 발발 후, 두판팡거의 친적들은 정부에 의해 잡혀가 처형당했습니다. 이 사건은 그의 창작에 정치적 비판과 풍자를 짙게 담게 한 계기가 되었죠. 앞서 소개드린 〈중원절〉과 〈푸두〉외에, 가장 대표적인 작품은 1977년 발표한 〈평안극(平安戲)〉입니다. 평안극은 하카인이 겨울에 신에게 감사하기 위해 상연하는 연극인데요. 겉으로는 화기애애한 자리처럼 보이지만, 두판방거는 오히려 평안극을 보는 관객들을 순종적이고 구차하게 살아가는 존재로 묘사했습니다.

「年年都是太平年/年年都演平安戲/只曉得順從的平安人/只曉得忍耐的平安人/圍繞著戲台/捧場著看戲/那是你容許他演出的/很多很多的平安人/寧願在戲台下/啃甘蔗,含李子鹹/保持僅有的一條生命/看/平安戲。」- 〈平安戲〉

"해마다 태평한 해/해마다 평안극이 상연된다/순종만 아는 평안한 사람/참음만 아는 평안한 사람/무대를 둘러싸고/박수 치며 구경한다/그건 네가 허락한 무대/수많은 평안한 사람들/차라리 무대 아래서 사탕수수를 씹고, 자두정과를 머금는다/겨우 남은 단 하나의 목숨을 지켜내며/평안극을 본다." - 〈평안극(平安戲)〉

권위주의 정부의 억압 아래, 태평성대는 사실 허상에 불과했고, 평안극 역시 단지 쇼일 뿐이었습니다. 이 쇼를 보는 관객들은 불공정한 일에 대해 무관심하고 그저 자신의 목숨을 지키는 데만 집중했죠. 이 가짜 쇼가 해마다 상연될 수 있었던 것은 정부의 주도뿐만 아니라 관객들의 묵인도 한 몫을 했습니다. 여기서 말하는 ‘순종’과 ‘인내’는 미덕이 아니라, 아무것도 하지 않는 수수방관을 의미합니다. 시인은 하카인의 전통 문화를 빌려 당시 사회 분위기와 대중의 태도를 비난했습니다.

꽃처럼 피어나, 나무처럼 서다 🌲

한편, 타이완 현지 이야기에 착안한 현대시 시사 ‘리시사(笠詩社)’가 설립된 지 이듬해인 1965년, 두판팡거는 시사에 가입해 많은 회자되는 작품을 남겼습니다. 이어 1992년에는 같은 시사 소속 여성 시인 천슈시(陳秀喜, 1921~1991)의 이름을 따서 지은 ‘천슈시 시상’을 수상했는데요. 가부장제에 대한 비반을 직설적으로 보여주는 천슈시와 달리, 두팡판거는 어머니의 따뜻함과 풍자의 음유를 함께 담아 여성의 다양한 모습을 그려냈습니다.

자신을 ‘섬에서 자라난 여성의 나무’라고 부른 두팡판거는 타이완 땅에 깊이 뿌리내린 강인한 나무와도 같습니다. 하카 여성 시인으로서, 제2차 세계대전 이후 외성인, 남성이 주도한 문단에서 가장 아름다운 꽃을 피워내고, 후배 시인들에게 길을 열어주었습니다. 언어의 장벽은 오히려 그의 무기가 되어 타이완 문학에 소중한 선물로 남겼습니다.

엔딩곡으로 두판팡거와 같이 신주 신푸(新埔) 출신의 가수 정야쥔(曾雅君)의 ‘존재(存在)’를 띄워드리며 마치도록 하겠습니다. 오늘 <포르모사 문학관>과 함께 해주셔서 감사합니다. 이상으로 RTI 한국어 방송의 안우산이었습니다.

▲참고자료:

1. 〈越界的客家女詩人杜潘芳格(1927-2016)〉,臺灣女人。

2. 傅元罄,「倖存者的責任:杜潘芳格的〈中元節〉與〈普渡〉」,傅元罄的沙龍。

3. 洪淑苓,「導讀杜潘芳格:守護母語,灌溉真情與真理」,閱讀亻厓庄 — 客籍文學大師文選集。

4. 〈杜潘芳格〉,客家雲。

![[아버지날] 타이완 문단의 상록수, 100세 작가 왕딩쥔(王鼎鈞) 💯 [아버지날] 타이완 문단의 상록수, 100세 작가 왕딩쥔(王鼎鈞) 💯](https://d1qd3zoyy91a2c.cloudfront.net/image/krrti/images/listimg/2025/7/original/8196ab46-cbde-4d4f-b309-ed23fccdf297.jpg)