공직인원선거파면법과 쌍수장제 해설

Description

공직인원선거파면법과 쌍수장제 해설

-2025.08.04.-시사해설-

당나라 사학자 오긍(吳兢, 생몰 670-749년)의 주요 저서 가운데 <정관정요(貞觀政要)>는 많은 분들께 매우 익숙한 당태종(재위 626-649년)의 언행록이면서도 당태종이 대신들과 대화한 주요 내용을 기록,정리한 도서이다. 오긍이 편찬한 <정관정요, 권1ㆍ정체[政體]편>에는 오늘날과 같은 민주주의체제 국가에서도 자주 되새기는 “군, 주야; 인, 수야. 수능재주, 역능복주.”라는 유명한 말이 기록되어 있다. 군왕은 배이고, 백성은 물인데, 물은 배를 띄울 수 있지만 또한 배를 전복시킬 수도 있다 「水能載舟,亦能覆舟」는 말이다. 근 1400년 전의 제왕이 백성의 마음을 얻는 게 얼마나 중요하다는 걸 깨달았을 정도이니 역사상 성군으로 이름을 남기기에는 충분했다는 생각이 든다.

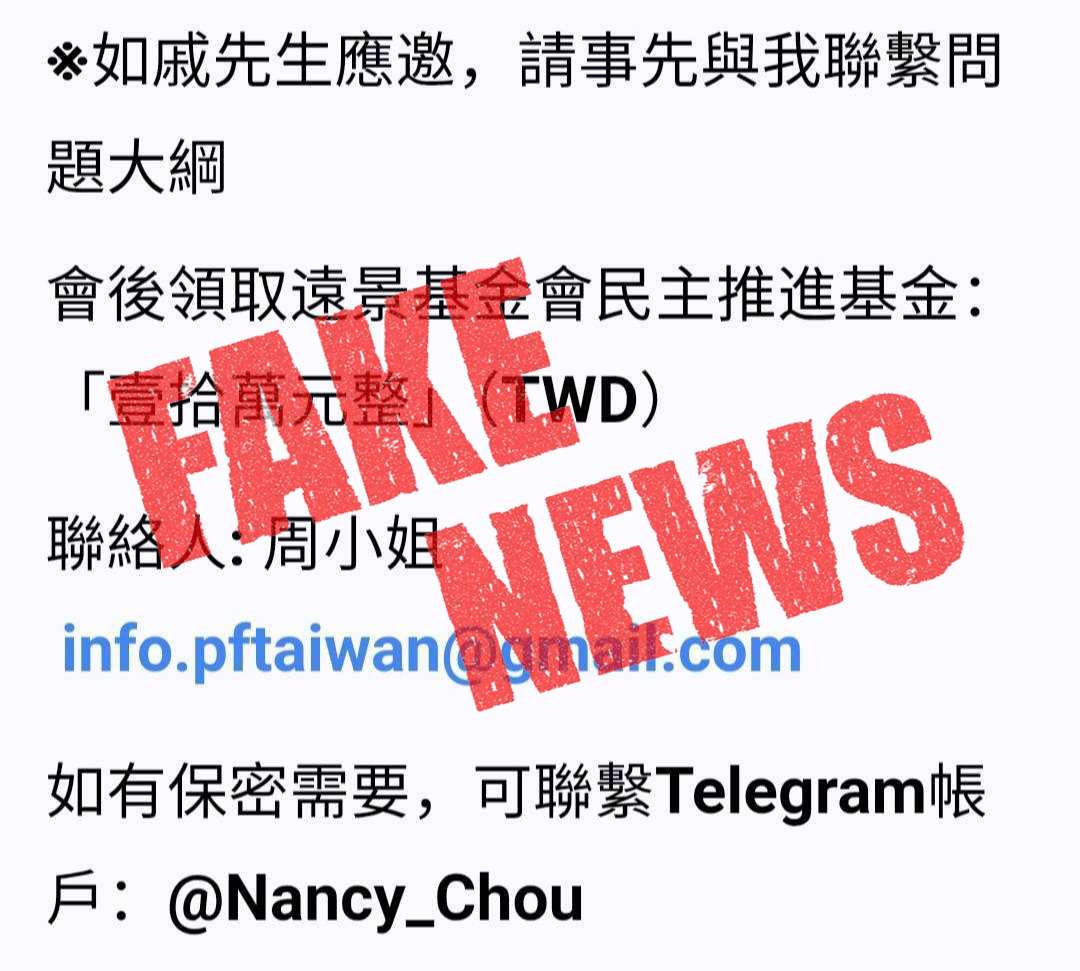

지난 7월26일 일명 ‘대파면’의 국회의원 24인과 지자체장 1인에 대한 국민소환제, 즉 파면 투표가 진행되었는데, 해당 투표는 그동안 타이완에서 치러진 대선이나 총선과 비교하여 국내 뿐 아니라 국제사회에서도 상당한 관심을 보였다고 할 수 있다. 오는 8월23일에도 7인의 입법위원에 대한 파면 투표가 진행될 것이라 여전히 국내 핫이슈이기는 한데, 그동안 파면 투표와 관련하여 시사성 프로그램을 준비하는 과정에서 의외로 대한민국에서는 국회의원에 대한 국민소환 투표가 없다는 걸 알게 되었다.

중화민국의 <공직인원선거파면법>은 1980년5월14일에 제정 공포된 현행 중화민국 법률인데, 주지하다시피 타이완에서는 한동안 ‘국가동란평정시기’에 적용하는 공직인원선거파면법을 실시했었고, 정치민주화가 이뤄진 후 지금의 이름으로 바뀐 건 1991년7월16일이어서, 이제 겨우 35년된 법률이기도 하다.

선출직 공무원에는 국가 원수 총통에서부터 국회의원, 지자체장, 지방의회 의원 및 기타 시민대표 등등을 망라하는데, 1980년에 공직인원 선거파면법이 제정된 후 선출직 공직자는 임기가 각각 4년제이고 재임이 가능하며, 선거 투표는 임기 만료 이전에 정상적으로 진행되어 왔는데 ‘파면 투표’는 그렇게까지 큰 관심을 보이지 않았지만 국회의원만을 놓고 볼 경우 제8대 타이베이시 선거구 의원 1인에 대한 파면투표가 있었고, 2017년에는 신베이시 선거구의 제9대 의원 1인, 2021년에는 타이중시 선거구 제10대 의원 1인과 2022년에는 타이베이시 선거구 1인에 대한 파면투표가 각각 진행된 바 있는다 이 모두 부결되었었다. 이번 제11대 입법위원 가운데 7월26일에 거행되었던 국민소환 투표에서 타이베이시, 신베이시, 지룽시, 타오위안시, 신주시, 타이중시, 화리엔시, 타이둥시 등 총 8개 도시 선거구의 24인의 국회의원 및 신주시장에 대한 파면 투표가 진행된 결과 이미 보도한 바와 같이 전수 부결된 바 있다.

이렇듯, 선출직 공직자는 국민의 투표에 의해 선출되기도 하며, 국민에 의해서 파면될 수도 있다. 이러한 최근 국내 정치의 흐름을 따라 중화민국은 총통제도 아니고, 내각제도 아닌 ‘쌍수장제’(또는 반半총통제)라고 할 수 있는데, 왜 그러한지에 대해 해설하는 시간을 계속 가져본다.

중화민국의 헌정사상 최대 규모의 국회의원 파면 운동이 한창 벌어지고 있고, 전반전이 이미 끝났다고 할 수 있다. 비록 전수 부결되어 원래의 직무를 임기 만료 때까지 지속할 수 있겠지만 이전보다는 더 신중하며 유권자들의 목소리에 귀기울이게 될 것이라는 생각이 든다.

그럼 우리는 총통제/내각제 어느 것도 아닌 이유는 무엇일까?

우선 총통과 행정원은 상호 감독하고 견제하는 관계로 어느 한 쪽의 권력이 너무 커지는 걸 방지하고 권력의 균형을 이루는 정치체계 운영의 안정과 공평성을 보장하는 관계라고 할 수 있다. 또한 총통은 행정원 원장(한국의 국무총리) 직위를 겸할 수 없다. 비록 1997년 개헌에서 ‘총통은 입법원의 동의를 거칠 필요 없이 행정원장을 임명할 수 있다’라고 규정하였다 해도, 총통이 직접 행정원 원장직을 맡을 수는 없다. 이렇게 보면 중화민국은 총통제가 아닌 건 틀리지 않다고 본다.

우리는 또 내각제도 아니다. 그 이유 중에 최우선시 되는 건 바로 총통의 권력과 책임이다. 직설적으로 표현하자면 총통은 단지 명목상의 국가원수가 아닌 실질 권력을 갖는 총통이기 때문이다. 이 외에 타이완의 선거를 보면 총통을 선출하는 대선과 국회의원을 선출하는 총선이 있다. 이건 대한민국도 같은 형태인데, 타이완의 체제도 일부 국가에서 국회 선거를 치른 후 다수당의 당대표가 내각을 구성하는 ‘조각’의 권리를 갖고 있으며, 이를 통해 국가 행정의 권력을 장악하는 헌정 구조와 다르다.

이러한 이유로도 우리는 내각제가 아니라는 게 분명하지만 더 확실한 건 바로 우리의 행정 수반, 행정원 원장은 국민에 의해 선출된 직이 아니라는 점을 들 수 있다. 아울러 헌법에는 입법위원는 정부의 관원을 겸할 수 없도록 명확히 규정하였다. 즉 행정권과 입법권의 경계를 분명히 한 것이라서 행정과 입법 사이에는 그 누구도 직책을 겸할 수 없기 때문에 타이완은 내각제가 아니라는 걸 입증해 주고 있다.

총통제나 내각제가 아닌 중화민국, 그렇다면 국가의 주인은 누구일까? ‘국민’이 주인이라는 건 의심의 여지가 없다. 그런데 지난 주에 취재를 나가 헌법 전문가와 이야기를 나누면서 입헌군주제, 민주공화제 등 우리에게 그리 생소하지 않은 정치체제에 대해 법률학자 리녠주(李念祖) 교수의 견해를 경청할 기회가 있었다.

혹시 중화민국 원년(1912년)에 공포 시행된 <훈정시기 약법>이라는 용어를 들어보셨는지 모르지만, 여하튼 그 ‘약법’은 1947년에 이르러 <중화민국 헌법>이라는 명칭으로 공포 실행되었다.

무엇이 ‘약법’인가? 약속한 법률이라고 생각해도 되겠지만 실제로 1912년 중화민국이 제국 형태에서 공화국으로 탄생할 때 제정한 ‘임시 헌법’이라고 보는 게 좀더 쉽게 이해가 될 것 같다.

리 교수는 헌법 연구에서 중화민국 헌법은 시행 초기에 오랜 기간 동안 ‘1당’이 주인이 된 헌법이었다고 주장했다. <훈정시기 약법>에 국가체제는 영원한 통일 공화국으로 규정하였고, 5권 분립의 5개 기관(행정원, 입법원, 사법원, 감찰원, 고시원)이 각각의 권리와 책임을 이행하도록 되어 있는데, ‘약법’ 내에는 실제로 ‘정당’을 강조하고 있다.

풀어서 해석하자면 ‘훈정시기에는 중국국민당 전국대표대회가 국민대회를 대표하여 중앙 통치권을 행사한다’ 그리고 ‘중국국민당 전국대표대회 회의가 개최될 때, 그 직권은 중국국민당 중앙집행위원회가 행사한다’라고 되어 있다. 바로 이러한 중화민국 원년에 제정했던 임시 헌법은 한마디로 공화국을 세운 중국국민당이 주인이 된다는 걸 명문화한 것이나 다름없어 보인다.

그래서 정치 민주화가 얼마나 소중한가를 새삼 느끼게 된다. 군주입헌제는 군주(국왕,황제)가 있어야 그 나라가 존재하는 것이고, 정당이 주체가 된다면 그 정당이 있어야 그 나라가 있는 것인데, 예컨대 기존의 공산주의 국가가 그런 것이다. 지금은 민주주의, 공화국이 틀림 없으니, 국민이 주인이라는 데에는 의심의 여지가 없다. 국민은 헌법을 근거로 하고, 국민 개개인은 기본 권리를 향유하며, 정부는 여러 부문으로 나누어 권력을 나누며 서로 감독하고 견제하는 민주주의 공화는 현재 우리에게 가장 적합한 정치체제라는 생각을 재확인하며, 시사해설을 마친다. -白兆美

취재 ㆍ원고 보도: 백조미